BRCA1/2突变的中国健康女性乳腺预防性切除及Ⅰ期重建的临床实践

张冬洁 付芬芬 谢凌铎 褚福涛 万琪婷 解云涛

BRCA1/2为具有高度外显率的乳腺癌易感基因,可使携带BRCA1/2突变的女性乳腺癌的发病风险显著增高。本课题组前期通过对未经选择的中国乳腺癌患者进行研究发现,约5%乳腺癌患者携带BRCA1/2突变[1]。携带BRCA1和BRCA2突变的中国健康女性,至70岁时乳腺癌累积发病风险分别为37.9%和36.5%[2]。预防性乳腺切除可降低90%以上的乳腺癌发病风险[3-4]。根据美国国立综合癌症网络(NCCN)指南(2019年),如果乳腺癌患者终身风险≥20%,可考虑实施预防性乳腺切除手术。

目前,各国对携带BRCA1/2突变的健康女性实施预防性乳腺切除有较大差异。在美国,携带BRCA1/2突变的健康女性中约有50%的女性会选择接受该手术以预防乳腺癌的发生[5],而在中国鲜有对携带BRCA1/2突变的健康女性实施预防性乳腺切除和Ⅰ期重建的相关报道。本研究旨在通过对携带BRCA1/2突变的中国健康女性进行预防性保留乳头-乳晕皮下腺体切除(nipplesparing mastectomy,NSM)和Ⅰ期假体重建,在国内率先对该领域进行临床实践。

1 材料与方法

1.1 临床资料

1.1.1 研究对象 2018年1月至2019年2月于北京大学国际医院就诊的3 例携带BRCA1/2 突变的中国健康女性,均有明确的乳腺癌家族史,病例1、2 和3的年龄分别为35、34和36岁,平均年龄为35岁,体格检查及乳腺影像学检查(包括乳腺超声、乳腺X 线检查、乳腺核磁增强扫描)均无异常。病例1、2 携带BRCA1 突变,病例3 携带BRCA2 突变,该3 位就诊者均表示强烈意愿要求行NSM和I期假体重建。

1.1.2 家族史 病例1的一姑姑分别于39岁、43岁时先后患右侧和左侧乳腺癌,其祖母72岁患乳腺癌;病例2的母亲33岁患乳腺癌、37岁去世,一姑姑45岁患乳腺癌,祖父的2位姐妹患乳腺癌,一姨患胃癌和肺癌去世;病例3的母亲57岁患双侧乳腺癌,一姨分别于43岁、71岁患左侧和右侧乳腺癌,其祖母患结肠癌。

1.2 方法

1.2.1 基因检测 病例1、2、3 均经过2 个独立的具备检测资质的基因检测机构进行BRCA1/2 基因检测,抽取2 mL外周静脉血,采用Sanger测序法进行基因测序和检测结果判读。

1.2.2 绘制家谱图 采用Pedigree制图软件,将采集的家族史信息绘制成家谱图。

1.2.3 手术 术前向患者详细交待BRCA1/2 突变所增加的乳腺癌患病风险、预防性乳腺切除的获益和风险、NSM 和Ⅰ期假体重建可能出现的手术相关风险、并发症等,术前测量患者乳房的大小,据此准备相应容量范围的软组织扩张器、硅胶假体。完善术前准备后,在静-吸复合全麻下进行手术。病例1、2取环乳晕切口,切口绕1/3乳晕,向两侧各延少许,在光源拉钩的帮助下皮下切除全部乳腺组织;病例3取乳房外侧放射状切口,皮下切除全部乳腺组织。放置假体前需经过软组织扩张器测定即将置入的硅胶假体容量,病例1皮下切除乳腺后充分游离胸大肌筋膜,将假体置于胸大肌筋膜后;病例2、3 锐性游离胸大小肌间隙以及腹直肌、腹外斜肌和前锯肌筋膜,将假体置于胸大肌后间隙。本研究经本院伦理委员会通过,患者签署知情同意书。

1.2.4 随访 3例病例的随访时间分别为23、18、10个月,中位随访时间为18个月。每6个月复查1次,包括体格检查、乳腺影像学检查、血液肿瘤标志物等。

2 结果

2.1 基因突变结果

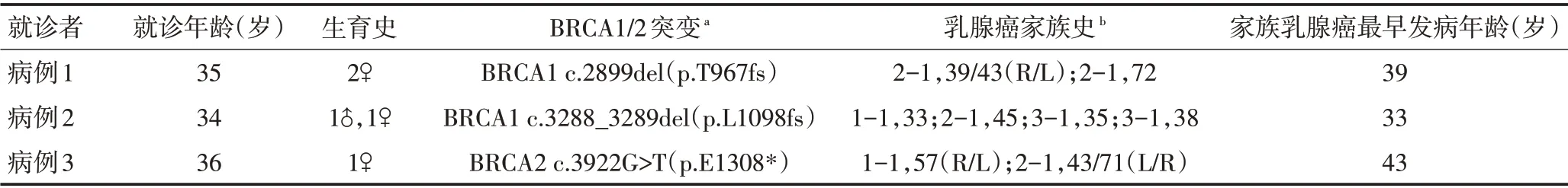

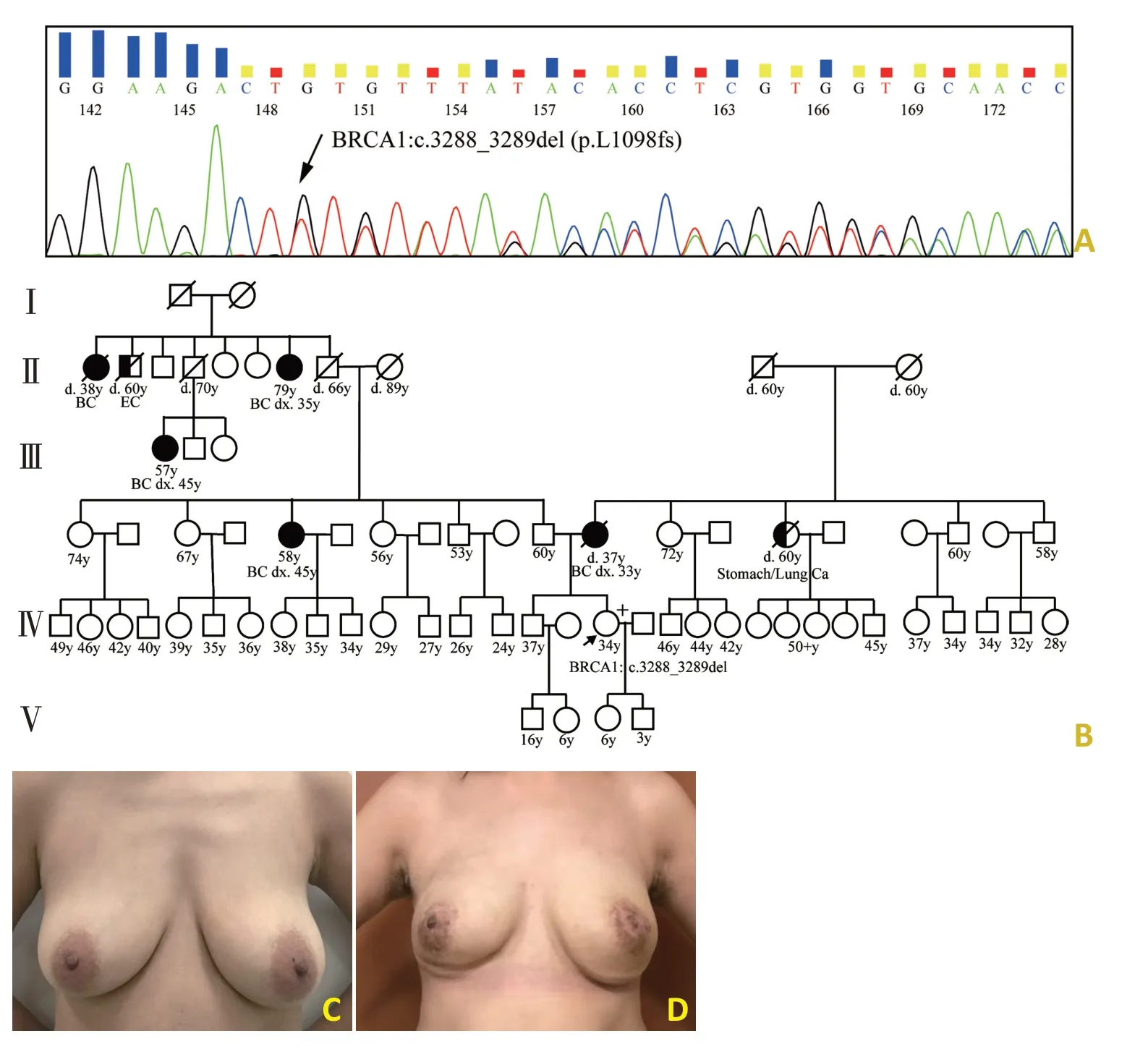

经Sanger 测序确证,病例1 所携带的突变为BRCA1 c.2899del(p.T967fs)(图1A),病例2所携带的突变为BRCA1 c.3288_3289del(p.L1098fs)(图2A),病例3 所携带的突变为BRCA2 c.3922G>T(p.E1308*)(图3A),该3种突变均为明确已知的致病性突变,会导致其携带者乳腺癌患病风险增高。

2.2 家谱图

3 个病例的家谱图分别见图1B、图2B、图3B,其中病例1的5名亲属(包括Ⅰ级亲属及Ⅰ级亲属成年子女)同样进行BRCA1/2基因检测,先证者的哥哥及其儿子、女儿均发现与先证者携带相同的BRCA1 突变。病例2 的家族中无其他人进行BRCA1/2 基因检测。病例3的2名亲属同样进行BRCA1/2基因检测,病例3 的母亲及1 名姨妈均与病例3 携带相同的BRCA2突变。3个病例的临床基本信息、携带基因突变情况和家族史见表1。

2.3 术后患者恢复情况

3 例病例的住院时间为2~3 周,病例1 术中情况和术中切除标本见图1C和1D,右侧乳晕旁切口延迟愈合,约1 个月后愈合,其余2 例均为I 期愈合,均未出现乳头乳晕坏死、感染、包膜挛缩、假体变形等并发症,至今未发现乳腺癌征象。

2.4 病理结果

病例1术后病理显示,右乳可见1处高级别导管原位癌,仅累及1 个导管,管腔直径为1 mm(图1E),左乳呈乳腺增生症。病例2 和病例3 均为不同程度良性病变,未发现癌变。

2.5 随访结果

3例病例与术前比较(图1F,图2C,图3C),均表示对术后重建乳房外形(图1G,图2D,图3D)满意,术后对乳腺癌的焦虑恐惧情绪明显下降,生活质量未述下降。

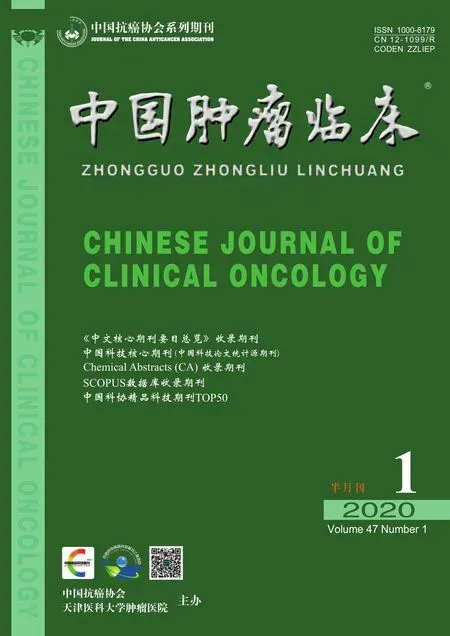

表1 患者临床信息、突变位点和家族史情况

图1 病例1 Sanger测序图、家谱图、术中情况及手术前后对比

图2 病例2 Sanger测序图、家谱图、术中情况及手术前后对比

图3 病例3 Sanger测序图、家谱图、术中情况及手术前后对比

3 讨论

本研究率先在中国对携带BRCA1/2突变的健康女性行NSM和Ⅰ期假体重建术,术后患者恢复良好,无手术并发症,近期无乳腺癌发生,对乳房外形满意,焦虑恐惧情绪极大下降,对自己的选择表示满意,总体上是一次较为成功的临床实践。

本研究在病例筛选时有以下几点考虑:1)干预对象必须携带明确致病的BRCA1/2突变,须经2个不同的具备资质的基因检测机构独立验证,且与家族中先证者的突变一致;2)严格筛选有明确乳腺癌家族史的健康女性,家族中的癌症患者往往因其自身患癌经历而支持BRCA1/2突变携带者接受预防性手术;3)干预对象已婚已育,且得到家庭成员的理解和支持,依从性高;4)充分沟通,告知预防性手术的获益及潜在的局限性,给予干预对象充足的时间考虑是否进行手术;5)干预对象本人有预防性乳腺切除的强烈意愿。

BRCA1/2 突变携带者的家族史对于临床预防决策的制定十分重要。既往前瞻性研究表明,有2名及2名以上I、II级亲属患乳腺癌的BRCA1/2突变健康携带者,其乳腺癌发病风险为无家族史携带者的2倍[6]。并且,家族中有乳腺癌患者的女性更容易得到家庭成员的理解与支持,接受手术的依从性更佳。在决策过程中,要给予干预对象足够的考虑时间,临床医生与干预对象和家庭成员充分沟通商议后,有部分干预对象将选择继续观察而放弃手术。

BRCA1/2突变携带者25岁时采取预防性乳腺切除可最大限度地降低乳腺癌发病风险[7]。结合中国国情并考虑家族中发生乳腺癌的最早年龄,本研究倾向于建议BRCA1/2 突变携带者在30 岁以后,且早于其家族中的最早发病年龄5~10岁时行预防性乳腺切除,此时多数女性已完成生育,生活质量受影响程度较低,依从性更高。

过去十年,NSM 和Ⅰ期假体重建在BRCA1/2 突变携带者中的应用日益增加,研究表明该术式能显著降低乳腺癌的发生风险,且术后再发乳腺癌风险极低[8]。本研究中3 例病例在术后短期随访中无乳腺癌发生,但尚需长期随访。研究表明,实施该术式有超过80%患者术后无并发症发生,仅少数人发生皮瓣坏死(5.0%)、乳头-乳晕复合体缺失(3.5%)、感染(3.5%)、出血(2.0%)等近期并发症[9]。本研究中3例病例除1例伤口愈合延迟外,均I期愈合。

预防性乳腺切除术后病理若显示为乳腺癌,应遵循乳腺癌治疗的规范化流程,根据乳腺癌的临床分期和分子分型进行后续治疗,有些患者尚需进行腋窝淋巴结清扫和后续其他辅助治疗等。本研究中,病例1预防性切除的右侧乳腺术后病理发现高级别导管原位癌,仅累及一个导管,无需后续治疗。

欧美等发达国家早在上世纪末就已开始对高风险女性实施预防性乳腺切除术[10],2013年以后受朱莉效应的影响,进行乳腺癌遗传咨询和基因检测的健康女性以及接受预防性手术的人数显著增加[11]。此趋势也逐渐影响到亚洲国家,一定程度上提高了普通人群和医疗工作者对高风险女性,特别是BRCA1/2 突变携带者乳腺癌预防的关注和认知。韩国和日本此前也有少数对BRCA1/2突变的健康女性行预防性乳腺切除的报道[12-14]。总体而言,亚洲地区对携带BRCA1/2突变的高风险健康女性行预防性临床干预远远落后于欧美地区,人群对预防性手术的认知和接受程度相对较低。预防性乳腺切除相比其他预防手段,可最大限度地降低BRCA1/2 突变携带者的乳腺癌发病风险,但由于其不可逆性,临床医师必须严格把握手术的适用条件。根据2019年NCCN指南,BRCA1/2突变携带者作为乳腺癌高遗传风险人群,可选择预防性乳腺切除,但需综合考虑手术的获益、家族史、是否重建、残余乳腺癌风险和预期寿命等因素,以及重视术后女性的心理、社会角色、生活质量。

综上所述,对携带BRCA1/2 致病突变的中国健康女性实施乳腺预防切除及重建术,需要严格选择有乳腺癌家族史的女性,充分告知手术可能带来的获益和局限性,给予充足的考虑时间,在干预对象有强烈接受手术意愿并且取得家庭的理解与支持的基础上,于合适的年龄采取预防性的NSM 和Ⅰ期假体重建术,能最大程度降低乳腺癌发病风险,同时应关注干预对象术后的社会-心理适应性和满意度,减轻焦虑恐惧情绪。在按照严格标准筛选的基础上,此项干预措施可在国内慎重开展。

致谢:北京大学人民医院整形科穆兰教授参与部分工作。