新生代农民工市民化的微观影响因素及其结构

王孝莹 王目文

摘 要:针对新生代农民工市民化进程中微观影响因素及结构的五个假设,利用山东省956位农民工样本数据,运用结构方程模型,对新生代农民工市民化进程的微观影响因素进行了实证分析,梳理它们之间的结构关系以及这些影响因素的作用路径。研究表明,人力资本、个人因素、家庭因素对新生代农民工市民化进程具有正向显著影响。对新生代农民工市民化进程产生直接影响的是人力资本因素,个人因素和家庭因素通过人力资本中介变量的作用,间接影响新生代农民工市民化进程。因此,提高新生代农民工的人力资本水平是推进新生代农民工市民化进程的关键。

关键词:新生代农民工;市民化;结构方程模型;中介效应

中图分类号:F241 文献标识码:A 文章编号:1000-4149(2020)01-0113-14

DOI:10.3969/j.issn.1000-4149.2020.00.030

收稿日期:2018-11-29;修订日期:2019-05-31

基金项目:国家社会科学基金项目“新生代农民就业质量的空间差异及其效应研”(17BJY108);国家社会科学基金项目“我国区域农产品公用品牌建设绩效研究”(17BJY104);山东省社科基金项目“新生代农民工市民化的空间差异研究”(19CGLJ24)。

作者简介:王孝莹,管理学博士,应用经济学博士后,山东女子学院工商管理学院教授;王目文,山东女子学院工商管理学院讲师。

The Micro-Influencing Factor and Structure of Citinization Progress of the New Generation Migrant Workers:Based on the Analysis of the Mediating Effects on Human Capital Factors

WANG Xiaoying, WANG Muwen

(School of Business Administration, Shandong Womens University,Jinan 250300, China)

Abstract:Based on 5 hypothesis of micro influencing factors and structure in the itizenization progress of the new generation of migrant workers, the articleused a structural equation model to run an empirical analysis on the micro-effect of the citizenization progress of the new generation of migrant workers using the data of 956 migrant workers in Shandong province. Meanwhile, it teased the structure relationship within and acting path between the influence factors.The results show that human capital, individual factors and family factors have significant positive influence on the citizenization progress of the new generation of migrant worker. Individual factor and family factor take action through the intervening variable of human capital and therefore indirectly affects the citizenization progress of the new generation of migrant worker. Thus, improving the level of human capital is the key point of promoting citizenization progress of the new generation of migrant workers.

Keywords:the new generation of migrant workers; citizenization; structural equation model; mediating effects

一、引言

黨的十九大报告提出,以城市群为主体构建大中小城市和小城镇协调发展的城镇格局,加快农业转移人口市民化。在中共中央国务院印发《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》“第三十一章,加快农业转移人口市民化”中明确提出,“促进有能力在城镇稳定就业和生活的农业转移人口有序实现市民化”。

农业转移人口中,拥有一定学历、能力、素质的新生代农民工,是游离于城镇和农村的主要群体,也是农业转移人口市民化的主要研究对象。而鉴于新生代农民工市民化过程影响因素的多维性,同时尽量避免传统统计分析方法系统误差问题,因此,可以处理潜在变量和自变量关系的结构方程模型为研究新生代农民工市民化影响因素的作用机理提供了新的思路和方法。

山东省是农业人口大省,但存在地区之间经济社会发展水平不均衡的现象。在这种背景下,新生代农民工市民化与微观因素之间的结构关系怎样?微观影响因素之间的作用路径是什么?由于样本一定程度代表我国新生代农民工市民化的现实情况,因此本文拟从市民化基础信息出发,进一步探索新生代农民工市民化的微观影响因素之间的关系和作用路径,这有助于解决新生代农民工市民化过程中存在的困难,进而为国家的城镇化发展提供相应的理论支持。中国二元经济体制的国情决定了农民工城市化问题的复杂性和长期性,因此,必须对其进行深入而且细致的研究。社会调查统计数据的来源是我们通过各种方式对符合要求的特定的人群(年龄40岁以下的农民工,包含40岁)进行的采集。但是在这一过程中,往往会出现不可避免的主观因素和客观因素,从而出现无法避免的随机误差和系统误差。为了降低误差带来的影响,本文采用三种方式:①进行较大规模的农民工市民化抽样调查,获得大量实证数据,形成大样本。②采用多维度的定量分析模型。③对模型进行信度、效度检验。

二、文献综述

研究中国农民市民化的文献较多,大多是对市民化进程中微观因素或对其某一方面进行研究,关注个人因素、家庭因素、人力资本因素之间结构和作用途径,特别是中介效应的文献较少。综合相关的研究文献,主要认知如下。

2005年以来,学者们多将20世纪80年代和90年代出生的农民工称之为新生代农民工或第二代农民工[1]。“新生代农民工”虽出身农村,长在农村,但相比早期农民工,对家乡的认同及土地依恋程度淡化,对城市的渴望强烈,加之受制于城乡二元经济影响,缺乏社会认同感并期待对认同感的重构[2],是更需要市民化也是更容易市民化的群体。该群体在市民化的过程中,为了更好地获取社会的认同感,争取未来的价值实现,必须接受在劳动就业、公共服务、社会保障、城市融入等多个领域的制度改革[3],满足“空间再生产”及生活实践的物质空间、社会空间、精神空间统一,最终实现从传统乡村文明向现代城市文明的整体转变[4]。市民化的过程也并非一帆风顺,新生代农民工在此过程中还面临物质与居住空间、精神与文化空间及社会与权益保障空间等因素的制约[5]。

对市民化概念的界定,学术界暂未形成统一的说法。“市民”的内涵决定市民化的内涵,为了成为“市民”,农民工首先割断与乡村土地和农业生活劳动的关系[6],在城市或城镇中固定居住、固定工作,获得非农职业、取得城镇户籍、转变社会角色并享有与城镇居民同等的各类社会保障权利[7],在城市社会环境中逐步向城市居民转变。“化”既是过程,也是结果[8],体现为包括农民工在内的转移人口如何转变为具有现代价值取向与行为模式并享受市民待遇的过程[9],即实现非农劳动为主、居住城市并享有与城镇居民同等的各类社会保障权利而逐步融入城市、真正成为城市居民。

农民工市民化的实现必然历经较为复杂的过程,该过程即为农民工市民化的进程,而对于该过程的分析,鉴于农民工分布的复杂性、城市环境的差异性及农民工全体的特殊性等因素,研究者多以调查问卷的形式从某一或几个方面获取数据,以此推断我国农民工市民化的进程。农民工市民化的进程,从空间转换角度,可以总结为生存空间转换、社会身份转换、生活意义转换及生存境界转换四个跃进层次[10];从时间演进的视角分析,农民工市民化的进程可以划分为农村剩余劳动力显性化阶段、农村剩余劳动力就地转移阶段、农民工群体形成阶段、“民工荒”与农民工回流阶段、农民工全面市民化五个阶段[11];从职业能力演进的角度对农民工市民化进程进行分析,认为新生代农民工的市民化进程中,面临“生存”和“发展”两个职业阶段,“生存”阶段,就业问题是新生代农民工面临的最重要的问题,“发展”阶段,职业成长则成为新生代农民工在市民化进程中新的目标[12]。对于农民工市民化过程中各种复杂关系及内外因作用的视角,学者们也运用相关机理模型理清了市民化进程中农民工群体异质性、非异质性特征,以及被动边缘化、主动边缘化与双重边缘化等障碍[13],对于政策视角的研究,学者们也从户籍制度、土地经营权流转、财政体制异化效应等方面对农民工市民化的进程进行了相关的研究[14-16]。

按照发展经济学理论的解释,一个国家或地区的城镇化是劳动力从传统低技能、土地密集的农业转向人力资本密集的城市非农就业的过程[17]。人力资本是人们通过自身投资所形成的各种有用能力,主要体现为知识、能力和健康状况的总和[18]。人力资本不是一成不变的,研究表明新生代农民工市民化过程

中需要培植人力资本动能(人力资本运用过程中所形成的劳动生产力),进入市场前,人力资本处于势能状态,进入市场后,人力资本势能转化为动能。本文在此理论基础上,基于新生代农民工市民化前后人力资本动能状态的不同,将固有人力资本动能与受到激发后人力资本势能的转化划分为个人因素和人力资本因素[19]。人力资本主要受教育、培训、职业和工作经验的影响,进而影响农民工市民化的经济基础。一般而言,新生代农民工是否接受教育或培训[20]、人力资本中有否接受培训、培训次数、技能数以及技术等级[21]、保障性因素[22]等与市民化正相关,新生代农民工就业技能提升是促进其市民化的基础和内在动力[23]。

学术界常在心理学、管理学、经济学等领域利用中介效应来研究变量与变量之间的作用机理。新生代农民工市民化进程中受到诸多因素的影响,影响因素之间存在错综复杂的关系,通过中介变量的桥梁作用,可以更好地厘清影响新生代农民工生活、工作及社会认同、心理接受等因素对农民工市民化的影响。以工作满意度为中介,可以更好地研究新生代农民工离职意向、留职意向[24-25]、技能、工作自主性、反馈与工作投入等之间[26]的关系。以身份认同为中介变量,在社交媒体对人际交往的影响方面进行研究[27],基于资源获取和创业学习的中介效应[28],可以更好地研究新生代农民工在当前信息技术时代的具体现状。

笔者在知网上对“市民化”并含“中介”进行主题搜索,共发现相关文献6篇(剔除重复及政策集锦),文献分别从:社会支持在主动发展倾向视角对城市生活适应影响中具有部分中介作用[29];自我认同在农民工群體身份认同与群体偏好间起完全中介作用[30];发展型文化消费是解决新生代农民工市民化意愿与职业声望间矛盾的重要途径,发展型文化消费有中介作用[31];城市市民对新生代农民工的部分评价,在社会经济地位对社区邻避效应的影响中发挥了中介作用[32];职业能力获取在新生代农民工职业自我效能和市民化意愿的关系中存在中介效应[33]等方面进行相关研究。

上述文献均未分析人力资本的中介效应。传统意义上的农民工市民化影响因素研究偏重于通过不同因素与农民工市民化的相关性来判别因素影响程度的大小,但并不给出各个因素之间关系的判断。这些因素的交互作用影响到农民工市民化进程,本文试图找出各影响因素之间的结构和作用途径。为了更科学分析新生代农民工市民化进程中微观因素间的结构,本文运用结构方程模型对个人固有影响因素、家庭影响因素、人力资本影响因素实证分析。本文利用中介变量勾画潜变量与潜变量之间的关系,以及探讨它们对市民化的作用途径,希望对完善制度设计与政策安排解决新生代农民工市民化有所帮助。

三、数据来源与样本说明

本文主要采用结构方程模型进行分析。结构方程模型是一种比较全面地检验潜变量间关系的方法,整合了因子分析、路径分析和多重线性回归分析等方法,估计的过程中充分考虑了潜变量间的复杂关系。

1.数据来源

本研究所使用的数据来源于2017年国家社会科学基金项目“新生代农民就业质量的空间差异及其效应研究”课题组进行的调查数据。数据包括实地问卷调查、网络问卷调查(通过目前应用最广泛的问卷调查网站“问卷星”进行调研)。该项调查以山东省16个市为抽样框。山东省是人口大省,也被认为是“民工大省”,2420万农民工更占到全国农民工总量的8.6%。因此,以山东省农民工作为研究主体,具有代表性。但山东却不是农民工输出大省,近三年以来,农民工外省就业率没有超过10%,省内市民化是山东省农民工市民化的一个特征,因此,本文将市民化的调研地点放在山东省各个城市。这样,研究山东省农民工市民化进程就有一定的普遍性、可行性和合理性。

调查对象为1978年以后出生、16岁以上、在打工地居住6个月以上的新生代农民工,此次调研回收有效样本量为956个,有效率为63.7%。

(1)考虑到受访者填写问卷的便利程度,分为线上、线下两种方式(新生代农民工手机、计算机操作较普遍、熟练,因此采用了部分线上调研)。调研招聘本科生(户籍为农村)为调研员,通过线上、线下两种方式发放(线下1000份,线上500份)、回收问卷,调研员发放问卷的对象是本村(乡、镇)在外务工的农民工。

(2)山东省行政区域的实地调研问卷由本科生协助发放、回收。问卷回收率较低的原因主要如下:①部分问卷出现超龄现象(年龄大于40)、在打工城市居住不足6个月情况,共计188份。②有填写不完整情况,主要是线上调研问卷部分农民工出现空题、漏答现象,共计225份。③严重雷同及与实际情况不符的问卷,共计131份。具体样本的区域分布如表1所示。

由于调查区域覆盖了山东省所有的行政区域, 并且筛选的有效调研问卷的标准较为严格,有效问卷的受访者对调查问卷内容具有较好的理解和把握, 因此调查数据具有较高的代表性和可信度。

2.样本说明

在确定调研对象的范围时,考虑到新生代农民工市民化进程中有意愿、有能力、有动机的农民工是推进、加快市民化的主力军和中坚力量,因此,此次调研以在城市居住6个月及以上的新生代农民工作为研究主体,这类主体在城市居住6个月以上,在一定程度上体现了有能力、意愿或有需求融入城市生活。

在对数据的处理上,本研究将年龄、劳动收入和居住时间这三个定距型数据处理成定类型数据,分别划分为5个年龄集合(16—20岁,21—25岁,26—30岁,31—35岁,36—40岁),5个劳动收入集合(1500元以下,1501—3000元,3001—4000元,4001—5000元,5001元以上)和4个居住时间集合(6个月—1年,1—2年,2年以上)。之所以将定距型数据处理成定类型数据,是考虑到年龄与市民化进程不是简单的线性关系,此外考虑到新生代农民工的定义内涵,我们将年龄范围定义为18—40岁。同样劳动收入与市民化进程也不是简单的线性关系,被调查者劳动收入增加1元,对市民化进程变化影响微乎其微,劳动收入与市民化进程是量变引起质变的过程;居住时间不仅与市民化进程不是单纯的线性关系,而且,时间集合是个无限集合,做定类型数据处理,大大简化了研究过程,不影响研究结果的准确性。

本研究使用的数据变量一级指标有三个,第一个是个人因素(固有)指标,与被调查者自身已具备特征相关,如性别、已有学历状况、职业、收入等;第二个是家庭状况指标,是被调查者原生家庭、新生家庭的特性表象,包括7个操作性指标,包括父母特性、配偶特性、子女特性;第三个是人力资本(发展)状况指标,根据人力资本定义内涵[34],包括了教育、培训、健康、医疗等4个操作性指标。

四、变量与结构方程模型的提出

1.市民化进程

农民工市民化就是指“农村人口转移到城镇,取得永久城镇合法居住身份,享受各项与城镇平等的社会福利和政治权利的过程”[35],“在公共服务、社会保障、劳动就业,尤其是政治权利等方面享受与城镇居民相同待遇,是农民工市民化过程中农民工的深层次要求”[36]。因此,市民化是一个漫长的进程,在这个进程中存在很多因素影响进展的速度与程度,本文选择教育及技能、劳动收入、居住条件、居住环境、教育资源的享用等作为分析影响农民工市民化进程的微观测量指标。

2.个人因素

个人因素包含新生代农民工自身的主观特性和客观特性。主观特性是影响到农民工市民化的主观意识特性,农民工主动融入城市的态度有利于其树立长期生活在城市的自信心,有利于正面认识城市生活的意义,也有利于面对现实中的困难和不如意。這些主观因素直接或间接作用于市民化行为,客观因素就是新生代农民工自身具备的条件成为影响市民化进程的因素。自身的因素会受到来自个体特征的影响,而个体自身特征体现在受教育程度、工作状态、收入情况,因此,个人因素对市民化进程有积极影响。基于此提出以下假设。

H1:个人因素对市民化进程有直接推动作用。

3.家庭因素

家庭因素是指原生家庭以及农民工自己的新生家庭,因经济条件不同、家庭观念不同、婚姻状况不同、教育需求不同,对农民工市民化产生影响。本文选择家庭人均收入、婚姻状况、孩子的教育需求、有无能力购房等指标。

当家庭因素为农民工提供了融入城市生活的便利,农民工便会对自己在以后融入城市的能力具有信心,这有利于农民工市民化行为。家庭因素还会通过教育需求、方便快捷生活方式的需求对农民工产生促使其融入城市的影响。基于此提出以下假设。

H2:家庭因素对市民化进程有直接推动作用。

4.人力资本因素

本文认为人力资本因素,指因为花费在教育、培训、健康等方面的投资所形成的因素,

其构成主要是学校教育、家庭教育、职业教育、卫生保健。所以,本文选择学历水平作为衡量学校教育的指标,选择父母学历水平作为衡量家庭教育的指标,选择是否接受过职业培训作为衡量职业教育的指标,选择对医疗保障重视程度作为衡量卫生保健的指标。

人力资本因素通过学历的体现、专业技能的提高,降低了农民工就业的难度,提高了农民工的劳动收入;父母的学历水平影响到新生代农民工对融入城市生活的期望和估计,而且,影响到对教育资源的认识与需求;对医疗资源的重视及对保障的重视是新生代农民工积极融入城市,推进市民化进程的动机。由此可见,人力资本因素会对市民化进程产生积极的影响。

H3:人力资本因素对市民化进程有直接推动作用。

农民工个体特征的表象和家庭因素会改变人力资本因素,会提高或降低农民工就业的难度,会加强或减弱农民工融入城市的意愿和信心,会通过影响人力资本因素而作用于农民工市民化行为。因此人力资本因素在农民工市民化进程中具有中介作用。

H4:人力资本因素在个人因素与市民化进程之间起到中介作用。

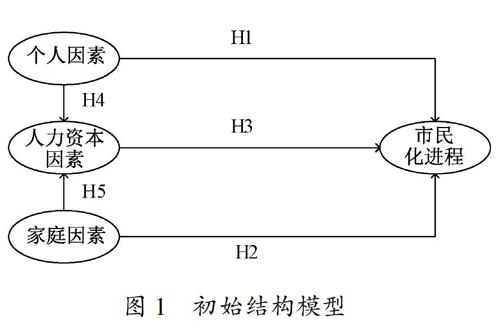

综上所述,H1-H5为本文提出的关于新生代农民工市民化进程中微观影响因素及结构的五个假设。

5.结构方程模型的提出

基于上述所有假设,将个人因素、家庭因素、人力资本因素和农民工市民化进程4个潜变量之间的关系构造初始模型,如图1所示。

五、市民化进程的结构方程模型检验

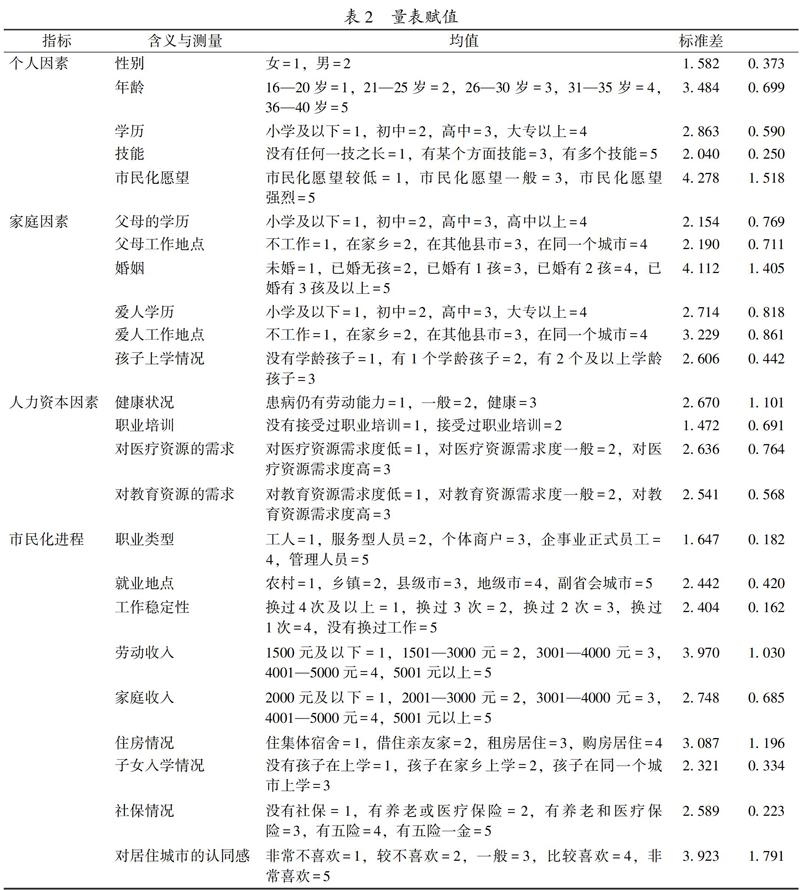

1.量表赋值

本文包含个人因素、家庭因素、人力资本因素和市民化进程4个潜变量,运用结构方程模型研究山东省新生代农民工市民化进程与个人因素、家庭因素、人力资本因素之间直接以及间接的复杂关系。采用LIKERT五分量表法对以上变量测量,赋值范围从“非常不满意”到“非常满意”,分别对应数字“1”到“5”,具体赋值见表2。

2.信度检验和效度检验

为了降低调研和计算误差给研究结果带来的不利影响,首先对获取的数据进行信度和效度检验。

(1)信度检验。

信度(Reliability)即可靠性,信度是指根据测验工具(量表)所得到的结果的一致性或稳定性,反映被测特征真实程度的指标。克隆巴赫(Cronbach)α信度系数是目前最常用的信度系数。其公式为:α=[k/(k-1)]*[1-(S2i/S2T)]。其中,K为量表中题项的总数,S2i为第i题得分的题内方差,S2T为全部题项总得分的方差。从公式中可以看出,α系数评价的是量表中各题项得分的一致性,属于内在一致性系數。这种方法适用于问卷(量表)的信度分析。在SPSS中,专门用来进行测验信度分析的模块为Scale下的Reliability Analysis,通过对变量的信度(CR)的检验,对观测变量与潜变量之间是否具有内部一致性进行检验。量表整体的克隆巴赫(Cronbach)α系数大于0.7,表明量表整体数据很可信,各变量的克隆巴赫(Cronbach)α系数大于0.7,表明各变量可信度较好,组合变量信度大于0.6,表明观测变量与潜变量之间具有内部一致性,表明测量结果稳定、一致、可信,具体值见表3。

(2)效度检验。信度是效度的必要条件,非充分条件,信度低效度一定低。效度分析是指能够准确测出所需测量事物的程度,效度越高说明测量结果与实际情况越吻合。本文利用因子分析功能,通过因子载荷,判断量表中变量之间相关性强弱,绝对值越大表示这个变量越可以用来衡量该维度,量表的测量结果与实际值之间吻合度越高。本文通过Bartlett球检验和KMO检验验证因子分析的适用性,经研究发现Bartlett球检验显著,且KMO>0.8,说明因子分析的方法适用。然后,利用因子分析进行量表结构效度检测,也就是结构与测值之间的对应程度。当平均提取方差值(AVE)均大于0.5,p值<0.05,才有结构效度,才能进行因子分析。在本文中,各变量因子载荷均满足大于0.6(见表3),平均提取方差都大于0.5,KMO值为0.945,C>0.8,均满足条件,说明聚合效度较好,量表效度通过检验。

3.结构方程模型检验

通过信度效度检验后,我们要采用SPSS、AMOS对模型进行路径分析。本文认为,个人因素和家庭因素对农民工市民化进程会产生一定的影响,我们关心的问题是这种影响是直接作用还是间接作用?我们还需要了解人力资本对农民工市民化进程是否正相关?另外,人力资本因素和个人因素及家庭因素两个潜变量之间的关系是什么?我们需要进一步了解人力资本因素在其中起着什么作用。

在结构方程模型框架下,用AMOS 5.0导入计算,采用似然比卡方检验结构方程的拟合优度,标准为被检验模型的各项检验值与饱和模型越接近,模型的拟合优度越好。观察结果发现,模型与样本的拟合效果较好,拟合度的指标见表4。

路径拟合结果见表4,可以发现假设H1和H3未通过检验,假设H2、 H4和H5通过检验。结果表明,个人因素与家庭因素之间得到下列参数估计值,两者间关系的共变量为1.856,且达到显著水平,相关系数0.491,这表示个人因素与家庭因素两者间确实有高度相关性。而且,个人因素和家庭因素不能对市民化进程直接产生正向推进作用,需要通过人力资本因素这一中间变量产生间接的促进作用。

4.中介效应检验

模型的假设检验见表5。中介效应检验程序是使用较多的检验程序[37-38],该方法具体步骤如下。

自变量X1为个人因素,X2是家庭因素,因变量Y是农民工市民化进程,M是指人力资本因素。设Xi对Y产生影响是通过影响变量M,那么M被称为中介变量。对变量进行标准化,下列回归方程可用来描述各个变量之间关系。

Y=cXi+e1(1)

其中系数c表示自变量Xi针对因变量Y的总效应;

M=aXi+e2(2)

其中系数a表示自变量Xi针对中介变量M的效应;

Y=c′Xi+bM+e3(3)

系数b表示在控制了自变量Xi的影响后,中介变量M针对因变量Y的效应;系数c′是在控制了中介变量M的影响后,自变量Xi对因变量Y的直接效应。

e1、e2、e3表示回归残差。中介效应为系数乘积ab,它与总效应和直接效应的关系为: c=c′+ab。检验步骤逐层深入[39-40],首先,检验总效应c是否显著;再检验中介变量效应a是否显著;再检验b是否显著;再检验c′是否显著,比较ab和c′符号,如果是同号属于部分中介效应,报告中介效应占总效应比例为ab/c。

回归结果(见表6)表明关于个人因素的中介效应模型中,自变量X1对因变量Y的总效应c>0.5,显著,按中介效应立论,依次检验两个模型中回归系数a,b,中介效应显著;检验回归系数c′,c′是自变量X1对因变量Y的直接效应,c′<0.5,不显著,中介效应成立,中介效应占总效应的比重为70.6%,个人因素通过人力资本因素对农民工城市化有着推动作用。

在关于家庭因素的中介效应模型中,自变量X2对因变量Y的总效应c>0.5,显著,按中介效应立论。依次检验两个模型中回归系数a、b,中介效应显著;检验回归系数c′,c′是自变量X2对因变量Y的直接效应,c<0.5不显著,中介效应成立,也就是家庭因素通过人力资本因素对农民工城市化有着推动作用,中介效应占总效应的比重为72.9%。

六、结论与结构模型的修正

1. 主要研究结论

实证研究结果表明,假设H1、H3没有得到证实,假设H2、H4、H5得到了验证。由此得出以下结论。

(1)个人因素不能直接对农民工市民化进程产生影响,个人因素需要通过人力资本因素间接作用于市民化进程,人力资本因素的中介效应成立。本文认为,个人因素能够推动农民工市民化进程,当个人因素分值较高时,新生代农民工会对自己有较为适当的评价,会对城市生活与乡村生活有客观的认识,会对城市生活的便利、医疗资源、医疗保障、教育资源、职业培训等产生需求,即会愿意为人力资本投入更多的时间、金钱,从而有助于农民工市民化进程的推动。

(2)家庭因素不能直接对农民工市民化进程产生影响,家庭因素需要通过人力资本因素间接作用于农民工市民化进程,根据回歸检验结果人力资本因素起到了中介作用。家庭中孩子成长对教育资源产生需求,孩子数量越多需求越大;家庭成员对医疗资源产生需求;家庭中父母和配偶的学历、收入会影响研究主体对职业培训的态度,父母的工作地点、配偶的工作地点,这些需求通过人力资本因素作用于农民工市民化进程。

(3)人力资本因素在模型中具有中介效应。模型中,个人因素属于个体特征、家庭因素属于个人家庭环境因素,二者不能直接对农民工市民化进程产生影响,而是通过人力资本因素间接产生影响。新生代农民工是一个较为特殊的群体,学历平均水平不高,经济收入普遍不高,是否愿意融入城市生活,在远离家乡的城市安居乐业,取决于他们对城市资源的需求,具体来说,取决于他们对城市教育资源的需求、对医疗资源的需求、对医疗保障的需求、对生活方便快捷的需求,而对这些需求的热切程度也决定了他们愿意为此投入而形成的人力资本因素,人力资本因素再作用于市民化进程,因此。人力资本因素具有中介效应,在模型中中介效应占总效应的比重较大,是一个关键变量。

2.结构模型的修正

基于上述结论可知,个人因素、家庭因素通过人力资本因素间接对农民工市民化进程发挥作用(如图2所示)。

农民工市民化进程受农民工自身因素和外在条件等多种因素影响,是一个动态、复杂的过程。在复杂的背景下,我们按照人力资本的定义从4个维度描述人力资本因素,分别为健康状况、职业培训、医疗资源的需求、教育资源的需求,这些维度的变化直接影响到农民工市民化进程。本文将影响农民工市民化进程的微观因素结构以及相互关系梳理后,提出了更为合理的结构模型。

参考文献:

[1]刘传江.新生代农民工的特点、挑战与市民化[J].人口研究,2010(2):34-39,55-56.

[2]王春光.农村流动人口的“半城市化”问题研究[J].社会学研究,2006 (5):107-122,244.

[3]欧阳力胜.新生代农民工市民化:现实基础、发展趋势与路径选择[J].经济研究参考,2016 (10):35-41.

[4]刘启营. 新生代农民工市民化:从嵌入到契合——基于空间理论的视角[J].理论月刊,2015(11):156-161.

[5]俞林,顾惠明,许敏,印建兵.新型城镇化进程中新生代农民工市民转化城市空间契合机理研究[J].西北人口,2018(2):10-15.

[6]人力资源社会保障部劳动科学研究所课题组.

农民工市民化发展研究[M]//国务院农民工办课题组.中国农民工发展研究.北京: 中国劳动社会保障出版社, 2013: 426.

[7]李永乐,代安源.农业转移人口市民化成本核算及其分担研究——基于2005—2014 年的南京市数据分析[J].华东师范大学学报(哲学社会科学版),2017 (6):153-162,173.

[8]王桂新,沈建法, 刘建波. 中国城市农民工市民化研究——以上海为例[J].人口与发展, 2008(1):3-23.

[9]杨菊华.农业转移人口市民化的维度建构与模式探讨[J].江苏行政学院学报,2018(4):71-80.

[10]董莉,董玉整.农业转移人口市民化进程的层次跃进[J].学术研究,2017(6):63-67.

[11]李刘艳.改革开放40年我国农民市民化的演进机理研究[J].经济体制改革,2019(1):16-24.

[12]郑爱翔,李肖夫.新生代农民工市民化进程中职业能力动态演进[J].华南农业大学学报 (社会科学版),2019(1):33-43.

[13]鲁強,徐翔.我国农民工市民化进程测度——基于TT&DTHM模型的分析[J].江西社会科学,2016(2):200-207.

[14]王春蕊.论农业转移人口市民化进程中居住证管理制度的完善[J].中州学刊,2015(6):60-65.

[15]吴春宝,陈琴.农民工市民化进程中农地经营权流转[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2015(5):20-25,33.

[16]乔俊峰.农业转移人口市民化进程受阻的财政体制异化效应[J].江苏行政学院学报,2015(5):38-43.

[17]LUCAS J R E. Life earnings and rural-urban migration[J].Journal of Political Economy,2004(S1): S29-S59.

[18]SCHULTZ T W. Investment in human capital[J].American Economic Review,1961,51(1): 1-17.

[19]刘洪银.新生代农民工人力资本动能生成和释放机制[J].贵州社会科学,2017(5):

110-114.

[20]俞林.新生代农民工市民化进程中职业发展驱动因素研究[J].西安财经学院学报,2018

(1):84-91.

[21]陈延秋,金晓彤.新生代农民工市民化意愿影响因素的实证研究——基于人力资本、社会资本和心理资本的考察[J].西北人口,2014 (4):105-111.

[22]石智雷,彭慧. 工作时间、业余生活与农民工的市民化意愿[J].中南财经政法大学学报,2015(4):12-21.

[23]王绍芳,王岚,石学军.关注就业技能提升对新生代农民工市民化的重要作用[J].经济纵横,2016(8):47-50.

[24]李群,杨东涛,卢锐. 指导关系对新生代农民工离职意向的影响——工作满意度的中介效应[J].经济地理,2015(6):168-174.

[25]李群,杨东涛,卢锐. 组织公平对新生代农民工留职意向的影响——工作满意度的中介效应[J].华东经济管理,2015(7):85-91.

[26]王富祥.新生代农民工工作投入的影响因素研究——基于工作特征视角并以满意度为中介变量[J]. 湖南农业大学学报(社会科学版),2017(5):41-46.

[27]朱文哲. 身份藩篱: 社交媒体使用与人际交往间的中介效应——基于京津深新生代农民工的社会调查[J]. 新闻与传播评论,2019 (2):24-36.

[28]彭莹莹,汪昕宇.社会网络对新生代农民工创业能力的影响——基于资源获取和创业学习的中介效应[J].湖南农业大学学报(社会科学版),2017(3):30-36.

[29]王益富,秦启文,潘孝富.新生市民主动发展倾向对城市生活适应性的影响——社会支持的中介效应[J].应用心理学,2013(1):80-89.

[30]赵立.农民工群体身份认同与群体偏好研究——自我认同的中介作用[J].浙江社会科学,2017(2):75-83,158.

[31]金晓彤,周爽.新生代农民工的发展型文化消费意义何在——基于市民化意愿对职业声望的影响研究[J].社会科学战线,2017(4):189-196.

[32]李兴华,蔡万焕,陈明.社会经济地位与社区邻避效应——基于城市市民对新生代农民工的观察视角[J].当代财经,2017(5):3-13.

[33]郑爱翔.新生代农民工职业自我效能对其市民化意愿的影响机制研究——一个有调节的中介效应模型[J].农业技术经济,2018(8):44-53.

[34]GARY S B. 人力资源[M].北京:机械工业出版社,2016.

[35]张学浪.跨区域农业转移人口市民化社会风险应对的法律保障[J].湖南师范大学社会科学学报,2018(2):76-83.

[36]王跃.中国加快农业转移人口市民化的实践、难题与对策[J].学习与探索,2018(3):127-132.

[37]方杰,温忠麟,张敏强,任皓.基于结构方程模型的多层中介效应分析[J].心理科学进展,2014(3):530-539.

[38]薛永基,白雪珊,胡煌晗.感知价值与预期后悔影响绿色食品购买意向的实证研究[J].软科学,2016(11): 131-135.

[39]温忠麟,叶宝娟.中介效应分析:方法和模型发展[J].心理科学进展,2014(5):731-745.

[40]张思敏,薛永基,冯潇.创业态度、创业环境影响农民创业行为的机理研究——基于结构方程模型的农民创业调查分析[J].调研世界,2018(7): 47-55.

[责任编辑 刘爱华]