初中特殊家庭学生群体的心理健康问题与运动干预研究

郑 雷

(滁州学院 体育学院,安徽 滁州 239000)

1 前言

初中阶段是学生心理从幼稚转向成熟的关键期,开放与闭锁、勇敢与怯懦、高傲与自卑等多重复杂心理现象决定了初中心理教育工作的重要性,而特殊家庭子女心理健康缺少教育工作者、研究者的持续关注,心理问题尚未得到有效解决。因此,本研究以初中特殊家庭群体学生的心理健康问题为研究对象,通过了解初中特殊家庭群体的心理健康状况,分析特殊教育对象在初中学习阶段所存在的心理健康问题,考察体育运动与心理健康之间的关系,探索能够有效的运动干预疗法,提高初中特殊家庭学生的心理健康水平,同时,希望能够引起相关教育主管部门的关注和重视。

2 研究方法

2.1 文献资料法

借助中国知网、百度文库获取“中学生心理健康评定量表”“特殊家庭教育”“心理健康教育”和“运动干预”方面的文献资料,并通过系统梳理,为本课题相关问题的解决提供理论依据。

2.2 问卷调查法

2.2.1 测量工具

对初中特殊家庭群体心理健康现状与问题分析采用问卷调查方式,选用中科院王极盛教授编制的《中学生心理健康量表(MSSMHS)》[1]作为测量工具,该问卷条目区分度较高,重测信度、分半信度和同质性信度较好,总量表与分量表、分量表与分量表之间的相关度较高,结构效度良好。MSSMHS 量表共计60 个调查条目,含10 个分量表,每个分量表均为6 个条目,可以用来测评中学生在强迫、偏执、敌对、人际关系、抑郁、焦虑、压力、适应、情绪、不平衡10 个方面的心理状况。

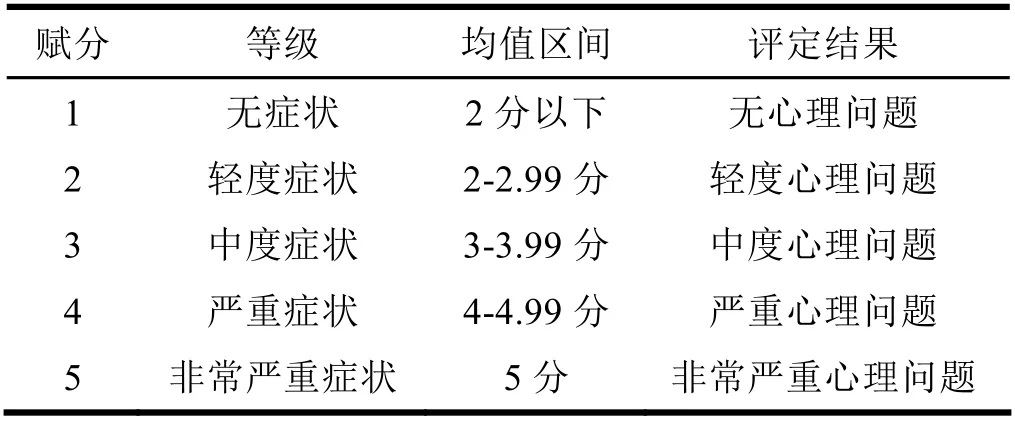

具体评价依据和判定标准见表1。

表1 量表评价依据和判定标准

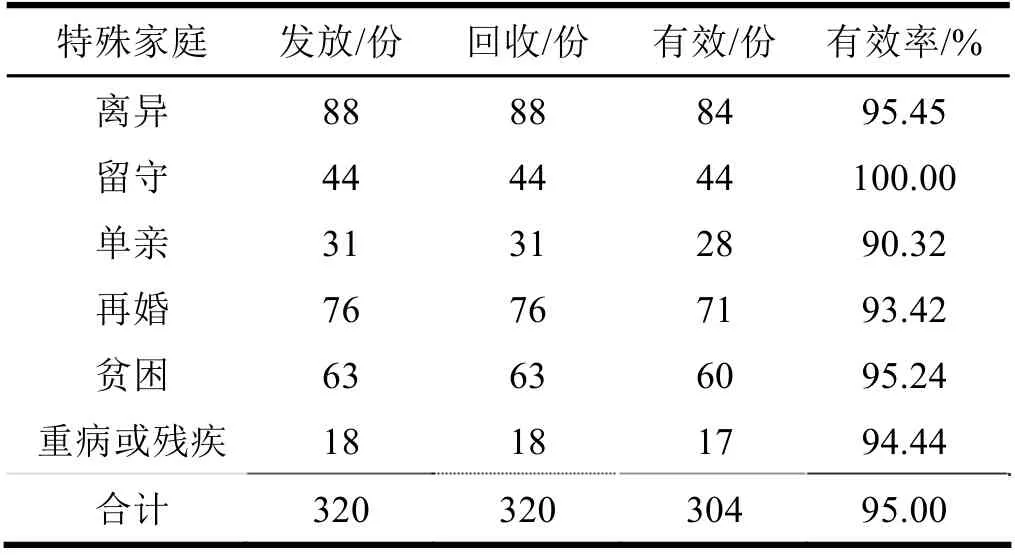

表2 问卷的发放与回收情况

2.2.2 问卷的发放与回收

发放范围为滁州市8所初级中学320名特殊家庭学生。在问卷发放之前,通过学校筛查特殊家庭学生档案信息,再通过班主任访谈了解学生的实际情况,确定受试者。调查对象为离异、留守、单亲、再婚、贫困、患有重病或残障家庭子女[2]。

问卷发放形式为研究小组成员直接调查与委托班主任、任课教师代理调查相结合,进行现场发放、现场回收,为避免受试者被筛查时的心理负担,得到真实可靠结果,除对特殊家庭学生进行问卷发放以外,还针对班级内品行兼优、学习成绩较好的学生进行发放与回收,但不计入统计范围。

问卷发放时间:2019 年3 月-5 月。共计发放问卷320 份,回收问卷320 份,有效问卷304 份,问卷回收率和有效率分别为100%、95.00%,具体见表2。

2.3 实验法

2.3.1 实验安排

为检验初中特殊家庭学生群体心理健康问题的运动干预矫正效果,于2019 年10 月20 日至12月20 日进行为期2 个月的干预实验,每周利用体育课时间进行2 次干预,每次持续时间40 分钟。

2.3.2 实验对象

随机抽取滁州实验学校初中部特殊家庭学生35 人作为实验组,另安排35 人作为对照组,因学生个人因素导致部分没有完成实验,最终确定实验组31 人(男14、女17),对照组33 人(男16、女17)。

2.3.3 实验操作

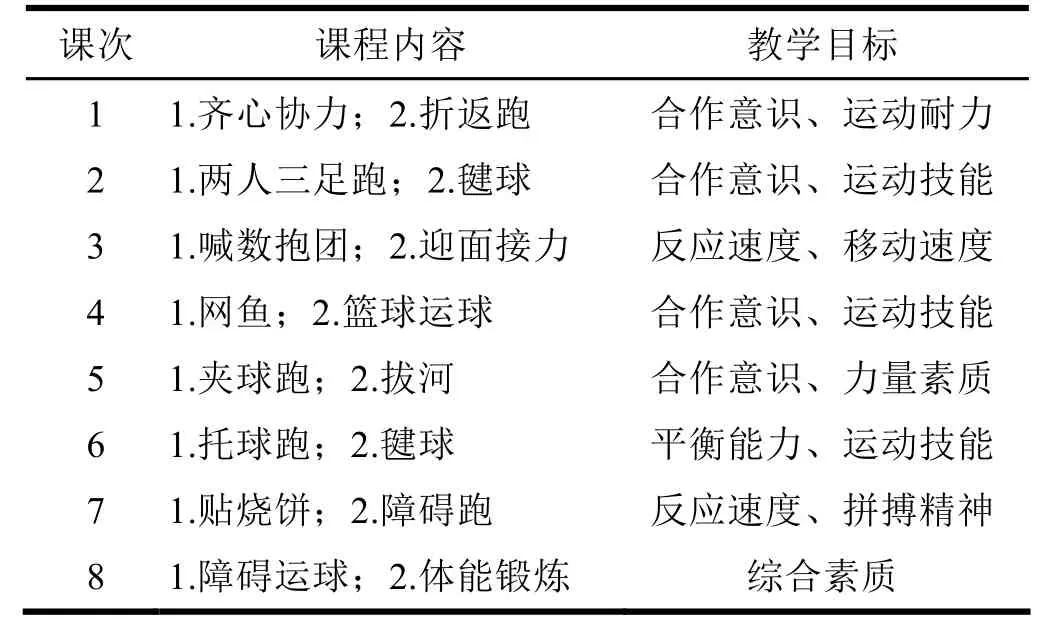

为避免人为因素造成对实验结果的影响,实验组和对照组由同一位教师负责,其中,对照组按照学校正常体育内容安排组织实施教学,且在各自原班级进行体育学习,受试者对实验不知情;实验组采用集中授课方式进行,安排在每周二、周五下午课外活动时间进行,运动干预课程计划安排情况见表3。

表3 实验组运动干预课程计划表

采取遵循快乐体育教学法,每节课安排游戏和身体素质练习为主,穿插运动技能学习,注重提高学生的学习趣味性,激发学生参与性,适当设置挑战性内容,教学中教师采用语言激励、物质奖励(小奖品)等形式帮助学生完成学习任务。

2.4 数理统计法

借助SPSS20.0 软件对调查对象心理健康状况、实验受试者实验前后的心理健康指标进行数据统计、差异性检验和运动干预效果评估。

3 结果与分析

3.1 初中特殊家庭学生群体心理健康状况调查结果

表4 初中特殊家庭学生群体心理健康状况调查结果统计(N=304)

初中特殊家庭群体10 项心理健康水平计量方式为:把所有受试者60 项测试指标依次相加,计算出各单项指标的得分合计,再除以受试者总数,即可求得该项心理指标均值得分,评定结果如表4所示。

初中特殊家庭学生群体均没有敌对心理问题;强迫、学习压力感、情绪不平衡和心理不平衡4个方面表现为轻度心理问题;人际关系、焦虑心理问题处于中度层次水平;而在偏执、抑郁和适应不良等方面的心理问题严重。

3.2 初中特殊家庭学生群体运动干预前比较

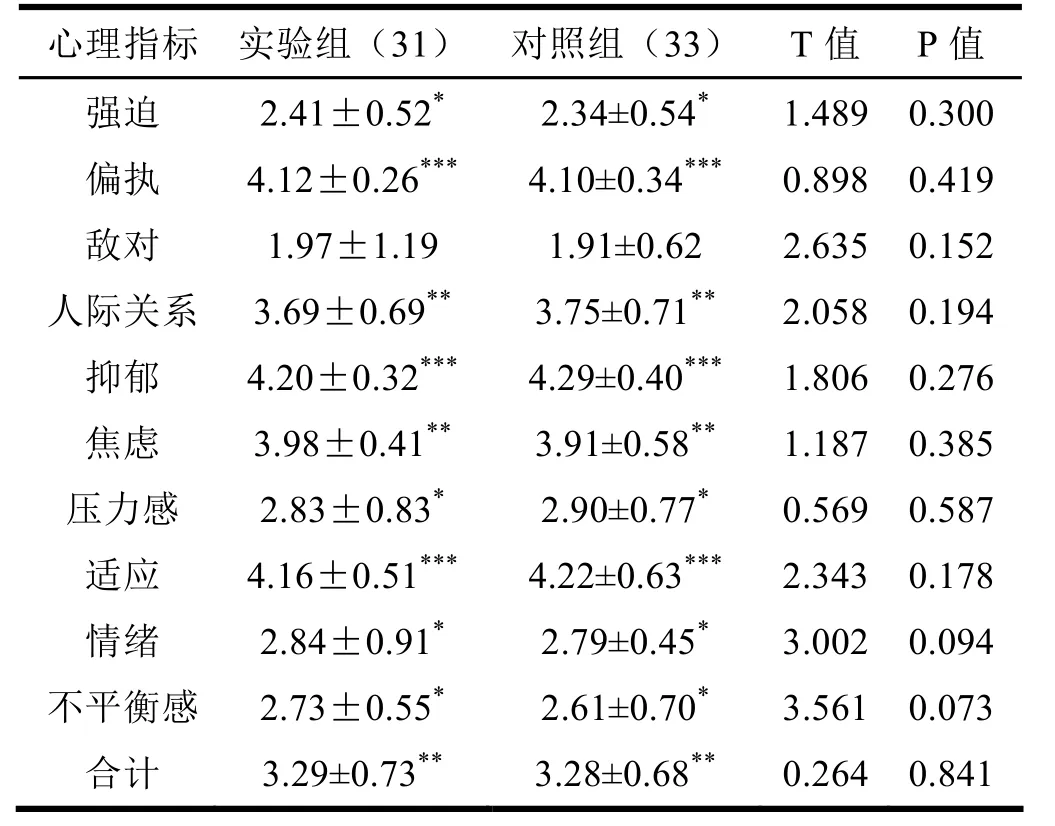

为避免实验前实验组和对照组学生心理健康层次水平差异对实验结果的影响,需要验证实验前2 组受试者是否存在心理健康水平差异,发放第一轮问卷,共计发放64 份问卷,回收和有效问卷均64 份。计量统计过程和方法同表4,进行独立样本T 检验,结果见表5。

实验组和对照组实验前心理健康状况均处于中等程度严重水平,且不存在统计学意义差异(P>0.05)。实验组和对照组学生10 项心理健康状态均处于同一层次水平,在偏执、抑郁和适应不良方面存在严重心理问题,人际关系、焦虑为中等程度严重水平,强迫、压力感、情绪和不平衡感方面的心理问题较轻,不存在敌对心理问题。

表5 实验组和对照组学生干预前心理健康比较结果(N=64)

3.3 初中特殊家庭学生群体运动干预后比较

实验组和对照组干预后的心理健康比较采用组内的纵向比较和组间的横向比较两种形式,比较结果见表6。由实验组组间比较可以看出,特殊家庭学生群体在强迫、敌对、压力感方面的心理问题有上升表现,但干预前后不存在统计学意义差异(P> 0.05),其他各项指标干预后心理健康状况均有所改善,但情绪和不平衡感心理改善效果不明显(P>0.05),偏执、适应心理改善效果有显著性效应(0.01<P<0.05),人际关系、抑郁、焦虑心理问题得到明显改善(P<0.01)。对照组组间比较结果表明,干预后,实验对象在强迫、敌对、压力感和不平衡感方面的心理问题有上升表现,但与干预前相比没有表现出统计学意义差异(P>0.05),人际关系和焦虑心理指标的改善效果有显著性意义差异(0.01<P<0.05);干预后,实验组和对照组组间的横向比较结果来看,强迫、敌对、人际关系、情绪心理、压力感不存在统计学意义差异(P>0.05),焦虑、不平衡感具有显著性意义差异,偏执、抑郁、适应心理的干预效果具有非常显著性差异(0.01<P<0.05),实验组焦虑、不平衡感、偏执、抑郁、适应心理的运动干预效果较好。干预后,实验组和对照组受试者心理健康整体水平得到改善,但实验组改善效果较好,且存在统计学意义差异(0.01<P<0.05)。

表6 实验组和对照组学生干预后心理健康比较结果(N=64)

3.4 分析与讨论

3.4.1 初中特殊家庭学生群体心理健康问题分析与讨论

结合调查问卷,对调查结果进一步分析认为:受试者能够较好地控制脾气、争论、激动、冲动等方面的心理行为;在害怕成绩考不好、感到学习负担重、厌学、害怕考试、学习成绩不稳定、对周边的人交往情绪不稳定、对自己不公平、对学习成绩好的同学有嫉妒心理等方面的问题较轻;认为身边的人不理解自己、对自己不够友好、不愿和异性相处、容易受到别人伤害以及紧张、害怕、烦躁、不踏实等方面出现一定的心理问题;在对他人不信任、总认为别人在背后议论自己、不愿接受他人评价、感觉生活单调乏味、心理烦躁、感觉前途渺茫等方面存在严重的心理问题。另外,受试者还对学校的学习、生活环境表现出严重的不适应性,甚至不愿同他人交流,不愿参加课外活动的严重心理问题。

3.4.2 初中特殊家庭学生群体运动干预效果的分析与讨论

生活在离异、留守、单亲、再婚、贫困、患有重病或残障家庭的初中学生群体由于成长环境的特殊性[3,4],所表现出来的心理问题主要为偏执、人际关系、抑郁、焦虑和适应不良方面,具体表现为不愿接受他人的议论和评判,对他人不信任、求全责备,认为他人对自己不友好,封闭自己的心理空间,感觉生活单调、没有前途、失落、孤独、紧张、烦躁、心神不定等心理状态。

通过快乐教学的方案设计,让他们主动参与到课堂中,并从中感受到学习的乐趣,通过自己的主观体验、运动实践释放心理压力,缓解紧张的学习状态;教师设置挑战性课程和各类奖励激发学生敢于面对困难的勇气,在学习过程中,教师营造的关爱、呵护的课堂氛围能够有效改善初中特殊家庭学生群体的偏执、抑郁、焦虑、人际关系和适应不良等方面的心理状态[5]。

传统的体育课教学能够有效改善初中特殊家庭学生群体的人际关系和焦虑心理,这也是体育运动对人心理健康所产生的积极影响。

实验组和对照组运动干预方案对于学生的强迫、敌对、压力感方面的心理没有起到改善作用,反而出现了加重的现象,这可能与干预课程的设计、实验控制等有关,这也验证了前人的研究假设[6]。

4 结论与建议

4.1 结论

(1)初中特殊家庭学生群体没有敌对心理问题;强迫、学习压力感、情绪不平衡和心理不平衡四个方面表现为轻度;人际关系、焦虑心理问题处于中度层次水平;而在偏执、抑郁和适应不良方面的心理问题严重。

(2)实验前,实验组和对照组学生10 项心理健康状态均处于同一层次水平,心理问题表现为中等程度严重水平。

(3)遵循快乐体育教学方案,设置挑战性和奖励性课程内容,对改善初中特殊家庭群体的偏执、适应心理效果有显著效应,在人际关系、抑郁、焦虑心理问题方面的改善效果较好。

(4)实验组焦虑、不平衡感、偏执、抑郁、适应心理的运动干预效果较好;干预后,实验组和对照组受试者心理健康水平均得到改善,实验组改善效果更明显。

4.2 建议

(1)学校应高度重视初中特殊家庭学生群体的心理健康教育,加快推进初中体育与健康课程改革,注重趣味性体育课程开发和多种形式的激励手段,在教学实践中,体育教师要了解特殊家庭群体的心理状态,给予更多的呵护和关注。

(2)运动干预是一种行之有效的心理健康教育手段,不同干预方法和措施对心理健康影响也不同,这就需要建立动态心理健康监控体制,及时了解学生的心理状态变化,以此来反馈、调控、有针对性实施和改进体育教学。

(3)探索初中特殊家庭学生群体不同心理问题的运动干预有效方案,应根据不同学生心理问题的差异性选择有针对性的教学策略。

(4)建议探索运动干预与其他多种干预相结合的研究,以达到最佳的心理干预疗效。