组织公平感对农民工感情承诺的影响及其代际差异

曹婧

(中国人民大学 社会与人口学院,北京 100872)

2018年,我国农民工总量为28 836万人,比上年增加184万人,增长0.6%[1]。农民工从农村流向城市,不仅促进了中国城镇化水平的快速提高,也为城市建设和经济发展提供了强大的人力资源保障。农民工的流动行为不仅发生在城乡之间,在劳动力市场中也出现较高的流动率。与老一代农民工相比,新生代农民工的换工行为更加频繁,甚至逐渐呈现出“短工化”“临工化”趋势[2],对个人的就业质量、企业的生产经营乃至国家的经济发展都造成诸多不利影响,如何降低农民工的离职率成为企业亟待解决的重要问题。

1 理论基础与研究假设

感情承诺是组织成员对组织的情感依赖和心理认同,学术界普遍认同感情承诺是影响员工离职率的重要因素[3],如何增强员工对企业的感情承诺是管理学领域的热点议题。Eisenberger等[4]提出组织支持理论,指出组织和员工是一种基于互惠原则的交换关系,要使员工对组织产生承诺,首先组织应关心和重视员工,使其感受到组织的支持。另外还有一些学者指出,组织公平感作为个体对组织环境是否公平的主观感知,能够显著影响其工作态度和行为,而组织支持感和对组织的感情承诺也是组织公平感的重要结果变量[5]。在此基础上,有部分学者进一步验证了组织支持感在组织公平感与感情承诺两者关系中的中介作用,但鲜有学者考察这一中介过程在农民工群体中的有效性。基于以上研究,本研究提出3点研究假设。假设1:农民工的组织支持感在组织公平感和感情承诺中具有中介作用。相比于老一代农民工,新生代农民工对公平的诉求更加强烈,更易受到组织公平感的影响[6]。假设2:代际会调节农民工的组织公平感对其组织支持感的影响。假设3:代际会调节农民工的组织公平感对其感情承诺的影响。本研究通过问卷数据分析验证以上假设,以揭示农民工的组织公平感、组织支持感和对组织的感情承诺三者之间的内在关系及其代际差异,从而进一步补充和完善相关理论体系,为提升农民工对企业的感情承诺水平、降低农民工离职率、增强就业稳定性提供有效建议。

2 数据来源与变量选取

2.1 数据来源

本研究数据来源于2018年7月至9月的调查问卷,通过实地发放、邮寄和网络发放等方式对南京、无锡和苏州3市多家企业中的农民工进行调研,共发放问卷530份,回收433份,其中有效412份。调查样本的基本信息见表1。

2.2 变量选取

根据前文理论框架,因变量为感情承诺,指个体在感情上对组织的认同、投入和依赖。采用Allen等[7]编制的感情承诺量表,共包括6个题项,量表的Cronbach’s α系数为0.887,KMO值为0.895,Bartlett球形检验值在0.001水平上显著。对6个题项进行主成分分析,以特征值大于1为标准抽取1个公共因子,6个题项的因子载荷值在0.731~0.842,解释总方差的64.090%,说明量表具有良好的信度和效度。

表1 样本基本信息统计

自变量为组织公平感,指个体在组织情境中的公平感受。选取Jansson[8]开发的组织公平感量表,该量表能够从整体上反映组织成员对组织公平的感知,共包括4个题项,量表的Cronbach’s α系数为0.666,KMO值为0.664,Bartlett球形检验值在0.001水平上显著。对4个题项进行主成分分析,以特征值大于1为标准抽取1个公共因子,4个题项的因子载荷值在0.543~0.795,解释总方差的50.875%,说明量表具有良好的信度和效度。

中介变量为组织支持感,指的是个体对组织是否重视其贡献和关心其福利待遇的整体性感知。采用Eisenberger等[4]编制的组织支持感量表,共包括9个题项,量表的Cronbach’s α系数为0.910,KMO值为0.925,Bartlett球形检验值在0.001水平上显著。对9个题项进行主成分分析,以特征值大于1为标准抽取1个公共因子,9个题项的因子载荷值在0.667~0.810,解释总方差的58.479%,说明量表具有良好的信度和效度。

以上3个量表均采用李克特五分量表法计分,同意程度区分为非常同意、同意、没意见、不同意及非常不同意5个等级,依其情况分别给予5到1,以调查对象在各量表所有题项上得分的平均值作为其在相应变量上的得分。本研究中,调节变量为代际,该变量为二分类变量,其中老一代(1980年前出生)赋值为0,新生代(1980年后出生)赋值为1。

3 实证分析

3.1 变量的描述性统计和相关分析

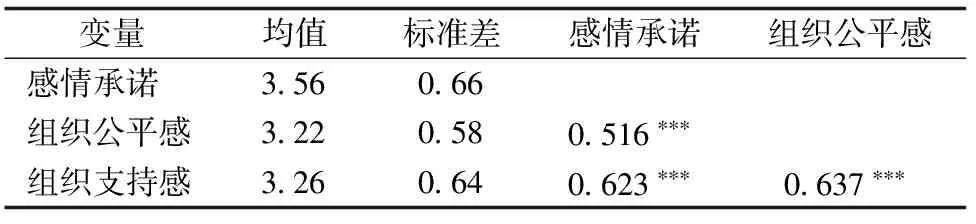

从表2可以得出,农民工的感情承诺、组织公平感和组织支持感均处于中等水平,3个变量呈两两显著正相关。

表2 变量的描述性统计和相关分析

注:*、**、***分别表示P<0.1、P<0.05、P<0.01,表3同。

3.2 假设检验

为避免多重共线性问题,将感情承诺、组织公平感和组织支持感3个变量进行标准化,采用OLS回归模型。根据叶宝娟等[9]提出的有调节的中介检验流程进行数据分析,结果见表3。模型1中,因变量为感情承诺,分析发现组织公平感对感情承诺的影响显著(P<0.01);模型2中,因变量为感情承诺,分析发现组织支持感对感情承诺的影响显著(P<0.01);模型3中,因变量为组织支持感,研究发现组织公平感对组织支持感的影响显著(P<0.01)。根据模型2,在放入组织支持感之后,组织公平感对感情承诺的影响仍然显著(P<0.01),说明组织支持感在组织公平感与感情承诺之间起部分中介作用,因此,假设1得到验证。此外,模型3中“代际×组织公平感”对组织支持感的影响显著(P<0.05),模型1中“代际×组织公平感对”感情承诺的影响也显著(P<0.1),说明组织公平感与组织支持感、感情承诺之间的关系均受到了代际的调节,因此,假设2和假设3也得到验证。

表3 组织支持感的中介效应与代际的调节效应检验

注:R2模型1为0.34,模型2为0.46,模型3为0.42;F值模型1为29.15***,模型2为49.08***,模型3为42.17***。

为揭示代际如何调节组织公平感对组织支持感和感情承诺的影响,进行简单斜率检验。结果显示:随着组织公平感的增强,老一代农民工的组织支持感和感情承诺水平均显著提升,新生代农民工的组织支持感和感情承诺水平也显著提高。但相比之下,新生代农民工提升的幅度更大,即与老一代农民工相比,新生代农民工的组织支持感和感情承诺更易受到组织公平感的影响。

4 小结与管理建议

4.1 小结

本文从企业与员工交换关系的角度深入探究了农民工的组织公平感、组织支持感和对企业的感情承诺三者之间的内在关系和作用机理,主要得出以下结论。第一,农民工的组织公平感对其感情承诺具有显著的正向影响,并且组织支持感在两者之间起部分中介作用;第二,与其父辈相比,新生代农民工更易受到组织公平感的影响,即组织公平感对新生代农民工的组织支持感和感情承诺的促进效应更大。

4.2 管理建议

近年来,随着我国人口红利的逐渐消失,用工企业尤其是劳动密集型企业经常面临着“招工难”“用工荒”的问题,加之新生代农民工已成为我国产业工人队伍的主体,他们的职业诉求更加复杂多元,因而通过单纯增加工资来解决企业“招工”“留工”难问题是远远不够的。因此,企业要切实树立以人为本的管理理念,注重对农民工的人文关怀,多关心他们的工作和生活状况,为有需要的农民工提供及时有效的帮助和支持,对他们在工作上的成绩也要给予充分的认可和肯定,使农民工能够感受到组织对自己的尊重和价值认同。

此外,企业也要格外重视农民工尤其是新生代农民工的公平诉求,着力营造公平公正的组织氛围和用工环境,避免对农民工的歧视和各种不合理的差别对待,企业的管理制度、分配程序等也要公平合理、公开透明,保证员工的劳动所得能够准确地反映其工作投入和绩效水平,以增强农民工的公平感知和组织支持感知,进而提高其对企业的承诺水平,从而尽可能减少农民工的离职行为,实现雇佣关系的稳定和谐。