论作为西方文明象征的帕特农神庙形象之建构

韩伟华

自18世纪启蒙时代以降,伯里克利治下的雅典便被视为欧洲古典民主的典范,位于卫城之巅的帕特农神庙则被视为西方文明的终极象征。1741年,腓特烈二世在其所著的《反马基雅维利》中,就以“伯里克利世纪”的雅典为样板,创造出一种志向远大的“艺术政治”的概念。这位登基不久的普鲁士国王声称:“一个朝代如能扶持艺术,使其繁荣,那么,就没什么别的东西能比这样的艺术更能为这个朝代添辉的了。”①与腓特烈二世有深交的伏尔泰在十年后出版的《路易十四时代》(1751)的导言中,将伯里克利时代置于世界历史上四个文化技艺臻于完美的兴隆昌盛时代之首②。对古希腊艺术进行开创性研究的温克尔曼,则在《古代艺术史》(1764)中首次系统探讨了希腊艺术繁荣并优于其他民族的原因。在他看来,希腊艺术的兴盛在很大程度上应归功于其国家体制,而“艺术之所以优越的最重要的原因是有自由”,他强调,以帕特农神庙为代表的希腊艺术的昌盛,与伯里克利的贤明统治直接相关③。

温克尔曼这种“美学政治化”的观点,对其后的赫尔德、席勒、歌德、荷尔德林、黑格尔、泰纳等思想家产生了深远的影响。赫尔德明显借鉴了温克尔曼的观点,进一步凸显了雅典艺术的繁荣与民主体制紧密相联的论断④。黑格尔更是将这种高度政治化的美学观演绎到极致,他在《哲学史讲演录》中赞誉希腊精神,认为“今生、现世、科学与艺术,凡是使精神生活有价值、有光环的东西”都是从希腊直接或间接传来的。黑格尔断言:“那更高的、更自由的科学(哲学),和我们的优美自由的艺术一样,我们对于它的兴趣与爱好都根植于希腊生活。”⑤

在20世纪,这种希腊古典艺术的兴盛与民主体制直接相关的观点,得到了多数学院派学者的认可和重申。贡布里希在《艺术的故事》中重述了温克尔曼的论点,认为“在雅典的民主政体达到最高程度的年代里,希腊艺术发展到了顶峰”⑥,而其中最具代表性的杰作就是帕特农神庙。1987年,联合国教科文组织将包括帕特农神庙在内的雅典卫城(图1)列入世界文化遗产名录,赞誉其为古希腊文明奉献给全人类的最伟大的建筑与艺术综合体、古典精神与古代文明的全球性标志。帕特农神庙的图像还被联合国教科文组织印在其官方文件上,作为西方共享的民主遗产的象征进行推广(图2)⑦。

图1 雅典卫城远眺

一、民主的象征或帝国的丰碑

在对古希腊充满浪漫主义遐想的诗人雪莱看来,古代雅典幸存下来的“那些微妙纤细而又深奥难测的心灵的残骸断片,仿佛是一片优美的雕塑品的废墟,隐隐约约地向我们昭示了整体的灿烂完美”,而伯里克利时代“无论就其自身或它对文明时代人类的命运所产生的影响而言,都是世界史上最令人难忘的”⑧。那么,我们是否真能透过雅典卫城上残留下来的帕特农神庙的断壁残垣,窥见西方民主与自由的曙光呢?事实上,恰恰相反,无论是从兴建的背景、建造经费的来源还是从主要功能来看,帕特农神庙都不能被简单地视作伯里克利黄金时代雅典民主的象征。

卫城上首座敬献给雅典娜的神庙是由僭主庇西特拉图(Peisistratos)统治雅典期间(约公元前546—前527年)所建,今天我们还能在新的卫城博物馆里看到其残骸。公元前490年马拉松大捷后,雅典人在卫城上兴建了一座新的神庙献给其守护神。可惜好景不长,这座“旧帕特农神庙”在希波战争中为波斯军队所毁⑨。据希罗多德《历史》记载,公元前480年,薛西斯为完成其父大流士的未竟之业,率波斯大军再次入侵希腊,雅典一度被波斯人侵占。波斯军队攻占雅典后,“杀死了所有的雅典人,接着洗劫神庙,然后焚烧了整个卫城”⑩。希腊人在萨拉米海战击败波斯大军后收复了雅典,他们却并不急于修复被波斯人毁坏的卫城⑪。雅典人虔敬地收集起被劫掠后留下的神庙残片,将之埋入卫城中被考古学家称为“波斯破坏层”的坑中⑫。待到三十多年后的公元前447年,雅典完成了包括城墙及比雷埃夫斯港在内的防御工事后,伯里克利才提议重建和美化那被夷平的卫城上的帕特农神庙⑬。

在波斯人入侵之前,希腊人的自我意识尚未成型。以雅典为代表的希腊城邦还处于发展阶段,仍随时有可能被更强的势力吞没。正是希波战争刺激并唤醒了希腊人的集体认同感。因此,使希腊获得新生的力量首先是政治,而非知识、宗教或艺术⑭。在伯里克利的推动下,雅典的宪法变得更民主,促使民众获得自信并更积极地参与政治⑮。伯里克利时代的雅典最终演变为一个帝国,而这个帝国需要一个非凡的首都,帕特农神庙的重建正是重塑雅典人自我认同感的最明显的表征。如同凤凰涅槃,新建的帕特农神庙标志着雅典最终从希波战争中浴火重生。

图2 联合国教科文组织徽标

不过,在颂扬伯里克利对内部公民实行民主制度的同时,我们不可忽视,雅典的对内民主建立在对外扩张和专横之上。城邦之内的民主与城邦之外的帝国有时可以共存。雅典起先邀请姊妹城邦加入以其为首的自由联盟,之后又严惩试图退出联盟者。自公元前454年提洛同盟的金库从提洛岛迁到雅典卫城后,同盟城邦向雅典进贡的记录就铭刻在卫城的大型石碑上⑯。刻于公元前454/前453年的第一份贡金清单的序文清晰地记录道:“[下列份额]全部接受自希腊司库,[献给女神(雅典娜)……为]希腊司库[之书记官]。这些份额是第一批通告[给]‘三十人’(城邦会计)审计的,[取自]阿里斯通任执政官之年(公元前454/前453年)[盟邦交给]雅典人的[贡金],其中[每塔伦特]抽取1明那。”⑰这里记录的仅是进献给雅典娜的份额,即贡金的六十分之一,实际上,其余的贡金也都存入雅典娜的金库之中⑱。为了进一步保证悉数收取各盟邦的盟金及供泛雅典娜大庆所用的资金,作为盟主的雅典又在公元前447年通过了《克雷伊尼阿斯法令》,要求“城邦、议事会、在诸城邦的巡视官以及常驻官员将监督每年聚集的盟金并保证收回到雅典……各邦须把送交盟金的数额登记造册,密封加印,送往雅典”⑲。从残存在雅典卫城上的公元前447—前432年间的石碑中,可以清楚地得悉雅典之外的希腊城邦为营造帕特农神庙被迫“捐助”了数量极为可观的经费⑳。

普鲁塔克《希腊罗马名人传》中的“伯里克利传”,保留了流传至今的关于帕特农神庙的最早评论。普鲁塔克一方面承认,“雅典的公共和神圣的建筑物受到众人的欣赏……现在成为希腊古代的权势和富裕并非传奇或神话的唯一证据”;同时又指出,在伯里克利“所有的施政作为之中,大兴土木这件事,最受政敌的反对和抨击。他们在市民大会中大声疾呼,说是雅典已丧失信誉,在国外受到盟邦的唾骂,因为雅典人把全希腊共有财富,从提洛岛移到自己的监控之下,当初提出理由充分的借口是怕蛮族夺走,为了保险起来放在安全的地方;现在伯里克利的做法使得所提的借口完全失去效用”㉑。普鲁塔克记述的重要性在于,它提醒我们,帕特农神庙从刚产生动议伊始就饱受争议。对于雅典,帕特农神庙的兴建也许堪称辉煌之壮举,但对于大多数雅典人来说,它恰恰代表了雅典对城邦财产的滥用。正是因为不计成本地兴建帕特农神庙,伯里克利下台后菲迪亚斯随之失势并被迫流亡国外。提洛联盟的成员更是自惭形秽,将帕特农神庙视为傲慢的雅典人和他们卑微身份的强烈反差的象征㉒。

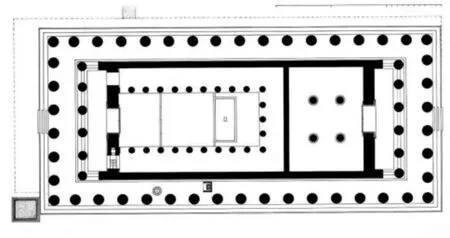

事实上,迄今为止考古学的发现还未证明在帕特农神庙举行过任何与宗教有关的仪式,它似乎与任何男女祭司都无关联。部分学者认为,除了外形之外,帕特农神庙甚至根本就不是一座庙宇㉓。相反,将帕特农神庙看作雅典的一个特别巨大的财富宝库的观点,却基本被现代学术界所接受。在古典时代,一座希腊神庙通常遵循这样一种常规布局:一间前厅,一间陈列敬奉神像的中厅和一间供神职人员祭祀之用的后厅㉔。按这种正统布局来看,帕特农神庙的结构无疑显得很独特。它的内殿原被分割成互不相通的东西两室(图3)。据老普林尼的记载,菲迪亚斯“制作过用黄金和象牙包裹的雅典娜雕像。这座雕像竖立在帕特农神庙”㉕。而保桑尼阿斯的描述更为详细,朝向帕特农神庙正门的东室之中曾经矗立着一尊“用象牙和黄金做成的雅典娜神像……她一只手握着(2.4米高的)胜利女神雕像,另一只手握着长矛,脚下放着一块盾牌……基座上是表现潘多拉诞生的浮雕”㉖。其实这座高达12.5米、表面覆盖1.14吨黄金的雅典娜神像,不仅是件艺术杰作,也是雅典金库的重要组成部分㉗。在伯里克利眼中,这些金饰是一种变相的战争储备。恰如修昔底德所言,到了战时“极其窘迫的时候,就是雅典娜女神像身上的黄金片也可以利用;因为雕像用了40塔连特的纯金,并且都是可以取下来的”㉘。金光闪闪的雅典娜女神像,甚至比神庙本身更能体现出伯里克利时代雅典的骄傲、抱负和富裕。而雅典娜手掌上托着的胜利女神像的寓意同样清晰:雅典人在公元前490年的马拉松战役和公元前480年的萨拉米海战中,两度战胜波斯大军㉙。

图3 帕特农神庙平面结构图

据遗留下来的由神庙司库绘制、再刻到大理石上的铭文残片,我们还知悉了一些帕特农神庙内部存放物的清单㉚。公元前434—前433年,帕特农神庙即将竣工之际,神庙前门廊上就存放着113只银碗、3只银酒樽、3只银杯、1盏银灯;内殿东室的雅典娜神像周围有3个金碗、1座铸金的女雕像和1个银盆;内殿西室更像是一个拥挤不堪的库房,存有6把波斯人的匕首、10张来自米利都的睡椅、6个王座以及70多个盾牌等㉛。内殿西室自公元前5世纪末起,其实就是雅典专门存放城邦宝物的“国库”㉜。通过残留下来的铭文之粗略统计,公元前447—前432年间用于帕特农神庙的费用达700塔兰特,雅典娜女神雕像上的黄金和象牙估价1000塔兰特,未完工的卫城山门亦花费400塔兰特,包括奈基胜利女神庙在内的其他纪念碑则花费了约2700塔兰特㉝。无怪乎普鲁塔克称伯里克利的政敌们要借此指责他:“全体希腊人为了战争的需要而奉献的财富,都被我们肆意浪费在自己的城市,像一个爱慕虚荣的女人全身都打扮起来,用贵重的宝石、雕像和神殿来装饰,把全世界的金钱花光为止。”㉞

二、作为政治图像的帕特农神庙雕像

历史学家和艺术史家的研究方法各不相同,但基本都同意:造型艺术只要真实可靠,就能为研究往昔提供某种直接的洞察力。哈斯克尔在《艺术的伪证》一文中却犀利地指出,研究巨迹和杰作不一定会获得真正的历史洞察力。因为艺术遗迹常常具有欺骗性,甚至暗含危险的误导作用㉟。修昔底德对雅典和斯巴达所做的对比,就为我们提供了最早的“艺术的伪证”案例。这位古希腊的伟大史学家声称:“假如拉栖代梦人(即斯巴达人)的城市将来荒无人烟了,只有神庙和公共建筑的地基保留下来,随着时间的推移,后人很难相信这个地方曾经有过像它的名声那么显赫的势力……由于拉栖代梦的城市建筑设计不紧凑,也没有宏伟的神庙或公共纪念物,而只是若干希腊老式村落的组合,单从其外表上看,有些名不符实。反过来,如果雅典有同样遭遇的话,我想任何人从亲眼所见的外表来推测,都会认为这个城邦的势力两倍于它的实际情况。因此,我们既不应当无端地怀疑,也不应单凭城市的外表来推测它的真正实力。”㊱

那些保留至今的艺术杰作,往往以其“甜美和纯真的错觉”遮蔽了战争和帝国兴亡的苦难,难免具有一定的颠倒事实的迷惑性㊲。将帕特农神庙的雕像误读为雅典民主的图像表征,就是“艺术的伪证”具体而微的绝佳案例。在普鲁塔克看来,包括帕特农神庙在内的卫城上所有的建筑物“在完成的时候显得古意盎然,然而到今天看来,充满生命的青春气息……这种历久长新的气势使得外形不受时间的影响,好像构建的成分之中包含着永存的精神和不朽的活力”㊳。自从温克尔曼以“高贵的单纯与静穆的伟大”来概括希腊艺术杰作最重要的特征之后㊴,在近世观众的眼中,历经两千多年岁月洗礼而残存下来的帕特农神庙,更是兼具了柏克和康德所谓的崇高感和优美感。可事实上,在伯里克利时代,帕特农神庙上的雕像都被饰以艳丽的红、蓝、金等色,极尽奢华铺张之能事。这与现代人心目中所想象的纯白色帕特农神庙的古典完美形象大相径庭。

从图像学的角度分析,帕特农神庙的雕像其实是希波战争以来雅典取得的各场战役胜利的凯旋纪念碑。遍布帕特农神庙内外的浮雕装饰主题,意在向外邦人反复传递一种有关雅典往昔辉煌胜利的信息。神庙上一组组充满自信的图像,题材尽管有点老套,效果却颇为明显。和任何一座早期神庙相比,帕特农神庙可供观看的内容无疑更加丰富,对观看者的指引也更为周密。无论是神庙的布置规划,还是其内部的浮雕主题,都在鼓励观众以一种特定的顺序进行观看㊵。

图4 帕特农神庙南面排挡间饰XXVI 大英博物馆藏

图5 帕特农神庙南面排挡间饰XXX 大英博物馆藏

帕特农神庙外侧的排挡间饰由92块近似正方形的饰板组成,上面的高浮雕群像表现的都是神话中的战斗场面。东西两面山墙下面各有14块排挡间饰,分别表现了天神与想篡夺奥林匹亚山控制权的巨人间的战争,以及希腊人与阿玛宗女斗士间的斗争;南北两面各有32块两组排挡间饰,分别表现了传说中的希腊民族拉皮斯人和半人半马族的冲突,以及希腊人与特洛伊人的战斗㊶。显然,这些雕像是在以一种神话的方式讲述当时现实中发生的英雄事迹,“希腊人大战半人马”这场神话中的战役代表了现实中希腊与波斯间的战争(参见图4、5)。正如玛丽·比尔德犀利地指出的那样:“希腊人在世界上为自己定位的方法之一,就是将‘敌人’和‘他者’都视作‘非人’……对这些排挡间饰最好的一种诠释,便是将英勇战斗视为确保秩序的必然手段……我们不愿意生活在半人马的世界,我们希望生活在希腊的世界,雅典的世界。”㊷这些排挡间饰中希腊人与半人马战斗的形象,成为了两千多年来西方世界永恒的战斗象征。对雅典人而言,每个文明的城邦都需要战斗,理智的人们需要不断抗争野蛮的非理性。多次强调这些神话中的希腊的胜利,并通过各种不同的传说体系来重复表现这个主题,都说明了帕特农神庙是作为雅典人的胜利纪念碑而建立的。“波斯人的失败在这里通过公元前5世纪雅典人的影响最为广泛的文化格言表现了出来:即男人战胜女人,希腊人征服外国人,天神打败他们的敌人,文明胜过所有的恶行。”㊸

帕特农神庙的这些排挡间饰,也是雅典人关于希腊性和非希腊性认知的一种集中体现。神庙的建造者是在以一种微妙但确凿无疑的方式,向他们的希腊同胞渲染希腊人和东方人的总体对立,传说中曾和希腊人发生冲突的来自东方的民族都成了波斯人的同类㊹。北面那组排挡间饰更使荷马笔下原来和希腊人没有太大差别的特洛伊人,被看成波斯人的前身并被彻底地蛮族化了。“在波斯入侵之后的时期,特洛伊战争似乎为和波斯的搏斗提供了一个神话中的先例,其中希腊人战胜了强大的东方王国。像波斯人一样,特洛伊人也开始被冠以‘蛮族人’这个用于所有非希腊人的贬损称号。”㊺柏拉图在《理想国》中,曾借苏格拉底之口称希腊人和蛮族之间的“战争”属于正常范畴,而希腊人之间的“内讧”则是不正常的,因此,他要求对希腊内部的争斗加以限制,这样他们就可以齐心协力地对付非我族类的蛮族㊻。由此可见,在古希腊人看来,这四组排挡间饰的雕塑是对希波战争的某种隐喻,象征着希腊文明与野蛮之间永恒的道德上的斗争㊼。在某些当代学者眼中,帕特农神庙排挡间饰描绘的希腊人和人首马身怪物斗争的场景甚至是一种对种族间暴力的美化,它更易被法西斯主义而非民主的意识形态利用。

图6 帕特农神庙内殿中楣北侧浮雕 大英博物馆藏

图7 帕特农神庙内殿中楣南侧浮雕 大英博物馆藏

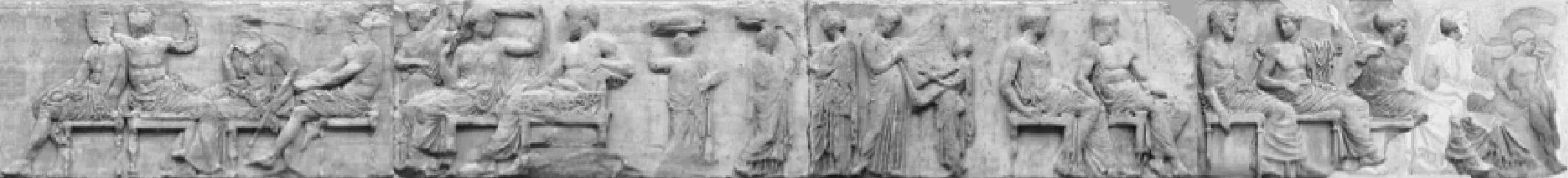

帕特农神庙内另一项极重要的装饰是神庙内殿中楣的浮雕。自18世纪末英国学者詹姆斯·斯图亚特和尼古拉斯·赫维特出版《雅典古物志》以来,这条浮雕带便被认为是呈现并定格了一场规模宏大的仪式,即雅典人民显荣其守护神雅典娜的全民游行㊽。泛雅典娜节的盛大庆典在雅典历的每年正月末举行,历时长达一周(公历7月21日至28日;7月28日是传说中的雅典娜生日,献百牛,最隆重)。它不但是雅典最重要的节日,也是古希腊最盛大的节日之一,包括游行、祭祀和竞技三大项活动㊾。据说,帕特农神庙就是在公元前432年夏季的大泛雅典娜节期间揭幕的㊿。泛雅典娜节游行不只是在颂扬城邦的保护神,也是在庆祝当时城邦的存在形式。与一般的从中心到边缘(城外圣地)的公共游行不同,泛雅典娜节游行是向心性的。它由雅典的十个监祭官组织,游行的路线是沿城邦的中轴线行进:从城市与郊外间的传统地点狄匹隆大门(Dipylon Gate)出发,穿过市政广场这个雅典的商业、文化与政治中心,顺着泛雅典娜大道走向作为城邦宗教中心的卫城[51]。在高级祭司的带领下,游行队伍由手捧祭品的加盟城邦代表团和大批盛装华服的民众组成,先在战神山、胜利女神庙和卫城山门等处进行献祭活动。之后只有具备雅典公民身份的游行者才能穿过山门进入卫城,他们穿越帕特农神庙后,最终在厄瑞克特翁神庙前的雅典娜祭坛停下[52]。

帕特农神庙内殿中楣的浮雕带就是对大泛雅典娜节游行和献祭场景的一种再现。它总长约160米,由115块大小不等的浮雕构成,其中包括了378位人与神的形象和以马匹为主的200多个动物形象。浮雕带中的游行队伍从神庙西端开始集合,骑士队伍在行进过程中沿着内殿北侧和南侧分为两路,在骑兵马车后面跟着献祭用的绵羊和母牛、怀抱水罐与酒壶的少女以及手持橄榄枝的男子们。这支浩浩荡荡的游行队伍在城邦治安官的带领下,最后行进到神殿东首12位神灵的座前,而这些奥林匹亚山的神灵正是希腊城邦政治联盟的投影和象征(参见图6、7、8)[53]。帕特农神庙中楣浮雕刻画的大泛雅典娜节游行具有显著的政治功能,旨在体现雅典人的团结[54]。而游行队伍中由骑兵和步兵组成的长队更是将美与权力糅合起来,可被视为雅典霸权和帝国的象征。有学者对中楣上的骑兵人数作了富有寓意的解读,认为其中可辨识出的192个骑兵恰好是在马拉松战役中牺牲的雅典人的总数[55]。在泛雅典娜节期间,除了游行和祭祀之外,还会在位于卫城南坡的狄奥尼索斯剧场和音乐厅举行许多戏剧与音乐的竞赛活动。公元前5世纪,这里上演了古希腊最伟大的戏剧家的杰作[56]。公元前472年,为纪念八年前希波战争中雅典的胜利,由伯里克利资助的现存唯一取材于史实而非神话的古希腊悲剧,即埃斯库罗斯的《波斯人》在狄奥尼索斯剧场上演[57]。

图8 帕特农神庙内殿中楣浮雕带东首12位奥林匹亚山神灵 大英博物馆藏

雅典卫城上除了帕特农神庙之外,还有多处值得关注的历史遗迹。我们从保桑尼阿斯的《希腊旅行指南》获悉,在公元前460年前后,菲狄亚斯在卫城山门后的广场正中塑造了一座高达9米的“冲锋陷阵的雅典娜”(Promachos)青铜雕像。她的头盔、盾牌和长矛均可唤起希腊人对马拉松战役的回忆,而雕像的建造资金则来自马拉松战役缴获的战利品[58]。公元前431年爆发的伯罗奔尼撒战争以及随之而来的瘟疫,使得卫城的建设一度中断。不过局势稍稳之后,卫城上的重建工程又恢复了。公元前421—前405年间,雅典人在帕特农神庙东北部原先被波斯人摧毁的旧雅典娜神庙的地基上,修建了祭祀雅典娜、波塞冬和传说中雅典第一位国王的厄瑞克特翁神庙[59]。公元前420年起,雅典人还在卫城山门右前侧兴建了胜利女神尼克(Nike)庙。其显而易见的位置,向所有来到卫城或从南面和西面仰望卫城的人传递着一个清晰的讯息:雅典战胜了波斯[60]。在胜利女神庙三面环绕的底墙上都刻有尼克的浮雕像。尼克女神是胜利的象征,但她在此处却是无翼的。据保桑尼阿斯称,“这样,她将永远呆在她现在所在的地方”[61]。胜利女神庙上的雕塑与帕特农神庙的雕塑主题是极其相似的:其东山墙的雕塑主题是巨人与天神间的搏斗,西山墙的主题是希腊人与阿玛宗女斗士间的斗争。胜利女神庙外侧的排挡间饰上同样刻有高浮雕群像,表现的也是神话与历史中的战斗场景:西北两组刻画了希腊人之间的战争,南面那组表现的很可能是马拉松战役,东面那组则描绘奥林匹亚众神集会的场景[62]。

合而观之,卫城上相继修建的帕特农神庙、厄瑞克特翁神庙和胜利女神庙都是为了纪念雅典的守护神雅典娜。只不过它们分别代表了女神的三个不同分身而已:帕特农神庙是为了纪念作为贞女的雅典娜,厄瑞克特翁神庙是为了奉祀作为城市守护神的雅典娜,而胜利女神庙则是为了颂扬作为胜利女神的雅典娜[63]。这三座鲜亮的大理石神庙与“冲锋陷阵的雅典娜”青铜雕像传递的胜利信息,在当时是不可能被误读的。在古希腊的视觉文化中,如此鲜明的信息是通过艺术有效地广为传播的[64]。由此可见,在卫城上兴建的以帕特农神庙为代表的建筑群不仅是艺术与智慧的胜利,同时也是雅典在政治上的胜利[65]。

三、民族主义与浪漫主义的合力建构

公元前431年(即伯罗奔尼撒战争爆发之年,帕特农神庙竣工后一年),伯里克利在《国殇演说辞》中毫不自谦地宣称:“我们的城邦是全希腊的学校……我们的强大势力并非没有证据,我们现有的那些巨大的纪念物(即卫城上的帕特农神庙等建筑物),不但在当代,而且后世也将对我们表示赞叹……我们勇敢无畏地冲入每一片海洋,攻入每一块陆地;我们在各地所造成的不幸,或所布施的恩德,都为后世留下了不朽的纪念。这就是雅典。”[66]值得注意的是,在这位雅典最伟大的政治家自豪的宣言中,关于艺术,除了体现在帝国纪念建筑上的之外,其他只字未提。伯里克利并未为民主政治做任何辩护,让他自豪的是帝国主义[67]。对于绝大多数公元前5世纪的非雅典人而言,帕特农神庙并非当时希腊文明光辉的纪念碑,而是雅典人对那些隶属城邦的一种羞辱性的提醒。一旦雅典帝国分崩离析,帕特农神庙的辉煌岁月就难以为继了。

在后伯里克利时代,帕特农神庙作为古代神庙被继续使用了近千年。从亚历山大大帝时代起,一批批非雅典人接连接管了雅典卫城,试图让自己成为古典时代雅典遗产的合法继承人。罗马帝国初期,在帕特农神庙正前方兴建了崇拜罗马女神与奥古斯都的圣所。在帕特农神庙正面的间饰里,则刻有一段题献给暴君尼禄的铭文[68]。基督教兴起之后,在拜占庭帝国统治雅典的八百年中,帕特农神庙被基督徒改造成东正教的教堂,雅典娜女神的神庙让位于圣母玛利亚的圣殿[69]。1204年十字军第四次洗劫东罗马帝国后的两个半世纪里,雅典的控制权在法兰克人、加泰罗尼亚人和佛罗伦萨人手中轮番转移,东正教教堂“帕特农”又被改建成拉丁风格的天主教堂[70]。15世纪中叶奥斯曼帝国占领雅典后,作为教堂的帕特农神庙又一次变为清真寺,拜占庭时代兴建的教堂钟楼也被改建为伊斯兰教的宣礼塔,这是东方的奥斯曼帝国战胜西方的东罗马帝国最明显的视觉象征[71]。

作为异教圣殿的帕特农神庙在经历了几次大的嬗变之后,在1687年遭遇了最严重的浩劫,威尼斯军队围攻雅典卫城的一场战役对它造成了毁灭性的破坏[72]。到18世纪末,饱经战乱之苦的卫城已成为日薄西山的奥斯曼帝国治下的雅典城的一堆废墟。19世纪初,帕特农神庙排挡间饰连同山墙雕塑中最重要的部分,被埃尔金窃取后卖给了大英博物馆。当拜伦游历雅典之时,帕特农神庙已面目全非,以至于他在《恰尔德·哈洛尔德游记》(1812)中如此哀叹道:“智慧女神!这儿还有你的神殿,虽然经过战争,经过烈火,似水流年断送了祭祀你的香烟。但比刀兵、火灾和流光匆匆,暴君和他的爪牙就见得更凶……高贵的雅典娜呵!呜呼,你的豪杰和圣贤,都在哪里?全都逝去了;唯有从往事的烟雾,还能看到他们的影子,暗淡而迷离。”[73]

图9 皮埃尔—古斯塔夫·乔利·德·洛特比尼埃(Pierre-Gustave Joly de Lotbinière)所摄最早的帕特农神庙照片1839年 保罗·盖蒂博物馆藏

图10 佩特罗斯·莫拉特斯(Petros Moraites) 所摄帕特农神庙照片 1870 年 保罗·盖蒂博物馆藏

图11 德米特里斯·康斯坦丁(Demetrios Constantin)所摄雅典卫城照片 1870 年保罗·盖蒂博物馆藏

19世纪30年代,希腊独立建国之后,帕特农神庙的命运发生了戏剧性的逆转。它不但成为现代希腊人文化认同和历史认同的重要象征,也成为现代希腊这个欧洲列强出于怀古之情而制造出来的新国家的护身符[74]。1837年希腊独立后,官方创办的首份《考古》杂志的开篇辞中宣称:“在希腊最荣誉的时代,是自由创造了这批精美绝伦的艺术品,它们的遗迹今天散落在我们的国土上;是外国的专制主义者毁坏了它们,如今自由复得,是时候恢复它们昔日的荣光了。”[75]19世纪中叶,雅典卫城上所有拜占庭帝国和奥斯曼帝国时代的遗迹均被清理殆尽,近代的欧洲人力图将帕特农神庙还原成伯里克利时代的样貌(参见图9、10、11)。为了保存和展示卫城上发掘出来的希腊古典时代的文物,1863—1874年间,在帕特农神庙西南侧修建了第一座卫城博物馆。1890年,负责卫城考古的主管自豪地宣布:“希腊把一个彻底清除了各种粗鄙点缀的雅典卫城交还给了文明世界;把一座崇高的历史丰碑还给了希腊的天才们。”[76]

19世纪对帕特农神庙和卫城的“修复”,貌似是以现代考古学为依据的,其实却是民族主义与浪漫主义合力的结果。正如大英博物馆前馆长尼尔·麦格雷戈所言,帕特农神庙“不只是一个古老城市的自我认知,也是新的现代国家的象征。近代欧洲史的一个关键点是,许多国家都希望通过历史上的某一特定时期,定义并加强现代的国家认同”[77]。由全欧洲支持希腊民族解放运动的人士鼎力相助而复建起来的现代希腊,比起古典时代原初的希腊,无疑更具有“希腊性”。雅典卫城上“修旧如旧”的帕特农神庙,其实是对于历史的某种一厢情愿的想象。现代希腊人建构出一种以帕特农神庙为中心团结起来的民主与自由的希腊城邦联盟形象。帕特农神庙以其庄严伟岸的样貌遮蔽了雅典以外的其他城邦的记忆,常常让人只记得公元前5世纪而忘记了其他时期,只忆起民主政体而遗忘了希腊世界中存在过的其他诸种政治制度(帝国、寡头政治、暴君制、开明的专制君主制、与世袭军事精英结合的君主制政体等)[78]。古代希腊被理所当然地设想为“全世界民主政治的最早祖先,一种受人欢迎的政治制度的统一起源,即使我们在什么是‘民主’的真正涵义、或者谁的诠释最佳的问题上,意见并不一致”[79]。

在重塑希腊民族的过程中,现代希腊人相信,自己作为一个伟大的古典文明的继承者,只是在曾经的蛮族统治下受到奴役而有些贬损,注定要在净化自己之后在整个东方传播文明。现代希腊人的这种自信,一方面源于西方自由主义者对现代希腊立国精神的奉承,另一方面则深植于一个自认为被选中的民族内心的义务感[80]。在1946年至1949年的希腊内战期间,执政的右翼希腊政府曾在阿提卡的无人荒岛马克罗尼索斯岛(Makronisos)上修建了一个集中营,对持不同政见的异议分子施行思想改造。集中营里一项颇值得深思的劳改项目,就是让这批政治犯在小岛上建造一个帕特农神庙的小型复制品。在当时的希腊政府看来,通过这种模拟的方式来重建伯里克利时代的大型工程,有助于加强思想犯对民主信仰和自由理念的传承[81]。

冷战期间,作为西方阵营桥头堡的希腊更是和西欧国家积极合作,以促成一种趋向于选定的古典希腊形象的记忆经验。其中最典型的案例,就是自1959年起由希腊政府和法国企业联合在雅典卫城上演的灯光秀。这种在雅典旅游季夜晚的卫城上演的灯光秀,借助最新的声光技术演绎希波战争后雅典重建帕特农神庙的故事,以此来颂扬伯里克利治下的民主政治的“黄金年代”[82]。1959年5月29日,时任法国文化部长的安德烈·马尔罗参加了卫城上的声光秀首演仪式,并特地做了一场名为“希腊礼赞”的开幕演讲:“希腊的夜又一次揭去我们头上满天星座的面纱,这些星座……伯里克利在帕提侬神庙的工地停止喧闹时曾经仰望过……然而这是第一次,透过千载悠悠的黑夜,西方的象征浮现了出来……雅典人民啊,在你摆脱了大地上的黑夜的精神面前,欢呼那个自从升起于此地便萦绕于人类记忆而不曾被忘却的声音吧:‘尽管世间万物终有尽时,未来的世纪啊,当你们谈及我们的时候,你们可以说我们建造了最著名、最幸福的城邦。’”[83]结合当时欧洲的政治环境来看,这显然是一场典型的冷战政治盛会,一场将雅典视为自由民主政治桥头堡、以对抗“铁幕”另一端的政治秀[84]。正是通过这种刻意营造的卫城灯光秀和所谓“修旧如旧”的帕特农神庙,现代雅典这座原本默默无闻的小都城被赋予了文明世界象征的桂冠。它还向全世界奉献了文明史上第一次宏伟壮观、时常被认为是不可超越的大戏。类似“民主诞生地”“民主典范”等赞美之词不绝于耳,雅典俨然成了一座一切始发的城市,成为被全力效仿的理想典范[85]。颇为反讽的是,近代建国后的历届希腊政府其实离英美“标准版”的自由民主政权尚很遥远。在20世纪,希腊甚至几度沦于军事独裁统治之下。

图12 新雅典卫城博物馆的帕特农神庙展厅

到了21世纪初,借雅典成功举办奥运会(2004)和兴建新的卫城博物馆(2009年落成,图12)之机[86],希腊再次向全世界传递了其作为西方文明发源地和现代传承者的强烈信号。由欧盟鼎力资助、仍在雅典卫城进行的旷日持久的大规模维修计划,是西方人将帕特农神庙视为所有欧洲人共同历史遗产的证明[87]。近年来,希腊政府和世界范围内的亲希腊人士多次呼吁大英博物馆归还埃尔金大理石。对于很多西方文化人士而言,帕特农神庙的雕像被从卫城上窃走不还,是一种让人无法释怀的、对西方文明根脉的巨大伤害。“正如自由女神像被毁,会削弱第一批美国移民间的纽带,推倒耶路撒冷的哭墙将给犹太人的精神世界带来重大的创伤,埃尔金运走帕特农神庙上的大理石雕无疑是对希腊最伟大艺术的阉割。摧毁希腊人信奉的神力,他们最崇高的人文主义希冀的化身以及他们存在的维度,埃尔金残忍且无可挽回地损害了希腊的民族创生中不可分割的部分。”[88]希腊和欧洲其他国家的文化人士希望通过收回被窃取的帕特农神庙雕像,来展示他们修复作为西方文明象征的帕特农神庙完整形象之决心。

结 语

直至18世纪末,雅典尚处于奥斯曼帝国的统治之下,以温克尔曼、吉本、歌德等为代表的近代欧洲文人的“壮旅”,基本上都止于罗马。近代希腊立国后,在拜伦、雪莱等浪漫主义诗人和亲希腊主义思潮的感染下,位于雅典卫城之巅的帕特农神庙逐渐成为西方文明朝圣之旅的目的地。法国作家勒南在游历雅典之际所写的名文《在雅典卫城上的祈祷》(1865)中,将帕特农神庙视为西方文明的最高象征,他还将之与“蛮族化”的东方做对照:“当我看见雅典卫城时……我觉得整个世界一下子变得野蛮。东方以其排场、炫耀、欺骗令我不快。”在勒南眼中,与伯里克利时代“理解是什么造就了雅典卫城山门的美和帕提侬神庙雕刻的超绝”的雅典人相比,“罗马人不过是些粗鲁的武夫……克尔特人、德意志人、斯拉夫人都是有责任心然而却艰难地文明化的斯基泰人的一支……中世纪既乏才情又无风度”[89]。勒南强调对帕特农神庙的膜拜,就是对西方古典文明所推崇的理性精神的礼赞。在西方人文主义者看来,帕特农神庙虽已残破不堪,但其精妙的对称与构造、比例的和谐与统一,不仅是古典艺术的伟大见证,更是古希腊科学精神的最佳体现[90]。

约半个世纪后,首位环游世界并对中西文明做出较系统比较的中国思想家康有为造访了雅典卫城。他在《希腊游记》(1908)中同样盛赞帕特农神庙的宏伟精美:“登冈顾盼,古堂遗庙,败堵危墙,壮丽遗模,林立可指,郁郁多在,历世多祀,垂二千余年。金石不刊,巍峨犹昔,尚想其制作之伟盛,政俗之风流……扒地嫩庙(即帕特农神庙),堂皇宏壮……盖雅典之最瑰构矣。”[91]雅典卫城上的西方最早的民主政治遗址,更是令他感叹不已:“议院亦在此冈麓,今会坏矣……而基址完好,盖大地民权国会之先师,最为可珍,亦以此为基者也……民权、国会,公理也,义之至也,势所必行也,但待其时耳。今乃其时,于是希腊之政法,遂为法于天下。”[92]在康有为这位近代中国变法运动的先驱看来,帕特农神庙是西方文明肇兴的象征,伯里克利时代首倡的民主政治则是世界发展的大势所趋。

康有为曾在帕特农神庙的遗址“慕仰徘徊,摩娑感慨于不尽”[93],而在20世纪拜访帕特农神庙的众多名人里,与他有同样感受的大有人在。从弗洛伊德、萧伯纳、弗吉尼亚·伍尔夫等文人学者到丘吉尔、比尔·克林顿等政治领袖,西方现代史上的重量级人物接连到雅典卫城朝圣。当他们面对作为西方文明象征的帕特农神庙的断壁残垣之时,几乎无不为之动容,为其唏嘘感叹,甚至失声痛哭[94]。对于那些不远万里来到雅典的旅行者,登临卫城一睹帕特农神庙的真迹,已然成了他们西方文明之旅的必修课程。而通过电视、互联网等大众传媒的传播,作为西方古典文明至高象征的帕特农神庙的形象已经传遍寰宇。

图13 18世纪下半叶的帕特农神庙(James Stuart & Nicholas Revett, The Antiquities of Athens,London: John Nichols,1787)

然而,这种过滤后简化版的帕特农神庙形象,其实是近现代西方人一种非历史的人为建构,是象牙塔内的古典学者和旅游宣传合力虚构出来的。从希波战争到罗马征服雅典,从拜占庭帝国的兴起到奥斯曼帝国的衰落,从近代希腊建国直至东西方冷战,希腊一直处于东西方文明的冲突与交会之中。作为雅典地标的帕特农神庙的形象,从历史演变的视角来看,也是多重且多变的。在不同的时代里,占主导地位的宗教和意识形态都在雅典卫城上留下了形态各异的烙印(参见图13)。赛义德在《东方学》新版序言中所做的告诫,对于理解帕特农神庙的多重形象极有助益:“与制造出的文明冲突相比,我们更需要关注彼此重叠和借鉴的文化间的渐进合作,更需要以比任何简化的或不真实的理解形式有趣得多的方式一起生活。为了那种更全面的理解,我们需要时间,需要耐下心来质疑。”[95]

① 转引自樊尚·阿祖莱:《伯里克利:伟人考验下的雅典民主》,方颂华译,上海三联书店2015年版,第252—253页。

② 伏尔泰:《路易十四时代》,吴模信、沈怀洁、梁守锵译,商务印书馆1982年版,第1页。

③ 详见温克尔曼:《希腊人的艺术》,邵大箴译,广西师范大学出版社2001年版,第107—111页。

④ 参见赫尔德:《论希腊艺术》,朱光潜译,刘小枫选编《德语诗学文选》上,华东师范大学出版社2006年版,第64—71页。

⑤ 黑格尔:《哲学史讲演录》第一卷,贺麟、王太庆译,商务印书馆1983年版,第157—158页。在美学讲演录中,黑格尔更是进一步强调:“希腊人生活在自觉的主体自由和伦理实体的这两领域的恰到好处的中间地带。他们一方面不像东方人那样固执一种不自由的统一,结果产生了宗教和政治的专制,使主体淹没在一种普遍实体或其中某一方面之下……另一方面希腊人也还没有走到主体沉浸于自我……”参见黑格尔:《美学》第二卷,朱光潜译,商务印书馆2012年版,第169页。

⑥ 贡布里希:《艺术的故事》,范景中译,广西美术出版社2008年版,第82页。

⑦ http://whc.unesco.org/en/list/404.

⑧ 对于“那一时期的道德与政治究竟怎样促成了文学与艺术前所未有的飞跃,为何这一迅猛的飞跃又如此之快地横遭阻挠终至衰退下去”,他认为仍然是众说纷纭、莫衷一是。参见《雪莱散文》,徐文惠、杨熙龄译,人民文学出版社2008年版,第31页。

⑨ Wilhelm Dörpfeld,“Parthenon I, II und III”, American Journal of Archaeology, Vol.39, No.4 (Oct.-Dec., 1935):497-507.

⑩ 希罗多德:《历史》,徐松岩译注,中信出版社2013年版,第571页。

⑪ 这可能是由于雅典及其盟友在希波战争后颁布的《普拉提亚誓约》中曾发誓:“对于那些被蛮族烧毁和破坏的圣地,我不会重建,我让它们保存下来,作为蛮族不敬神行为的纪念碑,以警示那些后来的人。”转引自保罗·卡特里奇:《剑桥插图古希腊史》,郭小凌、张俊、叶梅斌、郭强译,山东画报出版社2005年版,第255页。

⑫ 这些碎片是考古学家在1885—1891年间清理卫城时发掘出来的,这一发现照亮了希腊古风时期的艺术,并向世人揭示了卫城上前帕特农神庙时代就已存在的艺术品。See Harold N.Fowler,“The Temple on the Acropolis Burnt by the Persians”, The American Journal of Archaeology and of the History of the Fine Arts, Vol.8, No.1 (Jan.-Mar., 1893): 1-17.

⑬ Christopher Ratté,“Recreating the Parthenon”, The Classical World, Vol.97, No.1 (Autumn 2003): 41-55.有学者还将波斯人摧毁雅典卫城与“911事件”中基地组织袭击纽约世贸大厦相提并论。Cf.Joan Connelly,“The Athenian Response to Terror: For the Comfort of the Long View, Look to the Acropolis from Which the Parthenon Rose”, Wall Street Journal, (Feb.19, 2002): 22; Joan Connelly, “The Greek Connection: New York Can Look to Ancient Athens, Which Rebuilt from Its Ashes”, New York Daily News, (May 26, 2002): 45.

⑭ 阿尔弗雷德·E.齐默恩:《希腊共和国:公元前5世纪雅典的政治和经济》,龚萍、傅洁莹、阚怀未译,格致出版社、上海人民出版社2011年版,第150页。Cf.Lisa Kallet,“Wealth, Power, and Prestige: Classical Athens at Home and Abroad”, in Jenifer Neils (ed.), The Parthenon: From Antiquity to the Present, Cambridge: Cambridge University Press, 2005, pp.35-65.

⑮ 亚里士多德:《雅典政制》,冯金朋译,吉林出版集团有限责任公司2013年版,第102—103页。

⑯ Cf.Margaret M.Miles,“The Lapis Primus and the Older Parthenon”, Hesperia: The Journal of the American School of Classical Studies at Athens, Vol.80, No.4 (Sep.-Dec., 2011): 657-675.

⑰ “The First Tribute Quota List of 454/3 BC”, in Translated Documents of Greece & Rome, Vol.1, trans.and ed.Charles W.Fornara, Cambridge: Cambridge University Press, 1983, pp.83-84.

⑱ 参见J.K.戴维斯:《民主政治与古典希腊》,黄洋、宋可即译,上海人民出版社2010年版,第67—68页。

⑲ 张强、张楠译注:《希腊拉丁历史铭文举要》,商务印书馆2016年版,第84页。

⑳ See “Building Accounts of the Parthenon”,in Translated Documents of Greece &Rome, Vol.1,pp.136-138.William B.Dinsmoor, “Attic Building Accounts I.The Parthenon”, American Journal of Archaeology, Vol.17, No.1 (Jan.-Mar., 1913): 53-80.

㉑㉞㊳ 普鲁塔克:《希腊罗马名人传》第1册,席代岳译,吉林出版集团有限责任公司2011年版,第295页,第296页,第297页。

㉒㉓ 玛丽·比尔德:《帕台农神庙》,马红旗译,商务印书馆2008年版,第42页,第47页。

㉔ 详见维特鲁威:《建筑十书》,I.D.罗兰英译,T.N.豪评注,陈平中译,北京大学出版社2012年版,第90—94页。

㉕ 普林尼:《自然史》,李铁匠译,上海三联书店2018年版,第337页。

㉖ See Pausanias, Guide to Greece 1: Central Greece, trans.Peter Levi, London: Penguin Books, 1979, pp.69-70 .

㉗ Cf.“Accounts of Pheidias’s Gold-and-Ivory Statue of Athena”, in Translated Documents of Greece & Rome, Vol.1,pp.114-115.

㉘ 修昔底德:《伯罗奔尼撒战争史》,徐松岩译注,上海人民出版社2012年版,第137页。参见《希腊罗马名人传》第1册,第315页。

㉙ 据保桑尼阿斯的记载,卫城上亦曾立有伯里克利及其父詹第帕斯(Xanthippus)的大理石雕像。See Pausanias,Guide to Greece 1: Central Greece, p.70.

㉚ 详见张朵朵:《帕特农神庙账目铭文文献翻译与研究(434-404BC)》,硕士学位论文,东北师范大学历史文化学院,2019年。

㉛ 玛丽·比尔德:《帕台农神庙》,第122—123页。门廊和内殿东室内的存放物之清单,详见Diane Harris,The Treasures of the Parthenon and Erechtheion, Oxford: Clarendon Press, 1996, pp.64-103;Kenneth Lapatin,“The Statue of Athena and Other Treasures in the Parthenon”, in The Parthenon: From Antiquity to the Present, pp.261-291。

㉜ 内殿西室内存放物之清单,详见Diane Harris, The Treasures of the Parthenon and Erechtheion, pp.104-200。

㉝ 阿尔弗雷德·E.齐默恩:《希腊共和国:公元前5世纪雅典的政治和经济》,第346页。See William Bell Dinsmoor,“Attic Building Accounts II.The Erechtheum”, American Journal of Archaeology, Vol.17, No.2 (Apr.-Jun., 1913):242-265.William Bell Dinsmoor,“Attic Building Accounts III.The Propylaea”, American Journal of Archaeology,Vol.17, No.3 (Jul.-Sep., 1913): 371-398.

㉟㊲ 弗朗西斯·哈斯克尔:《历史及其图像:艺术及对往昔的阐释》,孔令伟译,商务印书馆2018年版,第455页,第456—457页。

㊱[66] 修昔底德:《伯罗奔尼撒战争史》,第41—42页,第153页。

㊴ 约翰·亚奥希姆·温克尔曼:《希腊美术模仿论》,潘襎译、笺注,(台湾)典藏艺术家庭股份有限公司2006年版,第124页。

㊵ 罗宾·奥斯本:《古风与古典时期的希腊艺术》,胡晓岚译,上海人民出版社2015年版,第217页。

㊶ See Marina Yeroulanou, “Metopes and Architecture: The Hephaisteion and the Parthenon”, The Annual of the British School at Athens, Vol.93 (1998): 409-422.Katherine Schwab,“Celebrations of Victory: the Metopes of the Parthenon”, in The Parthenon: From Antiquity to the Present, pp.159-197.

㊷ 转引自尼尔·麦格雷戈:《大英博物馆世界简史》,余燕译,新星出版社2014年版,第168页。

㊸ 玛丽·比尔德:《帕台农神庙》,第141页。公元前5世纪的希腊古瓮上同样有许多描绘希腊人和阿玛宗女斗士及半人半马族间斗争的场景。See Joan R.Mertens, How to Read Greek Vases, New Haven: Yale University Press, 2010, pp.124-129.

㊹ 参见黄洋:《古代希腊罗马文明的“东方”想象》,《历史研究》2006年第1期。

㊺ Andrew Erskine, Troy between Greece and Rome: Local Tradition and Imperial Power, Oxford: Oxford University Press,2001, p.70.转引自《古代希腊罗马文明的“东方”想象》。

㊻ 柏拉图:《理想国》,王扬译注,华夏出版社2012年版,第196—198页。参见西德博特姆:《古代战争与西方战争文化》,晏绍祥译,外语教学与研究出版社2007年版,第223页。

㊼ J.C.斯托巴特:《光荣属于希腊》,史国荣译,上海三联书店2011年版,第188—189页。参见戴维·格雷斯:《西方的敌与我:从柏拉图到北约》,黄素华、梅子满译,上海人民出版社2013年版,第45—84页。

㊽ James Stuart and Nicholas Revett, The Antiquities of Athens, Vol.2, London: John Nichols, 1787, pp.12-14.

㊾ 泛雅典娜节(Panathenaia)本义为“全雅典人的节日”,节日中的竞技活动是庇西特拉图于公元前566年据奥林匹亚赛会设立的,包括拳击、摔跤、五项全能、十项全能及战车比赛,后又增加了诗歌和音乐比赛。大泛雅典娜节每四年举行一次,其余三年的泛雅典娜节称为小泛雅典娜节(公历7月27日至28日)。详见《雅典政制》,第144页。

㊿ 大泛雅典娜节每日的具体活动,详见Joan Breton Connelly, The Parthenon Enigma, New York: Alfred A.Knopf,2014, pp.247-293.

[51] 详见戈尔德希尔、奥斯本编:《表演文化与雅典民主政制》,李向利、熊宸等译,华夏出版社2014年版,第384—388页。

[52] 参见丹纳:《艺术哲学》,傅雷译,人民文学出版社1983年版,第328—333页。

[53] See Blaise Nagy,“Athenian Officials on the Parthenon Frieze”, American Journal of Archaeology, Vol.96, No.1 (Jan.,1992): 55-69; John Boardman,“The Parthenon Frieze, A Closer Look”, Revue Archéologique, Nouvelle Série,Fasc.2(1999): 305-330.亦有学者对此种诠释持不同看法,参见Joan B.Connelly,“Parthenon and Parthenoi: A Mythological Interpretation of the Parthenon Frieze”, American Journal of Archaeology, Vol.100, No.1 (Jan., 1996):53-80。

[54] 详见简·艾伦·哈里森:《古代艺术与仪式》,刘宗迪译,生活·读书·新知三联书店2008年版,第112—115页。

[55] Cf.Jenifer Neils,“‘With Noblest Images on All Sides’: The Ionic Frieze of the Parthenon”, in The Parthenon:From Antiquity to the Present, pp.199-223.

[56][62] Jeffrey M.Hurwit, The Acropolis in the Age of Pericles, Cambridge: Cambridge University Press, 2004, pp.214-219, pp.181-188.

[57] 详见《古希腊悲剧喜剧全集》第1册,张竹明、王焕生译,译林出版社2007年版,第71—138页。

[58] Pausanias, Guide to Greece 1: Central Greece, pp.79-80.Cf.Birte Lundgreen, “A Methodological Enquiry: The Great Bronze Athena by Pheidias”, The Journal of Hellenic Studies, Vol.117 (1997): 190-197.

[59] Pausanias, Guide to Greece 1: Central Greece, pp.74-76.Jeffrey M.Hurwit, The Acropolis in the Age of Pericles, pp.164-180.

[60] Peter Schultz,“The Akroteria of the Temple of Athena Nike”, Hesperia: The Journal of the American School of Classical Studies at Athens, Vol.70, No.1 (Jan.-Mar., 2001): 1-47.

[61] Pausanias, Guide to Greece 1: Central Greece, p.62.

[63] 珍妮弗·尼尔斯:《在大英博物馆读古希腊》,朱敏琦译,上海交通大学出版社2013年版,第94—95页。

[64] 保罗·卡特里奇:《剑桥插图古希腊史》,第260—261页。

[65] Samantha L.Martin-Mcauliffe & John K.Papadopoulos,“Framing Victory: Salamis, the Athenian Acropolis, and the Agora”, Journal of the Society of Architectural Historians, Vol.71, No.3 (September, 2012): 332-361.

[67] 威廉·弗格森:《希腊帝国主义》,晏绍祥译,上海三联书店2005年版,第26页。

[68] See Kevin K.Carroll, The Parthenon Inscription, Durham: Duke University Press, 1982.

[69] See Anthony Kaldellis, The Christian Parthenon: Classicism and Pilgrimage in Byzantine Athens, Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

[70][84][94] 参见玛丽·比尔德:《帕台农神庙》,第64—66页,第115—116页,第1—3、8—12页。

[71] Cf.Robert Ousterhout,“‘Bestride the Very Peak of Heaven’: The Parthenon after Antiquity”, in The Parthenon:From Antiquity to the Present, pp.293-329.

[72] T.E.蒙森:《中世纪和文艺复兴研究》,陈志坚等译,上海三联书店2018年版,第39—60页。

[73] 拜伦:《恰尔德·哈洛尔德游记》,杨熙龄译,新文艺出版社1956年版,第55—56页。

[74] 在近代民族主义思潮的推动下,帕特农神庙在19世纪还引来了一批仿作,其中最著名的是巴伐利亚的路德维希一世在1830—1842年间兴建的彰显德意志民族精神的瓦尔哈拉神殿。

[75] Yannis Hamilakis, The Nation and Its Ruins: Antiquity, Archaeology, and National Imagination in Greece, Oxford:Oxford University Press, 2007, pp.61-62.

[76] 转引自玛丽·比尔德:《帕台农神庙》,第101—102页。

[77] 尼尔·麦格雷戈:《大英博物馆世界简史》,第170页。

[78] 威廉·圣克莱尔:《对帕台农神庙的帝国主义掠夺》,约翰·亨利·梅里曼编:《帝国主义、艺术与文物返还》,国家文物局博物馆与社会文物司(科技司)译,译林出版社2011年版,第74页。

[79] 玛丽·比尔德、约翰·汉德森:《当代艺术入门:古典学》,董乐山译,辽宁教育出版社1998年版,第12页。

[80] 约翰·科里奥普罗斯、萨诺斯·维莱米斯:《希腊的现代进程——1821年至今》,郭云艳译,上海人民出版社2008年版,第249—250页。

[81] See Yannis Hamilakis, “‘The Other Parthenon’: Antiquity and National Memory at Makronisos”, Journal of Modern Greek Studies, Vol.20, No.2 (October, 2002): 307-338.

[82] See Elizabeth Marlowe,“Cold War Illuminations of the Classical Past:‘The Sound and Light Show’on the Athenian Acropolis”, Art History, Vol.24, No.4 (September, 2001): 578-597.

[83] 安德烈·马尔罗:《希腊礼赞》,古尔蒙等:《海之美:法国作家随笔集》,郭宏安译,广西师范大学出版社2002年版,第170—171页。

[85] 参见娜希亚·雅克瓦基:《欧洲由希腊走来:欧洲自我意识的转折点,17至18世纪》,刘瑞洪译,花城出版社2012年版,第350—351页。

[86] 俄希·菲利坡普鲁:《雅典卫城博物馆:语境的冲突与复杂的理念》,魏兰译,《国际博物馆》2018年第2期。

[87] 参见http://www.ysma.gr/en/;瓦西利基·艾莱夫特里乌、迪奥尼西娅·马夫罗马蒂:《雅典卫城修复工程——兼论几何信息实录的先进技术》,陈曦译,《建筑遗产》2016年第2期。

[88] 詹姆斯·库诺编:《谁的文化?——博物馆的承诺以及关于文物的论争》,巢巍等译,中国青年出版社2014年版,第156页。

[89] 勒南:《在雅典卫城上的祈祷》,《海之美:法国作家随笔集》,第67页。

[90] Geoff Lehman & Michael Weinman, The Parthenon and Liberal Education, Albany: State University of New York Press, 2018, pp.xiii-xxxiii.

[91][92][93] 《康有为西班牙等国游记》,岳麓书社2016年版,第254—255页,第255—256页,第254页。

[95] Edward W.Said, Orientalism, London: Penguin Books, 2003, p.xxii.