文化传承视域下古文字教学中文物资料的运用

苏瑞琴

摘 要: 识读古文字是学习古代汉语的重要基础,由于时代差距,当代学生往往难以理解古文字的原始构形理据,影响古代汉语学习效果。充分利用存世文物,可以有效解释记录名物类词语古文字的构形理据,更好地理解词义、阅读文献,达到传承文化的目的。

关键词: 文化传承 古文字教學 文物资料

习近平于哲学社会科学工作座谈会的讲话中指出:“要重视发展具有重要文化价值和传承意义的‘绝学‘冷门学科……有一些学科事关文化传承的问题,如甲骨文等古文字研究等,要重视这些学科,确保有人做、有传承。”如何进一步传承和发展具有重要文化价值的古文字?除专家学者重视古文字考释研究深入发展古文字学之外,古代汉语课程中古文字教学也具有重要意义。

汉语言文学专业、小学语文教育等专业必修的基础课之一是古代汉语,兼具语言课、工具课两种性质。初步培养学生独立阅读古代文献的能力,是古代汉语工具课性质的教学目标;系统掌握文字、词汇等方面的知识,是古代汉语语言课性质的教学目标。古文字记录上古汉语,“研究古代汉语,尤其是上古汉语,必须利用古文字资料”[1](58)。

汉字具备文字记录语言符号的一般属性,更具有鲜明的文化属性。现代汉字教学一般强调工具性,对字形、字音、字义等汉字属性做出充分必要的解释,使学习者对汉字的各种属性有认知进而会运用;对汉字具备的文化性不够重视,视情况而作阐释。与现代汉字的教学流程相比,古文字文化性的教学先于工具性教学,因为解释古文字构形的“所以然”,才能“知其然”,在阐释字源这一文化性的基础上才能更好地运用古文字。

一、古文字教学是古代汉语课堂文化传承的重要途径

(一)古文字教学通过揭示语言文字本体的文化特性传承文化。

揭示古文字形体与所记录词汇本义之间的联系,从字源角度揭示古文字的构形理据,既是古文字教学传承语言文字本体文化的内容之一,又是古代汉语课程古文字教学目标之一。汉语汉字是中华文化的载体,汉字的初始阶段形态古文字阶段有清晰的表意特点。古文字依据当时语言中的词汇意义构形,其形体形态集中反映了汉字创造时的生活环境、社会文化、思维特征等,具有反映史事现象的功能。

古汉语古文字教学的另一目标是在揭示古文字形体与所记录词汇本义之间联系的基础上,教会学生能够分析古文字形体记录的词语本义,理清词义系统之间的联系。王宁先生强调:“汉语词汇意义的证实和意义的分解必须依赖汉字构造的分析。”[2](351-352)古文字形体作为汉字的早期形体,记录了大量词语的本义,是学习汉语词汇的基础。本义是词义引申的源头,而且本义一般形象具体,决定词义引申的方向。掌握古文字形体所记录的本义,才能以本义为纲,提纲挈领掌握词义系统,深刻理解古今词义的差异。

(二)古文字教学可以通过文字的工具性提高古文献阅读能力,传承文献记录文化。

古汉语课程的又一教学目标是培养和提高学生阅读古文献的能力。阅读古代文献的最大障碍是词汇。较音韵、语法而言,词汇发展速度最快,表现为古语词的消亡、新词语的产生及古今词义的演变等方面,尤其是古今词义的演变容易导致文献的误读。文字是词汇的载体,古文字形体较好地保存了词的本义、古义,理解掌握词汇应吸收利用文字学相关知识和研究成果,在此基础上掌握词义系统会事半功倍。通过古文字教学,可以提高古代汉语词汇教学效率,提高学生的古文献阅读能力,传承古代文化。

二、古代汉语课程古文字教学中存在的问题

古文字教学是古代汉语课程的重要内容,也是文化传承的重要途径。随着时代的发展和社会的变化,古文字教学实践中存在以下问题:

(一)学生难以理解古文字原始构形理据。

汉字是表意文字,形体与意义密切相关;古文字尤其是甲骨文图画意味浓厚,象形程度高。甲骨文作为目前最早的文字体系,“构意中蕴含着先民的智慧和思维,构形上具有图画性、直观性的特点,对现代汉字的构形来说有很大的示源性”[3](95-98)。虽然古文字如此象形直观,但具体教学过程很多古文字学生难以突破时空局限,无法理解形体与意义之间的联系。易于辨认的古文字记录的是古今汉语一直沿用的基本词汇,反映人类最基本的生活需求的汉字,如山、水、手、口等古文字。不易于辨认的是记录一般词汇的古文字,特别是涉及古代名物类的词语。词汇发展变化包括古有今无词、古今传承词、古无今有词,古今传承词中又存在名称的更替与词义的演变等诸多语言现象,这些词汇现象都与当时的社会、器物、制度等密切相关,记录这些词汇的古文字,如其、鼓、侯、声、为等,学生难以理解。

(二)学生难以理解古文字记录的词义系统之间的联系。

本义、引申义、假借义构成一个词义系统,其中衍生的引申义与原有本义之间有理据性的联系。词义引申是历史发展的结果,蕴含丰富的社会文化,当代学生由于不熟悉文化背景而难以理解词义之间的联系。具体包含两种情况:一种情况是无法理解客体世界变化引起的词义引申演变。“词义中包含着客体物质因素,词与物具有对应性。因此客体世界每一个引起人们注意的变化都能及时地反映到词义中”[4](261)。另外一种情况是无法理解主体世界变化发展推动的词义引申演变,具体包含思维思想、心理感情等。由于学生对文字、文字记录的词汇难以理解,因此对古文献理解存在难度及一定的误解。

三、古文字教学中运用文物资料可以更好地传承文化

基于古代汉语课程古文字教学中存在的问题,尤其是理解记录古代名物类词语的古文字构形理据及因客体世界物质变化而致的词义引申,可以运用考古文物实物帮助学生理解。关于考古文物于古文字学习中的重要作用,裘锡圭先生说:“上古史和考古学(包括器物学)等方面的知识,对学习、研究古文字的人来说也都是很重要的。”[5](657)从古文字产生特征看,作为早期汉字的古文字构形是感知具体事物或现象的结果。从古文字研究过程来看,郭沫若、于省吾等古文字学者都运用地下出土文物研究古文字,运用王国维先生“取地下实物与纸上之遗文互相释证”[6](247)的“二重证据法”。

(一)运用文物资料理解古文字原始构形理据。

“据殷墟甲骨文和出土考古器物相对比,我们发现甲骨文中有依据史前考古遗存或实物(如仰韶时代尖底瓶)造成的文字”[7](5-23)。甲骨文作为目前已知的最早的古文字,字形与文物形状有高度的相似性,如:

“其”字甲骨文字形作●●●●●● ●●。《說文》分析

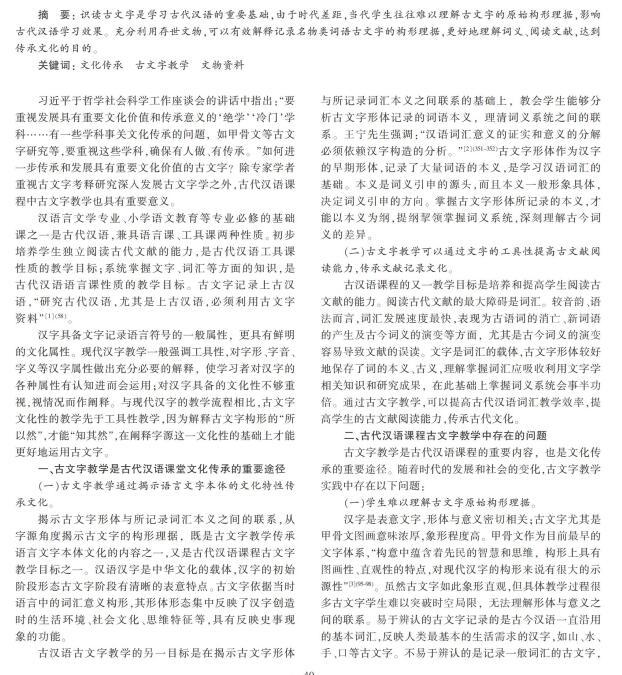

字形为“从竹、●● 象形……”描述比较简略;李学勤先生对字形的描述比较详细,“初文像簸箕形,上部像箕舌,左右及下部像边框,中间的交叉线或齿形线像竹木编织的纹理”[8](407)。但文字的描述对于不熟悉此物的学生来说仍然一团雾水,湖北省博物馆藏战国早期曾侯乙燎炉一套中仿竹编纹的青铜器炭箕(见图1),让字形理据直观再现。

“其”字古文字形的解释学者认识比较准确,但有的古文字形的解释存在一定偏误。如“壴”字,甲骨文作

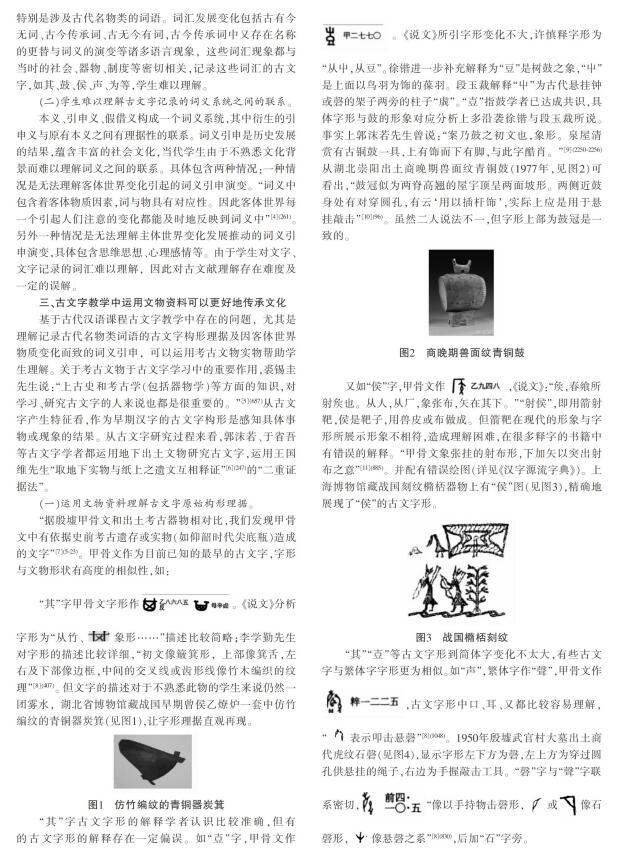

●● ● ●。《说文》所引字形变化不大,许慎释字形为

“从屮,从豆”。徐锴进一步补充解释为“豆”是树鼓之象,“屮”是上面以鸟羽为饰的葆羽。段玉裁解释“屮”为古代悬挂钟或磬的架子两旁的柱子“虡”。“壴”指鼓学者已达成共识,具体字形与鼓的形象对应分析上多沿袭徐锴与段玉裁所说。事实上郭沫若先生曾说:“案乃鼓之初文也,象形。泉屋清赏有古铜鼓一具,上有饰而下有脚,与此字酷肖。”[9](2250-2256)从湖北崇阳出土商晚期兽面纹青铜鼓(1977年,见图2)可看出,“鼓冠似为两脊高翘的屋宇顶呈两面坡形。两侧近鼓身处有对穿圆孔,有云‘用以插杆饰,实际上应是用于悬挂敲击”[10](96)。虽然二人说法不一,但字形上部为鼓冠是一致的。

又如“侯”字,甲骨文作●● ● ●●,《说文》:“矦,春飨所

射矦也。从人,从厂,象张布,矢在其下。”“射侯”,即用箭射靶,侯是靶子,用兽皮或布做成。但箭靶在现代的形象与字形所展示形象不相符,造成理解困难,在很多释字的书籍中有错误的解释。“甲骨文象张挂的射布形,下加矢以突出射布之意”[11](885)。并配有错误绘图(详见《汉字源流字典》)。上海博物馆藏战国刻纹橢桮器物上有“侯”图(见图3),精确地展现了“侯”的古文字形。

“其”“壴”等古文字形到简体字变化不太大,有些古文字与繁体字字形更为相似。如“声”,繁体字作“聲”,甲骨文作

● ●●●● ,古文字形中口、耳、又都比较容易理解,

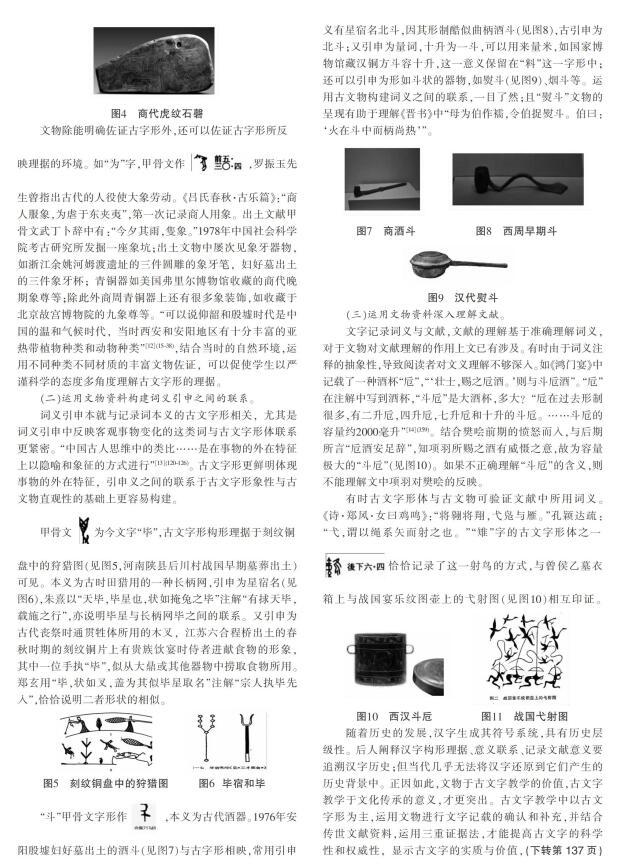

“●●表示叩击悬磬”[8](1048)。1950年殷墟武官村大墓出土商代虎纹石磬(见图4),显示字形左下方为磬,左上方为穿过圆孔供悬挂的绳子,右边为手握敲击工具。“磬”字与“聲”字联

系密切,●●● ●●“像以手持物击磬形,●●或●●像石

磬形,●●像悬磬之系”[8](830),后加“石”字旁。

文物除能明确佐证古字形外,还可以佐证古字形所反

映理据的环境。如“为”字,甲骨文作●●● ●●,罗振玉先

生曾指出古代的人役使大象劳动。《吕氏春秋·古乐篇》:“商人服象,为虐于东夹夷”,第一次记录商人用象。出土文献甲骨文武丁卜辞中有:“今夕其雨,隻象。”1978年中国社会科学院考古研究所发掘一座象坑;出土文物中屡次见象牙器物,如浙江余姚河姆渡遗址的三件圆雕的象牙笔,妇好墓出土的三件象牙杯;青铜器如美国弗里尔博物馆收藏的商代晚期象尊等;除此外商周青铜器上还有很多象装饰,如收藏于北京故宫博物院的九象尊等。“可以说仰韶和殷墟时代是中国的温和气候时代,当时西安和安阳地区有十分丰富的亚热带植物种类和动物种类”[12](15-38),结合当时的自然环境,运用不同种类不同材质的丰富文物佐证,可以促使学生以严谨科学的态度多角度理解古文字形的理据。

(二)运用文物资料构建词义引申之间的联系。

词义引申本就与记录词本义的古文字形相关,尤其是词义引申中反映客观事物变化的这类词与古文字形体联系更紧密。“中国古人思维中的类比……是在事物的外在特征上以隐喻和象征的方式进行”[13](120-126)。古文字形更鲜明体现事物的外在特征,引申义之间的联系于古文字形象性与古文物直观性的基础上更容易构建。

甲骨文 ●为今文字“毕”,古文字形构形理据于刻纹铜

盘中的狩猎图(见图5,河南陕县后川村战国早期墓葬出土)可见。本义为古时田猎用的一种长柄网,引申为星宿名(见图6),朱熹以“天毕,毕星也,状如掩兔之毕”注解“有捄天毕,载施之行”,亦说明毕星与长柄网毕之间的联系。又引申为古代丧祭时通贯牲体所用的木叉,江苏六合程桥出土的春秋时期的刻纹铜片上有贵族饮宴时侍者进献食物的形象,其中一位手执“毕”,似从大鼎或其他器物中捞取食物所用。郑玄用“毕,状如叉,盖为其似毕星取名”注解“宗人执毕先入”,恰恰说明二者形状的相似。

“斗”甲骨文字形作●● ●,本义为古代酒器。1976年安

阳殷墟妇好墓出土的酒斗(见图7)与古字形相映,常用引申义有星宿名北斗,因其形制酷似曲柄酒斗(见图8),古引申为北斗;又引申为量词,十升为一斗,可以用来量米,如国家博物馆藏汉铜方斗容十升,这一意义保留在“料”这一字形中;还可以引申为形如斗状的器物,如熨斗(见图9)、烟斗等。运用古文物构建词义之间的联系,一目了然;且“熨斗”文物的呈现有助于理解《晋书》中“母为伯作襦,令伯捉熨斗。伯曰:‘火在斗中而柄尚热”。

(三)运用文物资料深入理解文献。

文字记录词义与文献,文献的理解基于准确理解词义,对于文物对文献理解的作用上文已有涉及。有时由于词义注释的抽象性,导致阅读者对文义理解不够深入。如《鸿门宴》中记载了一种酒杯“卮”,“‘壮士,赐之卮酒。则与斗卮酒”。“卮”在注解中写到酒杯,“斗卮”是大酒杯,多大?“卮在过去形制很多,有二升卮,四升卮,七升卮和十升的斗卮。……斗卮的容量约2000毫升”[14](359)。结合樊哙前期的愤怒而入,与后期所言“卮酒安足辞”,知项羽所赐之酒有威慑之意,故为容量极大的“斗卮”(见图10)。如果不正确理解“斗卮”的含义,则不能理解文中项羽对樊哙的反映。

有时古文字形体与古文物可验证文献中所用词义。《诗·郑风·女曰鸡鸣》:“将翱将翔,弋凫与雁。”孔颖达疏:“弋,谓以绳系矢而射之也。”“雉”字的古文字形体之一

● ●●●●恰恰记录了这一射鸟的方式,与曾侯乙墓衣

箱上与战国宴乐纹图壶上的弋射图(见图10)相互印证。

随着历史的发展,汉字生成其符号系统,具有历史层级性。后人阐释汉字构形理据、意义联系、记录文献意义要追溯汉字历史;但当代几乎无法将汉字还原到它们产生的历史背景中。正因如此,文物于古文字教学的价值,古文字教学于文化传承的意义,才更突出。古文字教学中以古文字形为主,运用文物进行文字记载的确认和补充,并结合传世文献资料,运用三重证据法,才能提高古文字的科学性和权威性,显示古文字的实质与价值,最终实现文化传承之目标。

参考文献:

[1]刘钊.谈古文字资料在古汉语研究中的重要性[J].古汉语研究,2005(03).

[2]王宁.文字在语言教育中的重要作用[J].语言科学,2016,15(04).

[3]刘力国.谈甲骨文構形在汉字理据分析中的运用[J].内蒙古民族大学学报(社会科学版),2012,38(03).

[4]张志毅,张庆云.词汇语义学[M].北京:商务印书馆,2012.

[5]裘锡圭.古文字论集[M].北京:中华书局,1992.

[6]陈寅恪.王静安先生遗书序(1934年),金明馆丛稿二编[M].上海:生活·读书·新知三联书店,2001.

[7]王晖.中国文字起源时代研究[J].陕西师范大学学报(哲学社会科学版),2011,40(03).

[8]李学勤.字源[M].天津:天津古籍出版社,2013.

[9]于省吾,主编.甲骨文字诂林(第三册)[M].北京:中华书局,1996.

[10]商代铜鼓[J].江汉考古,1999(01).

[11]谷衍奎.汉字源流字典[M]北京:语文出版社,2008.

[12]竺可桢.中国近五千年来气候变迁的初步研究[J].考古学报,1972(01).

[13]周光庆.汉语词义引申中的文化心理[J].华中师范大学学报(哲学社会科学版),1992(05).

[14]孙机.汉代物质文化资料图说[M].上海:上海古籍出版社,2016.

基金项目:本文为陕西省教育科学“十三五”规划课题“小学语文教师语言文字应用能力提升策略研究”(编号:SGH18H254);陕西学前师范学院基础教育教学改革课题“小学语文教师语言文字应用能力提升专项培训研究”(编号:17JC033)的研究成果。