试析哈尼族南迁活动

——基于《哈尼阿培聪坡坡》的分析

龙 佳

(云南大学历史与档案学院,昆明 650500)

哈尼族是我国西南的古老民族,拥有丰富的口传文化。其迁徙史诗《哈尼阿培聪坡坡》(以下简称“《聪坡坡》”)是哈尼族文化艺术瑰宝,是“哈尼族活的‘史记’”。[1]从以往研究来看,对《聪坡坡》的研究视角包括叙事学[2]、文化学[3]等;从研究内容上说,涉及史诗中的人物形象[4]、迁徙地名[5]、社会发展史[6]等。纵观前人研究成果,对《聪坡坡》的分析研究成果颇丰。但从微观角度来说,缺乏对《聪坡坡》文本的深度解读,对其中涉及的地名、迁徙原因等没有人作过专题研究。本文试图从《聪坡坡》中介绍的哈尼族迁居地点及其迁徙原因,将哈尼族的迁徙个案放到西南族群大迁徙的背景中,在前人研究的基础上从地理学、迁徙理论、资源竞争等角度对哈尼族迁徙路线及其原因作个梳理,以期对哈尼族的社会发展及其迁徙历史文化有更为深入的了解和认识。

一 迁徙的理论基础及依据

许多学者认为,最早记载哈尼族先民的当为成书于战国时代的《尚书·禹贡》。书中记载:“华阳黑水惟梁州。岷,嶓既艺,沱,潜道,蔡、蒙旅平,和夷厎绩。”[7]研究者取其中“和夷”一词,认为“和夷”就是今天哈尼族的先民。仅就“和夷”一词作过专门研究的,比较有代表性的有李宗放《“和夷”诸解与我见》[8]、朱小丰《古和人与黑齿史迹初探》[9]、史军超《论“和夷”——兼及哈尼族历史文化渊源》[10]等,解释多为哈尼族先民、古地名、水道名三种。但由于对《尚书·禹贡》本身历代释家各成大义,而未有定论,只以“和夷”一词定其为哈尼族先民,实显不足。

《哈尼族简史》结合哈尼族民间传说及汉文史籍中对哈尼族的零星记载,认为“哈尼族先民自以‘和夷’名称出现于大渡河流域后,继续向东南、南、西南三路迁徙,其活动于川、黔、滇三省安宁河、大凉山、乌蒙山、六诏山和哀牢山广大地区……”[11]从而肯定了哈尼族历史上存在由北向南的迁徙过程。而在哈尼族的诸多仪式中,也表现出了对北方的向往。哈尼族历史上存在由北向南的迁徙过程与学界对哈尼族族源“南迁说”相吻合,他们认为哈尼族应属于从甘青高原南下的氐羌系统。[6]其中以尤中为代表,认为哈尼族属于氐羌族群。[12]

我们认为,且先不论“和夷”是否为哈尼族的专称,将哈尼族族属归为氐羌族群与哈尼族历史文化应是相符的。20世纪50年代的民族识别中,包括哈尼、彝、拉祜、纳西等族在内的民族因居地相邻、习俗相近都是汉藏语系藏缅语族彝语支。至20世纪80年代,费孝通提出了“民族走廊”的说法,经李绍明、李星星等不断发展完善,将藏、彝、哈尼、拉祜、景颇、纳西等藏缅语民族分布的这一地区定义为“藏彝走廊”。而“在整个唐以前,藏缅语民族自北向南的迁移始终是藏彝走廊中最主要的民族流动。”[13]因此,哈尼族族源的“南迁说”“藏彝走廊”族群的大迁徙及哈尼族民间传说、风俗习惯等作为哈尼族迁徙的理论基础及依据,有必要对“哈尼族活的‘史记’”[14]——《聪坡坡》中所反映的迁徙地名及其原因作个专题研究。

二 迁居地名及其路线

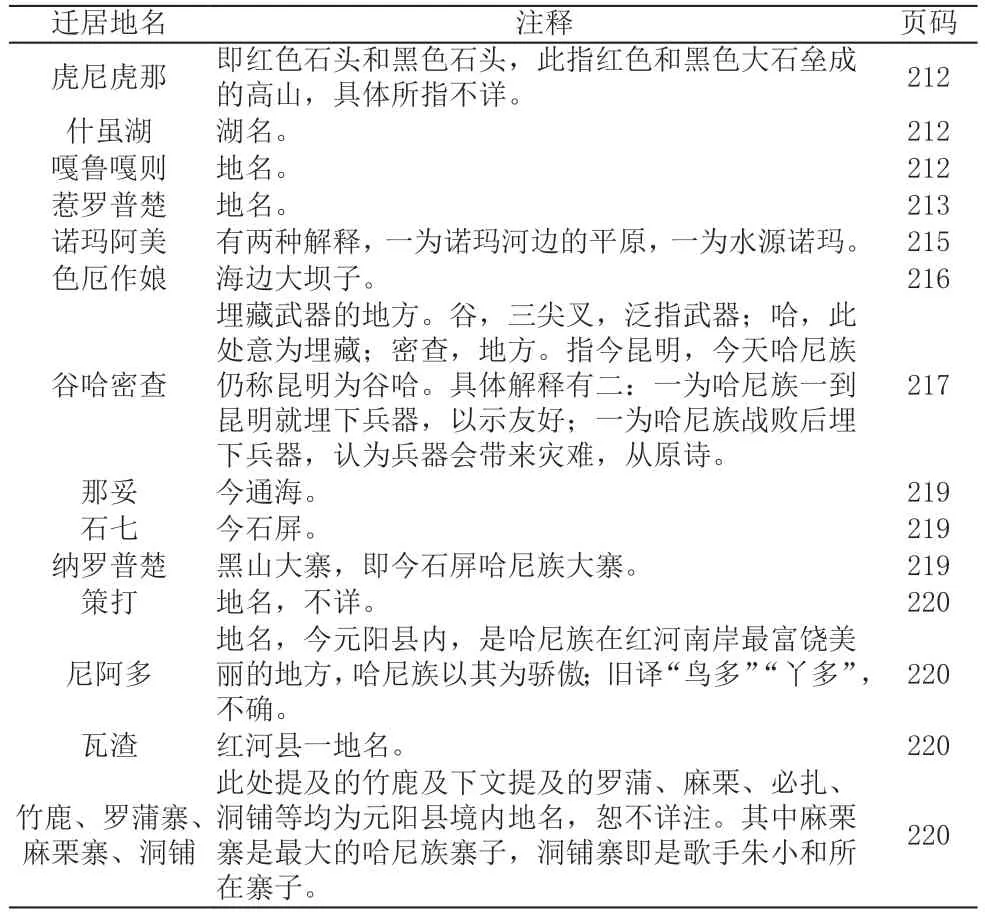

《聪坡坡》的文本构成为“歌头”“远古的虎尼虎那高山”“从什虽湖到嘎鲁嘎则”“惹罗普楚”“好地诺玛阿美”“色厄作娘”“谷哈密查”“森林密密的红河两岸”以及“注释”“后记”“附记”。在“注释”中上述地名作了一定的解释,如下表1:

表1 《聪坡坡》中所列地名及其注释(从其书,未增删)[15]15-18

从上表1可知,《聪坡坡》中所展现的迁徙路线为:虎尼虎那→什虽湖→嘎鲁嘎则→惹罗普楚→诺玛阿美→色厄作娘→谷哈密查→红河两岸(那妥、石七、纳罗普楚、策打、尼阿多、瓦渣、竹鹿、罗蒲寨、麻栗寨、洞铺)。而关于其相对应的地名,至少在“谷哈密查”之前的“虎尼虎那”“什虽湖”“嘎鲁嘎则”“惹罗普楚”“诺玛阿美”“色厄作娘”,演唱者朱小和均未给出确切地名。以“谷哈密查”为界,“那妥”“石七”等给出了与今对应地名,甚至将“纳罗普楚”与今之石屏哈尼族大寨相对应,但仅从《聪坡坡》文本并不能确定“谷哈密查”前哈尼族先民的迁居地名和历史时间。

以往研究中,有的在《聪坡坡》的基础上对迁徙地名和迁徙路线作了相关研究。从迁居地名来说,1986年《聪坡坡》翻译出版后,长石根据元阳县攀枝花区洞铺寨朱小和手中的送葬头饰“吴芭”对史诗中所出现的地名作了考释。他认为“虎尼虎那”所处地为巴颜喀拉山附近山口,“什虽湖”处于川西北高原与青藏高原之间的山谷区域,“惹罗普楚”“嘎鲁嘎则”处于大渡河、安宁河流域的四川盆地,而根据哀牢山区哈尼族对昆明的称呼及《滇志》中对“云南府”的相关记载,认为“谷哈密查”确为昆明地区无疑。[16]白永芳在《哈尼族服饰文化中的历史记忆——以云南省绿春县“窝拖布玛”为例》[17]中结合哈尼族民间传说及服饰等,也对《聪坡坡》中所出现的地名给出了自己的解释,认为《聪坡坡》中“虎尼虎那”应为祁连山脉中的托来山、“什虽湖”应位于甘青高原一带、“嘎鲁嘎则”位于岷江北段、“惹罗普楚”为今营盘山遗址、“诺玛阿美”位于今成都平原、“谷哈密查”即今昆明。此外,也有部分学者以《聪坡坡》中提到的某个迁居地为切入点对哈尼族迁徙作出了分析。如李力路以哈尼族在“谷哈密查”时期学会“烧石化水”“造犁铸剑”的描述,结合学界对昆明地区冶炼技术的出现及相关研究,认为哈尼族在“谷哈密查”的生活年代当为西汉末年到东汉末年。[18]

从表1来看,《聪坡坡》的注释中给出的确切地名是从“谷哈密查”开始的,与今之地名对应下来的迁徙路线应为:昆明→通海→石屏→元阳、红河。结合史料记载及相关研究,“谷哈密查”与今之昆明地区对应应是合理的。在《聪坡坡》第六节“谷哈密查”中,“扎密第一眼水井,这就是谷哈出名的窝尼井……”[15]120而在《滇志·地理志之二·山川·云南府》下说:“阿泥井,在城北二十里江头村,环村而居者取汲焉。”[19]《景泰云南图经志书·井泉》亦说在云南府辖区内“井泉”下有四井,分别为石井、白石井、青石井、阿泥井,而阿泥井“去城北四里江头村”[20]。因此推测,《聪坡坡》中哈尼族先民在“谷哈密查”打出了“阿泥井”与史料之中记载的“阿泥井”为同一地名,“谷哈密查”也应该处于昆明地区。

在迁居地名的分析基础上,有的给出了不同的迁徙路线。如:

毛佑全认为,哈尼族先民进入云南境内之后其活动范围包括滇中、滇东南、滇西北的广大地区。其后不断南迁路线有三条,分别是:曲靖→昭通→滇东南六诏山区;洱海流域→巍山→景东→镇沅→墨江→元江→普洱→西双版纳;滇池流域→安宁→易门→峨山→石屏→建水→红河。[21]杨六金根据东南亚哈尼/阿卡相关研究,认为哈尼族先民从“谷哈”继续南迁的路线是分散而不统一的,也有三条迁徙路线:昆明→开远→蒙自→建水→石屏→元阳→金平;昆明→玉溪→通海→建水→石屏→元江→红河→元阳→绿春→金平→越南;昆明→景东→景谷→峨山→新平→元江→墨江→普洱→西双版纳→缅甸→老挝。[22]

前述都从“谷哈”从下南迁的,黄绍文则上溯到“诺玛阿美”,认为哈尼族先民离开“诺玛阿美”后是分东、中、西三线继续迁徙的。其中:东线从凉山州境内西昌一带起,自金阳→昭通→会泽→东川→寻甸、马龙→陆良、师宗、罗平→泸西后,进入六诏山区的丘北、开远、砚山、西畴、文山、马关、麻栗坡一带;中线自西昌向南,经德昌、米易、会理至云南元谋县北境的姜驿,自姜驿→元谋→武定、禄劝→禄丰→安宁、易门、晋宁→玉溪→江川→通海→建水、石屏后,南渡红河至元阳、红河、绿春、金平等→越南莱州省北部山区;西线自姜驿溯金沙江而上至攀枝花→永胜县南境涛源一带→宾川县洱海之滨→祥云、弥渡→南华→楚雄→双柏后,进入无量山和哀牢山区的景东→镇沅、新平、元江、墨江、景谷→普洱→西双版纳→老挝北部、缅甸北部等。[3]41-45

从上述迁徙路线来看,黄绍文基于哈尼族“迁移扩散”式的文化传播理论给出哈尼族先民自凉山州境内西昌一带分散开来的迁徙路线,虽然清晰却没有给出有力的论据作为迁居地点的理由。而其余两位学者从“谷哈密查”下来的迁徙路线基本没有太大的出入,即沿着元江、南盘江、澜沧江继续往南迁徙。关于“谷哈密查”的地理区位上已有论,在此不赘述。问题在于,从“谷哈密查”上溯至“色厄作娘→诺玛阿美→惹罗普楚→嘎鲁嘎则→什虽湖→虎尼虎那”应是怎样的迁徙路线?将其放置于西南民族的大迁徙融合中或许可以找到答案。

从“藏彝走廊”的地理范围来说,费孝通将将其限定在以康定为中心并包括川、滇、藏的横断山脉高山峡谷地带,南端到西藏东部,南下到云南西陲。[23]李绍明在此基础上作了补充,认为“藏彝走廊”在地理上来说,分布着岷江、大渡河、雅砻江、金沙江、澜沧江、怒江六条由北往南流的大江及其众多支流。”[24]从该区域地理条件来说,六条大江自北向南穿过,形成了南北走向的河谷通道,满足人类生存生活所需,成为了历史上众多族群南北迁徙流动的重要场所。而在《聪坡坡》中,哈尼族先民的每一次迁徙都是沿着大山大河发生的。如陪伴“虎尼虎那”的是“两条大水,滔滔波浪拍打着山岗。”[15]4因人口增长、食物紧缺,先祖“离开住惯的山岗;随着大水淌呵,先祖走过无数河滩。艾地戈耶把先祖领到新住处,……”[15]144又如在“诺玛阿美”一节中,因与外族“腊白”发生战争离开“诺玛阿美”时,头人“扎纳”带着大队离开了家乡,“诺玛河象湾藤爬向远方,(大队人马)顺着河水走过七日马路。”[15]92-93又爬过大山、涉过大水才到达了“色厄作娘”。笔者愚见,在哈尼族自北向南迁徙的理论基础及其依据下,仅就其迁徙路线来说应该围绕“藏彝走廊”这一区域内的六条大江及支流来展开讨论,将《聪坡坡》中对各迁居地地理环境、动植物、族群交流等描述放置于“藏彝走廊”这个大背景下,结合这一区域的地理环境、族群迁徙流动,对哈尼族的迁徙活动作横向的联系研究。

三 迁徙原因及其分析

按照《聪坡坡》中的迁徙路线,我们大致把迁徙分成七个阶段,即:“虎尼虎那”→“什虽湖”;“什虽湖”→“嘎鲁嘎则”;“嘎鲁嘎则”→“惹罗普楚”;“惹罗普楚”→“诺玛阿美”;“诺玛阿美”→“色厄作娘”;“色厄作娘”→“谷哈密查”;“谷哈密查”→红河两岸。

一是“虎尼虎那”→“什虽湖”:出生在“虎尼虎那”的哈尼族先祖,学会了保存火种、采摘、狩猎,但随着时间流逝“猎野物的先祖,一天一天增多。从前人见野物就跑,现在野物逃到远方,先祖们找不着肉了……两条大河里的鱼越捞越少,虎尼虎那不再是哈尼族的家乡。”[15]14-15

二是“什虽湖”→“嘎鲁嘎则”:先祖来到“什虽湖”边盖起了住房,这里有成群的野生动物和吃不尽的野果,这一时期六畜家禽产生,可是好景不长,“先祖去撵猎物,烈火烧遍大山,燎着的山火难熄,浓烟罩黑四方……大风吼着来了,黄沙遮没了太阳,大湖露出了湖底,……栽下的姜杆变黑……哈尼族先祖动身上路了,要去寻找修养生息的地方。”[15]19

三是“嘎鲁嘎则”→“惹罗普楚”:哈尼族先民走过高山、河滩,来到巨石满地、龙竹成行的“嘎鲁嘎则”。这里溪水声潺潺,竹鸡遍地。竹林里住着“阿撮”,他们热情招待远道而来的哈尼族,并教哈尼族破竹编篾、织帽子,哈尼族便把鸡鸭分给“阿撮”,还教他们种植五谷。在“嘎鲁嘎则”,哈尼族和“阿撮”相处融洽。直到有一天,“阿撮”的头人岩扎妻子突然去世,岩扎认为是哈尼族给他们带来了灾难,“他的咒骂像七月的暴雨,咒骂哈尼族带来不详,发誓要把哈尼族撵走”,哈尼族老人商量:“我们还是走吧,嘎鲁嘎则不是哈尼族的家乡。”[15]22

四是“惹罗普楚”→“诺玛阿美”:从“嘎鲁嘎则”离开后,先祖西斗带领哈尼族来到了“惹罗普楚”,这里有高山云雾、草场、凹塘、山象,先祖西斗决定在这里安营扎寨。西斗比照着山上的蘑菇的样子盖起了蘑菇房,又带着族人去凹塘里挖田,栽种秧苗;陆续出现了头人、贝玛、工匠等,把大大小小的事情分掌。正当哈尼族人决定在“惹罗普楚”休养生息时,疾病肆虐。“力气最大的牛吐出白沫,跑得最快的马虚汗流淌,……人吃不下饭喝不进去水,大人小娃两眼无光。”[15]33老阿波嘱咐哈尼族“快趁哈尼族没有绝种,去到别处繁衍兴旺。”[15]35

五是“诺玛阿美”→“色厄作娘”:离开“惹罗普楚”,哈尼族来到“诺玛阿美”。在“诺玛阿美”,哈尼族大力发展农业生产,使经济获得较大发展,陆续出现了佩戴象征权力的权帽绶带的乌木、掌握哈尼族历史文化的贝玛、心灵手巧的匠人,以及专门用于议事的“诺合”。由于经济发展,“诺玛阿美”美名远扬,“腊伯”①和“摆夷”②闻声来到“诺玛阿美”与哈尼族进行贸易。“腊伯”之子与乌木的女儿相爱,把好山好水、好田好地都分到自己名下,又怂恿妻子骗取了乌木手中的权杖与绶带。得到权力象征的权杖后,“腊伯”便宣称“诺玛阿美”是腊伯人地盘,要哈尼族立刻迁出“诺玛阿美”。屡战屡败后,头人扎纳只得对哈尼族嘱咐道:“草结烧掉,来年还会转青;房子倒掉,石角还会在地上。大山不会变心,平坝不会变肠,只要哈尼族没有死光,总有一天会回到诺玛河旁。”[15]89-90

六是“色厄作娘”→“谷哈密查”:听到扎纳劝说,扎纳玛带着大队人马离开了家乡,顺着诺玛河水来到转弯的地方,刚停下歇脚,“腊伯”又扛着铁刀铁矛对哈尼族嚷到:“不准再吃诺玛的水,不准再上诺玛山岗。”[15]92哈尼族又继续走了七十七日路,来到了有九个大坝的“色厄作娘”。“色厄作娘”住着哈厄人,他们热情地招待了哈尼族。哈尼在“色厄作娘”立起大寨,开出梯田;哈尼族和“哈厄”情投意合,与“哈厄”人共度欢快的时光。先祖在“色厄作娘”住满了三年后,“哈厄”人也有了提防,对哈尼族有了驱赶之意。“哈厄”头人对哈尼族说“不是哈厄变心变肝,做客也有散席的时候,哈尼歇饱了力气,应当去找自己的家乡。”[15]108扎纳只得再次召集大家,高声说道:“色厄坝子再平,也不是哈尼族的家乡,……让我们走吧,走到远远的地方。”[15]109

七是“谷哈密查”→红河两岸:离开“色厄作娘”,哈尼族顺着山尾继续往下,看到一个宽平的大坝,六条大河纵横交错流淌,那里青鱼成群,黄鱼成串。坝子里住这“蒲尼”,“蒲尼”的头人叫罗扎。哈尼族开始在“谷哈”坝子安家,积极开展农业生产,人口增长。哈尼族头人扎纳的儿子纳索继承了老乌木之位,其妻戚姒贤惠美名远扬。“蒲尼”头人的女儿马姒,想与纳索联姻,好让哈尼族世代沦为“蒲尼”人,哈尼族不从,战争爆发。为了不退出“谷哈”坝子,哈尼族挖出深埋的兵器,造出木人来帮忙。哈尼族却因为马姒不断将战争机密传回给“蒲尼”,九战九败。哈尼族迁出“谷哈”,走进了“那妥”。[15]137-176

哈尼族在“那妥”刚开出大田,各地的“蒲尼”也尾随而至。哈尼族不愿再发生战争,离开了“那妥”来到“石七”。[15]180哈尼族初到“石七”时,“只见黑山不见绿草”,通过哈尼族勤奋开垦,“石七”变成了有好山好水、好田好地的地方。“石七”人看到石七变了样,便要和哈尼族划分土地。哈尼族不同意,“石七”人便请来“谷哈”帮手,把哈尼族赶出了“石七”。继续南迁途中,忽然飞来一只白鹇鸟,顺着白鹇鸟指的方向走去,哈尼族看到了又平又宽的坝子。老人把这里取名为“尼阿多”。不出三年,“尼阿多”的名声远播,“蒲尼”也尾随哈尼族到了“尼阿多”,哈尼族只得继续南下迁徙。头人楚依领着哈尼族去到瓦渣,头人罗纳到不远处的山岗建寨、头人罗赫在竹鹿安下了寨房,又相继在罗蒲寨、麻栗寨、洞铺安房建寨。《聪坡坡》对分家的描述到这里已近结束,哈尼族支系从这几支中开枝散叶,“要问哪家祖先是哪一个,快把个人的家谱细背细讲。”[15]209哈尼族社会发展分期,王清华运用社会发展理论,概述出了《聪坡坡》所透视出的基本轮廓。他认为,在“惹罗普楚”之前,哈尼族处于氏族社会,及至“诺玛阿美”开始进入部落联盟时代。[6]70-77社会发展初期,受自然资源与环境因素较大,这也成为哈尼族先民前期迁徙的主要原因。正如苍铭在《云南民族迁徙文化研究》中指出,实现民族迁徙有四个原因:战争动迁、政治动迁、生计动迁、自然灾害和疾病动迁。[25]而纵观上述《聪坡坡》中的迁徙原因,前期迁徙原因以自然灾害和疾病为主,后期迁徙原因则多与战争有关。

及至哈尼族先民迁徙至“嘎鲁嘎则”“诺玛阿美”“色厄作娘”“谷哈密查”“那妥”“石七”等地,分别与“阿撮”“腊伯”“哈厄”“蒲尼”等有了交流交往,而在此过程中,可能对特定环境下生产资源分配与争夺,是其不断迁徙的主要原因。如在“嘎鲁嘎则”中,哈尼族先民是在“什虽湖”自然环境变异下南下来到“阿撮”的领地的。起初“阿撮”对哈尼族先民表示欢迎,且相互交换生产、生活技术,但随着“阿撮”头人妻子的去世,“阿撮”对哈尼族有了驱赶之意。这是因为他们认为“是哈尼族给他们带来了灾难”。这让我们联想到王明珂在《羌在汉藏之间》中的“毒药猫传说”③,出于对共同资源的保护与边缘的资源竞争,运用“毒药猫”来解决族群内资源分配不均的问题。同样的,在“阿撮”族群出于资源保护下对哈尼族先民的驱赶其实也充当了“代罪羔羊”的角色。在王明珂的相关研究中,对族群间资源竞争的论述很多,在《华夏边缘》一书中他便援引二十世纪七八十年代人类学研究的“工具论”,以公元前2000-1000年华北农业区的畜牧化、商周之际的农牧混合经济环境南移、河湟地区羌人的高度的移动性及台湾的统独争论等为例,认为在华夏汉族认同形成、维持与变迁中资源竞争随处可见。[26]结合《聪坡坡》中对哈尼族先民后期的迁徙描述,其战争与驱逐也应出于对资源的争夺。

综合上述研究,笔者认为《聪坡坡》中所反映的迁徙原因与哈尼族社会发展有着密不可分的联系。以“诺玛阿美”为界,此前处于氏族社会,迁徙原因多受自然因素影响;至“诺玛阿美”开始进入部落联盟时代,开始与外族交流交往的同时对资源的争夺成为后期迁徙的主要原因。因此,哈尼族的早期迁徙不是一次两次的居住地更换,而是在漫长的历史时空背景下实现的长时段的迁徙流动,甚至对今天的哈尼族风俗文化、社会制度有着深厚的影响。

四 小结

综观所述,在哈尼族源于氐羌系统及其存在自北向南的迁徙的基础上,尽管存在着《聪坡坡》中的古地名与今之地名准确对应起来的相当困难,但将《聪坡坡》所描述的迁徙作为整个西南民族族群大迁徙的个案,放置于“藏彝走廊”这一区域,围绕其地理环境、族群迁徙流动来探讨《聪坡坡》中所出现的迁居地名、迁徙路线,对缺乏汉文史籍记载的哈尼族迁徙历史研究不失为一种新的视角。结合云南民族迁徙文化及人类学相关研究,对《聪坡坡》中所展现的各个阶段的迁徙原因做深入探讨,可以对今哈尼族社会发展及其迁徙历史有更好的理解。

注释:

①腊伯:哈尼语音译,为对外族的总称。现有不同说法,哈尼族阿卡支系的“腊伯”专指汉族,哈尼族哈欧支系的“腊伯”专指的是白族。

②摆夷:哈尼语音译,指今傣族。

③“毒药猫传说”详见:王明珂著.羌在汉藏之间川西羌族的历史人类学研究[M].北京:中华书局.2008。