股权集中、再融资与定向增发的选择

——基于创业板的检验

(华南理工大学工商管理学院, 广州 510640)

现代公司制企业中,资本结构决定公司的控制权结构及其安排。资本结构中股权和债权的比例结构以及大股东与中小股东的股权分布,是公司控制权形成的基础;另外,公司控制权结构对资本结构进而对融资方式的选择也发挥着重要作用。在西方发达国家,尤其是美国,债权融资市场发达,上市公司的债权融资活跃,且公司内部股权分散,董事会及其管理层成为公司的实际控制人;上市公司的融资方式选择表现出内源融资、债权融资、股权融资的先后顺序,这一顺序不仅被Myers 和Majluf(1984)[1]的“啄食顺序理论(Pecking-order Theory)”所总结,也被现代资本结构的委托代理理论、信号传递理论所认同。我国上市公司的治理基础与美国上市公司存在很大差异,股权集中度高、一股独大现象突出是我国上市公司的显著特征,而这一治理特征在股权分置改革后并没有得到改变。这就决定了我国上市公司选择再融资方式时,在决策主体、决策动机以及具体融资方式的选择上会有所不同。

2006 年5 月《上市公司证券发行管理办法》(下称《办法》)实施后,我国上市公司再融资方式更加多样化的同时,各上市公司争相使用定向增发,不论是采用次数还是融资规模,定向增发都独占鳌头,成了我国上市公司股权再融资的主流。但这一趋势被2017 年2 月证监会修订再融资规则、收紧股权融资条件、缩短融资时间间隔所打破。本文以我国资本市场创业板定向增发作为研究对象,研究在这10 多年的时间内,定向增发选择决策的主导因素到底是什么。研究发现,和公司过去业绩、未来经营风险以及信息不对称相比,股权集中度对我国上市公司选择定向增发产生了显著影响。

1 文献综述

Myers 和Majluf(1984)[1]研究了美国股权分散的治理结构下公司再融资方式的选择问题。他们认为,如果管理层企业管理目标是现有股东财富的最大化,企业的融资选择顺序依次是内源融资、债券融资、股权融资。资本结构的这一经典理论,成了众多学者研究各国上市公司再融资方式选择的重要依据。沈冰和金克皓(2016)[2]研究发现,股权分置改革后我国上市公司的再融资方式选择与经典的优序融资理论存在明显冲突,上市公司多“轻债务重股权”,并对配股和增发表现出强烈的偏好。

对我国上市公司股权分置改革后的股权再融资偏好,国内很多学者不仅给出了解释,也从控制权结构的角度进行了很多探索。李小军(2007)[3]、黄善东和杨淑娥(2008)[4]都从西方理论的检视中发现,我国上市公司的股权结构集中、制衡度偏差影响了我国上市公司融资方式的选择与决策。庞廷云等(2019)[5]研究发现,由企业的混合所有制性质进而影响的股权结构对上市公司选择股权还是债权融资产生了重大影响。可见,国内学者肯定了大股东控制权私有收益对融资方式选择的影响。

就定向增发本身而言,国外学者Wruck(1989)[6]、Kahn 和Winton(1998)[7]研究认为,公司选择定向增发的动机主要是出于对增发对象的监控效 应;Hertzel 和Smith(1993)[8]、Chemmanur和Fulghieri(1999)[9]认为其出于信息传递效应;Hertzel 等(2002)[10]、Krishnamurthy 等(2005)[11]、Marciukaityte 和Varma(2007)[12]认为其出于机会窗口效应和公司控制权效应。就公司控制权效应而言,其又可以分为管理层控制效应和大股东控制效应。Barclay 等(2007)[13]、Arena 和Ferris(2007)[14]、Wruck 和Wu(2009)[15]研究认为,管理层通常会通过定向增发实现其控制效应,即通过向那些承诺按照管理层意愿投票的消极投资者或现有管理层增发,用以巩固现有管理层对公司的控制权或实现私人收益。Cronqvist 和Nilsson(2005)[16]对瑞典1986~1999 年实施定向增发的上市公司进行研究证明,家族企业为了维护对公司的控制,倾向于向家族内部定向增发,而向家族外部发行投票权较低的股票,且家族在定向增发时会利用自身的控制地位谋取私利。Baek 等(2006)[17]对韩国企业集团的研究也证实,定向增发确实是大股东进行利益输送的重要手段,如高折价向控股股东增发、稀释少数股东股权、向集团内业绩较好企业增发业绩较差的股票等。我国上市公司似乎也具有类似韩国的现象。何丽梅和赵宝华(2009)[18]对比2006~2008 年间定向增发和公开增发的公司发现,控制权在一定程度上影响了上市公司的融资方式选择,第一大股东持股比例较高的公司倾向于定向增发,而第一大股东持股比例较低的公司倾向于向大股东增发以加强大股东对公司的控制。但是,这一研究也显示出,无论第一大股东持股比例多少,上市公司都倾向于定向增发,只是增发对象不同而已。这与我国资本市场的现实并不吻合,因为即使在《办法》 实施后的一年内仍有大量公司采用公开增发,而2007 年9 月后定向增发的使用才明显减少。肖万(2012)[19,20]的实证研究发现,大股东认购定向增发新股的数量不同,将带来资本市场中不同的反响,即大股东参与程度不同,向市场传递的信号内容是不同的。张丽丽(2018)[21]的研究发现,上市公司的第一大股东持股比例、产权性质对股权融资方式的选择产生了重要影响。刘广生和岳芳芳(2017)[22]也得出了类似结论。

本文将从研究我国创业板上市公司定向增发的动机出发,结合成熟资本市场私募增发的历史发展与相关理论,有重点地选择4 个特征并运用Logistic 模型实证研究我国上市公司的定向增发选择问题,并在此基础上探讨我国股权分置改革后股权结构尤其是大股东控制对再融资方式选择的作用。

2 理论分析与研究假设

在《办法》 规定的诸多再融资方式中,只有定向增发没有对公司历史盈利能力做出要求。这是因为,不论是国外私募发行还是国内定向增发,一般都假定认购对象在信息获取、专业判断等方面比普通公众投资者更有精力和能力,也更有实力做到风险自负,所以监管立法层面无须为定向增发设定历史业绩的要求,完全将新股认购的投资决策交给认购对象自己做出。正因如此,我国大量经营业绩较差的上市公司借用整体上市、引进战略投资者、卖壳等定向增发方式实现再融资和资产重组,这也给那些认为发行门槛低是定向增发大量采用的根本原因的人们制造了口实。因此,本文提出第1 个研究假设:

H1:历史业绩差的上市公司具有定向增发的动机。

上 述 Wruck(1989)[6]、Kahn 和 Winton(1998)[7]、Hertzel 等(2002)[10]等认为选择定向增发,引入了一个有监管意愿和能力的积极投资者,有助于一个股权分散的上市公司加强对经理层的监督和控制。因为上市公司股权集中度越低,经理人代理问题越严重,越需要对经理层进行积极有效的监督。根据该理论,股权集中度低的上市公司倾向于选择定向增发。我国是一个大股东控制比较突出的资本市场,很难想象大股东愿意引进一个积极的外部投资者来监督和约束自己。但是,始于2005 年的股权分置改革,不论是采用送股还是其它对价形式,大股东的控制份额都有所下降,而认购新股可以重新获得或加强控制权。所以我国资本市场出现了很多上市公司股权分置改革与定向增发同时进行的情况,而大股东通过资产置换新股进而实现整体上市的现象更是屡见不鲜。而前述Cronqvist 和Nilsson(2005)[16]、Baek等(2006)[17]对瑞典和韩国企业的研究证实了大股东有通过定向增发加强公司控制权的倾向;Wu和Wang(2005)[23]对美国高科技公司的研究显示,与公开增发相反,定向增发使企业股权集中度提高:前者使得股权集中度的平均数和中位数分别降低了1.3%和1.1%,后者使得平均数和中位数分别提高了1.8%和0.2%。同时,徐寿福(2009)[24]、张鸣和郭思永(2009)[25]等众多国内学者对定向增发折价的研究也证实,大股东通过定向增发可以实现控制权私有收益。可见,尽管我们上市公司热衷于定向增发不是寄希望于引进一个积极监督者,而可能是大股东希望藉此收回或加强公司控制权并获得私有收益,所以本文提出第2 个研究假设:

H2:上市公司股权集中度越低,越具有定向增发的动机。

Hertzel 和Smith(1993)[8]将私募股权融资加入到Myers 和Majluf(1984)[1]的优序融资模型中,其研究认为,公司信息不对称程度越严重,管理层越倾向于选择定向增发,因为公开发行信息披露内容多、成本高,还可能泄露商业秘密;而且企业选择定向增发以及极少数专业型、实力强投资者愿意认购,这两点还向市场传递了公司价值被低估的信息。Chemmanur 和Fulghieri(1999)[9]的模型显示,知名度较高的企业一般选择公开增发,而知名度较小的企业一般选择定向增发,因为这样可以降低公司的信息传递成本和投资者的信息搜集成本。上述Wu 和Wang(2005)[23]的研究也证实了这一点。Anderson 等(2006)[26]研究发现,新西兰选择定向增发的企业在资本市场上较少受到分析师的关注,这种企业股东中的机构投资者较少,且交投较为清淡。有鉴于此,本文提出第3 个研究假设:

H3:信息越不对称的上市公司,越具有选择定向增发的倾向。

资本结构代理理论学者Titman 和Wessels(1988)[27]指出,由于成长机会不可抵押,也不易监控,因此债权人会对成长性高的公司要求比较高的回报,从而使得成长性高的公司更倾向于选择股权融资;同时,这类公司在投资上有更大的灵活性,使股东更容易侵蚀债权人的利益。Maksimovic 和Pichler(2001)[28]直接从投资者面临的风险的角度探讨定向增发选择问题,认为风险是上市公司选择定向增发或公开增发需要考虑的首要因素,当投资者面临的风险较高时,公司倾向于选择定向发行。显然,企业未来经营风险越大,如果选择公开增发,则投资者认购积极性就越低,发行失败的概率就越高;而且企业面向机构投资者定向增发并给予一定程度的价格优惠,还可以实现风险的部分转移。于是,本文提出第4 个研究假设:

H4:上市公司经营风险程度越高,越具有定向增发的动机。

3 研究设计

3.1 样本的选取

只要创业板上市公司董事会通过定向增发预案并向社会公告,无论实施与否,即认为该上市公司具有定向增发的动机,所以本文选择公告定向增发预案的上市公司作为研究样本,预案公告的时间区间选择2006 年5 月《上市公司证券发行管理办法》 实施至2018 年12 月。

根据聚源数据库的统计,我国创业板上市公司在2006 年5 月8 日到2018 年12 月期间公告定向增发预案的公司共606 例。根据研究需要,本文按照下列顺序进一步筛选:(1)剔除金融类上市公司,以及ST 类上市公司,共28 例;(2)为保证结论的可靠性,所有连续两个年度或者3 个年度,或者1 个年度内有两次公布定向增发预案的公司,本文选择其第1 次作为研究的样本,因此剔除第2 次或第3 次的样本,共155 例;(3)由于股票停牌可能会对相关指标产生影响,因此,剔除样本期间连续停牌超过1 个季度的上市公司;(4)剔除平均收益波动率①大于10%的上市公司。经过筛选后,本文研究范围内公告定向增发预案的创业板上市公司共372 例。

对于参照样本的选择,按照上述剔除规则,本文选取同期未公告定向增发预案的创业板上市公司,合计共有183 例。

3.2 研究方法与变量设定

本文使用Logistic 模型进行我国上市公司定向增发动机的实证研究。假设定向增发动机为P,其服从(0,1)分布,取值0 和1 分别表示不具有定向增发动机和具有定向增发动机。

借鉴前人的研究,本文选取公告定向增发预案公司增发前1 年净资产收益率、增发前1 年季报每股收益平均波动率、增发年初第一大股东持股比例、增发年初总资产的对数4 个指标建立Logistic 回归模型。(1)增发前1 年净资产收益率R,以此作为公司历史业绩衡量的指标。尽管衡量经营业绩的指标很多,但是本文假设管理层的财务目标是股东财富最大化,这一目标在大股东控制下尤其明显;(2)第一大股东持股比例F用以衡量上市公司股权集中度;(3)每股收益波动率B,以此衡量企业的经营风险。Markowitz 用期望收益率来衡量投资的预期收益水平,用收益的方差或标准差来衡量投资的风险,因此本文用定向增发预案公告前3 年季报每股收益的平均波动幅度,即其方差来衡量企业的经营风险;(4)Hertzel 和Smith(1993)[8]认为,公司规模越小,信息不对称程度可能越严重;上述Wu 和Wang(2005)[23]认为,公司规模是关于投资机会信息不对称的一个非常好的代理变量。借鉴这些研究,本文采用定向增发年初总资产账面价值的对数LnE衡量企业的信息不对称程度。

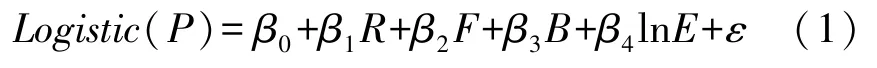

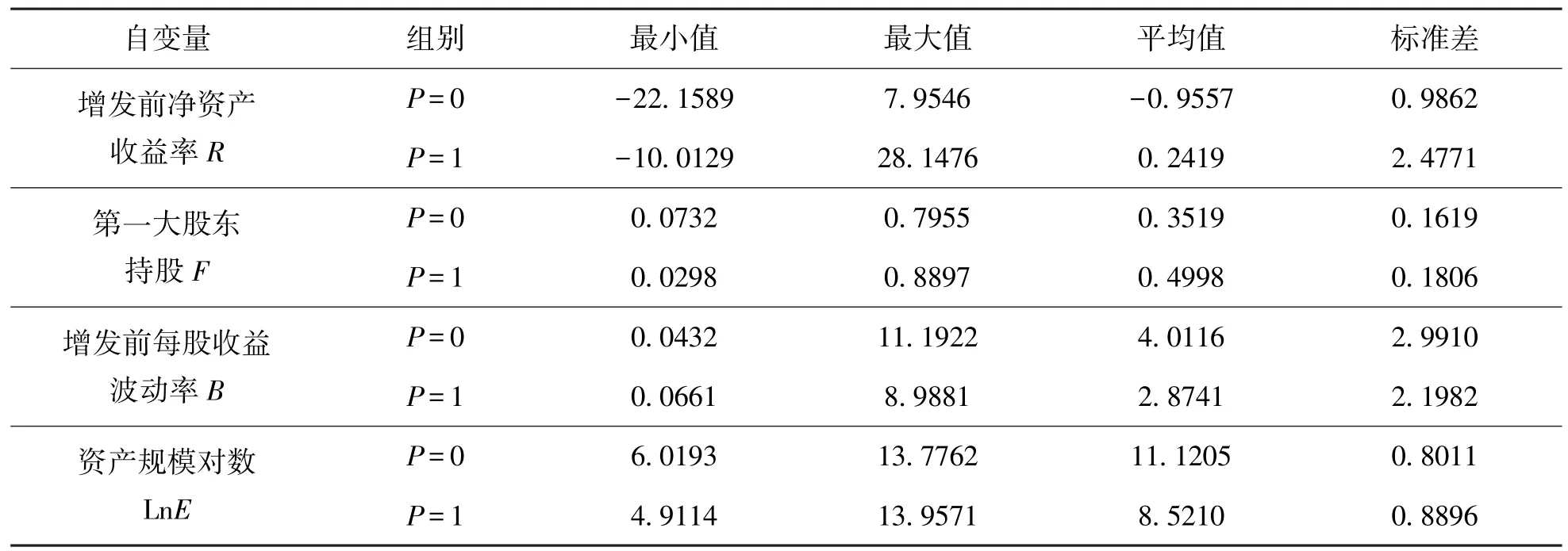

上述4 个指标及其含义,见表1。

表1 变量选择与描述

根据上述4 个自变量,最终建立的回归模型为:

其中,Logistic(P)=ln[P/(1-P)],P为上市公司定向增发预案公告的概率;ε为随机扰动项。

4 实证结果及其分析

4.1 实证检验及其结果

(1)描述性统计

对公告定向增发预案的372 家次和未公告定向增发预案的183 家次创业板上市公司所涉及到的研究变量进行描述性统计,见表2。

(2)回归分析

本文采用Hosmer-Lemeshow指标对Logistic模型回归的拟合优度进行检验。在95%的置信水平下,H-L指标值为7.591,P值为0.829,统计性不显著,表明本文选取模型的拟合优度较好(表略)。

进一步地,对Logistic模型相关参数的系统性进行综合检验。检验的结果表明,该模型的似然比χ2(Chi-square)值为66.638,显著性较好,可见,Logistic回归模型的预测准确性较好(表略)。

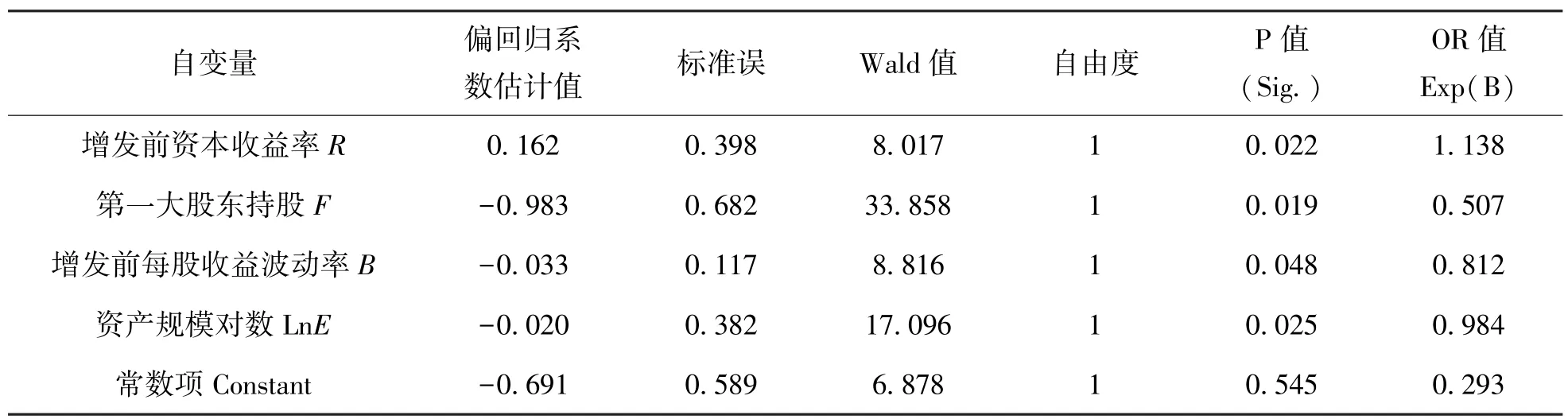

在95%的置信度水平下,对Logistic模型自变量各系数回归(表略)。Wald统计量主要用于判断一个自变量是否应该包含在方程中,即对回归方程中自变量系数为零的无效假设做显著性检验。表3 的Wald值显示该4 个变量都应该包含在回归方程之中,也进一步印证了上述模型整体拟合优度的检验结果。自变量的单位难以统一也就难以标准化,所以,无法通过OR 值来判断和比较这些自变量对定向增发动机影响的大小。但是,通过回归系数和P 值可以作出分析。

表2 我国创业板上市公司定向增发样本的描述性统计

表3 Logistic 模型自变量各系数回归结果

4.2 实证结果分析

根据表3 的实证结果,结合我国创业板上市公司的实际情况,对其定向增发偏好和动机分析如下。

从历史资本收益率看,其检验得到的P 值为0.022,小于0.05,说明其对回归结果的解释是可以接受的,Wald 值也表明了这一点。但从结果检验来看,应该拒绝原假设,即不能认定历史收益率越低的上市公司越具有定向增发动机。我国上市公司定向增发没有历史收益指标的要求,使得历史业绩差和历史业绩好的上市公司都可以借增发实现重组或融资;另外,这一变量似乎也说明,我国上市公司的定向增发不一定都是为改善经营绩效而实施的。

根据对第一大股东持股比例的回归检验,不论是特征值还是Wald 值,都表明股权集中度对我国上市公司定向增发偏好的解释力,尤其是Wald值高达33.858。偏回归系数进一步表明,第一大股东持股比例与定向增发偏好负相关。这个检验结果说明了两个问题:(1)我国上市公司有进一步强化和巩固大股东控制权的意图,所以当股权分置改革降低大股东持股比例时,上市公司便以定向增发作为强化或收回控制权的手段;(2)我国上市公司倾向于使用定向增发强化和巩固大股东控制权。定向增发是面对特定少数几个对象的股票增发,因此与其它再融资方式相比,定向增发对公司资本结构进而到控制权变动的影响是最直接、最显著的,这为大股东借用定向增发强化公司控制权提供了最便捷的渠道,所以在大股东选择融资方式时也会更多地考虑并使用定向增发。

Leland 和Pyle(1977)[29]也认为当公司有好的盈利项目时,大股东担心公开增发新股会降低他们的持股比例转而采用定向增发。这也和我国学者李小军、黄善乐和杨淑娥、庞廷云等[3-5]的研究中理论模型推导出的结论基本一致。另外,我国上市公司大量的整体上市或许是最好的证明。整体上市,是很多上市公司定向增发的动机和目的,更是定向增发的运用模式,它在增强上市公司独立性的同时也强化了大股东控制权。

从过去3 年季报收益的平均波动率来看,我国上市公司不一定是经营风险越大越具有定向增发动机,因为其偏回归系数仅为-0.033、Wald 值为8.816。大量战略投资者对定向增发的认购,也许能印证这一点。

资产规模是衡量上市公司特征、性质的重要指标之一。通过资产规模,可以了解如经营风险、信息不对称程度、市场关注度、受外界影响难易程度等。根据对总资产对数的检验,资产规模对回归方程具有很强的解释力。但P 值显示,应该拒绝原假设,即不能认为我国创业板上市公司信息不对称程度越严重,其定向增发的倾向性越强。

4.3 稳健性检验

用每股收益替代增发前资本收益率,参照Jensen 和Meckling(1976)[30]用资产负债率替代每股收益波动率表示企业经营风险,参照Blazenko(1987)[31]用股本规模替代资产规模表示信息不对称程度进行稳健性检验。在上述自变量被替代后,回归结果与表3 无明显差异,显著性与回归系数估计值没有根本变化,说明上述实证结论是稳健的。

5 结论与启示

在研究我国创业板上市公司定向增发选择动机的4 个变量中,第一大股东持股比例这个变量,不论是对回归结果的解释力还是对定向增发偏好的影响,其显著性都比较好,这验证了理论假设的成立,即第一大股东持股比例越低,我国创业板上市公司定向增发的动机越强。

定向增发门槛低、程序简单,使得公司再融资成本低、效率高,有人认为这是我国上市公司热衷定向增发的根本原因。但是通过实证研究发现,这只是一个表象,它掩盖了我国创业板上市公司的治理真相。我们发现,在2007 年9 月证监会通过六项涉及并购重组和定向增发的法律法规后,定向增发的使用就越来越少了。其实,这些规定并没有提高定向增发的发行标准,只是对信息披露、发行定价等方面加强监管而已。应该说,正是这些监督强化了上市公司及其大股东对中小股东、外部投资者的责任,于是才有了我们看到的上市公司对定向增发的“疏远”。

注释:

①指本文在后文中选择的增发公告发布前3 年季报每股收益的平均波动率。