社会视角下非正式就业的潜在效应研究

马涛 王玉珏 孔浩宇

摘要:以流动摊贩为代表的非正式就业群体与正式就业群体存在着明显的差异,但却依然为城市中的无业人群提供了大量的就业机会,因此也就具有一定的就业门槛和其他潜在效应。通过对部分摊贩的跟踪调查,基于社会视角,将城市待发展区与中心高度发展区交互对比,研究不同类型摊贩的经营环境与行为特征,从而分析出以流动摊贩为代表的非正式经济体的潜在效应,并为城市非正式就业群体管理提供参考建议。

关键词:社会视角 非正式就业 流动摊贩 潜在效应

一、绪论

1.1研究背景及意义

流动摊贩作为非正式经济体中最典型的一种,已经成为城市中不可或缺的部分,并逐渐成为正式就业群体的补充力量,为无业人群提供了更多机会。而随着国家相关政策和法律法规的頒布实施,以及城市管理部门的规范化管理,非正式就业群体也有了正规化趋势,在亟需就业机会的人群中形成了一定的就业门槛和其他潜在效应。本文通过对城市边缘待发展区和中心高度发展区非正式就业人群的跟踪调查与采访记录,研究非正式就业的潜在效应,为城市与非正式就业人群协调发展提供可行的参考建议。

1.2相关概念界定

1.2.1社会视角

米尔斯的“社会学的想象力”应该是对社会学视角最经典的诠释——“它是这样一种能力,涵盖从最不个人化、最间接的社会变迁到人类自我最个人化的方面,并观察二者之间的联系。在应用社会学的想象力的背后,总是有这样的冲动:探究个人在社会中,在她/他存在并具有自身特质的一定时代,她/他的社会与历史意义何在。”

1.2.2非正式就业

所谓非正式就业是指具有非正式的雇用关系、未进入政府征税和监管体系、就业性质和效果处于低层次和边缘地位的劳动就业。本文主要选择流动摊贩作为代表。

二、以流动摊贩为代表的非正式就业群体的特性

2.1流动摊贩对服务对象而言存在着极大的不稳定性。

因为各地区规模不同,且具有不确定的风险因素,例如食品安全、财产安全等。这些不良的社会行为不仅会伤害到服务对象的切身利益,也会影响双方的信任感。

2.2非正式就业群体对就业个体而言难以打破阶层壁垒,受教育程度呈递减趋势。

实际上,大部分非正式就业群体对未来无计划或者曾经有过想法但并未实施。还有一部分对未来有计划准备转行或者继续做大,但由于收入差距导致难以实现资金积累,使得多数摊贩的计划难以实现。

2.3非正式就业群体作为对正式就业群体的补充力量,呈现规范化的趋势。

非正式就业群体日益庞大,已成为城市中不可或缺的部分,很大程度上弥补了正式就业群体的不足,并且在城市管理部门的调控与管理之下呈现逐渐规范化的趋势。

三、非正式就业的潜在效应研究

受访者1——两夫妻2006年在本地双汇工厂上班,2009年从事物流搬运,2017年夫妻共同出来摆摊卖盒饭。“这个地方城管专门给我们划了疏导点,但我们还是会经常去那些可能不太适合摆摊的地方,管得紧了,就只在这摆……许多路过的年轻人或者休息的工人来我这吃,那些路边卖西瓜的也过来吃,我这要是一走,那些人肯定还不习惯哩!”

受访者2——特困户,政府单独划出一块摆摊点,一家人以卖水果为生。“我们是贫困户,政府让我们在这里卖水果,马马虎虎混口饭吃,这里的人都很好,都很相互照顾……”

受访者3——串串香摊主,孩子在哪儿上学,就在哪儿摆摊。“孩子初中快毕业了,每天生意都挺好……孩子放暑假我就不做了,好好歇歇,下次我就不在这儿做了,去孩子高中学校外边摆……”

受访者4——卖绿豆沙,有正式工作,闲时摆摊赚点外快。“平时工作比较闲,每个月工资也不多,听别人说出来摆摊赚的多,就想做做看……”

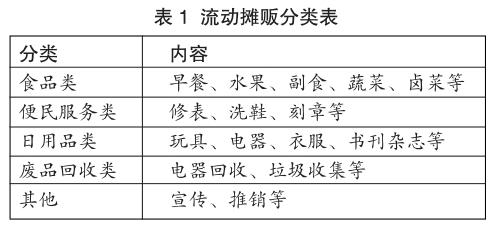

受访者3、4属于待发展区研究对象,受访者1、2属于发展区研究对象。与前者相比,后者无论是工具还是材料显然都更为正规,拥有固定的摆摊地点,且更加注重卫生问题。实际采访的对象还有很多,大致可以分为食品、便民服务、日用品、废品回收和其他五大类。

基于社会视角进行分析,笔者总结出如下方面:

3.1非正式就业具有独特的就业门槛和运营模式。

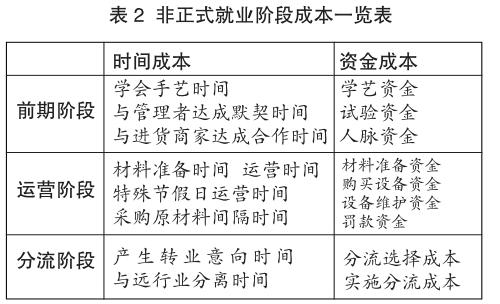

非正式就业者在选择某一非正式行业时可能需要拜师学艺,大量的时间成本与不确定性会形成一定的就业门槛。进入后,多样化的运营模式也会带来运营成本与风险,不仅如此,人们还需要考虑到未来的职业变更与分流成本。

3.2非正式就业群体内部自组织化,具有一定的经营规模。

摊贩经营者大多不能通过这种就业形式实现资金积累,但是有少数经营者能够通过不错的盈利来改善自己的经营条件,扩大经营规模,有以下两种方式:

(1)联合经营:同类联合提高商品出产效率,异类联合通过配套种类的提高增加销量。前者是同类型商品的联合增加,如我们调查得知一卖凉皮的大妈生意较好,经常忙不过来,她就带了儿子儿媳入行也在旁边新经营了一个凉皮摊位,促使其单一产品产量和销量的提高,增加家庭收入;后者是不同类型商品的联合叠加,如我们调查得知一卖烧饼干粮的大叔盈利较好,他便拉上了亲戚在它旁边卖起了饮品,使两者的销量都呈现较高水平,增加收入。

(2)更新设备:在人力和技术不变的情况下,更换更为便捷且运营能力更大的设备来提高收入。如一位卖西瓜的大叔,早先是骑脚蹬三轮自行车在卖瓜,然后攒钱买了一辆二手小货车,大大增加了西瓜的运载量,提高了销量,增加了收入。

3.3非正式就业虽存在许多问题,但依然成为了一股强大的就业力量。

因受教育程度,所處环境背景不同等因素的影响,人们就业情况多种多样,非正式就业为社会底层人员提供了大量的就业机会,让其获得相应的技能,积累一定的财富,使他们都参与到经济发展中来,利于社会稳定。同时非正式就业的就业成本不高,加工程序简单,因此提供的消费品较为廉价,满足普通居民生活消费需求。

四、思考与结语

4.1非正式就业对城市经济有一定带动作用,虽有其局限性,但已成为我国城镇就业的重要途径。

研究表明,2000- 2010年我国城镇非正规就业占城镇就业人口的比重稳定在45%左右,非正规就业已经成为城镇就业的重要途径。尽管城镇非正规就业对经济总产出的带动作用仅为城镇正规就业的25%,但其对经济增长的推动力仍要大于农村劳动力。而城镇非正规就业的主体恰恰是农民工群体,由此可见,广大农村劳动力转变为城镇非正规就业者的过程对于提高全社会的生产力具有积极意义。一方面,城市管理部门应当重视起非正式就业群体的正向作用;另一方面,要在市场监管上降低正规就业制度的门槛,推进非正式就业群体的教育培训制度,提高该群体的人力资本水平。

4.2非正式就业群体缺乏应有的驻足空间,规划部门应配合城市管理部门合理划设便民临时疏导点。

鼓励街道管理部门利用闲置区域划设便民摊贩临时疏导点(临时的小型集贸市场),弥补公共配套设施的不足。针对便民临时疏导点的管理,划定经营区域,规定营业时间,以统一标准实行有序管理。设置便民临时疏导点,在现有摊贩集聚点基础上加以规范,统一划行归市,经营摊位统一摆放。同时,落实定人定岗管理责任制,加强疏导点外无证摊点的管理,确保疏导点正常运行,较好地满足市民的生活需求,让城市管理更加规范。

4.3当前城市规划对非正式就业的限制和管控过于片面,城市公共空间规划不应只注重正式经济群体,要兼顾非正式就业者,营造多元文化空间。

世界上大多数地区的城市政策和规划法规仍然严重偏向于对非正式经济的控制和遏制,随着时代进步和时间推移,这些政策话语和实践也确实发生了改变。布朗(Brown,2015)认为城市公共空间应该被视为一种公共资源,为那些试图保障其收入的人开放。这些关于进入街道和公共场所工作的论点对城市规划具有重要意义,因为通常通过这些渠道,可以调解相互冲突的主张并制定监管措施的细节。需要使用公共空间的不仅仅是街头商贩,也包括行人、车辆和娱乐活动,因此需要使彼此之间互相适应。规划者应当主动去了解这些变化以及这些变化对非正式就业群体和城市公共空间的影响,了解非正式就业群体的需求和意愿,使该群体能更好的参与到城市公共空间的规划及发展研究之中,从而建立和制定新的服务设施和规则,推进非正式空间参与式治理,营造多元文化空间。

参考文献:

[1]万向东.农民工非正式就业的进入条件与效果,《管理世界》2008年第1期.

[2]赵珊.城市流动摊贩生存现状的调查及其合法化思考,《企业家天地》,2010.

[3]王洛忠,刘金发,宗菊.城市街头摊贩:非正规就业与公共政策回应,《新视野》,2006.

[4]张延吉,陈祺超.秦波论城镇非正规就业对经济增长的影响——基于我国31个省区市的面板数据分析.