西北农民银行对晋绥边区抗战的作用

李建权,贾思雨

(太原科技大学 马克思主义学院,山西 太原 030024)

抗日战争时期,由于日本的大肆侵略和国民党反动派的经济封锁,晋绥边区金融市场紊乱,人民生活苦不堪言。兴县—西北农民银行的成立和发展为晋绥边区抗战事业做出了巨大贡献,为新中国银行业的发展积累了丰富的经验。

一、兴县—西北农民银行的建立和发展

晋绥抗日根据地[注]1937年9月,贺龙、关向应领导八路军120师主力在晋西北和管涔山脉一带建立了晋西北抗日根据地。次年8月,120师一部和地方武装组成大青山支队,挺进绥远北部,开辟大青山抗日根据地。到1938年12月,开辟了以大青山为依托的绥西、绥南、绥中三块游击根据地,并逐步同晋西北根据地连成一片,构成晋绥抗日根据地。是抗战初期党中央与各敌后抗日武装及共产国际联系的交通要道和重要屏障,多次粉碎日本侵略者妄图越过黄河摧毁延安中共领导机关、进犯陕甘宁边区的阴谋,为党中央的战略安全做出了巨大贡献。

八路军120师进入晋西北地区时期,由于货币种类繁多,加之阎锡山在山西滥发晋钞,导致晋西北地区金融市场混乱,人民生活苦不堪言[1]。针对这一状况,晋西北党委决定:建立一个完全由共产党领导的银行,并委任熟悉本地实际情况的刘少白[注]刘少白(1883—1968),名象庚,字少白,山西兴县黑峪口人,毕业于山西大学法律预科,1937年8月加入中国共产党,早年参加辛亥革命,先后任山西省议会议员、全国政协委员、山西省政协副主席,还担任山西省政府委员会委员、山西省监察委员会委员、抗美援朝华北委员会常务委员、保卫和平委员会山西分会理事、中苏友好协会山西分会副主席等职,是著名的开明绅士、民主战士,被誉为中国红色银行事业的创始人之一。同志全权负责银行筹建工作。刘少白接到任务后,多方筹划,带头拿出全部积蓄,借助“牺盟会”[注]山西牺牲救国同盟会(简称“牺盟会”),在中国共产党抗日民族统一战线伟大号召和山西抗日救亡运动蓬勃发展的特定历史条件下,于1936年9月18日在太原成立。1937年初进行重大改组后,成为一个在共产党直接领导下发展、壮大起来的民族革命大联盟式的具有统战性质的抗日群众团体。“战动总会”[注]第二战区民族革命战争战地总动员委员会(简称“战动总会”),1937年9月20日在太原正式成立,是由中国共产党公开领导的,与阎锡山当局共同合作的,包括各党派、军队、政府、团体在内的,既着力于武装民众的战争动员,又担负起协调八路军、晋绥军、国民党中央军之间及军队与地方之间关系任务的新型的抗日民族统一战线组织。的力量,巧妙利用阎锡山“国难当头,有钱出钱,有力出力”[2]的方针和其在山西的影响力,取得牛友兰、杨邦翰、刘训山等当地知名绅士的信任和支持,凑足了铺底准备金共计5万余元[3]。根据银行的革命性、实效性和基础性,把银行命名为“兴县农民银行”。中国共产党在晋西北建立了真正属于人民自己的银行。1937年11月初,刘少白同志在银行第一次董事会上被一致推举为银行经理,兴县农民银行正式成立运营。

为使银行真正发挥金融作用,刘少白提出发行钞票,并且要速度快、面额小。在当时纸张紧缺、印刷设备落后的情况下,不到一年时间就印刷了三批纸币,并且在市场上顺利流通。为稳定币值,兴县农民银行依靠地方组织与各界合作,抽出资金发放农业贷款,开办供销社、杂货铺、购买织布机建立纺织厂,推动了经济发展。1938年6月,银行使用了正规的印钞纸张,印出了质量较好的正式钞票10万元,很受群众欢迎,在金融战线上与阎币和法币展开了有效的斗争。兴县农民银行绝大多数资金用来为八路军购买粮食、武器、补充军需,支援八路军抗战。刘少白面对日寇扫荡和阎锡山的反共破坏,广泛开展宣传教育活动,经常带领银行工作人员开展保护基金的斗争,确保了中共领导的边区政府和人民财产没有受到损失。

晋西事变后,中国共产党建立了晋西北行政公署,为解决军政费用困难,很快领导开展了全区性的献银、献粮、献物和扩兵“四项动员”工作[4],但对八路军的经济困难而言,“四项动员”只是杯水车薪。为切实解决边区的经济问题,经中共中央和晋西北行政公署批准,1940年5月10日,在原兴县农民银行的基础上扩建成立西北农民银行。

西北农民银行成立之初,只有总行,机构不健全,根据地很少有从事过金融工作的人员,干部储备空虚,基础性业务由行署财政处代理,各项业务几乎停滞不前。1940年冬,根据地取得反扫荡胜利后,开始拓展地方分支机构,逐步建立起地方支行和服务处。为进一步稳定晋绥边区的金融市场秩序,西北农民银行印制发行西农币(以下称“农币”),并采取多种手段打击新省钞和地方流通券[5]49,使阎锡山的新省钞逐步退出金融市场。直至1941年初,晋西北行政公署明确规定农币为根据地唯一合法本位币,稳定了边区金融市场。

二、西北农民银行对晋绥边区抗战的作用

西北农民银行的创办,是中国共产党依据当时晋绥边区国民经济情况和对日作战需求应用而生的政治经济策略。各项银行业务的积极开展,维护了边区金融市场秩序,提供了边区购买军需的资金,促进了边区经济的恢复与发展,提高了边区人民群众的生活水平,增强了人民群众对抗日根据地的信心,为晋绥边区抗战事业的顺利发展做出了重要贡献。

(一)整顿货币,维护边区金融市场稳定

为了粉碎日军的经济封锁,实现市场上流通货币的统一,西北农民银行发行了西北农币[2],其与伪钞、法币、银洋三种货币展开了激烈的斗争,巩固和提高了农币的地位,进而维护了边区金融市场的稳定。

晋绥边区对伪钞一直采用坚决肃清,杜绝使用的政策。首先,加强宣传,让群众自觉抵制伪钞,粉碎日军“以战养战”的阴谋;其次,严令党、政、军拒用伪钞;最后,组织合作社,统一对外贸易,积极组织货源,力求解决边区军民必需品供给问题。同时,给予违反者严厉批评。1941年,晋绥边区政府接连颁布了《修正扰乱金融的惩治暂行条例》和《关于巩固和提高农钞严禁白洋流通彻底驱逐伪钞的指示信》,严厉批评了第三、八分区违背政府法令的错误做法,责成三地委和八地委对严禁使用伪钞问题进行认真讨论[6]145;再次,强调坚决肃清伪钞,不允许行使和私藏,违者除了要没收伪钞外,还要处以罚金和刑罚。通过这些措施,有力地打击了伪钞,使日伪妄图以伪钞挤进根据地的目的破产。

对法币的斗争经历了“允许法币和西农币共同流通——只允许保存,不允许流通——保护法币——彻底禁止法币流通”[7]的过程。晋绥政权建立初期,允许法币和农币共同流通。到1941年初,只允许保存,不允许流通。但是,农币发行之初,尚缺乏信用基础,外汇[注]以本区或本游击区以外的货币表示的,为各区普遍接受的,可用于各地间债权债务结算的各种支付手段。基金又不充足,如果完全禁用发布,会使市面停顿,金融陷入僵局。为此,边区政府对法币政策作出调整,采取网开一面,暂准法币流通的政策。这样做更有利于根绝伪钞,有利于巩固农币和稳定金融。在1942年秋冬,召开的高干会及临参会上,分析了当时的金融斗争形势,当时法币价格不断下跌,且过去依靠法币到河西购买物资,现在由于边区土产增加,可由出口土产代替,同时政府又采取募集金融公债、增加实物准备等措施,具备了停止法币流通的条件。到1942年11月9日,晋绥边区政府通过并颁布了《关于提高和巩固农币决议》,宣布停止法币流通。经过三个多月的努力,法币即已禁绝。

对银洋的斗争政策主要是:禁止银洋流通。西北农民银行成立之初,由于缺乏货币发行和管理经验,盲目发行货币,曾发生严重的通货膨胀[8]。根据地外贸入超很大,如果放任银洋自由流通,就会使大量资金落入敌手,对根据地产生不利影响。1941年11月,晋绥边区政府颁布了《修正扰乱金融惩治暂行条例》,强调西北农民银行发行的农币是根据地唯一合法本位币,其他货币(包括银洋现金银及其他非本位货币)除准贮蓄保存外,一律禁止在市面上行使[5]172。之后,边区政府又相继颁布了《关于确实执行金融法令,禁绝银洋暗流的命令》和《修正扰乱金融惩治暂行条例补充办法》,明确规定交易中严禁使用银洋,对暗使银洋者不仅有罚金上的处罚,还有刑罚处罚,可以看出晋绥边区政府禁止银洋使用的决心。1943年11月1日起,晋绥边区政府彻底禁止银洋流通,一切业务均须使用农币。商人私自存放银洋,以行使论处。禁绝银洋政策的落实,使得银洋在市场上的流通逐渐减少。但是,事实表明,禁止银洋流通绝非易事。自1941年宣布禁止银洋流通后,银洋仍然是市场上流通的主要货币,而农币和法币则只作为辅币,起找零作用。在1942年秋冬的高干会及临参会上,经过对金融问题的讨论以后,仍然确定坚持严禁银洋流通的政策。

通过农币与银洋、法币和伪钞等非本位币的斗争,改变了晋绥边区货币纷乱繁杂的局面,基本实现了货币统一,巩固和提高了农币地位,也防止了日伪利用非本位币扰乱边区金融市场,推动了边区金融市场的稳定。

(二)发行货币,为购买军需物资提供资金

在抗日战争中,军队军需物资的供给起着十分重要的作用。西北农民银行为购买军需提供了强有力的资金支持。1942年9月,西北农民银行发行“将近1000万的货币数量,其中财政借款占发行总量的76%”[5]80,主要用于军队和党政民机关人员的粮秣、被服和其他必需的经费。同时,边区政府鼓励部队机关自力更生开展大生产,以增加财源,克服财政困难,减少银行透支额,这一政策取得了一定成效。如银行透支占预算支出的比例,“1940年为30.7%,1941年为20%,1942年为5.7%,1943年没有透支,1944年为7.5%,1945年为14.7%”[6]239。同时,部队机关的自给自足能力也有所提高,当时有相当数量的经费已经是靠“取之于己”。同时,也适当调整了军政人员、教师、工程技术人员等的供给标准(见表1)。

表1 1943—1945年边区脱产人员供应标准[6]249

说明:1斤当时等于16两

从表1中可以看出,1943—1945年,边区经济有了一定的恢复和发展,部队人员供应标准也有了一定的提高,但是数量有限。在这些有限的供应中,西北农民银行的财政借款占一部分,还有一部分来源于部队机关自己生产发展。随着边区一天比一天扩大,脱产人员也迅速增加,这使财政支出逐年急剧上升,财政收入远远低于财政开支的需要。

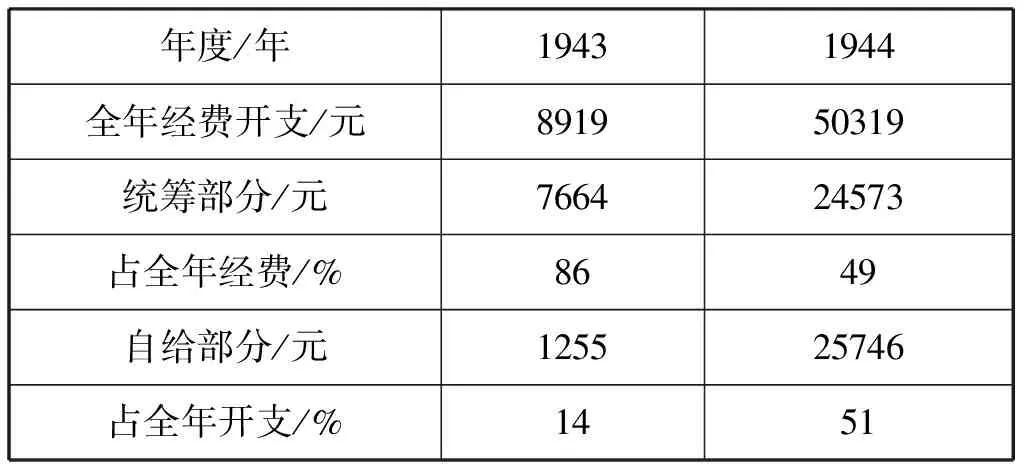

1943年以后,边区在财政上对解决供给问题采用补助办法,即按照各单位实际情况给予补助经费,统筹粮食。不足部分,各单位自力更生解决,并列入预算,作为拨付经费的依据。除此之外,还采用节约支出的办法,减发经费。如1944年即规定除服装、装备兵工粮食及公用事业费用外,“要求各单位生产自给47%,其余为统筹部分”(见表2)。

从表2看出,军队系统经费中,统筹部分占全年经费由1943年的86%下降到1944年的49%,而自给部分由14%上升到了51%,说明军队系统自力更生解决经费能力提高,边区财政支出大大减少,西北农民银行贸易透支额随之减少,在一定程度上减轻了西北农民银行的负担。但是,西北农民银行在边区军需物资的资金支援上的作用是不可磨灭的。

表2 军队系统经费开支生产自给与统筹比较表[6]253

(三)发放贷款,促进边区经济的恢复与发展

抗日战争爆发后,日本对晋绥边区除采取军事侵略外,还发动了经济战争,大量倾销日货,发行伪币,掠夺战略物资,扰乱金融市场,使边区商业贸易走向衰落。大量商店关闭,商人纷纷逃走,导致商品物资匮乏,经济遭到严重破坏。西北农民银行配合边区政府,发放贷款,恢复和发展了晋绥边区的经济。

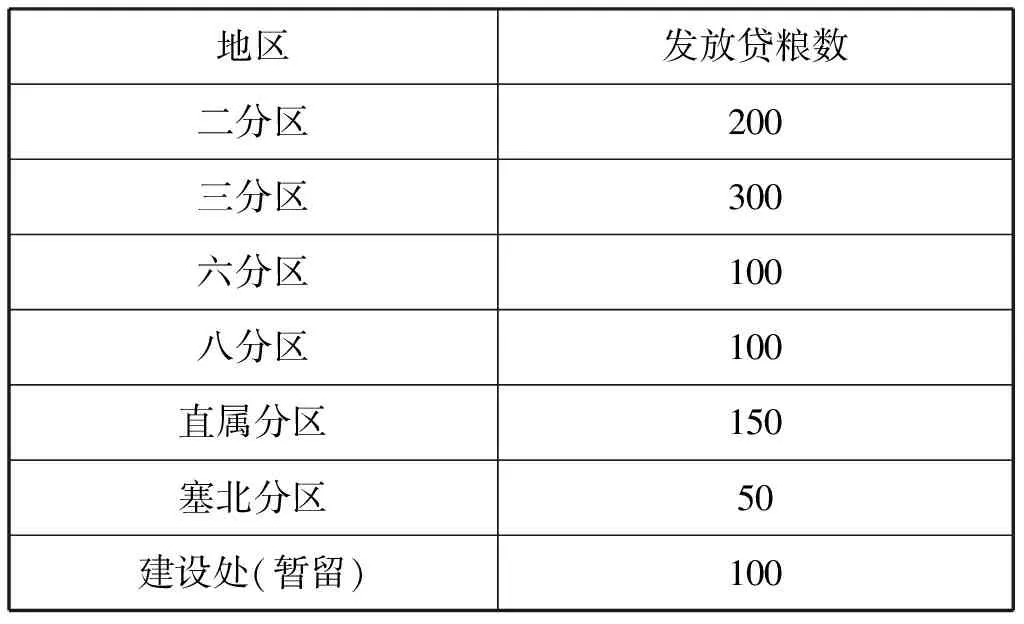

西北农民银行主要发放农业贷款、纺织业贷款、工矿业贷款以及其他贷款。在农业贷款方面,1940年,晋绥边区政府提出,“农业政策的首要目的是发展农业生产,低利农民贷款。”[9]8明确了对农民实行农贷,以扶植根据地农业生产的发展。西北农民银行积极响应政府的政策,于1943年1月颁布了《农业贷款暂行章程》,指出农贷的主要发放对象是发展农业生产的组织和农户;贷款主要用来“购买耕牛、农具、种子、食粮、肥料,举办或扩大畜牧事业,发展棉蓝特种农作物,发展农村纺织业以及兴办水利等”[5]208。“贷款贷偿都必须使用农币,必要时可用实物折价,贷款月息一分半,对灾重地区及敌人蹂躏较重地区,其利息一律八折。”[5]209同年11月,边区政府颁布了《关于今年农贷一律免息的命令》。该命令强调:“今年农贷(包括春耕及青苗两次贷款)原规定为有利贷款,普通月利分半,抗属分二。”[5]222目的在于纠正过去救济缺点——平均分散,不用于发展生产的现象。政府贷款的目的本不在取利,所以为避免计算利息的麻烦,使农贷对农民更为简便有利起见,决定改为无利贷款。随后,晋绥边区政府决定“发放无利贷款五千万元,其中春耕贷款两千五百万元,种棉贷款一千万元,青苗贷款一千五百万元”[5]224(具体贷款分配见表3)。“贷款数额分配时,不用平均分散使用,确保贷款者解决生产困难,但也不要过于集中,以免减小贷款作用,一户最高贷款额以2000元为限。”[5]225这些农贷政策的制定,推动了群众的生产积极性,有利于增强群众对中国共产党的信心。

表3 民国三十三年度发放农贷具体分配[5]224,229

在工业贷款方面,1940年2月28日,晋绥边区颁布的《山西省第二游击区贷款暂行办法》做出了明确规定:凡是在本游击区以内私人经营的生产事业,“经政府登记立案,可向政府请求低利或无利贷款”[5]201。为了发展纺织水利,以增加群众生产,边区政府决定“纺织、纺车、水利等贷款一律免收利息”[5]223。1944年2月,为推广纺织,边区政府通知各地可发放纺织贷款,用于购买织布机、纺线纺毛车子,发展纺织运动。为了帮助民间工矿业发展,增加产量,争取主要工业品自给,晋绥边区政府根据各地发展工业情形,于1945年发放工矿业贷粮一千大石(具体分配见表4)。此次贷粮,仅限于贷给民间工矿业。

表4 晋绥边区行署1945年发放工矿业贷粮情况[5]235

说明:单位为大石

据不完全统计,“截至1945年底共计农贷(包括春耕、种棉、水利、青苗、安置移民等项贷款)105094000元,贷粮14485大石,纺织贷款20200000元,贷棉花10500斤,工矿业贷粮1100大石”[9]222。这些贷款和物资不仅在经济上帮助了群众发展生产,扶植了贫苦人民翻身,促进了边区农村经济的恢复和发展,而且在政治上也进一步起到了团结群众,组织群众更有力地打击敌人的作用。

(四)支持合作社发展,稳定物价

抗日战争时期,由于晋绥边区受到敌人严密的包围封锁,再加上经济发展本就落后,物资严重缺乏,导致物价波动很大。西北农民银行通过支持合作社发展以及管理外汇等方法,以达到稳定边区物件的目的。

1941年4月,中共晋西区党委明确提出,各区各行政村必须建立合作社,其主要任务是供给人民日用品,平抑物价,以此来巩固农钞[5]3。为了鼓励人民兴办合作事业,晋绥边区政府指出,凡是在山西省第二游击区以内私人经营的合作事业经政府登记立案者,可呈请政府请求低利或无利贷款。成立3个月以上且社员在100人以上,取得一定成绩的生产运销信用等合作社,在政府登记立案后,可贷与其社股总金额2倍以下贷款;成立不久且社员不足100人,但有必要贷款的生产运销信用合作社,在政府登记立案后,可贷与其社股总金额1倍或1倍以下贷款;已向政府登记立案的有特殊情况的消费合作社,可贷与其社股总金额1倍以下贷款;抗属集股所办的合作社,受特殊待遇[5]201。

西北农民银行为配合政府工作,扶植根据地合作事业,于1942年2月20日提出《举办合作社低利贷款》,此项贷款分为定期和活期两种。“贷款的利息从五厘到七厘,期限最长两年。”[5]238合作社想要向银行借款时,要把合作社登记证交由银行检验,并且要有机关或者商号为其做担保。如果为创办生产或运销等业务借款时,需做出简单业务计划交给银行。晋绥边区政府和西北农民银行对合作社事业的支持,使得合作社即使在战争情况下,也能供应群众需要,不仅解决了群众的困难,巩固了农币地位,稳定了金融,而且打击了奸商的投机。

(五)管理外汇,促进边区贸易平衡

抗日战争时期,晋绥边区生产力水平低,加之国民党反动派的经济封锁,使得进出口贸易极不平衡(具体表现见表5)。

从表5中可以看出,晋绥边区出入超很大,其中二区差额最大,高达228800元,兴县次之,入口额将近出口额的二倍。边区出入超总额高达525472元,进出口贸易严重失衡。

表5 1942年以前银行贸易出入统计表[5]558

说明:完全以银洋计算

为发展根据地经济,稳定金融,巩固本币,确实管理外汇,制止资金外流,1941年10月,在第三次行政会议上,晋绥边区政府规定在根据地必须行使农币,其他货币一律不准行使[5]15。同年11月1日,边区施行《管理对外汇兑办法》,规定到境外购买货物要按对外贸易管理办法,获得贸易局批准后到西北农民银行请核外汇;“向境外汇款,直接向西北农民银行请核外汇,但款项不得超过农币200元”[5]192;因转移财产或其他关系携带自行保存的法币,或其他非本位货币出境,必须向银行申请核发非本位币出境证明文件,如未持有银行发给非本位币出境证明文件,一律以私用非本位货币出境论处。此外,西北农民银行推出边区土特产以加强外汇管理。输出土产品,换回根据地急用物资。晋绥政府对于输出一般货物所换回的金银非本位币进行严格管理,交于银行,银行按挂牌价付给相等价值的农币,绝不允许再有偷漏放任现象[5]33-34。西北农民银行通过输出土产品,吸收外汇,减少了外汇的浪费,使得银行的外汇利用实力提高,促进了边区进出口贸易的平衡,从而促进了物价的稳定。

(六)减轻负担,提高边区人民生活水平

晋绥边区经济文化状况相对落后,人民生活水平低下,加之日军对边区的大肆侵略和国民党反动派的经济封锁,使边区军民的生产生活遭到严重破坏,根据地财政入不敷出,人民生产萧条,生活飘零。

晋绥边区政府根据边区实际状况和具体的政治环境,审时度势地确定了总的财政政策,即按照“统筹统支,量入为出”的原则[10]67,把公粮、田赋、税收、契税、罚金、没收的汉奸财产、公营事业盈余作为政府收入,建立了公粮支付保管制度、金库制度、财务预决算制度、经费审计制度等。在征收公粮问题上,晋西北行署逐步建立并完善了累进税率税收制度,保护了各阶层人民的利益。1942年10月,晋绥边区政府在《晋西北行署的财政报告》中对征收公粮做出了明确规定:“公粮的个人负担不超过收入的30%,总征收量不超过总产量的20%,负担者不少于80%。”[10]67-68征收办法以国民收入为主,同时减少因在战争中遭到敌人严重烧杀破坏的敌占区人民的负担,保证了人民负担的公平合理。为配合边区政府完成田赋的征收任务,促使货币下乡,西北农民银行贸易局负责组织肩挑小贩下乡,专卖农币,并且由银行提高牌价。同时,为了避免陆续提高,影响农币的巩固,在农币黑市价格比所定的标准价(暂定为30元农币等于银洋1元)低的地方,采取跃进式的提高办法;在农币黑市价高的地方,采取逐渐压低的方式,以争取吸收非本位币及物资,使农币黑市价格保持在所定的标准价左右,巩固农币。同时,西北农民银行逐步建立了比较完备的监督管理、使用运行制度,得到了广大人民的拥护。

在政府的统一领导下,军政民努力发展农业、手工业生产,减轻了农民负担,解决了经费不足的问题。西北农民银行也为晋绥边区政府提供了强有力的资金支持,解决了边区广大军民的温饱问题,粉碎了国民党顽固派“困死八路军,饿死八路军,赶走八路军”[2]的阴谋。同时还采取开源节流、自力更生、丰衣足食等策略,克服了财政困难,支持了抗日战争的经费需要,提高了晋绥边区军民的生活水平。

抗日战争不仅仅限于军事层面的斗争,同时也是一场艰巨的经济博弈,而银行作为金融体制的工具,经济发展的推动力量,对于晋绥边区来说,其地位无可替代。边区政府与侵华日军以及国民党反动派之间展开的经济、金融斗争,是非常残酷的,每一次较量,都关系到晋绥边区民众和人民军队力量的存亡。中国共产党人在晋绥边区经济金融战场上取得的战绩,推动了边区金融市场秩序的稳定,巩固了农币地位,提供了边区购买军需的资金,促进了根据地经济的恢复与发展,提高了边区人民群众的生活水平,不仅推动了晋绥边区抗战事业的顺利发展,而且为新中国银行业的建立积累了丰富经验。