美国主流媒体视域下的中国共产党形象研究(1930-1937)

——以《华盛顿邮报》《纽约时报》为对象

提要:政党形象是政党研究的一个重要面向。当前学界对中国共产党的国际形象关注较多,但大部分是聚焦于当下,而对历史上中国共产党的海外形象研究较少,尤其是对早期中国共产党的海外形象研究几乎空白。文章以美国两大主流媒体《华盛顿邮报》和《纽约时报》1930年至1937年间关于中国共产党的213篇相关报道为研究对象,梳理了美国主流媒体对中国共产党围绕国共关系、苏维埃运动、中苏关系、反帝意识和共产主义意识形态五个方面报道的相关内容,从而去剖析他者笔下的中国共产党的形象及其成因,以此推进该议题的研究。

政党是现代政治的一个基本构成要素和重要活动主体,政党制度是一国政治制度的重要组成部分,政党政治是现代民主政治的主要表现形式,政党形象(party image)则是现代政治当中的关于政党的一个重要面向。政党形象,既是政党的组织形象,也可称为是政党的公众形象与公关形象,是指公众对政党从其理念到政治实践全部印象及评价的总合,是对政党情感与价值判断的直接依据(1)段功伟:《权力的辩护执政党公共形象传播研究》,广东人民出版社2015年版,第5页。。一个政党的政党形象影响该政党的权威力和可信力,根据公众群体的不同,可以分为政党的国内形象与国际形象,就国内形象而言,政党良好的美誉度能够增强公民的信任感和认同感,有利于巩固执政地位实现执政目标;执政党的国际形象则是国家形象输出的重要载体,影响着该国在国际社会中的作用力与影响力(2)吕冬冬:《中国共产党执政形象论》,吉林人民出版社2008年版,第6页。。

自1921年中国共产党建党以来,中国共产党的国际形象的呈现经历了一个从媒体报道到学科研究的过程。中国共产党最早被世界所认识最早于1925年来华采访的记者,据统计至1949年至少有184人,其中著名的有约翰·本杰明·鲍威尔、埃德加·斯诺、艾格尼丝·史沫特莱和安娜·路易斯·斯特朗等等。在1937年之前,并没有一个来华记者是能够真正深入实地的采访和报道中共的,直到美国记者埃德加·斯诺(Edgar Snow)的出现,他到西北革命根据地进行了历时4个月的实地采访,于1937年发表了《红星照耀中国:中国共产主义诞生的经典叙述》一书,这本关于中共领袖、中共的政治改革、根据地军民生活等内容的书籍成为世界上第一本详细介绍中国共产党的书籍,通过实地探究,他得出了共产党是受人民拥护的政党——“中国社会革命运动可能遭受挫折,可能暂时退却,但它不仅一定会继续成长,而且在一起一伏之中,最后终于会获得胜利”(3)[美]埃德加·斯诺著,董乐山译:《红星照耀中国:中国共产主义诞生的经典叙述》,中国人民解放军战士出版社1979年版,第406页。这一结论。埃德加·斯诺的书一时风靡全球,中国共产党的国际形象得以真实地呈现在世人面前,一时间,陕北苏区成了全世界关注的热点,外国记者先后进入苏区。(4)郎迎洁:《埃德加·斯诺:第一个走近毛泽东的西方记者》,《中国档案报》2018年8月3日,第1版。这与1937年之前美国主流媒体对于中国共产党形象的报道形成了鲜明的对比,当然,二者的观察也并非绝然不同,例如他们都注意到了中共与苏共的不同之处。就美国主流媒体而言,十九世纪二十年代他们对中国共产党知之甚少,几乎未提,三十年代美国两大主流媒体《纽约时报》和《华盛顿邮报》才开始逐渐关注中国共产党,这期间两家媒体的报道构成了中国共产党早期在美国的海外形象。由此,笔者以美国两大主流媒体为研究对象,具体分析中国共产党早期的海外形象的呈现,并尝试分析其成象原因。

一、《华盛顿邮报》与《纽约时报》材料分析

文章以《华盛顿邮报》《纽约时报》为研究材料,具体研究和分析了1930至1937年美国主流媒体视域下的中国共产党形象,通过整理与主题相关的两份报纸共213篇报道为材料,使用量化分析的方法,从新闻报道频率和新闻报道主题进行分析,从而去探讨美国主流媒体视域下早期的中国共产党在美国的形象及其演变。

《纽约时报》创刊于1851年,至今已有百余年历史,是美国历史最悠久、流程最完备的日报,也是美国最有影响力的报纸,该报素以信息灵通、言论权威著称。《纽约时报》自创刊以来就坚守保守立场,在美国的精英媒介中具有强大的声望,号称是“政治精英的内部刊物”,是美国国务院、国会、各国大使馆在内的诸多政治团体和社会组织了解世界时讯和政治动向的一手刊物,因此《纽约时报》被誉为“权力机构的圣经”和“档案记录报”,以至于有人说,《纽约时报》没有报道过的新闻不算新闻(5)刘继南:《镜像中国世界主流媒体中的中国形象》,中国传媒大学出版社2006年版,第2页。。以严肃性和权威性著称的《纽约时报》在今天依然保有强大而广泛的影响力,2000年该报平日版发行量109.7万份,星期日版为168.2万份。

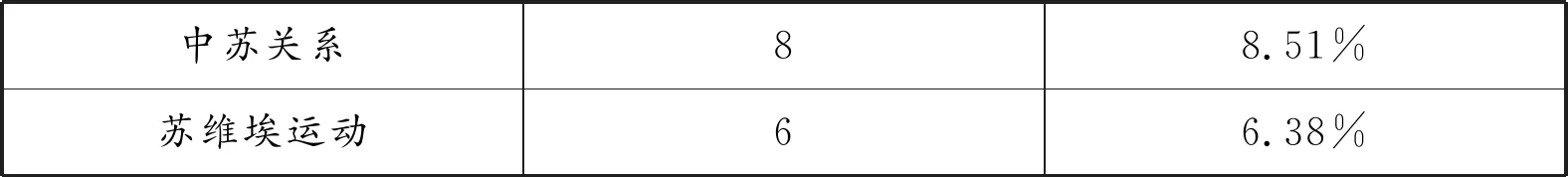

通过笔者的整理发现,1930至1937年间关于中国共产党的报道共有119篇,通过对其主题内容的整理,几个重点分别是国共关系(共73篇)、反帝意识(共19篇)、中国共产党的意识形态(共14篇)、苏维埃运动(共9篇)、中国共产党与苏联的关系(共4篇),根据内容的主题制作的表(表1.1)如下:

表1.1 《纽约时报》1930-1937年关于中共的报道主题频率表

由表1.1可知,《纽约时报》对早期中国共产党的报道重点关注于中国共产党与国民党的关系上,此外,对中国共产党的反帝意识与意识形态有着一定关注,对中国共产党与苏联的关系和苏维埃运动也有篇幅不多的报道。对这些内容的报道,共同构成了中国共产党在《纽约时报》上的早期形象,也影响了美国公众特别是精英人士对于中国共产党的最早认知。

《华盛顿邮报》创刊于1877年,曾多次获得新闻界普利策奖,是美国最具影响力的媒体之一,其以当代新闻调查的思路探索出新闻报道的新模式和新方法,收获了大批量稳定的受众群体,读者范围既有精英阶层也包括普通大众,是美国四大最具影响力的报刊之一。又因地理位置位于美国首都华盛顿,因此其重要性和不可替代性又是地方报纸所不能比拟的。

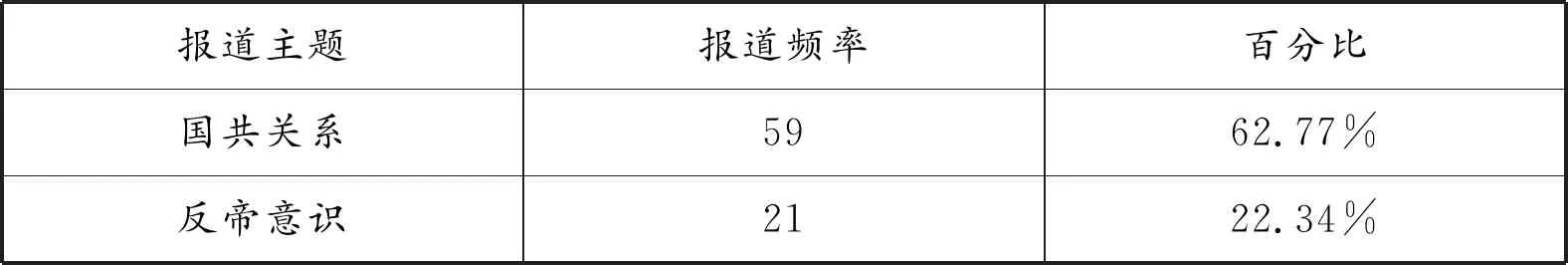

《华盛顿邮报》关于中国共产党的报道于1930至1937年共94篇,主要主题内容分为几个方面,国共关系(共59篇)、反帝意识(共21篇)、中国共产党与苏联的关系(共8篇)、苏维埃运动(共6篇),表1.2如下:

表1.2 《华盛顿邮报》1930-1937年关于中共的报道主题频率表

中苏关系88.51%苏维埃运动66.38%

《纽约时报》与《华盛顿邮报》同属于美国的四大报纸(《今日美国》《纽约时报》《华盛顿邮报》《洛杉矶时报》),《华盛顿邮报》尤其擅长于报道美国国内政治动态,而《纽约时报》则在报道国际事物上更加有威望,这样国内外的报道配合会使看待问题的角度更加全面。

二、美国主流媒体视域下中国共产党早期国际形象的呈现

(一)“农民军”与“红匪”——国共关系中的中国共产党形象

1930年至1937年间,中国国民党与共产党的关系成为美国主流媒体共同关注的焦点,以报道国民党军队与红军之间战争为主题,两家媒体都共同跟进着双方的战斗。

1930年5月《纽约时报》对于中国共产党的兵力和作战情况做了报道:“中国共产主义军队的总人数约为10万人,此外,还完善和武装了红军农民国防军的9个方阵,每个方阵有5000人……中国共产党力量目前控制着大片地区”;1930年6月《纽约时报》再次提到中国共产党,报道“由于共产党在长江流域的统治”,“中国今天正处于自满清王朝被推翻以来所经历的最糟糕的情况”,在美国媒体看来,“长江流域的共产主义威胁甚至盖过了北方人对南京权威的挑战。”在蒋介石的第一次围剿还没开始之前,《纽约时报》便将目光转向长江流域的中国共产党的活动,并认为共产党是一个具有一定规模和统治地域的有严重威胁性的团体。

国民党开始第一次围剿红军之后,《纽约时报》持续不断地报道着战事的实时动态,在前期红军对国民党军队不断战胜的事态发展中,毫不隐晦地透露出一种对共产党与日俱增的强大军事实力的担忧。在红军打败国民党军队的报道中,报道大量描绘了战后的场景:“江西省遭到袭击,天主教传教会被彻底洗劫一空。”;“大多数主要居民被屠杀”;“大约8000名中国男女在江西被屠杀、抢劫和焚烧”(6)“8000 massacred by Chinese bandits”, The New York Times, Oct22,1930,pg.4.,然而,这个消息却是一个出逃的“传教团的米尼拉尼主教(Bishop Migniani)提供的”(7)“8000 massacred by Chinese bandits”, The New York Times , Oct22,1930,pg.4.,可见,消息的权威性和准确性都令人值得怀疑,但是由于缺乏现场第一手消息,报道仍然发出,这树立了共产党负面的形象。在此后的报道中,中国共产党常常与“土匪”、“强盗”混为一谈。1931年6月的报道将红军描绘得如同“瘟疫”,报道称“江西省南部约有5万农民正在逃离家园,以躲避肆虐江西省的红军。”并在后文称共产党为“亡命之徒”,破坏力十分强大,“长江流域许多地方的商业生活正被土匪的袭击所侵蚀,而不法分子则在京汉铁路沿线与政府军对立。”(8)“50,000 flee reds in lower Kiangsi ”,The New York Times,June3, 1931,pg.9.

在报道中,常见对国民党官员的采访。1930年10月,《纽约时报》的一则通讯引用了国民党官员的话称“政府将‘全力粉碎’最近在江西大规模屠杀、抢劫和纵火活动中屠杀数千人、抢劫外国使馆的‘红军’”,此外,更是告诫“美国和其他外国传教士不要进入土匪和共产党出没的内陆地区,”(9)“China moves again to end red menace”,The New York Times, Oct24,1930,pg.9.;1931年6月在采访国民党官员时,引述其报告作为报道内容,“在被共产党占领的城市和村庄里,有10多万辆汽车被烧毁,财产损失超过6.5亿美元。在湖南省有7.2万名无辜者被红军杀害,12万间房屋被烧毁,价值3亿美元的财产被洗劫一空。”(10)“Reds slay 250000 Chinese general says:communists are said to have massacred, burned and pillaged”,The New York Times,June2, 1931,pg.E8.这些报道以国民党官员的话作为依据,本身就是缺乏客观性和准确性的,而正是这些报道树立起美国公众眼中中国共产党如“土匪”、“强盗”的消极形象。

对早期国民党军队围剿红军的屡屡失败,《纽约时报》持以“令人吃惊的”态度,1932年6月的一篇报道称“在江西扫荡的军匪天灾已造成50万人死亡和失踪,在过去的三个月里,这个庞大的数字不断累积。中国共产党最近取得了令人吃惊的胜利,一次造成南京两个师的损失”(11)The Associated Press,“500000 are slain and missing in chinese communist drives”,The New York Times,June25, 1932,pg.1.。国民党官员对此的恐惧和担忧也可从中窥得一见,一位南京官员在1933年4月称“江西的共产主义状况比以往任何时候都要糟糕,政府军的两个师在战斗中被歼灭……这些灾难使南京整整两万人丧生,并导致共产党夺取了大量的步枪、枪支、弹药和其他军用物资,被歼灭的师是南京最好的军队之一”;他描述了共产主义的特点:“它不仅构成对南京的军事威胁,而且构成对长江流域心脏的巨大溃疡,侵蚀国家的政治和经济生活,必须不惜一切代价消除它。”(12)“Reds wipe out big force”,The New York Times, Apr13,1933,pg.9.对此,《华盛顿邮报》也表示忧心,1930年11月的报道称“几个月来,共产党人在中国中部省份肆意妄为,如今,民族主义政府粉碎他们的企图,遇到了比预期多得多的障碍。”对于国民党军队的受挫,报道分析认为原因在于红军是“难以捉摸的”(elusive)——“今天共产主义者可能会坚决地支持红色事业,而明天根据需要,他可能会表现得像一个和平的农民,从而使部队盲目地在乡间搜索一个看不见的敌人。”(13)“Chinese reds defy nationslists drive”,The Washington Post,Nov17,1930,pg.7.对于这种认识,在此后的报道中常常可以得见,美国主流媒体认为红军之所以能够在国民党的围剿中胜利,是因为他们本身就是易于“化妆”的农民,而红军更是一支彻头彻尾的农民军。

当然,《纽约时报》也试图去探究国民党军队失败的原因,他们认为资金紧缺,军心不定是造成国民党军队战斗力薄弱的主要原因。1931年4月的一篇报道引用了在华传教士克里斯托夫·特维特牧师(Rev.Kristofer N.Tvedt)的话——“政府军队不愿进攻红军是因为他们被拖欠了几个月的工资,而共产党显然有充足的资金,而且他们的军队工资都是及时发放的。”(14)Hallett Abend,“Hankow executes reds to avert coup ”,The New York Times,Apr23, 1931,pg.13.1932年的一篇报道将国民党军队的现状描绘出来——“政府的第三十师和第三十一师星期二同共产党军队交战被打败了,他们屈服于劝说而加入了红军,然后联军向西挺进。这一惊人转折的消息传到了在前线作战的国家军队中,引起了极大轰动,这些部队的战斗力已经被削弱了,因为几个月来士兵们一直没有领到工资,而霍乱的迅速蔓延又进一步动摇了部队的战斗力,造成了很大的损失。”另一方面,蒋介石却在正试图用金钱来动摇共产党的军队,“他的飞机散落传单,向每个加入国民政府的旅团提供数十万美元。但是,到目前为止,他在这次竞争中没有取得任何成果。”(15)“Chinese reds seize big Nanking force”,The New York Times,Aug3, 1932,pg.7.

随着1933年9月下旬蒋介石调集兵力开始对中国共产党中央根据地进行第五次围剿,在经济上进行严密封锁,在军事上采用“堡垒主义”的新战略,加之中国共产党内部左倾教条主义严重盛行,中国共产党在与国民党军队对战中处于渐渐溃败之势。《华盛顿邮报》不断地报道着中国共产党军事失利的消息,且将中国共产党的战略转移称之为“共产主义部队(communist hordes)向西迁移”,而苏维埃共和国被认为是“在江西存在了六年的‘共和国中的共和国’(republic within a republic)已接近灭亡。”(16)“Chinese reds center forces at Kweichow”,The Washington Post,Dec4,1934,pg.2.《纽约时报》则评论“6万名中国共产党人最近躲避了100万中国军队,逃亡的共产党人计划在中国西部建立一个苏维埃国家。”(17)“Nanking rebukes canton over reds”,The New York Times, Dec12,1934,pg.5.两家媒体都认为这是南京国民政府驱除“红匪”的成功,随着“共产党人向西挺进的浪潮,蒋介石将军的军队跟进追击,蒋介石四年的运动取得了成果。”(18)“Missionaries flee before Chinese reds”,The New York Times, Nov24,1934,pg.26.1935年1月28日,一群国际新闻记者到江西瑞金参观,他们称“看到了在中国中部建立苏维埃共和国的七年努力的废墟,四面八方都有共产党长期占领该地区的可怕证据”;他们刻意地描绘了战争之后的乡村废墟——“已沦为一片瓦砾,红军用作行刑地点的孔庙,其瘦削的墙壁上布满了弹痕。另一个地方是一个古老的墓地,地上满是死于刽子手之剑下的人的头骨和遗骸。”(19)“Centeal China area wrecked by red rulers”,The Washington Post,Jan28,1935,pg.4.这种恐怖细节描写似乎能够更进一步地突出苏区治理的残酷。

1936年12月西安事变使得国共之间的关系陡然实现了转变,其突发性令美国媒体震惊,《纽约时报》认为蒋介石“对于共产主义的同情在真实性上存在着相当的怀疑”,国共之所以合作“是出于政治进步或爱国主义的原因”而绝不是双方关系在真正意义上的和解。因为“如果蒋委员长和共产党妥协,他将否定为期八年的反共运动,这场运动耗费了数十万人的生命和亿万财产,并摧毁了许多省份,这将意味着中国的政治中统治者用武力统一的政策上失败了,他们用武力肃清共产主义政权的政策已结束。”(20)“Envoys see China ending red wars”,The New York Times, Jan1,1937,pg.3.报道相信国共合作不是蒋介石的政治意图,而是在被绑架的情况以及“中国公众舆论情况下,必须支持共产党人”的不得已选择。因为“共产党知道受群众欢迎的是‘统一战线’的想法”,此外,“一批强硬的少数派,包括许多学生都强烈支持修改后的统一战线”(21)“Nanking is warned by japan on reds ”,The New York Times,Feb5,1937,pg.4.,因此,他们认为国共合作是多方面原因共同造成的,蒋介石是在被逼迫的情况下走向联共抗日的阵营当中。

与此同时,两家报纸都将西安事变看作是中国共产党的重新崛起和最大胜利,认为“中国共产党在南京沦陷和中央政府的混乱之际,在一场大的动乱中夺取了对中国政治体制的控制权”(22)“Communists gain control of vital chinese offices”,The Washington Post,Dec21,1937,pg.1,他们对中国共产党的军事实力极为关注——“10万多名中国共产党人组成的强大军队正在迅速实现统一,成为一支强大的战斗力,并且比过去几年中任何时候都更加紧密地结盟。”(23)“Communists gain control of vital chinese offices”,The Washington Post,Dec21,1937,pg.1.报道分析了中国共产党的现状,认为“共产党人已经从危机中走出来,处于比他们三年前放弃在江西的苏维埃共和国以来更有利的地位”;“九年的反共战争结束了,这是中国红军迄今为止取得的最大的胜利。”(24)The Assiociated Press,“Reds conclude truce in China on own terms”,The Washington Post,Feb6,1937,pg.28.,并且中国共产党是在不放弃斗争方向的前提下取得博弈“胜利”的,他们刊载了周恩来的讲话——“我们绝不会改变党的名称,也绝不会放弃我们的基本目标,我们将会全身心地去实现它”(25)A.T.STEELE,“China will make peace with reds”,The New York Times,Feb20,1937,pg.1.。

在1930至1937年间美国主流媒体对中国共产党的报道,没有一则报告来源于对共产党的实地采访,这些消息或是根据国民党的报道,采访国民党官员;或是根据传教士的信息来进行报道,在无法深入了解中国共产党的基础上,加上国民党刻意塑造的舆论氛围和对事实的片面裁剪,因此很多关于共产党的报告是失实的,在报道中常常可见主观色彩相当浓厚的情感用词,这在一定程度上违背了媒体报道的客观性。美国媒体在这一时期呈现出的中国共产党形象是与土匪、强盗相提并论,完全忽视了中国共产党是一个有政治纲领和政治原则的政党,这种对共产党长达七年的固定认知在相当大程度上影响了美国公众眼中的中国共产党形象。

(二)成功的农村动员者——扩红、土改与苏维埃组织

对于中国共产党开展的苏维埃运动,《纽约时报》和《华盛顿邮报》分别作了9篇和6篇的深度报道。1930年5月《华盛顿邮报》第一次详细地报道了中国共产党在农村的运动,报道公然称中国共产党为“盗匪”,称“共产党人在几个省拥有许多外国使团的财产“(26)“Foreigners warned of perils in China ”,The Washington Post,May25,1930,pg.2.;1930年4月的《纽约时报》报道将中国共产党在农村的苏维埃运动描述为“红军进入城镇,解除了卫兵的武装,处决了官员,抢劫了富有的市民,建立了一种共产主义政府。”(27)“China,seeking gunity,has found chaos”,The New York Times,Apr25,1930,pg.3.,他们对于中国共产党建立的共产主义政府的关注点主要集中在扩红运动、土地改革以及苏维埃组织三个方面。

对于中国共产党在苏维埃根据地的扩红运动,报道的认识随着时间推移逐渐发生了变化。1930年的报道都用绝对的口吻认为“农民都是被迫的”,共产党“强迫强壮的农民变为士兵或强盗”(28)“Foreigners warned of perils in China ”,The Washington Post,May25,1930,pg.2.;但是随着时间推移,1933年则报道了共产党在农村地区负责征兵的“红色青年运动”(the red youth movements)取得了“非常的成功”,“农民们敦促他们儿子们加入进来,这种情况经常发生,妻子们把他们的农民或工人丈夫带到征兵站。”(29)“Communist army growing in China”,The New York Times,Sept11, 1933,pg.E8.随着美国主流媒体在对扩红运动上认识的转变,他们渐渐意识到了中国共产党在农村取得的成功。

最开始,美国主流媒体对于中国共产党在土地改革中的举措言语之间透露出不解之意,他们认为中国共产党“掳走比较富裕的居民”是为了“勒索赎金”。(30)“Banditsin China slaughter 15,000”,The New York Times, May9,1930,pg.10.直到1931年6月,《纽约时报》取得了国民党政府军缴获的中国共产党官方文件,他们才明白中国共产党的土地改革措施的真正内涵并将中国共产党土地改革的举措全版刊登——“第一,他们(共产党)一直在推翻士绅(gentry)、地主(squires)和官员(officials)的政治权力,解除反革命武装,武装农民支持乡村苏维埃;第二,他们控制士绅和乡绅的财产,允许苏维埃委员会重新分配这些财产;第三,他们把大片的土地、祖传的庙宇和宗教寺庙、教堂和其他公共性质的财产交给苏维埃委员会;第四,他们在一些地区组建由工人和农民组成的军队;第五,他们宣布所有纸币无效,焚烧并宣布所有产权契约和租赁无效;第六,他们实行累进税来代替所有其他税;最后,他们正在改善农业经济,建立稳定的合作社”(31)Hallett Abend,“Sees fighting to death with reds in China”,The New York Times,July15,1931,pg.1.。这是美国媒体第一次全面了解中国共产党的土地改革政策,他们注意到了土地改革在贫困佃农身上取得的成效,认为共产党在农村的土地改革“在维护共产主义政权方面产生了巨大的既得利益”(32)Hallett Abend,“Sees fighting to death with reds in China”,The New York Times,July15,1931,pg.1.。

美国媒体用“令人吃惊地”来形容农村中的苏维埃组织严密复杂无处不在,“苏维埃的细胞和工会覆盖广大地区,触及最小的村庄。”报道对中共的各个组织进行了描述——“中国的正规军的几个辅助组织,有儿童军、青年先锋队和两个完全由妇女组成的大组织,第一个是由为军人洗衣补衣的中年妇女组成的洗衣队,第二个是由为军队服务的青年妇女组成的‘社会福利队’(“social welfare corps”,whose duty it is to entertain the soldiers)。所有18至45岁的健全男女都有义务参加红色民兵,其成员不带步枪。儿童军由10至15岁的男孩和女孩组成,主要用于侦查。青年先锋队,由16至18岁的青年组成,擅长农具刺刀冲锋。”对于这些不同的组织,报道认为他们的作用是“使用恐怖主义战术,在洗劫被占城镇和屠杀士绅方面发挥主要作用。”(33)Hallett Abend,“Sees fighting to death with reds in China”,The New York Times,July15,1931,pg.1.

虽然受国民党宣传的影响,但随着苏维埃运动在中国农村地区蔓延并取得成功,美国主流媒体也敏锐地发现了这一点。1934年报道称“中国至少有4个人口近6万的省份被苏联控制,而另外6个人口近1.5亿的省份则有非常强大的共产主义运动。中国一些最大的省份,江西、山东、四川和云南,都布满了红色的苏维埃村庄。”(34)M.J.Ginsbourg,“Misery drives China into ranks of reds ”,The Washington Post,Sep26,1934,pg.9.另一则小故事则显示了共产党在农村赢得民心的效果——“国民党一位将军抱怨说,农民们向共产主义部队提供正规部队的信息,却拒绝向我们的士兵提供援助,有时甚至攻击他们。这种消极或积极的反对使过去两年30万军队的努力化为乌有。”(35)M.J.Ginsbourg,“Misery drives China into ranks of reds”,The Washington Post,Sep26,1934,pg.9.

共产党为什么在农村的苏维埃运动能够获得巨大的成效呢?这是两家报纸都非常关注的问题,他们都认为中国农村的贫困是造成中国共产党成功的最根本原因。《纽约时报》认为“中国农村地区的生活正在崩溃,这一事实构成了破坏的威胁。战争、过高的税收、人口过剩、贪婪的放债者的暴行和鸦片吸食结合,使得中国节俭的农民处于破产的边缘”(36)Hallett Abend,“Rural China near collapse as its load keeps growing”,The New York Times, Apr8,1934,pg.xx5.;《华盛顿邮报》在一篇深度报道中论述了这一问题——“共产党成功的主要原因是中国农村的彻底崩溃,灾难性的饥荒和干旱、蝗虫、土匪、重税和小军阀之间无休止的战争使农民陷入了难以置信的悲惨境地”。报道记述了一个小故事,连华县的一位农民被反红总部命令征收每人1美元的军事修路“捐款”而不得已逃离了他的家园,并留下告示:“这是一个痛苦的难民某某的房子,愿国民军不把它拆下来当工料,感激不尽。”(37)M.J.Ginsbourg,“Misery drives China into ranks of reds”,The Washington Post,Sep26,1934,pg.9.因此,《华盛顿邮报》认为“苦难为共产主义提供了肥沃的土壤,社会的贫瘠成了他们宣传的土壤”;“遭受干旱、粮食、高税收、土匪和军阀之苦的农民,随时都可能成为共产主义宣传的牺牲品”;除此之外,另一个原因是“苏联的间谍们一直在惊人的发展”,而地方军阀与蒋介石之间矛盾重重也使得共产党得以存身——“因为缺乏资金,小军阀不顾蒋将军的命令,坚持征收苛捐杂税,把农民推到红军的手里。大部分中部省份都面临着这种局面”;“今年的饥荒,成千上万饥饿的农民加入到‘大游行’,幸存的难民得不到当局的援助,经常发生抢米暴乱,这些饥肠辘辘的暴民往往是共产党领导的。”(38)M.J.Ginsbourg,“Misery drives china into ranks of reds”,The Washington Post,Sep26,1934,pg.9.最后,其他半独立的军阀拒绝与蒋介石合作,如广东军阀,由此“中国内部政治的各种方式较量”使得共产主义存在着扩张的巨大政治空间。

苏维埃运动在农村取得了“巨大的成功”,扩红征兵和土地改革政策都一定程度赢得了民心。中国共产党严密又复杂的苏维埃组织对“贫苦”的农村资源进行了彻底的整合,改变了底层农民的生存境况,因此能够动员农民。这些都是美国主流媒体认识到并不可否认的基本事实,但是,美国媒体认为中国共产党对农村资源的整合是对农村的洗劫和财产的掠夺,这与美国主流的私人财产不可侵犯的价值观念相违背,因此媒体多以负面的口吻对中共的苏维埃运动进行报道。他们忽视了共产党使中国农民摆脱濒临死亡的境遇,仅从美国价值观来判断,认为这种建立在整合与重新分配基础上的共产主义式运动是他们无法接受的。

(三)敌视宗教的排外者——中国共产党的反帝意识

《纽约时报》和《华盛顿邮报》都大量跟踪报道了在华传教士的人身安全问题,他们认为中国共产党对外国人和基督教存在一种浓厚的敌视心理——共产党人驱逐宗教捣毁教堂,掠夺教会的公共财产,并对外国人士的生命安全有着严重的威胁。这种情感一方面来自于国民党报纸对中国共产党待外人士态度的夸大化,一方面源于见证了流血和战争的传教士的自身经历,在两个方面要素的综合影响下,两大媒体对外国传教士表露出深切的担忧,对中国共产党贴上了敌视一切宗教的标签。

1930年11月《华盛顿邮报》报道“共产主义的土匪武装在中国几个省份大规模抢劫、焚烧和杀戮,许多传教士处于危险之中”;“他们的目的就是摧毁所有的外国人并且破坏他们的财产”(39)“Chaos in China”,The Washington Post, Aug3,1930,pg.S1.。1932年4月国共交战之时,一篇通讯报道“中国绑匪随意开枪俘虏了路德牧师”,这位牧师“在湖北被共产主义团伙囚禁了两年”,传闻“这名牧师在一次军事行动中被证明是共产党的累赘,于是他被无情地枪杀了”(40)“New war in Asia looming, Britons ask for protection ”,The Washington Post,Apr15, 1932,pg.1.在他们看来,共产党敌视所有外国人,因此1935年3月一群传教团离开红色地域,报道称“传教团逃离了红色中国:是‘上帝的奇迹’让他们躲过了死亡。”(41)“Missionary party escapes red China ”,The Washington Post,Mar7, 1935,pg.16.在几乎所有的关于外国传教士的报道中,都能看到他们被“囚禁”“捆绑”“虐待”“绑架”的词语,关于中国共产党绑架和枪杀外国人的报道层出不穷,报道的口吻都极具情感性和渲染力,通过新闻媒介的传播给外国人造成了相当大的恐慌。因此,在1930至1937年间中国共产党的反帝色彩敌视外来的形象深深地烙印在美国受众的心里,他们无法理解诞生于国家危亡之际的中国共产党要求反对西方殖民侵略,要求国家独立的政治纲领,而只是将中国共产党的反帝意识抽离出国家层面简单地与各国传教士相联系,塑造了中国共产党敌视外国敌视宗教的形象,以至于1937年之后美国公众也一度难以改变他们所认知的中国共产党形象。

(四)支配与被支配——苏联与中国共产党

1930至1937年间,美国媒体认为中国共产党与苏联同属于共产主义的信徒,是一种不言自明的同盟关系。他们曾在国民党截获的中共官方文件中将这层关系坐实,1930年9月11日《纽约时报》报道了截获的文件——“第三国际对中国共产党下达要‘不惜一切代价拿下长沙’的命令”,并认为“这些文件解释了共产党人的顽固立场”(42)Hallett Abend,“Moscow is behind drive on changsha”,The New York Times,Sep12, 1930,pg.10.;在另一篇报道中,指出了国民党截获的大量文件包括约瑟夫·斯大林的照片;前苏联中央委员会执行委员会主席米哈伊尔·加里宁(Mikhail Kalinin)和俄罗斯共产党成员尼古拉·布哈林(Nikolai Bukharin)“赞扬红色组织活动的长信”(43)“Seek Russian link with Chinese reds”,The New York Times,May17,1930,pg.30.。对于中国共产党与苏联的这种密切关系,报道认为苏联的共产主义领袖试图制造这样一种印象,即苏联有遭到资本主义国家武装袭击的危险,因此正在为实现世界革命而做出最大努力——“红色宣传在中国越来越流行,在群众中引起很大的反响……”(44)“Soviet foments war”,The Washington Post,Apr27,1930,pg.S1.;与此同时,他们认为中国共产党是“被苏联集团所控制”的,“苏联利用中国的危难播下了世界革命的种子”,由于民族主义政府太过弱小,因此“共产主义已经成为了一颗强大的牙齿”(45)“Communism in China”,The Washington Post,Aug6, 1930,pg.6.。虽然经过了1927年国民党对中国共产党的打击,但是“毁灭性打击并没有让苏联的野心降低,中国仍然是在整个东方进行世界革命的理想出发点”(46)“Soviet foments war”,The Washington Post,Apr27,1930,pg.S1.。由此可见,美国媒体认为苏联为了在远东培养一个亲苏的傀儡政权,中国共产党由此诞生,中国共产党不过是苏联在世界革命棋局中的一颗棋子,严格地受其掌控和支配,而美国素来对苏联共产主义运动保持相当的警惕和抵触,因此自然对中国共产党持有敌意。

对于共产主义在中国的传播特别是深受年轻人的欢迎,《纽约时报》无视共产主义的吸引力源于为中国提供的一条救国之路,他们倾向于将年轻人对社会主义的选择变相地报道为苏联单方面的传播和操纵,并透露出对共产主义强大影响的担忧。1930年9月19日的一篇报道以“苏联征服了年轻的中国,并宣称她是自己的”(47)“Sees youth of China under Russian sway”,The New York Times,Sep19, 1930,pg.56.为标题,直接表达了美国主流媒体对于“受苏联操纵的”共产主义“病毒”在中国的“肆掠”的厌弃。

该平台能实现目标客户群可以浏览行业讯息、交流,经销商可以通过平台进行日常进销存的管理,生产商家可以通过平台进行新产品、新工艺的信息发布,同时能直观获取各个经销商的经营状况,适时调整销售策略,动态调配资源,减少库存量,生产线能有针对性的生产,建立精细化营销运营体系。具体的功能有以下几个方面。

(五)变质与淡化——中国色彩的意识形态

在中国盛行的共产主义,《纽约时报》对此的评价是“就像所有被引入中国的西方事物一样,共产主义经历了微妙的转变,它具有某种中国色彩。”这种色彩体现在两个方面,一是共产主义在中国的盛行是苏联着力推动的——“中国的共产主义与卡尔·马克思的共产主义思想全然不同”,中国共产主义者并不对共产主义思想有一种“理性信仰”,而仅仅是为了得到“苏联的帮助”发展起来的;另一方面,在1927年中国共产党遭受清洗之后,共产主义的意识形态功能逐渐淡化,武装力量成为中国共产党崛起的根基。“原先自认为是真正的共产主义的东西已经被可悲的稀释了”,现在“横扫长江流域的突发性的军队洪流中,很难分清什么是共产主义,什么是游击军国主义,什么是普通的强盗”(48)Nathaniel peffer,“China’s communism takes on new form”,The New York Times ,Aug10,1930,pg.E4.,他们认为中国的共产主义者内部成分复杂,“在某些情况下所谓‘共产主义地区’的当局不过是强大的大土匪团伙的成功领导人或大批叛变的军队的指挥官”——“他们自称共产主义者,因为他们学会了一点共产主义的腔调,也学会了一些苏联的宣传口号。”但无论如何,中国式共产主义的两重特色适应了中国的复杂形势,因此美国主流媒体认为“如果中国最终‘变红’,那会是因为大多数中国人有意选择生活在共产主义之下。”(49)“Is China becoming Red?”,The New York Times, June22,1932,pg.9.

在对中国苏维埃运动进行分析时,《纽约时报》认为中国式的共产主义运动与共产主义意识形态存在根本的悖论——共产主义意识形态主导财产公有的集体化形式,以实现土地公有为目标;而中国的土地改革运动却将土地分给农民,“从而创造了一个拥有土地的新阶级,中国农民一旦有了土地,就会反抗无产阶级革命”(50)“South China Soviets differ from Russia’s”,The New York Times, Apr16,1933,pg.xx2.。他们认为获得了土地的中国的原始农民并不会将自己集体化,而土地改革这种措施在本质上就脱离了共产主义的意识形态,实际上是具有“资本主义性质”的一种交易,这使得中国的苏维埃运动“与无产阶级社会主义理想发生了根本冲突”。对于中国的共产主义,美国主流媒体认为是不同于苏联式共产主义的,在于工人阶级的主体力量的隐退,农民阶级成为“中国红军的主力”,而土改之后拥有土地的农民阶级与共产主义的社会主义理想在本质上不相容的,这是中国共产主义运动的一种变质,也是一个隐患。

显然,美国主流媒体对中国的实际情况,包括中国农村的具体状况、中国农民的思想和特性、中国的阶层结构等等都不了解,他们站在美国立场上所理解的中国是狭隘的也是表面的,因此,他们对中国共产党根据国情对共产主义运动做出的改变和发展并不理解,在这种基础上对中国的共产主义意识形态的分析具有一定的片面性。

三、美国媒体视域下的中国共产党形象成因

在研究中共革命的历史范式上,有学者指出要尝试从“他者”视角来理解中共革命史,在处理他者视角下的历史资料时,应走出“我者”的格局——从“他者”的文献记录中了解“中共革命的历史进程;‘他者’对中共革命的态度和认识以及‘他者’与中共革命的关系”(51)李金铮:《寻觅“他者”镜像下的中共革命史》,《中共党史研究》2018年第11期,第16页。。《纽约时报》和《华盛顿邮报》作为“他者”镜像下的历史材料,能够在一定程度上提供分析中共革命的一个视角。然而,对于“他者”的历史材料的分析应该把握基于事实的基本尺度,辨析材料的真实性、客观性、准确性以及材料背后的价值主导。因此,在“阅读文本的时候要读出字里行间的丰富意涵,不仅要看文本说了什么,还要看它没有说什么,以及为什么说这个不说那个,为什么这样说而不那样说;不仅要看文本本身,还要看文本的生产者和生产过程”(52)[英]梅尔文·里克特著,张智译:《政治和社会概念史研究》,华东师范大学出版社2010年版。转引自李里峰:《党史和革命史研究的旧与新》,《中共党史研究》2018年第11期,第18页。,只有在此基础上才能更完整地分析清楚“我者”是如何被呈现,进而分析被呈现的原因。

在1930年至1937年,美国主流媒体呈现的中国共产党形象基本是负面的,他们对中国共产党形成这种价值判断的原因是复杂而综合的,既存在着带有浓厚价值取向的主观原因,也存在着由于战争、政策等条件限制的客观原因,既存在着意识形态主导的内部原因,也存在着国际局势变化的外部原因。

第一,美国主流媒体信息接受存在偏差的原因,是由于国民党对苏区的层层封锁和国共两党持续不断的战争,他们基本上没有深入接触或实地了解接收过来自中国共产党的信息,绝大部分时候他们都处于国民党单方面的舆论导向和单一信息源的影响下,因此难以对中国共产党做出准确客观的判断。

第二,美国主流政治对共产主义意识形态的不接受与不认同,“正是意识形态决定了文本的生产方式,而生产出来的文本又进一步强化了意识形态”(53)冉继军:《中国在西方的形象研究综述》,《探索与争鸣》2010年第8期,第56页。。共产主义意识形态在批判资本主义社会和资产阶级的基础上产生和发展,其通往自由世界的道路是无产阶级的大联合,通过世界革命来完成。因此,作为资本主义国家的美国自然将共产主义国家作为巨大的威胁,他们视共产主义为“洪水猛兽”和“红色恐怖”,这种天然地抵触情感便投射在美国媒体对中共的报道上,这种感情色彩在报道当中并不少见,并且根植于他们关于中国共产党报道的整个过程当中。

第三,国际局势和力量对比也使得美国产生对中国共产主义运动的担忧,共产主义国家特别是苏联的发展作为一支可能形塑未来世界格局的力量,毫无疑问地会引起美国的关注和警戒,他们因而将共产主义国家作为潜在的国际竞争对手。作为亚洲的一个大国,中国成为了一个能够影响国际力量对比的重要战略国家,美国自然反对中国选择亲苏的社会主义发展道路,这将使得他们难以制衡共产主义影响的发展和扩大。由此,他们会不断抨击中国的共产党组织和共产主义运动。

第四,共产主义的价值观念与崇尚个人权利的美国主流价值观的背离也在一定程度上左右了媒体报道的立场。这主要体现在中国共产党实行的土地改革政策上,他们在不理解中国农村的具体情况和中国农民的真正匮乏的情况下作出带着浓厚的美国立场的判断显然是不具备说服力的。这种理解偏差深深地根植于不同的文化情境和历史背景之中,而美国主流媒体报道的过程即是一个跨文化的想象和重构的过程,这更加使得不同文化主体在认识同一问题上产生差别极大的看法。由此他们对中国共产党进行的许多政策持有不同甚至反对的异见,这种异见又反过来不断形塑了他们眼中的中国共产党形象。

第五,共产主义在中国的迅猛发展象征着中国争取国家主权和民族独立的反殖民主义运动的高涨。中国共产主义运动不仅仅是一个国家政权内部的问题,从整个国际局势的环境中来看是被殖民地和半殖民地国家内部自发产生的反抗性力量,这种力量对于资本主义殖民地国家而言是一种巨大的威胁。美国作为殖民体系的既得利益者之一,对一个完全反对帝国主义势力的政权的建立自然抱有敌意,因此,他们对中国共产党进行了较多抨击和批评以此作出舆论造势,因而美国主流媒体视域下呈现的中国共产党形象较多便是负面的。

当然,从中也可以看出由共产国际指导下的苏维埃运动当中存在一些的问题,例如苏维埃运动初期在农村工作上较为激进的工作方法等。1930至1937年美国主流媒体呈现的中国共产党形象影响是深远的,在此后的很长时间里,随着关于中国共产党较为客观准确的报道的问世和传播,美国公众对中国共产党的认知才渐渐脱离了“红匪”的阶段。

——理直气壮地回击抹黑、诋毁、妖魔化共产主义的言行