利用三维激光扫描技术还原事故过程及驾乘关系分析

章雪,李胜东,余彦耿,张付,邹崇彬,邹志亮,缪启锋,3,张曼婷,汤丽娟,李冬日,3

(1.南方医科大学法医学院,广东 广州 510515;2.广东省公安厅技术处,广东 广州 510050;3.广东省交通事故鉴定工程技术研究中心,广东 广州 510515)

驾乘关系的确定,是指道路交通事故发生后,对事故发生时肇事驾驶员的认定[1]。某些特征性损伤,如方向盘损伤、安全带损伤、挡风玻璃损伤、四肢反射性损伤等,以及特定部位的血迹、毛发、指纹等痕迹对认定驾驶员具有重要参考价值[2],然而因为车型的不同、事故类型的不同,驾乘人员的损伤形态特征和痕迹具有很大的不同,甚至副驾驶位的乘员也有可能发生方向盘损伤,因此仅凭所谓特征性损伤或某个痕迹是难以明确驾乘关系的,只有重建事故过程并明确人体运动轨迹基础上的综合分析才能客观、科学地判断驾乘关系。

三维激光扫描技术,又称实景复制技术,通过三维激光扫描仪扫描获取物体表面或环境的三维点云数据,再经计算机处理后可快速建立复杂结构与不规则场景的高精度与高分辨率的三维可视的地形图模型。该技术可将交通事故相关的“人-车-路”等物体复制成三维仿真模型,并将其拖拽到仿真现场的360°全景图像中,通过全景图像的融合互动,在360°全景图像中进行事故现场还原和事故过程重建,可更加准确、高效地进行事故过程分析。尤其在非第一时间勘验现场时,三维激光扫描技术对事故现场的还原和事故过程重建具有重要价值。

本研究介绍一起通过三维激光扫描技术还原事故现场、重建事故过程,分析车内人员运动和损伤特点,从而判定驾乘关系的交通事故案例。受理本案时距案发已有半年,因此还原事故现场成为本案的一个重点。根据委托方提供的电子照片,在现场重新标定三条轮胎印痕,损坏的隔离柱及散落物,选取多个点对标定好的现场进行三维激光扫描,再通过计算机处理扫描得到的点云数据重建事故现场三维图像[3],并将扫描后重建的事故车辆三维图像与上述图像合并,从而实现事故现场和事故过程的高保真重新。

1 案 例

1.1 简要案情

吴某等5人乘小轿车在弯道处失控驶出公路并掉入河道内,致同车乘员刘某、徐某当场死亡,王某、周某及吴某受伤。案发后根据现场调查明确:周某位于副驾驶位,刘某位于右后座,徐某位于后排中间,事故过程中只有周某系安全带。现受委托对吴某和王某的驾乘关系进行鉴定。

1.2 勘验过程

1.2.1 现场勘验

事发路段为南北走向,双向两车道,柏油路面。结合原始现场照片,勘验所见:现场西侧路面有三条由东南向西北形成的轮胎痕(图1A),西侧路边有5个高80.0 cm、边长18.0 cm的红白水泥柱损毁(图1B),水泥柱的间距为2.0m。侧翻柱子(橙色箭头)以西约1.2m处有一直径为50.0cm的柳树,该树南侧距地高5~56 cm处有51 cm×40 cm的树皮剥脱,其上方距地高56~90 cm处有绿色油漆附着。车位于柳树西北方、低于路面11 m的河道内,车头朝西南、车尾朝东北。在路面和河道处分别进行三维激光扫描,并进行计算机处理。

图1 事故现场路面轮胎痕及损毁的水泥柱Fig.1 Tire marks on the road surface and damaged pillars at the accident site

1.2.2 车辆勘验

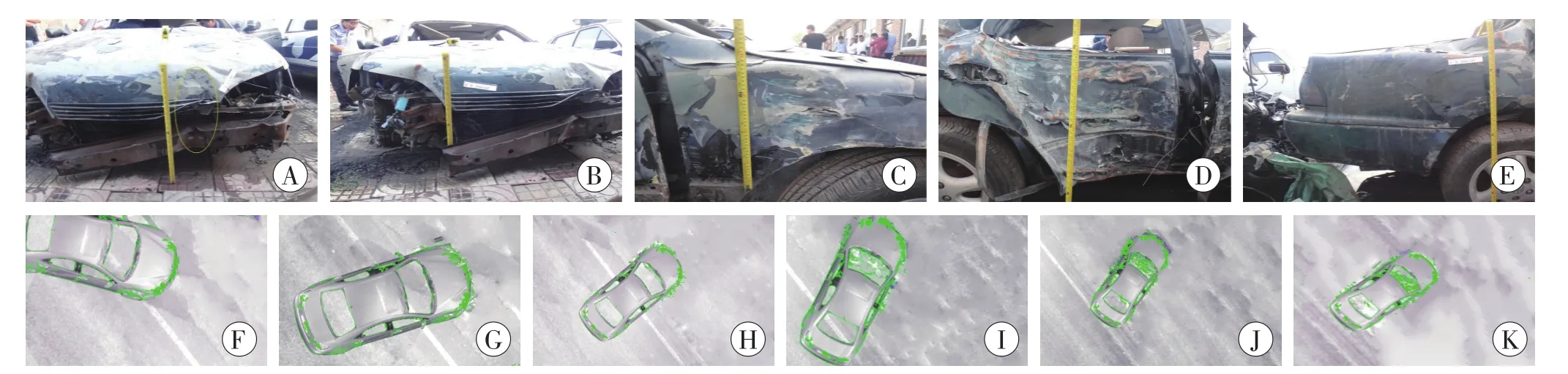

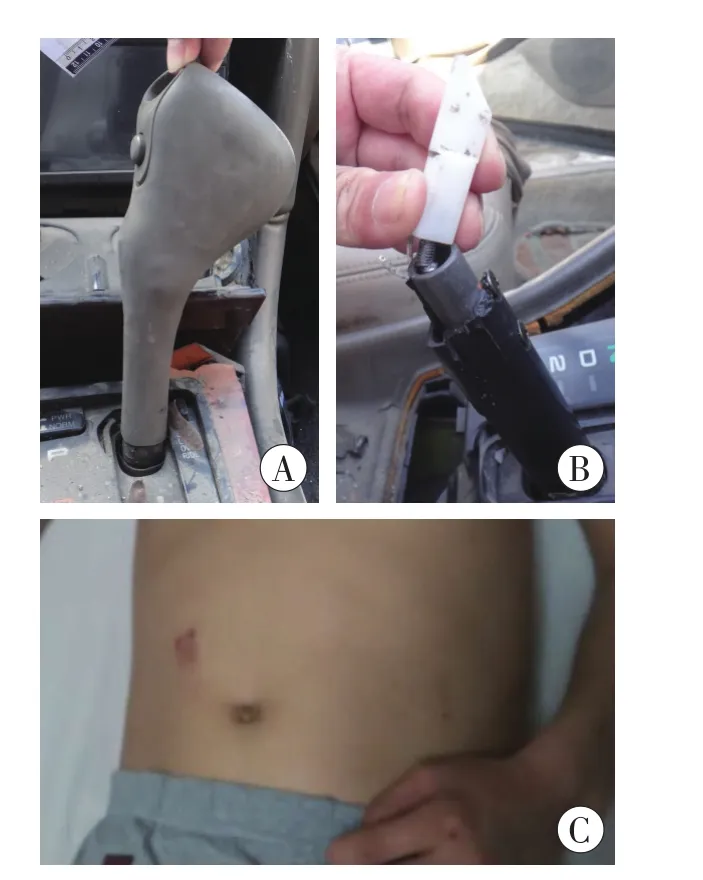

事故车辆为一辆黑色小轿车,该车前保险杠面罩脱落,该面罩从左至右60 cm处及对应的前保险杠、发动机舱盖向后凹陷变形(图2A、F)。该面罩从左至右123 cm处断损,对应的前保险杠、发动机舱盖向后凹陷变形,有红色油漆附着(图2B、G)。右前翼子板距地高60~82cm处凹陷变形,凹陷处、右前轮轮毂外缘及胎侧有刮擦痕和红色油漆附着(图2C、H)。右后门距地高23~95 cm处有72 cm×70 cm向内凹陷变形,凹陷深度达28 cm,凹陷处前部有疑似红色擦痕(图2D、I、K)。右后轮轮毂外侧有刮擦痕和红色油漆附着(图2E)。前挡风玻璃脱落,其右部车内面有一裂碎中心(图3A)。双侧后门车窗玻璃、后风窗玻璃缺失。驾驶座及后座安全带伸缩自如,副驾驶座安全带处于拉伸状态。换挡杆头部呈5.0cm×8.0cm×3.5cm类椭圆形,换挡按钮缺失、换挡杆金属轴心上端断离、断端压缩变形(图4A~B)。车内顶部未见与人体碰撞的痕迹,车辆外部顶部也未见破损。对事故车辆和同型号完好车辆进行三维扫描并计算机处理。

1.3 损伤检验

吴某:右侧额面部见多处划伤和擦挫伤(图3B),右腹部见片状擦挫伤(图4C)。病历资料显示双肺挫伤,左侧髂骨及左侧耻骨上支和右侧耻骨上下支骨折。

王某:体表未见明显损伤。病历资料显示第6、7颈椎棘突骨折,腰椎第3椎体压缩性骨折。

1.4 鉴定意见

事发时吴某符合位于轿车驾驶位。

图2 车辆与水泥柱、柳树碰撞角度及车损状况Fig.2 Collision angle and damage condition of vehicles with cement pillars and willow

图3 吴某右额面部损伤及致伤物(前挡风玻璃)Fig.3 Wu’s right frontal and facial injuries and the instrument causing the trauma(front windshield)

图4 吴某腹部右侧损伤及致伤物换挡杆Fig.4 Wu’s right abdominal injury and instrument causing the trauma(shift lever)

2 讨 论

结合事故现场还原,根据胎痕、行驶方向及车辆痕迹,车辆先后与5根水泥柱和柳树发生碰撞,在下落过程中顺时针旋转约300°跌落于大树西北方的河道内。当车辆右后门碰撞大树瞬间,车辆运动受阻最大,速度减低最多,由于惯性的作用,车内人员均向车辆的右侧及右偏前部方向运动。吴某右侧额面部多处擦挫伤和划伤,其中多个划伤边缘整齐,具有锐器伤的形态学特征,结合上述人体运动过程分析,驾驶员在未系安全带的情况下,身体向右前方运动,右侧额面部具备与前挡风玻璃相撞的条件。吴某右腹部的片状擦挫伤,系与质地较硬、有一定接触面积的钝性物体碰擦所致,驾驶员向右前方运动时,腹部与换挡杆接触挤压,具备形成该损伤的条件,而且该挤压会造成换挡杆向右前方的变形。综上分析,事发时吴某位于驾驶位。

本案体现了交通事故司法鉴定多学科技术相结合的必要性和重要性,只有在事故现场还原和事故过程重建基础上的损伤分析才具有实际意义。借助事发当时的照片,对事故现场的痕迹、物证进行标定,利用三维激光扫描对现场进行扫描,完成事故现场的还原。再次通过对车辆的扫描明确其损坏情况,在360°场景下还原车辆发生碰撞时的角度,完成事故过程的重建。本案中最特殊的一点在于事故时碰撞次数较多,更好还原出事故发生时车辆的运动情况,进而分析人体运动轨迹,为客观分析乘员成伤机制和最终判定谁是驾驶员奠定了基础。