论《人,或所有的士兵》中的创伤书写

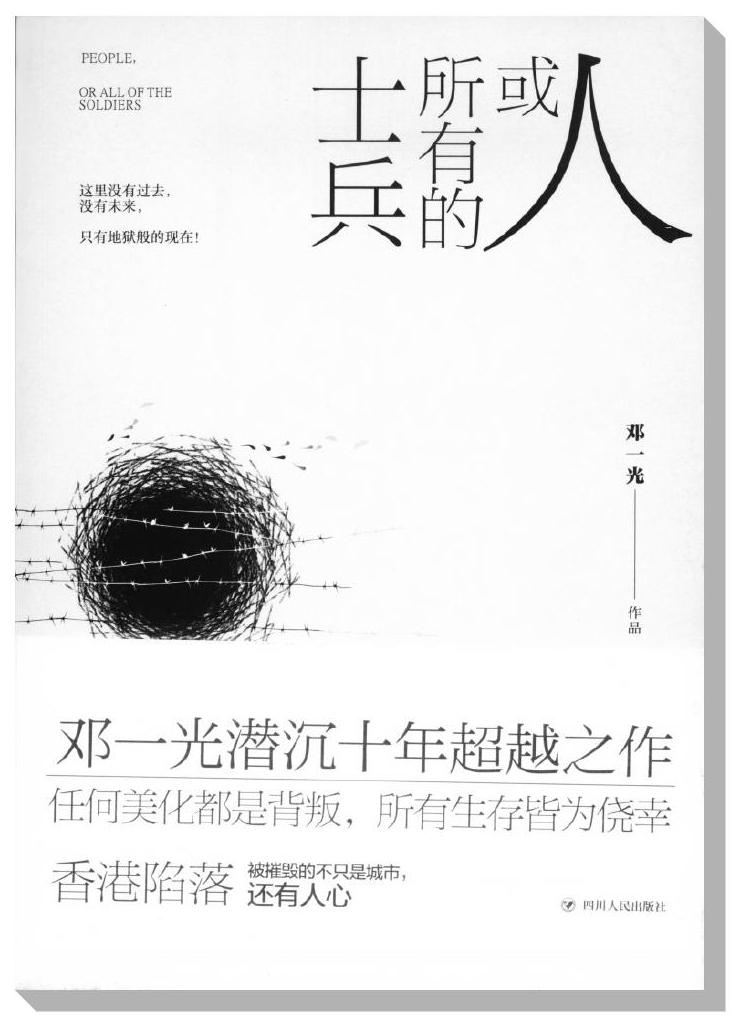

将邓一光最新的长篇小说《人,或所有的士兵》和其之前十年的小说进行比较,会发现一种巨大的“跳跃”。这种跳跃一方面是小说叙事地点的变化——从深圳“跳”到了香港,另一方面也是题材的变化——从都市抒情“重新”回到了“战争叙事”。但我们却不能说《人,或所有的士兵》是邓一光的“回归”之作。究其原因,这部小说不单是讲战争,还有对人的基本权利,以及城市历史(香港)的反思。即便是讲述战争,邓一光的重点也放在作为战俘郁漱石的“自证清白”上,并没有他之前的战争小说中所洋溢的那种“革命英雄主义”的“浪漫情怀”,甚至,我们能够看到与他之前的战争小说种种明显的悖行主张。但细究起来,我们会发现,《人,或所有的士兵》的“跳跃”有其内在的逻辑性,这种逻辑性分别指向邓一光前期创作的两个阶段。

邓一光早期的创作是以战争小说闻名的,《父亲是个兵》《我是太阳》《我是我的神》都曾引起巨大的反响。在邓一光的兵系列①小说中有一篇会被读者忽略的小说《远离稼穑》,它和《人,或所有的士兵》形成一种内在的逻辑关系。《远离稼穑》里的“四爷”是一位充满悲剧色彩的军人,曾三次被俘,这种“俘虏”的身份和郁漱石形成一种呼应,而两部小说的内在“情绪”也有一种“隐形的”承接。2009年,邓一光移居深圳,开启其第二个写作阶段——城市写作②,并出版了《深圳在北纬22°27′~22°52′》《你可以让百合生长》《深圳蓝》《坐着坐着天就黑了》四部短篇小说集,成功构建了深圳的“文化空间”。要写好深圳,必须得处理好深圳和香港的关系,因为它们之间仅仅隔着一条“深圳河”。从历史上来说,香港和深圳都曾隶属于宝安县(新安县)。虽然香港于1842年划为英国的殖民地,但两地之间的交流一直很密切。于是,我們在《我在红树林想到的事情》《所有的花都是梧桐山开的》注意到,邓一光在处理深圳人的“逃港历史”,而《别把爱你的人送去香港》则是邓一光关于“情归何处”的都市寓言。邓一光曾说:“我问过自己,写作者与居住地或故事资源地之间到底有什么关系,对这种关系的研究到底有什么意义?”③《人,或所有的士兵》就是他对这个问题的最好回答。

《人,或所有的士兵》是一部反映二战时期香港保卫战、香港沦陷之后战俘营生活,以及香港光复的故事。主角是一个叫郁漱石的中国人,父亲是国民政府高官。郁漱石曾留学日本五年,后去美国读书。抗日战争爆发后,父亲责令其归国参战,郁漱石在外交部找到一份工作,随后被派到美国华盛顿环球贸易公司,购买军需用品,再后来调入香港,继续做军需工作。太平洋战争爆发时,滞留在香港的郁漱石参加了香港保卫战,因抢修被日军破坏掉的大潭水库被俘,关在燊岛战俘营。二战结束后,他返回香港寻找因战争分手的女友,被军管政权征役,参加了战后赈灾工作,后被国民政府以叛国罪逮捕问罪。作者并没有按照战争小说中常用的时间线索来推进情节的发展,而是采用了“证词”(法庭外供述与证人陈述)的方式,构建了一个驳杂的“多声部”世界。在这个“多声部”世界里,充满了战争带来的各种创伤,而邓一光也通过“创伤的书写”,见证了历史,“使之不致由于年深日久而被人们遗忘”④。

一、创伤中的“历史见证”

创伤,本意是外部力量给人身体造成的创伤,后来逐渐扩展到精神层面。弗洛伊德认为,“一种经验如果在一个很短暂的时期内,使心灵受一种最高度的刺激,以致不能用正常的方法谋求适应,从而使心灵的有效能力的分配受到永久的扰乱,我们便称这种经验为创伤的”⑤。通过临床研究,弗洛伊德还发现创伤的一个突出特点:“延迟了的效果”,也即潜伏期。而解决创伤的主要途径是“谈话疗法”(talking cure)。当病人在有效的引导下,开始复述曾经的创伤遭遇,让“创伤历史”重现,那么病人将会克服心理问题,康复起来。后来,这种用于“治疗的手段”成为作家们书写历史的一种方式——通过写下“创伤的历史”,从而见证历史。

被认为是“大屠杀活教材”的埃利·威塞尔曾是纳粹集中营的幸存者,他说:“我唯一的任务就是见证。作为偶然幸存下来的人,我相信我的责任就是赋予我的存在以意义,去评判我生命的每一刻。我知道故事必须被讲述出来。”⑥邓一光也试图用文字说出那些未被言说的历史(speaking the unspeakable)。《人,或所有的士兵》采用了“证词”(testimony)的形式,如本人战争回忆、战俘营经历描述、敌对方心理学专家研究检索和归纳、多名证人在场描述,以及辩护律师基于当事人战争后遗症观察和描述等,多角度地呈现出郁漱石的创伤遭遇,从而见证(witness)了香港沦陷、俘虏们在D战俘营的“悲惨历史”,以及发生在郁漱石身上的“战后应激障碍”。郁漱石是以被告的身份出现在小说中的。他在法庭辩护时,一方面肯定“事实”:“燊岛上的大屠杀它真实地发生过,你们手中有一份秘密档案,证实它的确存在。”⑦另一方面也否定自己是凶手,认为日本遣华军和美国陆军空军才是真正的凶手。这种“在场”的见证增加了可信性,也将日本人如何“引诱”美军对D战俘营进行轰炸的“真相”讲了出来,引发读者对创伤源头复杂性进行更深层的思考。“创伤文学最重要的主题之一就是去见证,让恐怖的故事回到‘常态以及去验证人们所经历的真实性。”⑧邓一光通过郁漱石的辩词和庭外供述,还有证人以及辩护律师的庭外调查记录,还原了真实的历史现场:香港保卫战、日军对俘虏的“暴行”,并揭露了国家之间以及国家主义与个人命运不可调和的冲突。

香港保卫战是从1941年12月8日开始,到12月25日结束,一共十八天。香港保卫战爆发时,郁漱石因工作原因滞留在香港,不仅见证了香港沦陷的经过,而且亲自参与了香港保卫战。邓一光通过当天播音员念的新闻稿见证了战争的开始:“日本不宣而战,于凌晨十二点四十五分在马来半岛戈塔巴鲁登陆,一小时后又突袭了美国海军基地珍珠港,港督宣布香港进入紧急状态。”郁漱石计划带领工作小组成员逃离香港,途中碰到了英国皇家海军上尉德顿。德顿向郁漱石保证,能打赢这场战争,而且香港能坚守半年,这打消了郁漱石逃离香港的念头。在民间反日成员阿咩的鼓动之下,郁漱石于11日参加金山防线作战,18日参加北角电厂作战,19日和20日参加黄泥涌作战,最后在26日凌晨守军投降前几个小时被俘。郁漱石所参加的这几场作战,都是香港保卫战中具有典型意义的守卫战,因而其“见证意义”也特别明显。

日军对战俘的“暴行”也是《人,或所有的士兵》所要“见证”的重点。“二战中的战俘数目之大、分布之广是史无前例的。囚禁战俘的工具——铁丝网、电网、竹栅栏、路障星罗棋布,从美国和加拿大延伸开去,穿过英国、意大利、德国和苏联,又直入亚洲、澳大利亚、日本以及太平洋岛国。”⑨战俘是战争的必然结果。海牙公约体系和日内瓦公约体系,分别用来保护不直接参加军事行动(如平民百姓)或不再参加军事行动(如军事部队的伤、兵员和俘虏)人员的合法权利,但日本却借口没有在《日内瓦公约》全部文件上签字,对战俘施行各种“暴行”。“如果用伤亡去做战俘营的统计数字的话,那么二战同盟国在日本战俘营中的伤亡率是100%。”⑩邓一光借郁漱石在D战俘营的遭遇,见证了日军对香港战俘营的暴行。在经过“死亡行军”的折磨后,战俘们来到位于燊岛的D战俘营。“一个战俘被杀死,然后是另一个,我到这儿五个月,十七名战俘死掉,他们的腹部和胸口没有中弹,不是死在战场上,而是被活活打死!”郁漱石利用传译员的身份,竭尽所能,希望能够改善战俘们的生活条件,但却不被其他战俘所理解,还招来仇恨和非议,这也是他后来被指控为“通敌叛国罪”的一个重要原因。

“历史见证”的关键在于个体生命的感觉经验体现,以及向理性经验的归结,即人物的精神克服环境(战争)限制达到主观性过程,只有这个过程完成了,“见证”才谈得上是有效的。郁漱石用他的一生求证了个体生命与外部世界的悖论和冲突,其命运充满了撕裂和冲撞、病变和修复,在人物现实经历和精神弥合上都是一条创伤之路,而在这条路上,最大的创伤不是肉身的,而是精神的,邓一光通过个体创伤来“见证历史”并表现了国家主义与个体身份的冲突。正如郁漱石所感叹的:“如果我说不清楚我是什么人,我又怎么可以煽动起报国的激情?我该报生父的国,还是生母的国?我能为它,为它们做什么?或者相反,它和它们能为我做什么?或者我和它本来应该做,但我们没有做,没有做到,不肯做?”

二、战争的创伤与“国民性批判”

在一次采访中,邓一光谈到了自己的战争观。他认为我国主流文学一直在宣扬战争的“合法性和必要性”,单纯地宣扬战争中“人的荣誉感和成就感”,以及大肆宣扬“国家战争观”,这种情况是不可思议的。在《人,或所有的士兵》中,邓一光舍弃了描写战争中的“虚假的光荣”,舍弃了战争小说的“英雄主义的传统”,描写了战争中“真实的个体”,而这每一个“个体”都伤痕累累,饱受创伤之痛。

在香港保卫战中,疍家人老咩从深圳潜入香港,参加保卫战,老咩满腔的参战热情之下是不忍直视的心理创伤——他的家人全被日本人杀死,而他最终也死在了战场上。战俘342号老文在D战俘营修鞋,由于腰伤犯了,集训时站不直,被矢尺痛打,后被折磨致死。而战俘韦黾灶只因在伙房里啃了一只生芋头,被日本人打成严重内伤,他用自己的生命来和日本人“较劲”,最后被刺刀捅死。这些人都是鲜活的个体,也都遭受着严重的心理创伤。郁漱石对日本陆军省俘虏情报局的心理学专家冈崎小姬说:“D营生活着一些值得学者研究的战俘,他们注意力无法集中,解决问题困难,很容易发生判断错误,却对声音、光线和一些奇怪的昆虫有着夸张的害怕反应或者延迟的震惊。他们会经常性地突然回到某个战斗场景的幻觉里,听见炮弹在身边炸响,嗅到尸体腐烂的气味,把菜汤当成人血,把同伙当作敌人。”以上的表现都属于创伤后应激障碍。

邓一光通过描写战争中各种饱受创伤的人们,见证了一段黑暗的历史,也批判了日本军国主义的暴力和残忍。在这种批判中,邓一光将思考的触角伸向了“国民性”话题。甲午战争,中国惨败,严复将失败的原因归结为“民力己恭,民智己卑,民德己薄之故也”。于是他提出“鼓民力”“开民智”“新民德”。梁启超提出“新民说”,认为“新民为今日中国之第一急务”。此后,邹容、鲁迅都对中国的国民性进行了思考。鲁迅认为最要紧的是“改造国民性”,并提出了“立人”思想。“国人之自觉至,个性张,沙聚之帮,由是转为人国。人国既建,乃始雄厉无前,屹然独见于天下。”对国民性的反思和批判在五四之后得到了进一步的发展,但在邓一光看来,另一个促进中国国民性发展的重要因素却被忽略了:战争。邓一光借小说人物之口,探讨了战争和国民性的关系。“经过长达十数年的战争,中国人的民族性开始向国民性发展,也许这是中国从这场战争中得到的唯一好处。”将国民性纳入对战争的思考中,这是邓一光战争小说的一个突出特点,“战争靠人来进行,国民性才是现代战争中最关键的战斗力”。因此,我们也就很清楚地看到,邓一光尽管反对战争的破坏性,但也没有否定战争的积极意义:“战争是人类生活的一种基本状态,是人类文明最大的灾难和原动力。”11

邓一光在《人,或所有的士兵》对国民性的“批判”,并没有指向“奴隶的根性”,而是指向“历史的健忘症”上。“中国是这场战争中第一个被法西斯攻击的国家,也是最后一个摆脱战争的国家,可是,政府正在听任这件事情轻松地消失掉,甚至它已经决定遗忘过去的一切。”冼白宗之所以愿意做郁漱石的辩护律师,是因为他发现大家已经开始忘记刚刚过去的这场战争,“这场战争刚刚结束,它已经开始被人们忘记了”,而忘记历史就意味着背叛,必将受到历史的惩罚。于是,从这个意义上讲,“历史的见证”与“国民性批判”在《人,或所有的士兵》中,达到高度的统一。

邓一光还将“国民性批判”放在“世界背景”中作进一步的考察。《人,或所有的士兵》中有名有姓的人物超过两百个,他们来自一个相对开放的背景,形成了错综复杂的国民文化结构。郁漱石、冈崎以及冼宗白分别从各自的角度,对自然、社会和历史三个维度中的中日民族和国家这一统一体做过不同层次的连续性的观察和分析,以及在那个时代作用于国家政府高层、权力集团、军事人员和平民文化养成、精神要素、心理素质和行为表现的描述。在中日战争之前,日本已经完成了明治维新,走向现代性國家,其国民性匹配于军国主义的崛起,权力和知识界极易接受亚洲解放者这一岛外世界身份的认定。而中国的“国民性”与现代性认知根本还没有完成,战争的准备不是实力上的没有完成,而是精神和文化上的没有完成。再比如,D战俘营是混合营,同为盟军战俘,因国家、民族、阶级和阶层、政见、文化和宗教伦理等不同,即使在一个完全谈不上自由的特殊环境中,国民性也极尽其能事,差异文化的冲突性的伤害和内讧创伤表现得非常充分。因此,邓一光对“国民性”的批判也具有了“开阔的眼光”。

三、“身份的迷思”与“香港的忧郁”

小说中,郁漱石的身份一直是个谜,这也成了其永久的创伤。郁漱石的父亲从来没有告诉他关于“生母”的具体身份,经过多方打探,郁漱石隐约知道了一些“信息”:生母姓冈崎、日本帝国大学助理研究员、1917年随日本代表团来中国,1918年回日本。为了找到亲生母亲,郁漱石特意去日本读书。弗洛伊德认为:“创伤的作用可以被合并进所谓的正常自我(normal Ego),……如果一个男人在过度的‘母亲固定作用(mother-fixation)中度过了他的童年,他也許会终生寻求一个可以依赖的女人,受她供养和照顾。”12反之,当一个男人在缺失“母亲固定作用”时,也会造成不正常的自我,影响个性之发展。生母的缺失,让郁漱石饱受心理创伤,他试着用文学来抚慰自己,去日本读书学习的也是日本文学。但随着日本对中国侵略的深入,在父亲的要求下,郁漱石回到了中国,参加了香港保卫战,并成了战俘。日本人对战俘的虐待和暴行不断地冲击着郁漱石的神经,郁漱石也深受PTSD之苦。而且,身份的“迷思”,造成了郁漱石性格的忧郁。郁漱石如同在巴黎“漫游”的波德莱尔,“从忧郁中汲取营养”,穿行在战俘营中,投来“一种疏离者的目光”。忧郁是郁漱石的影子,和他形影不离,也可以说是他的“身份”。“这孩子和别的孩子不同,性格孤僻,喜欢置身于世人之外,一个人待着,以缄默掩饰敏感和忧郁。”当其美国朋友问他“郁是什么意思?”郁漱石说,“草木茂盛,还有,忧愁”。桑塔格在《土星照命》一文中认为,本雅明以及连同本雅明所喜欢的波德莱尔、普鲁斯特、卡夫卡、卡尔·克劳斯都有这种“忧郁”特质,具有“将世界拖进其旋涡中心的孤独”13。个体的忧郁与城市的忧郁形成一种互动关系。比如波德莱尔的巴黎,本雅明的柏林,以及帕慕克的伊斯坦布尔。

这样,我们进一步分析,就会发现,郁漱石的“忧郁”和香港形成了一种同构关系。“忧郁”也成了邓一光对香港的命名与书写。香港是不好言说的,也是很难定位的。白先勇在《第六只手指》中说:“这个六百万人民居住的小岛是都市中的都市,其历史之错综复杂、文化之多姿多彩、社会上各色人等,华洋混杂,可谓琳琅满目,应有尽有,恐怕世界上还找不到第二个像香港这样无以名之的奇异区域。”14连小思都在《香港故事》中感叹:“香港,一个身世十分朦胧的城市!”15也有作家从“忧郁”的角度来写香港,比如适夷在《香港的忧郁》一文中说:“习惯了祖国血肉和炮火的艰难的旅途,偶然看一看香港,或者也不坏;然而一到注定了要留下来,想着必须和这班消磨着、霉烂着的人们生活在一起,人便会忧郁起来。”16这里的“忧郁”仅仅是一种个人情绪。但邓一光对香港的“忧郁”定位,是一种身份和关系。香港是谁?香港属于谁?香港和“我”有什么关系?这也是邓一光关于“香港写作”所关注的焦点。

在《人,或所有的士兵》中,当日本侵略香港时,郁漱石曾想着逃离,结果被老咩训斥一顿:“你不是中国人?你不愿意为民族和国家而战?”在老咩看来,保卫香港是义不容辞的,因为香港是中国的一部分,虽然已经沦为英国的殖民地,也依然属于中国。成为战俘的郁漱石有机会接触到同为战俘的英国殖民部的战时观察员摩尔上校,根据摩尔上校的说法,英国殖民地部曾计划“宣布香港为不设防城市”,后来放弃了这一计划。法国外交部秘书长莱热曾对国民党的外交官顾维钧说:“如果香港受到威胁,英国可能派遣一些舰队到那里去,这仅仅是为了维护它的威严。至于为了香港而卷入战争,它并没有这种意向。”17太平洋战争时期,香港所涉及的各种关系错综复杂,但邓一光还是不厌其烦地去描写香港沦陷的经过,以及日本投降之前的“香港归属问题”,其目的是对香港这一时期“创伤历史”的见证,来反思香港的身份。

另外,为了表现“香港的忧郁”,除写到张爱玲之外,邓一光还在小说中提到了不少“南来作家”,如戴望舒、萧红。戴望舒在香港沦陷期间,因不与日本人合作被关进了监狱,后被放出。他有一首著名的诗歌《我用残破的手掌》,表达了不屈的斗志。香港保卫战之前,郁漱石会去买《星岛日报》,因为上面有萧红的连载小说。邓一光没有说出这本书的名字,但熟悉萧红的人都知道,那篇小说是《呼兰河传》,是萧红的代表作,也是她沦落在香港所写的思乡之作。当香港重光之后,郁漱石还专门跑到浅水湾酒店去凭吊萧红。这里,邓一光将戴望舒、萧红的“忧郁”与香港的忧郁勾连起来,进一步表达了香港的“忧郁”。

汉娜·阿伦特在《黑暗时代的人们》中说:“即使是在最黑暗的时代中,我们也有权去期待一种启明(illumination),这种启明或许并不是来自理论和概念,而更多地来自一种不确定的、闪烁而又经常很微弱的光亮。”18郁漱石是一种“光亮”,虽然他是“忧郁的”。在邓一光笔下,这种“忧郁”的个体身份与香港的“忧郁”形成一种互文,记录了创伤的历史。《人,或所有的士兵》也是一种“光亮”,它记录了充满创伤的“战争的现场”,批判了国民性的“历史健忘症”,对“忧郁的香港”进行了深刻的反思,因此,也拓展了战争小说新的书写空间。

【注释】

①“兵系列”是邓一光中短篇小说的重要题材。在《父亲是个兵》之后,邓一光还发表了《大妈》《大姨》《远离稼穑》等作品,这些“兵系列”小说也可以称之为家族小说,写家族里长辈的“从军史”,具有理想主义澎湃激扬的特点。

②早在2009年之前,邓一光就写过一些城市小说,如《做天堂里的人》《穿城而过》《窄街》,主要描写对象为武汉,也涉猎到深圳,如《哪儿才是我的家》,但直到来深圳定居之后,邓一光才集中精力写城市(深圳)。

③邓一光:《当我们谈论深圳文学时,我们在谈论什么》,《山花》2014年第2期。

④希罗多德:《历史:希腊波斯战争史》,商务印书馆,1997,第1页。

⑤弗洛伊德:《精神分析引论》,商务印书馆,1984,第217页。

⑥Elie Wiesel.“Why I Write”in Confronting the Holocaust:The Impact of ElieWiesel[M].Indiana University Press,1978.

⑦邓一光:《人,或所有的士兵》,《中国作家》2018年第11、12期,以下引文均出自此处,不再另注。

⑧Kali Jo Tal. Bearing witness:the literature of trauma[D].Yale University,1991.

⑨罗纳德·何·贝利:《图文第二次世界大战史(战俘)》,中国社会科学出版社,2004,第9页。

⑩丹·温:《日本在中国的超级大屠杀》,北京大学出版社,2005,第29页。

11杨建兵、邓一光:《仰望星空 放飞心灵》,《小说评论》2008年第2期。

12弗洛伊德:《摩西与一神教》,生活·读书·新知三联书店,1992,第65页。

13桑塔格:《土星照命》,上海译文出版社,2018,第107页。

14白先勇:《第六只手指》,花城出版社,2000。

15小思:《翠拂行人首》,中华书局,2015,第126页。

16卢玮銮编:《香港的忧郁——文人笔下的香港(1925—1941)》,华凤书局,1983,第125页。

17顾维钧:《顾维钧回忆录(3)》,中华书局,1985,第34页。

18汉娜·阿伦特:《黑暗时代的人们》,江苏教育出版社,2006,第3页。

(贺江,深圳职业技术学院深圳文学研究中心)