急性应激创伤后心律失常发生机制分析

范先英

【摘 要】目的:分析探讨急性应激创伤后大鼠心律失常发生机制。方法:选取SD大鼠共计64只采用左后肢截肢法建立急性应激模型,在建模后不同时间点(截肢前、0min、3min、10min、30min、45min、60min、90min);采用肢体II导联心电图观察记录大鼠心率、PR间期以及室性心律失常等指标水平,并对室性心律失进行评分。采用HE染色法观察不同时间点大鼠心肌细胞形态结构变化情况。结果:截肢后3min时心率较截肢前明显增加(P<0.05)。截肢后有28只大鼠发生室性心律失常,评分在0.8-1.4分之间。急性创伤应激发生早期QTc间期呈现出缩短后延长的变化,且在早期阶段更加明显。截肢后,大鼠心肌结构发生明显改变。结论:急性应激创伤后早期多会发生室性心律失常,而QTc间期变化可能是室性心律失常一个有效的观测指标。

【关键词】心律失常;急性应激;创伤;QT间期

【中图分类号】R749 【文献标识码】A 【文章编号】1672-3783(2020)02-0071-02

随着近年来我国社会的高速发展,车祸或者建筑事故所导致的创伤事件明显增多,导致急性创伤性应激发生率也随之不断提高。过度的应激反应会导致机体的心肌细胞发生损伤,导致其结构和功能发生紊乱,进而引发恶性心律失常等各类心血管疾病发生[1]。近年来有研究显示,急性应激(AS)除了能够导致心动过速、房颤、室颤等情况外,还会增加心源性猝死的发生[2]。本次研究将通过建立急性应激创伤模型,观察创伤发生后不同时间段心律失常的发生情况,探讨急性应激创伤后患者心电图的变化和室性心律失常发生的关系,探讨心律失常发生的机制,以期为临床诊疗工作提供参考。

1 材料与方法

1.1实验材料

本次研究采用SPF级雄性SD大鼠共计64只,培养环境为室温(22±3)℃,昼夜光照12h交替,相对湿度为70%。大鼠周龄为6-8周龄,体重为280±20g。

1.2实验试剂

研究应用试剂包括:10甲醛固定液、10%福尔马林、1%盐酸酒精、苏木素、二甲苯、10%水合氯醛等。

1.3主要实验仪器

研究所用仪器包括:心电图仪、针灸针电极、骨科手术器械不锈钢老虎钳、倒置光学显微镜、电磁炉、4℃/-20℃冰箱等。

1.4实验方法

1.4.1建立急性应激动物模型

取研究所选大鼠,腹腔注射10%的水合氯醛3ml/kg,麻醉后将大鼠仰卧位固定在动物实验板上。采用普通单道心电图仪对大鼠II导联心电图进行记录,记录设定速度为25mm/s,电压为1mv/mm。待心电图波形稳定后,在大鼠的左侧腹股沟处将皮肤切开,将股动脉、股静脉游离,然后对腹腔壁的浅动、静脉和其他分支进行结扎。在大鼠膝关节上1.0-1.2cm处将除了股静脉、动脉以外的所有结构均切断、止血,再将股静脉、动脉剪断,建立大鼠左后肢截肢创伤应激模型。

1.4.2心电图记录与测量

在实验过程中,观察记录大鼠II导联心电图,记录时间点分别为截肢前、截肢过程中、截肢后3min、10min、30min、45min、60min和90min,观察记录大鼠的心率、PR间期和急性应激后室性心律失常发生的情况。参考Ravingerova等方法行VA评分,评分在0-6分之间,分值越高表明患者心律失常越严重。

1.4.3心室肌组织检测

按照研究设计好的不同时间点,每次取8只大鼠进行解剖。解剖时先去掉大鼠前胸皮毛,消毒后逐层将大鼠胸部切开,暴露心臟,结扎动脉后将心脏取出,立即放入10%福尔马林中固定24h。第二日将左右心房、心室分离,取左室游离壁心肌组织,然后再次置入到10%福尔马林内,制备组织蜡块。采用HE染色法对大鼠心肌组织进行染色,将制备好的样本切片放置在倒置光学照相显微镜下,观察大鼠心室肌细胞横纵切面的心肌细胞结构,并在20x和40x物镜下拍照。

1.5统计处理

采用SPSS20.0统计软件对各组实验数据进行分析,计量资料数据以均数±标准差表示,组间多重比较采用LSD检验,计数资料数据以率(%)表示,两组比较用x2检验,P<0.05差异有统计学意义。

2 结果

2.1截肢前后大鼠心率变化

截肢前,大鼠平均心率约为358.38±17.57次/分,截肢后3min时心率达到峰值,为391.49±25.38*次/分(P<0.05),随后心率逐渐恢复,见表1。

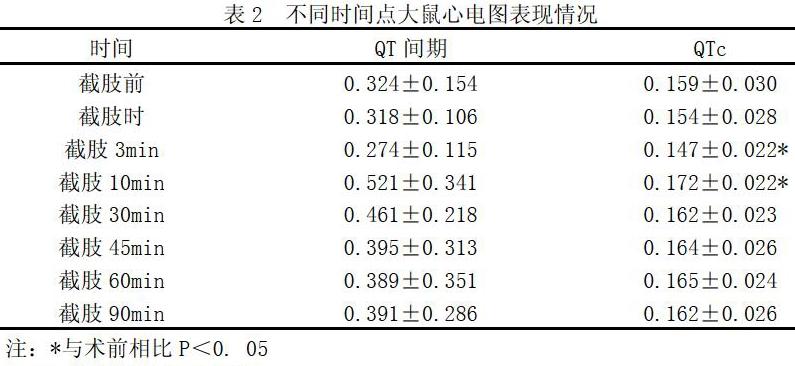

2.2截止前后大鼠心电图情况

与截肢前相比,截肢后大鼠的QT和QTc间期开始出现缩短,且在截肢后3min时QT间期和QTc间期的缩短更加明显(P<0.05),随后开始逐渐延长。大鼠在截肢10min时,其QT间期和QTc间期延长最为明显(P<0.05),随后逐渐恢复正常,见表2。

2.3VA发生情况及VA评分

在大鼠截肢后,共计有28只大鼠出现室性心律失常,且主要为室性早搏(PVB)和事项心动过速(VT),心律失常平均持续时间约为30.39±27.61min,且截肢后大鼠各时段室性心律失常的发生率存在统计差异(P<0.05)。对截肢后各时段发生心律失常的大鼠进行VA评分分析可见,截肢后各组大鼠VA评分无明显差异(P>0.05),见表3。

2.4心肌细胞病理学改变

截肢后,不同时间点大鼠心肌细胞结构与截肢前无明显的变化,在高倍镜下可见走势与心肌纤维长轴一致的肌丝,见图1。

3 讨论

急性应激不仅能够导致多种恶性心律失常的发生,还与心源性猝死有着密切的关系。相关研究认为急性应激导致心律失常发生机制可能为[3]:①应激反应会对大脑皮质和皮质下中枢活动传导造成影响,进而涉及到自主神经细胞和下丘脑-垂体-肾上腺皮质轴(HPA轴)系统。单次持久应激或者是过度应激均可刺激HPA系统,增强机体交感-肾上腺髓质系统兴奋性,儿茶酚胺的释放量大幅增加,导致心肌细胞负极不均,诱发冠状动脉痉挛,进而加重了心肌缺血情况,导致快速性心律失常的发生。②长时间持续性的肾上激素分泌会激活β-肾上腺素受体,进而降低了线粒体抗氧化防御反应,活性氧大量释放到胞质内,导致RyR亚基间偶联,引起肌质网Ca2+泄露,导致心律失常前Ca2+波[4]。本次研究结果可见,截肢后大量大鼠发生心律失常,且多发与截肢后0-3min这个时间段,其可能与QTc间期缩短有关。QT间期作为心室复极情况评估的重要指标之一,其间期延长也是QTc发生的危险因素之一。本次研究结果可见,截肢后大鼠的QTc间期呈现出先缩短后延长的特点,在截肢3min时QTc间期缩短最为明显,而在截肢10min时QTc间期延长至最长,表明急性应激刺激发生后,心室的异常复极可能是导致室性心律失常发生的基础。而QT间期的缩短则反映出心肌细胞膜离子流的改变和失衡,也进一步导致心肌动作电位和不应期缩短。另外,本次研究采用HE染色法观察应激刺激后大鼠心肌细胞的病理形态学变化情况,可见截肢后大鼠的心肌细胞结构较截肢前无明显的变化。

4 结论

急性应激创伤后,大鼠的心率会明显增快,QTc间期发生先缩短后延长的时间变化。室性心律失常多发生在应激创伤后早期,而QTc间期变化可能是室性心律失常一个有效的观测指标。

参考文献

[1] 王天潇,宗刚军.创伤后应激障碍与心血管疾病[J].心脏杂志,2013,21(5):613-615.

[2] 刘蜜,徐菲菲,陶天琪,等.内质网应激相关凋亡参与创伤后应激障碍大鼠心肌损伤的研究[J].中国病理生理杂志,2015,31(10):1805-1805.

[3] 赵旭燕,刘惠亮,马东星等.急性应激状态下中国军人动态心电图变化的分析[J].中国美容医学,2012,21(9):214-215.

[4] 余志斌,圣娟娟.心肌细胞缝隙连接重塑与心律失常[J].生理学报,2011,6(6):586-592.

课题项目:

广西壮族自治区卫生和计划生育委员会计划课题(课题编号2017136)