灌溉设施水平对中国水稻绿色生产率的影响研究

(南京农业大学 经济管理学院,江苏 南京210095)

农业是国民经济的基础,是国民经济其他部门赖以存在和发展的基础。水稻是我国最重要的粮食作物之一,其种植总面积约占粮食作物种植面积的30%,产量接近粮食总产量的1/2,在农业生产中具有很高的地位。2014年,中央经济工作会议指出我国经济发展已进入新常态,正从高速增长转向中高速增长,经济增长方式从粗放型增长转向集约型增长。我国“十三五”规划明确将绿色发展纳入五大发展理念,强调加快改善生态环境质量。2018年“中央一号”文件提出加强农业面源污染防治,开展农业绿色发展行动,实现投入品减量化、有机肥替代化肥,推进乡村绿色发展,打造人与自然和谐共生发展新格局。本文以可持续发展理论为基础,研究水稻的绿色发展情况。

随着我国城镇化进程的加快,农村劳动力大量向城市转移,造成了农村人力资本不足。目前农村老龄化的问题日趋严重,我国社会中的“人口红利”逐渐消失。此外,国内农业生产成本快速攀升,各种农业生产资料、土地资金、农业劳动力价格不断上涨。鉴于种种原因,只能依靠提高生产效率来转变生产方式,走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的现代农业发展道路。从20世纪80年代以来,随着土地资源的稀缺,从事农业的劳动力数量不断下降,导致化肥投入急剧增加,我国迅速成为化肥生产量和消费量最多的国家。然而,由于不合理施用化肥所带来的面源污染问题、农产品质量安全问题,对农业发展和农民生活带来了巨大冲击。随着农业环境问题越来越严重,我国逐步认识到不合理施用化肥对农业可持续发展的影响越来越大。水资源是影响我国农业发展的重要因素,高效节水灌溉有助于提高农业生产效益,节约水资源,保障农产品增产增收。然而,高效节水灌溉或选择合理的灌溉方式是否有助于减少氮磷流失、提高化肥的利用率、减少化肥使用量,以减轻化肥污染、缓减农业环境问题仍有待考察。

近年来,众多学者对环境约束下的全要素生产率进行了大量研究,并将其定义为绿色全要素生产率。陈诗一将CO2排放量作为投入要素测算了我国工业38个行业的环境效率,发现考虑环境约束的实际全要素生产率比传统不考虑环境因素的估算值低[1];潘丹将我国30个省份分为中、东、西三个部分,测度了1998—2009年的农业绿色全要素生产率,发现我国东部的绿色生产率水平高于中西部,中西部地区呈现出农业经济发展缓慢和资源消耗、环境破坏的“双重恶化”情况[2];吴传清运用SBM模型和GML指数测度了1997—2015年长江经济带农业绿色生产率,并对其影响因素作了实证分析,发现长江经济带农业绿色全要素生产率有所提升,但低于全国水平,机械化水平、人力资本存量和财政支出水平对长江经济带农业绿色全要素生产率具有显著正向影响[3];展进涛测度了考虑氮磷流失的农业绿色生产率,并检验了农业绿色全要素生产率与粮食安全保障程度之间的关系,发现农业绿色全要素生产率与粮食安全存在双向因果关系[4]。

现有文献虽然取得了一些丰硕的成果,但仍存在着不足,本文在此基础上做了一些改进:①现有研究大多对农业绿色全要素生产率、工业绿色全要素生产率等做了整体测度,极少有学者研究某一具体农作物的绿色全要素生产率,本文将研究视角聚焦于水稻的绿色全要素生产率。②现有研究仅仅将灌溉设施水平作为其中一个变量进行回归检验,对灌溉设施水平与绿色全要素生产率的内在关系并没有进行深入探讨,本文着重分析了灌溉设施水平对水稻绿色全要素生产率的内在影响。

鉴于此,本文首先对我国2004—2016年水稻化肥投入造成的环境成本进行测算,基于我国18个省份的面板数据进行实证分析,运用ML指数测算我国不同主产区水稻绿色全要素生产率的变动与差异情况。其次,运用面板OLS回归模型探讨灌溉设施水平对水稻绿色全要素生产率的影响。最后,根据研究结果提出基于绿色视角下促进整个水稻产业生产效率提升的合理建议,提出必要的约束措施,落实可持续发展观念。

1 研究方法与数据来源

1.1 研究方法

根据Chung[5]等学者的研究方法,引入动态效率Malmquist-Luenberger(ML)指数,见式(1)。与传统的Malmquist指数相比,ML指数可测算考虑环境污染引起的非期望产出下的全要素生产率。本文将化肥作为环境污染物,测算化肥环境成本下的水稻全要素生产率。

(1)

(2)

1.2 数据来源

本文选取我国水稻主产区三大区域中的18个省份2004—2016年的统计数据进行分析。根据《全国优势农产品区域布局规划(2008—2015年)》中的划分方法,我国目前水稻主产区可分为三大区域:长江流域、东南沿海、东北平原。长江流域包括河南、江苏、安徽、湖北、湖南、江西、重庆、四川、贵州、云南10个省市;东南沿海包括浙江、福建、广东、广西、海南5个省区;东北平原包括吉林、辽宁、黑龙江3个省。选取的投入—产出变量数据来自相关年份的《全国农产品成本收益资料汇编》、《中国统计年鉴》和《中国农村统计年鉴》等。

1.3 描述性分析

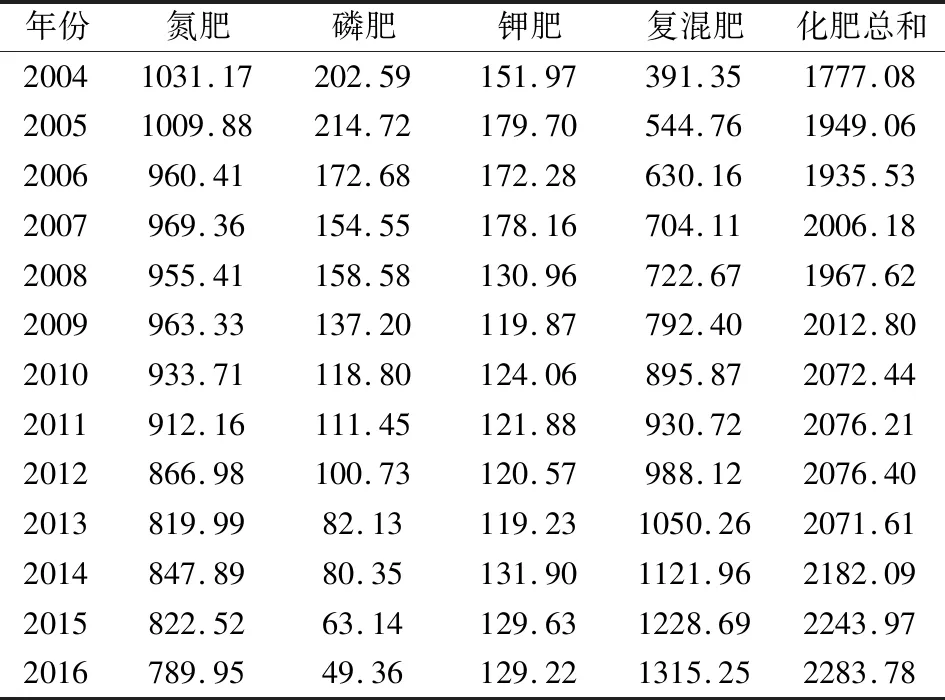

水稻种植的化肥投入施用量变化:首先是化肥施用结构变化。从表1可知,2016年与2004年相比,氮肥总施用量减少了30.5%,磷肥比2004年减少了约3/4,钾肥的施用量减少了约17.6%,但复混肥却比2004年增加了约70.2%,导致化肥总施用量增长了约22.2%。因此,化肥的施用结构虽然发生了变化,但化肥的总施用量在近年仍以年均1.7%的速度呈现上升的态势。

表1 2004—2016年氮肥、磷肥、钾肥、复混肥、化肥总施用量(万t)

年份氮肥磷肥钾肥复混肥化肥总和20041031.17202.59151.97391.351777.0820051009.88214.72179.70544.761949.062006960.41172.68172.28630.161935.532007969.36154.55178.16704.112006.182008955.41158.58130.96722.671967.622009963.33137.20119.87792.402012.802010933.71118.80124.06895.872072.442011912.16111.45121.88930.722076.212012866.98100.73120.57988.122076.402013819.9982.13119.231050.262071.612014847.8980.35131.901121.962182.092015822.5263.14129.631228.692243.972016789.9549.36129.221315.252283.78

注:数据来源于《全国农产品成本收益资料汇编》,表2同。

我国三大主产区化肥施用强度变化:由表2可知,我国三大主产区中,东南沿海年均化肥施用强度最高,年均化肥施用强度为3.50kg/hm2,其次是长江流域,为3.06kg/hm2,东北平原最低,年均化肥施用强度为1.40kg/hm2。东南沿海属于我国经济发达地区,土地要素稀缺,农民倾向于增加化肥的要素投入来提高产量;长江流域施用强度近年来逐渐升高,可能是由于长江流域稻区的病虫害偏重发生,且发生范围广、程度重、影响大,因此化肥的施用量在近年日益增加;东北平原自然环境条件好、水资源充沛、土地资源丰富,化肥施用强度较低。

表2 2004—2016年中国三大主产区化肥施用量(kg/hm2)

水稻常用的灌溉方式:我国具有复杂的地貌和特殊的气候,这些自然条件决定了我国必须走灌溉农业的发展道路。水稻属于习水农作物,对水的需求非常高,其用水量约占农业用水总量的70%[6]。发展水稻节水栽培,实现稻作可持续发展对我国粮食安全供应和社会稳定具有十分重要的意义[7]。节水灌溉技术多种多样,目前在水稻生产上常用的灌溉技术主要有湿润灌溉、干湿交替灌溉、水稻强化栽培体系、覆盖旱种等。

1.4 指标计算方法

投入变量:根据既有文献和数据的可获得性,本文选择水稻播种面积、劳动用工量、总物质与服务费用三个投入指标。水稻播种总面积比耕地面积更准确,因为它考虑了重复播种情况,反映土地投入状况更为准确[8]。为剔除价格因素的影响,本文使用各地区综合生产资料价格指数对每公顷物质与服务费用进行平减。由于劳动用工量、总物质与服务费用数据各省没有单独统计,因此本研究采用如下的处理方法:劳动用工量按每公顷用工数量乘以水稻播种面积计算,物质与服务费用按每公顷物质与服务费用乘以水稻播种面积计算。

产出变量:①期望产出。本文选取水稻总产量为期望产出。②非期望产出。本文选取化肥施用的总环境成本为非期望产出。环境污染损失计算的方法有很多种,经过几十年的研究,形成了一系列从不同角度、不同经济理论评估环境损失的方法,如直接市场法、替代市场法、支付意愿法、能值分析法等。本文根据赖利[9]的研究,基于能值分析理论,采取剂量影响法对我国水稻种植化肥施用的环境成本测算进行估算。

对化肥施用的污染进行分类,在此基础上对各种可能存在的污染物的产生途径、污染方式进行归纳。本文将化肥对环境的影响分为三类,具体有大气污染、土壤污染和水体污染三类。其中,大气污染主要有NH3、N2O、NOx,土壤污染主要有硝酸盐、硫酸盐、重金属元素镉,水体污染主要有硝态氮、磷酸盐。

归纳国内外有关农田氮磷素运移转化比例和污染物产生剂量的研究成果数据(表3),对我国化肥施用的营养物质流向和污染产生物的影响剂量进行分析,计算公式为:

Dosei=M×Cei×(We/Wf)

(3)

式中,Dosei为污染物i的产生剂量(t);M为氮肥或磷肥的施用折纯量(t);Cei为营养元素的流转系数;We为所产生污染物的分子量;Wf为N或P2O5的分子量。

表3 氮肥、磷肥的养分运移转化比例(%)

对大气、土壤和水体等环境质量影响采用伤残调整生命年法,估算化肥施用带来污染物所造成的人类健康影响,计算方法为:

DALYi=Cdi×Dosei

(4)

式中,DALYi为污染物i造成的损害年累计数(a);Cdi为单位污染物引致的生命损害年数(a/kg);Dosei为污染物i的产生剂量。

依据国内外有关单位劳动力的能值消费数据,乘以生命损害年累计数,估算化肥施用对环境质量影响的能值,最后汇总得出化肥环境影响的总能值。

(5)

式中,U为化肥环境影响的总能值成本,单位为sej;Emergyi为污染物的能值成本;Cm为单位劳动力的年能值消费量;DALYi为某种污染物造成的损害年累计数。

依据我国各年份的能值货币比率数据,折算化肥施用的综合环境成本,计算公式为:

Emdollar=U/Cg

(6)

式中,Emdollar为化肥环境影响的宏观经济价值,单位为¥;Cg为当年的能值/货币比率,即一国家或地区单位时间内使用的能值与GDP之比,单位为sej/¥;U为化肥环境影响的总能值成本,单位为sej。通过上述公式逐步计算,结果见表4。

表4 水稻种植化肥施用环境污染的宏观经济价值

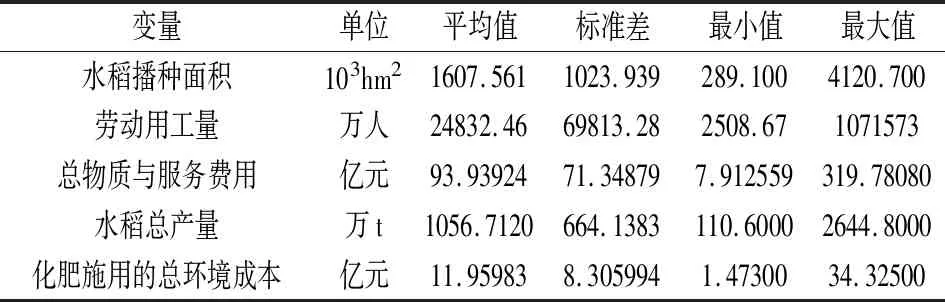

2004—2016年,我国水稻化肥施用的总环境成本,即宏观经济价值,以年均5.9%的速度快速增加,表明由于化肥不合理施用造成的环境污染日益加剧,化肥不合理施用的问题仍存在,因此必须更加重视化肥不合理投入及其带来的对环境质量的影响。水稻绿色生产率测度投入—产出变量的描述性统计见表5。

表5 水稻种植化肥施用投入—产出变量的描述性统计

2 结果及分析

2.1 环境因素对全要素生产率测度影响

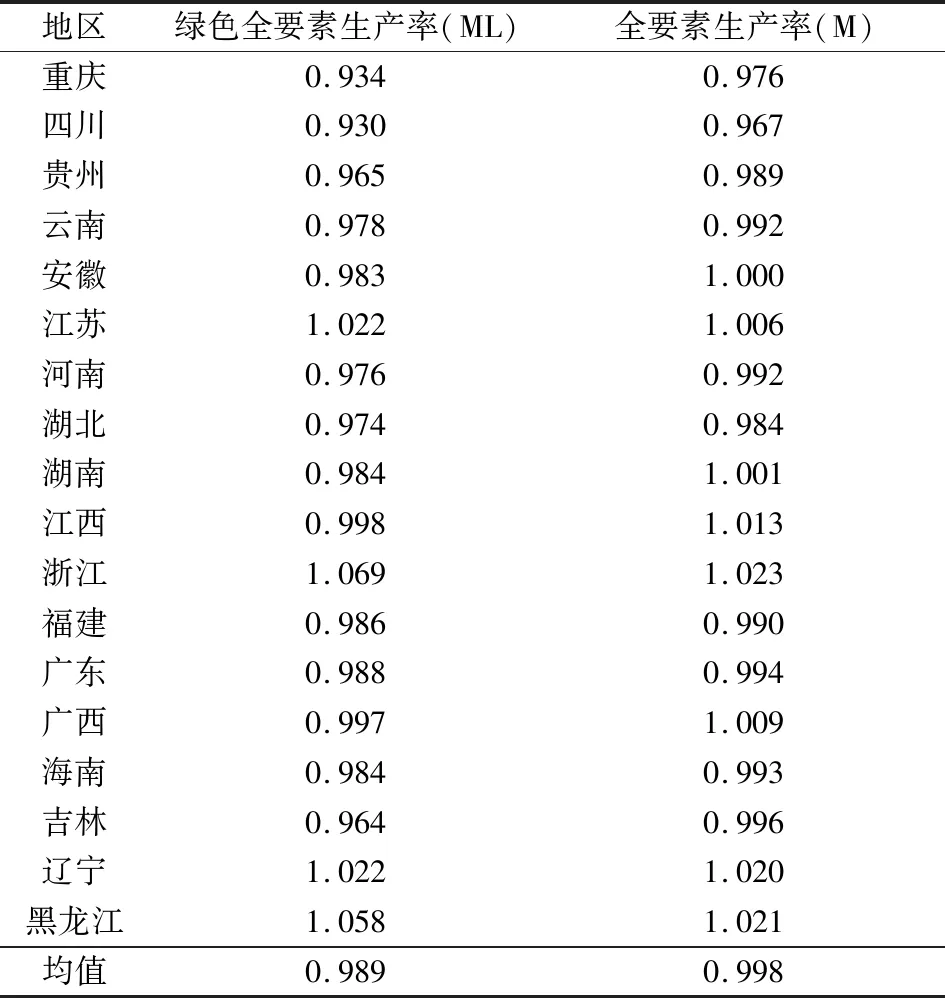

本文采用Malmquist-Luenberger指数研究考虑化肥环境成本下水稻全要素生产率的变动率。比较考虑化肥环境成本前后水稻全要素生产率值,发现大多数地区化肥环境成本下全要素生产率值(ML)低于不考虑化肥环境成本下全要素生产率(M)的值,说明我国水稻发展是以不合理施用化肥为基础的,如果忽视环境作用,M指数会高估水稻的全要素生产率。

表6 2004—2016年考虑环境因素前后水稻全要素生产率指数结果

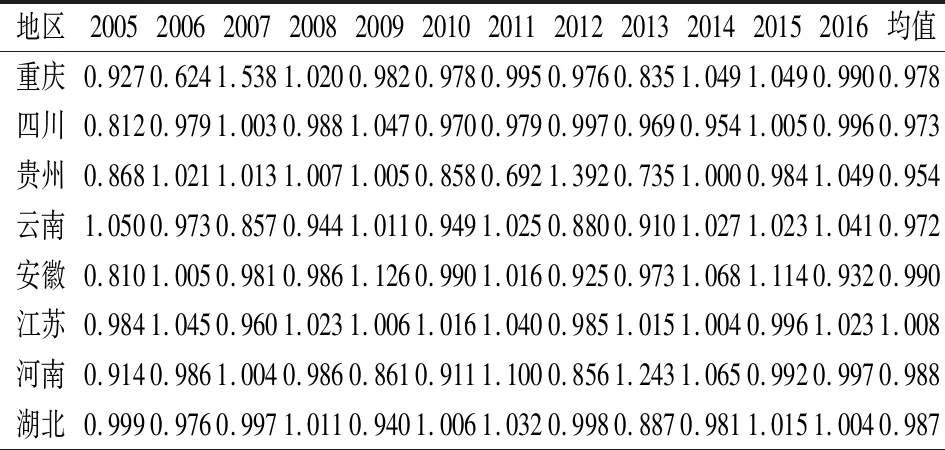

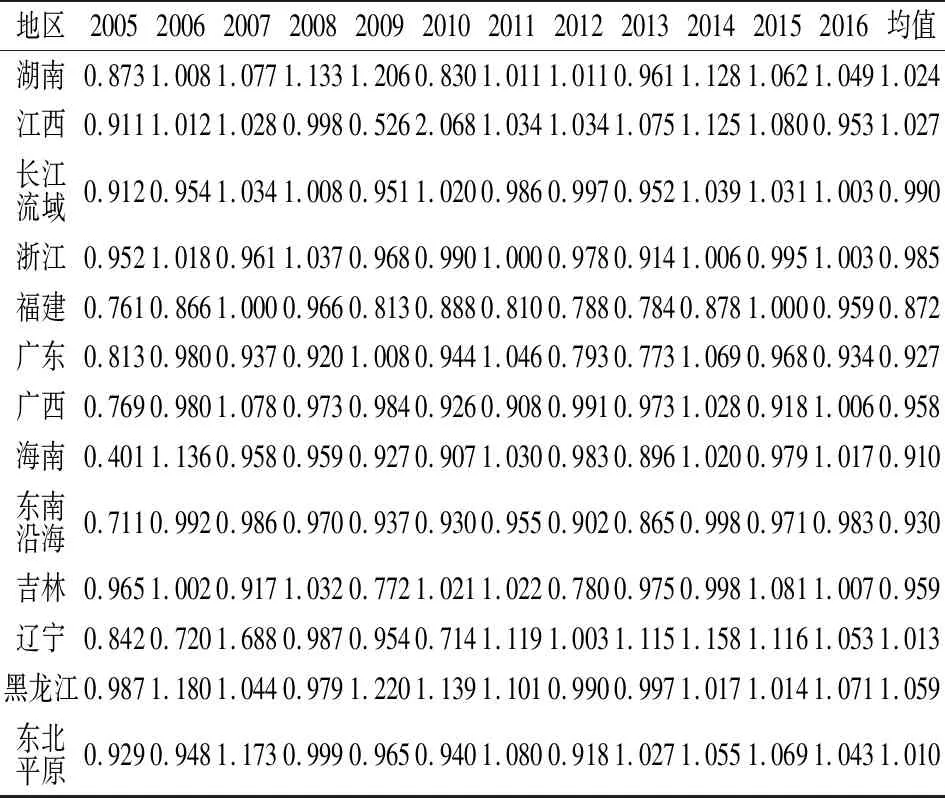

2.2 我国水稻绿色生产率指数结果分析

对三大主产区而言(表7),东北平原施肥强度最低,水稻绿色生产率均值明显高于长江流域和东南沿海,说明东北平原能有效协调水稻生产和环境保护的关系,是三大主产区中水稻绿色生产率唯一达到有效的产区,贯彻了水稻生产环境友好型发展。长江流域由于病虫害影响较严重,施肥强度较高,因此水稻绿色生产率均值没有达到有效。但从数据看,近三年来长江流域水稻绿色增长率一直处在生产前沿面上,表明有意识地控制了化肥的施用强度,提高了水稻绿色生产率。东南沿海地区经济发达、农业生产占社会总生产比重小、土地资源稀缺,因此只能依靠增加化肥、农药等要素来增加水稻产量,未实现劳动力、土地、资源等要素的有效配置,水稻绿色生产率最小。因此,东南沿海地区应深化技术改革,提升化肥的利用效率,选育抗病虫害高效的品种,这才有利于促进水稻发展由粗放加快向集约转型。

表7 2004—2016年中国三大主产区水稻绿色生产率指数结果

(续表7)

地区200520062007200820092010201120122013201420152016均值湖南0.8731.0081.0771.1331.2060.8301.0111.0110.9611.1281.0621.0491.024江西0.9111.0121.0280.9980.5262.0681.0341.0341.0751.1251.0800.9531.027长江流域0.9120.9541.0341.0080.9511.0200.9860.9970.9521.0391.0311.0030.990浙江0.9521.0180.9611.0370.9680.9901.0000.9780.9141.0060.9951.0030.985福建0.7610.8661.0000.9660.8130.8880.8100.7880.7840.8781.0000.9590.872广东0.8130.9800.9370.9201.0080.9441.0460.7930.7731.0690.9680.9340.927广西0.7690.9801.0780.9730.9840.9260.9080.9910.9731.0280.9181.0060.958海南0.4011.1360.9580.9590.9270.9071.0300.9830.8961.0200.9791.0170.910东南沿海0.7110.9920.9860.9700.9370.9300.9550.9020.8650.9980.9710.9830.930吉林0.9651.0020.9171.0320.7721.0211.0220.7800.9750.9981.0811.0070.959辽宁0.8420.7201.6880.9870.9540.7141.1191.0031.1151.1581.1161.0531.013黑龙江0.9871.1801.0440.9791.2201.1391.1010.9900.9971.0171.0141.0711.059东北平原0.9290.9481.1730.9990.9650.9401.0800.9181.0271.0551.0691.0431.010

2.3 灌溉设施水平对水稻绿色生产率的影响

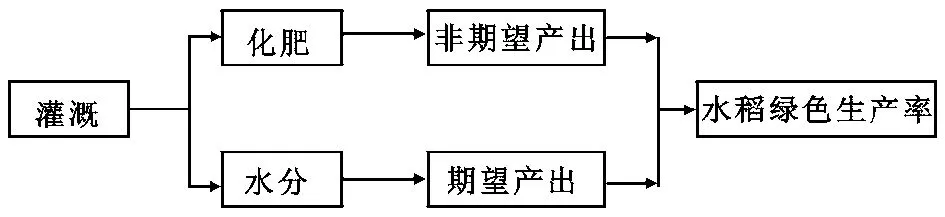

灌溉对水稻绿色生产率的影响机理:考察灌溉设施水平对水稻绿色生产率的影响,需要从期望产出和非期望产出两个方面来考虑。一方面,因灌溉能明显抑制农田排水径流量和渗漏量[10],同时改善土壤的通气状况,水稻在一定时期内处于水分胁迫状态,限制了土壤有害物质的产生,高效控制了氮磷流失[11],提升了化肥的利用率,因此灌溉能减少化肥的施用量,从而减少化肥投入造成的非期望产出,会促进水稻绿色生产率的提升。另一方面,改善灌溉设施水平能保证水分的有效利用,从而保证期望产出的增加,会提升水稻的绿色生产率,机理见图1。

图1 灌溉对水稻绿色生产率的影响机理

实证分析:参考已有文献和已有数据的可获得性,分析节水灌溉对水稻绿色全要素生产率的影响,本文将选取农业经营规模、收入依赖程度、机械总动力、农村经济发展水平作为控制变量。选取的变量为:①灌溉设施水平(ai)。用有效灌溉率表示,即有效灌溉面积占耕地面积的比重表示。②农业经营规模(as)。参照李燕的研究[12],用劳均耕地面积表示。③收入依赖程度(ae)。参照吉星星的研究[13],用家庭经营收入占家庭纯收入比重表示。④农业机械化(am)。用农业机械总动力表示。⑤农村经济发展水平(ad)。参照潘丹的做法[2],用农村居民纯经营性收入对数表示。本文按照我国三大水稻主产区长江流域、东南沿海、东北平原分别进行检验,并选取以下面板OLS回归模型。

TFPit=β0+β1aiit+β2asit+β3aeit+β4amit+β5adit+εit

(7)

式中,因变量TFPit为处理后的水稻绿色全要素生产率累积增长指数,本文测算的水稻绿色全要素生产率指数是以上一年为1的环比指数,参照李谷成的研究方法,将其转化为2004年为1的累积增长指数,然后进行对数转换作为被解释变量,转换公式为ln(1+TFP)[14]。模型中,i,t分别为省份和时间;β0为常数项;β1、β2、β3、β4、β5分别为各变量的待估计参数;εit为随机扰动项。由Stata得出各变量的系数值。采用Stata进行实证分析,模型回归结果见表8。

表8 灌溉设施水平对水稻绿色生产率的影响

注:*、**、***分别表示在10%、5%、1%的水平上显著,括号里的数据为p值。

由表8可知,基于全样本数据分析,灌溉设施水平、农业经营规模、收入依赖程度、农业机械化、农村经济发展水平均通过了显著性检验。其中,农业经营规模、收入依赖程度对水稻绿色全要素生产率均具有正向影响,但农业机械化对水稻绿色全要素生产率具有负面影响,原因在于我国幅员辽阔、地形复杂,导致水稻农作物生产的综合机械化水平偏低。因此,要因地制宜推进农业生产机械化。农村经济发展水平对水稻绿色全要素生产率具有负面影响,原因是在经济发展的起初阶段,为了增加水稻的收入与产出,人们往往依赖于自然资源的消耗和生产要素投入增加,忽视了对资源环境的保护,从而导致水稻绿色全要素生产率较低,这与潘丹[2]的结论相符。

从总体上看,主要解释变量灌溉设施水平对水稻绿色生产率具有正向影响,灌溉设施水平每增加1%,水稻绿色生产率将在5%的显著性水平下增加22.6%,表明节水灌溉对于水稻绿色增长率的提高具有显著的促进作用。改善灌溉设施水平可提高灌溉用水效率,减少氮磷流失,缓解化肥的面源污染问题,提高水稻绿色生产率。总之,提高灌溉设施水平可缓解由于不合理施用化肥所导致的农业面源污染问题,促进水稻绿色生产率的提高。

从各主产区的模型结果看,长江流域和东北平原显著为正,表明长江流域和东北平原灌溉设施水平每增加1%,水稻绿色生产率分别在1%和10%显著性水平上分别增加38.3%和92.3%。然而,东南沿海显著为负,灌溉设施水平每增加1%,水稻绿色生产率将降低33.4%。原因是:首先,东南沿海地区地形复杂,多为丘陵低山等,导致用水灌溉效率低;其次,灾害繁多对节水灌溉设施损害严重,导致节水灌溉设施普遍较薄弱,用水灌溉效率低。因此,我国要加大东南沿海的节水灌溉设施力度,积极采用灌溉新技术,提升用水灌溉效率,积极抵御自然灾害对农作物的影响。

3 结论

本文基于2004—2016年我国18个省份的面板数据,利用Malmquist-Luenberger指数测算了我国化肥环境成本下的水稻绿色生产率。在此基础上,利用面板OLS回归模型分析了灌溉设施水平对于水稻绿色生产率的影响。得出以下结论:①化肥施用结构虽然发生了变化,但化肥的总施用量在近几年却以年均1.7%的速度呈现上升的态势。在我国三大主产区中,东南沿海地区年均化肥施用强度最高,其次是长江流域,最低的是东北平原。②东北平原是三大主产区中水稻绿色生产率唯一达到有效的产区,长江流域和东北平原均没有实现水稻生产和环境的协调发展。③总体看,灌溉设施水平有助于提升水稻绿色生产率;从各个主产区来看,长江流域和东北平原的灌溉设施水平有助于提升水稻绿色生产率,东南沿海的灌溉设施水平对水稻绿色生产率的提升起到了阻碍作用。

4 建议

基于本文对2004—2016年我国18个三大水稻种植区域18个省份水稻绿色生产率的研究结论,本文从政府视角出发,提出以下三个方面的建议。

首先,灌溉种类繁多,政府应因地制宜地选择和推广农业节水灌溉技术。水稻灌溉种类主要分为滴灌、雾喷灌、膜下灌与渗灌4大类,应根据不同的地区的种植特点采用不同的灌溉方式,而不能都采取最普通的灌溉方式。在本文研究的三大主产区之中,东南沿海地区的灌溉设施水平最为薄弱,尤其需要注重节水灌溉技术在东南沿海地区的发展与应用。当地政府应加强完善水利设施,重视灌溉对于水稻发展的作用。

其次,加大农业科研投入,增加对灌溉、施肥技术、水稻品种等的研发,提升灌溉用水效率和化肥利用率,注重水肥合一,提升水稻的绿色生产率。随着人们生活水平的提高,吃饭已经不再是人们的最主要诉求,健康、绿色、安全逐渐成为人们选择稻米的标准,因此在提升水稻绿色生产率方面投入更多的科研显得尤为重要。

第三,加强对资源环境友好的生产行为补贴。政府可以对秸秆还田、节水灌溉、施用农家肥等环境友好型生产行为给予一定的补贴,引导生产者改变生产方式,采纳有利于农业资源环境的生产行为。此外,为响应国家号召,地方政府也应推出农作物垃圾分类回收的政策。例如,农药包装废弃物的有偿回收,不仅可以保护耕地环境与水资源,还可以节省农户的种植成本。