公民参与网络反腐的意愿及影响因素研究

——基于武汉市调研数据的分析

张 南

(贵州民族大学 社会学与公共管理学院,贵州 贵阳 550025)

一、研究背景

2003-2005年期间,我国最高人民检察院、中央纪委和监察部等相关部门,相继建立了网络举报平台,这标志着官方权威的网络反腐渠道的正式开通[1]。2012年,全国人大常委会通过并发布了《关于加强网络信息保护的决定》[2],该决定的发布,标志着互联网成为公民表达其观点和诉求的新平台。2014年10月,十八届四中全会进一步强调了推进国家反腐败现象的重要性[3]。由此可见,我国政府反腐决心强烈,在腐败惩治上一直保持着高压态势,反腐工作一直是政府工作的重心之一。传统的信访和实名举报等与网络反腐一起成为反腐的重要方式,而网络具有消息扩散快和风险比较低等特点,因此,网络成为当前反腐工作推进的重要渠道。

网络反腐是大数据和互联网时代的新型公民监督方式,公民通过网络监督社会发展过程中的腐败行为,可以有效行使其参与权、监督权和表达权。网络反腐的实质是以网络作为平台,以此引起公众对腐败问题的普遍关注从而形成社会舆论。网络为反腐工作营造了一个全新的话语平台和舆论氛围,公民通过其话语表达对腐败行为起到了良好的监督作用[4]。此外,网络也为执政者和施政者提供了与公民对话的崭新平台,政府部门可以更加清晰和准确地把握公民的心态和社会舆论方向。

网络反腐时代的到来,公民参与网络反腐为民主政治的实践落实提供了保障,同时也是公共治理工作的重要风向标。公民参与网络反腐为权力的监督、民意的表达、政策的落实和行为的规范等起到了积极的促进作用[5]。公民参与网络反腐,是政府和公民的有效互动,落实民主实践需要公民的积极参与。当前,我国正处于从政府管理到政府治理的社会转型时期,政府和公民的有效互动,能够对反腐工作的落实和公民权利的行使起到积极作用。因此,以实证的角度来透视和思考公民参与网络反腐问题,就具有一定的理论价值和现实意义[6]。

二、文献回顾

学者们围绕公民参与网络反腐的相关问题进行了深入研究,主要表现在以下两个方面:

第一,公民参与网络反腐的研究,主要集中在参与方式、机制构建、主要价值、问题所在和完善途径等方面。媒体曝光、微博曝料、论坛发帖等,是目前公民参与网络反腐的主要途径(李传军等,2014)[7]。匿名网络举报、媒体人员网络举报、利益相关者网络举报、亲属网络举报和熟人网络举报等是公民参与网络反腐的主要模式(熊铮铮,2016)[8]。从强化人民代表的监督职能、建立信息公开制度和保护举报人权益等方面入手,可以完善公民网络反腐的机制(郭理蓉,2014)[9]。多元主体、官民合作、法律规范、权利保障、责任意识和素质提高等是构建公民参与网络反腐的有效机制(王佳等,2013)[10]。网民的素质、网络制度的规范性和网络立法的有待完整等,这些都是当前公民参与网络反腐所面临的主要问题(刘宗洪和韩洋,2015)[11]。公民参与网络反腐有利于调动公民参与的积极性、和谐政民关系的构建和廉政氛围的形成(肖扬伟,2016)[12]。

第二,公民参与意愿及影响因素的研究,主要集中在志愿行动、政治参与和网络监督等方面。沈杰(2008)发现性别、年龄、学历、职业、收入和从业机构对公民参与志愿行动意愿的影响显著[13];梁莹(2008)研究表明,性别、年龄、文化程度、职业、月收入和信任度等对公民政治参与意愿的影响显著[14];余敏江等(2008)认为,性别、年龄、文化程度、月收入和职业等对政府信任和公民参与意愿的关联性影响显著[15];孟广天等(2011)调研发现,年龄、教育、职业、志愿组织、社会宽容、信任、政治兴趣对社会资本和公民参与意愿之间关联性的影响显著[16];柳宇燕等(2012)经调研认为,教育水平、经济条件、民主氛围、认知水平和关心程度对公民参与政府预算意愿的影响显著[17];张华(2014)调研发现,性别、年龄、文化程度和职业对公民参与网络监督意愿的影响显著[18]。

通过文献回顾可知,已有学者关注了网络反腐中的隐私权保护[19]、政府回应[20]、舆情事件[21]和权力监督[22]等方面的具体内容,但对公民参与网络反腐意愿的探讨及影响因素实证研究还存在不足。随着社会治理的不断深化,公民参与网络反腐的意愿如何,影响公民参与网络反腐意愿的主要因素有哪些,这些都是值得关注和讨论的具体问题。本文对武汉市公民参与网络反腐的意愿进行调研,希望通过实证研究能够对公民参与网络反腐工作提供政策制定的理论依据。调研选取湖北省武汉市调研的原因是,其处在中部地区,政治、经济、文化、社会和生态环境良好,公民的综合素质整体较高,代表性较高。

三、数据来源和样本描述

(一)数据来源

本研究的数据来源于2017年9-12月笔者在湖北省武汉市三区(武昌、汉口和汉阳)进行的“公民参与网络反腐的意愿调查”。选取上述不同区域进行问卷调查,可以尽量减少因区域单一引起的选择倾向,调研采取随机抽样的方式进行,本次调研基于三次连续性问卷发放,历时四个月,共计发放问卷600份,除去无效问卷74份,最终有效问卷526份。

(二)样本描述

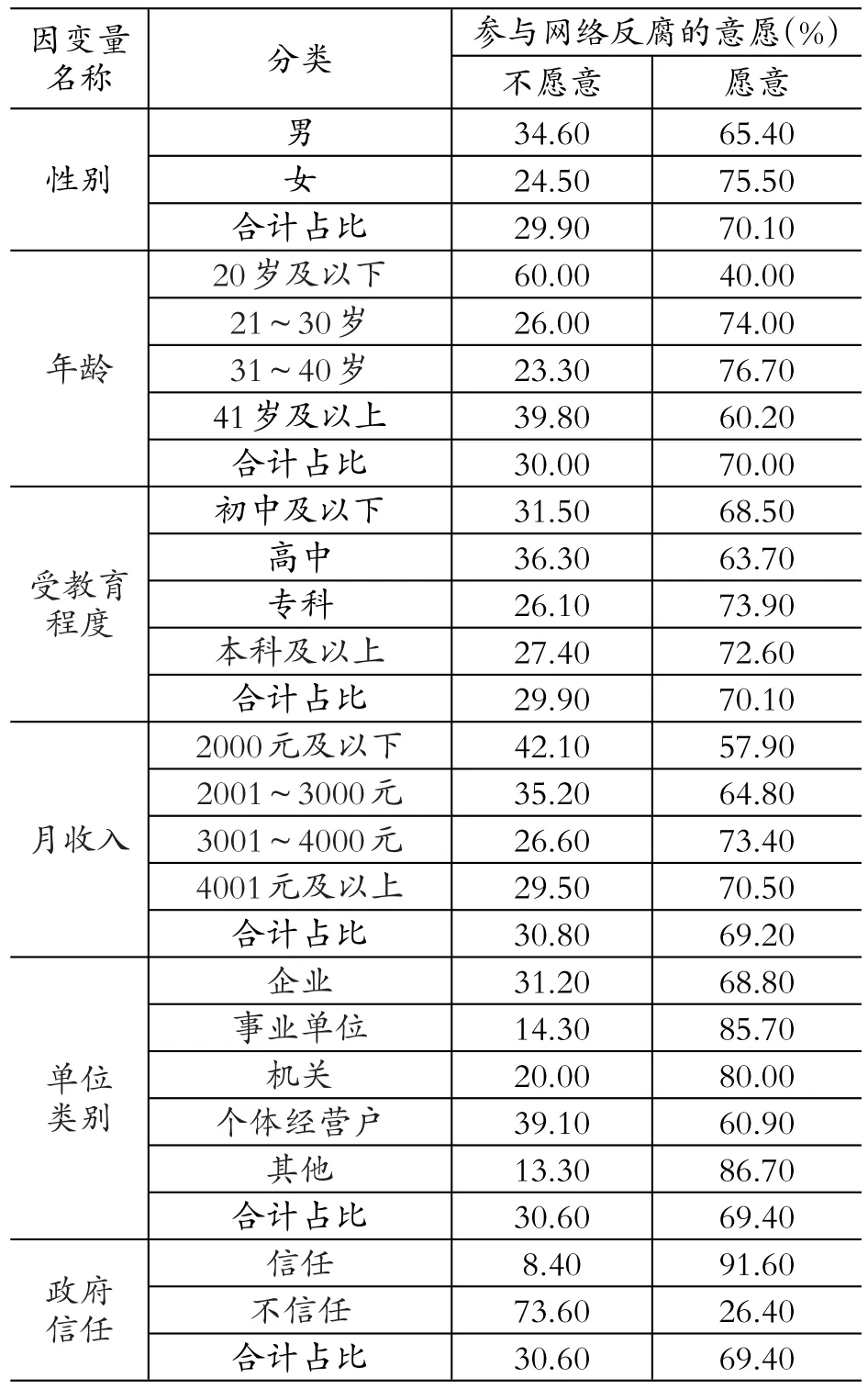

接受此次调研问卷的公民背景特征如表1所示。

表1 接受调研的公民其背景特征(N=526)

四、研究假设和实证分析

(一)研究假设

本文将自变量设定为公民参与网络反腐的意愿,公民的背景特征这六个变量作为因变量,对自变量和各项因变量进行赋值,如表2所示。

表2 自变量和因变量的赋值情况

参考相关文献[23-26]的结论,本文将公民参与网络反腐影响因素的作用方向,做下列假设:

第一,男性不仅在经济方面保持着独立性,同时在政治方面也有着其便利的发展环境,男性的参政意识和行为一直较高,而女性为家庭奉献较多,政治参与意识并不强烈。所以,假设男性相比女性更愿意参与网络反腐。

第二,公民的年龄较小则其政治意识较强,同时也有充足的时间和精力关注国家政治,而年长的公民由于家庭事务困扰,对于国家政治的关注度不高,其参与网络反腐的意愿不强。所以,假设年龄与公民参与网络反腐的意愿负相关。

第三,受教育程度不高的公民其政治意识不强,对国家大政方针的关注度不高,随着受教育程度的提升,公民的政治意识会提高,参与网络反腐的意愿得到提升。所以,假设受教育程度与公民参与网络反腐的意愿正相关。

第四,月收入较低的公民因为要关心生计问题其参政意识并不强烈,而随着收入的提升,人们的物质生活得到保障,对于精神生活的提升强烈,月收入较高的公民参与网络反腐的意愿高于月收入低的公民。所以,假设月收入与公民参与网络反腐的意愿正相关。

第五,在企业工作的公民,其工作强度远远大于事业单位和机关工作的公民,其福利相比事业单位和机关等单位并不高,希望通过反腐工作进一步缩小与其他单位的福利待遇,其参与网络反腐的意愿较高。所以,假设单位类别与公民参与网络反腐的意愿负相关。

第六,相信政府能够做好反腐工作的公民对于政府公信力认可度高,参与网络反腐的意愿较高,而不太信任政府能够做好反腐工作的公民对于政府公信力认可度较低,参与网络反腐的意愿较低。所以,假设对政府信任的公民其参与网络反腐意愿高于对政府不信任的公民。

(二)实证分析

通过实证研究,结果如表3所示。

表3 接受调研的公民其背景特征与参与网络反腐意愿的数据统计(N=526)

由表3可以看出,公民参与网络反腐意愿的影响因素有如下几个方面:

第一,性别对公民参与网络反腐意愿正向影响。女性比男性参与网络反腐的意愿更高,这与之前的假设“男性相比女性更愿意参与网络反腐”并不符合。能够解释的原因:女性在经济方面实现了独立,政治的民主氛围为女性的参政提供了环境支撑,女性的参政意识和行为在逐渐增强。所以,女性参与网络反腐的意愿高于男性。

第二,年龄对公民参与网络反腐意愿负向影响。中青年公民参与网络反腐的意愿高于年长的,这与之前的假设“年龄与公民参与网络反腐的意愿负相关”基本符合。能够解释的原因:中青年人政治意识活跃,有一定的时间和精力关注国家大政方针,参政意识越来越强。所以,年龄与公民参与网络反腐的意愿负相关。

第三,受教育程度对公民参与网络反腐意愿正向影响。受教育程度的提升,公民参与网络反腐的意愿增强,这与之前的假设“受教育程度与公民参与网络反腐的意愿正相关”基本符合。能够解释的原因:受教育程度的升高,民主的氛围越浓烈,公民了解政治的渠道越多,参政的意识越强。所以,受教育程度与公民参与网络反腐的意愿正相关。

第四,月收入对公民参与网络反腐意愿正向影响。收入较高的公民更愿意参与网络反腐,这与之前的假设“月收入与公民参与网络反腐的意愿正相关”基本符合。能够解释的原因:月收入的提升使得公民基本物质生活有所保障,有时间和精力投入到政治参与过程中。所以,月收入与公民参与网络反腐的意愿正相关。

第五,单位类别对公民参与网络反腐意愿负向影响。事业单位和机关工作的公民其网络反腐的参与意愿高于其他单位的,这与之前的假设“单位类别与公民参与网络反腐的意愿负相关”并不符合。能够解释的原因:事业单位和机关工作的公民,对于社会收入的公平性意识较强,希望通过反腐工作使社会公平更加凸显。所以,单位类别与公民参与网络反腐的意愿正相关。

第六,政府信任对公民参与网络反腐意愿负向影响。对政府信任的公民其网络反腐参与意愿高于对政府不信任的公民,这与之前的假设“对政府信任的公民其参与网络反腐意愿高于对政府不信任的”基本符合。能够解释的原因是:对政府信任的公民,其对政府的公信力评价较高,对政府能够做好反腐工作有信心,而对政府不信任的公民,其对政府的公信力评价不高,对政府能够做好反腐工作的信心不足。所以,对政府信任的公民其参与网络反腐意愿高于对政府不信任的公民。

五、模型构建和模型检验

(一)模型构建

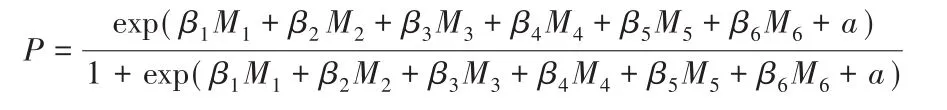

本文研究的目标是公民参与网络反腐的意愿即自变量(愿意VS不愿意),通过Logistic回归的方法来建立公民参与网络反腐意愿模型。根据因变量即性别、年龄、受教育程度、月收入、单位类别和政府信任,建立公民参与网络反腐意愿的Logistic二元回归模型[27]。

将自变量P假设为公民愿意参与网络反腐,其取值的范围为0~1,而1-P表示公民不愿意参与网络反腐,因此,可以将P/(1-P)取自然对数得到ln[P/(1-P)],称为P对做LogisticP转换,记做LogisticP,则LogisticP的取值范围为(-∞,+∞),以LogisticP为自变量建立公民参与网络反腐的二元回归方程:

上述方程可变形得到P与解释变量的相关关系:

所建的 LogisticP回归模型,其中β1、β2、β3、β4、β5、β6,为回归系数,表明因变量变化一个单位时,P/(1-P)的自然对数值即LogisticP平均变化量。a是回归常数项,其含义为当因变量取值全部为0,愿意参与网络反腐和不愿意参与网络反腐比值P/(1-P)的自然对数值;因变量M1、M2、M3、M4、M5、M6依次分别代表:性别、年龄、受教育程度、月收入、单位类别和政府信任。

(二)模型检验

通过采用SPSS19.0软件,将所有的六个因变量带入回归方程,与自变量建立Logistic回归模型,结果如表4和表5所示。

表4 模型系数的综合检验(Omnibus Tests of Model Coefficients)

从模型系数的综合检验可以看出,X2=160.866,Sig.=0.000≤0.01,按照Sig.=0.05的标准,解释变量X1-X6与因变量P的Logistic回归方程具有统计学意义。

表5 变量方程(Variables in the Equation)

结合变量方程和模型的变量可知,政府信任的Sig.值小于0.01,由此可见,政府信任对公民参与网络反腐意愿的影响非常显著;年龄的Sig.值小于0.05,由此可见,年龄对公民参与网络反腐意愿的影响比较显著;月收入的Sig.值小于0.1,由此可见,月收入对公民参与网络反腐意愿的影响一般显著;性别、受教育程度和单位类别的Sig.值都大于0.1,由此可见,性别、受教育程度和单位类别对公民参与网络反腐意愿的影响不显著。

通过表5可知,政府信任、年龄和月收入对公民参与网络反腐意愿的影响显著。表6通过计算,得到三个因变量即政府信任、年龄和月收入通过显著性检验之后,对公民参与网络反腐意愿的影响大小。

表6 因变量的边际效应计算结果

六、主要结论和完善对策

(一)主要结论

本文通过实证调研,运用二元Logistic回归模型,分析了公民参与网络反腐的意愿及影响因素,得到如下结果:政府信任对公民参与网络反腐意愿的负向影响非常显著;年龄的负向影响比较显著;月收入的正向影响一般显著;性别、受教育程度和单位类别对其参与意愿的影响并不显著。

首先,年龄与公民参与网络反腐的意愿负相关,在5%的水平下显著,年龄是公民参与网络反腐意愿的比较重要影响因素。通过边际效应计算,年龄每增加一个层次即10岁,公民参与网络反腐的意愿降低4.72%。其次,月收入与公民参与网络反腐的意愿正相关,在10%的水平下显著,月收入是公民参与网络反腐意愿的一般重要影响因素。月收入每增加一个层次即1 000元,公民参与网络反腐的意愿增加2.98%。再次,政府信任与公民参与网络反腐的意愿负相关,在1%的水平下显著,政府信任是公民参与网络反腐意愿的非常重要影响因素。政府信任每增加一个层次即从信任到不信任,公民参与网络反腐的意愿降低74.31%。

(二)完善对策

第一,普及反腐知识。年龄是公民参与网络反腐意愿的比较重要影响因素,政府相关部门应当广泛普及反腐信息,拓宽反腐渠道和范围,为不同年龄的公民参与网络反腐提供制度保障和充足信息。第二,加大反腐宣传。月收入是公民参与网络反腐意愿的一般重要影响因素,政府相关部门应当加大反腐力度,提供免费的反腐宣传信息,使不同收入的公民有条件了解和参与到网络反腐的过程中。第三,公开反腐过程。政府信任是公民参与网络反腐意愿的非常重要影响因素,政府相关部门应当将反腐的内容和渠道公开化,让反腐工作在公民的监督中进行,提高公民对政府的信任,努力做好反腐工作,进一步提升公民对政府的公信力。