图说20世纪中国

公元1900年之前:西方信仰目光里的中国

传教士们来了。他们携着基督教义兴冲冲地来到古国,如明清之际来华的意大利传教士卫匡国所言,在他们刚刚发现“东域”(Cathay)和“中国”(China)是一回事时,受到了东西方信仰巨大差异的冲击。他的著作《中国新图志》里,留下了关于“天朝上国”的第一次重要描述。“天朝”在传教士们的视野里,有了概念,并且渐次清晰。

这些渴望在天朝传递信仰的西方人,是想给中国人带来一场思想上的革命。然而,在顺从中国习俗的同时,他们恰恰不得不首先学习领会中国的哲学。

由传教士开启的“天朝”的诠释与想象之旅,在19世纪进入另一个高潮。这期间,不只是传教士,记者、政治家、商人,更多的西方人蜂拥而至。他们好奇而来,奔走、发现、记录、传达。变的是往来的故事和记述方式,而不变的是论断,“这始终是一个伟大又高贵的民族;他们古老的伦理思想传承至今;中国人在文化和考试教育方面值得我们学习;他们的文明比我们的文明更具人性;他们在许多方面都领先于我们……”西方依旧对天朝想象不断。

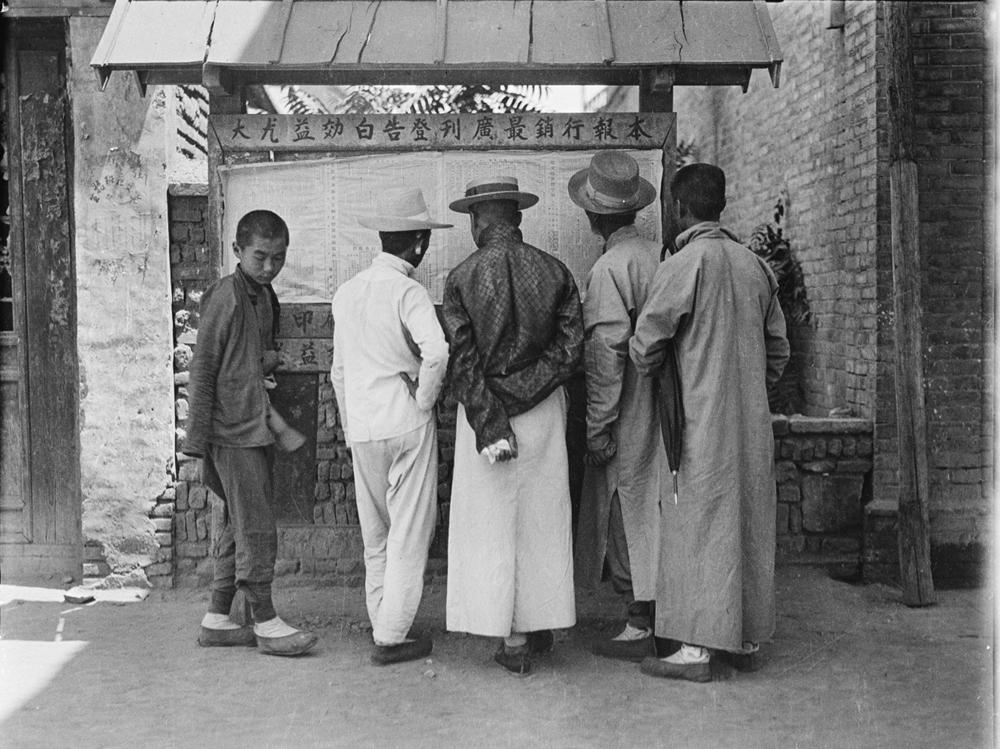

1905―1907:沿用1300多年的科举制寿终正寝

统治者认识到了自己的王朝已经是强弩之末、风雨飘摇,迫切地一口气推出了很多新政策,这期间有一项措施如果放在更为宽广的历史视野里去查看,重要性并不亚于其后结束清王朝开启民国的辛亥革命,而且几乎应该与著名的“五四运动”并称为20世纪初中华大地上具有划时代意义的文化事件,那就是废科举。

1905年9月2日,朝廷诏准袁世凯、张之洞奏请停止科举,兴办学堂的折子,下令“立停科举以广学校”,使在中国历史上延续了1300多年的科举制度被最终废除,学校教育与科举取士实现了彻底的脱鉤。

1912—1913:共和国的隐忧

从南京到北京,从帝国到共和国——这一切很突然。但是北京成为政治中心无疑又是被安排好的。1912年2月19日,轰动一时的“泗水事件”爆发。荷属爪哇岛泗水市华侨纷纷走上街头,举行集会,升起五色旗,鸣放爆竹,庆祝中华民国的成立。荷兰殖民当局派军警武力干涉,开枪打死华侨三人,伤十余人,百余人被捕。愤怒的华侨们采取闭门罢市罢工的行动以示抗议,荷兰殖民当局进而出动大批军警强迫开市,又逮捕千余人。

由于南京临时政府尚未被荷兰政府承认,在孙中山的主持下,临时政府外交总长王宠惠于2月21日致电执掌北京政府大权的袁世凯,怒斥荷兰军警的暴行,痛陈此次外交事件“事关国体民命”,请转驻荷兰中国公使刘镜人与荷兰政府进行正面交涉,“以存国体,而慰侨望”。南京临时政府最终赢得外交胜利,荷兰政府答应释放所有被捕者,并抚恤被害华侨家属,赔偿华侨财产损失,这个结果鼓舞了一大批华人的信心。

新生的共和国之忧患不仅仅在于国内复辟独裁统治,破坏共和的力量,还因为其从诞生那一刻起就注定生长在西方各国势力、利益集团的虎视眈眈之下。

1916—1918:15万中国劳工在欧洲战场奋战

1917年2月25日,《纽约时报》报道了这些劳工的命运。每周都有至少一千名中国劳工从天津出发,被运到法国的兵工厂或者农场劳作。这个数量与从印度支那前往法国的人数相当。根据合同,能够被选中的劳工会获得双倍薪水,翻番的报酬让前往法国的船始终人满为患。这些条件看起来还不错,但劳工们实际的遭遇却要悲惨很多。他们其实是像货物一样被运到欧洲的,每个人在船上占据的空间,还不如一个白人的坟墓大。

但中国劳工很快获得了欧洲人的赞许。这篇报道指出,中国劳工非常勤劳,并且愿意接受长时间的工作,对个人生活的要求却不高。在一些不苛求技术的行业里,比如制造弹药的工厂,3个中国劳工就能抵得上2个欧洲工人,而他们的报酬则有天壤之别。至于在农业生产这些领域,他们的表现甚至比欧洲人更突出。

这些劳工似乎也顺利地融入欧洲社会,他们还在船上时就会向来自欧洲的工头们学习一些在生活和工作中会用到的基本外语,到了欧洲,他们很快就不再需要翻译。这种适应能力无疑让西方世界倍感惊异。西方世界关注的,不仅是中国劳工,还有中国丰富的资源。

1919:“五月四日”:愤怒的学生们创造的中国时间

《凡尔赛和约》彻底激怒了中国人,“五四运动”爆发了。不过,这场在中国引起轩然大波甚至即将影响中国时代进程的巨大变故,却在五天以后才出现在《纽约时报》上。即便如此,这也已是西方世界对“五四运动”最早的报道了。

此时身在中国巡回演讲的杜威,6月20日给女儿写信,说:“……他们要以学生身份独立采取行动,要使我们国家十四岁多的孩子,领导人们展开一场大清扫的政治改革运动,并且使得商人和各界人士感到惭愧而来加入,那可是难以想象的。这实在是一个了不起的国家。”这场运动在中国社会的各个阶层产生了深远的影响。(来源:生活·读书·新知三联书店《20世纪中国的变局与觉醒》)

作者简介

师永刚,作家,媒体主编,内地画传热潮的策划与发起者。曾编著《宋美龄画传》《蒋介石画传》《邓丽君画传》《三毛》《切格瓦拉画传》等20多部著作,曾被聘为数所院校客座教授。