被传染病改变的医学与社会

刘远航

1918年大流感期间,患者占满了美国堪萨斯州赖利堡附近的紧急医院。

疫情在全球范围蔓延,轮番侵入不同的城市。这并非只是当下新冠肺炎疫情的景象,整整一百年前就曾出现过与此雷同的情形。

1918年9月,美国宾夕法尼亚州费城出现了新一轮流感,军营和社区开始沦陷。费城卫生部门负责人不以为意,没有采取任何措施。此外,一场募集战争债券的集会活动如期举行,十多万人聚集在街上,爱国热情与死亡的阴影缠绕在一起。

突然暴发的这场流行病让费城的公共卫生系统很快崩溃,而本就过度拥挤的城市状况和短缺的医疗体系助长了疫情的蔓延。当时,发源于殖民时代的费城,工厂数量迅猛增长,外来人口大量涌入,大多数居民还是几十户共用一个厕所,工人们挤在狭小的公寓里,常常像换班一样轮流睡觉。

大流感也侵入到了英国。那里是工业文明的前哨,也是现代公共卫生的肇始之地。19世纪宛如昨日,大量的农业人口进入伦敦等大城市,卷进工业的时代秩序中,霍乱和肺结核流行,城市改造和医院改革成为必要,家庭与个体被纳入到国家和社会的体系里。但与此同时,传染病也在进化,增加了新的不确定性。

这场流感同样蔓延到了中国的大部分地区。武汉三镇作为内陆的通商口岸,也暴露在传染病的全球链条中。但与此同时,这里还面临着更加古老的传染病的威胁,比如鼠疫。公共卫生的概念尚未确立,政府和个体之间存在着大量的空白地带。民众习惯于求问中医,而大夫们则试图用传统的术语去解释那些症状。

“值得注意的是,大流感发生的时候,人们并没有迅速认识到这场灾难的教训,也缺少国家之间的合作。直到1933年,我们才确认了导致大流感的病毒。”美国国立卫生研究院急救护理研究办公室负责人杰瑞米·布朗对《中国新闻周刊》说。

布朗原来是一名急诊科医生,亲身经历过2009年那场冲击美国的禽流感疫情。2018年,大流感过去了整整一个世纪,布朗出版了专著《致命流感》。今年3月,该书中文版在国内面世。此时,新型冠状病毒疫情已波及全球。

长久以来,人类试图克服传染病造成的伤害,寻找疫苗和药物。医生们在手术台上与病菌短兵相接,研究者则在显微镜下寻找病因。但实际上,真正的答案往往存在于医院和实验室之外。

细菌与医院转型

一切还要从19世纪说起。那是一个属于霍乱的年代,这种烈性传染病原本只是起源于孟加拉的一种地方病,影响范围有限,却爬上了新兴的轮船和火车,抵达欧洲,频繁地在伦敦等地暴发,成为很多英国人的噩梦。

面对突如其来的霍乱,很多欧洲医生将其归因于所谓的“瘴气”,这源自长久以来的经验,腐烂物和污水散发出的气味很容易和疾病联系在一起。虽然真正的病因还未露出面目,但这并没有阻碍城市改革的步伐。1832年的霍乱推动了地方卫生委员会的成立,但效果不大,1848年的再次流行则促成了国家卫生委员会的建立。

1854年,伦敦再次暴发了霍乱疫情。内科医生约翰·斯诺试图寻找传染病的源头,在经过详细的走访和勘察之后,他在伦敦地图中标注了每一个患者死亡的地点,他们往往分布在水泵和水井的周围。

这份“死亡地图”证实了霍乱的主要传播途径是水源,被患者粪便污染过的水成为疾病的温床。更重要的是这种方法,将数值系统与传染病研究相结合,这是医学实踐从经验主义走向理性的关键。

1859年,伦敦的下水道改造工程开始。将污水排放到距离城市生活尽可能远的地方,这是改革者们的初衷,但改造过程并不容易,部分居民认为这个大规模的设施重造侵犯了他们的权益。实际上,政府与个体之间的张力一直伴随着传染病的防治。疫情与恐慌固然扰乱了原有的社会秩序,却也成为重塑两者关系的契机。

在更早之前,也就是鼠疫和麻风病横行的年代,为了阻断接触传染,强制的封闭隔离将病人从社会关系中剥离出来,以牺牲少数人自由的代价,换取了多数人的健康。而现代公共卫生的行政手段规范着民众的行为与生活方式。

“抗拒封闭式的集体隔离已经成为大不列颠的一种传统。到了19世纪末,英国逐步形成了一套防控传染病的替代措施,包括疾病登记、隔离医院、居家隔离和消毒杀菌,这被称作‘英国体系。”美国约翰·霍普金斯大学医学院助理教授格雷厄姆·莫尼对《中国新闻周刊》说,他长期研究英国公共卫生史。

这些措施进入到维多利亚时期的立法规范中。由此,居民得以在传染病的威胁之下维持正常的生活,但需要遵从一系列的规范。

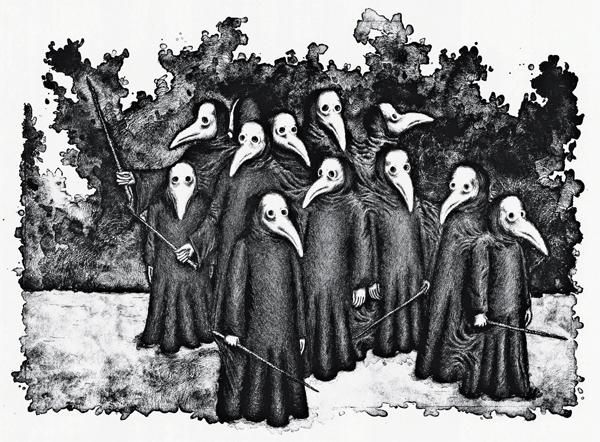

中世纪被称为“黑死病”的鼠疫大瘟疫侵袭欧洲期间,出现了初期的防护装备:医生身穿泡过蜡的亚麻或帆布衫,头顶戴着黑帽,戴上可过滤空气、状如鸟嘴般的面具,眼睛由透明的玻璃护着,手着白手套,持一木棍,用来掀开病患的被单或衣物、或指挥病人如何疗病,他们深信这样的装备可以保护自己免于“黑死病”的感染。

在这个过程中,医疗体系也完成了转型,从过去的救济院和收容所转变为综合与专科医院。专科医院包括针对肺结核与黄热病人的疗养院,以及针对流行病的隔离医院,包括天花、霍乱、猩红热和白喉等等。隔离医院不只是将病人从社区里隔离出来,也是病人的亲友学习防治行为与规范的地方。

与此同时,医学取得了长足的进展。1860年,巴斯德证明,发酵是生物体而非化学链式反应引起,成功将其转变为病菌学说。1882年,德国科学家科赫确定了结核病的病原结核杆菌,证明了肺结核并非遗传病,而是一种传染病。这震撼了整个科学界,也进一步确证了病菌学说。第二年,他在埃及分离出了霍乱弧菌。

美国的洛克菲勒基金会从1914年开始进入中国。1923年,美国著名公共卫生学家兰安生向基金会提出,在协和医院建立卫生学系。到了上世纪30年代,他更是在协和医院和基金会的帮助下,开始了社区公共卫生实验,并创办北平第一卫生事务所。

“兰安生在北平和定县等地的公共卫生实验,与其说是基于美国的经验,不如说是借用了国际上的尝试,包括苏联和南斯拉夫。他在当时被看做是社会主义者,受到过批评,但对于中国在1949年以后的公共卫生是有启示作用的。”张大庆对《中国新闻周刊》说。

兰安生的学生陈志潜继承了老师的道路,在农村地区推行三级保健体系,从本地培养医务人才。这影响了上世纪60年代的赤脚医生制度,巨大的人力投入到农村的基础卫生建设中,并融合了传统的中医资源。

从上世纪50年代到80年代,中国用二十多年的时间基本解决了麻风病的痼疾。集体化的社会组织是这一切的前提,而悖论之处在于,一方面是举世瞩目的防疫成绩,另一方面,则是麻风病医生所付出的巨大代价。

网格与全球化

20世纪五六十年代见证了人类对于传染病的乐观态度。1958年,江西省余江縣消除了血吸虫病的威胁,毛泽东曾以《送瘟神》的题目写下两首七律。这次应对同样靠的是大规模的动员,当地的人们提出了“半年准备,一年战斗,半年扫尾”的口号。

类似的乐观情绪也可以见于同时期的美国。一个流传甚广的传闻是,美国公共卫生局局长威廉·斯图尔特曾在1969年表示,现在是该合上传染病的书,并宣告针对瘟疫的战争已经结束的时候了。

或许天花的防治可以为斯图尔特的论断提供证据,但新型的传染病带来了更严峻的考验,比如艾滋病。而对于反复出现的流感来说,这场战争同样远未结束。人类不断调整疫苗,以应对不断变化的病毒株,但病毒的进化速度一直远超疫苗研发的速度。最短的流程也需要一年的时间,才能最终进入市场。

“我们必须知道,疫苗对于不同的传染病,疗效往往差异极大。比如说,天花的疫苗效果很好,我们已经完全将它从地球上清除。然而,我们每年的流感疫苗,顶多也只有50%~60%的效果。不同的流感需要不同的疫苗,每年都要打一次。”美国国立卫生研究院急救护理研究办公室负责人杰瑞米·布朗对《中国新闻周刊》说。

流感给现代社会增加了不确定性,防控注定是一项整体的工程。1918年的大流感曾经留下了深远的影响。人寿保险业遭受重创,铁路服务被大幅削减。商场的日常营业受到限制,引起了制造商和业主的不满。劳动力极度短缺,工人们提出涨薪。低收入者死于流感的概率是富人阶层的三倍。

1957年,又出现了一次流感的大流行,病毒从中国贵州启程,在香港暴发,很快扩散到美国和欧洲。初夏之时,流感侵入英国境内。然而,政府并没有吸取1918年大流感的教训,应对仍然仓促,不同的社区各自为战,抗生素被大量使用,但疫情还是不断加重,不少医院出现了医护人员的感染。8月,电台播放出消息,建议居家隔离,不要去医院。

“传染病的流行,其实很多人都有经验和教训,但是面临的一个困境是,人们经常过完了一段时间就忘了,事务太繁杂,导致大家的这种竞争性的优先考虑点不一样,眼前更加迫切的问题常常冲淡警惕的意识。比如现在的‘不惜一切代价,都为控制疫情服务。”张大庆对《中国新闻周刊》说。

类似的循环也发生在21世纪。从SARS到新冠肺炎,中间过去了17年。牛津大学社会人类学院教授项飙专门撰文分析其中的变化。2003年的时候,农民工被政府选作首要的防控对象。据数据统计,高峰时期农民工的SARS病例占总数的14.81%。很多农民工在疫情暴发之后离开城市,回到乡村。

“‘链式反应意味着疫病流行和农民工之间的关联以社会分层为中介。比较而言,新冠病毒的流行所引起的则是‘网格反应。居住区、片区、城区,甚至整个省区,都充当起网格的角色,将地毯式的监视强加于所有居民,使流动最小化,把他们隔离起来。”项飙在文中这样写道。

如项飙所言,十七年后,流动已经变成城市里的大多数人的日常状态,交通工具的便利不仅缩短了物理距离,也重组了社会空间。SARS疫情之后,社区的网格化管理作为防控机制的基础,推行开来,但仍然在此次疫情中受到了冲击。

“为了应对类似的疫情,社会关系的阻隔变得必要,但这会带来巨大的压力,尤其是对于穷困和老弱群体,社会系统的支持应该在场。”美国约翰·霍普金斯大学医学院助理教授格雷厄姆·莫尼对《中国新闻周刊》说。

1920年2月2日,在美国纽约,俄罗斯舞蹈家亚历山大·撒哈罗夫的妻子克洛蒂尔德感染了流感。亚历山大坚信动物有“魔力”,能够帮助人们对抗流感。