《中国方志丛书》所收《新疆回部志》题录指误①

——兼论其后续增纂问题

鲁靖康

内容提要:《中国方志丛书》所收《新疆回部志》实乃乾隆五十五年永保纂辑之《伊犁事宜》初本残卷,是学界尚未发现的传世版本,有着重要的文献价值和一定的史料价值,只因影印者将其与又名《新疆回部志》的《回疆志》相混淆,题录错误而遭长期埋没。《总统伊犁事宜》应是嘉庆年间松筠出任伊犁将军时,在永保《伊犁事宜》的基础上增纂而成,《总统伊犁事宜》虽然继承了《伊犁事宜》的体例,但二者丰薄悬殊,且后者纪事范围已经扩大至全疆,纪事时间也后延二十多年,不能简单地视为同一本志书,其纂修者不能只列永保,还应加入增纂者松筠。

新疆地处极边,历史上文教相对落后,纂修的方志无多,流传下来的志书向为治西域史地者所珍视,多被广泛征引,以之为研究对象的论著亦时见枣梨。台湾成文出版社1968年曾影印出版过一部清代《新疆回部志》,收入《中国方志丛书》(以下简称《丛书》),编号为“西部地方第十号”。此志自影印出版以来,一直乏人征引,更无专文探讨,高阁蒙尘之境遇直与其他方志大相径庭。究其原因,主要在于影印者将其与另一部清代新疆方志《回疆志》相混淆,题录错误所致。本文将就此志真实的题名、版本流传、后续增纂以及文献和史料价值等问题展开探讨。

一 《丛书》本《新疆回部志》题录指误

《丛书》影印之《新疆回部志》共43页(中有四页留白),近5500字,有分目,无卷次,亦无纂修者姓名或隐含纂修者信息的序跋,扉页无题名,仅在末页左上端书“新疆回部志略”六字,笔迹与正文誊抄者明显不同,此当即《丛书》编纂者“新疆回部志”的题名来源。从题名来看,该志应是清代回部(天山以南地区)方志,但其记述的内容却全是北疆伊犁之事,包括伊犁将军下属文员构成、遴选办法和各机构的应办事宜,兼及当地军台、碑铭、库贮交代诸物,内容几乎与回部无涉,少量与之有关的文字也是以伊犁为主体来记述,(1)内容是伊犁每年从南疆各城接收输送来的回布、棉花、硝、硫磺、铜等物资的数额。题名名实不副,显然不是回部之志。

影印者所作的题录云:“据清·苏尔德等撰抄本影印”。苏尔德,生卒年不详,字韬园。乾隆二十二年由户部郎中迁安徽按察使,二十四年调江苏按察使,二十七年迁湖南布政使,改江苏布政使。三十三年擢山西巡抚,赐满洲镶黄旗,(2)马建石,杨玉棠主编:《大清律例通考校注》,中国政法大学出版社,1992年,第725页。目前尚无关于苏尔德生平的详实资料可资参考,该书所记苏尔德履历多可与《清实录》相印证,故予采纳。同年因案降为按察使衔,派往和阗驻扎办事。(3)《清高宗实录》卷八一九,乾隆三十三年九月己酉。此条记载:“苏尔德著以按察使衔前往新疆,与五讷玺更换办事。”五讷玺系乾隆三十年被乾隆以布政使衔派赴和阗办事(《清高宗实录》卷七三六,乾隆三十年五月丁亥),苏尔德更换五讷玺,其任职地自是和阗。翌年,又调往喀什噶尔。(4)《清高宗实录》卷八四四,乾隆三十四年十月庚戌。三十八年,补授广西布政使,(5)《清高宗实录》卷九四七,乾隆三十八年十一月壬申。调离新疆,后护理广西巡抚。四十一年复因案革职,翌年论斩,(6)〔民国〕赵尔巽等:《清史稿》卷十四《本纪十四·高宗本纪五》,中华书局,1977年,第506、508页。但未被勾决。(7)《清高宗实录》卷一○四四,乾隆四十二年十一月丙寅。方志一般由地方主政者主持纂修,苏尔德虽先后在南疆的和阗、喀什噶尔办事,但从未在北疆的伊犁任职,故不可能纂修伊犁志书,此志的纂修者当另有其人。

苏尔德与纂修《回疆志》有关。此志系永贵、固世衡草创,(8)初修本今已不见,成书时间大概在乾隆三十年(参见高健:《新疆方志文献研究》,南京师范大学2014年博士学位论文,第97页。周轩:《清代新疆流人与西域史地学》,《新疆社会科学》2008年第3期,第123页)。乾隆三十七年(1772)苏尔德增纂而成,抄本。四十九年复经达福校订续编,亦系抄本。书成后被达福携往内地数部,时人董诏家中藏有一部,董氏所作题记云“《新疆回部志》为都统永、苏二公相继成之”。说明《回疆志》流传到内地之后又有了《新疆回部志》的别称。乾隆五十九年,董诏门生南屏理借阅抄录该志,增入自作的跋文,并保留了董氏题记。南屏理抄本在后续的流传过程中,内容又发生了少许变化,但大体保持了原貌。1950年,吴丰培先生将南屏理抄本的后续版本整理后油印,收入《边疆丛书续编》,书名亦题为《新疆回部志》。(9)《回疆志》的版本流传情况可参阅陈娜的硕士学位论文(《〈回疆志〉研究》,北京师范大学,2009年)。

《丛书》共影印清代、民国新疆志书22种,从目录所列书名来看有两部南疆地区的方志,除名实不副的《新疆回部志》外,还有一部编号为“西部地方第一号”的《回疆志》。此志影印时直接以目录开篇,残存的12字序言窜到了最后一页,很难找到与纂修者有关的信息,故题录云“据清·不著纂修人名氏清乾隆间抄本影印”。细查其内容,应系苏尔德增纂的抄本,(10)达福校订续编的抄本《回疆志》不仅有达福序言,而且收录了苏尔德增纂抄本当中苏尔德和福森布(副都统衔,与苏尔德同驻喀什噶尔办事)的两篇序言。《丛书》影印之抄本《回疆志》目录与达福校订续编的抄本有明显出入,且开篇无序言,仅在最后一页残存福森布序言十数字,据此可以判定,其影印的底本不是达福校订续编的抄本,而应是苏尔德增纂的抄本。但不完整。如前所述,《丛书》本《新疆回部志》末页题的是“新疆回部志略”,(11)此六字名实不副,不知何人所题,殊为费解,大概是不谙清代新疆史地的好事者所为。不知何故被影印者改为“新疆回部志”,一字之差导致其书名与《回疆志》的别称《新疆回部志》完全相同,而真正的《新疆回部志》纂修者中恰好有苏尔德,二者很容易混淆,这应该就是影印者将这部名不副实的《新疆回部志》纂修者著录为苏尔德的原因。

二 《丛书》本《新疆回部志》实为《伊犁事宜》初本残卷

《丛书》本《新疆回部志》所记均是伊犁将军下属文员及办事机构相关事宜,属于“事宜类”方志。(12)就笔者所见,首次提出“事宜类”志书或方志这一概念的学者是胡正华(见氏著《新疆地方事宜类志书简介》,《新疆地方志》1993年第4期,第53页),也有人将这种介于方志和政务材料汇编之间的清代新疆文献称为“准方志”(高健:《新疆方志文献研究》,南京师范大学2014年博士学位论文,第99页)。为行文方便,笔者暂且采纳“事宜类”方志的说法。此类方志在清代新疆志书中占有重要地位,最大的特点是用较大的篇幅记述某地军政职官体系、行政机构组成、各部门需要处理的政务及其办理细则等,主要目的是使继任者观览后可以迅速了解本处政务的运行情况,按图索骥施行,不至于因职官交替、继任者不熟悉地方情形而产生贻误。虽然内容庞杂、体例与内地成熟的方志相比不尽完备,但它直接服务于行政,形式上“如内地之须知册”,(13)〔清〕永保:《伊犁事宜·自序》,国家图书馆藏民国抄本,索书号:地610.169/34。此志可在中国国家数字图书馆在线查阅。作用类似于今天的“办事指南”,资治功能十分突出。一地的政务会随着时间推移而增减,办事章程也会新立、废止或修订,因此事宜类的方志也常被继任者加以增删续订。

清代新疆编纂事宜类方志最多者是永保,(14)学界关于永保的生平事迹多有记述,兹不赘叙。他曾于新疆任职期间主持纂修了四部事宜类方志,分别是:乾隆五十二年在塔尔巴哈台参赞大臣任内纂修的《塔尔巴哈台事宜》、五十五年在署伊犁将军任内纂修的《伊犁事宜》、五十八年在喀什噶尔参赞大臣任内纂修的《喀什噶尔事宜》,以及嘉庆元年在乌鲁木齐都统任内纂修的《乌鲁木齐事宜》。(15)《乌鲁木齐事宜》是乾隆六十年永保命属员达林、龙铎编纂,书未成而永保已调离乌鲁木齐都统之任。《丛书》本《新疆回部志》的体例和内容与《伊犁事宜》颇为相似,因此笔者将其与中国国家图书馆所藏的民国抄本《伊犁事宜》(以下简称国图抄本)进行了比对。

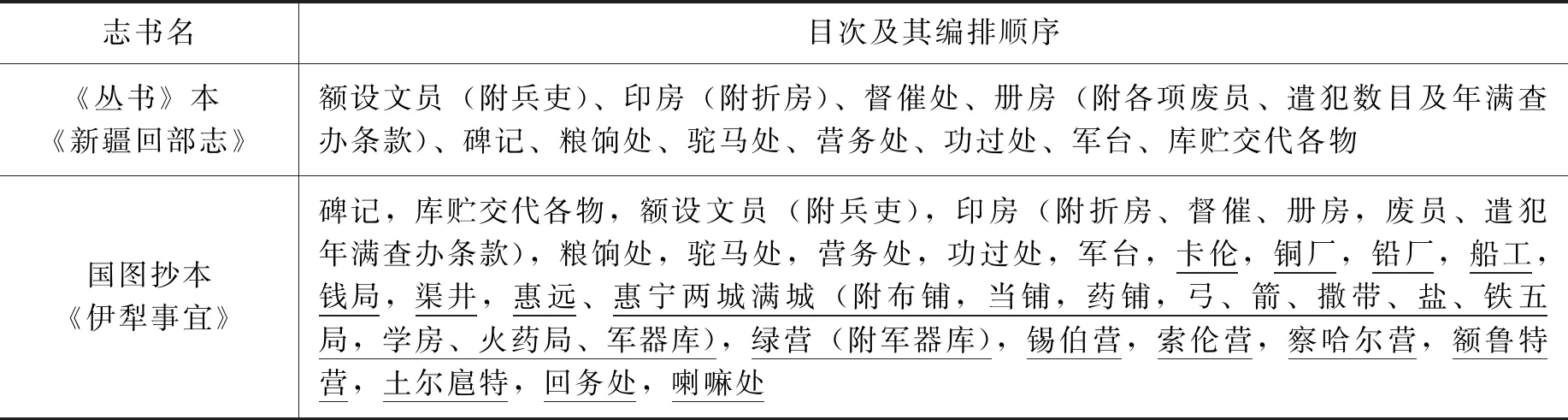

表1 《丛书》本《新疆回部志》与国图抄本《伊犁事宜》目次及其编排顺序对照表

1.《丛书》本《新疆回部志》无目录,目次系从正文中辑出;国图抄本《伊犁事宜》目录所列目次名称与正文中的目次稍有差异,此表以目录所列为准。2.《丛书》本《新疆回部志》中的“碑记”一目内容残缺严重,仅余最后29字,目次已佚,据国图抄本《伊犁事宜》补。3.加下划线的目次及内容为《丛书》本《新疆回部志》所无。

从所列目次来看,二者有三点差异:一是编排顺序有异,后者将前者处于中间位置的“碑记”和最后的“库贮交代各物”提到了最前、次前的位置。二是后者对前者的目次进行了合并,把原本独立的“督催处”和“册房”二目并入了印房。三是后者的目次远多于前者。但其相同之处也是显而易见的,即“卡伦”之前的目次两者均有,只是编排次序和是否独立成目有差异。从内容来看,“卡伦”之前二者均有(前者“碑记”一目残缺严重),且共有之内容文字表述基本相同,只是略有增删(增多于删)和个别字句的差异。据此可以断定,这部所谓的《新疆回部志》实际上是永保所纂的《伊犁事宜》残卷,故下文将其改称为《丛书》本《伊犁事宜》。

乾隆五十九年,永保在喀什噶尔参赞大臣任内曾将此前纂修过的三部事宜类方志,即《塔尔巴哈台事宜》《伊犁事宜》《喀什噶尔事宜》汇辑在一起,名曰《新疆事宜略节》,并为之作总序一篇,其中简要述及《伊犁事宜》的编纂缘由:“庚戌摄篆伊犁,……复依前集,续订《伊犁事宜》一册。”(16)〔清〕永保:《塔尔巴哈台事宜·序》,吴丰培整理:《边疆丛书续编之四》,1989年油印本,第1页。“庚戌摄篆伊犁”指的是乾隆五十五年永保接替保宁署理伊犁将军之事,“前集”指的是其此前在塔尔巴哈台参赞大臣任内纂修的《塔尔巴哈台事宜》。另外,国图抄本《伊犁事宜》也有永保序言,落款时间也是“乾隆庚戌”。(17)〔清〕永保:《伊犁事宜·自序》,国家图书馆藏民国抄本,无页码。两则材料都表明《伊犁事宜》的成书时间为乾隆五十五年,而《丛书》本《伊犁事宜》残卷的纪事时间下限也是乾隆五十五年,(18)文中有一处嘉庆十三年的内容:“嘉庆十三年将军松(筠)奏,前任将军奎(林)入祠。又前任将军保(宁)仝日入祠”。笔迹和文字排列样式与其他文字明显不同,显系后人增入,非原有。由此可以认定《丛书》影印所据底本是成书于乾隆五十五年的《伊犁事宜》初本残卷。

国图抄本《伊犁事宜》序言落款时间虽然是乾隆五十五年,但“册房”一目下有一条乾隆五十九年的内容,(19)内容是:“查甘肃捏灾冒赈案内官犯王亶望等七犯之子共二十名,及从前失误军机、勒索馈送各案官犯之子嗣共七十四名,于乾隆五十九年八月内奉恩旨释回。”而《丛书》本相同目次下却无,可见国图抄本《伊犁事宜》非初本,而应是乾隆五十九年永保将其汇入《新疆事宜略节》时的增纂修订本,(20)乾隆五十九年,永保时任喀什噶尔参赞大臣,已经离开伊犁,此条记载应是其通过邸报或其他渠道获知后增入的。国图抄本《伊犁事宜》中乾隆五十五年以后的材料只此一条。只是保留了乾隆五十五年的序言。此篇序言称:乾隆五十二年永保出任塔尔巴哈台参赞大臣,“下车之始,寻求治内章程如内地之须知册者,于是诸属曹各赍事宜一帙。支离丛杂,头绪纷如,乃不辞烦剧,条分缕贯,辑成事宜一册。非啻有裨于余一人,而执事曹郎咸喜得知端绪焉。今来伊犁,……因仍踵前意,集成此编。”(21)〔清〕永保:《伊犁事宜·自序》,国家图书馆藏民国抄本,无页码。表明乾隆五十五年《伊犁事宜》的初修本是仿照此前《塔尔巴哈台事宜》的编修办法来纂辑的,即先由各属曹将所掌政务开列成册,汇集后再由永保整理编纂成书。然后也像塔尔巴哈台那样,誊抄数部分发给执事诸曹,使其知悉伊犁政务的运作情况。永保是乾隆五十五年由塔尔巴哈台参赞大臣任上署理伊犁将军,到任时间是四月,至十月《伊犁事宜》已修成,(22)〔清〕永保:《伊犁事宜·自序》,国家图书馆藏民国抄本,无页码。落款时间为“乾隆庚戌冬十月上澣”。因编纂较为仓促,故文中脱字、错字、用词失当、语句生硬等问题较多,其撰稿和誊抄工作应出自学识水平一般的低级司曹之手。乾隆五十九年成书的国图抄本则在很大程度上更正了上述问题,说明永保在增纂修订时对初修本进行了细致的校订和润色。此外,《丛书》本《伊犁事宜》残卷还存在明显的窜页现象,应是流传过程中保管不善,且影印时未加审订所致。

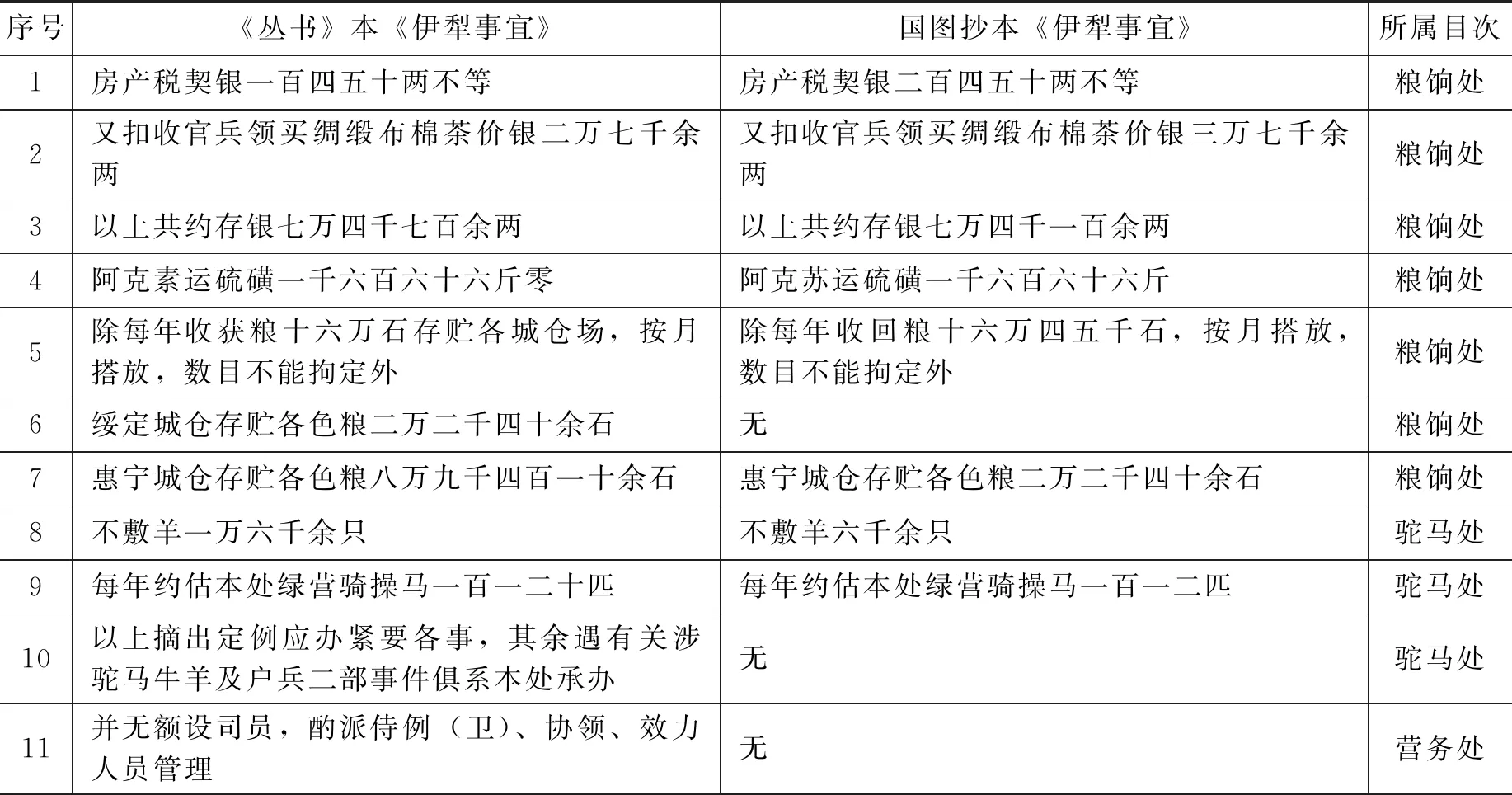

比对《丛书》本残卷和国图抄本《伊犁事宜》,还可以发现二者某些数字和条目内容的记载有出入,详见表2。

后者尽管对前者进行了增纂校订润色,但因也是抄本,所以辗转誊抄过程中的遗漏和错误在所难免。上表中有些数字差异因无第三方资料可资比对,笔者无法确定孰是孰非,但有些可以:如第6、7条,《丛书》本两条相加再计入其他各城仓库储存粮额,总数与所记一致;而国图抄本记载各城所储粮额相加与总数不合,显然是脱载第6条和误载第7条所致。条目内容差异方面也应以《丛书》本为是:国图抄本其他目次末尾多有各部门执掌的总结性结语,第10条应属于脱载;而第11条内容是对营务处司员设置情况的必要说明,国图抄本其他同类目次有,此目缺漏亦不可取。由此可见,国图抄本虽在文辞方面优于《丛书》本,但在具体内容记述的准确性和完整性上却并非如此,《丛书》本残卷对国图抄本具有一定的订正和补充作用。

表2 《丛书》本与国图抄本《伊犁事宜》所载数字和条目内容差异对照表

除《新疆事宜略节》外,《新疆事宜三种》也收录有乾隆五十九年增纂修订的《伊犁事宜》。《新疆事宜三种》也系抄本,藏北京大学图书馆,虽名为“三种”,实际上收录了《塔尔巴哈台事宜》《伊犁事宜》《乌鲁木齐事宜》和《科布多政务总册》四种方志,前三种都是永保所纂,《科布多政务总册》则为富俊所辑。富俊于嘉庆元年出任科布多参赞大臣,“岁己未(嘉庆四年)春,复蒙恩擢乌噜木齐都统。是年桂月,旋复补授喀什噶尔参赞。……因见《新疆事宜》一册,大纲细节,缕晰条分,无不包举,其间节目与科布多相同者居其半。仿其所纪,集为《政务总册》。”(23)〔清〕富俊:《科布多政务总册·序》,禹贡学会:《边疆丛书甲集之三》,1937年北平铅印本,第1页。富俊所见之《新疆事宜》即前述乾隆五十九年永保在喀什噶尔所汇之《新疆事宜略节》一书。从富俊的任官轨迹来看,《新疆事宜三种》的汇辑很可能是其仿永保汇辑《新疆事宜略节》的结果。《科布多政务总册》成书于嘉庆四年,故收录它的《新疆事宜三种》最早的抄本不会早于这个时间。

由前述可知,乾隆五十九年永保增纂修订的《伊犁事宜》与其他两部事宜类志书被一起汇入《新疆事宜略节》这套丛书,而非单行本。之后,这套丛书又汇入《科布多政务总册》而更名为《新疆事宜三种》,其中的《伊犁事宜》也非单行本。因此,国图所藏民国抄本《伊犁事宜》应该出自《新疆事宜略节》或《新疆事宜三种》。

三 将《伊犁事宜》增纂为《总统伊犁事宜》者应是松筠

乾隆五十九年以后,《伊犁事宜》又被增纂为《总统伊犁事宜》。现有论著多将二者等同起来,把二者的书名视为彼此的别称,并在著录《总统伊犁事宜》的纂修者时只列永保之名,(24)范秀传主编:《中国边疆古籍题解》,新疆人民出版社,1995年,第182页。蒲开夫等主编:《新疆百科知识辞典》,陕西人民出版社,2008年,第304页。马大正:《总统伊犁事宜·跋》,《清代新疆稀见史料汇辑》,全国图书馆文献缩微复制中心,1990年,第273页。等等。此举似有不妥:《总统伊犁事宜》篇幅几乎是《伊犁事宜》的四倍,丰薄悬殊;《伊犁事宜》纪事范围局限于伊犁一地,而《总统伊犁事宜》虽仍重点记述伊犁,但范围已经扩大至全疆;《总统伊犁事宜》的纪事时间截止嘉庆二十一年,而永保早在乾隆六十年十二月就从乌鲁木齐都统之职上卸任,奉召回京,(25)〔清〕和瑛:《三州辑略》卷二,《官制门》,《中国方志丛书(西部地方·第十一号)》,台北:成文出版社,1968年,第37页。并于嘉庆十三年故去,(26)阿拉腾奥其尔,阎芳编著:《清代新疆军府制职官传略》,黑龙江教育出版社,2000年,第42页。期间再未履任新疆。因此,严格来说二者已经不是同一本志书,《总统伊犁事宜》的纂修者不能只著录永保,而应加入增纂者。那么,这个增纂者是谁?

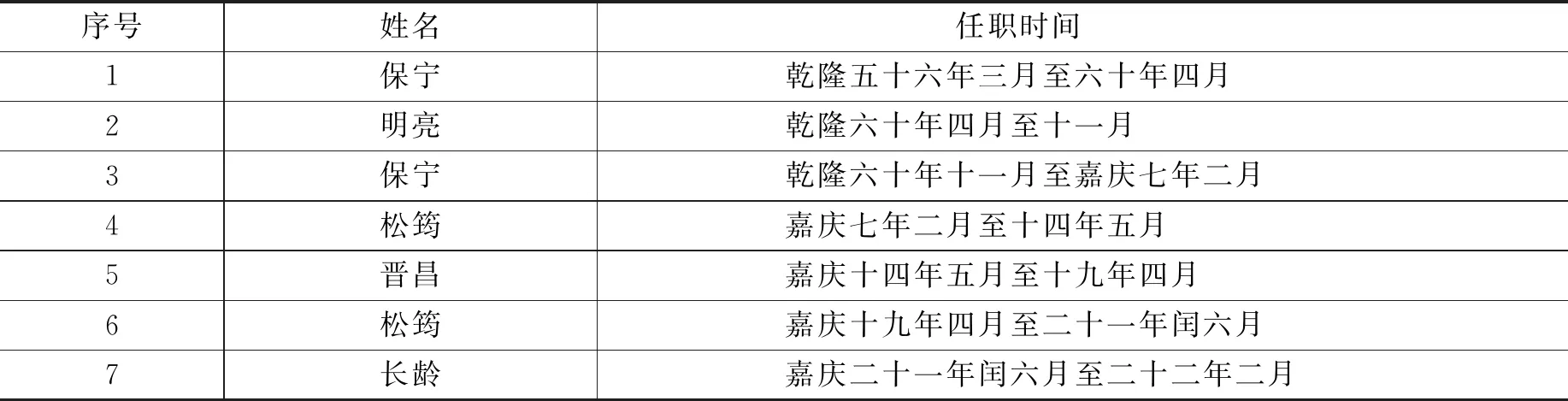

从书名中的“总统”二字来看,它显然是以“总统伊犁等处将军”所辖之全疆为记述范围,按照方志由地方主政者主持纂修的常识推断,有资格、有条件增纂全疆志书的人无疑只有统辖全疆的伊犁将军。永保于乾隆五十六年三月卸任署理伊犁将军之职,(27)〔清〕松筠:《钦定新疆识略》卷五,《官制兵额》,光绪二十年(1894)上海积山书局石印本。此后至《总统伊犁事宜》的纪事时间下限(嘉庆二十一年)之间,历任伊犁将军的任职情况如下表:

表3 乾隆五十六年至嘉庆二十一年(1791~1816)各任伊犁将军任职时间表

1.资料来源:松筠《钦定新疆识略》卷五,《官制兵额》。表中各任伊犁将军的任职期限以实际履任和交卸时间为断,非清廷发布谕旨的时间。2.长龄实际卸任时间不明,“二十二年二月”系嘉庆谕旨的发布时间(见《清仁宗实录》卷三二七,嘉庆二十二年二月癸未)。

爬梳史料,明亮、晋昌、长龄三人在任期间均无纂修志书之举动或建议,而保宁和松筠则有,故将《伊犁事宜》增纂为《总统伊犁事宜》应与此二人有关。(28)就笔者管见,最先提出增纂者可能是保宁或松筠的学者是吕育良(见氏著《永保修撰的四部“事宜”初探》,《新疆地方志》1996年第3期),但作者未展开进一步的论述,指出最可能的增纂者。保宁乾隆五十五年四月离开伊犁将军任前,(29)〔清〕松筠:《钦定新疆识略》卷五,《官制兵额》,光绪二十年(1894)上海积山书局石印本。曾开设志局,着手纂修《伊犁志》,后因调署四川总督而中辍,(30)〔清〕王大枢:《西征录·蔡世恪序》,国家图书馆藏民国抄本,无页码,索书号:地800/8547。此书可在中国国家数字图书馆在线查阅。事虽未竟,但足见其修志之热忱。而松筠履任各地更是以纂修志书、重视文教而著名。此二人皆在永保之后多次、长期出任伊犁将军,都有条件对永保《伊犁事宜》进行增纂。

保宁着手纂修《伊犁志》时,曾延请当时遣戍伊犁的王大枢入局,修志事寝后,王大枢不忍丢弃之前已经整理成的书稿,将其与自己遣戍途中所作的纪程上下卷合编为《西征录》七卷,(31)〔清〕王大枢:《西征录·蔡世恪序》,国家图书馆藏民国抄本,无页码。也就是说此书纪程两卷之外的部分,原本都是为《伊犁志》作材料准备的。这些内容十分庞杂,涉及的地域范围涵盖全疆,并及外藩诸部和清代纳入西域的河西地区。由此可以看出,保宁拟纂之《伊犁志》是一部全疆总志,而非伊犁一地之志书,书名中的“伊犁”也是指“总统伊犁等处将军”所辖之全疆,相当于内地一省之通志。就记述的地域范围而言,《伊犁志》与《总统伊犁事宜》相似,但《西征录》纪程以外的内容及其编排体例明显不属于“事宜类”志书,(32)《西征录》为抄本,各卷目次和内容较为庞杂,且卷首所列目次与正文不尽相符之处较多,限于篇幅,本文不再列举,详情可参阅此书。以之为资料来源的《伊犁志》自然也不可能是事宜类志书。保宁虽在永保之后又两次出任伊犁将军,但任期内再未见到修志的任何记载。他卒于嘉庆十三年,(33)阿拉腾奥其尔,阎芳编著:《清代新疆军府制职官传略》,黑龙江教育出版社,2000年,第142页。而《总统伊犁事宜》纪事则延至嘉庆二十一年。综合以上三点,笔者认为《总统伊犁事宜》的增纂者不是保宁。

嘉庆十一年,松筠曾有纂修《伊犁总志》未果之奏请。其拟纂之《伊犁总志》从书名来看也是以“总统伊犁等处将军”所辖为据,嘉庆帝在驳饬松筠的上谕中说:“伊犁等处事宜详载《西域图志》一书,即有应行续增之处,亦应在京开馆纂辑,……断无颁发伊犁再行纂载之理。”以全疆通志类的《西域图志》来驳斥松筠,亦可说明其拟纂之志为全疆性的志书。嘉庆虽然不准松筠纂修新志,但令其将“自乾隆四十七年以后应增各事宜”咨送方略馆,以备续纂《西域图志》采辑。(34)《清仁宗实录》卷一七二,嘉庆十一年十二月丁亥。受命后,松筠即行文各地,令“查送事宜,均由伊犁汇总”,于是“款册纷如”,积累了新疆各地的大量政务资料,遂命遣戍伊犁的原任郎中祁韵士在汪廷锴未成之稿的基础上“重加编纂,一手编辑”,并“亲为厘定”,又令宗室赓宁绘制舆图,最终于嘉庆十三年纂成《伊犁总统事略》(又称《西陲总统事略》)十二卷。(35)〔清〕祁韵士:《西陲总统事略·松筠序》,嘉庆十六年(1811)刻本。松筠在序言中将续纂《西域图志》误记为《西域同文志》。

嘉庆原不许新疆纂修新志,然后来又转念支持,“因面命松筠司其事,盖以其任伊犁将军有年,于彼中情事知之有素故也。”(36)〔清〕松筠:《钦定新疆识略·御制序》,光绪二十年(1894)上海积山书局石印本。松筠第一任伊犁将军任期实际上开始于嘉庆七年,(37)嘉庆五年正月,松筠曾从陕甘总督任上被任命为伊犁将军(《清仁宗实录》卷五七,嘉庆五年正月辛酉),尚未赴任就因故降补伊犁察哈尔营领队大臣(祁韵士:《西陲总统事略》卷四,《职官题名》)。嘉庆十一年时清帝尚不许松筠修志,此后至嘉庆十四年松筠一直在伊犁(见表3),君臣无法会面,故嘉庆“面命”松筠修志不可能发生在他的第一个任期内。嘉庆十八年,松筠再次出任伊犁将军,按例赴任之前要面圣请训,嘉庆“面命”其修志应该发生在此时。松筠第二个伊犁将军任期内大力支持徐松纂修志书之举,也可为其赴任前领命修志提供佐证:他多方优待进士出身的废员徐松,为其考察全疆提供便利,目的就是让徐松将自己第一个任期内主持纂修的《伊犁总统事略》增纂为一部新志,以便向嘉庆帝复命。嘉庆二十一年,松筠被召回京,徐松则继续留在戍所,直到二十四年底才被嘉庆谕准赦回。(38)朱玉麒:《徐松遣戍伊犁时期的新史料》,《伊犁师范学院学报》2015年第2期,第31页。翌年,徐松回京后将纂成的书稿交与松筠,此时嘉庆已经驾崩,于是改任热河都统的松筠便在“陛辞之日”将书稿进呈给新即位的道光帝,被道光命名为《钦定新疆识略》。(39)关于《新疆识略》纂修的详请可参阅朱玉麒先生的《〈新疆识略〉成书考》(载《西域文史》第1辑,科学出版社,2006年,第169~178页)。

松筠两次伊犁将军任上都负有为增纂旧志搜集资料或纂修新志的皇命,其他伊犁将军则无,由他增纂《伊犁事宜》更加合乎情理。永保原纂之《伊犁事宜》仅叙伊犁一地之政务,而《总统伊犁事宜》纪事则在以伊犁为中心的基础上扩展至全疆,这必须有伊犁以外的资料作为支撑,而松筠以清廷续纂《西域图志》为由向各地征求的政务事宜材料恰好满足了这一需求。松筠第二任伊犁将军任期实际上结束于嘉庆二十一年闰六月,《总统伊犁事宜》的资料截止时间为当年六月底,即松筠卸任的前一月,(40)《总统伊犁事宜》记载:截止嘉庆二十一年,除拨补、拨运之外,伊犁现存马一万七千七百余匹、牛一万一千五百余只、驼一千五百余只、羊九千二百余只,又买哈萨克羊二万二千八百余只。“截止嘉庆二十一年”易被理解为截止到该年年底。《钦定新疆识略》亦载:截止嘉庆二十一年六月底止,除拨补、拨运之外,伊犁现存马一万七千七百三十八匹、牛一万一千五百七十三只、驼一千五百五十九只、羊九千二百七十八只,历年购买哈萨克羊二万二千八百零九只。这组数字与《总统伊犁事宜》的记载相合,只是更加精确,说明二者数字统计的截止时间是一致的。因此《总统伊犁事宜》的“截止嘉庆二十一年”不是截止到该年年底,而是该年六月底,即松筠卸任(闰六月)的前一月。显然是以松筠卸任为资料的截止时间。而且《总统伊犁事宜》的书名与松筠此前主持纂修的《伊犁总统事略》都有“总统”这个志书命名中十分罕见的词语,符合同一个纂修者对志书的命名喜好。因此将《伊犁事宜》增纂为《总统伊犁事宜》的人应该就是松筠。

《总统伊犁事宜》无说明成书经过的序跋,可能是松筠在两个任期内陆续增纂而成,也可能是在第二个任期内一次完成。其增纂此书的原因同样因无序跋和其他可资利用的资料而无从确知,目前只能推测大概是出于与永保同样的“资治”目的,或是将其作为纂修新志的参考资料,也可能二者兼有。至于《总统伊犁事宜》与《伊犁总统事略》以及《新疆识略》之间的关系,文章限于篇幅不便展开,拟另文考述。

此前有学者认为《伊犁事宜》有两个传世的版本,即国图抄本《伊犁事宜》和《总统伊犁事宜》。(41)高健:《新疆方志文献研究》,南京师范大学2014年博士学位论文,第102页。而《丛书》所收《新疆回部志》实为学界尚未发现的《伊犁事宜》初本残卷,因影印者将其与又名《新疆回部志》的《回疆志》相混淆,题录错误而被长期埋没。《伊犁事宜》虽有完整的乾隆五十九年增纂修订本存世,但在数字化以前深藏于图书馆,阅览不便,《丛书》本《伊犁事宜》虽为残卷,但影印最早、传播较广,理应发挥应有的价值,只因题录错谬而未引起重视。作为该书目前仅见的最早版本,它保存了文献初貌,使阅览者可以通过比对其后续版本了解到增纂修订者所做的工作,具有重要的文献价值。而且其中有些内容与其他版本不同,可以互相参校,具有一定的史料价值。《总统伊犁事宜》应是嘉庆年间松筠出任伊犁将军时在永保《伊犁事宜》初修本的基础上大幅增纂而成,后者虽然继承了前者的体例,但篇幅远超前者,且纪事范围扩大到全疆,纪事时间也后延了二十多年,因此不能简单地视为同一本志书,《总统伊犁事宜》的纂修者不能只著录永保,还应加入增纂者松筠。