于阗王国之名新考

段 晴

内容提要:关于古代于阗王国之国名的讨论,并非学术界崭新的话题。但是,近年来,发现了更多新的文书,涵盖佉卢文、梵语、于阗语等。本文以新材料为佐证,重新考察了玄奘所谓于阗王国之“雅言”“俗谓”背后的语言现象,并引用汉语音韵学家的观点,提出汉文史籍的“于窴”“于阗”正是最古老的于阗王国的国号的音译。佉卢文的khotana以及梵语的khottana与“于阗”相承一脉。而玄奘笔下的“瞿萨旦那国”,虽然有于阗建国传说的背景,但始终未见应用于官方、民间以及佛教文献。

探讨古代于阗王国的国名,并非学术界崭新的话题。自上世纪初敦煌、和田地区出土的于阗语写本、文书进入学术研究范畴以降,已经有国际国内学者展开对于阗王国国名的各种探讨,其中尽是著名学者,例如法国的伯希和(Pelliot),英国剑桥的贝利(Bailey),以及汉堡大学的恩默瑞克(Emmerick)等。(1)与本文涉及问题部分吻合,并且讨论详尽者,首推英国剑桥大学贝利教授,见Bailey 1970,pp.67-68。但是,近年来发现了更多新的文书,涵盖佉卢文、梵语、于阗语等。其中新发现的于阗语文书,其年代早于斯坦因等所获文书。以新材料为佐证,似可重新考察于阗王国所谓“雅言”“俗谓”背后的语言现象,以及之间的关联。

一

于阗王国,历史悠久。除汉文史料外,能够证明其存在的最早的胡语文字是佉卢文。20世纪初期,匈牙利人斯坦因四入新疆,曾经在距离民丰县城180公里处的安得悦古城遗址找到一件佉卢文尺牍,这就是编号KI 661 的佉卢文尺牍。尺牍纪年显示,所谓于阗写作Khotana。这里说的佉卢文,是一种拼音书写字体。古代印度使用过两种书写体系,即佉卢字的书写体系,以及婆罗谜字的书写体系。佉卢文字曾主要流行于今巴基斯坦北部、阿富汗东部,即所谓大犍陀罗地区。佉卢文仅仅是文字。使用佉卢文作为书写载体的语言叫做犍陀罗语,是印度西北方言。简而述之,佉卢文作为贵霜王朝的官方文字曾经流行于公元1~3世纪,而犍陀罗语曾经是贵霜王朝的官方语言。3世纪,贵霜王朝覆灭,佉卢文/犍陀罗语退出历史大舞台。在我国新疆,丝路南道沿线的绿洲王国鄯善、于阗等,也曾使用佉卢文作为官方文字,使用犍陀罗语作为官方语言。所以在尼雅遗址等处,有大量佉卢文木简出土。

Khotana是佉卢文木牍的“于阗”拼写,其实发音与今天“和田”一致。换句话说,和田之称谓,虽几经换代,却始终未变。 但是在古代的汉文记载中,却多写作“于阗”。这是唐之前的故事。

二

时光来到唐初。取经回国的玄奘带来了不一样的于阗王国的称谓。在《大唐西域记》,于阗是“瞿萨旦那”。《大唐大慈恩寺三藏法师传》则有更多分类项下的说法:

瞿萨旦那国(唐曰地乳,即其俗之雅言也。俗谓涣那国,凶奴谓之于遁,诸胡谓之壑旦,印度谓之屈丹。旧曰于阗,讹也)。 (CBETA,T50,251)

古人的点评,更多是基于真实的观察,提供了线索之端,可以抽绎出丰富的内容。短短一行字,从 “雅言”到“俗语”,又点出匈奴(凶奴)以及“诸胡”“印度”。这些提示,牵引出一系列问题。看似纷繁的头绪,但依据和田地区出土的各种胡语文书,可以梳理得明白。

讨论语言,必然有时代、地域的差异。《大唐西域记》所指“雅言”,是玄奘所熟悉的梵语。公元644年,玄奘从西天取经返回大唐。那时,玄奘从西天取经返回大唐,在于阗王国逗留了数月之久。而玄奘显然具备对于语言的超强敏锐的感知能力。所以,他能区分出“雅言”以及与之不同的其他语言。

但是,问题也随之而来。以人类文明已经进入信息化的今天而回看那一段历史,已知当时当地通用至少两种语言:佛教寺院使用梵语,梵语属于印欧语系的印度语支;于阗国的百姓说于阗语,而于阗语属于印欧语系的中古伊朗语支。现代语言学认为,任何语言可以其语法结构等相比较,在此意义上,任何语言皆平等,何谓“雅”?何谓“俗”?

玄奘毕竟不是现代意义的语言学家。玄奘对于“雅言”的判断标准,必然基于其本人的教育背景。玄奘是佛教高僧。玄奘所处的时代,中亚等地多见流行佛教。而玄奘所见于阗王国,是笃信佛教的王国。佛教诞生于古代摩揭陀,即现在印度比哈尔地区,恒河之畔。虽然当年佛陀从未使用纯梵语传法,但是到了玄奘留学印度的时代,距离佛涅槃已经过去千年。千年之间,沧海桑田。玄奘在那烂陀寺学习佛经,学习的却是纯正梵语。所谓纯梵语,有正字、语法的详细规则。现今世界上大学里印度学系教授的梵语,就是纯梵语。以玄奘留学那烂陀寺以及佛教的背景而观,玄奘笔下的“雅言”,应指纯梵语。所以,当季羡林等在上世纪八十年代为《大唐西域记》作注释时判断出,于阗王国雅言“瞿萨旦那”,是梵语词 Gostana(2)季羡林等:《大唐西域记校注》,中华书局,1995年(重印),第1003页。。由此可以认为,在佛教背景之下,是否使用了纯梵语的正字,便是玄奘判断雅与俗的依据。

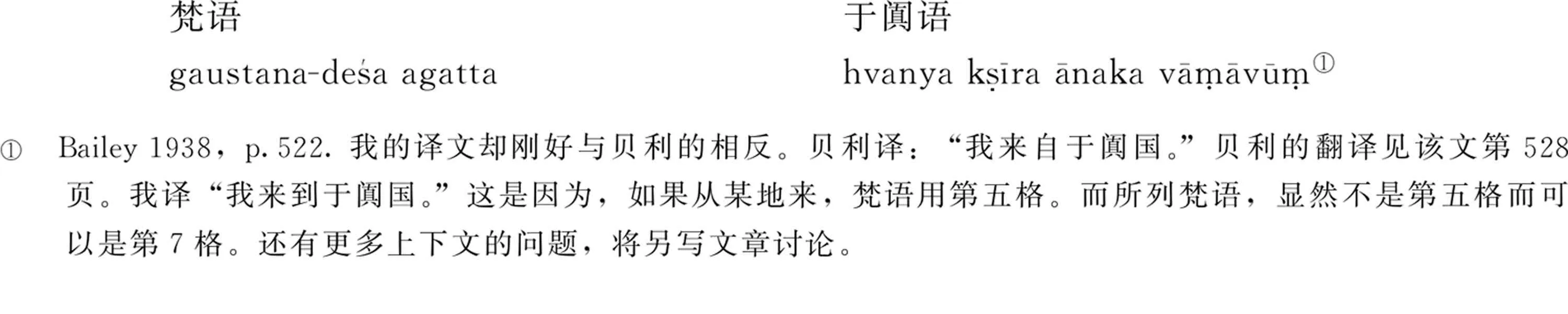

有些判断,因为学养丰厚而自然得出,但其实季羡林的判断仍然需要真凭实据的佐证。敦煌藏经洞保存下来的写本中,有一件收藏在巴黎图书馆的梵语、于阗语的词表,写明了于阗王国的雅言以及其俗国号,如下:

梵语于阗语gaustana-des'a agattahvanya ksīra naka vvū①①Bailey 1938,p.522.我的译文却刚好与贝利的相反。贝利译:“我来自于阗国。”贝利的翻译见该文第528页。我译“我来到于阗国。”这是因为,如果从某地来,梵语用第五格。而所列梵语,显然不是第五格而可以是第7格。还有更多上下文的问题,将另写文章讨论。

依据于阗语翻译,句义如下:

我来到了您的于阗国

虽然明确了玄奘的雅俗所指:雅,指梵语;俗,指于阗语。这一阶段性解题,似乎又是一系列谜题的起点。

三

一般来说,文字是语言的载体。但文字创造出来,便不同步于语音的发展。于阗字,是拼音文字。经过官方厘定的于阗字,有相对稳定的发展时期。而语音的变化则更加活跃,尤其是在方言的干扰下,不同地域的语音自然有差异。综合观察来自公元7世纪中期的现存于阗语世俗文献,可以认为,玄奘在于阗王国逗留时代的于阗语,如果以存留的文字判断,尚属于早期阶段。

那是公元644年,玄奘来到于阗王国。此时当朝的于阗王是《新唐书》以及《旧唐书》里都提到的伏阇信。伏阇信给予了玄奘很好的礼遇。《大唐大慈恩寺三藏法师传》记载,玄奘法师未到于阗时,“于阗王闻法师到其境,躬来迎谒。后日发引,王先还都,留儿侍奉。”在于阗逗留期间,玄奘曾为王室宣教佛法。听过玄奘讲经的于阗王,正是伏阇信。当玄奘收到唐太宗的勑,终于要踏上回归大唐之路时,伏阇信给予了玄奘丰厚的“资饯”(3)CBETA,T50,no.2053,pp.251-252.,以备玄奘在路上使用。贞观二十二年(648),伏阇信动身前往长安,入见唐太宗。伏阇信的寿命比唐太宗更长。650年,唐太宗薨,年仅22岁的高宗继位。恰逢伏阇信在唐朝。这一年,他的形象被雕刻成石。伏阇信正是《旧唐书》所谓“太宗葬昭陵,刻石像其形,列于玄阙之下”者。目前已知,伏阇信继位于7世纪初,至少统治了49年。

新疆博物馆收藏有伏阇信时代的于阗语案牍,皆是涉及人口买卖的契约。老百姓之间买卖,使用于阗语作契约。其中一件记载了来自中亚古国的一队人马,他们路过于阗,将出生后不久的婴孩儿交与于阗的一家富户收养。这一队人马,来自石汉那。提起石汉那古国,恐怕没有多少现代人知晓。但是,如果说石汉那正是图兰朵的故乡,则鲜有人不知晓。这队人马,互相是亲戚。他们大约是不愿意让出生不久的婴孩儿经受长途跋涉的辛苦吧,所以把婴孩儿留在了于阗,并立下于阗语的契约,明确此孩儿是被收养,而非卖出,或者典押。每一件契约上面都有写于何时,写于某个国王的明确记录。石汉那人的婴儿就是在伏阇信49年时被交付收养的。在这件契约的纪年中,“于阗”写作hvanä(4)段晴,侯世新,李达:《石汉那的婴儿——新疆博物馆藏一件新出于阗语案牍》,《敦煌吐鲁番研究》第18卷,2019年,第266页。。如此拼写,汉译“涣那”,恰如其音也。

但是,伏阇信49年,并非玄奘在于阗的时间。那时玄奘早已经离开(5)关于伏阇信的在位年代,详细参阅段晴,侯世新,李达:《于阗语大案牍》,《唐研究》第22卷,北京大学出版社,2017年,第386页。。好在新疆博物馆还有一件伏阇信时代的案牍,那是一件双重案牍,一件写于伏阇信38年,一件写于伏阇信的继任者,于阗王伏阇雄的12年。两件契约,书写年代相差20年以上。而伏阇信38年那一件,买方是于阗王子封地的住户。由此判断,书写者代表了于阗贵族的书写习惯。作为语言的对比材料,再好不过。

在同一块案牍上,伏阇信38年的那件契约,虽经过刮擦,却仍可辨认。这件上,“于阗”写作hvatana。又过了大约20年,写在同一块木牍上的是伏阇雄12年的契约,其上的“于阗”则写作hvanä。以时间为量,玄奘与伏阇信38年更近。那么,玄奘的“涣那”应该是hvatana的对音。这一对比揭示出,当年于阗国将于阗语转变为书写文字时,有正字的考量,其中包括对字中间的-t-音的处理。

回到上文的探讨。以恩默瑞克对-t-音的洞见为依据,可以发现,玄奘来到于阗国,听到的是hvanä,所以照发音写入汉语是“涣那”,而在于阗语的书写正字,则是hvatana。语言形成文字后,各自有独立的发展空间。书写正字hvatana,而在于阗百姓口中,则已经发音作hvanä,即玄奘听到的“涣那”。

正字与发音不同例词,还有“萨波”。8世纪最后三十年,于阗王国杰谢(今丹丹乌里克)地区有位著名的首领,汉文文书记载下他的名字,他就是“萨波思略”,于阗语spta Sī(8)例如俄藏Dx.1891《贞元四年(788年)五月杰谢百姓瑟诺牒为伊鲁欠付钱事》,其中出现“萨波思略”。详见《圣彼得堡藏和田出土汉文文书考释》,见张广达,荣新江:《于阗史丛考》(增订本),中国人民大学出版社,2008年,第272页。于阗语可见段晴,和田博物馆:《和田博物馆藏于阗语租赁契约研究》,见段晴:《于阗·佛教·古卷》,中西书局,2013年,第268页。。其中spta-有故事。研究于阗语的前辈,英国剑桥大学贝利教授曾经探讨该词的词源,认为源自*spdapati“军队首领”(9)H.W.Bailey.“Adversaria Indoiranica”,Bulletin of the School of Oriental and African Studies XIX/1 (1957):49-57.具体引文见第52页。。而从*spdapati到spta-之间,还应有类似spvata-作为过渡。这一处在过渡阶段的spvata-最终在洛浦博物馆藏古代氍毹上得到验证。制作于公元560年前后的三件方形氍毹上有织入的字(10)按照祁小山拍照的图片判断,出土时有三幅氍毹。但现在还剩下两幅,存于洛浦县博物馆。,如下:spvatä meri sūmä苏摩献给萨波梅里。”这是迄今为止所见到的最古老的于阗字。同一词,在8世纪中唐时期普遍可以见到的拼写是spta-,但其末音节的-t-在实际口语中并不发音,而spta-的--与末音节的-a-之间应该有短暂的喉音的停顿。所以在于阗王国的唐人听到的,仅仅是sp的音,所以仅以“萨波”音译。但是于阗语的正字,至少是在思略的时代,即公元8世纪最后三十年,仍然写作spta-。

四

回到玄奘的“瞿萨旦那”,即敦煌卷子里的gaustana,以及众学者笔下的纯梵语gostana。玄奘说,此国名之义,“地乳”也。关于“地乳”背后的故事,也记载于《大唐西域记》中。《大慈恩寺三藏法师传》有梗略的复述:

王之先祖即无忧王之太子,在怛叉始罗国,后被谴出雪山北,养牧逐水草,至此建都,久而无子,因祷毘沙门天庙,庙神额上剖出一男,复于庙前地生奇味,甘香如乳,取而养子,遂至成长。王崩,后嗣立,威德遐被,力并诸国,今王即其后也。先祖本因地乳资成,故于阗正音称地乳国。(CBETA,T50,251)。

玄奘记载的相关于阗的传说,总是得到其他版本的印证。例如关于地乳的传说,又见于藏文《于阗国授记》。藏汉材料互为印证,说明关于于阗国建国的传说,至少在玄奘的时代已经开始流传。

在我之前讨论gaustana/gostana的学者尽是具有洞见的著名人物,但他们似乎都怀疑“地乳”之译名的正确性,因为该梵语复合词的前词go-第一层词义真实是“牛”。实际上,怎么可以忽略梵语的go-是多义词呢?其中一个义项,正是“大地”。我还是赞成贝利的观点,(11)见Bailey 1970,p.68。他认为:古典梵语的艺术诗,常用go作为“大地”,尤其针对国王。国王征收大地上的税,好比从牛身上挤奶,所以go的义项下,有“牛”“大地”。这是在任何一部梵语词典中都可以查阅到的。而stana即“乳房”。所以玄奘翻译作“地乳”,或者所谓“正音称地乳国”,并无不妥。

尽管玄奘认为,gaustana/gostana “瞿萨旦那”或者“地乳”才应该是于阗国的正经国名,因为这才是雅言。但是,问题在于,这样的雅言国名,从未出现在任何一件于阗语的社会契约文书,或者是官方文书。而且,新的材料证明,这一国名出现的时间最早没有超过《大唐西域记》者。

我曾经刊布了两件民间收藏的书于帛的梵语契约文书,(12)两件帛书梵文契约,其中一件以中英文两种发表:英文见“A Sanskrit Document on Cloth of the Earlier 7th Century”,published in Euroasian Studies III,edited by Yu,2015;汉语:《一件来自公元6世纪的梵语世俗文书》,西藏社会科学院《西藏贝叶经研究》(创刊号),2015年,第1~11页。另一件仅曾以英文发表:Duan Qing,“Deed,Coins and King’s Title as Revealed in a Sanskrit Cloth Document from the 6th Century”, Eurasian Studies,English Version IV,edited by Yu,2016.(以下简称Duan 2016)两件产生于同一时代,皆在于阗王厦德在位时期。其中一件有明确的纪年:

十年,十一月,20天。逢此于阗大王,王中王休谟天,尉迟厦德之朝。

首先应说,这一梵语的纪年所表现的于阗国王的尊号,其传统与佉卢文时代的一脉相承。所谓佉卢文时代的,是指上文所言斯坦因在安得悦古城所获编号为661的佉卢文尺牍(13)关于这件文书国王尊号的细节,已经在相应文章中做了讨论分析,详见Duan 2016,pp.276-277。。本文重点关注于阗王国的国号,佉卢文尺牍上拼写作khotana。而这件梵语契约上,拼写作khottana。关于这件写于尉迟厦德在位时的梵语契约,还应说明,这是一件买卖人口的契约。书写者,是宫廷的御医。无论以正字还是语法判断,这位御医撰述用的梵语,是地道的纯梵语。因此,没有理由怀疑御医唯独在于阗国国名处使用了俗语。换句话说,出现在御医所撰述的梵语契约上的于阗国国名,其实是所谓“雅言”的于阗国名。但是,此处khottana显示了与佉卢文尺牍上所用国名的一致性。不同之处在于-tt-的拼写。而这一处恰好反映出于阗王国厘定文字时的正字理念。恩默瑞克教授曾经针对于阗语的辅音tt做过分析。他认为:“tt的发明是为了表示[t],因为元音间的t已经发展为[d],以用来再现俗语的d,例如pata-是俗语形式,即梵语的pada-‘句’,praysta-来自俗语,即梵语的prasda- ‘净信’。tt表现梵语词的[t],例如ttathgatta-,即梵语的tathgata(佛的称号),但是也见到t,例如写作pratyeka-,也见写作prattyeka-。”(14)Emmerick 1981,p.186.

“tt表现梵语词的[t]”一句,恰好是对梵语契约文书上出现的khottana的权威阐释。撰写梵语契约的御医特别使用-tt-书写于阗王国的国名,这显示出,御医通于阗语,并且了解于阗国厘定语言文字时的规则:-tt-用来表示清音的齿音。

依据已知于阗王在位年代的推测,厦德王应是公元6世纪前半到中期在位。而于阗语从语言到文字的厘定,就应该发生在他在位时期,或者紧接在他的时代之后。这是因为,已经发现了六件帛书契约,属于同一个家族的文件。其中两件是梵语撰写,全部在厦德王时代。其他四件,是于阗语撰写的。也就是说,距离玄奘到来的一百年前,那时的雅言国名是khottana,而并非gostana。

五

现在看来,至少在玄奘之前,有两个厘定国名:于阗语的hvatana,以及梵语的khottana。二者同指一国,必然源自同一词,不过有于阗人发音与印度人发音的不同罢了。但是,从汉语保存的资料分析,这里面有孰前孰后的历史顺序。

于阗国的国名,正如玄奘所言,在他之前,“旧曰于阗”。中国史籍,自《史记》起(15)〔汉〕司马迁:《史记·大宛列传》写作“于窴”,中华书局,1982年,第3160页。,于阗国便以“于阗”闻名。玄奘认为,“凶奴谓之于遁”,说于阗之发音,来自匈奴。这也是现代学界普遍接受的意见。问题在于,玄奘在于阗时,匈奴早已无踪影。如果说其他于阗国名的口音,曾经是他亲耳判断。这匈奴“于遁”之说,不应是玄奘现场听到的。但是必须说,玄奘之于于阗国名的论述,至少帮助理清了历史的以及于阗之内外的差异。这些差异,反映了历史的变迁,于阗周边族群的变迁。

所有于阗国的国名中,最古老的说法,是保存在汉语史籍中的,起始于《史记》的“于窴”,直到《汉书》的“于阗”。这古老的译名,甚至凝固了古代于阗国名的发音,至少在那个时代,hvatana的[ta]还是发音的,而不似到了唐代,只剩下“涣那”。

既然汉语“于阗”或者“于窴”之名最为古老,那么“于阗”反映的正是于阗国最初的国名。这就是说,后来见于佉卢文木牍的拼写khotana,6世纪梵语的khottana,以及玄奘时代的hvatana“涣那”,全部源自与汉语的“于阗”所对音的那个词。焦点在“于”字。著名加拿大籍汉学家蒲立本曾经构拟,早期中古汉语的“于”发音作[wuă](18)Pulleyblank,Lexicon,p.381.。而中国音韵学家的构拟似乎更接近真实。北京大学中文系在读博士生向筱路指出:郭锡良把“于”的上古音拟作*ǐwɑ(19)郭锡良:《汉字古音手册》(增订本),商务印书馆,2011年,第178页。。显然,[ǐwɑ]的构拟与于阗语hvatana最为接近。由此可以认为,至少于阗的 “于”在《史记》、《汉书》的时代,发音应作[ǐwɑ]。除此之外,另有佐证。

这里先要议论尼雅出土的佉卢文文书当中的kh音,这是佉卢文/犍陀罗语khotan的起始音。kh音在纯梵语中,是送气舌根塞音。但是,布洛(Burrow)在比较了khotan与hvatana之后,得出结论,认为尼雅出土佉卢文文书的kh,不是纯梵语的kh,而在当地方言读作x,即相当于现代波斯语的x(20)Burrow 1937,p.87.。布洛所言x,是国际音标中的[x],即舌根摩擦清音。这个[x]音,是粟特语用来称呼“于阗”的起始辅音。粟特语的“于阗”,拼写作xwδn',或者'xwδ'n(21)特别感谢中国人民大学国学院的毕波教授。她告知了我粟特语的“于阗”拼写。。这一词,应是玄奘笔下所谓“诸胡谓之壑旦”之“壑旦”的来源。

实际上,khotan并非孤例。另有一词,反映了相同的语音现象。这就是汉语史籍记载的“扜泥城”。《汉书·西域传》在鄯善国之下写道:“鄯善国,本名楼兰,王治扜泥城。”(22)《汉书》,中华书局,1997年(重印),第3875页。其中“扜泥”,音译佉卢文/犍陀罗语的khvani,该名词又写作kuhani,而形容词作khuvaneci(23)Burrow 1937,p.87.。该词的起始辅音,如同khotan,也是kh。这两个以kh起始的词说明,尽管犍陀罗语是印度西北方言,属于印欧语系的印度一支,鄯善国人却拥有地方发音特色。《汉书》的“扜泥”的“扜”在当时也应读作[ǐwɑ],可以与尼雅佉卢文书上khva-或者khu-互为佐证。

尼雅出土佉卢文/犍陀罗语之方言,还有一个特色。依旧是布洛观察发现,凡是梵语里带送气的辅音,在鄯善方言中有丢掉送气成分的趋势(24)Burrow 1937,p.9(§24).。例如上文khvani,其形容词khuvaneci,但名词也写作kuhani;又例如saga = sagha,等等。这一现象,大概可以解释为什么玄奘说“印度谓之屈丹”,因为kh会被读作[k']。

还应指出,于阗语也有kh字符。但是,于阗语没有使用kh来拼写“于阗”,其中也有缘故。恩默瑞克曾经构拟了于阗语辅音字符的发音。他原以为,于阗文字的kh相当于国际音标的[x](25)Emmerick & Pulleyblank 1993,p.29.。但是后来,恩默瑞克与蒲立本合作,研究了出自敦煌藏经洞的于阗字母拼写的汉语《金刚般若婆罗蜜经》。此时他们发现,其实于阗的kh念作[k'](26)Emmerick & Pulleyblank 1993,pp.31-32.。这也就解释了,为什么于阗语不直接用kh字来拼写于阗的国名,而使用hvatana,因为于阗文字的kh是个舌根送气音,而hv才是[hw](27)Emmerick & Pulleyblank 1993,p.32.。

分析过来,终于发现,无论佉卢文书上书写的Khotana,还是于阗语的Hvatana,抑或是汉语的“于阗”,这三种使用的字不同,但其实发音几近一致。

六

接着再论“瞿萨旦那”。上文以三种古老的语言证明,自古以来,于阗就是《史记》《汉书》中的“于阗”,对应于阗语的hvatana,对应佉卢文木牍上的khotana。这一古老的国号,虽在于阗语经历了语音的演变,从hvatana演变成hvana等,却一直延续下来,直到于阗王国灭亡。即使在玄奘之后,以现存7世纪后半叶8世纪时的于阗语契约为据,所有于阗语契约一致以hvatana或者hvana称自己的王国。那么,何来瞿萨旦那?何来gostana?

上文已说,大约在玄奘到来一百年前,于阗王国流行以纯梵语写作世俗契约。写纯梵语者,来自佛寺,来自宫廷。所以,梵语在当时绝对是高雅的语言。但是,即使在那个时候,御医书写梵语契约时,还是将“于阗”拼写作khottana。而这一词或许是后来玄奘笔下“屈丹”的基础词,因为该词的起始辅音kh,无论在梵语的语境下,还是在于阗语的发音中,均应读作[k'],即所谓送气舌根塞音。不过,在玄奘看来,“屈丹”没意思,拼写也不规范,非雅言也。

以目前发现的资料为判断的基础,“瞿萨旦那”滥觞于玄奘,而且是玄奘力挺的国名。这国名,之前不曾见,之后仅在敦煌藏经洞的三二件文书上见到,例如梵语对于阗语的卷子上见到。疑惑之下,再查阅关于玄奘在于阗逗留的记载,却有些值得回味地方。《大慈恩寺三藏法师传》写道:

于阗王闻法师到其境,躬来迎谒。后日发引,王先还都,留儿侍奉。行二日,王又遣达官来迎,离城四十里宿。明日,王与道俗将音乐香花接于路左。既至,延入城,安置于小乘萨婆多寺。(CBETA,T50,251)

这里亲自来迎谒玄奘法师的于阗王,正是后来入唐,并留下石雕立像在唐太宗墓前的伏阇信。目前看来,伏阇信是统治于阗王国最长久的于阗王,至少统治49年之久,生前历经两代唐皇。但是,当玄奘到来时,伏阇信还未躬逢唐王朝的盛世,还在安享他的太平岁月。而玄奘此番到达于阗,正是他历尽艰危万重,前程未卜的时刻。玄奘甚至有些狼狈,用他自己的话说,那时“所将大象溺死,经本众多,未得鞍乘”(CBETA,T50,251)。此时的于阗王,一定不是因为大唐皇风之德泽而礼敬玄奘。另外,还有蹊跷处。公元400年前后,当法显来到于阗,住在瞿摩帝寺,深为那所大乘佛寺的威仪所感动,留下了语句不多却充满了感慨的记载。玄奘到来时,瞿摩帝寺依然存在。一般以为,玄奘是大乘佛教的拥趸者,于阗王却把他安置在小乘萨婆多寺。其中缘故何在?

关于玄奘与佛教说一切有部的渊源,北京大学哲学系毕业的朱竞旻博士有精彩的评述。他说:“玄奘自己是唯识宗的。但唯识宗的理论大多基于萨婆多部。所以学唯识的人也需要好好学习萨婆多部的论典。日本古代学问僧有个规矩叫‘八年《俱舍》,三年《唯识》’。按照《大慈恩寺三藏法师传》,玄奘本人对部派佛教的理论也是很感兴趣,尤其是有部,花了大量的功夫去学习。现在全世界有部的学者,就靠玄奘翻译的这些文本了。全世界搞有部研究的学者都得学汉文。”(30)这是朱博士私信中提到的观点。特此说明。

说一切有部另有显著特点,这就是以梵语作为著述的语言。一般认为,佛教传入中亚,佛教弟子先是以当地俗语传教,所以在和田地区,曾经发现佉卢文的《法句经》。但是,当说一切有部在西北印度、犍陀罗,以及克什米尔地区发达起来之后,这一部派使用梵语著述、传教(31)Willemen 1998,p.60.。这里只要举一例便可知晓。说一切有部最著名的存世梵语著作是《阿毗达摩俱舍论》,作者世亲。按照玄奘的记载,“世亲菩萨于说一切有部出家受业,博闻强识,达学研机。”(32)季羡林等:《大唐西域记校注》,第452页。而这部《俱舍论》有玄奘的全译本。

毋庸置疑,玄奘精通梵语。不仅精通梵语,而且可以用梵语作为口语交流。看来玄奘下榻于阗国萨婆多寺,一方面是于阗王的安排。那是以梵语显示知识水平的年代。在那个年代,梵语代表了知识界的用语,而高僧是知识的代表。于阗王安排玄奘入萨婆多寺,是为了方便玄奘与当地僧人交流。另一方面,大约也是玄奘自己的选择。玄奘熟悉说一切有部即萨婆多的理论,住在那里确实方便交流。《大慈恩寺三藏法师传》记载,玄奘曾在此寺开讲,“讲《瑜伽》、《对法》、《俱舍》、《摄大乘论》,一日一夜,四论递宣。”(CBETA,T50,252) 这些佛教著作,全部是梵语的著述。遥想当年,这些梵箧,是玄奘从当年印度佛教中心携带回来。在到达中原之前,玄奘正是依据这些梵箧,为于阗的僧人日夜宣讲,“王与道俗归依听受,日有千数。”

翻看《大唐西域记》,他对于阗国的记述十分详尽,记载传说十几种。有些传说,例如《于阗建国传说》《龙鼓传说》(33)季羡林等:《大唐西域记校注》,第1006、1024页。,写得如此生动,一切场景仿佛历历在目。那么,玄奘以何种语言接受了这些讲述?Pelliot 5538,即上文提到的出现了gaustana一词的梵语/于阗语写卷。这件出自敦煌藏经洞的双语文书,以互致问候的语句开始,然后问所到、所来、将往之处。其中有语句问:您在于阗国住在哪里,答曰:住在佛寺。又问,是否见到国王。答曰:见到国王了。诸如此类,展现了学习语言的过程,反映出古代于阗人有教授外来人通过梵语学习于阗语的传统。我甚至怀疑,这件文书正是玄奘在于阗寺庙居住时学习于阗语的记录。

综上所述,汉文史籍的“于窴”“于阗”是最古老的于阗王国的译名,佉卢文的khotana以及梵语的khottana继承了古老的发音。到了玄奘的时代,虽然于阗语正字保留了古老的国名hvatana,但其实-ta-已经丢了原有的音质,成了玄奘听到的“涣那”。至于“瞿萨旦那”,我目前所能得出的结论:该说起源自于阗建国传说,那应该是萨婆多寺的梵语版本,而这一版本并未被俗界、官方以及其他佛教派系所继承传播。