《大谷文书集成》未命名典籍残片整理札记

李红扬

内容提要:《大谷文书集成》未命名文书碎片中有不少属于唐代各种典籍抄本的残片。经过比定和初步整理,新近发现《唐中(龙)兴三藏圣教序》残片2件,《文选·西征赋》残片1件,《论语·子路篇》残片1件,此外还有2件与《本草经集注》和《大乘法苑义林章》有关的医书和佛教文书残片。这些残片是当时典籍的原始物质形态,具有重要的古文书学研究价值。

1903~1914年间日本大谷光瑞探险队在中国新疆、甘肃等地古代遗址、寺窟和墓葬盗攫大量古代文书,其中以在吐鲁番所获的数量最多,这批文书被称为大谷文书。大谷文书现主要收藏在日本龙谷大学图书馆,中国旅顺博物馆、韩国国立中央博物馆也有为数不少的收藏。1984年至2010年,小田义久先生将龙谷大学所藏八千余号大谷文书残片整理为《大谷文书集成》(一至四卷)(以下简称《集成》),公布于众,嘉惠学林。由于大谷探险队的掠夺性挖掘,这些文书破碎严重,且缺乏必要的出土信息,整理工作难度极大。经过小田义久先生长期不懈地整理、缀合,《集成》中仍有大量文书残片性质不明。围绕这些未定名残片,中外学者相继从中识读、缀合出不少典籍文献,(1)关于《大谷文书集成》中未定名的典籍文书残片,主要研究成果见陈国灿、刘安志主编的《吐鲁番文书总目(日本收藏卷)》(武汉大学出版社,2005年)。近年,《集成》中又有不少残片被识读出来,张新朋从中认定出13片《千字文》和5片《诗经》(参张新朋:《大谷文书中十三则〈千字文〉残片之定名与缀合》,《敦煌研究》2013年第5期,第67~72页;《敦煌吐鲁番出土〈诗经〉残片考辩四则》,《西南民族大学学报》2017年第4期,第177页);刘子凡发现2件《医疾令》和《丧葬令》残片(参刘子凡:《大谷文书唐〈医疾令〉、〈丧葬令〉残片研究》,《中华文史论丛》2017年第3期,第215页);李昀比定出3件《文选·七命》(参李昀:《吐鲁番本〈文选〉李善注〈七命〉的再发现》,朱玉麒主编:《西域文史》第9辑,科学出版社,2014年,第135页;《旅顺博物馆藏〈金刚经〉注疏小考——附李善注〈文选·七命〉补遗》,《旅顺博物馆学苑2016》,吉林出版集团股份有限公司,2017年,第88页)等,限于篇幅,此不一一赘注。这些残片虽然内容有限,却是唐代典籍的原始物质形态,具有重要的研究价值。近日笔者在研读《大谷文书集成》时,经过仔细比对,又发现了数件属于《大唐中(龙)兴三藏圣教序》《文选》《论语》《本草经集注》等典籍的残片。兹将相关残片整理如下。

一 《大唐中(龙)兴三藏圣教序》残片

三藏法师义净者,范阳人也。俗姓张氏,五代相韩之后,三台仕晋之前,朱紫分辉,貂蝉合彩。高祖为东齐郡守。仁风远扇,甘雨随车。化阐六条,政行十部。(4)〔清〕董诰等编:《全唐文》卷一七唐中宗《三藏圣教序》,中华书局,1983年,第210页。

据IDP数据库(国际敦煌项目)所载图片(以下图片若未加说明皆来源于此)“蝉”字存下半部,“为”仅存上部,残片的左端残存有笔画和朱点。

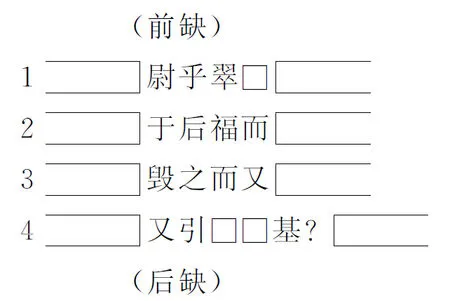

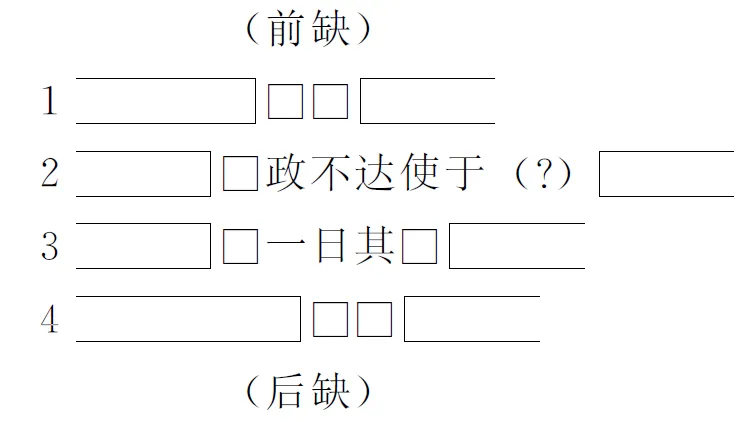

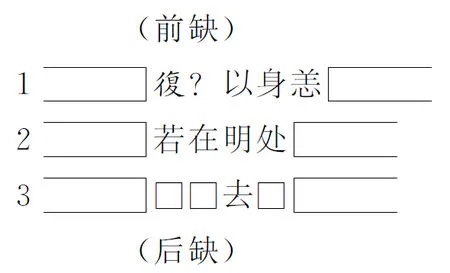

大谷10056A号文书(图1),上下前后皆残,残存4行,有界栏,背面为胡语。《大谷文书集成四》(简称《集成四》)将其定名为“性质不明文献断片”(5)〔日〕小田义久:《大谷文书集成》(四),法藏馆,2010年,第123页。,录文如下:

图1 大谷10056A号文书

据图版,第1行和第4行分别残存左半部和右半部,但因为墨色较浅且有泥土覆盖,难以辨识。“成”下字破损或未书。而据第2、3行可知,所抄内容应同样源自《大唐中(龙)兴三藏圣教序》,对应语句为:

开常乐之门,普该于有识。纵使浮天欲浪境风息而俄澄,涨日情尘法雨沾而便廓。归依者销殃而致福,回向者去危而获安,可谓巍巍乎。其有成功荡荡乎,而无能名者矣。

由此可见,对第2行残缺的两字释读为“殃”和“福”是准确的,“成”下字应为“功”“荡”,第4行残存的两字应该是“悟”和“无”。以上两片,皆可定名为“《大唐中(龙)兴三藏圣教序》残片”。

《大唐中兴三藏圣教序》又名《大唐龙兴三藏圣教序》(以下简称《圣教序》),作于神龙元年(705)。是年中宗即位不久,义净于东都内道场译《孔雀王经》,又于大福先寺译《胜光天子香王菩萨呪》《一切功德庄严王》等经,正合中宗尊崇释典之心,遂作此序以示褒扬。(6)〔唐〕圆照:《贞元新定释教目录》卷一三,《大正新修大藏经》第55册,新文丰出版公司,1983年,第869页。神龙三年(707)二月庚寅,朝廷下敕改中兴寺、观为龙兴,内外不得言“中兴”。(7)《旧唐书》卷七《中宗纪》,中华书局,1975年,第143~144页。所以《中兴三藏圣教序》同年五月立碑时,依敕更名为龙兴。(8)〔宋〕佚名:《宝刻类编》,《石刻史料新编》第1辑第24分册,新文丰出版公司,1977年,第18417页。

《圣教序》多见于敦煌文书中,杨富学和王书庆先生较早指出,从长安传入敦煌的佛教文献中有P.2780、P.2899、P.3127、S.343、S.462、北图翔50、北图玉92诸号《圣教序》。(9)杨富学,王书庆:《唐代长安与敦煌佛教文化之关系》,韩金科主编:《1998法门寺唐文化国际学术研讨会论文集》,陕西人民出版社,2000年,第174~181页。实际上,P.2780、P.3127、S.343、北图玉92均为唐太宗为玄奘撰写的《大唐三藏圣教序》,而非中宗撰《圣教序》。(10)吴超:《俄藏敦煌00293号〈三藏圣教序〉文书考》,《阴山学刊》2015年第3期,第60页;王卫平:《关于〈大唐中兴三藏圣教序〉——兼及旅顺博物馆藏吐鲁番出土残片考略》,王振芬,荣新江主编:《丝绸之路与新疆出土文献:旅顺博物馆百年纪念国际学术研讨会论文集》,中华书局,2019年,第255~270页。马德和于芹先生在《敦煌研究》上同时发表的两文中介绍了山东博物馆藏《圣教序》,但前者编号作LB.004,后者作LB.002,未知孰是。(11)马德:《国内散藏敦煌遗书的调查随笔》《敦煌研究》2012年第5期,第46页;于芹:《山东博物馆藏敦煌遗书叙录》,《敦煌研究》2012年第5期,第59页。王卫平先生又在上述学者基础上,搜括出P.2632、P.2803、P.2883、P.3154、S.1177、Дx.00293、Дx.02223、Дx.06265、Дx.06599、北1439、北2004、北8410、北812445诸号敦煌本以及旅顺博物馆藏LM20-1505-0680、LM20-1511-0079、LM20-1511-0086、LM20-1486-29-10四号吐鲁番本《圣教序》残片。(12)王卫平:《关于〈大唐中兴三藏圣教序〉——兼及旅顺博物馆藏吐鲁番出土残片考略》,第255~270页。所以,若将山东博物馆存疑的编号视为一号,则现存敦煌发现的《圣教序》有17号,而吐鲁番文书由于比较破碎,《圣教序》的发现远远少于敦煌文书。

就笔者目力所及,吐鲁番所出《圣教序》除旅顺博物馆藏四号外,还有大谷4005、大谷10056A(两号见上考)、大谷7233、大谷7325四号。(13)〔日〕小田义久:《大谷文书集成》(四),第44页、第57页。因此,共有8号。由于旅顺博物馆藏新疆出土汉文文献与大谷文书同属大谷探险队的收集品,所以这8号残片间关系应是比较密切的,兹略述于下。

LM20-1505-0680上下前后皆残,存3行;LM20-1511-0079存4行字,有界栏,残片上部保留有较宽的天头,所以这部分内容应是整件文书的上部;LM20-1511-0086存4行字,有朱点,残片下部有较宽空白,应为地脚,这部分应位于整件文书的下部;LM20-1486-29-10是件印本残片,存2行;大谷7233和大谷7325两号,前者存3行,后者4行,皆有界栏,皆存地脚,两号也可缀合。根据上述8号残片的内容,其中几片十分接近,仅字体略有差异。姑且复原出其在整件文书中的相对关系,以观上述诸号残片间的密切关系。(旅顺藏两件图版扫描自王卫平文)

图2 LM20-1511-0079、LM20-1511-0086、大谷7233、大谷7325等缀合比对图

将这5件残片缀合后(图2),能清晰地看到其在整件文书中的位置,也能大致了解残片完整的形态。这些残片前身和敦煌所存的大多数《圣教序》写本一样,每行有16至17字,有界栏,应是较为标准的《圣教序》写本。字迹整齐且有章法,应出自水平较高的书手。《圣教序》是为褒扬义净译经而作,内容上也反映出尊崇释教的色彩,敦煌本《圣教序》多写于义净翻译的《金光明最胜王经》卷首,可见两者之间具有密切的联系。在一定程度上,可能僧人将由中宗撰写的《圣教序》抄写于《金光明最胜王经》之前,赋予了该经某种权威性或合法性,使其更加便于传教。吐鲁番所见《圣教序》可能也是伴随着释典由敦煌传入西州,抑或出自西州当地僧人之手。

二 《文选·西征赋》残片

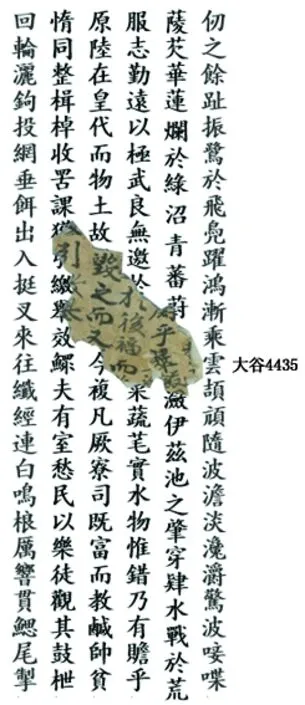

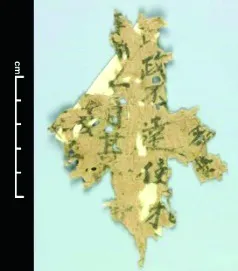

大谷4435号文书(图3),前后上下残,存4行,残存数字。《集成二》定名为“性质不明文书小片”(14)〔日〕小田义久:《大谷文书集成》(二),第254页。,《总目》题为“文书残小片”(15)陈国灿,刘安志主编:《吐鲁番文书总目》(日本收藏卷),第263页。,据《集成二》录文如下:

图3 大谷4435号文书

查检残片所书,应是西晋潘安所撰《西征赋》,对应内容据《文选》摘录于下:

华莲烂于绿沼,青蕃蔚乎翠潋。伊兹池之肇穿,肄水战于荒服。志勤远以极武,良无邀于后福。而菜蔬芼实,水物惟错,乃有赡乎原陆。在皇代而物土,故毁之而又今复。凡厥寮司,既富而教。咸帅贫惰,同整楫棹。收罟课获,引缴举效。鳏夫有室,愁民以乐。

图4 大谷4435号文书比对图

据图版,“尉”当为“蔚”之下部,“潋”和“缴”仅存右半部,“基”当为“举”之误识。按《文选》李善注本,第2行“福”下应有小字夹注“释穿池之意也。言志在勤于远略,以极武功,良无要于已后之福也……”等字,(16)〔梁〕萧统编;〔唐〕李善注:《文选》卷十《西征赋》,上海古籍出版社,1986年,第473页。而该残片“福”后无夹注,直接跟正文。所以据此可以推断,该残片应该是《文选·西征赋》白文无注本。由此,可定名为“《文选·西征赋》残片”。(图4)应科举考试需要,唐人对《文选》非常重视乃至成为一门显学,这是敦煌吐鲁番地区频繁出现《文选》残片的主要背景。而具体从书法风格来看,上述残片似为唐前期的写本。

吐鲁番本《西征赋》残片见德国柏林印度艺术博物馆藏,荣新江先生《海外敦煌吐鲁番文献知见录》一书最早对其进行著录,其写于佛教故事画的背面,白文无注本,有朱笔句读及订正处,上下均残,中有断裂,存《羽猎赋》至《西征赋》部分文字,共239行。(17)荣新江:《海外敦煌吐鲁番文献知见录》,江西人民出版社,1996年,第104页。后饶宗颐先生《敦煌吐鲁番本文选》一书对当时所见敦煌吐鲁番本《文选》写本有所扩充,其中就收录有德国藏《西征赋》,并依据1991年朝日新闻社印之《吐鲁番古写本展》的影本附图于书中。(18)饶宗颐编:《敦煌吐鲁番本〈文选〉》,中华书局,2000年,第52~53页。此后,相关学者相继围绕德藏《西征赋》,对其进行校注,并探讨该文书的书写年代、版本价值等,使该文书得到了充分研究。(19)束锡红,府宪展:《德藏吐鲁番本〈文选〉校议》,《西域研究》2006年第3期,第56页;秦丙坤:《〈德藏吐鲁番本〈文选〉校议〉商兑补校》,《图书馆杂志》2009年第9期,第71页;秦丙坤:《〈德藏吐鲁番本〈文选〉校议〉摭遗校补》,《敦煌研究》2010年第3期,第119页;金少华:《敦煌吐鲁番本〈文选〉辑校》,浙江大学出版社,2017年,第230页。

吐鲁番本《文选·西征赋》似仅见德藏,大谷4435号《西征赋》残片与德藏《西征赋》都是白文无注本,但德藏字迹行书较浓,与大谷4435号《西征赋》略有差异。德藏《西征赋》所抄起于首句,讫于“由此观之”一句,几乎包含了《西征赋》全部的内容。将德藏《西征赋》复原,每行大约33~35字,与大谷4435号复原的每行25~27字不同。所以两件应不是同一件文书。

三 《论语·子路》残片

图5 大谷3546号文书

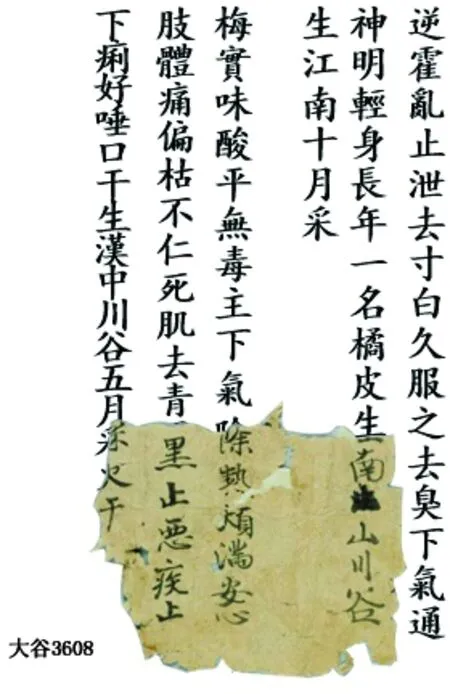

大谷3546号文书(图5),前后上下皆残,存4行字。《集成二》定名为“性质不明文书”(20)〔日〕小田义久:《大谷文书集成》(二),第121~122页。,《总录》题为“文书残片”(21)陈国灿,刘安志主编:《吐鲁番文书总目》(日本收藏卷),第186页。。《集成二》录文如下:

据图版,“政”字上字存有一左半部首,“一”字中部有一笔穿过,只是下部墨色较浅。经核查,文书所书内容应是《论语·子路篇》,对应内容为:“子曰:诵诗三百,授之以政,不达;使于四方,不能专对;虽多,亦奚以为哉?子曰:其身正,不令而行;其身不正,虽令不从。”通过比对,“政”上残存部首应为“以”的残存笔画,“一”当为“子”的中间一笔,“日”为“曰”的误书。第1、4行字略小于第2、3行正文,应为小字夹注,但字迹比较模糊,无法辨识。因此不能确知该残片为郑玄的《论语注》还是何晏的《论语集解》。但从书法来看,认定其属于唐代写本应大致不误。

此前吐鲁番已发现的《论语·子路》有大谷8110v、大谷8088v、旅顺LM20-1461-06-02v、LM20-1461-12-18v和大谷5788诸号,其中前四号皆为郑注,后一号为何晏集解。(22)参王素:《唐写本〈论语〉郑氏注及其研究》,文物出版社,1991年,第142~144页;王启涛:《吐鲁番文献合集》(儒家经典卷),巴蜀书社,2017年,第458页;何亦凡:《新见旅顺博物馆藏吐鲁番唐写本郑玄〈论语〉注》,王振芬,荣新江主编:《丝绸之路与新疆出土文献:旅顺博物馆百年纪念国际学术研讨会论文集》,第112~137页。总的来说,唐代西州地区郑注《论语》要比何晏《集解》更为流行,(23)姚崇新:《唐代西州的私学与教材——唐代西州的教育之二》,《西域研究》2005年第1期,第1页。上揭大谷3546号文书不无为郑注《论语》的可能。

四 《本草经集注》残片

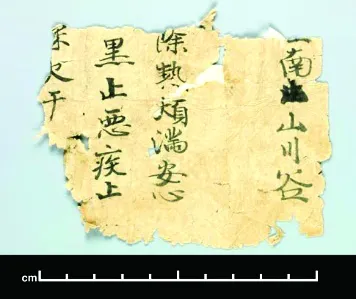

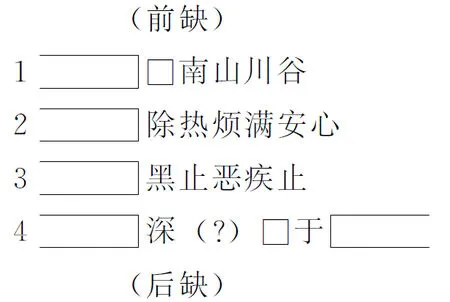

大谷3608号文书(图6),前后缺,上部残,存4行。《集成二》定名为“文学关系文书”,怀疑是书信,(24)〔日〕小田义久:《大谷文书集成》(二),第131~132页。《总目》题为“古籍写本残片”。(25)陈国灿,刘安志主编:《吐鲁番文书总目》(日本收藏卷),第191页。《集成二》录文如下:

图6 大谷3608号文书

据该残片图版,第1行“山”上字有涂抹,第4行三字皆仅存右部。经核查,该残片第2~4行能够与《本草经集注》(简称《集注》)、《新修本草》和《千金翼方》中的“梅实”条对应。陶弘景《集注》是在《神农本草经》(《本草经》)的基础上撰成的,其中新增了三百五十六种药物,并增加《本草经》药物新功用和陶氏注释。无论体例还是内容,都较之《本草经》更加完备。唐《新修本草》又是在《集注》的基础上,增补注文与新药而修成的。《千金翼方》的前四卷大部分内容又是引录自《新修本草》,而“梅实”正位于卷四。在不知残片具体抄自何书的情况下,结合其仅有的信息,只能将其追溯到记载“梅实”信息的源头,即《集注》。(26)实际上,在《本草经集注》所继承的《神农本草经》中已有“梅实”的记载,但《集注》较《本草经》内容更加完备,如残片中所出现“采,火干”的采造时月不见于《本草经》。所以残片中所载内容应追至《集注》,不能是《本草经》。兹摘录如下:

图7 大谷3608号文书比对图

梅实 味酸平,无毒。主下气,除热烦满,安心,肢体痛,偏枯不仁,死肌,去青黑痣,恶疾,止下痢,好唾,口干。生汉中川谷,五月采,火干。(27)〔梁〕陶弘景编;尚志钧,尚元胜辑校:《本草经集注(辑校本)》,人民卫生出版社,1994年,第467页。

与图版比对,大致可以看出第4行前两字分别为“采”“火”的右部,而“于”应为“干”。此外第3行“止”似可以与“痣”通用,或为误书?而第1行四字与第2行中间相隔较远,“南山川谷”与“汉中川谷”对应,应该也是某种药物的生长地,那么第1行所缺之内容记载的应该是区别于“梅实”的另一种药物。恰好《集注》中记载的“橘柚”生长地就位于“南山川谷”:

橘柚 味辛,温,无毒。主胸中瘕逆气,利水谷,下气,止呕咳,除膀胱留热,下停水,五淋,利小便,主脾不能消谷,气冲胸中吐逆,霍乱,止泄,去寸白,久服之去臭,下气,通神明,轻身长年。一名橘皮,生南山川谷,生江南,十月采。(28)〔梁〕陶弘景编;尚志钧,尚元胜辑校:《本草经集注(辑校本)》,第230页。

因此,文书第1行前所缺内容很可能为“橘柚”的其他功效。“南”上字仅存笔画为“一”,应为“生”。结合残片对应《集注》的内容,能大致复原该残片的原貌(图7)。

但这里又存在两个问题,一是无论《集注》还是《新修本草》都是有注文的,而残片中仅有正文而无双行小注。(29)敦煌吐鲁番出土有《本草经集注》和《新修本草》,皆有注文。参见马继兴:《敦煌古医籍考释》,江西科学技术出版社,1988年,第336~384页。《千金翼方》虽无注文,但依靠残片仅有的信息,并不能判断其抄自《千金翼方》。所以考虑到“橘柚”和“梅实”的史源,将残片认定为抄自《集注》应是较为稳妥的。并且,在敦煌吐鲁番地区,主要的本草教材是《集注》,即使《新修本草》颁布后,仍没有立刻取代《集注》,两者并存大致延续到公元700年左右。(30)姚崇新:《唐代西州的医学教育与医疗实践——唐代西州的教育之三》,氏著:《中古艺术宗教与西域历史论稿》,商务印书馆,2011年,第471~473页。这说明《集注》在敦煌吐鲁番地区十分流行。那么上述残片很可能是抄手在抄写《集注》时将注文省去。

另一个问题是,在《集注》中“橘柚”“梅实”分属草木上品和果部药物中品,《新修本草》《千金翼方》沿用之,但残片中两者是紧挨着的。按尚志钧先生辑校的《神农本草经》中,“橘柚”和“梅实”同属中品药物,排列序号也相邻,分别为236、237。(31)尚志钧校注:《神农本草经校注》,学苑出版社,2008年,第175~176页。那么残片是否为《本草经》呢?或抄手依《本草经》的目录,抄录《集注》的内容呢?不然。《本草经》内容上,缺少“采,火干”这样的采造时月,无法与残片对应。又,“橘柚”在《新修本草》《证类本草》中为上品药,但因其有“久服去臭下气通神”的功效,不符合《本草经》上品药“久服轻身益气,延年不老”的原则,所以尚志钧先生辑校的《本草经》将其列入中品药,与“梅实”相邻。但其又补充言:“其黑字有‘久服轻身长年。’如确认本条为上品,则此等黑字应改为白字。”(32)尚志钧校注:《神农本草经校注》,第26页。可见尚志钧并不十分确定“橘柚”应当划归入中品药,其所辑校的“橘柚”和“梅实”相邻的排序也就不十分可靠。总之,无论如何,上述残片其内容来自于《本草经集注》当是无疑的。

沈澍农先生主编的《敦煌吐鲁番医药文献新辑校》对敦煌吐鲁番出土的120余号价值较高的医药文书进行了校注,该书代前言《敦煌吐鲁番医药文献研究总论》一文,对目前所能见到的敦煌吐鲁番医药文书做了较为全面的编号收录,并将其分为四级,(33)沈澍农主编:《敦煌吐鲁番医药文献新辑校》,高等教育出版社,2016年,第13~67页。但其中未见上述大谷3608号,由此可作一添补。

五 《大乘法苑义林章》(?)残片

大谷3555号文书(图8),由数纸粘贴,附有泥土,前后上下残,存3行,带行书风格。《集成二》定名“性质不明文书”,并怀疑可能与书信有关。(34)〔日〕小田义久:《大谷文书集成》(二),第123页。《总目》题为“文书残片”。(35)陈国灿,刘安志主编:《吐鲁番文书总目》(日本收藏卷),第187页。《集成二》录文如下:

图8 大谷3555号文书

据图版,上引录文略有疏误。“以”上字的右部较为清楚,为“攵”,而非“復”的右部。“去”上字为“音”,《集成二》漏,“音”上字残存笔画“土”,字形很像“在”。查检文书内容,似部分对应唐代僧人窥基撰写的《大乘法苑义林章》:“四明敬意者。瞿波论师二十唯识释云。欲显大师有天眼,故以身业礼。有天耳,故以语业礼。有他心,故以意业礼。如律中说。若在明处,以身业礼,以可见故。在闇去近,以语业礼,以可闻故。在闇复远,以意业礼……”(36)〔唐〕窥基:《大乘法苑义林章》卷四,《大正新修大藏经》第45册,第316页。比对图版可知,“復”为“故”,“恙”似为“业”,“音”上字为“在”。而第3行“在音去□”似乎能对应“在闇去近”,但仔细辨识残片“去”下字的字形似不像“近”。按一般情况来说,残片所存三行之间所缺字数应是均衡的,但如果将第3行对应《大乘法苑义林章》中“在闇去近”一语,则第1行与第2行间缺22字,第2行与第3行间缺8字,两者相差较大。若将第3行内容对应“在闇复远”一语,则第2行与第3行间差20字,与残片前两行间所差字数接近。而“去”下字的字形也比较像“远”,所以我们初步比定残片第3行“在音去□”对应《大乘法苑义林章》中“在闇复远”一语,那么“去”可能就是“复”的异文。因残片所存字数不多,不能确知是否就是窥基《大乘法苑义林章》的残片,但其与《大乘法苑义林章》应当存在某种联系。

窥基撰写的《大乘法苑义林章》,以章的形式阐明唯识教理并融摄他宗理论,是理解唯识宗学说、教义的指南和重要论著。其在唐末逐渐亡佚,幸日本有所保存,但已非唐时原貌。(37)详参刘奉祯:《窥基〈大乘法苑义林章〉研究》,南京大学哲学系博士论文,2012年4月,第13~16页。吐鲁番文书中保存有一些窥基的论著,但上考残片与《大乘法苑义林章》略有异文,尚不能由此确认《大乘法苑义林章》切实地在唐代西州流传,姑且聊备一说,以期新发现文书。

小结

通过对大谷4005、大谷10056A、大谷4435、大谷3608等诸号残片的比定和初步整理,我们在《集成》未命名文书残片中新发现了吐鲁番出土的《圣教序》《文选》《论语》等数件汉文典籍。虽然这些残片残破严重,所含字数非常有限,仅有十余字,却是唐代典籍的原始物质形态,具有非常重要的古文书写本学价值。同时,这些唐代典籍抄本内容包罗万象,展示了唐代西域多姿多彩的文化面貌,进一步证明中原文化在西域边陲之地也得到极为广泛的传播,在文化上西域与内地已是密不可分的统一整体。