药物性肝损伤临床风险信号发现:挑战与进展

景 婧, 何婷婷, 王睿林, 张 帆, 牛 明, 郭玉明, 朱 云, 肖小河, 王伽伯

1 解放军总医院第五医学中心 a.中西医结合诊疗与研究中心; b.全军中医药研究所, 北京 100039;2 湖南中医药大学第一中医临床学院, 长沙 410208

药物性肝损伤(DILI)是临床多见的药物不良反应之一,是指药物本身和(或)其代谢产物等所引起的肝损伤,严重者可进展至急性肝衰竭,甚至发生死亡[1-2]。除少数固有型DILI外,绝大部分DILI属于特异质肝损伤类型,涉及可疑损肝药物在临床频繁使用,隐匿性较强,DILI早期识别难度较大[3-4]。此外,DILI患者多属于特异体质,除药物因素外,还可能受到遗传、种族、年龄、性别、免疫等多种因素影响[5],为DILI早期预警带来了困难。DILI风险不易防控,是困扰临床安全用药的全球化问题,引起了医务人员、临床药师及患者的高度关注。基于此,本文综述国内外研究进展,探讨生物标志物在DILI早期诊断、不良预后预测及易感人群识别方面的潜力和价值。以期为更好地发现、防范和规避DILI风险提供参考。

1 DILI临床风险信号发现的难点和挑战

DILI临床风险信号是指临床上对药物因素引起的肝损伤具有警示或指示作用的一个或多个指标,有助于发现、防范和规避DILI风险的发生,对临床安全用药具有一定指导作用。这些风险信号不仅来源于DILI患者的实验室指标、影像学检查、肝活组织病理改变等临床特征[6],还包括部分对DILI发生及严重进展有预测价值的特异性生物标志物,可用于DILI早期识别及其不良结局评估。此外,筛选易感基因也可作为DILI临床风险信号,对DILI易感人群的安全用药监测有着重要的临床指导意义。

不同于新药研发和临床试验,DILI临床风险信号发现与监测在日常诊疗过程中主要用于指导患者的安全合理用药,防范DILI风险的发生,避免DILI患者病情进展甚至出现不良结局,是建立DILI风险防控措施的基础和前提。然而,由于DILI发生率低、影响因素多、缺少特异的诊断标志物,使DILI风险难以有效防控,临床风险信号不易及早识别和监测,其挑战主要体现在以下几个方面。

一是风险信号评价指标的灵敏度不足,缺少早期识别和诊断指标。既往研究显示,由于缺乏敏感的DILI临床风险信号,非诺贝特、甲氨蝶呤等药物在长期治疗过程中更容易发生慢性肝损伤,甚至进展至肝硬化,无法及早识别DILI和预测不良结局发生,使患者病情发生不可逆的临床结局[7]。

二是风险信号评价指标的专属性不强。由于DILI临床表型复杂,临床特征不典型,缺乏特异的诊断标志物,故使临床风险信号的专属性较为薄弱,很难准确地及早识别DILI及预测其不良结局的发生。生化学指标仅能反映肝损伤发生及其严重程度,但还无法区分肝损伤的致病原因是药物因素还是非药物因素。

三是针对易感人群识别的方法和指标还有待加强。及早识别易感人群有助于避免DILI的发生,对于DILI风险防控极为重要。但是,识别DILI易感人群的方法和指标仍较有限,且一直存在研究不足等情况。尽管部分药物相关DILI的易感基因已被发现,但其适用人群有限,难以推广应用于大部分DILI患者中。此外,针对DILI易感人群识别的指标,基因以外的生物标志物研究极为有限,有待进一步开展。

2 临床常用的DILI风险信号发现与监测

DILI是影响安全合理用药的重要临床问题,也是国际肝病研究领域的难点和热点问题之一。临床风险信号发现与监测对早期识别DILI、评估其不良结局进展具有重要的指导意义,主要通过实验室指标、影像学检查和病理学改变等方面来体现,临床适用范围较广,但仍存在一定局限性。

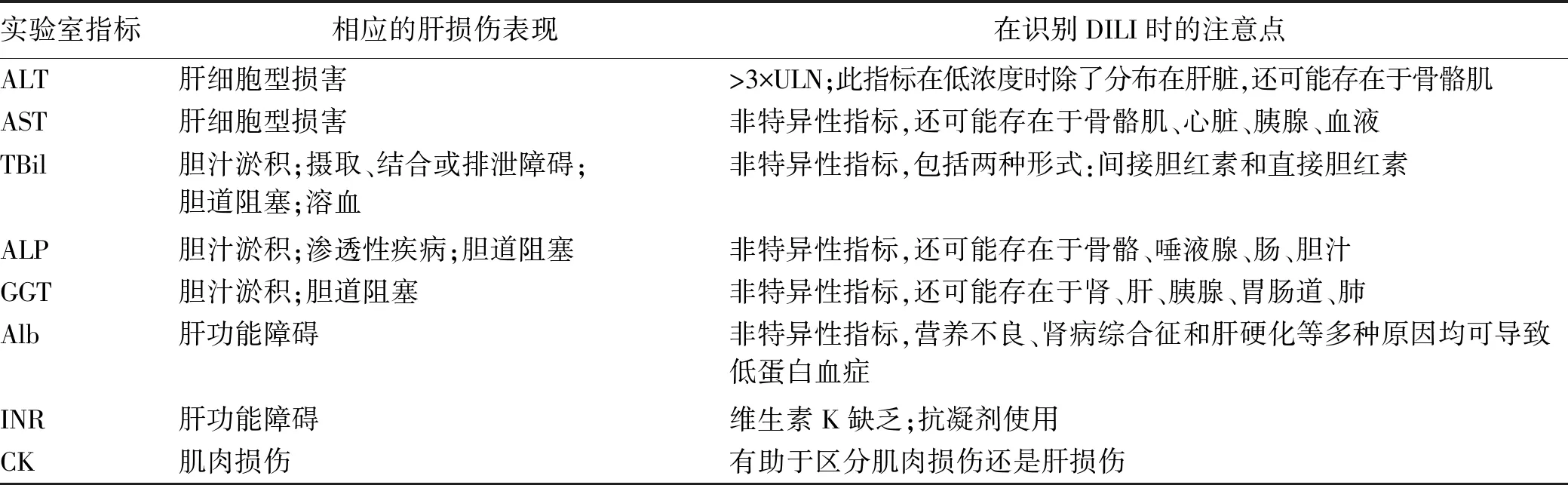

2.1 实验室指标 生化学指标是临床识别DILI和评估其严重程度的常用指标(表1)。很多生化指标不仅来源于肝内组织,还分布于肝外,故使其对DILI早期识别和预警的特异性受到了影响,临床应用时应加以注意。

ALT、AST、ALP和胆红素是当前广泛使用的肝损伤生化指标[9]。其中,ALT对肝损伤的早期识别具有较好的敏感性和特异性,是最常用的DILI临床风险信号。参考美国FDA关于药物临床试验中因肝损伤而需要立即停药的建议标准[10],ALT伴/不伴AST水平超过3×ULN应高度怀疑DILI的发生。当患者合并肝病基础时,其用药前ALT、AST基线水平较ULN值更为重要,用药后ALT伴/不伴AST超过2倍基线水平就应该警惕DILI发生的风险[8]。一旦这些常用的临床风险信号发现并提示存在DILI风险时,应密切监测患者的肝生化指标变化,必要时予以停药干预。国内外学者[8,11]提出,患者服用抗结核药物后引起肝功指标波动,若ALT>3×ULN且无伴随症状,应每周监测1次肝生化指标,直到肝损伤恢复;若患者伴随基础肝病等高危因素时,应在服药后每2周监测1次肝生化指标,自第9周起改为每4周监测1次肝生化指标,直到抗结核疗程结束。尽管如此,由于专属性不足,ALT、AST等实验室指标对早期识别DILI风险仍存在一定局限性。同时,较为合理的肝生化指标监测频率也尚未形成统一的标准。

此外,多项临床研究显示,TBil、INR等实验室指标有助于评估DILI严重程度甚至预后[12-14]。Hyman J Zimmerman 根据DILI患者的主要生化指标与肝损伤严重程度的关系,提出Hy’s定律,强调药物引起的黄疸性肝细胞损伤型DILI患者的病死率较其他DILI升高,通常不小于10%[15]。一项单中心回顾性研究显示,由TBil、INR、血肌酐构建的终末期肝病模型(MELD)很可能是DILI患者发病30 d后采取肝移植手术或发生死亡等不良结局的预测因子[14]。既往文献[16]报道,DILI患者发病第2个月的TBil、ALP水平持续升高对DILI慢性化进展可能存在一定预测价值。然而,DILI预后容易受到不同地域患者的遗传背景、用药特点、基础疾病等多种因素影响[12-13,17-18],故这些实验室指标及其构建的模型对DILI不良预后预测能力的可靠性和敏感性仍有待进一步研究验证。

表1 可用于评价疑似DILI的实验室指标[8]

注:ULN,正常值上限;CK,肌酸激酶。

2.2 影像学检查 临床上,所有疑似DILI的患者都应该常规进行B超、CT或MRI等影像学检查以排除肝脏局灶性病变和胆道梗阻[8]。部分药物(如氯胺酮过量、甲巯咪唑、紫杉醇等)引起的DILI可能会导致继发性硬化性胆管炎等胆道病变[19-21]。结石或恶性肿瘤引起肝内外胆道梗阻的临床表现与胆汁淤积型DILI相类似,需通过影像学检查予以区分。此外,菊三七等含有吡咯生物碱(pyrrolidine alkaloid, PA)成分的中、西药引起的肝窦阻塞综合征/肝小静脉闭塞征常见的影像学表现包括肝肿大、增强的门静脉期可见地图状改变、肝静脉显示不清、腹水等,故CT、MRI检查结果有助于PA-DILI患者的识别与评估,是值得参考的临床风险信号之一[22-23]。但是,DILI患者以急性起病为主,大部分病例经停药干预后能够获得治愈,肝脏形态结构很少发现异常改变,影像学检查针对DILI的特异性和敏感性有限,只能作为DILI早期发现和预后评估的辅助手段。

2.3 肝组织病理改变 肝组织病理检查不是DILI风险发现的常规检查项目,但可作为鉴别其他肝病因素、评估肝损伤严重程度及预测不良结局的方法之一。Stine等[24]提出,组织病理检查有助于区分自身免疫性肝炎和伴随自身免疫现象的DILI。美国多中心前瞻性研究[25-26]显示,肝纤维化程度、微泡性脂肪变性、胆管反应等病理改变能够部分地预测DILI患者的不良结局。此外,组织学病理检查可能对特定药物相关DILI风险的识别与区分起到一定指示作用。PA-DILI患者易发生以肝小叶Ⅲ带为主的肝窦扩张、充血、血栓等肝窦阻塞综合征病理改变[22-23]。硫鸟嘌呤、硫唑嘌呤、奥沙利铂等药物相关DILI患者可能会发生肝内弥漫分布且无纤维分隔的小结节再生的典型病理特征[6]。然而,由于缺乏特异的肝组织病理改变,病理检查针对DILI风险发现的适用范围和临床价值仍非常有限。同时,现有的DILI病理研究结果是否可靠,仍有待扩大样本量加以验证。

3 基于生物标志物的DILI临床风险信号发现与监测

针对医务人员、药师及患者对临床安全用药和DILI风险防控的迫切需求,国内外研究者通过基础研究和临床试验不断探索,试图筛选出更加可靠的生物标志物作为DILI临床风险信号。与日常诊疗常用的生化指标、影像、病理等DILI风险信号相比,这些生物标志物的特异性更好、灵敏度更高,预测能力更强,更有利于及早识别肝损伤及其不良结局进展。

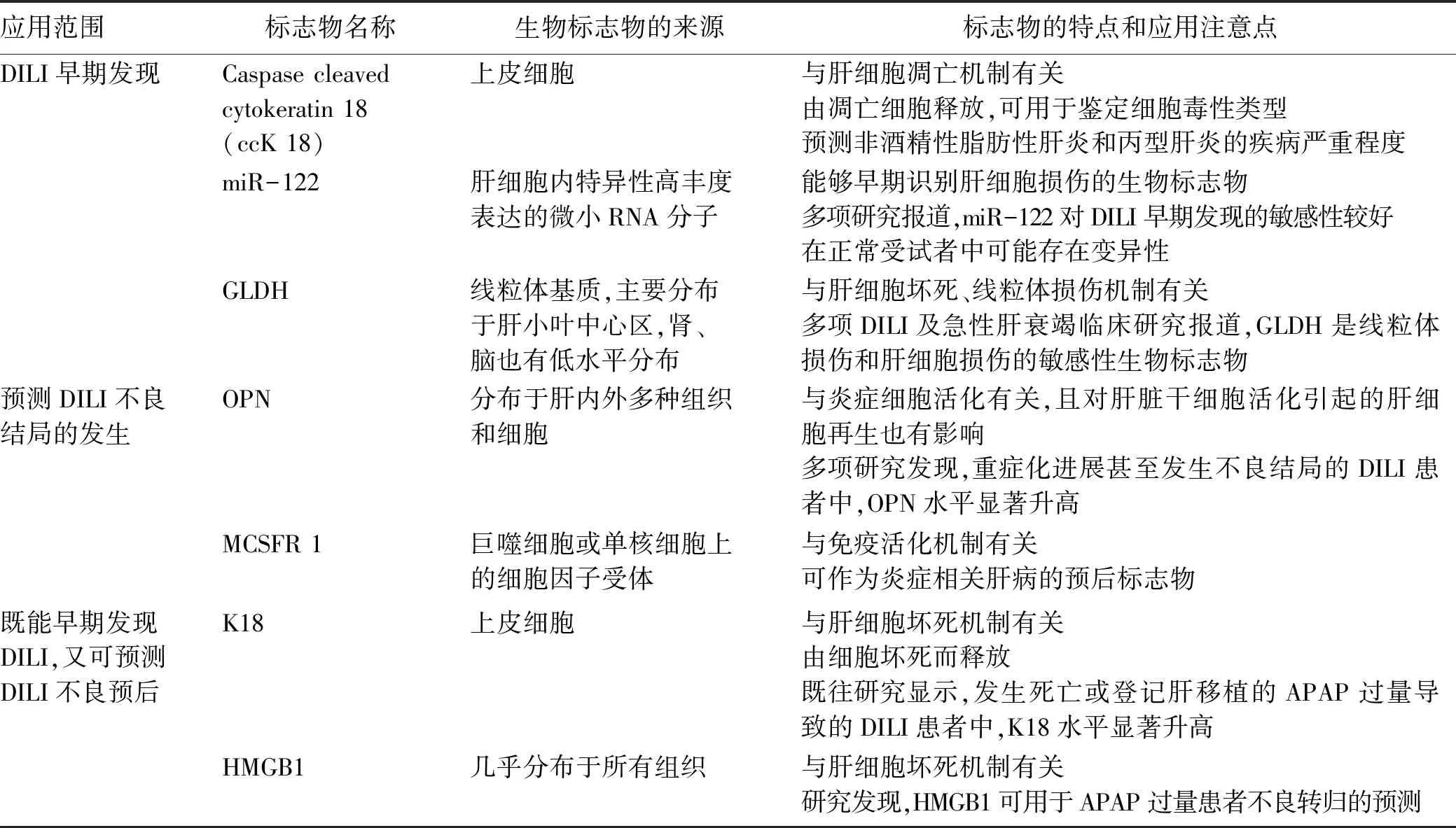

3.1 可用于早期发现DILI的生物标志物 近年来研究显示,一些生物标志物可用于DILI的早期识别,对提高早期发现DILI的特异度和准确度有很大帮助(表2)。高迁移率族蛋白1(high mobility group box 1, HMGB1)是一种染色质结合蛋白,由靶向作用于Toll样受体和晚期糖基化终产物受体的细胞坏死而释放[28]。HMGB1能够及早识别出对乙酰氨基酚(acetaminophen, APAP)引起的急性肝损伤,比临床常用的转氨酶更为敏感[29]。既往研究[30]显示,miR-122对肝细胞特异性较好,且对APAP过量服用的人群也极为敏感,可在ALT水平升高之前预测出肝损伤的发生。最新研究[31]发现,线粒体基质酶谷氨酸脱氢酶(glutamate dehydrogenase, GLDH)升高与ALT的相关性比miR-122更为密切,是用于DILI早期识别的有效生物标志物。上述研究中,生物标志物对肝损伤的预测能力均优于临床常用的生化指标,但是将来能否推广应用于临床,还有待深入研究加以验证。同时,这些用于固有型DILI早期发现的生物标志物研究也为特异质型DILI临床风险信号发现和探索提供了思路和方法。

3.2 可用于预测DILI重症化及不良结局的生物标志物 一旦进展至重症DILI,如何防范不良结局的发生在临床诊疗过程中非常关键,因此,探索能够预测DILI重症化及不良结局的生物标志物成为DILI研究的重要内容之一。一项临床研究[32]显示,HMGB1能够反映APAP致急性肝损伤进展,预测不良结局的发生,特异性和敏感性均优于ALT。APAP致急性肝细胞坏死释放HMGB1,从而诱发免疫细胞活化,加速肝细胞坏死,使肝损伤进一步加重[33]。既往文献[27]报道,角蛋白18(keratin 18, K18)和骨桥蛋白(osteopontin, OPN)也可作为DILI重症化的预测标志物,能够及早识别急性DILI患者发生死亡等不良结局的风险。巨噬细胞集落刺激因子受体1(macrophage colony-stimulating factor receptor 1, MCSFR1)与肝病免疫炎症活化密切相关,可间接地反映出肝损伤严重程度[27,34]。尽管上述生物标志物对DILI重症化进展及不良预后有着一定预测价值,但是,它们的预测能力是否可靠还需更多的研究结果和科学证据支撑。

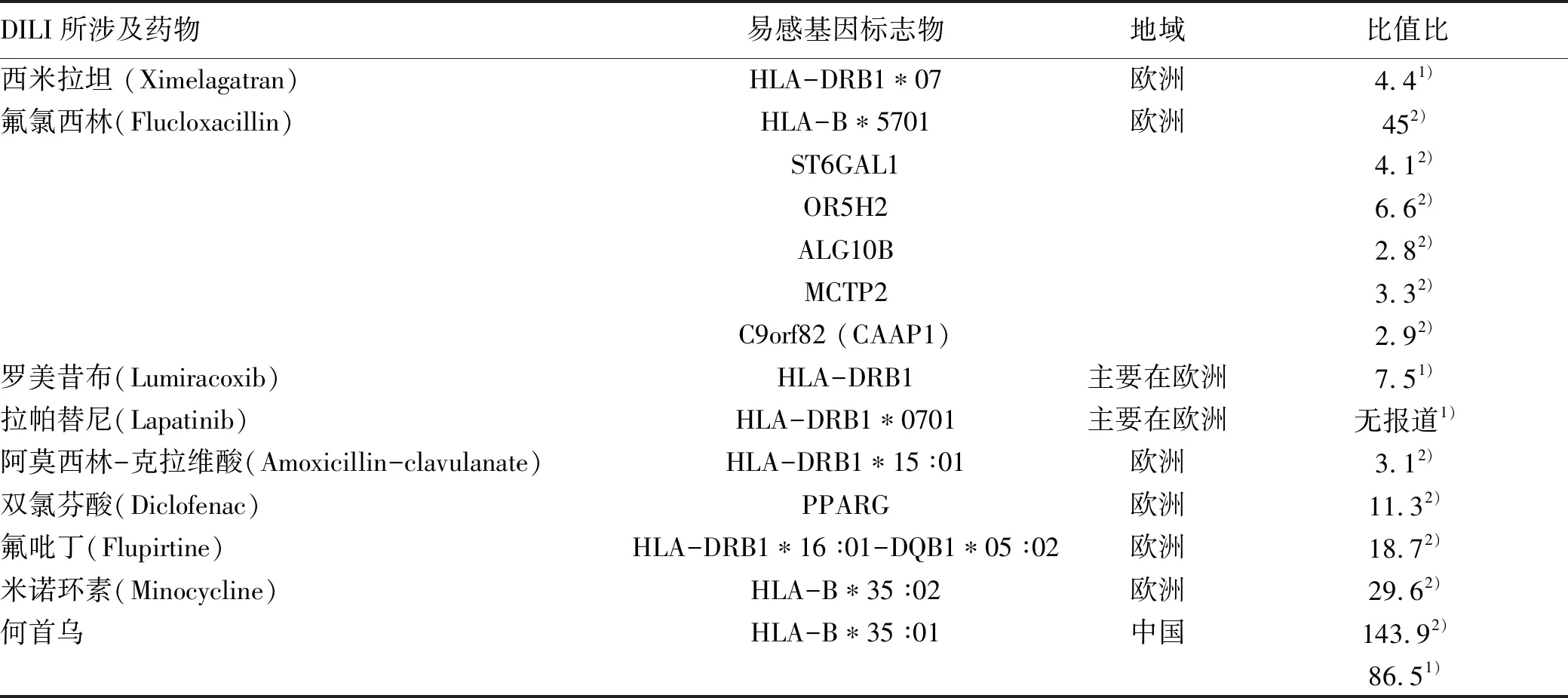

3.3 可用于识别DILI易感人群的生物标志物 个体差异很可能会影响机体对DILI的易感性,筛选特异的生物标志物将有助于及早识别DILI易感人群,指导DILI易感人群的安全用药与监测,进一步有效地规避和防范DILI的发生。近年来,全基因组关联分析用于不同的人类白细胞抗原(human leukocyte antigen, HLA)基因等DILI易感基因的筛查,很有助于DILI易感人群的发现与监测(表3)。既往研究[36-37]显示,阿莫西林-克拉维酸很可能会增加携带基因HLA-DRB1*15∶01人群发生DILI的易感性;携带基因HLA-B*57∶01人群也是氟氯西林致DILI的易感人群。常用中药何首乌是近年来国内外最受关注的肝损伤热点中草药之一,本课题组通过基于大规模流行病学调查的病证毒理学研究,首次发现何首乌致特异质肝损伤易感人群的基因标志物HLA-B*35∶01,表明何首乌对绝大多数人来说是安全的,但对易感人群有肝损伤风险[35]。这些研究通过分析HLA基因分型来筛选DILI高风险人群的易感基因,侧面印证了适应性免疫应答是DILI的重要发病机制之一[38]。此外,本课题组通过基于代谢组学的前瞻性研究[39],针对何首乌致肝损伤易感个体代谢特征进行危险性分析,筛选出甘油磷脂代谢、鞘脂代谢、脂肪酸代谢等25种主要的差异代谢产物,能较好地区分何首乌致肝损伤易感人群,为代谢组学特征用于预测DILI肝损伤风险提供了研究思路和方法学参考。这些易感标志物不仅有助于及早识别DILI易感人群,还可用于DILI病因识别与鉴别诊断,值得临床推广应用[36,40]。

表2 可预测DILI发生及不良结局的生物标志物[27]

表3 可用于识别DILI易感人群的基因标志物[27,35]

注:1)治疗对照组;2)人群对照组。

4 结语与展望

随着社会经济的发展,医疗水平的提高,民众安全用药意识逐渐增强,药物安全性问题引起医务人员、临床药师及患者的高度重视。DILI是临床多见的药物不良反应之一,一旦发生重症化很可能会进展至急性肝衰竭,甚至发生死亡等不良结局。DILI临床风险信号的早期发现与合理监测,有助于提高DILI临床防治水平,是建立DILI风险防控体系的基础和前提。

临床常用的生化指标作为DILI风险信号发现和监测的手段,仍然存在一定的不足和局限性。加强研究和验证新型的生物标志物,可更好地提高临床发现DILI风险信号的能力,有利于提高DILI临床防治水平,并为新药临床试验和药品上市后评价——更有效地发现DILI风险提供科技支撑。相关生物标志物在DILI早期诊断、不良预后预测及易感人群识别方面具有良好的研究前景,但其特异性和临床应用价值有待进一步验证,这是未来DILI研究的重要方向之一。值得一提的是,DILI风险信号发现不同于临床诊断,强调更早地发现可能导致DILI的风险,从而更好地监测和防控患者的用药风险。因此DILI风险信号发现可考虑采用低于临床诊断的生化学标准。尤其是针对DILI易感人群,适当降低ALT等肝损伤生化指标的监测标准(如3×ULN),根据风险程度合理地增加肝生化指标的监测频率,将有助于早期发现DILI风险,指导及时停药,以避免、防范DILI重症化进展及不良结局的发生。