吐鲁番所出《唐景龙三至四年西州高昌县处分田亩案卷》复原研究(下)*

肖龙祥

三、《田亩案卷》董毳头案与严住君案文书复原

《田亩案卷》中,与董毳头有关的文书约有4件,分别是宁昌乡董毳头辞(B文书)、主典赵信牒(F文书)、李晏文书(O 文书)、高昌县报告(S 文书)。与严住君有关的文书约有5 件,分别是宁昌乡严令子妻阿白辞(C文书)、安乐坊状(D文书)、严住君辩辞(H文书)、严和德辩辞(I文书)、高昌县报告(S 文书)。本节主要通过分析高昌县处理董毳头案、严住君案的行政运作过程,结合案卷编连特点,从文书运作流程角度对相关文书进行重新缀合编连①竹浪隆良先生曾依据诸件文书的内容关联性分析高昌县处理董毳头案、严住君案的处理流程,所论允当,但并未充分关注文书编连与行政运作流程之间的对应关系,未进一步探讨文书缀合复原问题,参见[日]竹浪隆良:《〈唐西州高昌県処分田畝案巻〉について》,《駿台史学》第78巻,1990年,第144~155頁。。

(一)董毳头案文书复原:B、E、F文书的缀合编连问题

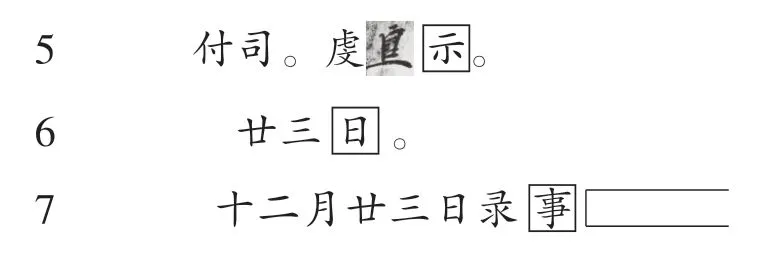

B 文书第4~9 行是高昌县董毳头为所给口分常田未得事所上“辞”,F 文书第1~4 行是司户佐赵信为董毳头口分常田事所上牒文,第5~7 行为长官批示与录事“受”。因为文书残损,所以董毳头辞与赵信牒在行政运作中的关系并不明确②竹浪隆良先生认为F 文书第5~7 行为高昌县处理董毳头辞的“署名”“受付”环节,所论甚是。但与此同时,他又认为第1~4 行所记是赵信在董毳头辞“受付”前准备的报告。但赵信牒为何出现在董毳头辞与“受付”环节之间,竹浪隆良先生并未说明。因此,高昌县处理董毳头案的文书运作流程依然有待明确。参见[日]竹浪隆良:《〈唐西州高昌県処分田畝案巻〉について》,《駿台史学》第78巻,1990年,第155頁。。其中,如何理解F 文书是一个关键问题。兹录文如下:

③ 据文书图版照片,改“件”作“依”。

④根据唐代文案的处理程式,“□”当为“牒”。

第1~4行是司户佐赵信所上牒文,说明董毳头“充分有实”。第5~6行为高昌县令“虔”于十二月廿三日所作批示,属文案处理程式的“署名”环节。第7 行残存高昌县录事接受长官批示后文书的时间“十二月廿三日”,类似记录亦见于G文书第2~5行,根据G文书“十二月廿四日录事。丞判主簿晏 付”可推知本件文书后缺的第8行当是“丞判主簿晏 付”,第7~8行一起构成“受付”环节。由此可知,高昌县佐赵信牒文之后,出现了文案处理程式的“署名”、“受付”环节。

《田亩案卷》中有关司户佐赵信所上的牒文还见于A 文书,其中第12行“牒件检如前”用语也与F文书第3行“牒件检如前”一致。但仔细对比之后可知,A、F文书中司户佐赵信所上的两件牒文存在较大差异:A 文书中,司户佐赵信的牒文后为判官李晏的处理意见;F 文书中,司户佐赵信牒文后出现了“署名”、“受付”环节。A、F 文书性质有异①根据吐鲁番所出唐代官府案卷中的类似例证,A 文书中司户佐赵信牒属于官府在“判案”过程中使用的内部文书。刘安志先生指出,此类文书并非官府正式发出的公文,而是“判案”环节中,对应专案判官“检”的判语出现的内部文书,其基本格式如下:1 事由2 右检(右得、右被)云云3 牒件检如前,谨牒4 某月某日史(府)某牒5 判官处理意见参见刘安志:《关于吐鲁番新出唐永徽五、六年(654-655)安西都护府案卷整理研究的若干问题》,《文史哲》2018年第3 期,第89~105页。,那么,F 文书中的司户佐赵信牒是一种什么样的文书呢?

斯坦因所获吐鲁番文书中的《唐神龙元年(705)西州都督府兵曹处分死马案卷》为理解F 文书中的司户佐赵信牒文提供了关键的线索。兹录其第20~42行内容如下②陈国灿:《斯坦因所获吐鲁番文书研究》,武汉:武汉大学出版社,1995年,第248~253 页。沙知、吴芳思编:《斯坦因第三次中亚考古所获汉文文献(非佛经部分)》第1 册,上海:上海辞书出版社,2005年,卷首彩图十,第117~120 页。文书第21~23 行、第31~32行之间的楷体字为朱书,第22行右侧有朱笔勾勒。原文有武周新字,兹统一改为正字。:

本件文书属于西州都督府兵曹处分死马案卷。第21~28 行为西州马坊因长行马致死事向西州都督府所上“状”。西州都督府长官邓温①李方:《唐西州官吏编年考证》,北京:中国人民大学出版社,2010年,第12~13页。在接到马坊状文之后,作出了“检何故”的判示,第31~41 行为西州都督府兵曹根据长官判示所递交的牒文,其后为长官邓温的批示“付司”。其中,第31~41 行兵曹牒文前后完整,牒文内容以“牒件检如前,谨牒”句式结尾,署日期时书写年、月、日,其后出现了长官“付司”的批示,这些特征均与F文书颇为相似。因此这件兵曹牒文值得细细分析。

首先,第42 行“付司”的批示是西州都督府处理马坊状文的“署名”环节,其与兵曹牒文无关。根据唐代文案处理程式,长官“署名”环节一般作“付司。某示。某日”②唐代文案处理程式中,长官“署名”环节的批示一般作“付司。某示。某日”,如前揭大谷2836 号《武周长安三年(703)敦煌县录事董文徹牒》(参见池田温:《中国古代籍帐研究》,第199~200页)。但有时也存在长官“署名”环节判示的情形,如大谷5839号《唐开元十六年(728)西州都督府案卷为请纸事》中长官张楚珪接到河西市马使牒文后,判示“付司。检令式,河西节度买马,不是别敕令市,计不合请纸笔,处分过。楚珪示。廿九日”(参见雷闻:《吐鲁番出土〈唐开元十六年西州都督府请纸案卷〉与唐代的公文用纸》,第427页)。但无论是长官批示还是判示,其后通常为“受付”环节,“署名”与“受付”一般同时出现。,但马坊状文后却并无兵曹受理文案的“受付”环节,所以参照前后文,第42 行长官批示“付司”当是西州都督府处理马坊状文的“署名”环节,其后残缺的内容当是录事司“受付”环节与判官批示。长官批示“付司”与兵曹牒文无关。

其次,兵曹牒文出现在“署名”环节之前,与长官邓温“检何故”的判示密切相关。如前所述,“判案”环节中产生的“牒件检如前”格式文书(如A 文书),与主案判官“检”的判语密切相关,两者之间是对应关系①刘安志:《关于吐鲁番新出唐永徽五、六年(654-655)安西都护府案卷整理研究的若干问题》,第89~105页。。兵曹牒文使用“牒件检如前”用语,很可能也与长官邓温判示中明确提出了“检”的要求有关,它实际上是文案处理过程中使用的内部文书,因此不存在“署名”“受付”等环节。

与兵曹牒文类似的文书,还见于阿斯塔那35号墓所出《唐永淳元年(683)牒为翟欢相死牛事》,录文如下②《吐鲁番出土文书》(图录本)第叁卷,第490页。:

本件录事牒文为抄件,并非原件。虽然如此,但仍可与兵曹牒文相互参照,大致把握此类文书的基本特征。首先,此类文书的正文多在事由之后空两字另写,大致以“右奉判:令检……”起首,结尾作“牒件检如前,谨牒”;其次,此类文书署日期时,有年、月、日,这与一般的“判案”环节中“牒件检如前”格式文书(如A文书)存在差异。

总之,兵曹牒文实际上与“判案”环节中产生的“牒件检如前”格式文书具有一定相似性,均与“检”密切有关,是文案处理过程中使用的内部文书。但是因为在处理流程中处于不同环节,兵曹牒文等文书与长官判示中的“检”有关,因此此类文书之后出现的“署名”、“受付”环节其实与其无关。

明确兵曹牒文等文书的基本特征后可知,F 文书正属此类文书。首先,F 文书中司户佐赵信牒文的用语表达与兵曹牒文等文书基本一致,牒文起首部分“右依……”虽然与“右奉判:令检……”的起首格式存在差异,但都是以“牒件检如前,谨牒”作为结尾;其次,F文书中司户佐赵信在牒尾署日期时,具年、月、日三项,与兵曹牒文等文书署日期的格式相同,与其在A文书中署月、日的牒文有着明显区别;再次,F文书中司户佐赵信牒文之后便是长官“署名”、录事“受”等环节,这与兵曹牒文等文书特点一致。

因此,F 文书中司户佐赵信牒与兵曹牒文等文书一样,是对应长官有关“检”的判示出现的,属于文案处理流程中的内部文书。司户佐赵信牒文之后的“署名”、“受付”环节,当属于高昌县处理董毛头辞的处理环节③[日]竹浪隆良:《〈唐西州高昌県処分田畝案巻〉について》,第144、155頁。。

据此可知,E 文书中的长官判示“检”很可能与F 文书有着密切的联系④竹浪隆良先生认为E文书属于高昌县处理严住君案的行政流程,长官判示“检”针对的是安乐坊状文(D文书),是长官要求追送严住君至县接受调查的指示,“检”之后的行政记录是严住君辩辞(H文书)。这一理解恐怕有误,高昌县令“虔”对安乐坊状文的判示很可能是“付坊追住君过对”,而非“检”,详细论述详见下文。参见[日]竹浪隆良:《〈唐西州高昌県処分田畝案巻〉について》,第144、155頁。。另因B 文书第4~9行是董毳头为所给口分常田未得事上高昌县“辞”,所以B、E、F 文书在文书运作流程中当存在某种关联。

首先,根据文书图版:B文书第9行残存一字,依稀可辨识出为“示”①据图版照片,编号75TAM239:9/2(a)的文书(B文书)第9行仍残存一字,图录本未予著录,录文本释读为“禾”。根据唐代文案处理程式,第9 行当与高昌县令“虔”接到董毳头辞文后的处理情况有关,残字当为“示”。参见唐长孺主编:《吐鲁番出土文书》(录文本)第七册,北京:文物出版社,1986年,第508页。;“示”字之上仍存一笔画残迹,所缺字不得而知。“示”字部分的内容当是高昌县长官“虔”接到董毳头辞文之后的批示。经仔细核对E文书的图版可发现,E文书长官所署“虔”二字中,“”字下方的横画有所缺损,署名之后的“示”字因纸张裁剪仅存上方的点画残迹,这两处特征均与B 文书互相对应。根据B、E 文书的图版,B、E两文书似可以直接缀合。

对此,《田亩案卷》中S 文书第1~4 行的内容提供了明确的证据②S文书主要是高昌县司户有关董毳头、高屈富、严住君等案原委的报告,详细陈述了高昌县的相关处理流程,报告行文多引用处理流程中的相关公文用语。关于S文书的性质,具体论述详见下文。。其中:S 文书第1 行“文案分明,不得牒身,未牒无”当引自董毳头辞文中“文案分明,……凭推逐”等语;S文书第2~3行“依检案内上件地……令注给董毳头充分有……”等语也与司户佐赵信牒文“右……董毳头充分有……”相似。据S 文书可知,高昌县在处理董毳头辞文时,首先作出了与“检案给牒”有关的处理意见,司户佐赵信“依检案内上件地”之后,证明“给董毳头充分”有实。其处理流程正与B、E、F文书缀合编连后所复原出的文书运作流程一致。

综上所论,高昌县处理董毳头案的文书运作流程基本可以明确:长官“虔”接到董毳头辞文(B文书)之后,于景龙三年十二月廿二日作出了“检”的判示(E 文书);司户佐赵信随后上牒(F 文书),证明董毳头辞文属实;赵信牒文之后为高昌县处理董毳头案的“署名”、“受付”环节,其中司户自主簿处受理文案的时间为十二月廿三日。《田亩案卷》中,B、E、F 文书因依据时间先后顺序排布,故上述文书运作流程实际上并未得到直观呈现,兹将其重新缀合编连为B-E-F。(录文详后)

(二)严住君案文书复原:C、D、H、I文书的缀合编连问题

C 文书为严令子妻阿白向高昌县控告堂弟严住君的辞文,D 文书第3~7 行为安乐坊奉命将严住君送往高昌县衙接受讯问的状文,H文书第2~14行为严住君接受高昌县衙讯问的记录,I文书为堂兄严和德接受高昌县衙讯问的记录。4件文书均围绕阿白与严住君田亩讼案展开,在处理程序上存在着密切联系③[日]竹浪隆良:《〈唐西州高昌県処分田畝案巻〉について》,第130~165頁。。但因为文书残缺断裂,C、D、H、I文书在文书运作流程中的关系仍然有待进一步明确。

与此同时,S文书是高昌县有关董毳头、高屈富、严住君等案原委的报告,详细陈述了高昌县的处理流程。因报告行文多引用处理流程中的相关公文用语,故可将S 文书与《田亩案卷》中的有关公文进行对照,据此复原高昌县处理有关文案的某些环节。

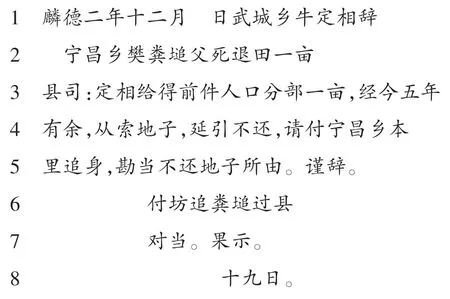

首先,关于C、D 文书之间的关系,阿斯塔那134号墓所出《唐麟德二年(665)牛定相辞为请勘不还地子事》提供了佐证,兹录文如下①唐长孺主编:《吐鲁番出土文书》(图录本)第贰卷,北京:文物出版社,1994年,第216页。:

本件文书第6~8行是高昌县令“果”②李方:《唐西州官吏编年考证》,第177~178页。接到牛定相辞文之后的判示,下令坊正追粪塠至县衙“对当”。《田亩案卷》中的阿白辞(C 文书)因纸张剪裁故,高昌县长官“虔”接到辞文后的处理情况残缺。但参照从高昌县处理牛定相辞的情况来看,C 文书中高昌县长官有可能作出判示。且根据安乐坊状(D 文书):第5~6 行云“右奉判付坊追住君过对者。依追到,今将随送”,说明安乐坊追送严住君到高昌县衙的行为与“付坊追住君过对”的指示有关;其中“右奉判……”的用语表达多与长官判示的情况有关。因此,C 文书残缺的长官处理情况或与牛定相辞一样,乃高昌县长官的判示,判示或作“付坊追住君过对”。

对此,S 文书在报告严住君案原委时也有明确的说明:高昌县首先接到了严令子妻阿白的辞文,报告为叙明案件缘由,第13~20 行基本抄录C 文书中阿白辞文的内容;紧接着,第20~21 行明确说明了高昌县处理阿白辞的程序,“追住君过对”,其后得坊正白君才状文,严住君已随状送至高昌县衙接受讯问,第22 行“王渠二亩、杜渠二亩、”至第29 行的内容正是严住君受讯所言,这也基本原文抄录严住君辩辞(H 文书),由此可知,“追住君过对”正是对坊正白君才状送严住君行为的指示,安乐坊状文(D 文书)“右奉判付坊追住君过对者。依追到,今将随送”,正好对应报告中“判□□□追住君过对”;而且根据D 文书第1~2 行残存长官签署及日期可知,案情报告(S文书)中“判□□□追住君过对”的施令者是高昌县长官“虔”,所以高昌县长官“虔”在接到阿白辞后,作了判示,判示或即“付坊追住君过对”,D文书第1~2行正是判示部分的签署与日期。

因此,《田亩案卷》中C、D 文书反映了高昌县处理阿白辞的前后流程环节,两者不仅关系密切,而且可以前后编连在一起③整理者在编连《田亩案卷》时,正是参考了S文书有关董毳头案的报告,将严令子妻阿白辞(C文书)放置于安乐坊状(D文书)之前。。

其次,《田亩案卷》残存10 处粘连骑缝线,骑缝线背面均押署,其中D 文书第2~3 行、H 文书第1~2 行中间的缝背押署“”(高昌县令),这与其他8 处的押署(高昌县丞李晏)构成明显区别。D、H文书在缝背押署上的一致性,暗示了两件文书很可能在高昌县的文书运作流程中存在密切联系。

唐代公文处理流程中,骑缝线处的押署是个值得重视的问题①唐代官府案卷中的押署现象颇为复杂,既有常见的缝背押署,也有在纸张粘连处正面押署,甚至还有正面、缝背同时押署的现象。但由于某些文书不见原件难以了解全貌,有些文书在整理过程中对押缝未给予充分重视,录文或遗漏或谬误,因此对于唐代官府案卷中的押署问题,囿于材料零碎,目前尚未见到系统专门的探讨。。卢向前先生曾对牒文处理程式中的押署现象进行过探讨,认为押署是“长官和判官对职守负责的一种手续”②卢向前:《牒式及其处理程式的探讨——唐公式文研究》,《唐代政治经济史综论——甘露之变研究及其他》,北京:商务印书馆,2012年,第357~362页。。其实不仅是牒文,其他公文处理程式中的押署也是签署者对其职守负责的一种手续③除长官与判官外,目前所知的敦煌吐鲁番文书中,也出现了通判官与勾检官押署的现象。通判官押署的现象,见于阿斯塔那509号墓所出《唐开元二十一年(733)染勿等保石染典往伊州市易辨辞》第16~17行间,是西州都督府别驾“崇”在“判案”环节中,在面临纸张已完,文书未完情形下进行的押署,参见《吐鲁番出土文书》(图录本)第肆卷,第277~278页。勾检官押署的现象,见于阿斯塔那209号墓所出《唐贞观十七年(643)符为娶妻妾事》文书(二)第5~6行间,位于案卷的“执行”环节与“勾稽”环节之间,其中“执行”环节的纸张已完,“案卷”未完。押署者为“宏”。根据第3行“执行”环节中的署名,西州户曹参军“实心”为主案判官,所以“宏”或为西州的录事参军。参见《吐鲁番出土文书》(图录本)第叁卷,第318页。。唐代前期官府案卷中,经常出现的是判官在“判案”环节中进行押署④值得注意的是,在粘连案卷时,如果“判案”环节的纸张在长官终判之后恰好写完,“执行”环节通常需另写一纸。这种情形下,纸张粘连骑缝线背面的押署者也是判官,这跟“执行”环节的具体实施者是判官有关。此类例证多见于吐鲁番所出唐代西州官府案卷,如大谷2842 号《唐仪凤二年(677)十一月西州户曹府史藏牒为北馆厨用酱、柴付价直事》第22 行之后的缝背押署“让”(参见[日]小田義久主編:《大谷文書集成》第一巻,京都:法藏館,1984年,図版一五,釈文第112頁);又如前揭《唐开元二十一年(733)西州都督府案卷为勘给过所事》第40~41行间缝背押署“元”(参见《吐鲁番出土文书》(图录本)第肆卷,第284~285页。),判官押署多是在其职掌范围内文书需粘连的情形下发生的。长官押署的情况则较为复杂,目前仍无法完全理解,但长官押署一般“是在接受来文后,发现有粘连现象时发生的”⑤卢向前:《牒式及其处理程式的探讨——唐公式文研究》,《唐代政治经济史综论——甘露之变研究及其他》,北京:商务印书馆,2012年,第359页。。典型例证如大谷2835号《周长安三年(703)三月括逃使牒并敦煌县牒》⑥[日]池田温著,龚泽铣译:《中国古代籍帐研究》,北京:中华书局,2007年,第198~199页。,来文存在纸张粘连的现象,但第14~15 行间的缝背押署为“辩”,“辩”恰恰是作为收文机构的敦煌县长官。又如P.3714v《唐总章二年(669)八月九日传马坊牒案卷》⑦卢向前:《伯希和三七一四号背面传马坊文书研究》,《唐代政治经济史综论——甘露之变研究及其他》,北京:商务印书馆,2012年,第199~209页。,长官“迁”的押署发生在“署名”环节未完而纸张已完的情形下,粘连纸张之后,紧接着出现的便是“受付”环节。

阿斯塔那509 号墓所出《唐宝应元年(762)六月康失芬行车伤人案卷》为进一步理解长官押署提供了重要材料。为便于说明问题,兹录文如下⑧唐长孺主编:《吐鲁番出土文书》(图录本)第肆卷,第329~333页。:

本案卷是一件诉讼案,百姓史拂那、曹没冒控告靳嗔奴雇工康失芬行车碾伤史子金儿、曹女想子,县司经审查,判康失芬保辜治疗①“保辜”之制规定,凡伤害罪伤情未定,皆可暂不处罚,而由官府为立辜限,责令犯罪人为受伤者医治,限满之日再视伤情定罪。其辜内平复者得减罪,辜内致残致死者则从重论处。参考刘俊文:《敦煌吐鲁番法制文书考释》,北京:中华书局,1989年,第561~574 页。黄清连:《说“保辜”——唐代法制史料试释》,《第二届国际唐代学术会议论文集》,台北:文津出版社,1993年,第971~1005页。。值得注意的是,案卷保存了康失芬的三件“辩辞”,其中第24行、第32行、第41行有天山县令“诤”的签署,表明康失芬是由“诤”来负责讯问②参考黄正建:《唐代法律用语中的“款”和“辩”——以〈天圣令〉与吐鲁番出土文书为中心》,《文史》2013年第1 辑,第260~261页。,这或许跟唐代县令处理狱讼的职责有关③《唐六典》卷三〇《三府督护州县官吏》云:“京畿及天下诸县令之职,皆掌……审察冤屈,躬亲狱讼,务知百姓之疾苦”《唐六典》卷三〇《三府督护州县官吏》云:“京畿及天下诸县令之职,皆掌……审察冤屈,躬亲狱讼,务知百姓之疾苦”,参见(唐)李林甫等撰,陈仲夫点校:《唐六典》,北京:中华书局,1992年,第753页。,而且在目前所知的“辩辞”中,唐代西州高昌县负责讯问当事人的官员基本上是县令④典型例证是阿斯塔那61 号墓所出五件有关张玄逸家失盗事的“辩辞”,“辩辞”均由高昌县令“式”负责处理。参见《吐鲁番出土文书》(图录本)第叁卷,第237~239 页。值得注意的是,在吐鲁番所出唐代西州高昌县“辩辞”中,只有《唐贞观十七年(643)何射门驼案卷为来丰患病致死事》一例是由高昌县尉卫赟负责讯问相关当事人的。参见《吐鲁番出土文书》(图录本)第叁卷,第2~4页。。

明确天山县令“诤”的职责之后,上述长官“诤”的押署便能得到较好理解。第16~33行为天山县令“诤”前后两次讯问康失芬的“辩辞”,第34~42 行为“诤”第三次讯问康失芬的“辩辞”,正因为讯问康失芬是天山县令“诤”职掌范围内的事务,所以三件“辩辞”前后粘连时,为表明对职守负责,第33~34行之间的骑缝线正面为长官“诤”押署。

因此,由天山县令“诤”的押署情况可知,《田亩案卷》H文书中高昌县令“虔”的押署应是说明对严住君的讯问是由高昌县令亲自负责的。D 文书中高昌县令“虔”的押署或许也与此有关,表明高昌县令对讯问过程自一开始便亲自负责①D 文书中高昌县令的押署目前尚不易理解,类似的文书还有《唐永淳元年(682)坊正赵思艺牒为勘当失盗事》。参见《吐鲁番出土文书》(图录本)第叁卷,第341页。。

S 文书中有关严住君案的报告为进一步明确D、H 文书的关系提供了证据。S 文书在报告高昌县处理阿白田亩讼案的行政流程时,第21~22行云“得坊正白君才状送,问得款:王渠二亩、杜渠二亩、”,据此可知高昌县在安乐坊正白君才将严住君追送至县衙后,紧接着就对严住君进行了讯问。通过比对S文书第21~29行与H文书中的严住君辩辞可以发现,S文书在报告严住君受讯所言时,基本原文抄录H 文书中的严住君“辩辞”。因此,H 文书与D 文书在文书运作流程中当是前后环节,H文书第1行残存的日期,很可能属于高昌县令“虔”处理安乐坊正白君才状文的指示部分。

此外,I 文书第1~5 行是严令子堂兄严和德的辩辞,这应当是高昌县在处理严住君案时也对堂兄严和德进行了调查讯问。因I文书涉及的时间“廿五日”晚于H文书,而且S文书在报告高昌县处理严住君案的流程时也先述及严住君辩辞内容。所以高昌县令当是在严住君之后讯问严和德,整理者编连案卷时将I文书放置在H文书之后的做法是妥当的。

综上所论,高昌县处理严住君案的文书运作流程基本得以明确:高昌县令“虔”接到严令子妻阿白辞文后,立即作了判示,判示或作“付坊追住君过对”;安乐坊正白君才接到长官判示后,向高昌县递交状文的同时将严住君送至县衙;高昌县令下达了讯问的指示后,由县令本人亲自负责讯问严住君;严住君堂兄严和德因与案件有关,也在严住君之后接受了县令讯问。据此分析,严住君案的文书缀合编连当为C-D-H-(I录文详后)。

以上,本小节通过分析诸件文书在行政运作中的关系,明确了高昌县处理董毳头案与严住君案的基本文书运作流程,并在此基础上对董毳头案、严住君案的相关文书进行了缀合编连,分别为BE-F与 C-D-H-I②根据S文书的文案陈述顺序,严住君案排列在董毳头案之后。。

四、《田亩案卷》其他文案复原

《田亩案卷》尚有某人辞(G 文书)、宁昌乡张大敏牒(J 文书)、宁昌乡张智礼辞(L 文书)、司户佐赵信牒(Q 文书)、高昌县报告(S 文书)等多件文书,与高昌县处理田亩事务的文书运作流程密切相关,但残损较为严重,故相关关系及文书运作流程原貌仍有待进一步明确。

(一)S-Q-P文书缀合编连

P 文书第1~3行为“勾稽”环节,第4~6行为“抄目”环节,一般编连在文案尾部,表示文案的处理过程正式完成③卢向前:《牒式及其处理程式的探讨——唐公式文研究》,第307~362页。,因此P文书表明高昌县正式完成了对董毳头、高屈富等案的处理,处理完成的时间是“廿一日”。又据《田亩案卷》录文,高昌县令接到司户佐赵信有关董毳头案的牒文时,时间是景龙三年十二月廿三日,此时董毳头案正在处理过程中。所以,P文书“勾稽”环节中的“廿一日”当是景龙四年正月廿一日。

Q 文书的时间也是景龙四年正月廿一日。根据唐代官府文案的处理程式,第5~10 行为“判案”环节,依次是主案判官李晏的处理意见、长官“虔”的终判,第11~14行为“执行”环节。判案、执行的时间为“景龙四年正月廿一日”。因此,Q 文书与P 文书存在密切联系,两者很可能是同一处理流程中的“判案”、“执行”、“勾稽”、“抄目”环节,Q文书与P文书之间很可能是前后编连的关系。

值得注意的是,Q文书第13行“宁昌等乡主者,件状如前,符到奉”与P文书第4行“下宁昌等乡为追张……”之间存在明显对应关系。如所周知,“符”作为唐代一种重要的下行文公,“某主者……符到奉行”是唐代符式文书的特定用语,“执行”环节中为某事而下符也常作“某主者……符到奉行”。由此推测,很可能Q文书中高昌县在“判案”之后,向宁昌等乡下发了符文,P文书“下宁昌等乡为追张……”之“下”正对应高昌县所发的下行公文“符”。类似例证在吐鲁番所出唐代官府案卷中多有所见,如《唐仪凤二年(677)西州都督府案卷为勘酱估报等事》(中村文书E)①[日]磯部彰編:《中村不折旧蔵禹域墨書集成》(巻中),東アジア善本叢刊·第二集,東京:文部科学省科学研究费特定領域研究(東アジア出版文化の研究)総括班,2005年,第272~273頁。內藤乾吉:《西域發見唐代官文書の研究》,《中國法制史考證》,東京:有斐閣,1963年,挿圖9,第287~288頁。:

第1~6行为文案处理程式中的“执行”环节,第10~11行为“抄目”环节。据第2行可知文案处理结果之一是西州都督府向柳中县下发“符”,即“主者:件状如前,符到奉行”。“抄目”环节第11行对应的记载为“下柳中县为供客柴用门夫采供事”。书写格式与相关用语,皆与Q、P文书上述对应情况相同,因此Q、P 文书属同一文书处理流程的前后环节应无疑义,Q 文书为“判案”、“执行”,P文书为“勾稽”、“抄目”,两者前后编连。

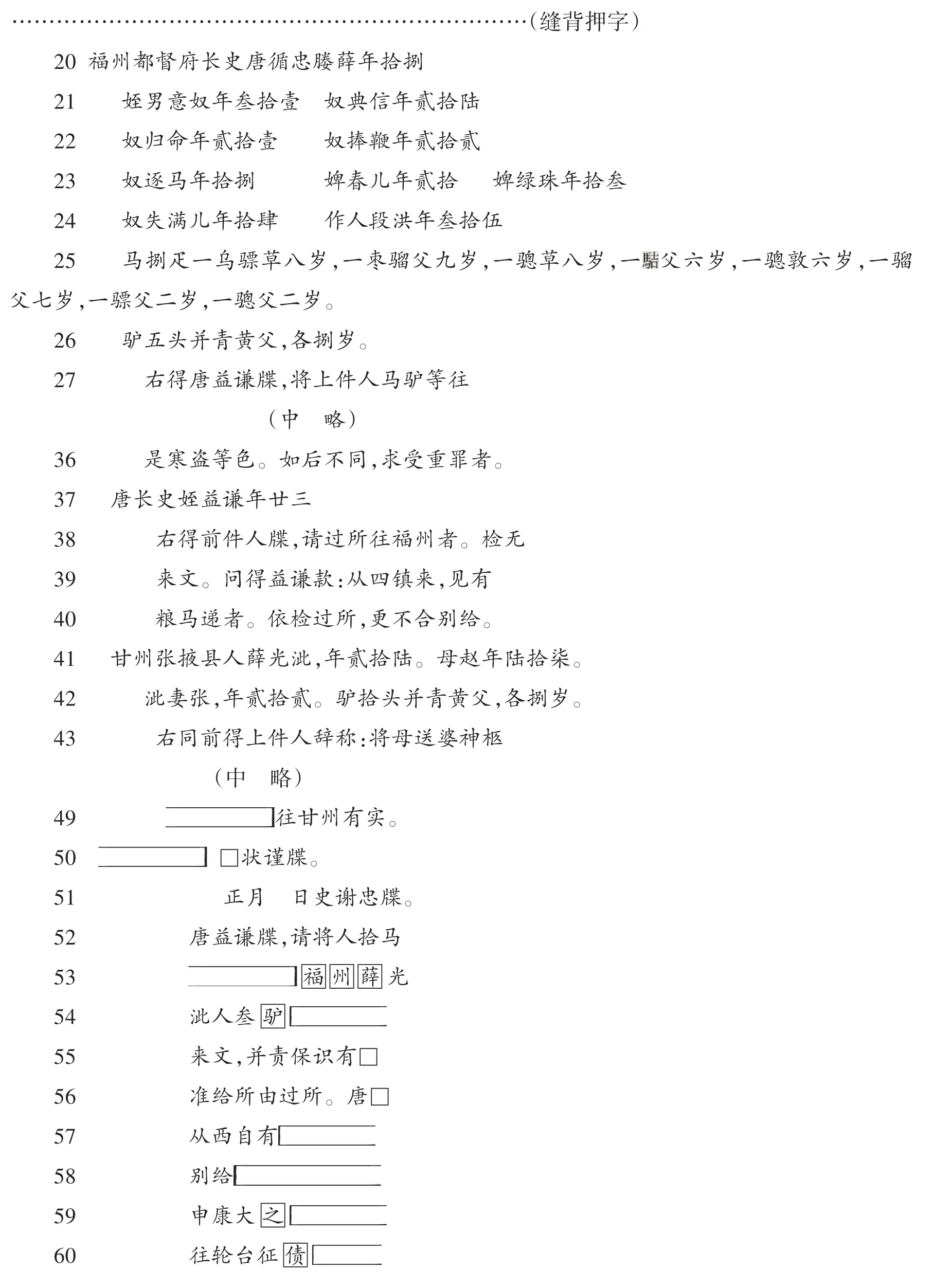

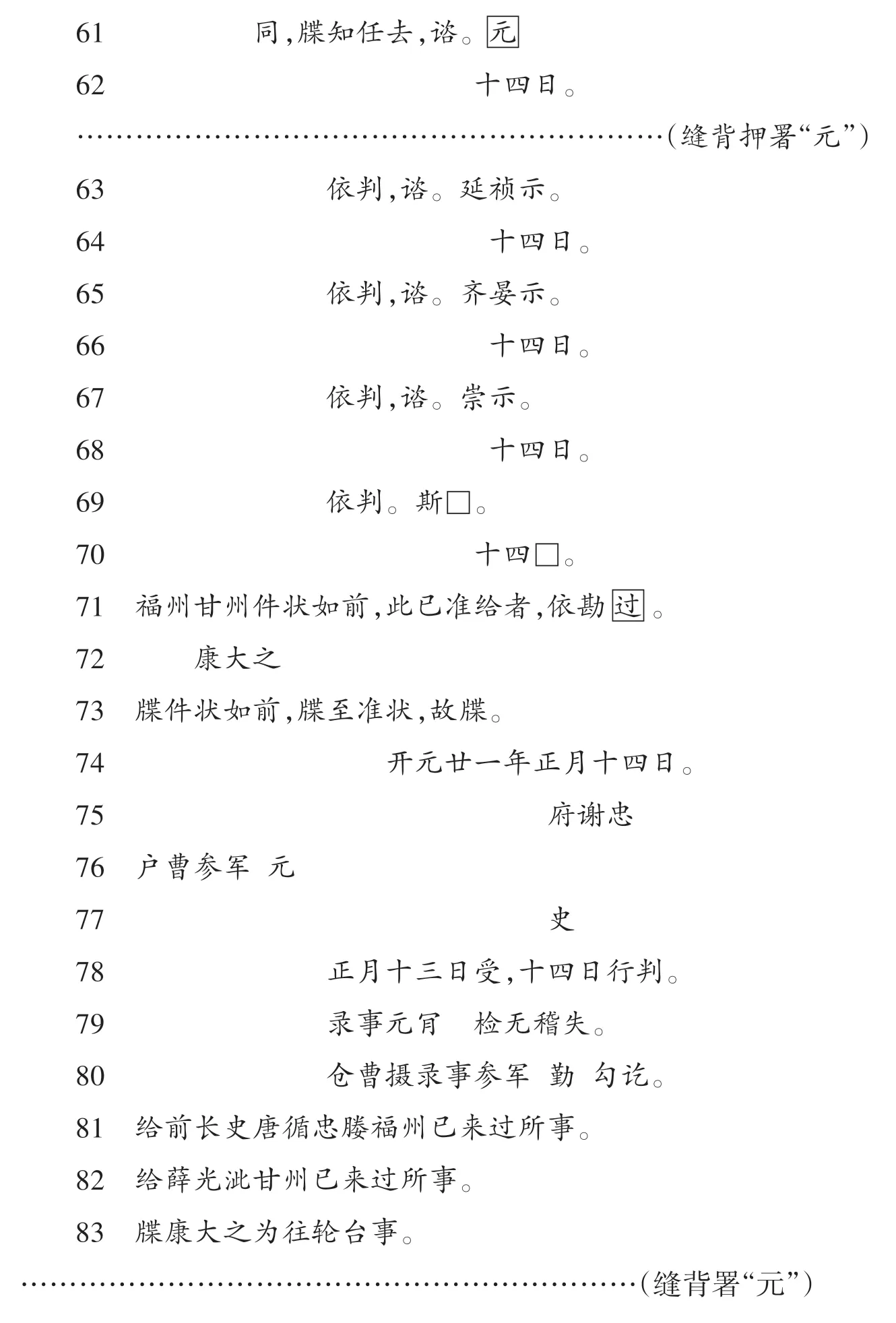

S文书作为高昌县有关董毳头、高屈富、严住君等案原委的报告,与Q、P文书之间存在着何种关系呢?阿斯塔那509 号墓所出《唐开元二十一年(733)唐益谦、薛光泚、康大之请给过所案卷》为理解该问题提供了重要例证。兹录其中第20~83行内容如下①《吐鲁番出土文书》(图录本)第肆卷,第270~274页。:

本件文书为西州都督府户曹案卷。其中第20~51 行为西州都督府户曹史谢忠有关福州长史唐循忠媵薛氏、唐益谦、薛光泚等请过所案的报告,第52~70 行分别为户曹参军梁元璟、司马“延祯”、长史“齐晏”、别驾“崇”、西州都督王斛斯的处理意见,第20~70 行均属“判案”环节与其后的“执行”、“勾稽”、“抄目”等环节共同构成西州都督府并案处理福州长史唐循忠媵薛氏、唐益谦、薛光泚等请过所案时的文书运作流程。S 文书作为高昌县有关董毳头、高屈富、严住君等案原委的报告,在行文、格式方面基本与第20~51 行的户曹史谢忠牒文一致。由此可推断,S 文书很可能属于高昌县并案处理董毳头、高屈富、严住君等案的“判案”环节。

同时,Q 文书第7行主案判官李晏的处理意见“四状依注”为明确S文书与Q-P文书的关系提供了关键线索。

首先,Q 文书第1~6 行的赵信牒文中有关于张大敏、严□行等人“频追责问不到”的情形说明,高昌县令“虔”的批注“下追”。而据P 文书第4 行“下宁昌等乡为追张……”可知,高昌县处理宁昌乡张大敏案的处理结果正是下符给宁昌乡追张大敏到县,与高昌县令“虔”的批注一致。因此,“四状依注”指的正是高昌县处理四项状况的结果主要依据赵信牒文上的批注作出。

其次,Q 文书“董毳头□案。牒件状如前,牒至准状。□□”指高昌县处理董毳头案的最终结果是致牒董毳头,这与S文书第4行“给案有凭,理宜重牒”对应;同时据图版,S文书第4行“给案有凭,理宜重牒。晏……”的大小、笔迹明显与S文书第1~3行有异,可能是李晏所书。结合上述对于“四状依注”的说明,S文书当是“判案”环节中赵信牒文的一部分,高昌县处理董毳头案的最终结果主要根据S文书第4行李晏的批注作出,S文书与Q文书属同件文书。

综上所论,S、Q、P三件文书其实是高昌县并案处理董毳头、高屈富等案的“判案”、“执行”、“勾稽”、“抄目”环节,他们在文书运作流程中前后相连,可缀合编连S-Q-P。

(二)G、J、L、N等文书编连问题

1. G文书与高屈富案

如前所述,高昌县在处理田亩事务时,对董毳头、高屈富、严住君、张大敏等案进行了合并处理,最终的多项处理结果体现在案卷尾部的“执行”、“抄目”环节。S文书的赵信牒文中,其依次报告的分别为董毳头案、高屈富案与严住君案,因此高昌县司户受理高屈富案的时间当在董毳头案之后,严住君案之前,受理时间当在廿三日与廿五日之间。另外,据赵信牒文第6 行“右得上件人辞称……”可知,高屈富案始于其向高昌县所上“辞”。

G 文书第1 行作“□分谨辞”,“谨辞”是“辞”的特定用语,所以G 文书第1 行前残缺的来文应是“辞”;其次,据G 文书第2~5 行的“署名”、“受付”环节可知,高昌县司户受理“辞”的时间为十二月廿四日;再次,据G文书第6~7行为主案判官李晏的批示“连”①根据文书图版照片及唐代文案处理程式中的相关用语,主案判官李晏的批示基本可以确认为“连”。参见《吐鲁番出土文书》(图录本)第叁卷,第558页。可知,李晏接到G文书中的“辞”后作了并案处理。

G 文书的以上特点均与高屈富案恰好形成对应。因此,G 文书第2~5 行很可能是高屈富案处理流程中的“署名”、“受付”环节,第6-7行为“判案”环节中主案判官受理文案后的初判。

2. J文书与L、N文书

如前所述,Q文书第7行赵信牒文中的“四状依注”之“四状”②“状”为唐代官府公文中的常用字,意义颇为复杂,参考吴丽娱:《试论“状”在唐朝中央行政体系中的应用与传递》,《文史》2008年第1辑,第119~149页;《从敦煌吐鲁番文书看唐代地方机构行用的状》,《中华文史论丛》2010年第2期,第53~113页。值得注意的是,前揭《唐开元二十一年(733)西州都督府案卷为勘给过所事》第123行“具录状过”,或与此类报告存在某种关联,参见《吐鲁番出土文书》(图录本)第肆卷,第292页。,分别指S文书中的董毳头案(第1~3行)、高屈富案(第5~10行)、严住君案(第12~29行)及Q文书第1~3行关于张大敏案等报告。

张大敏案与J文书的关系显而易见,无须赘述。但仔细分析前后关联文书可发现,Q 文书第1~3 行并不仅仅只有张大敏案,还包括包括严□行案等多项文案。其一,高昌县之所以处理张大敏、严□行等案,是因为高昌县接到了张大敏、严□行等人的“辞”、“状”,但根据J 文书第1~5 行可知,宁昌乡品子张大敏向高昌县所上文书为“牒”,并非“辞”或“状”,所谓“辞”、“状”或与其他文案有关①根据《田亩案卷》的内容,严□行或即K 文书第1 行的里正“严德□”,然而里正向高昌县所上文书一般是“牒”,因此所谓“辞”、“状”也不太可能是严□行所为。据图版,Q文书第1行“张大敏”之前当有人名缺损,不知“辞”或“状”是否与其有关。;其二,据案卷“抄目”环节可知,“下宁昌等乡为追张……”是最终处理结果之一,张某便是宁昌乡品子张大敏,之所以作“下宁昌等乡”而非“下宁昌乡”,说明最终处理结果不仅针对宁昌乡品子张大敏案,也针对高昌县其他乡的相关文案。因此,高昌县在处理张大敏案、严□行案时还合并处理了其他类似文案,这或许因为这类文案均属“频追责问不到,无凭推勘”的情形,所以司户佐赵信在牒文中将张大敏案与其他文案放置在一起报告,而且这类文案的最终处理意见也是一样的,即均由高昌县下符给乡,追相关人员至县衙。

那么L文书、N文书是否属这类文案呢?L文书、N文书中主案判官李晏“连”的批示提供了相关线索。

L 文书第1~4 行为高昌县处理某文案的“受付”环节及“判案”之初判官李晏的批示“连”。第5~9行为张智礼辞及长官批示,是高昌县开始处理宁昌乡张智礼案的“署名”环节。因此,L文书实际上前后编连了两项文案,高昌县对这两项文案采取了并案处理的方式。

N 文书第1~2 行为主案判官李晏处理某文案的批示“连”,属于处理该文案的“判案”环节。第3~8行的内容在判官批示之后,是有关大女阿弥、张和妻口分常田的文书,由行文、格式可知,大女文书显然不是“判案”环节中司户佐赵信所上的牒文,所以大女文书当是另一件高昌县接到的来文,是另一件有关田亩事务的文案。因此,N文书实际上也反映了高昌县并案处理的做法。

L、N 文书中,李晏并案处理的时间约在廿七日、廿八日。而根据Q 文书可知高昌县主案判官李晏对董毳头、高屈富、严住君、张大敏等文案做出统一处理意见的时间为景龙四年正月廿一日。因此L、N文书当为景龙三年十二月廿七日、廿八日,相关文案,如张智礼案、大女案等可能与高屈富案一起被高昌县司户合并处理,因相关文案的情形可能与张大敏、严□行等案类似,故司户佐赵信在“判案”环节的牒文中,将其放置在一起进行报告,并最终形成相同的处理意见。

综上所论,《田亩案卷》中G、J、L、N、S、Q、P等文书与高昌县处理田亩事务的文书运作流程密切相关,本节主要根据唐代官府文案的处理程式,通过分析诸文书之间的内容关联,解读高昌县处理田亩事务的相关文书运作流程,并据此明确了S-Q-P、G、J、L、N等文书的编连复原顺序。

五、《田亩案卷》复原录文

根据以上讨论可大致可以明确景龙三年(708)十二月至景龙四年正月间高昌县处理田亩事务的公文运作流程。本文据此对《唐景龙三年十二月至景龙四年正月西州高昌县处分田亩案卷》进行了重新编连,以期通过复原案卷形态,直观再现高昌县处理田亩事务的公文运作流程,为进一步探讨唐代前期地方州县的文书运作机制提供某些参考价值。具体内容详下①下列《唐景龙三年(708)十二月至景龙四年正月西州高昌县处分田亩案卷》的录文,虽参考了原文书整理者的释录成果,但据图版有若干新的调整和订正,故在行序、格式、标点、释读等方面,均与原录文有些差异,谨请参见。需要特别说明的是,李晏文书(O 文书)虽然性质不明,但因其内容与董毳头案关系密切,且时间(景龙四年正月十一日)处于高昌县合并处理董毳头、严住君等案过程之中,所以姑且依据文书的时间将之置于S文书之前、N 文书之后。此外,R 文书为某人向高昌县所上“辞”,因残损严重,其与高昌县合并处理董毳头等案的行政流程关系不明,稳妥起见,姑且将其置于P文书之后。:

①由文书内容可知,该文书为张大敏向高昌县所上“牒”。根据黄正建先生研究,此类“牒”的格式中,最后一行为“年月日 籍贯身份姓名 牒”,故此处补字“牒”。参见黄正建:《唐代诉讼文书格式初探》,《敦煌吐鲁番研究》第14 卷,上海:上海古籍出版社,2014年,第301页。

作者附记:本文原为作者2015年5月武汉大学硕士学位论文,根据刘安志老师提点,今在原学位论文的基础上进行了一定修订,以符合《吐鲁番学研究》的论文发表要求,谨此说明。