研究检查过程中选取醋酸联合靛胭脂染色对早期胃癌及癌前病变的诊断价值

杨静

【摘要】目的:对检查过程中醋酸合靛胭脂染色在早期胃癌及癌前病变诊断中的作用进行探究。方法:从2018年12月-2019年09月期间在我院就诊的胃癌高危患者中选取80例,随机均分为对照组和观察组,对照组实施胃镜检查并取活检,观察组实施醋酸联合靛胭脂染色后取活检,对比两组检查方法的诊断效果。结果:观察组早期胃癌以及癌前病变检出率明显较对照组高,差异具有统计学意义,P<0.05。结论:检查过程中应用醋酸与靛胭脂染色能够有效提高早期胃癌及其癌前病变的检出率,应用效果显著,可以扩大应用。

【关键词】早期胃癌;癌前病变;醋酸;靛胭脂染色

【中图分类号】R979.1 【文献标识码】B 【文章编号】1002-8714(2020)01-0153-01

近年来,胃癌发病率呈现出上升趋势,其死亡率位居肺癌之后,是一种威胁人类身体健康和生命安全的恶性肿瘤。临床上早期胃癌达到5年生存时间的几率高达九成以上,随着病情的发展到了进展期生存率不到20%,因此尽早诊断胃癌,并采用正规治疗对患者来说非常重要。在实际胃镜检查中,大部分早期胃癌以及癌前病变并不会表现出明显的特征,因此发生疏漏的几率非常大。鉴于此,寻求一种检出率更高的检查方式,尽早发现疾病很有必要。本次研究旨在探究醋酸联合靛胭脂染色对早期胃癌及癌前病变的诊断价值,详见下文。

1资料与方法

1.1一般资料

从2018年12月-2019年09月期间在我院就诊的胃癌高危患者中选取80例作为本次研究的实验对象,以随机抽签法均分为对照组和观察组,对照组40例,男25例,女15例,年龄33-71岁,平均年龄(51.34±4.23)岁;观察组男23例,女17例,年龄34-71岁,平均年龄(52.14±5.03)岁。本次研究经伦理委员会审批通过,患者均自愿参加并签署知情同意书。两组患者一般资料比较差异无统计学意义,存在可比性。

1.2方法

对照组实施胃镜检查并取活检。观察组实施醋酸联合靛胭脂染色后取活检,具体步骤为:(1)准备:口服利多卡因胶浆。(2)染色:将要使用的溶液配置好:1.5%的20mL醋酸溶液与0.2%的20ml靛胭脂溶液;将胃粘膜表面冲洗干净,包括再喷洒靛胭脂溶液,并观察3-5min,将疑似病变部位与周围胃黏膜作对比;胃黏膜着色包括着色均匀、褪色以及着色不良三种情形,刚开始胃黏膜均为蓝色,2-3分钟后则病灶表面发生褪色,颜色变浅变淡粘膜褪色,刚开始呈现出蓝色,数分钟后颜色比病灶色深而染色区域着色不均匀则为着色不良,着色均匀的胃粘膜则为正常状态。(3)活检:在染色异常区域与正常区域边缘取2块用于活检,高度疑似部位可以酌情增加活检数目。

1.3观察指标

对两组患者病变检查情况进行观察。

1.4统计学方法

本次研究数据经SPSS22.0软件作统计学分析,数据资料采用t检验,如果差异具有统计学意义,则P<0.05。

2结果

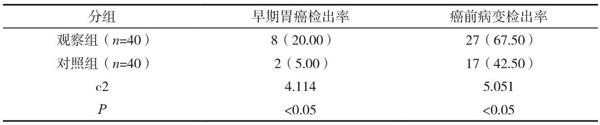

比较两组患者病变检查情况,观察组早期胃癌检出率、癌前病变检出率均优于对照组,差异具有统计学意义,P<0.05,见表1。

表1 两组患者病变检查情况比较(n,%)

3讨论

早期胃癌指的是癌肿瘤入侵到胃黏膜阶段,此时胃癌并未表现出明显的症状,具有一定的隐匿性,因此很容易遗漏一些微小且扁平的病灶。然而胃癌作为死亡风险仅次于肺癌的恶性肿瘤之一,给患者的生命安全带来严重的威胁,如果能在发病早期发现诊断,并作有效治疗,能够最大程度降低胃癌对患者的影响。随着医学技术的发展,放大内镜、共聚焦胃镜以及窄带成像技术也随之产生并应用于临床中,然而由于这些检查技术要求较高因此普及率有限,在一般性医院并未应用,所以现阶段早期胃癌往往是通过普通内镜或者胃粘膜活检作筛查的。

在内镜检查过程中于胃黏膜上喷洒一定比例的醋酸溶液,可使得上皮细胞蛋白质结构发生改变,使得粘膜出現暂时性白化现象,而发生病变的区域与正常区域的差异也会更加明显,两者之间的对比度也更高。将靛胭脂溶液喷洒于胃黏膜上,由于黏膜上皮细胞并不会吸收附着的靛胭脂,因而染料会在喷洒部位堆积起来,包括胃黏膜皱襞、胃小凹以及扁平结构,因此可以较为清晰地呈现出染色区域的立体结构和细微变化。而将醋酸溶液与靛胭脂染色联合起来应用于检查中,既能发挥醋酸白化特点,增强病变组织与正常组织之间的对比效果,又能发挥靛胭脂染色的优势,将病变组织与正常组织的界线清晰化。现有研究表明,着色表现不同对应的疾病类型也有所差异,黏膜不着色患者大多发生早期胃癌以及癌前病变,而着色不良患者大多为发生低级瘤变或者肠化生。本次研究结果发现,在检查中联用醋酸与靛胭脂染色的患者早期胃癌以及癌前病变检出率明显优于采用常规胃镜检查并取活检的对照组患者。这表明检查中应用醋酸联合靛胭脂能够有效提高早期胃癌以及癌前病变检出率,与现有研究相符合。

综上所述,检查过程中应用醋酸与靛胭脂染色能够有效提高早期胃癌及其癌前病变的检出率,应用效果显著,可以扩大应用。