浅析中职计算机网络技术专业核心课程的设置

杨怡

[摘 要] 为了更好地适应信息时代网络技术型人才需求,根据湖北省中职计算机网络技术专业教学的发展形势,结合前期校级课题对高校、行业企业(湖北省信息职教集团会员企业)中网络技术岗位调查和“‘1+X证书制度试点”研究,优选确定了中职计算机网络技术专业的核心课程,并在专业建设上进行了一些思考探究。

[关 键 词] 中职计算机网络技术;核心技能;核心课程

[中图分类号] G712 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2020)25-0168-02

一、当前背景与形势

随着我国5G网络的迅猛发展,社会各行各业对计算机网络专业技能型人才的需求量也在不断扩大,职业教育肩负着为社会培养和输送专业技术人才的重要责任。近年来湖北省为适应新形势下对人才的需求,更好地服务地区经济发展,对职业教育进行了改革试点。在中等职业教育与高等职业教育、普通本科教育之间搭建起人才培养的“立交桥”。将原先以就业为主的人才培养模式引导转变为“3+2”中高职五年一贯制和技能高考升学的人才培养模式。这两种人才培养模式都拓宽了学生的升学通道,让更多具有技能型的中职生有机会进入高等学府继续深造学习。

二、核心课程优选设置的必要性

“3+2”中高职五年一贯制和技能高考升学这两种模式在人才选拔上都借鉴了普通高考按专业大类将考纲和命题进行统一考试的方式。它的优点是注重了中职生在专业大类的基础知识和基本技能的掌握。换言之,考查重点以学生对知识的再现能力为主,有效地避开了各专业大类中专业方向的不同,为各地参差不齐的职业教育寻找到了平衡点。但这类招考模式忽视了职业教育背景下的各专业方向核心技能的考查,专业技能考查覆盖面不全,忽略了学生对专业技能运用能力的考查。高等教育无法从中职教育中选拔专业技能突出的人才,也无法适应新形势下职业岗位的需求,让毕业生面临着两难的尴尬境遇:一方面是毕业后难以找到对口工作,另一方面是升学后的专业知识储备达不到高等教育人才培养的要求,因此,确立中职计算机网络技术专业的核心课程设置,扎实推进中职初级网络技术人才的培养迫在眉睫。

三、基于职业核心技能设置计算机网络技术专业核心课程

专业核心课程是指能够对学生职业能力培养和职业素养养成起到主要支撑或明显促进作用的课程,是打造专业核心能力的课程。计算机网络技术专业旨在培养学生掌握网络通讯相关技术的操作能力,因此在专业方向上核心实操技能即主要专业核心课程。

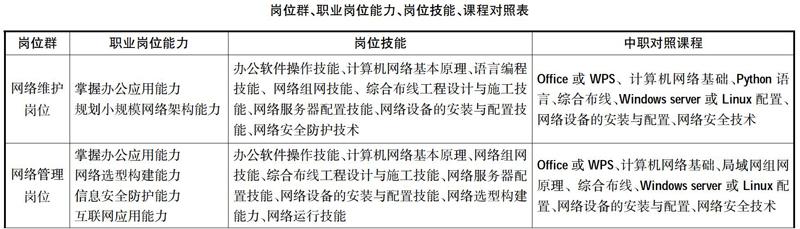

通过之前校级课题(研究成果一等奖,名称:中职计算机网络技术专业核心课程的研究)的调研,了解到近几年我校“3+2”五年一贯制和技能高考学生升入高职、本科的毕业生的学习情况。再结合高等院校的人才培养需求,以及湖北省IT行业企业网络技术专业人才岗位需求,笔者分析了网络技术专业学生毕业后到企業上岗的就业情况,总结出需求最多的四个岗位群(网络维护、网站建设、网络管理、网络产品营销)及其对应的核心技能和在中职段的对照课程。列出如下对照表:

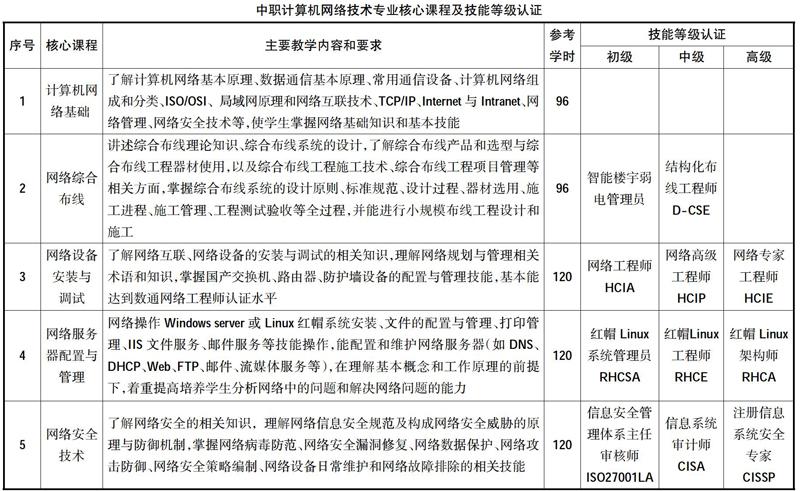

根据表中的岗位群—岗位技能—专业课程的对应,结合中职生的学情和当前“职教20条”提出的“‘1+X证书制度试点”的研究,我们优选确定了网络技术专业中职生毕业和升学应具备的核心技能,最后确定了以下五门核心课程,并列出了对应课程可以取得的各级职业能力等级证书。这些职业证书的取得将帮助学生实现毕业即能上岗,打通就业的最后关卡,形成企业需求—学校教学—就业上岗的良性闭环。具体见下表:

四、一些思考——今后如何加强核心课程建设

核心课程的教学质量高低直接影响着优秀技能人才的培养,更是打造高水平专业的基础。优质的核心课程建设必须从多维度着力才能达到目标。为此需要建立先进的实训教学环境来学习技能,组织高水平的教学团队推动教学质量的提升,改革创新多元化教学模式激发学生的学习兴趣,厘清“1+X”技能考核标准并制订出核心技能教学方案,提供企业技能实践平台进一步磨炼技能……这些都是今后教学实践中亟待落实和建设的方向。

五、结论

本文通过调查研究,通过中职计算机网络计算专业学生毕业和升学应具备的核心技能确定了五门核心课程。这些课程不仅满足了现阶段专业必备技能的学习需要,还兼顾了今后几年高考的升学变化和企业的岗位用人需求,解决了中职毕业生升入高校后在专业学习中基础知识技能不足的问题。为中职计算机网络技术专业的人才培养方案提供一定的借鉴和参考,也为基于“‘1+X证书”背景下计算机网络技术专业的市级立项在研课题的前期研究打下基础。

相信今后通过优质核心课程的建设,作为新时期的中职教师,我们一定可以培养出真正的新型高素质劳动者和复合型技术技能人才。

参考文献:

[1]张志宏.中高职教育衔接的计算机网络技术专业课程体系构建研究[J].计算机产品与流通,2020(1):194.

[2]文剑平.以职业岗位能力为核心的计算机网络技术专业课程体系设计[J].信息记录材料,2018(11).

[3]杨国旗.计算机网络技术的应用与发展[J].西部广播电视,2019(7).

编辑 张 俐