新疆文物考古研究所藏六页手抄经书考

索琼

1981年3月,新疆社会科学院考古研究所(现为新疆文物考古研究所,以下简称新疆考古所)李征先生收到新疆大学职工张逌捐赠的六页手抄经书,清点后悉数收藏于新疆考古所。此六页手抄经书,以汉文正、反面书写,字迹清晰,保存较好,共十二面。因文书无题目、印章及题记等信息,故经文名、年代、抄写者、译者等内容不详。这里拟从经书内容、捐赠背景等方面对经书作初步分析。经书内容及译者

六页十二面经书皆楷体书写,未点句读,从其清晰的书写内容来看,所录为佛经片断。

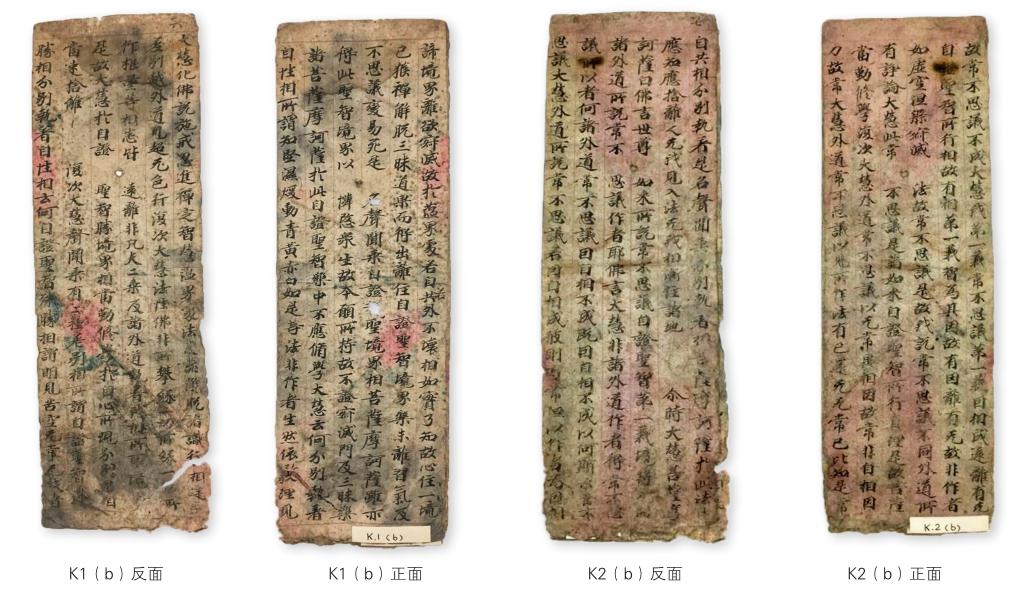

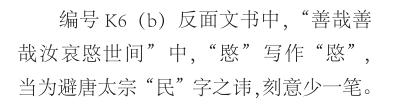

经比对查找,发现此六页十二面手抄经书系《大乘入楞伽经》卷二《集一切法品第二之二》及卷三《集一切法品第二之三》的部分内容,记叙佛与僧的对话,从不同方面论述、例证佛理。六页经书编号中的正、反面与经书实际正、反面相反。编号K1(b)反面、K1(b)正面、K2(b)反面、K2(b)正面为连续段落。

七卷本《大乘入楞伽经》,为唐武周时期于阗僧人实叉难陀译成。《宋高僧传·唐洛京大遍空寺实叉难陀传》记载,实叉难陀,又名施乞叉难陀,汉意为“学喜”,“葱岭北于阗人也。智度恢旷,风格不群,善大小乘,旁通异学。天后明扬佛日,崇重大乘,以华严旧经,处会未备,远闻于阗有斯梵本,发使求访,并请译人。叉与经夹同臻帝阙,以证圣元年(695年)乙未于东都大内大遍空寺翻译。天后亲临法座,焕发序文,自运仙毫,首题名品。南印度沙门菩提流志、沙门义净同宣梵本,后付沙门复礼、法藏等于佛授记寺译成八十卷。圣历二年(699年)功毕。至久视庚子,驾幸颍川三阳宫,诏叉译大乘入楞伽经。天后复制序焉。……长安四年(704年),叉以母氏衰老,思归慰觐,表书再上,方俞,敕御史霍嗣光送至于阗。暨和帝龙兴,有敕再征。景龙二年(708年),达于京辇,帝屈万乘之尊,亲迎于开远门外”。公元710年10月12日,实叉难陀圆寂于大荐福寺,圆寂时身体呈右侧侧卧,双腿双足迭起,为佛教著名吉祥卧。

年代考证

在印刷术发明前,经书均为手抄。随着佛教的兴盛,唐代抄经活动更具规模,组织构建官方抄经机构,规定抄写字体,规范抄写流程,注重培养抄经人员。公元7世纪前后,雕版印刷术发明并逐渐成熟,其后200余年普及应用,渐次出现《赵城金藏》《高丽藏》《碛砂大藏经》《房山石经》等刻本经书,逐渐代替了手抄经书。

此六页十二面经书为手抄经书,文书卷面清楚整齐,字迹工整规范,行文稳健大方。每页6列,每列24—29字,格式统一。楷书在唐代社会文化生活中占有重要地位,受到官方推崇和重视,在科举考试中明确要求必须以楷书书写,如《新唐书·选举志》载:“凡择人之法有四:一曰身,体貌丰伟;二曰言,言辞辩正;三曰书,楷法遒美;四曰判,文理优长。”伴随楷书艺术的空前发展,出现了以欧阳询(欧体)、颜真卿(颜体)、柳公权(柳体)为代表的一大批书法家。

从形制看,六页文书每页页面第三列界线约三分之一处有尺寸近乎相同的圆孔;圆孔四周留有空白,当为书写时,书写者刻意留出,用以装帧之便。六页经书中仅有K1(b)、K6(b)两页圆孔透空,其余四页只在纸面圈出圆孔。此类装帧形式应为“梵夹装”。隋唐时期,“梵夹装”伴随佛经传入中国。“梵夹装”在印度多书写于贝叶上,中国纸书仿此装式,将纸裁成需要的长方形纸条,在每页第三行的界行线上,距上边栏三分之一处,距下边栏三分之一处,各留一个圆孔,用以穿绳编书。北京大学历史学系荣新江教授认为“吐蕃统治敦煌时期,也流行贝叶形的梵夹装写本,纸叶为长条形,藏文是沿长边横着写,汉文则是沿长边竖着写。一般的贝叶在长条状纸叶左右中间部位,有两个圆孔,以便系绳,汉文写本有时只钻一个孔,或者仅仅划出圆孔,而不透空”。梵文与汉文稍有差异。此外,他认为还应注意写本正、背面的关系。正式书籍和写经,不论儒家经典、佛教和道教文献,背面都是不写其他文字的。但吐蕃时期,由于纸张缺乏,出现背面抄写,更有甚者,利用官方文书背面抄写经书。

此六页十二面经书,均为正反抄写,每页内容正、反相续。鉴于上述分析,结合佛教发展背景、经书特征等因素可以推断,此手抄经书文本极可能成书于唐代。

出土地点

高昌(吐鲁番地区)是古代西域佛教中心之一,在中国佛教史上占有重要地位。唐代设立西州前,吐鲁番已深受中原文化影响,《梁书·高昌传》载“言语与中国略同。有五经、历代史、诸子集”,《周书·高昌传》称“其刑法、风俗、婚姻、丧葬,与华夏小异而大同”。

自20世纪50年代始,新疆考古工作者在吐鲁番地区发现汉文文书万余件,内容涉及政治、经济、文化、宗教等诸多领域。高昌故城曾出土经书,正面为汉文,背面为回鹘文,是回鹘译经的例证。从考古发现来看,目前出土、留传于新疆的汉文佛教经书不多,此六页汉文经书,极有可能出土于吐鲁番地区。

文书来源

此六页十二面文书为张逌先生所捐赠。据张逌自述,其父张其英生前喜好收集古籍文书,但“文革”过后,所藏多失,仅有部分珍贵文稿幸得留存,此六页十二面文书为其中之一。

张其英是民国时期新疆杨增新政府后期的一名普通官员,他的父亲张绍伯曾是杨增新治理新疆时期的重要僚属,在喀什噶尔中俄通商局任过职,还曾任首任蒲犁通判、迪化府知府,辛亥革命后任臬司、塔城参赞兼外交局长等。张其英,19岁时经父亲推荐,拜杨增新为师,成为其门生,二人交往颇密。杨增新曾对他的作業和文稿做过详细的批注和修改。杨增新治疆期间,好收藏文献古籍、佛经文书。西南博物院及重庆市博物馆所收藏的敦煌吐鲁番汉文写经《妙法莲花经》《大智度论》上有杨增新的题签,此外还有“敦煌张某赠予杨增新”等字样。据此可以推测,张其英所收藏的六页十二面《大乘入楞伽经》残卷,极可能为杨增新所藏,后转赠给爱好藏书的张其英。诸种巧合机缘,古经得以保护、留传,最终入藏于新疆考古所。

新疆考古所收藏的六页十二面手抄汉文经书,是新疆地区多民族文化交融、多宗教并存的历史见证,也是我们今日研究佛教思想史、文化史的重要资料。前辈不畏艰难、困顿,珍爱文物、促其传承的精神,亦应是我们后来者在文物传承中所应承继的品格。

(作者为新疆文物考古研究所馆员)