沿河湾地区长6层井型适应性分析

冯小龙刘波苏明白成龙张才智

(长庆油田分公司第一采油厂,陕西延安716000)

1 地质概况

沿河湾地区位于鄂尔多斯盆地中南部沉积中心,陕北斜坡构造带东部,西倾单斜,构造平缓,倾角一般小于1度,平均坡降6~8m/km,以岩性圈闭为主,由于差异压实作用,形成一些小的鼻状隆起,属黄土塬地貌,地表为100~200m 厚的第四系黄土覆盖。储层物源主要来自盆地东北缘的吕梁和阴山古陆。鄂尔多斯盆地构造见图1所示。

图1鄂尔多斯盆地构造分区图

2 裂缝发育情况

岩心薄片观察测量结果显示:微裂缝线密度为5.78条/cm,微裂缝开度为6.466μm,裂缝间距为1730.11μm,裂缝孔隙度为0.373%,微裂缝渗透率为13.02mD。由此可见,该区微裂缝密度大且比较发育,开度较大,孔隙度和裂缝渗透率也相对较高。

表1沿河湾地区长6储层微裂缝参数统计结果表

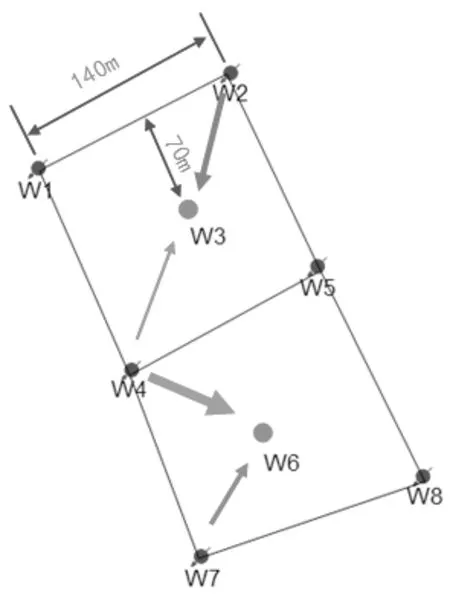

储层微裂情况缝详见图2~图4。

图2微裂缝所形成流体高渗流通道的主要优势方位

图3 岩心裂缝

3 井型适应性分析

3.1 定向井

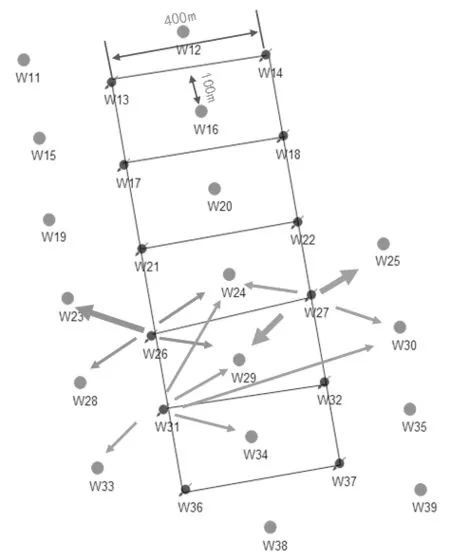

定向井采用五点法井网,井排距140×70m×NE70°和400×100m×NE80°两种井网进行小水量温和注水试验,根据开发效果,井排距加大后见效缓慢,且方向与主应力方向接近,存在优势见水方向,投产即高含水,所以井排距140×70m×NE70°井网适应性较好。根据示踪剂监测结果显示,受储层非均质性、微裂缝和注水开发的影响,呈多方向性见水,水驱规律复杂。老井网及新井网示踪监测结果见图5~图7。

图5 老井网及第一次示踪剂监测结果

图6 老井网第二次示踪剂监测结果

图7新井网及示踪剂监测结果

在试验区通过注水井水量调整、不稳定注水、地关油水井等措施,结果显示采用温和注水可以有效控制含水,但该区储层比较致密,渗透率仅为0.25mD,整体开发效益较差。

3.2 水平井

2013年转变开发思路,开始探索水平井开发,采用井排距500×250m,水平段500m,自然能量开发,开发效果明显好于定向井,但经济效益还是较差。通过对水平段长度、改造方式进行优化,获得了突破,实现了效益建产,并形成了低丰度储量效益开发技术体系。图8是水平井井网示意图。

图8水平井井网示意图

4 结语

(1)该区长6储层比较致密,非均质性较强,微裂缝发育,注水开发后,易造成多方向性见水,水驱规律复杂,采用定向井开发单井产能低,效益较差。

(2)采用水平井自然能量开发,产能明显得到提高,但地层能量得不到补充,递减较大,后期稳产难度大。