太空安全秩序构建中的体系压力与战略指向*

徐能武 高杨予兮

安全议题

太空安全秩序构建中的体系压力与战略指向*

徐能武 高杨予兮

在当前“一超多强”的国际体系中,美国加大太空威慑不仅直接给对手带来清晰的威胁,还导致国际太空安全日益滑向军备竞赛和安全困境。这种由美国追求太空霸权所导致的国际体系层面的变化又反过来塑造着当前太空安全关系,促使其他各国在体系压力下作出包含反威慑在内的复杂应对。除了来自国际体系层面的安全压力,各国的太空安全战略选择还受到太空力量功效、太空法规意识、战略协调、国家互动情势、政治过程等中介变量的影响。这些中介变量不但影响国家对太空安全的认知,而且一段时间内会导致国家间太空安全决策的效率竞争型社会化。不过,随着国际社会过程不断延伸发展,太空力量功效和太空法规意识增强使相关国家安全决策更为谨慎和规范。全球化曲折推进中的战略沟通和政策协调使国家间太空安全互动情势由进化冲突向进化合作转变。在各国保持战略审慎的前提下,太空力量的多元化有助于构建包容、普惠、和谐的新太空安全秩序。太空全球性实质引领的共同利益观念又将助推人类命运共同体的构建。

太空安全秩序;体系压力;安全困境;战略选择;人类命运共同体

太空安全秩序是太空主体安全互动过程中形成的相对稳定的关系模式、结构和状态。冷战时期,国际体系呈现出美苏两极对峙的格局,太空探索利用为美苏两家所主导,太空安全互动也主要内嵌于美苏两极争霸过程之中。由于当时处于早期发展阶段的航天技术主要是作为核威慑战略中侦察、预警和核查等补充手段,加之美苏双方的航天技术发展在你追我赶中保持着对立抗衡的态势,因此,太空安全秩序总体稳定,并构建起以1967年《外层空间条约》为代表的太空安全机制框架体系。

冷战结束后,苏联一极力量已经坍塌,国际权力结构严重失衡,美国将信息技术、太空技术与核技术结合起来,极力打造新的“三位一体”国家战略威慑体系,[1]以绝对实力护持绝对霸权,使得太空威慑与反威慑博弈不断升级,对太空安全秩序造成了严重的冲击和威胁。正视危机,当前太空安全秩序的构建面临哪些新挑战?危中寻机,如何有效推进太空安全秩序的构建?对此问题的研究思考,可以发现,各国在作出太空安全战略选择的过程中,不仅受到来自国际体系层面的压力影响,还会考量太空力量功效、太空法规意识、战略协调、国家互动情势、政治过程等中介变量。第一,大多数国家已经认识到太空力量对国家安全的重要性,对太空安全的相关问题高度敏感,并普遍赞同通过构建共同的安全秩序规范太空行为。第二,虽然从技术本质上看,航天技术应是助推全球化的重要力量,但由于其日益增大的安全功效和缺乏权威约束机制,太空力量成为各国权力的倍增器,短期内各国太空安全决策较易出现效率竞争型社会化。[2]第三,随着太空力量安全功效的进一步增强,各国在太空安全活动中的决策更为谨慎,太空国际法漏洞和不足的凸显引起国际社会形成修法共识;同时,太空力量在全球化的推进中更趋普及,更多的太空国家的出现使得太空权力结构呈现出分散化和均衡化的格局,最终可能导致任何国家都不可能独霸太空。因此,国际社会各行为体亟须保持战略审慎,推动太空安全互动的政治过程“向善”发展,共同致力于建构持久和平、普遍安全的太空治理体系,维护环境友好、清洁美丽的太空新疆域,从而助推人类命运共同体的建设。

一 太空国际关系演变中安全秩序构建的缘起

太空技术的发展、太空军事利用的推进和冷战后国际体系的变化共同促成了当前国际太空环境的形成。2001年,唐纳德·亨利·拉姆斯菲尔德(Donald Henry Rumsfeld)领导的美国国家安全太空管理和组织评估委员会提交了一份报告,提出了“第一个太空时期”和“新的太空时期”的说法。报告认为,“第一个太空时期”是试验与发现太空的时期,而在“新的太空时期”中,美国将掌握在太空领域的作战能力。[3]2014年,美国国家航空航天局(NASA)高级咨询师托马斯·克雷明(Thomas E. Cremins)认为,随着冷战后越来越多国家、企业和私营部门参与到太空中来,国际太空活动呈现出与先前不同的时代背景。[4]美国智库国际战略研究中心(CSIS)的学者托德·哈里森(Todd Harrison)在《第二太空时代的国家航空航天局:探索、合作与安全》[5]及《第二个太空时代的冲突升级与威慑》中,[6]认为太空商业利用、地缘政治环境和军事力量平衡的同时变化,带来了国际太空活动的新面貌。在这样新的时代背景下,太空国际环境呈现出太空活动主体数量猛增、太空国际竞争更加激烈、太空军事对抗更趋明显、太空商业化势头迅速高涨的主要特征,并面临着公地悲剧、沟通失效、战略稳定性失衡等一系列新问题。

(一)太空安全互动环境的新特征

当前太空安全互动环境的变化是太空技术发展、国际体系变化和大国战略调整所共同导致的。太空技术的发展和扩散导致参与太空活动的行为体数量不断增加、身份更为多样;冷战结束后,大国再也无法在太空中发挥绝对的支配作用,太空安全互动环境呈现出如2011年美国《国家安全太空战略》中所表述的特征:拥挤(congested)、竞争(competitive)和对抗(contested)。[7]

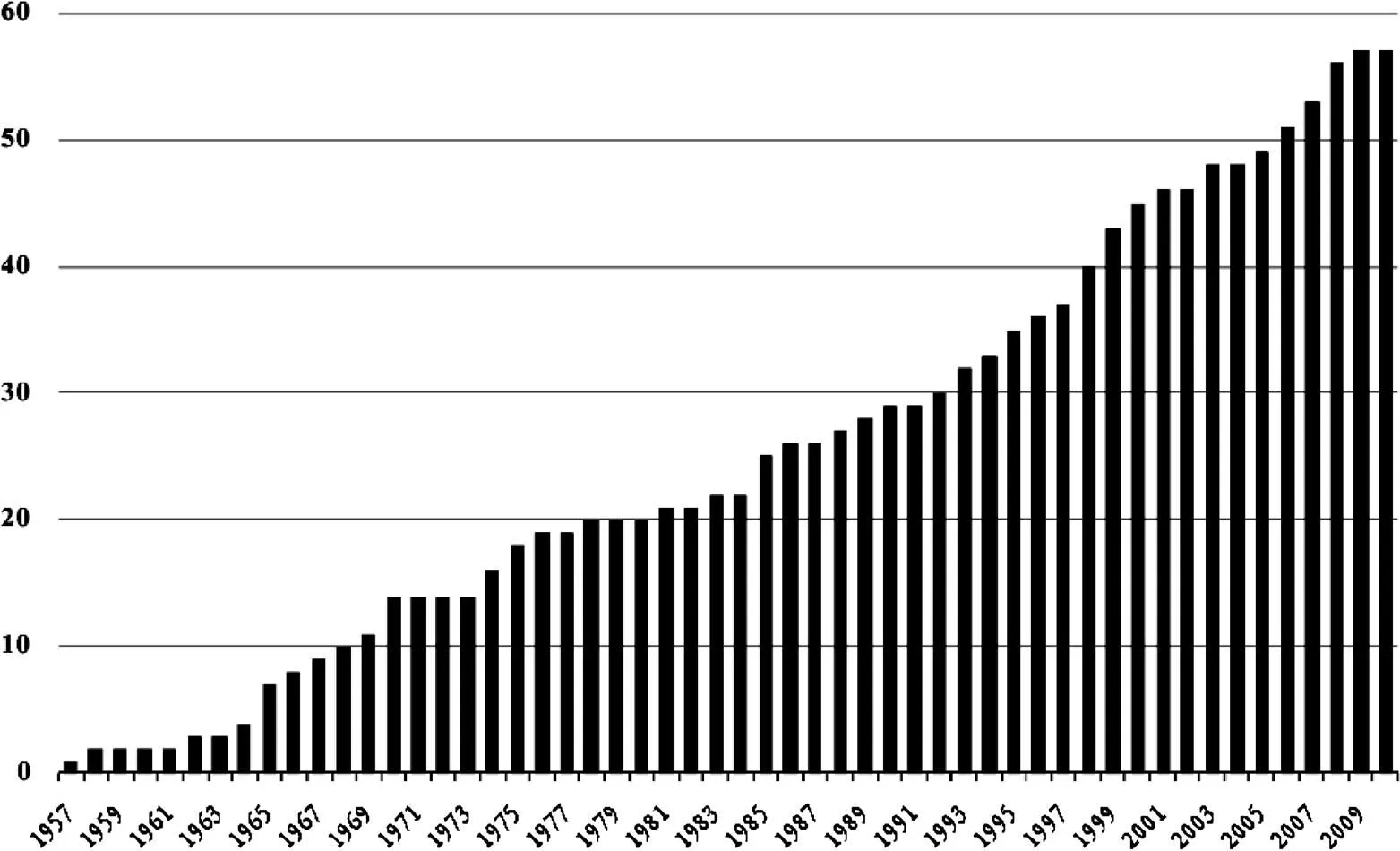

第一,太空环境将更加拥挤。冷战时期,拥有太空发射能力的行为体非常有限,太空几乎只是主要发达国家的“俱乐部”。而进入21世纪以来,太空技术的广泛扩散和商业太空活动的不断推进,促使越来越多的国家成为太空行为体。韩国、朝鲜和伊朗已经拥有了卫星发射能力,巴西、哈萨克斯坦等国的运载火箭项目已经取得了一定进展,乌克兰也拥有独立建造泽尼特(Zenit)运载火箭的能力。阿根廷、伊拉克、利比亚、巴基斯坦、南非和叙利亚等发展中国家已经具备亚轨道发射能力,能够将火箭送入太空。[8]目前,太空中正在运行的卫星有2 000多颗,70多个国家拥有自己的卫星。[9]随着全球化的发展和太空技术的普及,拥有太空资产的行为体数量增长趋势更为明显(参见图1)。太空行为体数量增加直接导致了太空发射的卫星和航天器数量的增多。从2007年1月至2009年1月,全球新增航天器仅144枚;而在2018年12月至2019年3月间,新增航天器数量就已经达到173枚。[10]由此带来的太空碎片陡然呈现出几何数级的迅速增长。根据2019年监测的数据,直径大于10厘米的碎片约有23 000个,直径大于1厘米的碎片500 000余个,直径小于1厘米的碎片更是数以百万计。[11]

图1 1957~2009年太空中的行为体数量

资料来源:US Department of Defense,, 2011, p. 2.

第二,太空环境呈现出更具竞争性的态势。冷战时期,美国和苏联是全球太空活动中绝对的主角,冷战结束后,随着越来越多行为体参与太空活动,个别大国在太空领域的支配地位逐步下降。1957~1990年,太空中93%的卫星均由美苏两国发射;而从1991年到2016年,43%的新卫星和39%的发射活动都来自美俄以外的国家。欧盟国家、日本、中国等行为体的发射数量呈现年均5.5%的指数级增长。[12]在太空国际贸易领域,美国的卫星制造利润从20世纪90年代占世界的60%~70%,下降为21世纪初的40%,截至2017年基本稳定在44%左右。[13]美国卫星出口的全球市场份额由1995年的73%下降到2005年的25%,同时,卫星出口贸易也从先前的美、英、俄三足鼎立,发展为多国参与的竞争态势,法国、意大利、德国和乌克兰等国在国际航天市场中迅速崛起。[14]此外,商业公司日益成为参与太空竞争的重要力量。冷战时期,只有4%的卫星用于商业用途,而当前商业公司所属的卫星已经超过36%。[15]一些商业太空技术甚至比军方的技术更为先进。以太空探索公司(SpaceX)、维珍银河公司(Virgin Galactic)、蓝色起源公司(Blue Origin)等为代表的私营太空企业正竞相降低进入太空和利用太空的成本,并在向太空旅游、小行星采矿、在轨服务等新型项目上不断探索。

第三,太空国际环境中的对抗性更趋明显。海湾战争中,美国向全世界展现了太空能力支援军事作战的力量“倍增器”效果,太空军事化迈入了新的阶段。首先,越来越多的国家开始追求太空军事能力。从1961年7月到2018年4月,全世界一共登记发射了571颗军用卫星,其中仅在2010年到2018年4月就发射了128颗军用卫星。而在2017年发射的12颗军用卫星中,美国仅占1/6。[16]印度在2007年发射了首颗军事侦察卫星,并在印度陆军公布的文件《太空展望2020》中明确提出向太空要“战斗力”。[17]以色列、伊朗、朝鲜、土耳其和摩洛哥等国都纷纷拥有了自己的军事卫星。太空的军民两用性和太空商业化的发展也使太空军备竞赛更加复杂。据统计,军事卫星大约占所有航天器的8%左右,但可以用于军事目的的航天器却占到70%,实际所占比例可能还会更高。[18]其次,进攻性太空能力的门槛不断降低。进攻性太空能力以对手的太空能力(太空系统、部队、信息链路或第三方太空能力)为目标,使用欺骗(deception)、干扰(disruption)、拒止(denial)、降级(degradation)或摧毁(destruction)的手段达到预期效果。虽然天基武器、动能打击武器等对太空系统造成“硬杀伤”的武器系统造价昂贵、数量稀缺,但随着技术的进步,电磁干扰等“软杀伤”进攻性太空能力的技术和成本门槛越来越低,很容易就能被缺少太空力量的国家、组织甚至个人获得。据报道,只需要耗费7 500美元就可以研制出一台针对超高频卫星的干扰机,其制作方法甚至直接出现在互联网上。[19]技术的扩散使得卫星干扰事件频频发生,太空“软杀伤”行动成为部分国家进行太空对抗的首选。

(二)太空安全秩序构建面临的新问题

太空的无疆域性和高远位置使得像美国这样极具霸权野心的行为体围绕太空安全进行互动时,往往是为了抢占太空这一战略制高点,从而获取在国际体系内的相对优势。在当前拥挤、竞争和对抗的客观环境下,太空国际体系中资源争夺、军备竞赛频发,太空安全秩序呈现出公地悲剧、沟通失效、战略稳定性失衡等问题和风险。

第一,各国抢占太空资源导致的“公地悲剧”。太空不属于任何一个国家,呈现出各国主权无法延伸到太空的无疆域性,但所有国家都渴望利用太空。21世纪以来,越来越多的国家、组织和企业具备了太空发射能力,这也导致行为体纷纷对有限的太空资源展开了争夺,越来越多的“物体”被放置在地球轨道上,并由此带来了碎片、射频介入、潜在干扰和轨道资源竞争等问题,[20]甚至出现太空领域的“公地悲剧”(The Tragedy of the Commons)——公共物品在产权不清晰的条件下必然导致滥用而毁损,最终损害行为体自身的利益。[21]为了获取可靠的太空能力,不同行为体的各类大型卫星星座计划相继出现,为国际太空资源的协调增加了更多困难。仅在2014年11月至2015年2月期间,国际电信联盟已经注册了至少6个卫星网络,其范围遍布近、中、远地球轨道。[22]各国竞相发展“快速响应发射”和“一箭多星”能力,力图实现在短时间内向太空发射大量卫星组网,一次发射的卫星数量甚至可达数百颗。而更多的卫星星座还在计划中,并随着卫星小型化和模块分散化的扩展不断增加。卫星发射和太空活动无疑将不断增加太空碎片的数量。这些碎片不仅能以每秒8公里以上的速度撞击正在运行的航天器,还会因为撞击彼此而产生更多的碎片,不断扩大互相撞击的可能性,无差别地威胁每一个航天器的飞行。核动力火箭和航天器的增多还可能使核污染的风险加大,对太空和地球大气环境造成难以预估的破坏。同时,国际电信联盟保护频率不受干扰的规定也遭到了滥用。《国际电信联盟组织法和公约》第45条规定,“所有电台的建立和运作都不能对其他成员的无线电服务或通讯造成有害干扰。”而第48条又规定,军事通讯不受国际电信联盟章程的限制。[23]但军事太空活动可以包括各种商业和民用太空设备,而且构成了最大的太空用户群之一。到2016年5月,已经有位于62个独立轨道位置上的120个卫星网络申请为用于“国防、军事或政府使用”目的。[24]这增加了无线电频率协调和管理的挑战。随着国际社会对卫星通信带宽的需求增加,更多的卫星通信应答器投入使用,出现射频干扰的可能性就越大,这种干扰轻则影响航天器的正常功能,重则引发航天器的错误操作而导致撞击甚至坠毁事件,最终破坏太空的物理环境。

第二,缺少太空行为规则导致的沟通失效。太空领域的行为规则主要是由国际法和国际条约确定的,但现有的国际条约从冷战时期延续至今,对许多具体概念都没有详细解释或形成国际共识,尤其是在处理太空碎片、控制太空武器化和军事化、规范太空轨道和频率竞争等方面无法发挥作用。[25]《外层空间条约》规定,各缔约国需“出于和平目的”利用太空。[26]但条约却没有具体界定何为“和平目的”,导致国际社会对这一太空利用的原则出现了“非侵略的”和“非军事的”两种解释,这就使各行为体都按照自己的利益解释规则。美国就声称没有任何法律约束美国在太空、从太空和向太空研发、部署和使用武器,[27]这无疑会激化太空中的利益冲突和安全风险。对太空武器的界定也存在争议,中国和俄罗斯提出的《防止在外层空间放置武器、对外层空间物体使用或者威胁使用武力条约草案》(PPWT)将太空武器定义为“制造或改造的、基于任何物理原理用来消除、损害或干扰在外空、地球表面或空气空间中物体的正常功能,以及用来消灭人口和对人类生存至关重要的生物圈组成部分或对其造成损害的任何外空物体或其组成部分。”[28]美国则认为这一提法没有包含由地表投送的反卫星武器,并在2008年否决了这一提案。[29]各国在某些关键的太空问题上缺少共识,新的太空行为规范在短期内又很难形成,这就使国际社会不但很难遵循公认的行为规则开展太空活动,而且在太空军备控制等太空安全的关键问题上难以沟通协调,构建太空安全秩序的努力效率低、进展慢。

第三,“攻击占优”导致的战略稳定性失衡。太空系统脆弱性和轨道的相对可预测性使得太空系统具有易攻难守的特性,太空领域的攻防对比(offense-defense balance)更有利于进攻的一方。攻防对比是指为了获得胜利,进攻方与防御方投入的武装力量成本之比。[30]随着太空攻击手段的技术和经费门槛不断降低,初期较少的投入就能够获得很大的成效;而太空防御则面临着研发时间长、经费消耗大、成效不明显的困境。也就是说,在太空防御真正发挥效果之前,低门槛的太空攻击就已经能够对其造成破坏,甚至进一步打断太空防御的发展进程。这就造成了太空军事竞争中“攻击占优”的现实情况——行为体出于提高效费比的偏好更倾向于在太空率先发动攻击。[31]这种“攻击占优”的情况无疑会削弱太空领域的战略稳定性(strategic stability)。太空能力强的一方更希望利用自身优势夺取先机,其对手为了避免处于被动,也会铤而走险,试图首先发动攻击。[32]这更容易导致太空冲突的发生。在目前尚无太空战争升级框架的情况下,由双方认知不同引发的太空冲突极易导致两国的全面战争,带来无法控制的灾难性后果。此外,虽然各国发展太空能力的水平参差不齐,但普遍都认识到太空作为战略制高点的重要性,也都在各自能力范围内加紧了对太空资源的争夺。因此,任何行为体太空能力的进步都必然成为其他行为体效仿或反制的对象。太空能力强的国家在太空信息支援能力、天对地打击能力等方面你追我赶,太空能力弱的行为体则努力通过发展反卫星技术等以求获得不对称优势。太空军事化和太空武器化日趋严重。在战略稳定性难以实现的情况下,爆发冲突的可能性也随之增加。

二 太空安全秩序构建面临的体系压力

太空国际关系作为内嵌于现代国际体系内的新生成分,首先受到来自体系层面权力结构严重失衡的冲击。冷战的结束意味着国际体系内权力格局的流变,“两极格局的终结为新格局的形成提供了历史性的机遇,世界各种力量对比消长造就了‘一超多强’的格局。”[33]美国强化日渐独立的太空威慑功效,必然导致俄罗斯等其他主要太空国家的反威慑应对。这种威慑与反威慑的摩擦升级又必然导致冲突危险的加深。在拥挤、竞争和对抗的太空国际环境下,面对公地悲剧、沟通失效、战略稳定性失衡等风险问题,美国的太空威慑活动及其导致的太空国际关系变化已经成为当前太空安全秩序构建中面临的主要体系压力。

(一)“一超多强”国际体系中太空安全形势变动

冷战结束后,国际体系格局从“两极”向“多极”方向发展,但时至今日,多极化并未真正到来,说得具体点,现今国际体系呈现出“一超多强”的格局,即美国依然保持着唯一超级大国的身份,中国、俄罗斯、欧盟、日本构成“多强”,印度、巴西等紧随其后。当然,这种大国或地区力量构成的国际体系格局是以各自的综合实力作为基础而复合建构出来的,这种“一超多强”格局反映了国际体系层面的物质实力分布和观念主导的强度状态。以航天技术为基础的太空力量是这种国际体系中典型的“结构性调节因素”,该因素“调节了基本结构要素的影响,但它并不是互动本身。”[34]这些内嵌于国际体系中的结构性调节因素是体系的、外部的,会潜在地影响着单元层次的国家。[35]

由于“一超多强”国际体系内权力一度严重失衡,美国作为霸权国并没有沿着“霸权稳定论”所谓的理性思路去维护现有国际秩序,反而妄想通过追求绝对实力来护持其绝对霸权。从安全层面来说,美国试图逐步减少对核武器作为威慑手段的过分依赖,逐步加入太空系统作为威慑手段这一新的明显占有优势的部分,而“在美国引进导弹防御、外空雷达等项目之后,战略稳定性考察的不确定性增大”。[36]美国2002年《核态势审议报告》[37]和通过的《国家安全战略》(NSS)及《核态势评估报告》(NPR)等战略文件,强调对由携带核弹头的战略轰炸机、核潜艇和陆基弹道导弹组成的旧“三位一体”国家威慑战略进行调整,提出由攻击性(常规和核)打击系统、导弹防御和反应灵敏的国家安全基础设施组成的新“三位一体”国家威慑战略。

为此,美国在保持核威慑力的同时,迅速提升太空在美国威慑战略中的地位,以太空快速打击系统补充其常规打击能力,而导弹防御系统则构成其防卫能力的主要支柱,太空指挥控制系统更是其反应基础结构不可或缺、不可替代的核心组成部分。美国逆时代潮流而大力推进的太空武器化和军备竞赛,构成了21世纪以来国际体系层面日益清晰的威胁。虽然当前并没有任何国家在太空安全互动中有能力对美国构成实质威胁,甚或展现敌意,但和平的机遇并没有出现。反而,因美国咄咄逼人的进攻姿态,构成了对国际和平清晰可见的威胁。美国从海湾战争开始,不断加大幅度将太空系统运用于实战,从时间上来看,这种威胁的清晰度已不是迫在眉睫的问题,而成为撬动攻防平衡的杠杆,现实地威胁着全球的战略稳定。美国施加的威胁留给其他太空主体可供采取的选择越来越少,除了发展非对称性和平反制手段以及外交上的联手防范外,合乎逻辑的理性选择的余地并不多。

(二)美国加大太空威慑营造出约束性战略环境

冷战后,由于苏联这一“极”的突然消失,美国失去与之抗衡的对手,各国理应进入一个机遇和威胁并不清晰的包容性战略环境。“因为美国的实力远超任何其他国家——美国远不清楚中国是应该予以遏制的迫切威胁,还是应该进行接触和拉拢的伙伴。”[38]从世界各国面临的战略环境来看,“威胁(或机遇)越迫在眉睫,威胁越严重(或者机遇越诱人),国家的战略环境越具有约束性。”[39]冷战结束后,太空均势发生了根本性的变化,美国占压倒性优势的地位更为突出。至2019年3月底,世界各国在轨卫星2 062颗,包括432颗军事卫星,其中美国卫星总数与军事卫星分别为901颗和176颗,总占比约为43.7%;俄罗斯为153颗和 93颗;中国为299颗和99颗,总占比只有14.5%,不到美国的1/3。[40]在太空军事应用方面,美国遥遥领先于其他国家。在航天能力与战斗力的整合方面,美国做得比其他任何国家都要彻底和成功。实际上,只要美国不“发难”,各太空主体将置身于典型的包容性战略环境。但由于美国沿着冷战思维追求后冷战时期的绝对霸权,大力推进太空武器化和军备竞赛的威胁,从国际体系层面营造出压抑的约束性战略环境。

美国日益加大对太空威慑的依赖,除了其“身体已进入21世纪,而脑袋还停留在冷战思维、零和博弈的旧时代”[41]的落后观念影响外,核力量的恐怖抗衡和信息技术、航天技术的突飞猛进及其交相融合等物质因素同样不可忽视。观念因素和物质因素两者的耦合使得美国在海湾战争运用太空力量尝到甜头后,急不可耐地抛出“太空珍珠港”(Space Pearl Harbor)等说辞,退出《反弹道导弹条约》,加快地区导弹防御系统(TMD)和国家导弹防御系统(NMD)的实际部署。2006年美国新的太空政策曾突出地强调:美国享有绝对太空自由行动权;不让“敌国”进入太空;鼓励参与合作,扩大军方太空权力;抢占太空优势,着眼部署武器;拒绝签署任何限制美国太空发展的国际协议等。[42]

美国试图凭借其在进入太空发展的“全能冠军”的绝对优势,极力谋求绝对优势和绝对霸权。随着科技的不断成熟,美国不断推动太空军事化走向武器化,引发进一步的太空军备竞赛,导致其他武器特别是大规模杀伤性武器的扩散,对太空安全造成严重的消极影响。美国已将提升太空作战能力列为美军今后的重点发展方向。为确立太空霸权,美国特朗普政府和国会向导弹防御局提供115亿美元拨款,其政府计划将陆基导弹拦截器的数量从44个增加到64个,并购买额外的区域导弹防御拦截器。[43]2018年3月,美国总统特朗普提出在美军现有军种之外组建独立的“太空军”;5月1日,特朗普再次重申要建所谓的太空军,并强调还将“认真考虑”与之配套组建一个全新的军事部门。6月18日,特朗普下令美国防部立即启动组建太空军的进程。2019年2月19日,特朗普在白宫签署《太空政策指令4》(SPD-4),指示成立美国“太空军”,由国防部起草法案,在美国空军内部建立一支太空部队。为此,美国即将组建的太空军将成为继美国陆军、海军、海军陆战队、空军和海岸警卫队外的第六军种。[44]

(三)太空安全领域各国反威慑的复杂应对

美国加快推进太空武器化和太空军备竞赛的趋势对太空安全构成严重威胁。美国独霸太空的企图使太空安全困境进一步加剧,引起了全世界的不安与公愤。对于美国以外的其他太空主体而言,面临着来自美国高清晰度太空威胁的约束性战略环境,各自的反应依然是复杂的。由于无政府国际体系的固有特征,“国家通常在评估实力对比、他国意图和时间范围时面临一定程度的不确定性。”[45]但总体而言,太空安全关系作为内嵌于现行国际体系的新生成分,其状态属性依然体现为国际体系投影的特征。日本依循其“与强者为伍”的简便决策思路,冷战后进一步深化日美军事同盟。2003年6月,日本和美国发布了题为“21世纪合作框架”的太空安全政策报告,[46]扩大日美太空安全合作。2008年5月,日本通过《太空基本法》,公然宣布放弃其自1969年以来奉行的“非军事”原则,为太空军事化松绑,从而加大了太空安全威胁,给地区安全与稳定带来复杂的不利影响。

“即使有完全清晰的判断,由于存在新古典现实主义所指出的单元层次的中介变量,一些国家的某些行为者也仍然会感到存在不确定性。”[47]对于欧盟范围内的太空主体而言,国际体系下的多层次主体对于来自美国太空威慑的压力,其反应更显复杂。由于大多数主体与美国有着同盟性质的关系,因此,并没有任何反威慑的意图和战略,有的不过是避重就轻地强调“面向地球”太空政策取向。2003年,欧盟(EU)与欧洲空间局(ESA)[48]联合发表《欧洲太空政策绿皮书》草案,以及《欧盟太空安全政策行动计划白皮书》,[49]努力提高其国际竞争力。2018年6月,欧盟委员会建议在欧盟2021~2027年的下一个长期预算中投资160亿欧元(约合188亿美元)来维持并进一步提升太空领域的领先优势。欧盟委员会的提案建立在2016年10月《欧洲太空战略》和2017年《工业政策战略》的基础之上,确保欧盟太空活动的投资连续性,支持欧盟在安全等领域的行动。与此同时,欧洲国家,特别是法国、德国、意大利和英国,均在独立发展自己的军用卫星系统。由此可见,欧盟范围内的太空主体与美国相向而行的程度远不及日本,而是极力增强自主性的前提下谋求自身安全利益的最大化。

国际体系对太空国家的约束,使得除美国以外的太空国家既面临着实力超强国家的战略压力,也面临着自身定位、国际责任、与发展中国家关系等一系列决策难题。美国与俄罗斯太空威慑与反威慑的较量,除了国际体系层面的权力抗衡外,还应从美俄自身的国家战略威慑体系来度量。“瘦死的骆驼比马大”,虽然今日的俄罗斯相对于苏联已今非昔比,但俄罗斯仍是世界上唯一能与美国并驾齐驱的太空大国。俄罗斯针对美国新的“三位一体”威慑战略,提出俄版“三位一体”反威慑战略。针对美国发展导弹防御系统,俄罗斯不仅很快重启和改进“白杨”-M洲际弹道导弹的发射,而且也是最早组建太空防御部队的大国之一。对于2018年美国特朗普政府宣布欲建太空军,俄罗斯方面警告称,美国计划建立“太空军”可能会导致灾难。如果美国胆敢违反《外层空间条约》,将大规模杀伤性武器送入轨道,俄罗斯会准备好进行“强烈报复”。

此外,美国从护持绝对霸权出发,曾于1999年出笼《考克斯报告》,给中国太空安全施加种种压力和威胁,其中包括禁止转让航天技术、禁止美国公司参与中国商业发射活动等。对此,中国既要警惕“星球大战”魔影重生,[50]又应大力推进自身航天事业发展和国际太空安全合作。至于印度匪夷所思地以所谓“中国威胁”为借口,加快太空军事化的步伐,同样应置于美国主导的国际权力格局中来解释和观察。

三 太空安全秩序构建中的战略指向

在现行的国际太空法框架下,国家仍然是太空安全互动最重要的行为主体。在航天技术加速进步、国际关系错综复杂的情况下,找准国家利益并据此制定政策、确定相应立场是一项艰巨复杂的工作。国家作为国际体系下的单元层次,围绕国家这一主体的各种中介变量,“将限制国家是否对体系层次压力做出应答,同样也会限制国家如何应答体系层次的压力。”[51]冷战结束以来,国际体系权力结构正进行着深刻的调整,全球化和逆全球化交相涌动,太空力量对国家安全的影响日益深刻,置身其中的国家对太空安全的认知呈现出敏感性和规范性并存的特征。在太空安全这一特定议题领域,在当前国际体系给国家带来的约束和机遇面前,各种单元和次单元层次的中介变量影响着国家之间的太空安全互动,并使其呈现出明显的效率竞争型社会化。发展太空力量成为各国在这个博弈问题中的占优策略均衡,也是唯一的纳什均衡。[52]然而,各国争先恐后发展太空力量必然会改变物质层面的权力结构,任何妄想以绝对太空实力护持全球霸权的企图不可能得逞。

(一)国家太空安全认知具有敏感性和规范性

对于国家太空安全认知影响明显的两个中介变量是太空力量的安全功效和太空国际法规。国家太空安全决策和战略的制定均是建立在一定认知基础之上的,而“认知不仅受国际因素影响,还受到领导人意象和战略文化的影响。”[53]太空力量在国家安全中的作用会影响国家安全决策者的意象,而太空国际法律法规则构成影响国家安全决策者的战略文化因素。

对于认知具有过滤作用的国家安全决策者的“意象”虽然有着个性化的一面,但因考虑到国家安全决策关涉国家生死存亡,追求国家利益最大化的理性主义思路仍然是最令人信服的。因此,决策者的意象并不是完全主观随意的,而是基于太空力量在维护国家安全中的物理效应和价值。当前,航天技术、核技术和信息技术“三位一体”正在成为确保有利战略威慑态势的关键,并引发了军事领域的新变革。太空力量已显现巨大的战略威慑功能,发展航天技术、开发利用太空已成为各国增强国力、争夺有利战略态势的重要途径。因此,各国对太空安全问题都高度重视,内嵌于国际体系中的太空安全互动活动及关系成为高度敏感的高阶政治范畴。由此不难看到,各太空国家对自身的国家战略、军事战略都进行了调整:由应对明确的对手、侧重战略威慑转向应对不确定威胁、侧重战术应用;由政府一枝独秀进行航天活动转向多主体航天主导下的多方面协调发展,并充分利用民用尤其是商业太空设施为国家安全服务。

对国家太空安全认知具有重要影响的另一个中介变量是战略文化因素,“它能影响国家感知、适应体系刺激和物质实力的结构性转变的方式”。[54]对于国家间太空安全互动具有普遍约束性的战略文化因素则有太空国际法律法规。总体说来,这是一套形成于冷战时期美苏两极抗衡国际体系中有关太空战略安全的法律规范,并通过基本成功的实践和制度化社会化,扎根于无政府的自助环境中,逐渐成长为政治领导人、社会精英,甚至公众的战略理解。这一法规体系的主体部分是“联合国和平利用外层空间委员会”(COPUOS,简称“外空委”)颁布的5个国际条约,即《外层空间条约》(1967年)、《营救协定》(1968年)、《责任公约》(1972年)、《登记公约》(1976年)和《月球协定》(1984年)。[55]此外,还包括《联合国宪章》及联合国通过的相关决议,[56]以及一些涉及太空活动的相关国际协定。[57]作为规范太空安全秩序的战略文化因素,其确立起的人类共同利益原则、平等共有原则、和平利用原则、国际责任原则、资源分配原则等,已外化为当前构建太空安全秩序不可忽视的前提要素,这些影响深远的规范和解决冲突的惯例,影响着国家太空安全决策者的认知取向。

(二)国家间太空安全决策的效率竞争型社会化

由于太空力量在国家安全领域与日俱增的战略意义,在国家安全互动中,国家太空安全决策除了受决策者对国际体系层面安全压力的接收、认知影响外,还受到战略协调、国家互动情势以及政治过程的综合作用。“当今国际政治基本的时代特征是全球化(Globalization)”。[58]现代科学技术的快速发展使世界各地更为紧密地联系在一起,通过市场机制对各种资源禀赋进行最优配置,充分发挥各自比较利益优势。航天技术作为现代科技前沿的集成体现之一,“实质是通过全球进入和全球存在快速、同步地影响地面活动。”[59]从技术本质上看,应是助推全球化的重要力量。但由于以航天技术作支撑的太空力量作为内嵌于国家力量体系中的新型力量,它在国家安全互动中的战略意义,加之太空作为典型的全球公域、存在诸多特殊位置点、具备高远位置、无疆域性和真空的环境特征,进一步放大了其安全功效。因此,各太空国家加大了对有关太空力量建设方面的严格保密做法。当生存与安全忧虑成为国家间太空安全互动决策的首要考量时,相关国家必然在防范他国威胁的前提下优先发展自身太空力量以追求相对获益。

在低政治认同的国家互动情势下,如果有权威国际机构或强大物质力量约束,亦或太空国际法完备有效,能使太空军事化高度受控,就极易导致权威强制型社会化。[60]鉴于国家间太空安全决策受物质权力或制度力量的限制,要么照顾彼此利益合作共赢,要么通过自我约束,切实遵守太空和平利用的原则,减少其在国家安全方面的功效。实际情形恰恰相反,美国有强大的太空力量,但它不愿意实行太空军备控制,联合国有关机构和现有国际太空法也无法有效防止太空武器化和军备竞赛。在国际太空安全领域,这种低度政治认同与低度暴力受控的复合结构,极易导致各国太空安全决策的效率竞争型社会化。“在此种结构情势下,‘以力假仁者霸,以仁假力者亡’,利己主义较利他主义更易为体系行为体所学习和内化,生存竞争更有利于那些类属身份和团体身份再造型规范的扩散与传播”。[61]因此,短期来看,国家间太空安全决策的效率竞争型社会化,必然导致各国竞相发展太空力量,有些国家甚至铤而走险、肆无忌惮地推进太空武器化,挑起军备竞赛,太空安全关系将朝着进化冲突的方向演进。

在这样的政治过程中,基于太空力量的权力成为国家安全互动追逐的目标。为了适应战略环境与形势的变化要求,各太空国家大力发展应用卫星,拓展应用范围,把有限且适用的和平反制手段作为近期装备发展的重点,进一步发展航天高技术群,掌握一批太空核心技术,增强技术储备,建立和发展强大的太空力量,提高核心竞争力。太空大国则在载人航天、月球探测等技术基础上,适时地将有关能力隐性转化为有效的太空威慑能力,以便在国际竞争格局中,既能威慑对手,又不怕对手威慑,为维护和拓展自己的国家利益提供充分安全屏障。面对美国咄咄逼人的太空威慑战略,俄罗斯等国被迫以展示太空实力的方式展现国家实力,以求在尽可能范围内避免直接宣示武力的消极后果。譬如,一国能将相当数量的物体射入轨道,并进行难度较大的交会对接,则具有显而易见的反威慑效果,有利于在全球范围内树立大国的形象。[62]

(三)国际社会中变量关系转化与战略调整

太空安全秩序的构建主要取决于国家间太空安全决策能否由进化冲突转向进化合作。对于现代科技发展推动着全球化在曲折中前进的当今世界而言,国际体系对于国家安全决策具有越来越明显的首要因果作用。正如前述,在由两极向多极演化中的“一超多强”的国际体系结构中,由于唯一超级大国美国在垄断资本追求不断扩张的本性驱动下霸权野心日益膨胀,其现实表征更接近于肯尼思·华尔兹(Kenneth N. Waltz)预计的一极独大下的竞争性,因为霸权国有极强的动机按照掠夺的方式行事,而其他国家由于害怕遭到掠夺会寻求制衡霸权国。[63]由此,21世纪太空安全秩序的构建不但一度陷入停滞状态,甚至出现了较明显的倒退,2001年美国正式宣布单边废除《反弹道导弹条约》即可作为佐证之一。不过,“由于因变量的范围随时间的变化而扩展”“每个中介变量在特定时间对特定因变量的影响会发生细微变化”。[64]随着国际社会中太空主体间的互动发展,太空力量功效、太空国际法规、战略协调、国家互动情势、政治过程等中介变量积极的一面将会逐步显现出来。对此,各国应当在保持战略审慎的前提下继续保有信心,共同致力于构建包容、普惠、和谐的新太空秩序。

第一,太空力量功效增强将使国际社会对太空安全决策愈发审慎。随着时间的延长,以航天技术为基础的太空力量的发展将进一步增强国家安全的作用,甚至彻底改变冷战时期有关航天技术作为政治象征的刻板印象。以太空力量国家安全实际功效的增强作为中介变量,在提升太空安全决策者认知敏感性的同时,也会因兹事体大的原因而使决策者变得更为谨慎。现在,太空安全问题已引起国际社会的高度关注,世界上广大爱好和平国家均表示深刻的关切和警惕。[65]同时,太空系统在信息传输和沟通中的“瞬间全球”特征,使得各国竞相发展太空能力,会导致彼此之间的透明程度大幅增加,从而限制个别国家通过太空技术优势控制其他太空国家的企图得逞。

第二,全球范围内太空力量发展导致的权力制衡将使得防止太空武器化成为更普遍的共识。太空安全由进化冲突向进化合作转化的关键是,当有越来越多的国家具有越来越强大的航天技术能力时,试图利用太空实力优势的霸权国家最理性的选择应是考虑太空战和太空军备竞赛带来的严重后果,而采取更为审慎的态度进行相关安全决策。同时,对于新兴太空国家而言,面对霸权国在太空的超强实力,理性的选择也不会径直去挑战霸权,而是一如既往地采用太空和平政策,更好地服务于国家综合实力的稳步提高。从长期来看,随着太空国家数目的不断增加,国际社会共识和舆论正逐步引导国家间太空安全互动决策“向善”转化,积极推进国际太空立法,争取实行太空非军事化的做法正得到越来越多国家的正面回应。在国家安全互动中,太空力量你追我赶发展导致的权力分散化、均衡化,国际社会正在就尽早缔结一项全面禁止太空武器的条约,禁止在太空试验、部署和使用武器和武器系统及其部件,并力争销毁现有的太空武器系统等问题,逐步成为国际社会的广泛共识。[66]

第三,太空武器化和军备竞赛威胁将凸显太空国际法的漏洞,进一步刺激国际社会的立法意愿。随着人类太空利用的普及和深化,作为战略文化层面的中介变量——太空国际法规也因其所存在的漏洞和不足的凸显而更加引人关注。对于太空国际法的不足和面临的挑战,国际社会有了愈来愈广泛的认识与了解,越来越多的国家形成了利用政治、法律等和平手段维护太空安全、防止太空军备竞赛的共识,要求进行新的太空条约谈判、制订新的太空活动行为准则、建立太空透明和信任措施等。中俄等国反对太空军备竞赛的立场也得到了发展中国家和其他国家的广泛赞同。2017年11月,“第72届联大负责裁军和国际安全事务第一委员会(联大一委)会议通过了《防止外空军备竞赛的进一步切实措施》和《不首先在外空放置武器》两份安全决议,‘构建人类命运共同体’理念再次载入这两份联合国决议,这也是这一理念首次纳入联合国安全决议。”[67]

第四,太空力量全球性实质引领的共同利益观念将助推各国寻求国际合作。作为新生成分的太空安全关系与国际体系发生着持续的互动,前者在受到国际体系影响的同时,反过来也影响着国际体系的价值取向和观念进化。太空是人类共有的万代疆域,和平开发利用太空是人类的长期伟业。在现实的太空国际关系中,包括商业利用在内,各种太空活动只有在所带来的实惠和利益由全人类共享的情况下,才被认为是符合“人类共同利益”原则的。为全人类谋福利,必然反对通过军事对抗使太空利益只为部分国家甚至一个国家所享有。大多数国家认同并坚持和平探索利用太空,努力维护全人类的共同利益,甚至在《关于各国在月球和其他天体上活动的协定》(简称《月球协定》)中提出“人类共同遗产”概念。各国在太空领域形成的人类共同利益原则这一价值取向,促进了国际社会加强合作与协调,有效管控利益分歧和冲突,公平分配各国权益,尽力避免和防止战争,从而助推开放包容的新国际体系和人类命运共同体的构建。

四 结语

冷战的结束意味着国际体系格局的变化,作为内嵌于国际体系的新生成分的太空安全关系也随之进入21世纪。由于“一超多强”国际体系中作为唯一超级大国的美国试图利用其太空力量方面的“代差”,强化其国家战略威慑体系以护持其全球霸权,不断推进太空武器化和军备竞赛,对国际安全形势造成日益严重的威胁。国际体系层面太空安全压力影响着各国太空安全认知、决策和政策执行,构成了影响21世纪安全秩序构建的自变量。面对来自国际体系层次的太空安全压力,世界各国安全互动决策受到太空力量功效、太空国际法规、战略协调、国家互动情势、政治过程等中介变量的影响。这些中介变量将限制国家是否对体系层次压力作出应答,同样也会限制国家如何应答体系层次的压力。[68]随着国际社会中太空主体间的互动发展,太空力量在国家安全中与日俱增的功效使相关国家安全决策者更为谨慎行事,而现有太空国际法的缺陷和不足的日益凸显,也使各国认识到构建和完善太空安全秩序的必要性和紧迫性。在全球化曲折推进的时代,各国安全互动中太空力量发展你追我赶态势导致的权力分散与制衡,将促进各国太空安全互动情势由进化冲突向进化合作转变,太空人类命运共同体的前景有可能渐趋清晰。

为此,当前太空安全秩序构建中各国必须保持战略定力,在反对霸权国挑起的太空武器化和军备竞赛的过程中不要意气行事、迎头相撞地落入星球大战式的战略陷阱,而要适时进行战略调整,通过战略制衡、战略沟通和政策协调来实现可能的太空安全关系转变。国际社会应为建构持久和平、普遍安全太空治理体系,继续旗帜鲜明地反对太空武器化和军备竞赛,确保各国和平、自由地探索利用太空的权利,鼓励各国在不给他方带来任何威胁的前提下发展航天技术,逐步改变太空安全领域权力严重失衡的状态。国际社会应为维护环境友好、清洁美丽的太空新疆域,主张在联合国框架下并行不悖地推进《太空活动行为准则》的讨论和制订,综合考虑包括太空碎片、核动力源污染等问题,积极参与联合国和平利用外空委员会政府专家组和科学技术小组中有关建立透明和信任措施的讨论,以及其他可能影响太空环境安全的问题。“新战略空间的实践活动既受到国际体系内在特征的影响,也推动着国际体系的变化发展。”[69]世界各国在太空安全领域形成的“人类共同利益”理念,反过来对于共同繁荣、开放包容的新国际体系构建起着积极的示范和推动作用,“和则共赢、合则同安”更为深入人心,以协商化解矛盾,以合作谋求稳定,推动国际社会努力构建人类命运共同体,进一步维护国际体系的和平稳定,促进未来世界的融合发展。

[1] 徐能武:《空间政治学——政治文明新高地的复合建构之道》,北京:中国社会科学出版社2016年版,第105页。

[2]效率竞争型社会化(Competition-Oriented Socialization for Efficiency)这一概念由中国学者董青岭提出,它指代一种政治认同程度和暴力受控程度都较低的社会结构。在这样的社会结构中,并不存在着一个垄断和控制国家间暴力的合法性超级权威(super-authority),同时自我与他者又处于一种生存意义上的敌友划分状态,为生存与安全计算,每个国家都会优先考虑内化那些能够迅速增强其安全与防御能力的观念与规范,如权力平衡、相互确保摧毁与核威慑等。参见董青岭:《复合建构主义——进化冲突与进化合作》,北京:时事出版社2012年版,第123页。

[3] The Commission to Assess United States National Security Space Management and Organization,, January 11, 2001, pp. 9-10.

[4] Tom Cremins, “A New Space Age: Maximizing Global Benefits,”, World Economic Forum, 2014, http://reports.weforum.org/global- strategic-foresight/thomas-e-cremins-nasa-a-new-space-age/.

[5] Todd Harrison and Nahmyo Tomas, “NASA in the Second Space Age: Exploration, Partnering, and Security,”, Vol. 10, No. 4, 2016, pp. 2-13.

[6] Todd Harrison, Zack Cooper, Kaitlyn Johnson, et al.,, Washington D.C.: Center for Strategic and International Studies, October 2017.

[7] Department of Defense of the United States of America, Office of the Director of National Intelligence,, January 2011, p. 1.

[8]Jessica West, ed.,, Ontario: Pandora Press, 2010, p. 64.

[9] Jessica West, ed.,, Ontario: Project Ploughshares, 2019, p. vi.

[10] Union of Concerned Scientists, “Changes to the Database (Includes Additions and Deletions),” March 31, 2019, https://s3.amazonaws.com/ucs-documents/nuclear-weapons/sat-database/5-9-19-update/ changes+to+the+database+4-1-19.pdf.

[11] Jessica West, ed.,, Ontario: Project Ploughshares, 2019, p. 2.

[12] Todd Harrison, Zack Cooper, Kaitlyn Johnson, et al.,, Washington, D. C.: Center for Strategic and International Studies, October 2017, pp. 2-5.

[13]Satellite Industry Association,“2017 State of the Satellite Industry Report,” October 2017, https://www.sia.org/wp-content/uploads/2017/07/SIA-SSIR-2017.pdf.

[14] Center for Strategic and International Studies, “Briefing of the Working Group on the Health of the U.S. Space Industrial Base and the Impact of Export Controls,” 2008, p. 50, https://www.csis. org/analysis/health-us-space-industrial-base-and-impact-export-controls.

[15] Todd Harrison, Zack Cooper, Kaitlyn Johnson, et al.,, Washington, D. C.: Center for Strategic and International Studies, October 2017, p. 6.

[16]“Military Satellites,” April 15, 2018, http://www.n2yo.com/satellites/?c=30.

[17]袁臻睿:《世界太空军备发展的新态势》,载《国防科技工业》2009年第3期,第68页。

[18] David Webb, “On the Definition of a Space Weapon,” 2006, p. 13, http://praxis.leedsmet.ac. uk/praxis/documents/space_weapons.pdf.

[19]Paul Marks, “Wanna Jam It?”, April 22, 2000, https://www.newscientist.com/ article/mg16622351.400-wanna-jam-it/.

[20] Theresa Hitchens and Joan Johnson-Freese, “Toward a New National Security, Space Strategy: Time for a Strategic Rebalancing,”, June 2016, p. 15, http://www.atlanticcouncil.org/ images/publications/AC_StrategyPapers_No5_Space_WEB1.pdf.

[21] 程群:《太空安全的“公地悲剧”及其对策》,载《社会科学》2009年第12期,第13页。

[22]Attila Matas, “Conflicts Related to Radio Frequency Interference Abuse of ITU Regulatory Procedures,” 4th Manfred Lachs International Conference on “Conflicts in Space and the Rule of Law,” May 27-28, 2016, https://www.mcgill.ca/iasl/fles/iasl/1._a._matas.pdf.

[23] ITU,, Marrakesh, 2002, http://www.itu.int/en/history/Pages/Constitution And Convention.aspx.

[24]Jessica West, ed.,, September 2017, p. 31, http://spacesecurityindex. org/wp-content/uploads/2017/09/SSI2017FullHiRes.pdf.

[25] 何奇松、南琳:《太空安全治理的困境及其出路》,载《北京航空航天大学学报(社会科学版)》2012年第1期,第28页。

[26] U.S. Department of State, “Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and Other Celestial Bodies,” January 27, 1967, https://www.state.gov/t/isn/5181.htm.

[27] United States Air Force,, November 27, 2006, p. 27.

[28] 中华人民共和国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表团:《防止在外空放置武器、对外空物体使用或威胁使用武力条约(草案)》,2014年6月16日,http://www.fmprc.gov.cn/ ce/cegv/chn/cjjk/hdft/t1164486.htm。

[29] David C. DeFrieze, “Defining and Regulating the Weaponization of Space,”, Vol. 74, No. 3, 2014, p. 111.

[30] Charles L. Glaser and Chaim Kaufmann, “What Is the Offense Defense Balance and Can We Measure It?”, Vol. 22, No. 4, 1998, pp. 46-50.

[31] 徐能武:《21世纪初美国外空攻防对抗准备论析——基于攻防理论的视角》,载《外交评论》2013年第3期,第79-92页。

[32] 张曙光:《威慑理论:美国国际战略学的一个重要领域》,载《美国研究》1990年第4期,第51页。

[33] 孙关宏、胡雨春、任军锋主编:《政治学概论》,上海:复旦大学出版社2015年版,第297页。

[34] Glenn H. Snyder, “Process Variables in Neorealist Theory,”, Vol. 5, No. 3, 1995, p. 169.

[35] [加拿大] 诺林·里普斯曼、[美] 杰弗里·托利弗、[美] 斯蒂芬·洛贝尔:《新古典现实主义国际政治理论》,刘丰、张晨译,上海:上海人民出版社2017年版,第38页。

[36]李彬、聂宏毅:《中美战略稳定性的考察》,载《世界经济与政治》2008年第2期,第19页。

[37] Ronald H. Rumsfeld, “Nuclear Posture Review Report,” January 9, 2002, https://fas.org/sgp/ news/2002/01/npr-foreword.pdf.

[38] [加拿大] 诺林·里普斯曼、[美] 杰弗里·托利弗、[美] 斯蒂芬·洛贝尔:《新古典现实主义国际政治理论》,刘丰、张晨译,上海:上海人民出版社2017年版,第49页。

[39] [加拿大] 诺林·里普斯曼、[美] 杰弗里·托利弗、[美] 斯蒂芬·洛贝尔:《新古典现实主义国际政治理论》,刘丰、张晨译,上海:上海人民出版社2017年版,第47页。

[40] Union of Concerned Scientists, “Changes to the Database (Includes Additions and Deletions),” March 31, 2019, https://s3.amazonaws.com/ucs-documents/nuclear-weapons/sat-database/5-9-19-update/ changes+to+the+database+4-1-19.pdf.

[41] 习近平:《积极树立亚洲安全观共创安全合作新局面——在亚洲相互协作与信任措施会议第四次峰会上的讲话》,人民网,2014年5月21日,http://politics.people.com.cn/n/2014/0522/ c1024-25048258.html。

[42] The White House,, October 7, 2006, https://www.ostp.gov/html/ US% 20National% 20Space% 20Policy.pdf.

[43] Kingston Reif, “Current U.S. Missile Defense Programs at a Glance,” August 2019, https:// www.armscontrol.org/factsheets/usmissiledefense.

[44] 《将中俄视为对手!美国防部拟8月起组建3支太空军》,环球网,2018年8月1日,http://mil.huanqiu.com/world/2018-08/12620096.html。

[45] [加拿大] 诺林·里普斯曼、[美] 杰弗里·托利弗、[美] 斯蒂芬·洛贝尔:《新古典现实主义国际政治理论》,刘丰、张晨译,上海:上海人民出版社2017年版,第46页。

[46]Christian Beckner,, Center for Strategic and International Studies, July 2003, https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/media/csis/pubs/taskforcereport.pdf.

[47] [加拿大] 诺林·里普斯曼、[美] 杰弗里·托利弗、[美] 斯蒂芬·洛贝尔:《新古典现实主义国际政治理论》,刘丰、张晨译,上海:上海人民出版社2017年版,第46页。

[48] 欧洲空间局亦称欧洲航天局。欧洲国家联合进行航天活动的组织和实施机构,1975年成立,总部设在巴黎。到1995年已有14个正式成员国,加拿大为协作国。其任务是制定欧洲统一的航天政策、规划和计划,组织与协调成员国的航天活动,促进欧洲航天工业的发展。其下设4个研究机构:欧洲空间研究与技术中心(设在荷兰)、欧洲空间操作中心(设在德国)、欧洲空间情报资料研究所(设在意大利)和欧洲航天员中心(设在德国)。

[49] The European Commission,:, 2003, http://stopwapenhandel.org/sites/stopwapenhandel.org/files/imported/projecten/Europa/lobbyEU/WhitePaperSpace.pdf.

[50] 杨莲珍:《警惕“星球大战”魔影重生》,载《学习时报》2018年1月31日,第6版。

[51] [加拿大] 诺林·里普斯曼、[美] 杰弗里·托利弗、[美] 斯蒂芬·洛贝尔:《新古典现实主义国际政治理论》,刘丰、张晨译,上海:上海人民出版社2017年版,第58页。

[52] 纳什均衡是指一种战略组合,它是由所有参与者的最优策略组成。或者说,这个均衡是可以预测到的唯一的均衡。这是静态博弈的求解结果,反映的是追求短期效应时主体间的互动决策关系。

[53] [加拿大] 诺林·里普斯曼、[美] 杰弗里·托利弗、[美] 斯蒂芬·洛贝尔:《新古典现实主义国际政治理论》,刘丰、张晨译,上海:上海人民出版社2017年版,第60页。

[54] [加拿大] 诺林·里普斯曼、[美] 杰弗里·托利弗、[美] 斯蒂芬·洛贝尔:《新古典现实主义国际政治理论》,刘丰、张晨译,上海:上海人民出版社2017年版,第63页。

[55] 上述条约确立了人类太空活动的基本法律原则,初步建立了四项基本太空法律制度:太空物体登记制度、损害赔偿制度、太空营救制度和国际合作制度。

[56] 《联合国宪章》是处理国家间关系的基本法律,也是各国在太空活动的基本原则。联合国还通过了一系列决议,包括:《各国探索和利用外层空间活动的法律原则宣言》(1963年),《各国利用人造地球卫星进行国际直接电视广播所应遵守的原则》(1982年)、《关于从外层空间遥感地球的原则》(1986年)、《关于在外层空间使用核动力源的原则》(1993年)、《空间千年:关于空间和人的发展的维也纳宣言》(1999年)、《联合国空间碎片减缓指南》(2007年)等。

[57] 主要包括:《部分禁止核试验条约》(1963年)、《关于播送由人造卫星传播载有节目的信号的公约》(1974年)、《禁止为军事或任何其他敌对目的使用改变环境的技术的公约》(1978年)、《国际无线电规则》(1995年修订)、《导弹及其技术控制制度》(1987年)、《防止弹道导弹扩散的海牙行为准则》(2002年)、《国际电信联盟公约》(1992年签订,1994年生效)等。另外,还有一些双边、多边或区域性协定。如美国和苏联签署《限制反弹道导弹系统条约》(简称《反弹道导弹条约》,1972年签署,2001年美国宣布退出)、《建立欧洲空间局公约》(1980年)、中美《关于卫星商业发射服务的协议书》(1988年)、《加拿大、欧空局成员国、俄罗斯联邦、美国政府间关于民用国际空间站合作协议》(1998年)、中国、孟加拉国、印度尼西亚、伊朗、秘鲁、蒙古国、巴基斯坦和泰国等国家签署的《亚太空间合作组织公约》(2006年)、美国和俄罗斯签署的《削减战略武器条约》(2010年)等。

[58] 孙关宏、胡雨春、任军锋主编:《政治学概论》,上海:复旦大学出版社2015年版,第279页。

[59] [美] 斯科特·梅斯纳:《从海洋到空间:空间力量理论的思想渊源》,载杨乐平、彭望琼编译:《空间力量理论与战略研究文集》,长沙:国防科技大学出版社2013年版,第108页。

[60] 董青岭:《复合建构主义——进化冲突与进化合作》,北京:时事出版社2012年版,第123页。

[61] 董青岭:《复合建构主义——进化冲突与进化合作》,北京:时事出版社2012年版,第134页。

[62] Roger Handberg and Zhen Li,, New York: Routledge, 2007, p. 17.

[63] Kenneth N. Waltz, “The Emerging Structure of International Politics,”, Vol. 18, No. 2, 1993, pp. 44-79.

[64] [加拿大] 诺林·里普斯曼、[美] 杰弗里·托利弗、[美] 斯蒂芬·洛贝尔:《新古典现实主义国际政治理论》,刘丰、张晨译,上海:上海人民出版社2017年版,第89页。

[65] 陶平、王振国、陈小前:《论太空安全》,长沙:国防科技大学出版社2007年版,第49页。

[66] 张泽:《外空安全战略研究——兼论中国外空安全战略框架设计》,外交学院博士学位论文,2012年,第158-159页。

[67] 马建国:《中国理念再次写入联合国决议》,人民网,2017年11月3日,http://world.people. com.cn/n1/2017/1103/c1002-29625076.html。

[68] Gideon Rose, “Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy,”, Vol. 51, No. 1, 1998, pp. 144-177.

[69] 刘杨钺、徐能武:《新战略空间安全:一个初步分析框架》,载《太平洋学报》2018年第2期,第12页。

徐能武,国防科技大学文理学院教授,博士生导师(长沙邮编: 410073);高杨予兮,国防大学国家安全学院讲师(北京邮编:100091)。

10.14093/j.cnki.cn10-1132/d.2020.02.006

D815.5;E864

A

2095-574X(2020)02-0116-19

2019-08-20】

2020-01-08】

*作者感谢《国际安全研究》三位匿名评审专家提出的修改意见与建议,文中疏漏概由作者负责。

【责任编辑:苏娟】