2018牙周病和植体周病国际新分类

——牙周炎分期分级疾病定义系统临床应用体会

束 蓉,倪 靖

对比1999年牙周病分类体系,2018年公布的牙周病和植体周病国际新分类主要有如下改变:增加了牙周健康和种植体健康的概念,合并慢性牙周炎、侵袭性牙周炎,牙周炎分期、分级诊断以及增加了种植体周病分类。其中构建牙周炎分期分级疾病定义系统,以对患者进行个性化的牙周炎定义尤其受到国内外牙周学者的关注。为什么要提出这个相对复杂的疾病定义系统?牙周炎分期分级系统的具体内容有哪些?这个系统对牙周炎的临床诊疗、牙周炎的发病机制研究有何意义?如何在临床上应用这一系统?笔者拟根据2017年牙周病和植体周病国际分类研讨会达成的4篇共识报告以及相关领域的多篇综述,同时结合临床应用体会,尝试对牙周炎分期分级疾病定义系统作一简要介绍。

1 2018牙周炎分期分级疾病定义系统提出的背景

近几十年来,国内外学者对于牙周炎的分类一直处于两难境地,不同表型的病例究竟是代表不同的疾病还是单一疾病的不同表现形式?在1999年国际牙周病分类之前,大部分的研究均强调了牙周炎的个体特征会导致牙周炎表型的差异性。其证据来自于鉴定细菌或细菌复合体作为牙周炎的病原体,判别牙周炎的各种可控危险因素,以及鉴定牙周炎的遗传易感性和与疾病严重程度相关的基因多态性。这些研究视角直接影响了1999年国际牙周病的分类系统,强调不同牙周炎表型的独特特征,并定义4种不同形式的牙周炎:坏死性牙周病、慢性牙周炎、侵袭性牙周炎以及反应全身系统疾病的牙周炎。针对“侵袭性牙周炎”,1999年的共识报告确定了这种疾病形式的特征,并提出了定义的主要和次要标准以及通过区分局限型与广泛型来描述该疾病的分布特征[1-2]。但是共识报告没有清楚地传达慢性和侵袭性牙周炎之间的差异,这是临床医生在临床实践中,应用该分类系统的主要障碍。此外,许多侵袭性牙周炎标准的有效性尚未在优良设计的研究中得到证实。

在此背景下,2017年由美国牙周病学会(American Academy of Periodontology,AAP)和欧洲牙周联盟(European Federation of Periodontology,EFP)共同举办的牙周病和植体周病国际分类研讨会,在美国芝加哥举行。在这次会议上,专家们回顾了1999年牙周病分类研讨会以来的系列研究,得出了以下四个结论[3-4]。

①目前没有特定的病理生理学证据能够明确区分归类侵袭性牙周炎和慢性牙周炎,或为不同的干预措施提供指导。

②目前没有一致性的证据表明侵袭性和慢性牙周炎是不同的疾病,但有证据表明多种因素及其相互作用,会影响个体水平的临床表现,即表型。这一点对侵袭性牙周炎或慢性牙周炎是一致的。

③全世界各地区流行病学调查数据显示,人群中牙周炎进展的平均速率是一致的。然而,有证据表明,人群中确实有特定一部分个体表现出不同的牙周炎进展速度。表现为在各个年龄层次中与大部分人相比更严重的附着丧失。

④仅根据疾病严重程度的分类系统无法囊括个体牙周炎的其他重要方面,包括治疗的复杂程度,影响预后的风险因素,以及治疗个体牙周炎所需的知识水平和临床水平。

基于以上科学发现,专家们提出了牙周病新分类系统。该系统根据现有的病理生理学知识,将“慢性”牙周炎与“侵袭性”牙周炎合并为牙周炎,确立了三种形式的牙周炎:①坏死性牙周炎;②作为系统疾病表现的牙周炎;③牙周炎。同时针对牙周炎,通过多维的分期、分级系统进一步描述个体水平牙周炎的不同表型。

2 2018牙周炎分期分级疾病定义系统的具体内容及其意义

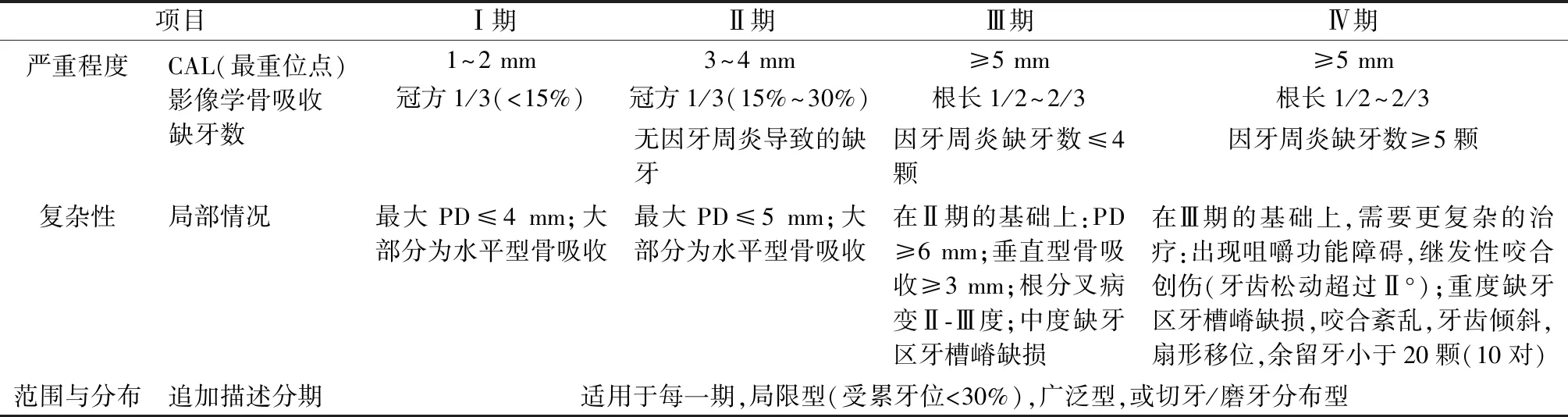

牙周炎分期分级疾病定义系统是对原本单纯描述疾病严重程度的延伸,主要包含两部分,牙周炎的分期和分级。其中,分期代表牙周炎的严重程度以及疾病诊疗的复杂性,而疾病诊疗的指标包括了牙周探诊、骨丧失量及类型(垂直/水平型)、根分叉形态、牙齿松动程度、牙齿缺失数目、有无咬合紊乱以及剩余牙槽骨量等多个因素。如表1所示,确定患者全口牙齿中病损最重的牙位,将患者牙周炎按照附着丧失、骨丧失、缺牙数和治疗的复杂性分为4期[5]。

表1 2018牙周病和植体周病国际新分类中牙周炎分期标准

PD代表探诊深度,CAL代表临床附着丧失其中Ⅰ期牙周炎为初始牙周炎,它是牙龈炎和牙周炎之间的边界,代表附着丧失的早期阶段。如果处于这一阶段的患者年龄较小,则提示这些患者的牙周炎易感性较高。而对易感群体的早期诊断可以为早期干预和监测牙周炎的进展提供机会。针对Ⅰ期牙周炎的浅层病变,可以通过加强口腔卫生指导、辅助清洁工具的使用及有针对性地采取一些牙周治疗措施,从而达到清除菌斑、消除炎症、控制疾病进展的效果,同时也可大大降低国家和患者个人因复杂治疗所带来的经济成本。但是临床上通过牙周探诊对于早期附着丧失进行评估通常不够准确,所以今后或需引入唾液生物标志物和/或新成像技术以助于Ⅰ期牙周炎的早期检测。

Ⅱ期牙周炎为中度牙周炎,提示牙周炎诊断明确,通过详细的临床牙周检查确定了牙周炎对牙齿造成的特征性损伤。在这个阶段,管理仍然相对简单,在标准的治疗原则下,认真严格地执行个人口腔护理以及专业地去除菌斑、控制炎症可有效阻止疾病的进一步进展。仔细评估Ⅱ期患者对标准治疗原则的反应至关重要,同时对病例进行分级,可以指导临床复查、复治频率以及监测强度。

Ⅲ期牙周炎为存在更多牙齿丧失可能性的重度牙周炎。发展到这个阶段,疾病已经对牙周附着水平产生了显著的损害,并且在没有进一步治疗的情况下,可能发生牙齿脱落。该阶段的特征是存在深部的牙周病变,延伸至牙根的中部,由于存在深部骨内缺损,根分叉区受累,牙齿脱落史以及缺牙区牙槽嵴缺损,使得治疗更加复杂,也使种植牙的植入变得困难。尽管存在牙齿脱落的可能性,但这个阶段患者仍具有较好的咀嚼功能,在修复阶段可不需要复杂的修复设计以恢复功能。

Ⅳ期牙周炎为牙列缺失可能的重度牙周炎。发展到该阶段,牙周炎对牙周支持组织造成相当大的损害并且可能导致更多牙齿缺失,甚至咀嚼功能的丧失,如果没有控制疾病,可能进一步引起牙列缺失。该阶段的特征在于延伸至根尖部的牙周病变,同时伴有多颗牙齿缺失; 由于继发性咬合创伤,余留牙松动明显,后牙区咬合紊乱,牙齿倾斜移位,这都增加了治疗的复杂性,后续的修复治疗往往需要复杂的设计以恢复咀嚼功能。

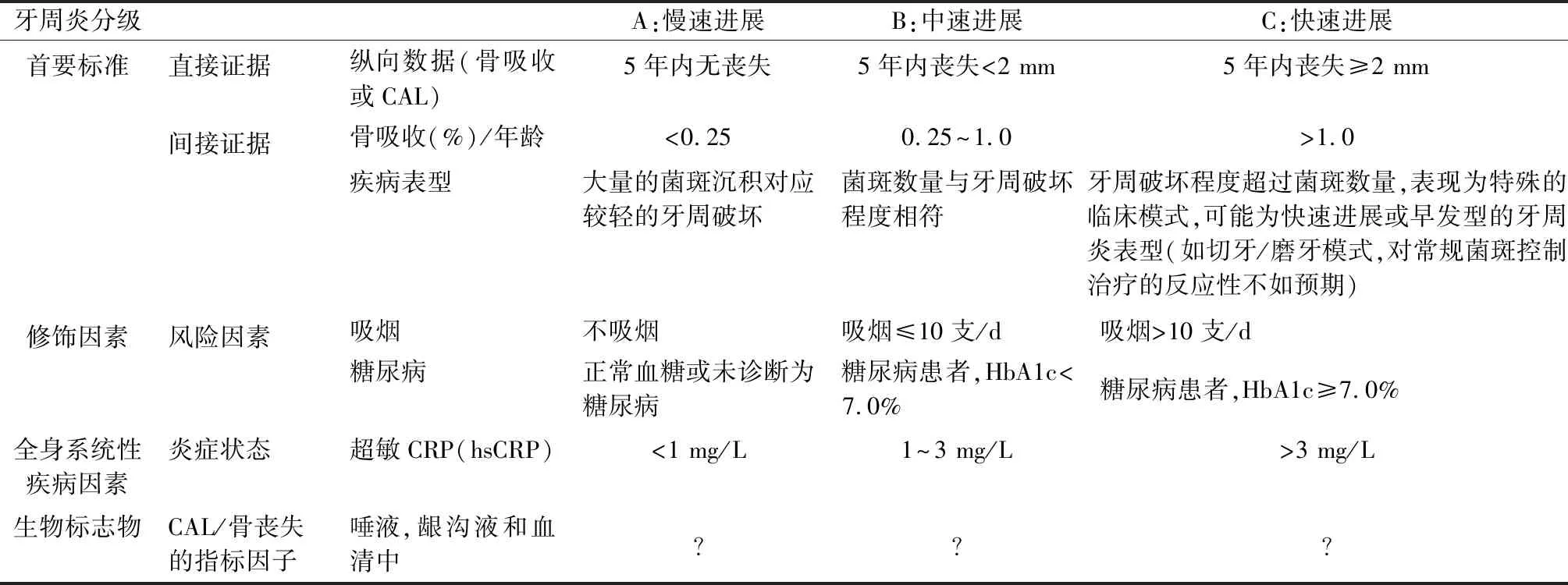

分级则代表了疾病进展的速度、危险因素、牙周病对全身健康的影响,同时为在诊断和预后中引入生物标志物提供必要的框架[5]。如表2所示,将牙周炎分为了缓慢进展(A级)、中等程度进展(B级)、快速进展(C级)。其中A级指的是患者在5年内无骨吸收或附着丧失,B级是指患者5年内骨吸收或附着丧失<2 mm,C级是指患者5年内骨吸收或附着丧失≥2 mm,这一标准(直接证据)在我国临床实际应用有较大的难度。患者就诊时,我们往往只能获得就诊当时的骨吸收或附着丧失情况,而不能得到5年的变化过程信息,因此在临床中如何确定疾病的进展速度,则需要第二个标准(间接证据),即患者的骨吸收百分比和年龄的比值。例如,我们取患者牙周疾病进展最快最重的一个牙位,影像学上测量这颗患牙的牙槽骨吸收情况,吸收达到根长的1/2,即50%,如该患者的年龄正好50岁,这个比值就是1,即B级,如果患者的年龄是25岁,那么这个比值就是2,即C级。此外,该系统也提出了疾病表型这一相对主观的标准,即通过菌斑数量与牙周破坏程度的比值来描述患者的牙周病易感性,同时还引入了危险因素吸烟以及糖尿病控制情况对牙周炎的分级进行调整。

最后,此次新分类的分期分级系统还增加了牙周生物学的内容,它包括了牙周炎对于全身系统的影响[6]以及生物标志物,这两部分内容尚需进一步的临床研究证据加以完善。

表2 2018牙周病和植体周病国际新分类中牙周炎分级标准

HbA1c代表糖化血红蛋白,CAL代表临床附着丧失

牙周炎分期、分级的意义:①有助于临床医生针对每个患者进行详细的、全面的评估。②将牙周炎造成的牙齿缺失纳入到牙周炎严重程度的定义系统中,有效解决原本重度牙周炎在拔除了最严重位点的牙齿后,牙周炎严重程度会降低的困惑。③该系统可以更好地定义疾病表型以及更深入地理解导致疾病表型差异的机制。而对机制的深刻认识,可以更好地指导临床,增强临床医生处理疑难病例的能力,并可能研究出新的治疗方法,加强对牙周炎的预防和控制。④牙周炎的分级系统可以提示未来牙周炎进展的风险并评价患者对标准牙周治疗的反应,帮助临床医生制定个性化的牙周治疗计划以及监测随访强度。⑤该分类系统提供了一个总体框架,当出现疾病的生物学特征以及牙周炎对全身因素方面影响的证据时,可以及时在这个框架内补充更新。

3 2018牙周炎分期分级疾病定义系统临床应用体会

2018牙周炎分期分级系统是一个相对复杂的疾病定义系统,对于刚刚接触牙周病和种植体周病国际新分类的临床医生来说,会有些无所适从,不知道如何运用。基于此,2019年EFP为广大的临床医生推出了针对牙周炎分级分期的临床决策树,由Mariano Sanz 和Maurizio Tonetti两位学者执笔。本文的临床应用步骤就是以此为蓝本[7],同时结合中国国情进行了适当修改,希望有助于大家理解和临床应用。

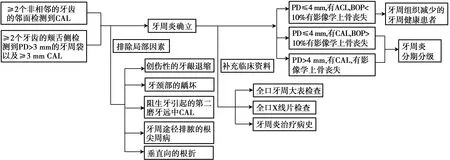

根据2018年牙周病国际新分类提出的个体牙周炎定义:≥2个非相邻的牙齿的邻面检测到附着丧失,或者≥2个牙齿的颊舌侧检测到≥3 mm的附着丧失以及PD>3 mm的牙周袋,同时需要排除非牙周原因导致的附着丧失,如创伤性牙龈退缩、累及牙颈部的龋坏、由第三磨牙阻生或拔除引起的第二磨牙远中的附着丧失、通过牙周途径排脓的根尖周病、牙根纵裂。如果以上条件均满足,则牙周炎的诊断即可确立。随后需要临床医生补充进一步的临床资料,包括全口牙周大表检查,全口X线片检查以及回顾患者牙周炎的治疗病史。此时检查全口探诊深度,如果PD≤4 mm,则需要全口探诊出血BOP 检查,当BOP(+)检出率 <10%,则认为此类患者属于牙周组织减少的牙周健康患者[8-9]。如果PD≤4 mm,BOP(+)检出率 >10% 或PD>4 mm,存在影像学上的骨丧失,则需要进一步针对牙周炎进行分期分级(图1)。

图1 牙周炎诊断临床决策树

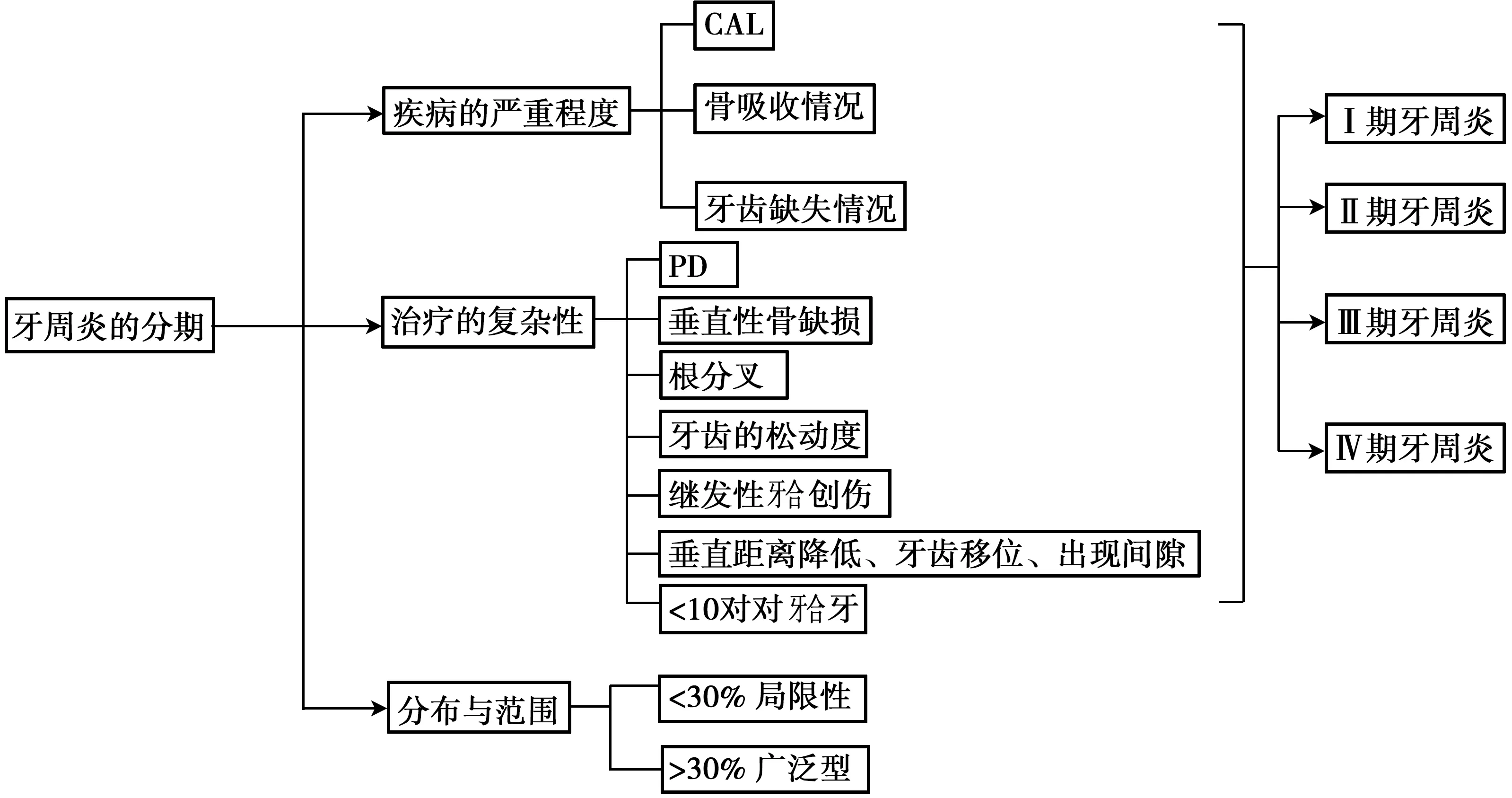

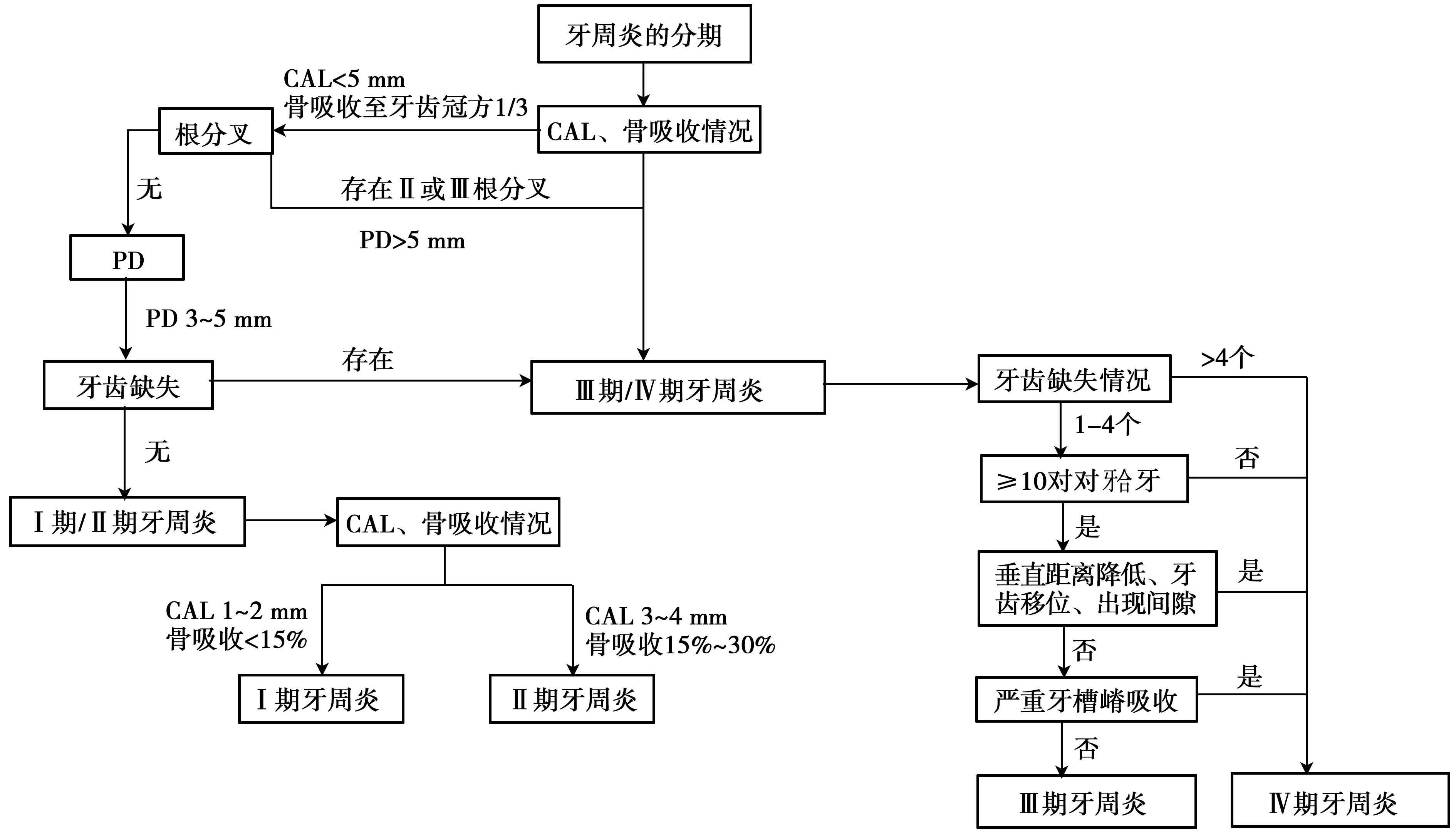

为了对牙周炎进行进一步的分期分级,临床医生需要准确评估患者临床附着丧失(CAL)情况以及骨吸收情况。如果牙周病损全口累及的牙位<30%,则为局限型牙周炎,累及的牙位>30%,则为广泛型牙周炎。随后根据①疾病的严重程度,包括临床附着丧失(CAL)、骨吸收情况以及牙齿缺失情况;以及②治疗的复杂性,包括探诊深度(PD)、垂直性骨缺损、根分叉情况、牙齿的松动度、继发性牙合创伤、垂直距离降低、牙齿移位、出现间隙以及是否少于10对对牙合牙等内容进行牙周炎的分期(图2)。

如何进行牙周炎的分期分级呢?临床医生应首先准确评估患者的临床附着丧失和牙槽骨吸收水平,如果患者临床附着丧失≥5 mm,牙槽骨吸收至根长1/2到2/3,则直接定义为Ⅲ/Ⅳ期牙周炎。如果患者临床附着丧失<5 mm,牙槽骨吸收至牙齿冠方1/3,则需要进一步评估患者后牙的根分叉累及情况,如果存在Ⅱ或Ⅲ度根分叉病变,则定义为Ⅲ/Ⅳ期牙周炎。如果不存在或存在Ⅰ度根分叉病变,则进一步评估患者的探诊深度,如果超过两个相邻牙齿的探诊深度>5 mm, 则定义为Ⅲ/Ⅳ期牙周炎。 如果全口的探诊深度为3~5 mm,临床医生需要进一步了解患者是否存在因牙周炎导致的牙齿缺失,如果存在,患者就被定义为Ⅲ/Ⅳ期牙周炎,如果不存在,患者仍属于Ⅰ/Ⅱ期牙周炎。针对Ⅰ/Ⅱ期牙周炎,再一次评估患者的临床附着丧失和牙槽骨吸收情况,如果临床附着丧失为1~2 mm,牙槽骨吸收<15%,则为Ⅰ期牙周炎,如果临床附着丧失为3~4 mm,牙槽骨吸收15%~33%,则为Ⅱ期牙周炎。Ⅲ期牙周炎临床附着丧失≥5 mm,牙槽骨吸收至根长1/2到2/3,牙周炎导致的牙齿缺失≤4 个,存在多于10对的对牙合牙,不存在垂直距离的降低、牙齿移位、出现间隙等情况,无牙槽嵴的严重吸收。Ⅳ期牙周炎临床附着丧失≥5 mm,牙槽骨吸收至根长1/2到2/3,牙周炎导致的牙齿缺失>4 个,少于10对的对牙合牙,存在垂直距离降低、牙齿移位、出现间隙等情况,牙槽嵴有严重吸收(图3)。

图2 牙周炎分期决策要素

图3 牙周炎分期临床决策树

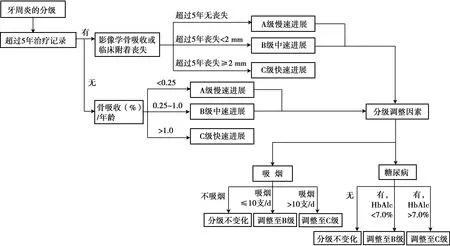

对牙周炎患者进行分级的操作流程如下:首先了解患者是否拥有超过5年的牙周治疗记录,如果有,则需要根据影像学牙槽骨吸收情况或临床附着丧失情况计算过去5年的牙周炎进展情况。如果超过5年没有牙槽骨丧失或临床附着丧失,则被定义为A级,慢速进展;如果超过5年,牙槽骨丧失或临床附着丧失<2 mm, 则被定义为B级,中速进展; 如果超过5年,牙槽骨丧失或临床附着丧失>2 mm, 则被定义为C级,快速进展。如果没有超过5年的牙周治疗记录,只能通过间接证据,骨吸收(%)/年龄来评估患者的牙周炎进展速度,如果骨吸收(%)/年龄<0.25,为A级,慢速进展;骨吸收(%)/年龄在0.25~1.0之间,为B级,中速进展;骨吸收(%)/年龄>1.0, 为C级,快速进展。同时A级、B级可以通过患者个体是否存在危险因素例如吸烟、糖尿病进行调整。如果患者吸烟≤10支/d,则可由A级调整为B级,如果患者吸烟>10支/d,则可由A级或者B级调整为C级;如果患者有糖尿病,且HbA1c<7.0%,则由A级调整为B级;如果患者有糖尿病,HbA1c>7.0%,则由A级或者B级调整为C级(图4)。

图4 牙周炎分级临床决策树

2018年公布的牙周与种植体周疾病和状况分类已在世界范围内应用和推广,虽然这个新分类仍存在一些概念的模糊和困惑,但我国的口腔医生不得不认真学习、理解并尝试应用于临床诊疗过程。这个学习理解应用的过程将有助于我们思考一些问题,探讨我国口腔疾病的临床状况和特点,以促进我们口腔医学理论和实践的发展。