案例教学法与设计实践作品探究

张译丹 张昊

内容摘要:《公共艺术》是普通高校艺术类的核心课程,也是对当代艺术类大学生实施素质教育的重要组成部分。当前在普通高校中,由于《公共艺术》课程体系缺乏创新,从而导致在一定程度上影响了公共艺术课程的发展,为了全面培养艺术类综合型人才,本次教学改革中采用了“灵活、互动式的案例式课堂教学和“创意、发散式”的公共艺术设计实践两者相加,进行双重培养模式,即“课内”模式中学生积极讨论问题参与课堂教学,“课外”模式中学生独立设计公共艺术作品并进行校园户外展览,这两者教学模式相加从而将理论知识与设计实践相结合,促进学生对《公共艺术》课程的掌握及灵活运用,使学生学习的目标性、主动性得以提高,有助于培养具有高素质综合性的艺术类人才。

关键词:公共艺术、案例课堂教学法、公共艺术设计实践

公共艺术专业在中国是一个新兴的学科,它具有可发展探索性,有基础的专业理念与体系建构的可塑价值,作为一种主动参与当代社会文化与城市文化价值构建的艺术门类,《公共艺术》课程需要从长远的视角出发,融合新的教学理念,以培养具有创新思维与动手实践能力的大学生为目的展开教学,这就要求高校教师应该从学生的专业情况出发去考虑来改变以往传统的教学课堂模式——以教师为主、以教材为主的现象,应该以理论知识为基础结合设计实践教学模式进行探究,这样才能更好的提高现当代大学生的艺术修养与专业诉求。

一、“灵活、互动式”的案例式课堂教学法

案例式教学法起源于1920年“哈佛大学”的情景案例教学课,是由哈佛商学院所倡导的。它采取的是一种很独特的案例式教学方法,该教学模式能够营造“身临其境,感同身受”的课堂情景。本次教学改革以《公共艺术》课程为例,在授课中采取了“灵活、互动式”的案例式课堂教学法,改变了以往老师讲授为主,学生被动接受的课堂教学模式,这样会造成学生的主观能动性不能很好的得到开发和发挥,忽视了对学生实践能力的培养,鉴于以往在传统课堂上出现的问题,本次《公共艺术》课堂中的改革具体方法如下:首先老师在课堂中给出一些讨论的话题或者让学生在课下搜集与课程相关的案例,然后要求学生在课堂上分组进行讨论,大家会形成一些不同的观点或者达成相应的共识,再与老师或其他同学进行交流讨论,这种案例式课堂教学法改变了以往老师单一授课的模式,在整个教学过程中,学生们的主动学习积极性普遍有了明显的提高,注意力变得更集中,随之课堂的气氛也变得活跃起来,提高了学生自主的学习能力与学习效率,对学生的独立思维模式和团队的协作能力等都得到了锻炼与发展,从而使《公共艺术》这门课程得到了全面的改革与提升,真正的对传统单一的课堂授课方式进行了灵活互动式的改变,有效的解决了传统课堂中出现的问题,使改革后的课堂教学更加的生动有特色和充满活力。

二、“创意、发散式”的公共艺术设计实践分析

《公共艺术》这门理论课程普遍多数存在过于强调学生对于艺术领域理论知识的掌握,却对学生动手设计实践能力的培养缺乏考虑,其主要体现在以下幾个方面:1.传统的理论类课程,在教学环境中老师是主导,学生参与互动性不强,从而导致课堂教学环境非常被动,学生的学习主动性渐渐变差不愿意和老师在课下进行沟通交流;2.老师讲完理论知识后,如没有在课程设置环节中布置设计实践内容板块,学生课下不能将理论知识和设计实践相结合,从而导致理论知识也渐渐的遗忘。鉴于以上出现的问题,本次教学改革中除了在课堂内以“灵活、互动式”的案例式教学法为主以外,还增加了课下的学生动手设计实践展示环节,将学生自己在课下设计的公共艺术作品放置在校园中进行展览,通过这样的教学改革变化调整之后,使学生对《公共艺术》这门课有了较大的兴趣,真正将“课堂内”—理论知识与“课堂外”—设计实践有机的进行结合,师生关系彼此形成一个真正的“学习共同体”,从而产生积极、互动的教学关系,这次增加设计实践教学模式是本次教学改革的另一项重要内容,也是上好《公共艺术》课程的一个不可缺少的教学环节。

三、《公共艺术》课程优秀学生设计作品分析

在《公共艺术》课程中,除了使学生掌握课程的理论知识外,还需要学生在课下做设计之前考虑几点因素:(一)对场地的调研,了解场地的特殊性、地域性、历史性、分析场地的客观条件,分析人与场地空间的关系;(二)设计作品方案的概念与草稿,使学生了解作品的创作与现场具有密切的联系,作品的理念出于现场而用于现场,人的参与以及“公共性”所给作品的指导意义;(三)作品的材料与制作方式,作品的方案与材料语言密切相关,分析材料的使用以及加工方式;(四)设计完成后的展示照片拍摄(作品单独放置在校园内的公共空间内,如教学楼、建筑门前空地、食堂、操场等,单独拍摄以及人群参与(互动)拍摄)等以上内容,使学生对开展设计前的准备工作变得更加细致与规范。

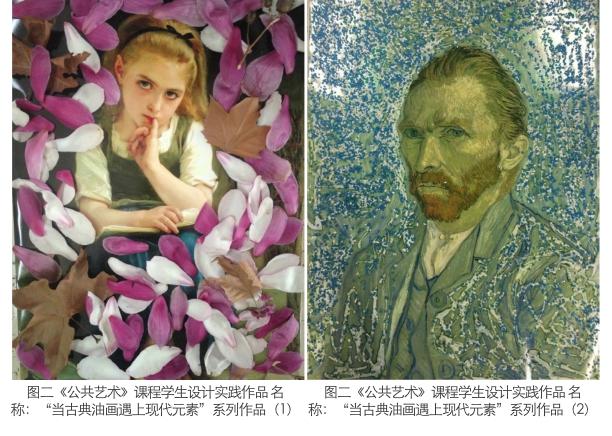

“当古典油画遇上现代元素”系列作品(图一)(图二)中,该组学生利用课程中所学到的理论知识,将经典的油画作品打印出来,在画面上添加材料进行三维空间的渗透,使我们看到的图像利用拼贴等方式,用油画与综合材料进行艺术的碰撞与融合,营造表现出了一种独特现代的视觉感官效果。该作品所采用的材料有:石块、落叶、花瓣、颜料等,通过拼贴、粘贴等艺术手法来呈现这种艺术构思,从而将传统与现代相结合,产生出观赏装饰性极强的公共艺术作品并烘托了该作品的主题意义。

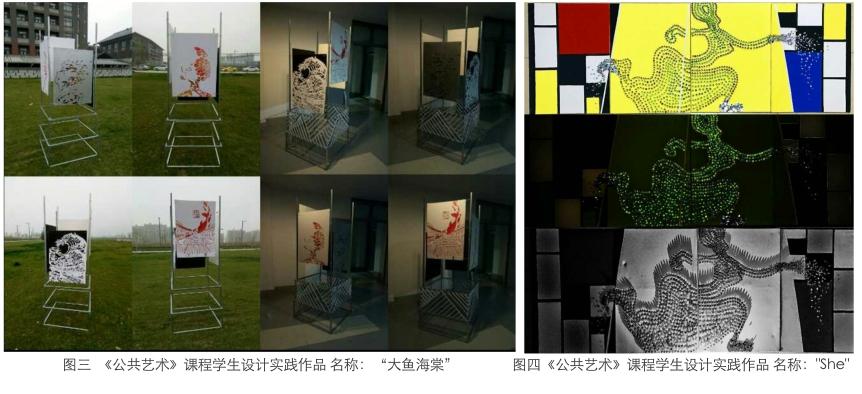

学生在设计表现不同主题的公共艺术作品时,往往会让自己设计的作品和现实环境有一些相似之处,以下作品:“大鱼海棠”(图三)便是结合了国产优秀《大鱼海棠》动画片中的素材,用雕、刻等传统的艺术表现手法,将动画片的精彩元素运用到该作品中,整件艺术作品外观以不锈钢切割、焊接成一个立体的实体造型,再将雕刻好的几幅作品以不同颜色、造型等方式进行组装,最后放置到校园的公共环境中进行展览,使人观后会产生不同的视觉感官效果,突显了该作品的设计元素及主题性的表达意义。

“S h e”(图四)这件公共艺术作品,该组学生受到了蒙德里安代表作《红、黄、蓝的构成》作品的启发。该画作以现代的构图表现方式为主,设计材料选用弹珠、光盘、丙烯、油画布为主要材质,背景以红、黄、蓝三原色为主要色调,通过丙烯上色进行装饰并加以弹珠、光碟碎片等有序组合进行拼贴,在夜晚看到此幅作品,利用光碟碎片等反光材料画面中呈現的是一位少女的姿态,以抽象的方式来表现,间接烘托出当代大学生的热情与活力,用有限的图案意义与抽象的表现方式相互结合,象征着构成自然的力量和物体本身,展现出一种和谐与平衡,而“She”的命名则是取自英语,译为中文是“她”的意思,以巧妙的心思与设计作品相结合,并借此以这件公共艺术作品来向大师致敬。

通过观察这些公共艺术设计作品,发现学生动手设计实践能力有了明显的提高,在课下做设计时学生能够较好的结合课堂所学的理论知识,展开设计实践,让学生的主动性、逻辑思维、团队协作等各个方面都有了扩展和锻炼。本次课程改革中增加的课外动手设计实践环节,也是现代教学理念指导下探索的一种科学高效的教学方法,从而激发学生课下学习的积极性与自主性,使《公共艺术》这门课程变得更加丰富与多元化,充满了文化与趣味性。

在本次《公共艺术》课程教学改革中,有效的将“灵活、互动式”的案例式课堂教学与“创意、发散式”的公共艺术设计实践相结合,来构成艺术类专业人才培养的教学新模式。通过这样的教学改革调整之后,明显发现学生在课堂中的参与性、互动性变多了,在课下的学习主动性和独立思考能力也渐渐有了明显的提高,让学生从原来的“被动型”转变为“主动型”学习,有效的调整并改变了高校艺术理论类课程教育的工作,促进了大学生全面的发展,使教学体系从理论与实践相结合做出了综合性的考量并推进了高校艺术教育的工作发展。

参考文献:

[1] 丁乙.刘毅.汪苡恝.权弘毅.课内外公共艺术教学案例[M].上海大学出版社2015.(04).

[2] 张榉文.综合性大学公共艺术教育的当代转型与价值延伸[J].中国大学教学2018.

[3] 刘翠云.吴慧芳.尤朝阳.“案例式课内教学+学科类课外竞赛”工科人才培养模式探讨[J].教育教学论坛2017.(12).

[4] 徐乾.普通高校公共艺术课程体系创新研究.[J].实践.探索 2019(03).

[5] 邵萍.当代高校公共艺术教育发展策略探微.[J].黑龙江高教研究.2015(03).