内生发展视角下台湾地方创生的实践与启示

范虹珏 王千文

摘 要:【目的/意义】“地方创生”无论是对学术界还是对政府都是相对全新的理念,该文旨在探究台湾当局自2016年开始所实施的“地方创生”政策,在地方实践中的是否取得成效,对台湾的农村社区又产生了怎样的影响。【方法/过程】尝试应用内生发展理论,采用政治人类学中田野调查法,以新北市三峡镇的甘乐文创为调研对象,考察甘乐文创在运作过程中是如何从地方自发性出发,融合本地资源,促进地方产业振兴和传统文化传承的。【结果/结论】甘乐文创的成功运作体现在3个方面:挖掘本地资源、培育非政府组织以及营造当地社区。对甘乐文创的实践考察,从内生发展理论内涵出发,可以将台湾农村社区创生发展的经验总结为4个方面,即振兴本地产业是根本、发挥资源优势是基础、培育社会力量是关键、革新治理机制是保障。

关键词:内生发展理论;“地方创生”政策;台湾;甘乐文创

中图分类号:F327文献标志码:A文章编号:1637-5617(2020)06-0001-07

The Practice and Inspiration of Local Creativity in Taiwan from the Perspective of Endogenous Development——Take CAN Culture Art & Nature as an Example

FAN Hong-jue,WANG Qian-wen

(1.Nanjing Agricultural University, Nanjing, Jiangsu 210095,China;2.Tamkang University, New Taipei, Taiwan 251301, China)

Abstract: 【Objective/Meaning】“placemaking” is a relatively new concept for both academic circles and government. Since 2016, the Taiwan authorities has implemented the policy of “placemaking”. What is the impact on rural communities in Taiwan? 【Methods/Procedures】This paper attempts to apply the theory of endogenous development, adopt the fieldwork method in political anthropology. Taking CAN Culture Art & Nature as the research object, it is in the Sanxia town of Xinbei. In the process of operation, the Can starts from local spontaneity, integrates local resources, and promotes the revitalization of local industry and the inheritance of traditional culture. 【Results/Conclusion】The successful operation of CAN is reflected in three aspects: excavate local resources, cultivate of non-governmental organizations and construct local communities. Based on the theoretical connotation of endogenous development, we can summarize the experience of creating and developing rural communities in Taiwan into four aspects, that is, revitalizing local industries is fundamental, giving full play to resource advantages is the foundation , cultivating social forces is the key, and reforming governance mechanism is the guarantee.

Key words: endogenous development; “placemaking”policy; Taiwan; CAN Culture Art & Nature

1 問题提出及研究概况

1.1 问题提出的背景

农村的发展与复兴是个全球性的难题,当前台湾地区同样面临着这样的困境。由于台湾社会高龄少子化趋势愈发严重,加上长期以来人口过度集中于城市,乡村人口外流严重,乡村建设与发展缺乏动力。此外,重北轻南的建设,导致台湾城乡发展失衡,地方尤其是农村(经济)发展面临着困境。总体来说,因为在没有对乡村地区特性及其发展需求进行全面考量的前提下便对这些地区进行空间规划及资源投入,导致台湾地区的乡村陷入了环境孤陋、建筑颓废、产业没落、人口流失的发展困境[1]。面对农村的发展困境,为了推动和实现农村的振兴与发展,台湾当局于2008年推出了“农村再生计划”,于2010年颁布了“农村再生条例”,明确了“由下而上、计划导向、社区自主、软硬兼施”的农村再生计划指导原则,辅导当地村民共同参与到农村再生计划中。

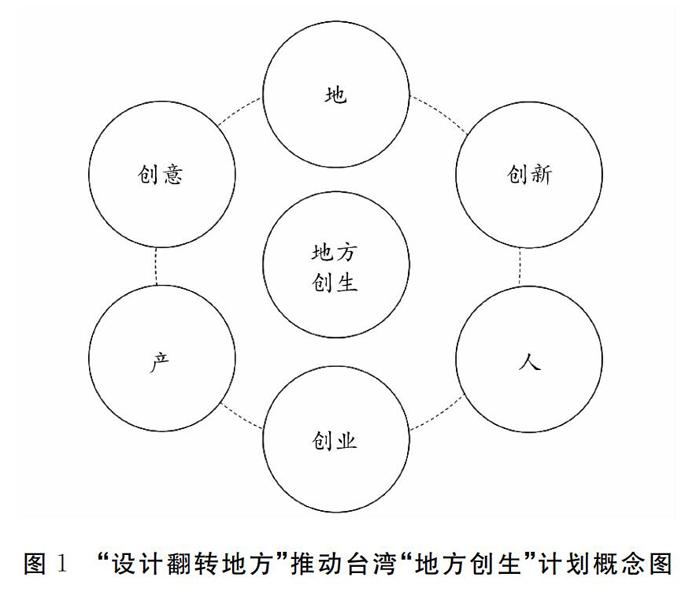

“地方创生”一词源于日本,2014年9月日本首相安倍晋三提出地方创生政策,即重振地方经济、提高日本经济活力。由于此前台湾当局过度重视硬件建设,忽视地方文化建设,导致地方软件建设不足。鉴于我国台湾地区与日本情况类似,以及乡村发展脉络的一致性,日本的创生政策为台湾地区出台新的乡村政策提供借鉴。因此,2016年8月,台湾提出了“设计翻转、地方创生”计划(图1),强化乡镇特色产业发展,吸引更多优质人才回归,推动城乡经济持续均衡发展。2018年5月,台湾地区行政管理機构负责人赖清德提出“地方创生战略初步构想”,拟制定相关政策逐步推动地方创生来促进台湾岛内移民及都市减压,并将2019年定为“台湾地方创生元年”。

那么台湾当局自2016年开始所实施的“地方创生”政策,在地方实践中是否取得了成效呢?对台湾的农村社区又产生了怎样的影响呢?笔者以新北市三峡镇的甘乐文创为调研对象,从内生发展的角度出发,考察甘乐文创在运作过程中是如何从地方自发性出发,融合本地资源,促进地方产业振兴和传统文化传承的。甘乐文创作为台湾地区较为成功的案例,又能给予大陆怎样的启示呢?

1.2 研究概况

通过华艺线上数据库,以“地方创生”为搜索词(截至2019年6月),搜索结果如下。(1)期刊杂志类。直接相关研究,且标题有明确显示的,共有28篇,均为2018年及以后的文章;其中台湾地区24篇,大陆地区4篇;台湾地区的“地方再生”研究焦点集中于对日本经验的分析与借鉴,以及如何落实地方创生本土化;大陆的2篇研究则是关于日本经验借鉴,这2篇都属于教育理论知识的剖析。(2)学位论文。直接相关的有4篇,均为硕士学位论文;其中2018年发表的有3篇,分布于经济学领域(2篇)与政治学领域(1篇);2019年发表的有1篇,为艺术表演领域;关键词显示“地方再生”的有2篇,分别是2018年台湾师范大学教育系博士论文和2019年台湾大学建筑系城乡研究所硕士论文。

综上所述,首先,“地方创生”无论是对学术界还是对台湾当局都是全新的理念,所以都在摸索中;其次,学术界对“地方创生”研究的起始时间与政府提倡“地方创生”政策时间相吻合,直接印证了学术研究具有强烈的政治烙印;再次,研究领域相对集中与狭窄,从政治学和经济学视角出发的研究较多,有待于对深度与广度的再挖掘;最后,在调研中发现,乡村的地方创生实践是远早于政策的,但缺乏典型案例的研究与分析。基于此,笔者期望以甘乐文创为案例,从内生发展的视角,对“地方创生”案例进行深度挖掘。

2 内生发展理论:促进农村可持续发展的理论

内生发展理论的产生与发展是伴随着世界社会发展的趋势而逐渐形成的。第二次世界大战后,各个国家大力推进工业化、城市化发展,由此促使广大农村中的人口、资本与土地要素不断向大城市集聚,进而造成了城乡差距的不断扩大,乡村社会呈现出衰败的迹象。这在发展中国家表现得尤为明显,乡村的衰弱不仅成为国家现代化发展的阻碍,同时也是引发社会贫富不均等这一矛盾冲突的根源所在[2]。

面对上述困境,学者们开始致力于寻求促进乡村自生可持续发展的经典理论。(1)内生发展的概念与定义。内生发展理论最早于20世纪70年代在区域经济发展学领域中被提出,主要的观点是把经济增长的重点集中于满足社会成员的基本需求上。1975年瑞典财团在“世界的未来”的报告中,首次对“内生发展”这一概念进行了明确定义:如果发展是作为个人解放和人类的全面发展来理解,那么事实上这个发展只能从一个社会的内部来推动。联合国教科文组织1977-1982年中期规划目标中正式提出了内生发展的战略,“发展应是由内部发生的,应从它的文化和固有的思维和行动方式中汲取力量”[3]。日本的鹤见和子[4]认为,内生型发展是“不同地区的人们和集团适应固有的自然生态体系,遵循文化遗产(传统),参照外来的知识、技术和制度,有自律性地创造出实现发展目标的途径、实现目标需要具备的社会状态以及人们的生活方式”。(2)思考内生发展的方式与途径。经济学者在经济学领域提出了内生发展的路径,主要有综合农村发展战略(罗迪耐尔、普特尔,1980)、集镇建设战略(约翰逊,1970)、农社社区途径(弗里德曼,道格拉斯,1975)和选择性空间封闭战略(史特尔,1977)等。前两者的观点是战略政策向农村倾斜,通过加大对农村的投资,扩大农村公共基础设施建设,提高农民收入,促进其实现从农村向城市、农业化向工业化的转变。后两者则提出通过农村区域内的资源整合来发展自力更生的农村经济,着重强调权力下放地方和减少发达城市对其的侵蚀。(3)社会学者从社会价值取向、文化、科技、社会参与等方面解读内生发展的路径。美国社会学家帕森斯提出“社会行动系统”理论,以单位地位和角色的“内在化”,即角色自我认同与社会化地位的价值取向来解释单位行动转化为社会行动的社会变迁与转型[5]。此外,很多学者也提出了对于内生发展路径的理解。黄高智[6]提出:任何真正的发展都应该以一个民族的文化为基础,以人类本身为中心,这才是内源发展。罗朗科兰[7]认为应“发挥内源发展的基础——人民参与的原动力的作用”。黎成魁[8]认为科学技术上的创造力是独立思考和研究自己的困难,并主要依靠自己的力量去寻找解决困难的方法。在乡村治理中,为全球化和工业化背景下解决农村和农民问题提供了新的理论视角。其中比较有代表性的有:宫本宪一[9]指出通过内在式的发展,寻求“可持续发展”的政治经济体系,来达到居民自治;英国莱斯特大学的Lan Bowler[10]提出了农业内生发展的九项具体指标,认为本土是基础。

综上所述,内生发展是以组织内部为开发主体,以内部的资源、技术、文化等要素为基础,通过重视人文发展、技术进步、创新环境等,在“自我导向”的过程中培育全面发展能力,实现社会效益、经济效益和生态环境效益的协调发展[11]。将内生发展理论引入到农村发展问题中来,那么农村内生发展理论是农村复兴中实现农村活化发展的必由之路,亦是解决目前农村诸多社会问题的根本途径。农村内生发展理论的特征主要包括以下4个方面。(1)治理机制内生。从治理角度来看,农村内生发展理论应当以体现农民意志、具有地方发展决策权的基层组织为基础,强调构建自下而上的农村社会治理机制,不断完善公众参与机制,依靠基层力量推动农村发展。(2)组织机构内生。从组织角度来看,农村内生发展理论不过度依赖外部资本和政府推力,强调农民组织的开发主体地位,通过提高农民参与组织的积极性,激发农村内部的持续发展动力。(3)产业类型内生。从产业发展的角度来看,农村内生发展理论要求农村地区的产业类型不局限于城市资本集中和政府推动的领域,而应在地方原有产业的基础上,建立起各环节附加值均能回归本地的产业关联,培养和提升农村经济的自主发展能力[12]。(4)制度基础内生。从制度的角度来看,农村内生发展理论强调农村发展的制度是在综合考察乡村社会现实情况的基础上形成的,属于内生性制度,有利于激发农村内部的持续发展动力。台湾地区农村社区的“地方创生”正是在内生发展理念的指导下,科学合理地设计村庄未来的发展目标,弘扬乡村发展的潜在优势,充分发挥农村社区自生自发的内在活力,从而有效地实现了地方的复兴与发展,促进了城乡社会的整体繁荣与进步。

3 甘乐文创运行模式:地方创生的实践

甘乐文创由返乡青年林峻丞于2010年创办于新北市的三峡镇,以在地文化提升与弱势陪伴为核心。三峡镇临溪多山,全镇只有8%的面积是平原,其余为山地和丘陵,离台北市区约一个多小时车程。早年便利的河道运输系统繁荣了三峡镇,但随着工业时代的来临,近年来河道没落、青年外流。目前毒品泛滥、帮派林立和犯罪率高等则是困扰三峡镇的主要社会问题。三峡镇同时还面临着传统文化流逝、环境污染、年轻人外流以及“空心化”等问题。因此,林峻丞通过创办甘乐食堂、禾乃川手工豆浆店、小草书屋、青草职能学苑以及发起净溪行动,串连传统手工艺人、社区伙伴和志愿者,充分利用三峡本地资源推动地方复兴。

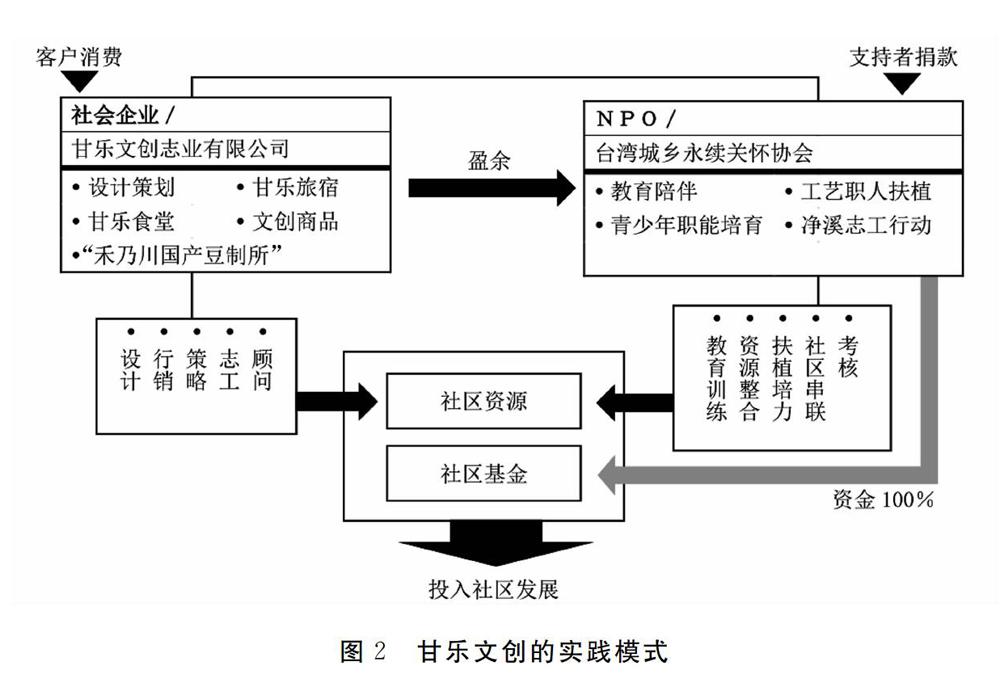

应用农村内生发展理论来检视甘乐文创的实践模式(图2),台湾农村地方创生主要体现在以下3个方面。

3.1 挖掘本地资源

随着产业结构的改变,台湾农村面临着人口老化和人力资源短缺的问题,陷入农村持续发展动力不足的困境。因此,广泛利用农业和农村空间,大力发展休闲农业和都市农业,创新农业经营模式,实现农产行销和产品二级加工,创造附加值大于初级产业的生产产品,优化农业生产方式,从农村本土现有资源寻找突破口,是台湾农村可持续性发展的主要方向。

三峡本地主要的传统手艺(如金工、木雕、蓝染和皮革等)在城市化的过程中面临无人接班、传统手艺断层失传、传统文化即将消逝的窘境,但这种局面随着甘乐文创的创办而出现了逆转。创办人林峻丞的返乡源自于父辈经营的肥皂厂在激烈的市场竞争中由于行销不佳陷入倒闭的困境,经过他几年的努力,不但家族的老肥皂厂起死回生,而且茶山房肥皂品牌在台延续了5家直营店和1家肥皂文化体验馆。本地产业项目经营的成功尝试不但为甘乐文创的创办奠定了基础,也为本地产业振兴和农村复兴提供了新途径。由甘乐文创所推动的三峡产业项目,是整合本土现有资源的典范。从形态与方式上,主要可划分为以下2类。

(1)传统手艺类产业,是以手工课程的体验活动方式来传承。通过“在地产业扶植计划”,与当地工艺传承人建立合作关系,提供外部整合与资源辅导,扶植其设立营业空间,并与旅游线路串联起来统一推广[13]。这样在丰富社区文化的同时,也带动了当地产业的发展。在甘乐文创的活动基地,设有皮革、篆刻、木雕、金工和酿酵的工作间。这种形式一方面使这类活动基地成为社区的学习基地,为社区小朋友拓展体验空间,提供职能培训与技能学习的机会;另一方面则延续了三峡的传统文化,加强技艺传承。

(2)品牌企划类产业,是以实体企业品牌的方式来推广。这种形式的代表主要有甘乐食堂与“禾乃川”豆制品。甘乐食堂落址于三峡老街的清水街,定位为工艺体验与料理食堂的艺文餐饮空间。从策划理念上看,甘乐食堂不仅是餐饮,还是三峡工艺与生活文化的体验空间。这是甘乐文创最初的实践基地与创始基地,拥有最早的工艺体验项目蓝染活动,后来逐步扩展为介绍三峡人文、地理和历史的活动空间。而甘乐食堂的料理,是以自己手工生产的豆制品为基调的,这也成为了之后“禾乃川”创立的基础。2015年“禾乃川”创立之初的定位是打造三峡自己的豆制品品牌,由此成立了“禾乃川国产豆制所”,使用台湾本地所产的非转基因黄豆进行加工生产。2017年甘乐文创将有70年历史的三峡老医院爱邻医院通过重新装修改造,活化为工艺产业实践活动基地。同时将爱邻医院临街房间开辟为“禾乃川”餐厅,专营豆制品的生产与销售。“禾乃川国产豆制所”的创立与甘乐食堂相辅相成,共同推动了三峡本地品牌产业的升级打造。

3.2 培育非政府组织

非政府组织可以向社会提供众多服务,承担一些政府部门不该做或做不好、企业能做却未必有效的社会事务[14]。现代政府在公共事务治理的诸多层面均表现出了一种“心有余而力不足”的“无能”态势,也正是“无能”的政府才造就了一大批“有为”的非政府组织[15]。

台湾每年有相当数量的青少年,因为家庭功能不足,必须独自面对学习落后及生存方面的压力,有些人甚至选择辍学,继而陷入了恶性循环,成为高风险孩子。三峡镇由于其特殊的社会地理环境,如毒品泛滥、区域闭塞等,使得当地高风险孩子的数量比例较其他地区更高。他们在成长过程中缺乏关爱,家庭和学习上都面临着不小的挑战与压力。

2015年甘乐和志愿者们共同成立“台湾城乡永续关怀协会”,定性为非政府组织,其成立初衷是为了帮助社区的问题青少年,由林峻丞担任该协会的执行长。协会资金主要源自于甘乐文创的产业经营、社区村民和政府支持以及企業募捐,协会的宗旨是为6~18岁的高关怀学童建构完整的社区支持系统。以年龄段为界限,该协会目前共服务了社区100多名青少年。小草书屋为小学的孩子提供生活陪伴,如课后辅助和情绪引导;青草职能学苑为中学的孩子提供职能探索及规划,如工艺培训和店铺实习等。此外,禾乃川餐厅也通过职业培训,为弱势孩子和单亲妈妈提供就业岗位。非政府组织凭借其自身优势和社会影响力,在社区和社会稳定中起到缓和冲突和平衡利益的作用,弥补了政府在公共事务治理上效率效应的不足。

3.3 营造本地社区

我国台湾农村的社区营造,又称社区总体营造,其设计思路主要是受到日本“造町运动”、英国“社区建筑”、美国“社区设计”等影响。台湾社区营造倡导“一乡一特色”“由下而上”“民众参与”“发掘地方文化”等理念,社区营造的内容包括社区环境营造、社区产业营造、社区文化营造、社区医疗营造、社区教育营造、社区治安营造和社区服务流程再造等方面[16]。围绕这些内容,充分发挥社区居民在社区营造中的创造力和凝聚力。

甘乐文创在三峡社区营造方面,所做的主要体现在社区产业营造、社区环境营造、社区文化营造与社区教育营造等方面。具体表现为:打造三峡本地产业、清理三峡河垃圾、举办艺术活动以及加强对高风险孩子成长的陪伴等。

(1)发扬三峡本地产业。甘乐文创利用实践基地,将工艺职人与社区学校串联起来,通过优势资源整合,传承即将没落的三峡传统老手艺。而“禾乃川国产豆制所”的成立及系列产品的开发,更是直接带来了三峡社区的经济效益。本地产业焕发出的新生机,不仅实现了三峡社区返乡青年的创业梦想,其经济效益的辐射性与外延性也解决了社区诸多社会问题,如单亲妈妈和弱势青年的就业问题,有效促进了社区稳定和社会和谐。

(2)清理三峡河河流垃圾。三峡河是三峡居民饮用水源,随着工业化的推进,三峡水运码头逐渐没落,三峡河成了垃圾抛弃地,三峡人的生活和生存环境污染日益严重。2010年起,林峻丞为首的返乡青年倡导每月的第二个星期天固定为“净溪日”,号召志工捡拾三峡河的垃圾。通过整治与提升环境,以此营造社区良好的环境氛围。如今净溪活动每次参与人数超过100人,已经演变成为了社区居民的集体自觉行动,而且游客与企业员工等加入力量也在日益增多。通过实际的参与行动,以此提升社区居民的认同感和责任感,同时也让更多的游客和企业员工了解到三峡社区的状况。

(3)举办艺术活动。2012年以来,甘乐文创与李梅树纪念馆合办“梅树月艺术祭”活动,呼吁当代艺术家在三峡办文艺展览,每年一次的活动,参与范围已从纪念馆扩展至三峡各地,本地艺术家的参与也在逐年增多。艺术活动的常规性举办,为社区文化氛围的营造创造了有利条件。

(4)陪伴高风险孩子的成长。2006年始林峻丞计划为弱势孩子提供陪伴与帮助,遂成立“丝瓜小队”和举办“暑期幸福学堂”。甘乐文创成立后,先后举办了孩子学写企划书、规划行程、谈资助、挑战单车环岛等活动。随着个人与企业社会能力的增强,还成立了小草书屋与青草职苑、非政府组织“台湾城乡永续关怀协会”。由此将对弱势和高风险孩子的陪伴逐步扩展为推动社区进步发展的长期计划。

4 内生视角下台湾地方创生发展的启示

对甘乐文创与三峡镇的实践考察,基于内生发展理论,可以将台湾农村社区创生发展的经验总结为4个方面。

4.1 振兴本地产业是根本

在地方建设与发展中,只有产业才是基础,首先发展产业才能为地方与社区的建设提供保障,也才能带动地方经济、文化和社会的发展。从内生发展的角度来看,三峡社区之所以能形成现在这样创生较为成功的社区典范,本地产业振兴是其能够持续发展的根本。甘乐文创在推动社区联动过程中,非常重视本地产业的价值,通过新的商业模式的发掘和改造本地产业的行销模式,制定产业发展对策。利用社区空间,以手工艺人工作间的开辟和手工传统技艺的体验,来扩大经营范围;通过大力发展都市休闲农业,实现农业生产的附加值,保持传统产业的良性循环,从而优化传统产业的生产方式。比如,“禾乃川国产豆制所”系列产品的生产与开发,目前已形成了“研发-推广-应用-反馈-研发”的完整体系,成为了支撑本地产业发展的坚实后盾。

4.2 发挥资源优势是基础

内生发展理论强调农村自主权,以使地区内资金和力量朝着有利于地区发展方向集聚起来,使农村地区形成自主的造血机制。台湾地方创生的基础是本地资源的利用,“三创”即创新、创意和创业的基础是立足于本地文化、本地产品与产业的融合,确立地方特有的独特性核心价值,设计与本地相符合的产业策略,同时提倡青年返乡。三峡镇曾经是工艺职人的汇集地,有诸多手艺精良的职人。而甘乐文创的运作特点之一就是通过盘点本地资源禀赋,引导和扶植职业艺工参与产业规划,积极调动本区居民的主观能动性,整合资源,共建“资源共同体”,即由爱邻医院改造而来的“合习聚落”。将传统文化和产业以品牌策划和实践体验的方式,融入现代生活与旅游观光中。而这也凝聚了社会资本,加强了社区居民的沟通交流,成功助推了三峡地区的振兴。

4.3 培育社会力量是关键

社会资本之胶与润滑剂功能的发挥,可以将社区紧紧地扣在一起,以使居民能为社区利益采取集体行动,有利于社区营造工作的推进。特別是处于相对劣势的社区,当一个劣势社区处于分歧或衰退的情境,社会资本的营造则被视为是挽回颓势的一项策略,而且是分期社会的粘合剂[17]。台湾农村社区的良性营造,主要依赖于社区力量的积极运作。地方创生计划的目的之一是在于激发农村的自主性及自发性。林峻丞等所倡导的“净溪行动”,就让更多的社区居民参与到社区营造的过程中,重新确立了人与人、人与环境的关系。在甘乐文创的推动下,小草书屋与青草职苑的设立以及非政府组织“台湾城乡永续关怀协会”的成立,有效弥补了家庭的缺口,同时也构建了社区与社会稳定的支撑系统。

4.4 革新治理机制是保障

农村社区营造是一种自下而上的内生发展模式,其核心价值是突出弱勢群体的主体性参与价值。农村社区营造秉持了“由下而上、社区自主及居民参与”的原则,政府的角色由以往的建设主导者转变为提供各种引导和示范计划的协助者,通过理念推广及人才培育鼓励民众参与[18]。农村创生计划则指出,要利用内源性发展力量,由在地组织或团体依据农民需求,强调“自下而上”的推动模式,自发性地提出农村创生计划。所有的这些乡村建设治理机制的核心是村民,其主要推动力量为村民自主建立乡村组织,由政府提供经费、给予引导,公益组织与政府提供专业知识辅导等。在村民自发、政府引导、众多公益组织参与的治理机制指引下,通过人、文、地、景、产5个方面全面发展乡村,为乡村社会的发展提供一个可持续发展的路径[17]。在台湾农村创生计划中,始终强调地方自发性思考于自下而上的推动。

总而言之,乡村的复兴与发展,仅靠政策自上而下的改革推力是能够在短期内取得成效的,但要实现农村长期可持续发展,则需要构建农村内生发展机制,即在治理政策的基础上,推动公众参与、挖掘本地资源和培育社会力量。

参考文献:

[1]谢志诚,吴劲毅.乡村地区缺少整体规划,地方创生应与国土计划接轨[EB/OL].(2018-10-15)[2020-03-20].https://www.newsmarket.com.tw/blog/113519/.

[2]王志刚,黄棋. 内生式发展模式的演进过程——一个跨学科的研究述评[J]. 教学与研究,2009(3):72-76.

[3]联合国科教文组织. 内源发展——质量方面和战略因素[M]. 北京:中国对外翻译出版社,1991.

[4]鹤见和子. 内发的发展理论[M]. 东京:东京大学出版会,1989.

[5]塔尔科特·帕森斯. 社会行动的结构[M]. 张明德,夏遇南,彭刚,译. 南京:凤凰出版传媒集团,2008.

[6]黄高智. 文化特性与发展:影响和意义[M]//联合国教科文组织. 内源发展战略. 北京:社会科学文献出版社,1988:19.

[7]罗朗·科兰.社会交流和大众参与发展:传统与现代[M]//联合国教科文组织. 内源发展战略. 北京:社会科学文献出版社,1988:157.

[8]黎成魁. 科学和技术:内源发展的选择[M]//联合国教科文组织. 内源发展战略. 北京:社会科学文献出版社,1988:55.

[9]宫本宪一. 环境经济学[M]. 朴玉,译. 北京:三联书店,2004.

[10]张环宙,黄超超,周永广. 内生式发展模式研究综述[J]. 浙江大学学报(人文社科版),2007(3):62.

[11]张勇. 非营利性民办学校内生发展的路径[J]. 河北大学学报(哲学社会科学版),2015(5):78-82.

[12]高浥尘,黄正东. 回归与重塑:农村社区内生式发展模式研究——基于湖北省鄂州市农民意愿的调查[J]. 现代城市研究,2016(5):128-132.

[13]甘乐文创|甘之如饴乐在其中[EB/OL]. [2020-03-29]. https://www.thecan.com.tw/.

[14]戴维·奥斯本,特勒·盖布勒. 改革政府——企业精神如何改革着公营部门[M]. 上海编译组,译. 上海:上海译文出版社,1996.

[15]王华. 治理中的伙伴关系:政府与非政府组织间的合作[J]. 云南社会科学,2003(3):25-28.

[16]谈志林. 台湾的社造运动与我国社区再造的路径选择[J]. 中国行政管理,2006(10):83-86.

[17]黃源协,刘素珍. 社会资本对台湾社区发展之政策意涵[J]. 行政暨政策党报,2009(6):155-192.

[18]苗大雷,曹志刚. 台湾地区社区营造的历史经验、未竟问题及启示——兼论我国城市社区建设的发展路径[J]. 中国行政管理,2016(10):87-93.

[19]余侃华,刘洁,蔡辉,等. 基于人本导向的乡村复兴技术路径探究——以“台湾农村再生计划”为例[J]. 城市发展研究,2016(5):43-48.

收稿日期:2019-12-26

作者简介:范虹珏(1982-),女,讲师,博士,研究方向:乡村治理. E-mail:fanhongjue@njau.edu.cn

基金項目:台湾政治大学学人蹲点研究资助项目(2019);中央高校基本科研业务费-南京农业大学人文社会科学研究基金项目(SKYZ2019007);教育部人文社科青年基金(19YJC840011);江苏省社会科学基金项目(17SHC005)