山地城市污水分散处理新模式探讨

——以贵阳市城市污水处理为例

邹艾华

(贵阳市城乡规划设计研究院,贵州 贵阳 550001)

近年来,国家高度重视基础设施建设,城市地下综合管廊、海绵城市等新型理念正广泛应用于城市基础设施建设中。文章通过开展贵阳市绿色、循环、低碳的污水处理规划研究,探索符合山地城市特色的污水处理新模式,旨在节约土地资源、促进水资源循环利用、美化城市环境、推动城市可持续发展。

1 国内外污水处理模式

1.1 国外污水处理模式

在日本和德国等发达国家,50%的污水处理采用了分散处理模式,而整个国家的污水治理则采用分散式与集中式互补的治理模式,并将污水治理由单一的达标向水资源综合利用转变,有效缓解了“水危机”问题。

1.2 国内山地城市污水处理模式

重庆市地处中国西南部,位于长江上游地区,河网水系强大,地貌以丘陵、山地为主,坡地面积较大,有“山城”之称。重庆市城区污水处理厂至2020年将建成35座,现已建成20多座,实现“分散与集中”相结合的处理模式,有效解决了重庆市城区污水处理厂向河道补水和中水就地回用问题。

1.3 国内外污水处理模式启发

(1)污水处理厂布局由集中式向分散式转变,即污水就地收集、就地处理和就地回用,无需新建大量排水管网和中水回用管网,减少了投资,同时解决了污水长距离输送中跑、冒、漏、滴等突出问题。

(2)污水再生回用由单一河道补水向多种途径转变,近年来我国城市污水厂不断提高出水水质,污水再生利用被大量应用在工业废水冷却、农田灌溉、市政杂用、环境娱乐、生活杂用及补充地表水等方面,实现了水资源的综合利用,减少了城市新鲜水消耗。

2 贵阳市污水处理现状

2.1 城市特点

贵阳市是以山地、丘陵为主的丘原盆地地区,地貌类型多样,喀斯特地貌大量分布,占全市总面积的73%,形成了峰林、溶沟、峡谷、溶洞为一体的绚丽景观;中心城区各区域地形落差大,如观山湖区与老城区高差约200m,属于典型的山地城市。中心城区受黔灵山脉、百花山脉、南岳山脉等自然山体分隔,城市建设呈组团式布局,形成“双核、八片、多组团”的城市空间布局形态。

2.2 污水处理现状

贵阳市中心城区现已建成43座污水处理厂,污水处理厂出水水质基本达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)一级A标,其中青山、麻堤为地下式污水处理厂,部分出水指标达到Ⅳ水体,污水处理厂尾水主要补充河道用水。

2.3 污水处理问题

(1)污水集中处理,导致污水输送管网长,污水溢流污染河道。山地城市呈组团式发展格局,污水集中收集处理需要建设长距离管道,存在污水“跑、冒、漏、滴”等现象,且污水处理厂出水不能就近补充河道景观用水。

(2)污水处理厂卫生防护距离要求高,选址难问题突出。传统污水处理厂需要较大卫生防护距离,由于贵阳市土地资源紧缺,在老城区建设污水处理设施基本不满足卫生防护距离要求,污水处理厂选址基本不能落地。

(3)城市污水处理厂再生水利用较低。城市污水厂出水现状主要是直排河道,在城市绿化、道路浇洒、洗车等城市杂用水行业再生水利用推进缓慢,污水未能实现有效再生循环利用。

3 污水处理新模式

3.1 以分散为主,集中为辅的布局模式

目前国内外关于污水处理厂的布局模式主要分为分散式布局与集中式布局。分散式布局是指在相对较小的区域范围内建设中小型污水处理厂,规模宜为1万~5万m3/d。集中式布局是指建立大中型污水处理厂,将较大范围内的污水统一收集再处理,规模宜为5万m3/d以上。

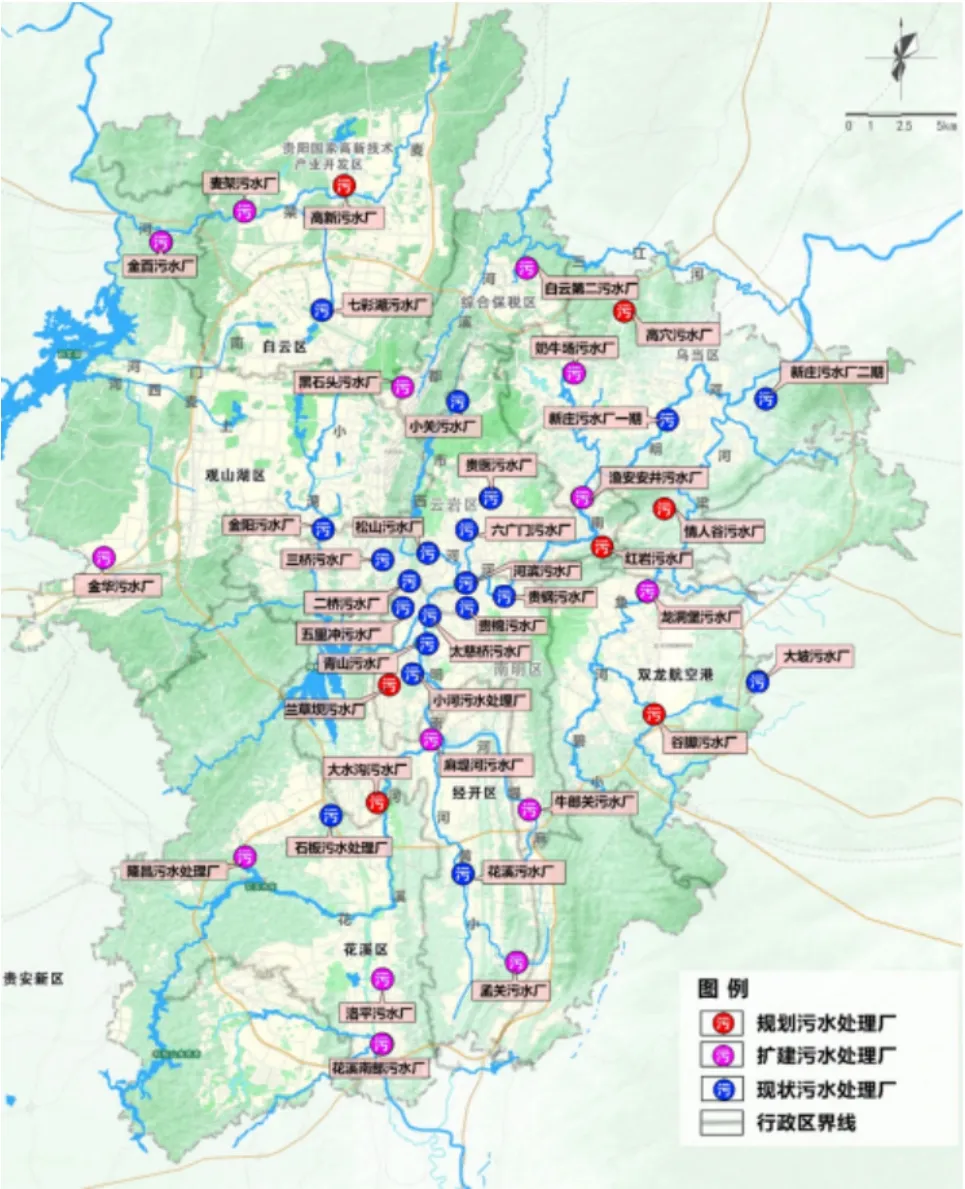

贵阳市结合山地城市和组团式发展的特点,按照“分散为主,集中为辅”的总体思路,规划因地制宜建设一批大、中、小、微型污水处理厂。

(1)大型污水处理厂(大于10万t/d):主要布局在河道主干流下游区域。

(2)中型污水处理厂(5万~10万t/d):主要布局在河道支流及城市新区、工业园区。

(3)小型污水处理厂(1万~5万t/d):主要布局在重要排水主干线(排水大沟)末端、大型新建居住区及公建。

(4)微型污水处理厂(小于1万t/d):主要布局在新建中、小型居住区或公建区域,以配套建设为主,目的在于从源头推进中水回用。

新的布局模式可解决污水厂选址难、卫生防护距离要求高以及山地城市管网建设难的问题,将污水就近处理、就近回用,符合贵阳市山地城市和组团式发展的特点。中心城区污水处理规划如图1所示。

图1 中心城区污水处理规划图

3.2 以地埋式为主、地上为辅的建设模式

传统地面式污水处理厂占地面积大,周边卫生防护距离要求高,对用地紧张的山地城市有较大影响,而且在城市中心区建设地面式污水处理厂,居民反对意见大,邻避效应突出,选址比较困难。贵阳市为了解决污水处理厂选址难的问题,探索建设地下式污水处理厂。贵阳市现已建成青山、麻堤2座地埋式污水处理厂,污水处理厂地面为公园,为当地居民增加了休闲场所。地下式污水处理厂建设已经得到居民的有效接纳,同时解决了城市污水处理厂选址难的问题。

3.3 以再生利用为主,排放为辅的利用模式

提高污水处理厂出水标准,在城市杂用水、工业用水、景观用水等领域加大对污水处理再生水的利用,使污水处理厂采用以回用为主,排放为辅的排水模式。

以贵阳综合保税区和贵州双龙航空港经济区为例,两个片区均位于贵阳市饮用水源上游,按照环保要求,尾水均不能直接排入河道。按照传统模式,污水处理厂尾水需要扩流域排放,工程造价高,实施难度大。

传统模式是在河道下游集中收集设置污水处理厂统一处理,尾水通过隧道跨流域排放,保护下游饮用水源。

新模式是分散式布局污水厂,规模为1万~5万t/d,污水处理厂尾水采用新工艺(膜处理)进行深度处理,尾水排放标准要求达到Ⅳ水体,部分指标达到Ⅲ类,作为区域中水回用,多余的中水通过湿地进一步净化处理后达到地表Ⅲ类水体,可以作为河道景观补水,解决尾水排放与水源保护矛盾。

3.4 合流制溢流污水分散治理新模式

(1)末端建设污水处理厂。针对汇水面积大、服务人口多、污水量稳定的排水大沟,规划在排水大沟末端建设小型地埋式污水处理厂,确保排水大沟在旱季和小雨时均不溢流。

(2)源头减量+调蓄。针对实施雨污分流、末端建设污水处理厂困难的排水大沟,结合海绵城市建设,源头实施雨水资源化利用,减少雨水进入排水大沟,在排水大沟中端或末端建设调蓄池,减少雨季污水溢流。如松山路排水大沟、沙冲路、花果园、中东等排水大沟建设初期雨水调蓄池。

(3)分流部分市政主干道雨水及大沟地下补给水。根据老城区排水管网调查资料,结合贵阳市老城区道路改造、棚户区改造、轻轨建设、管廊建设等,沿道路新建部分雨水管道(约20km),有条件分流部分市政主干道雨水,实现清水(雨水、地下水、井水)直接入河,污水进厂,减少雨水进入排水大沟和污水处理厂,缓解截污沟溢流(小雨、中雨不溢流)次数,保护河道水质。

4 分散型污水处理厂收集管网模式

应用海绵城市理念解决城市雨污合流对河道的溢流污染。雨污分流建设是城市污水收集管网建设的主要难点,特别是老城区基本以截留式合流制为主,传统截留式合流制污水收集方式处在一定问题,如在雨季大量雨水进入污水收集系统,截污沟污水溢流现象频繁发生、污水处理厂进水浓度低等问题依然突出。

贵阳市在城市排水系统改造和建设中探索新模式,应用海绵城市理念,在排水大沟中建设污水管,旱季,污水全部通过污水管收集至污水处理厂,在主要排水大沟建设雨水调蓄处理设施;雨季,将雨污混合低浓度水收集至调蓄池,通过调峰处理达标后排入河道,既减少下游截污沟污水溢流情况,又减少对河道的溢流污染。

5 结束语

山地城市污水处理在小型化、分散化、地下空间利用等方面快速发展,随着污水处理技术的不断提高,污水处理新模式将得到广泛应用,要通过建设地埋式公建复合型、公园型等分散式污水处理厂,构建山地城市绿色、循环、低碳的污水处理系统。