塑造与进步:中国近代盲女的教导与角色

——以北京盲人学校为例(1874—1911)

刘 蕊

(中国人民大学,北京 100872)

中国传统社会中,盲人女性的角色多是乞丐、妓女,其通常被视为社会的“负担和废物”[1],这也在某种程度上成为盲女的自我认知,盲女的传统角色可以说是被外界塑造和设定的。近代,有盲女接受了学校教导,其角色随之出现嬗变。那么近代盲人学校是如何教导和再塑造盲女角色的?盲女角色被再塑造是如何体现的?我们应如何看待学校教导、社会观念、盲女角色三者之间的关系呢?本文即选择威廉·希尔·穆瑞(1)关于苏格兰传教士威廉·希尔·穆瑞的生平,及“瞽叟通文馆”的概况和盲文体系“瞽目通文法”,郭卫东教授已有研究,详见北京高等教育出版社2012年6月版《中国特殊教育史研究》,《北京社会科学》2005年第3期《北京瞽叟通文馆与中国盲文体系的初建》,《社会科学研究》2001年第4期《基督新教与中国近代的特殊教育》。在郭卫东教授的著述中,穆瑞为盲人设计的识字体系被称作“瞽目通文法”,本文中的盲文体系即指瞽目通文法。除此,穆瑞亦在1890年代为有视力的文盲设计了识字法,本文按照英文直译为文盲体系,英文史料中对于这二者的共同称呼是Murray System for Blind and Sighted Person,笔者直译为“盲人和有视力的文盲的识字体系”。据史料记载,1911年穆瑞病逝,苏格兰本部委员会、北京委员会希望其子塞穆尔(Samuel Hill Murray)接管学校,但是塞缪尔要回国上学,之后又参军参战而无法接管。1919年穆瑞夫人因身体缘故辞职。委员会商讨为纪念穆瑞而将“瞽叟通文馆(School for the Chinese Blind)”改名为“希尔·穆瑞盲人学院(Hill Murray Institute for the Blind)”,其办学理念是通过让盲人学生接受技能培训而可以“自立”。1920年委员会开始筹备复校工作,计划每年资助学校1000英镑。(William Hill Murray)建立的盲人学校“瞽叟通文馆[2](School for the Chinese Blind in Peking)”中的盲女教育为例对以上问题展开研究,笔者参考了穆瑞亲属、朋友的著述,以及同时期传教士的游记、文章和近代报纸杂志等资料。

一、中国传统社会中的盲女角色

中国传统社会中,女子先天失明或后天致盲成为盲女(2)戈登·库明(Gordon Cumming,Constance Frederica,1837—1924)女士是穆瑞的朋友。库明在她的游记《漫游中国(Wanderings in China)》中记载,她从遇见的中国盲人那里得知,他们有先天失明的,有后天的麻风病、天花、眼炎等疾病致盲的,还有不卫生的环境、北方的沙尘、燃烧干草秸秆产生的烟雾等致盲的。后,生存境况和角色一般如下。

如果盲女出生在较为显贵富裕的家庭,一般会得到较好的保护和养育,有机会得到医治。无法恢复视力的“富则逸居”[3],依赖家庭生活。有的可能结婚生子,受后代供养[4],比如有年长之人膝下无子者,会找一位家世良好、品行端正的盲女为妻[5]。有的男子会善待盲妻终身不纳妾[6]。

如果盲女出身穷苦,由于传统性别观念和家庭经济环境的影响,或可能会被杀死或被遗弃。比如一出生即眼盲的女婴,极可能被丢入河中[7],或可能会被扔在乱坟岗、荒地里,或被活埋[7]。有的家庭会收养被放在家门口的盲女,待她长大后配于家中男子以延续香火,孝事舅姑,而且可免掉一笔彩礼钱。

出生后暂免于死的一些贫家盲女常被买卖,她们大多沦落为乞丐(乞丐组织)、妓女,甚至还有算命师等。一是有父母将盲女卖人[8],买者有的是鸦片成瘾者,他们会让盲女乞讨以供其买鸦片;还有的是小偷,常唆使盲女偷窃[9]。二是人贩诱拐盲女进行买卖[10],她们大部分会被卖到妓院。美貌盲女要学会唱古今小说评话、辞曲[11],“樱口蛮腰舞袖垂,小蛾双蹙……轻盈若柳枝……使人怜情脉脉”,她们给妓院带来众多客人和很高的收入,有妓院甚至会专门刺瞎明眼女子。盲妓女因失明而行动不便,比明目女子更易控制,因此也更容易遭受欺凌和剥削。至1890年代,有传教士在广东等地看到老鸨引着被装扮过的盲人女子走进一条“罪恶”的街巷,用鞭子抽打她们,或者扔到河里[8]。盲人乞丐则经常在街上挨饿,“受人辱,被人鄙……在世无异去世”[12],三岁小孩也敢与之戏。她们常单独乞讨或者组成团体,强行给商铺、住户、寺庙表演,以博得关注和同情,讨点儿打赏[10]。有的盲人男子和女子,躺在路上或者拦住路人讨要施舍,会有旁观者乐于支付小铜板。他们敲小锣鼓、拍手、吹长笛、喧闹,行人不给施舍就赖着不走[13]3。一小部分年轻盲女被卖到富商官宦家庭,然后被训练为仆婢[14],有美色者则教其琵琶[15]、按摩,娱人耳目,养之深院静室昼夜狎,成为优伶小妾[16]。还有盲女成为算命师。盲人“心静而细,故咸令习星卜之业”[17],人们认为盲人算命师可以洞察人的内心。有父母甚至故意弄瞎女孩的眼睛,因为盲人算命师可以赚很多钱。有传教士医生想要为盲女治疗,但遭其父母拒绝,因为一旦眼睛被治好,就不能再为他们赚钱了[13]30。盲女其他零散的生计还有磨油(给棉花清理种子,在地上摸到旧纸片卖给寺庙焚烧)[10],舂米,撑水车灌溉庄稼,编织和修补篮子[7],售卖私盐[18]。街头上的盲女常遭城内警察驱逐[19]。贫穷的盲人生存环境恶劣,有的甚至同时患有心脏病等多种疾病[20]。

中国地方政府、社会团体、寺庙、传教士会给盲人提供不同形式的救济。政府会分发粮食,有国外游历者“曾见过600多个盲人乞丐挤在一起领免费发放的大米”[21]。14世纪中叶,摩洛哥旅行家伊本·巴图塔(Ibn Batuta)在书中记载,广州有一座寺庙为盲人提供暂时的照顾和食宿[10]。上海有一家在1710年建立的弃婴医院,会收留残疾婴儿。近代传教士的教会和医院会收留和治疗盲女[8]。家庭困难的老年盲人前往当地教会做礼拜,可以领到一点来自教会信徒的捐助。传教士也会将救济金送到年老无法来教会的盲人家中[10]。此外,守有中国孝道传统的人,会照顾家里的老年盲亲。

研究发现,盲女的命运虽然不完全是悲惨的,但本质上都需要依附他人,不独立、无尊严;盲女眼睛虽看不到,却能和明眼人一样舞唱编织,说明她们可以获得独立生存的技能。盲女需要的是社会观念的改变,以获得常人享有的权利和发展空间。

教育是盲女应获得的权力之一,然而近代社会对待盲人的观念仍无明显改变,依然将盲人“视为不可救药”[17],“不会有人想到让他们上学”[13]3,“在中国教盲人读书写字,只能称得上是个梦想”[22],是“新奇”[21]的,特别是盲人女性,一般的家庭更不注重让其接受教育,“宁愿让盲女深居陋巷,愚蠢蒙昧,而不愿把她们交给别人施以教导和提升”[23]。一开始教会只是收留盲孩,给他们提供食宿和医疗。但单纯的施舍和救济容易让盲人产生出“一种惰性、一种麻木”[10],因此传教士开始尝试让盲人接受教育,然而最初不过是停留在和其他健全的孩子混同读圣经、唱圣歌的层面,正式而专门的盲人学校还未出现。

二、穆瑞盲人学校的盲女学生

穆瑞1871年抵达中国,1873年秋天来到北京[13]30,尝试收留盲人,并对其进行教育[24]。他在1878年试验出用于盲人学习的“瞽目通文法”,并建立了中国近代第一所盲人学校“瞽叟通文馆”,学校教导盲人要突破传统观念中的乞怜角色,获得社会认可的技能,以学会独立自主(3)穆瑞在1873年早冬到达北京,收留了三四个盲男孩,给他们教授简单的读写和音乐知识。。

(一)盲女学生招收情况

学校刚招收盲女之初特别艰难,之前学生只有盲人男孩和成年男子。原因有:一是传统社会的女子难以获得受教育权利[25]4,并且礼制规定男女有别,盲人男女不能在同一空间学习[13]77,让男性教导盲女更“不可思议”[21]。二是百姓对传教士有所误解,传言他们会巫术,会将小孩的眼睛挖掉制药或者做望远镜,不太愿意和传教士来往。三是盲女算命可给父母带来收入,让盲女上学就不能为他们赚钱了[13]30。四是中国当时受过教育的男性不超过5%,女性不超过1.5%[13]18,贫穷的家庭支付不起盲女上学的费用。

1885年学校陆续收到女生,其中有弃婴、流浪儿、寡妇等,她们有主动就学的,也有家长或教会送来的。只是她们大多是底层穷苦人,上层社会的女生极少,1899年有一户上层家庭送来一个盲女孩[13]81。穆瑞也在向家长争取[13]38和登报[7]招收学生。女学生分别来自山西、直隶、山东和满洲等地[25]31-33。起初学校不收学费[13]284,之后则根据学生经济情况,或适当收取学费或免费[26]。1900年义和团运动中学校被迫关闭。1916年11月复校后有13个女孩,大都八九岁,她们会和来访者玩游戏、唱歌,年龄较大的女孩成了编织工[13]223。

第一位女学生在1885年左右来到学校,是一位盲人新娘,她和丈夫都在美国差会,她很快便学会读写和音乐技能[22]。第二位是美国长老会18岁的盲女汉娜(Hannah),她在亲戚的“震惊”和阻拦中坚持来学校。亲戚们要求穆瑞和汉娜之间要挂个帘子,汉娜上课时只能将手伸出帘子,穆瑞再指导她识读盲文。学校有个年龄最小的盲男孩将每天学习的内容直接教授给汉娜,让她得以学会了读写和手风琴。后来汉娜成了学校的老师,教授几个盲女孩[25]4。有一个3岁女孩,因天花失明后养母想要毒死她,被一个外国女士救下后送到学校,认为在这里“她生命会变得有用”,后来她成为女传道人[21];14岁的夏米(Mi Chia)失明后被父母抛弃,被美国差会送来,之后成为了学者;北京南部伦敦公会送来了10岁的毕芬(Fri Pi),她和夏米在六周内学会了盲文法,可以准确地读写和唱赞美诗(4)夏米、毕芬均为音译。哈特论文中记载的一位盲人妇女来穆瑞学校的经历和库明书中的“汉娜”的经历类似,笔者疑是同一人。哈特的版本记载:一个盲人妇女想要来学校,但是受到亲戚的抵制。她暗地里让一个盲人男孩在穆瑞学校学习,每天放学后,男孩就给她教当天的课程,通过这个办法她学会了读、写,演奏手风琴。1887穆瑞婚后回到学校,她请求留校,后来成了老师,给4个盲女孩教课。。一个满族寡妇和其15岁的女儿,教会中一位23岁的寡妇[13]77-78,伦敦会的老年寡妇,浸信会的年轻女孩也相继来校。一个来自山东的妇女被丈夫和乡亲经蒙古护送至北京(5)1880年代中后期的某年深冬,学校来了一群农民,牵着一匹驴,上面坐着一个妇女。其中有个男人给了穆瑞两封信。穆瑞从信中得知,这位妇女27岁,是一个60多岁男子的妻子,家乡是山东。这个男子名叫马志(Chin Ma)。马志夫妇将两个孩子留给了一位朋友照看。老师和盲女孩们给这位妇女提供了衣服和食物。一开始她很不适应,加上视力越来越差,没有耐心学习,最后慢慢适应了。。一个14岁的女孩被父亲用独轮车送来。学校给予盲女“更多的耐心和关爱”。有个被母亲卖掉的女孩在学校经常偷东西,又懒惰,“曾让师生们非常绝望”,但她后来变得诚实,“敞开了心扉”。每周日早上盲女学生会排队前往伦敦公会做礼拜,她们“看起来干净美丽,神采奕奕,和以前的那些盲人歌女十分不同!”[21]。

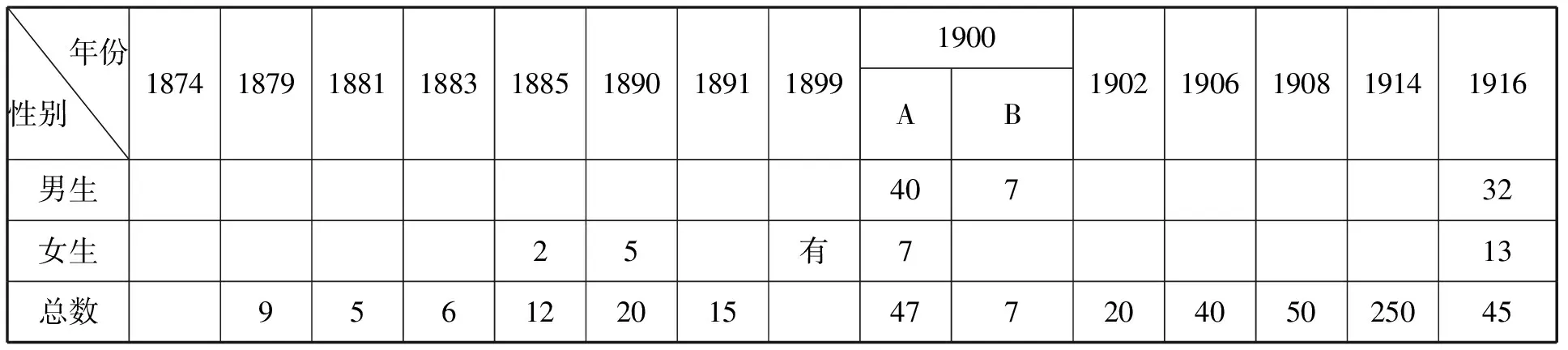

表1 1874—1916年部分年份该学校女生人数、男生人数及总人数统计

注:表中所有数据来源于本文参考文献第[13][21][25][28]条。

1900年,义和团闯进学校后,学校关闭。6个月后,只有7个盲学生和2个有视力的助理返校,其中有2个学生曾逃往家乡。1916年11月,学校有2个男生毕业,2个去世,剩余28个男生,后又新收4个男生;女孩共有13个。

(二)盲女学生的学习、实践和生活

盲女生的教师一般是女性。1887年穆瑞夫人(Mrs. Murray)来到学校成为教师。学习好的盲女可以担任其他盲女学生和文盲女性的老师。1911年9月6号穆瑞去世后,学校学生由其夫人和三个女儿,即20岁的康妮(Connie)、18岁的格蕾丝(Grace)、10岁的黛博拉(Deborah)教导,3个中国助理辅助[13]209。

学校课程安排有文化课、音乐课、手工艺课,所有课程均要考试。

文化课上,先要理解穆瑞改造的盲文法[27]46-47,为学习点字、识字作准备。教师要先花10到15分钟左右讲解盲文体系的应用方法,待盲女掌握后便开始学习[20]。其基础读物是1890年代穆瑞和学校教师一起编拟的《中国盲人识字课本》[9],进阶是中国经典[22](儒家经典、谚语和三字经[13]174)、圣经(常见的是四福音书、《旧约全书》和书信集),1891年加入了地理、算术。学校使用的所有课本都交给优秀学生点制。1880年到1881年,穆瑞发明速记法以提高学生记忆和点制文本的速度[21]。学生可完整地背诵和默写所学内容[25]12。地理课,穆瑞将地图点在金属板上连成线,让盲生触摸点线识记。算法课,穆瑞用记忆术[13]11教授学生心算,有减法、除法、复合乘法。课堂上一个男孩读,一个女孩估算,不需要算盘就会精准算出答案,“他们表现出的热情真是让人觉得鼓舞”[21]。早晨祷告是女生朗读圣经,晚上换作男生[25]。女孩们会主动请老师纠正识读错误[20]。

音乐方面,学生要识记盲文乐谱,编写乐曲[21],点制和裱装乐谱,演奏乐器[27]48,调音、修理和制作乐器[25]25。早课以音乐开始。盲文乐谱是穆瑞用在苏格兰学的首调唱名法结合盲文法制成[21],盲生短时间内便能准确识记乐谱。1881年,“音乐成为学校的重要课程”,穆瑞编了一个唱诗班[13]62。盲女生一手识读一手将音符点出[22],然后缝合装订编成乐谱[25]27。在盲文乐谱基础上,其用墨水将凸点联结,用来教授有视力的文盲或卖给街上弹手风琴的人[28]。穆瑞会将学生的音乐灵感和新曲的手稿或信件装订保存,部分会流向外界和寄到苏格兰展示[21]。学生们很喜欢弹钢琴、扬琴[26]424、风琴,常在礼拜堂表演。穆瑞低价买来离京的外国人的钢琴和风琴,以及琴弦、簧片、皮革等旧物,修补组装成乐器[21];教会和委员会也会赞助资金或捐赠乐器。盲女生在一战期间的圣诞节的早上四点唱圣诞颂歌以振奋人心,带动男孩们也跟着唱[13]218。

在手工艺方面,女孩们点制书籍,缝纫、针织和售卖生活用品并学习家务。穆瑞甚至计划让她们学习打电报,但后来因为战争而耽搁[13]108。盲生或将点制的课本出售给教会和其他学校,或被雇佣印书[26]390。穆瑞发现盲女学生擅长缝纫针织,便雇了一个中国织工教学生织布[25]26。她们摸索布料边线[23],纺线、钉纽扣,缝织床垫、枕头、毛巾、腕带、婴儿鞋袜、布丁布、手套等,部分卖给路人[25]26。1910年代格蕾丝指导女孩们刺绣,给高尔夫俱乐部男子编织长袜,给宝宝编织小外套和兜帽,并将这些作品送往伦敦展览[13]271。此外,洗衣做饭、制作玩具等也是课程内容之一[29]。

考试包括周考和年考。周考形式简单:识记、抄写、提交所学内容。想要接受洗礼的学生要提交一整本书或多篇圣歌。算法测试有乘除法[9]。确切记载的年考有两次,一次是1893年年考,所有男女生都参加。考试时,盲生学习新内容,依次从上到下识读纵向排列和从左到右水平排列的文章[30];接着将识读内容教给文盲学生,将文盲新生的学习效果作为考试得分的参考。手工艺考试中女生则展示枕头床垫等针织品[31]。一次是1916年年考,由牧师苏柯仁组织。考试书目有圣经文本、地理书和普及读物,皆由学生点制。测试学生对所考文本的精读状况和速度。考场备有纸、锥子和板框,学生将要求的文章点制,然后被迅速叫出将文章复述,并表达对题目的理解。手工艺考试则考察女学生的针织能力。音乐考试是合唱和风琴表演[13]223-224。

生活情形主要体现在两方面。一是学校需要有女性保姆照顾盲女学生的学习和生活。1890年代,学校有一位“非常受大家敬重”的中国女保姆照顾女学生,保姆患病后,她的“非常乐观善良的”儿媳妇在1891年年末来到学校接替她的职位。当外界邀请盲女学生参加朗读圣经等外出活动时,女性保姆会陪同。不过,这种外出工作往往难以开展,因为雇佣一个保姆至少多需10英镑费用[25]5-6。二是1887年新学校建立,针对男学生和女学生设立了各自独立的男学院(boy’s school)和女学院(girl’s school[21])。北京一些有名望的传教士和非传教士人员赞助了学校,使学校的基础设施得到改善[25]4,不过医疗设施尚未完善,似乎也未见让学生锻炼提高身体素质的体育活动(6)1887年穆瑞在苏格兰结婚,同年回到北京,用在苏格兰筹集的一部分基金在北京买了一处地产作为新学校。房子是中国式,男女生有各自的院子。1893年北京发生雨灾和水灾,学校坍塌漏水,直到1894年6月还在修建。1897年学校迁到了北京城西一个城门旁边,学校是中国式的平房,年久失修,经过修补,学校建立了一个传教点,一个讲习班,一个印刷房,一间放圣经公会书籍的书房,男孩和女孩各有生活空间,穆瑞一家有一个单独寓所,还留有一块宽敞的空间,以备日后扩建。新校区的建设基金来自1896年夏天一位女士赞助的1000英镑,一位新西兰朋友以他盲女儿的名义给学校捐助的1000英镑,以及一些传教士的赞助。。北京的肺痨、伤寒、天花、猩红热多发,自然灾害也会诱发疾病。得病的学生需要在安静的环境里接受精心的治疗,但他们只能蜷居在一个小院里[13]153。

三、盲女学生女性角色边界的延展

穆瑞希望学生们能够自立,他想“要是这些盲人能够被教导,他们的命运会有多大的改变!他们可以成为幸福的公民,而不再是街上低贱的虫子”[2]。盲女学生能够织布、缝纫,“这些活计都是适合盲人的”,她们可以凭此自力更生,有生活来源。不过中国市场上已经充斥着这些产业,盲学生难以参与竞争,其产品常常被低价出售。穆瑞想要为学生“打开一片完全崭新的领域”,获得“有前景的工作”[25]。比如,学习点印和装订书籍,成为排字工人和印刷工人;精研音乐,弹奏乐器[26],编写乐谱和制作乐器[21],成为专职歌唱家或演奏家[32];编书[33],成为学者或教师[13]108。学生们的职业主要是在文字工作、音乐和布道方面[21]。

(一)盲女学生编写、点印、出售书籍

学校文化课、音乐课使用的讲义和书籍由学生自己制作,这些讲义和书籍也会被出售或送给其他学校、教会和路人。1880年代穆瑞设计出一种点字桌,能够提高学生的点字效率,节省时间[30]。此后学校还添置了“梅里特(Merritt)”打字机来提升打字速度,学生平均1分钟可以点100个[34]。

学校里的“盲人蜜蜂”忙着点制排印[35]。有对1894年工作情形的记载:两个盲生用铅板点书,几个盲生为有视力的读者准备课本。一些学生排字和分类,一个中国学者校样,一个男生将纸浆灌进模子制纸,另一个男子再将金属熔浆灌进另一个模子,两个男子在印刷圣经,另两个人在商店销售赞美诗集。排字是两个女孩同时工作,一个一手识读盲文圣经,一手找出对应的盲人和有视力的文盲使用的两种字形,然后交给第二个女孩,放置在点印版中,如此循环;同时有另一女孩在身边紧跟识读前一女孩刚读完的内容,以检查和纠错。用这种方式,“学校点制了100份小型《使徒书信》,400份《马修福音》,400份《马可福音》,400份《路加福音》,1200份《圣约翰》前10章,1400份阅读练习题,100本赞美诗歌书,这些全都用于有视力的人使用,正准备根据需求分发”。学校“像一个印刷和出版屋”,穆瑞给上海教会出版社(Shanghai Mission Press)留下50份复件,以登广告,让有兴趣的人向学校预订。女孩们的脸上洋溢着“她们是有用的和重要的”神采[25]104-105。

学校教导女学生成了排字员、分拣员和字稿校对员,熟练的还成为社会上一些机关的盲人打字员[20]。

(二)盲女学生成为盲人女性与文盲女性的教师

在学校里,“盲人教导盲人”[36],优秀的女学生可以成为盲人学生的教师。

1891年[21],穆瑞在盲文点字法基础上为有视力的文盲设计出一种识字体系[26]186-188,用于盲生教授有视力的文盲。穆瑞的中国助手先教给30个文盲,他们很快便学会了文盲识字法[25]28。然后盲生给一批有视力的文盲农民教学,农民们三个月便学会了,并将文盲课本读给家人和邻居[21]7。1891年年末,学校接收了第一批有视力的文盲学生,盲人彼得(Peter)和一位盲人女孩负责教导他们,两个人先通过触摸熟知这些人,然后准备书籍教导,之后将这些人的作业印制出来,装订为他们使用的课本样本。不久,学校建立了一个由文盲男女组成的班级,年龄从55岁到65岁不等。文盲使用的书籍由学校的盲生制作,点制主要是女孩,再由有视力的印刷工人印制,盲人男女学生合作将这些印刷品装订,部分出售给有视力的读者。梅子明(Rev.W. S. Ament)、布莱恩特(Rev. E. Bryant)、阿勒代斯(Rev. J. Allardyce)和骆三畏(Professor S. M. Russell)见证了学生的学习成果[21]。1890年代中期,学校1/3的盲女生成为正式教师,有两个传教团想招聘这些盲女教师[34]。

学校女学生有时会去外地学校和教会,教授那里的盲人女性和有视力的文盲女性。1884年,北京西部的伦敦公会伊迪斯·阿勒代斯夫人(Edith Allardyce)邀请汉娜给差会中的12个中国农妇和8个女孩教授盲文法和文盲法,使用的是学校点制的课本[37]。之后一位女传道人给穆瑞写信,讲述这些农妇们的学习成果和对汉娜的感激[38](7)1893年年末,伦敦公会的阿勒代斯女士想要将一批农村妇女送到穆瑞的学校,让她们接受一个月的指导。1894年她联系穆瑞问是否可以用他的数字法给这些有视力的妇女准备一些课本,以及送一位盲女学生来给这些妇女教课。穆瑞便让盲人学生们准备了《教义问答书》,赞美诗,《圣经》选章,然后组织了一批盲女学生点排,连夜让一个有视力的人复印,第二天教材备齐。穆瑞带着汉娜和一车教材去了伦敦公会。汉娜教授20位来自山东的农村妇女,一周后阿勒代斯女士和一位农妇可以流利地识读,一位农妇给穆瑞写了一封信,信中字句表达准确清晰。一个月结束,所有的农妇都学会了朗读,她们都非常爱戴这位盲女老师。该事在1894年9月的The Chinese Record上报道,名为The Blind Teaching The Sighted。关于该报道,阿勒代斯先生给The Chinese Record编辑写信,说是该报道有几处不准确的地方,一是他的妻子从来没有给中国的农村妇女教过罗马文;二是妇女的数量是8个,不是20个,她们不是来自山东,而是东安县(Tung-an Hien);三是学习一周后,尚无一位农妇学会读,信也是一位女传道人在一周后给穆瑞写的。至于这8位妇女的学习情况,大致是:一个月后大多数妇女可以慢慢朗读《教义问答书》和《马可福音》;两个月之后大多数可以轻松地读,一位农妇可以非常流利地读并写;三个月后几位朋友考察了这些妇女,让这些妇女在课堂上朗读新内容《约翰福音》,读得很顺利,一个被认为最迟钝的妇女也能慢慢顺利读完。所有的妇女都学会了穆瑞的文盲体系,她们去了布莱恩特家(Mr. Bryant),让他转达她们的情况,布莱恩特是她们和阿勒代斯夫人通信的邮递员。不多久,布莱恩特就给阿勒代斯夫妇带来这些妇女的信。。1895年这些妇女回到家乡给其他妇女教授[13]105。1896年距离北京200英里的一所学校来请盲女学生给班里的22个女性讲课[39]。1910年和1916年学校分别有2位女孩前往湖南教书[13]219。

外地教会、学校也开始学习盲文体系,或来穆瑞学校学习。1890年代初期,山西的沙克尔顿小姐(Miss Shackleton)在穆瑞学校学习后教会一位盲女,让这位盲女再教其他盲女[21]。1895年至1896年,北京伦敦公会克拉拉·古德(Clara Goode)让9个妇女学习文盲体系[13]107。伦敦差会让教会中的文盲妇女学习文盲体系[40]。1895年天津[21]、太原[13]136、福建建瓯[41]、四川成都[42]、辽东牛庄[35]等地的传教士致信穆瑞,有意引进穆瑞的盲文体系和文盲学习体系。原先“一种顽固的看法是,妇女们不会学习,现在证明她们是可以学习的”,“一些女布道者将穆瑞的盲文体系在乡村传播得更好”[13]202,“这样教会一个妇女,那么她会教给下一个妇女,如此会有更多的妇女受益”[21]。

(三)乡村、医院、教堂、私人的音乐师、布道者

学校的盲女学生会跟随传教士前往外地或外省的教会医院服务,朗读圣经,弹奏音乐,照料病人。比如,1887年,穆瑞夫人来到北京后指导学校的盲人女孩汉娜成为一个女传道人,协助她传教[13]78。1891年左右,两个美国女传教士医生与学校中的盲人女孩特鲁(Lu Te)来到一个乡村医院。特鲁在这里给病人们朗读文章,“声音悦耳,病人们很高兴”。不过当地有村民相信传教士挖掉中国人的眼睛制药的说法,认为特鲁就是被“魔法”迷惑的,他们破坏了医院,特鲁有幸逃脱围困,传教士把她送回了学校[25]7。盲女学生也在传教士开办的慈善机构工作[43],她们“可以成为风琴师、牧师、布道者,前往中国的任何一个地方,服务任何一个教堂或公会”[25]26。

北京当地的绅贵也会邀请学校的盲女生在他们家中朗读圣经,演奏乐器。1890年学校的保姆曾陪一个盲女学生去一个显贵家中讲读圣经,她们受到很周到的接待。这是学校盲人女子出去工作的开端。盲女学生具备读、写的能力,可以演奏六角手风琴等乐器,可以朗诵抒情诗,“这些是中国人会喜欢的东西,会受到‘闺房’的欢迎,而闺房是中国一亿多妇女的领地”[25]6,这样女学生就可以“前往北京和其他地区的各个角落和妇女所在的地方”发挥积极影响[27]48。

盲女生在公开场合售卖圣经[13]224,买书的人有士兵、僧人、受教育人士和官吏[13]179。1911年上过学的盲人女子中已经有一部分是盲人布道者,她们在中国一些省份传教[44]594。传教士“难以接近这些中国底层阶级的妇女阵营”[21]61,“而盲人妇女会进入这些家庭,从而成为一眼活泉”[22]427。

四、学校教导与盲女角色嬗变之思考

(一)传统社会塑造的盲女角色

观察中国传统社会盲人女性通常的角色,可以发现以下三点:一是传统社会中的盲女生活虽不全都是悲惨的,但本质上都是依附他人,是被歧视的,没有独立性。二是近代社会中的盲女角色和社会观念相关。妓女、乞丐等盲女角色延续到近代,其根本是社会观念的设定,没有人教导她们该怎样独立谋生,社会环境未能给予她们发展的空间,社会普遍认为盲人只能依附他人,盲人自身也形成了这样的意识模式。三是盲女虽然眼睛失明却能和明眼人一样从事与文学艺术有关的工作,证明了她们可以独立。所以对于盲女而言,真正需要的是社会观念的改变,社会要让其获得发展空间,突破传统意识中既定的乞怜角色,拥有独立人格并主宰自己的命运。

(二)学校教导再塑造下的盲女角色

穆瑞盲人学校帮助中国传统社会中的盲人女子获得了受教育权利,接受学校的教导后,她们的社会角色出现了变化,表现出“继承”“拓展”“变化”三个特点。

一是继承了自古盲人通常扮演的社会角色,即从事音乐艺术方面的角色。近代,“中产以上之家庭”“盲目者最好授以‘音乐’之技,既养成其美感,又足以精研其艺术,其艺术上之价值与文学无殊异”[17]。底层盲女中其职业角色大多仍是辞曲表演[10]。在穆瑞的盲人学校接受教养的盲人女子,主要学习和培养的能力仍然是文乐类,只是内容上由原来的香艳咏调、儒家圣歌、佛经[45]346,变成了基督圣歌。

二是盲人女性的角色获得拓展。传统社会中,人们认为让盲人接受教育是“难以想象的”。近代出现盲人学校这一新事物,首先是冲击了传统认知。其次,学校教导出来的盲人女性证明了她们可以学会知识和自立技能,能够参与当时社会中受人尊重的职业,她们的职业和角色边界获得拓展。学者、教师、校长、编书、印刷工人、手工艺人、打字员、速记员等受社会尊重的职业中出现了盲人女性的身影。社会观念得到革新,人们不再局限地认为她们只能是乞丐、妓女。另外,有人认为,既然盲女学生接受了教育,怎么还在编织、缝纫?对此,笔者同意迈尔斯(M.Miles)的观点。他认为:“编筐子的事,没有穷尽。现代社会对盲人进入这些陈旧的职业模式感到厌恶,但这绝不能减损先驱者的成就。先驱者认为,如果盲人从事某项工作,并意识到自己是作出有益贡献的人,他们的生活会更好。采摘和缝纫是否被认为比算命和卖淫更有价值,这在一定程度上是一个文化观念(cultural decision)。当后者是传统上唯一开放的职业时,提供捻绳、编篮、制席子和类似的手艺很可能是对既有选择的真正改进。然而,在21世纪,在一些国家的贫困地区,一些盲童和成人仍然得不到帮助或鼓励,无法学习基本的生存能力和家政技能,甚至没有制作篮子的机会。”[10]同样,盲人女性的工作即使仍包括过去的缝纫、编织,但只要可以凭此自力更生以获得有尊严的生活,就是有价值的。

三是社会观念的变化为盲女受教育和角色嬗变提供了空间,盲女角色的积极嬗变又促进了社会观念的革新。传统社会中的盲女角色和学校教导中的盲女角色,前者悲惨低贱,后者则受社会承认和尊重。近代推崇女子教育,盲女教育自然迎合了社会思潮。教育及其衍生职业在当时可以获得社会各阶层的尊重和承认,教育让她们获得了社会认可。

(三)学校教导盲女的进步意义

一是穆瑞学校教授盲人学生英语,顺应了近代中国对外交流需要语言人才的趋势。19世纪中后期,传教士在中国开设的教会学校曾一度限制给中国学生教授英语,“因为英语具有商业价值,……‘学生们学会讲英语以后,无疑地我们将有极大的困难将他们留住。他们将立即去找工作,他们的英语知识将给他们带来高的工资’”[46]。穆瑞学校的教学则具有包容性,对学生的发展具有积极意义。二是学校设置男女合班的文盲班级,是对男女平等的实践,是对传统“男女有别”观念的突破。从刚开始招收盲女学生的艰难,到可以设置男女文盲合班的班级,盲女学生可以担任教师,既体现了学校本身的发展,又反映了盲女教育在逐渐受到社会认可,社会观念在逐步改变。三是学校实行文化教育和生活技能双向教导,并让可靠的、受人尊敬的、有爱心和耐心的女教师与女保姆教养女学生,这对于引导学生从事社会认可的“有前景的工作”以自力更生,对盲女的智力和心理的良性发展均具有积极意义,可为中国近代特殊教育发展提供一些启发。