初中英语阅读教学中文学素养的培养探究

孙 璇

一、初中英语阅读教学中培养文学素养的必要性

《义务教育英语课程标准(2011年版)》(以下简称《课程标准》)明确指出,教材所选的语言素材具有时代性、文化性和文学性的特征(教育部2012)。作为人类文明发展形成的一门语言艺术,文学可以使读者产生强烈的感染力。因此,阅读和欣赏一个国家、一个民族的文学作品,无疑能对这个国家、这个民族有比较深刻的了解。在英语教学中,文学知识的获得和文学素养的培养是很有必要的。《普通高中英语课程标准(2017年版)》将课程目标从培养综合语言运用能力转向学科核心素养,需要培养具有中国情感、国际视野和跨文化交际能力的社会主义建设者和接班人(教育部 2018)。但是,由于考试的压力,一些教师只注重词汇和句子的记忆、语法的讲解、课文的背诵和默写等,忽略了文学素养的培养,让学生的学习变得机器化、模式化,结果不尽如人意。因此,在初中英语阅读教学中,培养学生的人文素质,尤其是文学素养是非常有必要的。

二、文学素养与初中英语阅读教学

(一)教材中文学素养的体现

译林版牛津初中英语教材所选的语言素材话题涉及人际交往、文化艺术、卫生与健康、文娱与体育、世界与环境等大众共同关心的内容,且改版后的教材中很多篇目充满了文学性。如牛津版初中《英语》7B Unit 6的阅读文章是根据《爱丽丝梦游仙境》小说改编的,8B Unit 4的阅读文章是根据文学作品《格列佛游记》改编的,等等,这些文学作品充分体现了英语语言的生动性和灵活性,能帮助学生体会不同语境下英语语言的魅力。大多数文学作品的情节跌宕起伏,故事引人入胜。因为文章中的场景和人物是青春期的中学生非常熟悉的,所以他们都喜爱阅读。学生学习这些作品时必然会接触到文字的表达,文学作品的文化背景及其中一些修辞手法的运用,这些都是文学性的要求。相比于枯燥的语言学习,文学作品中的文字让学习充满乐趣,可以激发学生的好奇心和浓厚的兴趣。但是,如果教师仍按照传统的教学方式进行教学,将一则则生动的故事或文章上成翻译课,那就违背了《课程标准》和教材编者的初衷。

(二)考试对于文学素养的要求

《课程标准》要求学生能阅读相应级别的常见体裁的读物,课外阅读量应达到15万词(教育部2012)。这表明文学作品是初中生需要掌握的内容。文学作品的欣赏和文学素养的培养是初中生参与英语学习的重要方面。近年来,中考英语试题和高考英语试题涉及普通英美文学作品和传记的篇章很多。例如,2017年江苏省南京市中考英语阅读理解D篇是儿童文学小说Probuditi的摘录,题目设置包括对主人公性格的欣赏;2018年江苏省南京市中考英语阅读理解D篇是一则寓言故事;2013年江苏省高考英语阅读理解D篇是一篇文学评论,表达了马克·吐温对奴隶制的态度及其影响。这篇文章文学色彩比较强,主要是为了测试学生的英语阅读理解能力、文学素养和文化理解能力,且语言地道,运用了大量修辞手法,这要求考生具有较好的英语文化素养和阅读理解能力。可见,教师需要在平时的英语阅读教学中关注此类文章,并注重培养学生的文学素养,帮助他们认识阅读作品的意义,体验文学作品的魅力。

(三)学生自身学习的要求

文学是通过几代人的总结、提炼和概括形成的,是语言的精髓,也是社会文化的重要体现。它不仅为读者提供了语言和文化的新文本,而且拓宽了一个人的灵魂,为其带来阅读的愉悦感受。这就要求教师从文学教学的角度指导学生“慢读”教材中的文学作品,提高其阅读理解能力和文学鉴赏水平。针对初中学生曾做过一次关于文学作品阅读的调查,调查对象是南京市一所公办中学初二4个班的164名学生,男生95名,女生69名,收回有效问卷160份。调查发现,学生都能意识到阅读的重要性,也都喜欢阅读文学作品,但在实际阅读过程中,他们很少会品味此类文章,也很少能获得有效的指导和帮助。因此,在初中英语阅读教学中培养文学素养是非常有必要的,且对学生的终身学习大有益处。

三、在初中英语阅读教学中培养学生文学素养的途径

在初中英语阅读教学过程中,教师要善于利用现有的教材来增强课堂教学的文学性,使学生体验文字的魅力,提高文学素养。教师要善于挖掘教材中文学篇章的美学价值和教育内涵。目前初中英语教材基本上采用单元主题语境模式,即每个单元围绕一个主题语境进行组织,文本呈现多元化的文化价值取向和丰富的文化主题。对于文学材料的研究,不仅要保持对文字、句子和情节的理解,还要带领学生通过阅读了解多姿多彩的世界。学生通过阅读了解文学作品的背景知识,增加阅读的兴趣和动力,同时增强国家认同和家国情怀,坚定文化自信,培养国际视野和跨文化交际能力。

以牛津版初中《英语》8B Unit 4 Reading Gulliver in Lilliput为例,这篇文章改编自小说《格列佛游记》,短小精悍,诙谐幽默,讲述了格列佛初到小人国的遭遇。教师在上Reading第一课时时采用了角色扮演法,让学生分别扮演格列佛和小人国的小人,并安排了以下讨论问题:

If you are Gulliver,what would you do when you find you are tied to the ground?

If you are the small people,what will you say to Gulliver?

If you are Gulliver,what will you say to the small people?

教师通过一系列问题引发学生对文本的深层次理解,使他们尽快融入课本,揣摩人物的性格。通过师生互动、生生互动,学生能够在教师的指导下欣赏文字和文学作品,从而爱上文学作品,喜爱英语。

教材中的文章最吸引学生的是其中蕴含的多姿多彩的文字。在阅读英语文学作品的过程中,教师应避免简单、机械的语言知识教学,而应该引导学生从内心情感体验出发,加深他们对作品的审美体验和文化价值取向的理解,进一步关注词和句子的内涵和表意,赏析文字之美及其文学价值。教师应更加注重文章的文化内涵和文学性,并根据阅读内容设计一些文学性活动(胡其林 2001),提高学生的综合语言运用能力。

(一)读前活动(Pre-reading)

1.激发学生兴趣,吸引学生注意力

让学生保持好奇心非常重要,因为有些文章的题材比较特别,如文学作品的改编或者散文等,抓住学生的兴趣就成为重中之重。教师可以就文章题目和插图对学生进行提问。在通常情况下,题目是文章的文眼,是对全文的高度概括。教师引导学生对题目进行预测,能够抓住学生的兴趣并引导他们积极有效地思考。

例如,牛津版初中《英语》8A Unit 3 Reading部分阅读文本Around the world in a day,很多学生看到这个标题会感到惊讶。教师可以进一步引导学生分组讨论以下问题:

(1)How do you travel around the world?

(2)How long will it take you to travel around the world by plane?

(3)Can you travel around the world in a day?

(4)What do you think the writer will say in the passage?

这样一来,学生就能进行深度思考。教师通过设计读前活动,并根据学生的反应提供线索和帮助,从而使他们整体把握文章,感知文章的文学性,培养文学素养。

2.展示与作品相关的信息

教师可以通过图片、多媒体或者报刊等资料展示与作品相关的信息。例如,在讲授牛津版初中《英语》7B Unit 6 Down the Rabbit Hole时,可给学生展示了《爱丽丝梦游仙境》这本书的各国家版本,让学生思考:“为什么这部小说会这么著名?”同时,教师根据课本插图提问学生:“Is this rabbit like a person?Why?Is the door big enough fo the girl to go through?”这样的提问充分调动了学生的学习情感和积极性,教学开展顺利。

(二)读中活动(While-reading)

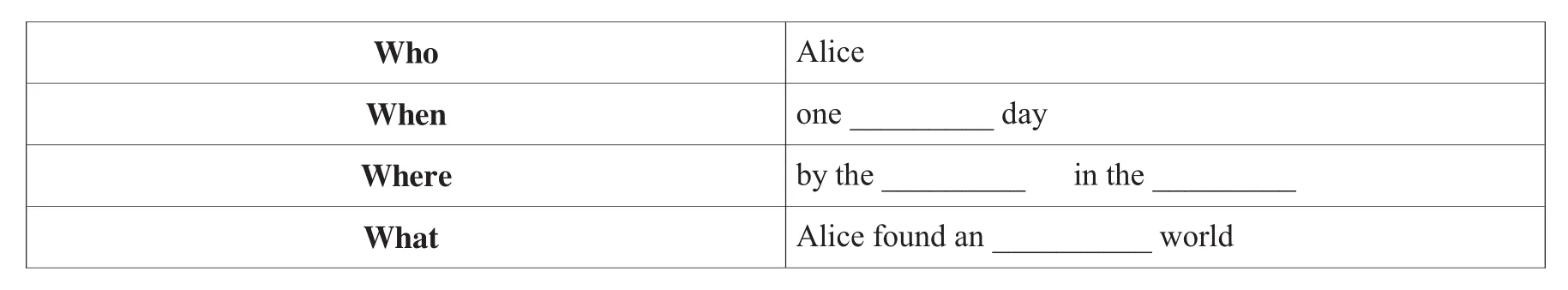

1.阅读是读者与文本之间的互动。在阅读文学作品时,读者应该和作者的思想有“碰撞”(程晓堂2012)。教师应为学生设计开放性的问题,以便他们在阅读过程中理解作者的写作意图,并掌握文本的文学特征。学生应该注意阅读的完整性,而不仅仅是记住几个单词或语法点。苏霍姆林斯基在《教育的艺术》中写道:“课堂上一切困惑和失败的根子,在绝大多数场合下都在于教师忘记上课,这是儿童和教师的共同劳动。这种劳动的成功,首先是由师生间的相互关系来决定的。”因此,教师应引导学生赏析篇章,分析语言现象,顺利欣赏文学作品。在牛津版初中《英语》7B Unit 6 Down the Rabbit Hole第一课时中,教师设计了这样的问题:“If you saw such a rabbit,would you follow it like Alice did?”让学生充分展开想象;然后让学生阅读并完成表1,通过3个but使他们体会作品的文学性戏剧冲突。

表1

2.在Reading第二课时,教师可以设计阅读材料中的人物关系网,让学生体会篇章中人物的变化并揣摩人物的性格特点。以牛津版初中《英语》7B Unit 6 Down the Rabbit Hole为例,教师可以让学生总结人物的性格特点。学生总结的词汇如下:

Rabbit:strange,want to attract Alice’s attention,smart,is good at running...

Alice:curious,brave,loving,never give up,kind,patient,careful...

Which one would you like to be,the rabbit or Alice?

通过对性格特征的分析,学生可以思考人物性格,探究文化内涵,赏析语言特有的功能等。

3.教师可以对故事进行排序,让学生通过关键词或图片进行复述或者讨论,并完成表2。

表 2:Task 1

Task 2:问题讨论:How to understand down,down,down?

类似的读中活动可以教会学生理解文学语言,让他们感受语言文字的独特魅力和丰富内涵。

(三)读后活动(Post-reading)

既然学生阅读后已经对作品有了自己的想法和感受,那么读后活动就应该鼓励他们对作品进行深层次的理解或者“再创作”。

第一,采用不同的方式讨论作品的主题或者作者的写作意图等。主题是作品的灵魂。学生可以通过精读文字体会作者的情感或者大胆说出自己的想法,达到对文章的深层次理解,体味文学性。

第二,增加对文学作品的片段赏析。教师可以向学生描述文学作品的主要内容,在情节发展中不断引发他们对故事结局的好奇心,从而产生阅读动力,培养他们对英语文学的兴趣,使其产生更大的阅读需求。以牛津版初中《英语》8B Unit 4 Reading Gulliver in Lilliput为例,教师可以在Reading 2中选择一些“大人国”片段供学生阅读,以补充文学阅读材料,从而扩展学生的思维,使其感受人物的具体形象,理解文本的主题和文化内涵。

第三,鼓励学生进行“文本创作”。教师可以鼓励学生对原著进行改编或再创作,加强他们对文本的理解。例如,在讲授牛津版初中《英语》7B Unit 6 Down the Rabbit Hole Reading 1时,教师还可以设计以下活动:

When Alice jumped down the hole,she found two of her friends in the hall too.Work in groups of three and make a dialogue about the questions below:

(1)Why did you come here?

(2)How did you come to the hall?

(3)How did you feel about it?

(4)What would you do next?

(5)How did you go through the door and what interesting things did you meet?

(四)布置课后作业

教师可以让学生写读书笔记,引导他们养成良好的阅读习惯;也可以让他们从文本中摘录好词、好句,或者概括故事的大意。这些作业可以帮助学生进行有意阅读。在这种情况下,学生会加深对文章的深层次理解。例如,在讲完牛津版初中《英语》7B Unit 6 Down the Rabbit Hole后可以布置如下作业:

1.Read Chapter 1 Down the Rabbit Hole from the story Alice in Wonderland.

2.Finish writing the story and share it with your friends.

3.Write another story about Alice’s sister’s story.

4.Find your“wonderland”in nature!

教师设计的这些文学性的语言活动不仅仅是为了焕发课堂活力,更是为了提高学生的文学素养,促进他们英语学科核心素养的发展。

结语

托尔斯泰曾说:“成功的教学所需要的不是强制,而是激发学生的兴趣。”在初中英语阅读教学中渗透文学性,不仅能够激发学生的学习兴趣,培养他们的文学素养,还能拓宽他们的视野,帮助他们探究文化内涵,汲取文化精华,加深对本国文化的理解和热爱,形成跨文化交际能力。