分级预警模式在急危重患者院前与院内急救衔接中的应用

郑若菲,金爽,林羽,简钢仁,叶诚栋

(1.福建省急救中心/福建省立医院 急诊抢救室,福建 福州 350001;2.福建省立医院 护理部)

院前急救体系、院内急救体系和重症监护体系构成急诊医疗服务体系的三大基本环节,其中各环节间的衔接都直接影响急救质量。院前急危重患者是否得到及时、适当及连续的救治,直接影响其生存率和抢救成功率[1]。目前,我国大多数院前与院内急救分属于不同的医疗机构,造成急救存在严重“断链”现象,无法有效衔接,特别影响院前急危重患者的救治效果[2]。因此对急危重患者实行院前与院内无缝隙急救对提高救治质量具有重要意义。分级预警模式以急诊病情严重度分级为依据,对院前急危重患者科学评估,快速地判断分诊级别,并根据其病情分级级别启动相应的院内急救调配预案,做到院前与院内的救治功能无缝衔接,实现立体“大急救”理念。2017年7月起,我院对院前急危重患者采用分级预警模式,取得了良好的效果,介绍如下。

1 对象与方法

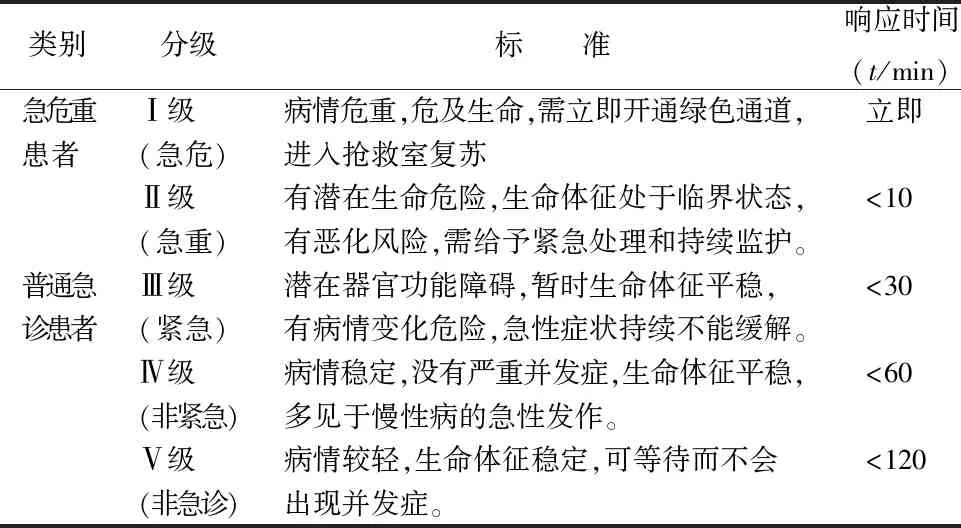

1.1 研究对象 采用方便抽样法选择2017年1-12月某依托型急救中心出诊的院前患者为研究对象。纳入标准:(1)由急救中心所依托的医院出诊,并收入该院急诊科;(2)年龄≥14周岁;(3)符合急诊病情严重度分级标准Ⅰ~Ⅴ级,急危重患者符合其Ⅰ~Ⅱ级严重度分级,该标准参考2011年台湾颁布的急诊预检分诊评分标准(Taiwan triage and acuity scale,TTAS),结合医院急诊的实际情况,经过讨论及实践制定而出;(4)知情同意参加本研究者(若本人无法表达意愿由陪伴者代表知情同意)。排除标准:(1)突发公共事件的患者群体;(2)本人无法自诉病情且无人代诉病情;(3)不愿合作者。在符合以上标准的基础上,将2017年1-6月2728例患者作为对照组,2017年7-12月2802例患者作为观察组。两组一般资料比较,见表1。

表1 两组一般资料比较[n(%)]

1.2 方法 35名高年资护士(取得护师资格大于5年)实行院前出诊与院内急诊定期岗位轮换,负责两组急危重患者院前与院内急救对接。对照组采用常规急救交接模式,观察组采用分级预警模式衔接院前院内危重患者的急救。

1.2.1 常规急救交接模式 对照组患者接受常规急救交接模式进行院前与院内急危重患者的衔接,即出诊护士根据临床经验判断患者的病情级别,将急诊病情严重度分级Ⅰ级和Ⅱ级的患者转入急救中心所依托医院的急诊科,并预先电话通知。院内急诊护士在患者进入急诊科后,再次判断其病情分级。若确定为急危重患者,则启动急诊抢救室相应的流程。

1.2.2 分级预警交接模式

1.2.2.1 制定基于病情分级的院内急救调配预案 以急诊病情严重度分级为依据,制定院前急危重患者的院内急救调配预案, I级院内急救调配预案(适用于I级急危患者):(1)复苏团队启动,由急诊抢救室医疗组长、护理组长、医生和护士各一名组成, 每人分工明确,各司其职,组长由医疗组长担任;(2)多学科协作诊疗的启动,若患者病情需要启动多学科团队协作模式,由医疗组长负责沟通启动;(3)其他科室间的协调,护理组长通知相关辅助检查科室做好检查准备,并预见性的协调各科室间的工作,缩短各项处置时间;(4)抢救设备就绪,复苏团队的护士负责复苏床单位、简易呼吸气囊、呼吸机、除颤仪、多参数心电监护仪、抢救车、微量泵、吸氧装置等复苏单元设备处于备用状态。Ⅱ级院内急救调配预案(适用于Ⅱ级急重患者):(1)监护团队启动,由急诊抢救室管床医生和责任护士各一名组成;(2)辅助科室间的协调,护理组长根据病情通知相关辅助检查科室做好检查准备;(3)监护设备就绪,责任护士负责监护床单位、多参数心电监护仪、吸氧装置等监护单元设备处于备用状态。

1.2.2.2 院前快速病情分级 当救护车到达现场,院前出诊护士立即通过ABCBS分诊评估法结合校正版改良早期预警评分(revised modified early warning score, RMEWS)对患者进行快速检查及评估病情,以急诊病情严重度分级为依据,从而对其危重程度做出初步判断,确定其病情分级,并给予相应的现场急救处置。ABCBS法主要评估以下几个项目是否危及生命:A(airway)呼吸道通畅情况,B(breath)呼吸幅度、频率,C(circulation)循环,B(bleeding)出血,S(sense)感知觉[3]。RMEWS是以改良早期预警评分的参数为基础,纳入经皮脉搏氧饱和度(SPO2), 增强对呼吸功能监测,适用于院前急救患者病情严重程度的判断,包括体温(腋温)、呼吸、SPO2、脉搏(房颤等情况下以心室率为准)、动脉收缩压和意识情况等,其中体温参数为0~2分,其他参数为0~3分。采集后将各项得分值相加后计算总分,总分越高说明病情越危重,RMEWS≥8分为I级的急危患者,5~7分为Ⅱ级的急重患者,0~4分为非危重患者[4-6]。

1.2.2.3 应用院前预警信息系统 院前预警信息系统是一套移动车载救护系统,负责完成救护车与医院急诊科远程终端之间的信息交互功能[7]。院前出诊护士对现场患者快速病情分级后,若确定为Ⅰ级和Ⅱ级的急危重患者,在患者开始转运时,即刻通过院前预警信息系统的无线通讯端口输入患者的数量、年龄、性别、主要症状,病情分级、事发地点、预计到院时间、院前处理情况等信息[8]。若病情分级在转运途中发生变化,再次实时上传分级级别,此信息通过车载无线通讯系统实时回传到医院急诊科,发布在院前预警信息系统的显示屏上,并发出报警的鸣笛声提醒院内急救人员。

1.2.2.4 院前与院内急救无缝衔接 院内急救护理人员根据院前预警信息系统提示的病情分级级别,启动院内相应的I级或Ⅱ级急救调配预案,提前做好复苏或监护准备。当急危重患者一到医院急诊科,院内预检分诊护士再次确认患者病情级别,并立即安排进入相应的急救流程,完成院前与院内急救无缝、连续的衔接。

1.3 评价指标

1.3.1 病情分级一致率 病情分级一致率即急危重患者院前与院内病情分级级别一致例数占院内分诊病情分级为急危重患者的例数的百分比,由急诊科预检分诊组长根据急诊病情严重度分级标准进行确认,见表2。

表2 急诊病情严重度分级标准

1.3.2 意外事件发生率 即发生意外事件例数占急危重病人总数的百分比。意外事件例数指急危重患者在院前与院内急救交接期间内发生呼吸心跳骤停的总数,由急诊抢救室医疗组长确认。

1.3.3 院内急救反应时间 即以急危重患者进入急诊科时间为开始时间至各急救措施(预检分诊、心肺复苏、心电监护、气管插管、呼吸机辅助呼吸、建立静脉通路、吸氧)到位时间。院内急救反应时间(t/min)=急救措施到位时间-该患者进入急诊科时间,由医嘱护士使用秒表计时。

2 结果

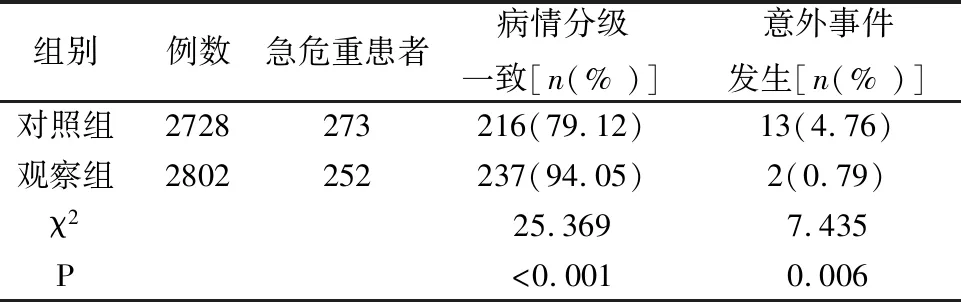

2.1 两组急危重患者病情分级一致率和意外事件发生率的比较 观察组病情分级一致率高于对照组,且意外事件发生率低于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表3。

表3 两组病情分级一致率、意外事件发生率比较

2.2 两组急危重患者院内急救反应时间比较 观察组院内急救反应时间均低于对照组,差异有统计学意义(均P<0.05),见表4。

表4 两组急危重患者院内急救反应时间比较

3 讨论

3.1 分级预警模式的应用可缩短院前急危重患者院内急救反应时间 急危重患者从院前转移至院内时,就将院前急救的“接力棒”传递至急诊科。院内急救启动速度慢将导致急危重患者未得到及时诊治,从而影响救治效果。因此,一体化急诊医疗服务体系不仅要求院前急救体系快速、院内急救体系专业,而且还要求两者之间无缝隙衔接[9]。我国急救模式多样化,为院前与院内急救交接带来很大的阻力,难以形成标准化、规范化的交接流程与模式,从而延长院前急危重患者院内急救反应时间[10]。分级预警模式着眼于急危重患者院前与院内急救的交接问题,快速识别急诊现场急危重患者,借助急救信息交互网络平台,向院内实时传递,从而启动同级别院内急救资源调配预案;急救人员和急救设备处于待命状态,使急危重患者尽可能在黄金时间得到救治。使用分级预警模式,观察组院内急救反应时间显著低于对照组(均P<0.05)。分级预警模式转变传统院前院内急救交接模式中护士被动参与的他控局面,形成主动参与交接的自控局面,将形势从患者等待急救转变为急救等待患者,实现院前院内信息互通,缩短院内急救反应时间,形成急救序贯性,提高抢救时效性。

3.2 分级预警模式的应用有助于保障院前急危重患者交接期间的医疗安全 传统院前急救模式,出诊护士对现场患者的病情评估缺乏科学的方法,常以直觉进行判断,未能有效识别病情的严重性。而院前转移至院内交接期间,由于交接信息及院内急救措施到位滞后等情况,导致急危重患者未得到及时救治,存在医疗安全隐患[11-12]。分级预警模式关注院前患者的病情分级,应用快速评估法及风险预警评估量化工具,量化生命体征指标,能对患者病情进行准确判断,且配备院内急救资源调配预案,指导院前及院内护士在急救交接过程中早期识别和干预急危重病患者,使患者尽早得到及时救治,有效防止意外事件的发生,从而提高抢救成功率。使用分级预警模式,观察组急危重患者病情分级一致率显著高于对照组,意外事件发生率显著低于对照组(均P<0.05)。分级预警模式将患者的病情进行连续评估,且贯穿于院前急救和院前院内交接期全过程,解决急救需求与急救供给之间的矛盾,保证急救的连贯性和持续性。院内急救资源调配预案的启动, 解决了由于急救人员和设备不到位对患者病情的抢救造成的延误,开辟生命急救绿色通道,从而提升急救效率、改善急救病人预后,保障院前与院内交接期间的医疗安全[13]。

3.3 分级预警模式的应用实现了院前与院内急救的无缝隙衔接 完整的急诊医疗服务体系必须是院前、院内急救功能上的密切配合与互助互补。院前急救是“先遣部队”,是院内救治的前沿;院内救治是“坚实后盾”,是院前救治的延续,院前与院内救治的衔接是完善院前院内急救链乃至整个“链”功能的必要保证[14]。若不将衔接的时效放在首位,将影响整个急救医疗体系的发展。基于急救模式多样化的情况,如何能有效地将院前急救与院内急救有机的结合是亟待解决的问题。分级预警模式构建了一种新的急救衔接模式, 设置规范、科学、系统的流程,打破院前院内急救的模块围墙,把急诊医疗服务体系从“环节性”的中转变为“全程型”的救治;急救中间环节的紧密连接, 使院前院内衔接达到一个新的高度;互联网技术的应用,满足院前急救与院内急救实时信息交互和协同共享的需要,实现了急救的无缝隙链接,提高了急危重患者的抢救时效性,发挥急救的立体功能[15]。

综上所述,分级预警模式量化院前急救患者病情分级,设置了配套的院内急救调配预案,将信息化技术引入急救衔接过程,缩短了院内急救反应时间,保证医疗安全,实现院前院内急救的序贯性,完善急诊医疗服务体系。同时,本研究的局限性是研究依托型急救中心,是否适用其他类型急救模式,有待于进一步进行研究验证。