延续性护理干预对原发性视网膜脱离患者术后生活质量的影响

刘静文 翟祥娟 李爱芹 齐瑞华 齐宝华4

1 山东大学护理学院 山东 济南 250012;2 济南市第二人民医院;3 禹城市人民医院;4 山东大学附属山东省耳鼻喉医院(山东省立医院西院)

原发性视网膜脱离是指由于视网膜裂孔导致神经上皮和色素上皮的分离,是致盲的常见原因之一[1],临床治疗主要以手术为主,包括玻璃体切割术、巩膜外垫压术等,但术后效果并不理想,甚至半数患者术后仅为低视力[2],严重影响患者的生活质量,进而产生焦虑、抑郁等不良心理。延续性护理干预是指患者从医院到家庭受到不同水平的协调性与延续性的照护[3]。本研究对原发性视网膜脱离患者实施延续性护理干预,效果显著,现汇报如下。

1 对象与方法

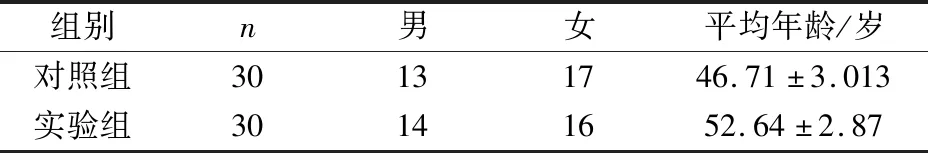

1.1 研究对象 选择2018年1月—2018年6月期间某眼科医院收治的原发性视网膜脱离患者60例为研究对象。纳入标准:18岁≤年龄≤70岁,经眼科特检确定为原发性视网膜脱离;均为住院患者。排出标准:年龄<18岁或>70岁;合并其他心、脑、肺等并发症患者;合并其他严重影响视力疾病者;肝肾功能严重障碍者;糖尿病患者;恶性肿瘤患者;语言障碍或有智力等认知方面障碍者。所有参与本研究的患者在实验前对本次研究目的及过程均有充分的了解,患者表示自愿参与本次实验,并签署知情同意书,符合医学伦理学要求并经我院伦理委员会审批通过。按照随机数字法分组,对照组30例,男性13例,女性 17例,年龄18~67岁;试验组30例,男性14 例,女性16例,年龄23~69岁。经统计学分析,两组患者性别、平均年龄等一般情况比较,P>0.05,具有可比性。

表1 两组患者的性别构成和年龄结构等一般资料比较

1.2 方法

1.2.1 对照组患者给予原发性视网膜脱离患者的常规护理措施,包括做好全面的出院指导,告知其按时复诊,注意用眼卫生,强调特殊体位的保持,合理饮食及用药指导等。

1.2.2 试验组患者在常规护理措施的基础上增加连续6个月的延续性护理干预。首先组建由1名眼科主治医师、1名护士长、2名具有护师职称的护士的延续性护理专职人员小组,并定期对其进行延续性护理相关知识培训及考核。其次对原发性视网膜脱离患者进行延续性护理干预,内容包括:健康讲座,在患者出院前一天开1次茶话会,通过组织科室医护人员表演简单、通俗易懂的情景剧,教会患者药物滴眼、体位摆放的方法及注意事项,并对患者心理进行疏导,通过交流深入了解患者社会、家庭的情况,利用各方面资源帮助患者积极配合诊疗及康复。同时注重与患者家属的沟通,通过家庭的后备力量的支持促使患者战胜疾病的信心;电话回访,在患者出院后3 d、1周、1、3个月的时间内采用每次20 min的电话回访,给予患者或家属相关健康知识的宣教,内容包括术后眼部情况的观察,正确点滴眼药水的方法等,在通话过程中随时解答患者的疑问;微信回访,创建微信公众号,并确保原发性视网膜脱离患者或家属关注成功,由延续性护理小组成员定期通过微信公众号推送原发性视网膜脱离的基础知识、术后保持特殊体位的重要性及术后功能锻炼等相关文字、图片、视频,此外还加设眼科专家线上解疑环节;家庭访视,由接受过家庭访视培训的眼科专科护士,依据患者的家庭背景、疾病康复情况等制定出一套个性化家庭延续性护理方案,通过与患者面对面交流,现场给予患者的现存问题的建议与指导,进而提高其治疗及康复的积极性。

1.3 观察指标 持续延续性护理干预6个月后,由延续性护理专职小组人员在患者复诊期间,根据焦虑自评量表(SAS)、抑郁自评量表(SDS)、生活质量测定量表(EORTC—QLQ-c30)回顾性分析比较两组患者延续性护理干预前后SAS、SDS评分,生活质量总分。SAS、SDS 量表均有20个项目,每个项目对应0~4分,临界值为50分,分值越高,其焦虑、抑郁程度就更严重[4];生活质量测定量表(EORTC—QLQ-c30)分为5项(躯体、角色、情绪、社会、认知),共30个条目,分值越高,代表生活质量越高[5]。

1.4 统计学方法 采用SPSS 18.0软件进行分析,组间比较采用t检验,计数资料率的比较采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

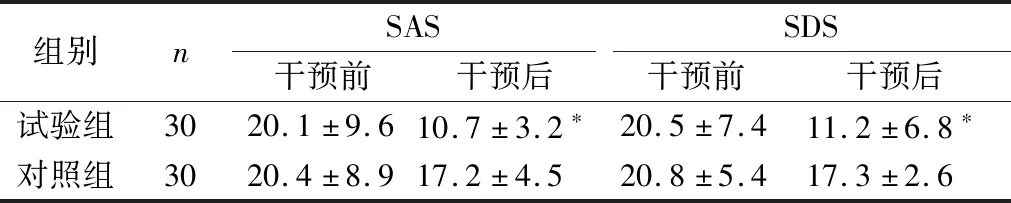

2.1 两组患者延续性护理干预前后心理状态变化情况 两组患者干预前SAS、SDS评分比较差异无统计学意义(P>0.05);与对照组相比,试验组延续性护理干预后SAS、SDS评分均显著降低(P<0.05),见表2。

表2 两组患者干预前后心理状态评分比较

注:与对照组比较,*P<0.05。

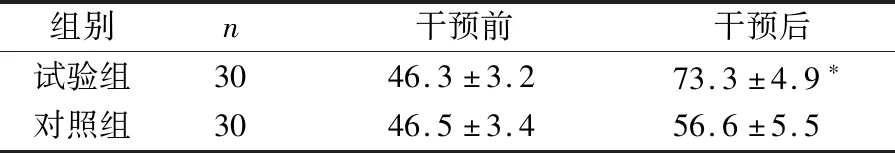

2.2 两组患者延续性护理干预前后生活质量评分 两组患者延续性护理干预前SAS、SDS评分比较差异无统计学意义(P>0.05);与对照组相比,试验组延续性护理干预后生活质量总分显著提高(P<0.05),见表3。

表3 两组患者干预前后生活质量评分比较

注:与对照组比较,*P<0.05。

3 讨论

目前手术治疗是视网膜脱离的最有效治疗措施,视网膜脱离可造成患者视力障碍,进而严重患者的生活质量,易导致患者出现抑郁、焦虑等不良心理[6-7]。随着人们对自身健康的关注度增强,医疗模式也随之转变,由传统的医疗模式逐渐转变为对出院患者实施延续性护理的新型模式[8-9]。在传统的医疗模式下,患者仅在住院期间接受护理和治疗,出院后则不享受医院服务。患者住院期间有专人护理,但患者出院后的行为习惯、用药方式和康复方法均会对治疗效果和生活质量产生影响。延续性护理干预的重点在于出院后给予患者系统化、规范化、持续化的护理干预,包括相关疾病知识指导、康复治疗的方法等,促进患者疾病的康复,降低再住院率,改善患者的心理状况,从而提高患者的生存质量。目前,延续性护理干预已广泛应用于各项疾病治疗中,包含肠造口、类风湿性关节炎、糖尿病肾病、老年性高血压等[10],因此,对原发性视网膜脱离患者实施延续性护理干预非常必要。本研究的延续性护理干预通过借助电话回访、微信随访、健康讲座和家庭访视等措施,对患者进行全方位、多角度的院外连续性护理服务,结果显示,干预后两组 SAS、 SDS评分均明显降低,且试验组明显低于对照组(P<0.05),试验组干预后患者的生活质量评分也高于对照组(P<0.05)。这充分说明,不同的护理模式对患者回归家庭生活质量的影响不同。试验组患者回归家庭后继续对其实施延续性护理干预可有效改善其心理状况,进而提高生活水平;对照组患者回归家庭后,因其常规护理干预的局限性,缺乏专业人员的监督和指导,常导致出现术后焦虑等不良心理状态,严重者甚至影响生活质量。因此,术后实施延续性护理干预能改善原发性视网膜脱离患者的日常心理状态,对其生活质量有改善的作用,帮助患者建立良好的行为准则,提高患者的自我管理能力,值得临床尽早推广和应用。

尽管目前延续性护理干预已广泛开展起来,但是在实施的道路上依旧存在着种种问题,因此,医护人员应强化患者家属在诊疗护理中的地位及作用,同时提高医护人员的整体素质,加大延续性护理干预相关理论培训及考核,力求更好地将延续性护理干预应用于广大患者。