服装结构及假人模型对电磁辐射防护服屏蔽效能的影响

王秋寒, 王亚静, 董科萍, 肖 红,4

(1. 武汉纺织大学 服装学院, 湖北 武汉 430073; 2. 北京吉克防护科技有限公司, 北京 100124;3. 东华大学 纺织学院, 上海 201620; 4. 军事科学院系统工程研究院 军需工程技术研究所, 北京 100010)

电磁波对人体具有热效应、非热效应、积累效应等,当人体长时间暴露在超过电磁辐射暴露限值的环境时,会受到一定伤害[1]。目前,人们普遍采用穿着电磁辐射防护服的方式屏蔽电磁波,而防护服的屏蔽效能受到服装款式及测试方法的影响。

已有诸多文献[2-3]从模拟服装结构的角度出发,报导了不同面料、不同层次、缝隙尺寸、孔洞面积以及暴露面积,如领口、袖口、门襟、下摆大小等因素对电磁辐射防护服屏蔽效能的影响;也有学者从测试的角度出发,探究了服装与辐射源之间的距离[4]、接收探头放置在屏蔽服内不同位置[5-6]等对服装屏蔽效能测试的影响。前述研究多是采用屏蔽面料模拟真实服装,或者在研究服装结构的影响时侧重于开口、门襟的大小带来的影响,并没有从实际穿着使用的服装款式角度切入。而不同结构款式的服装直接穿在假人上的屏蔽效能研究,才是最符合实际实用情况的。

从测试角度看,由于目前多数假人模型的内部是中空结构,人体模型穿着反射电磁波型屏蔽材料的电磁辐射防护服后,密闭的服装会形成金属谐振腔,导致通过防护服进入到模型内部的部分电磁波形成多次反射,使测试获得的屏蔽效能有所降低,影响测量结果的真实性和稳定性[7]。

为探究相同电磁屏蔽织物制备的不同结构款式服装的屏蔽效能及其影响因素,本文采用表面镀覆铜镍的电磁屏蔽面料,分别制备了4种不同款式的防护服装;在半电波暗室,采用着装假人法,对屏蔽效能进行测试,探究不同款式、不同测试部位、接缝缝隙、结构开口、假人内部是否填充吸波材料、电磁波极化方向等要素对电磁辐射防护服屏蔽性能的影响。

1 实验部分

1.1 实验样品

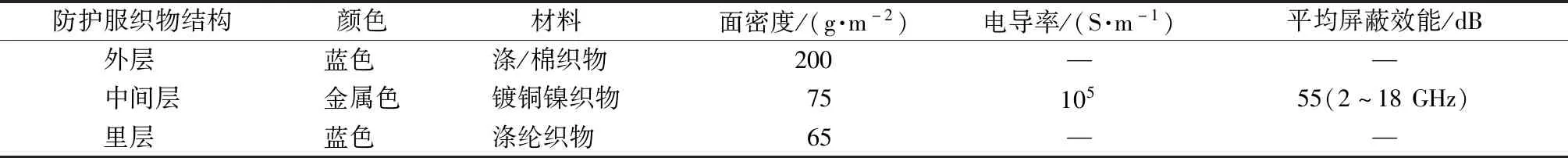

4件不同款式的电磁辐射防护服,均为3层结构设计。其中:里层和外层分别为圣华盾防护科技股份有限公司的涤纶面料和普通涤/棉面料;中间层为电磁辐射防护层,采用济南丽丝特纤维有限公司的JS-260镀铜镍的屏蔽面料。各层材料规格及性能如表1所示。

表1 电磁辐射防护服各层织物参数Tab.1 Fabric parameters of electromagnetic protective clothing

4种不同款式防护服的结构特点如下。1)马甲:V型领口,树脂拉链开口,无门襟;2)大褂:立领,纽扣式暗门襟,门襟宽6 cm,袖口处有塑料粘扣带;3)分体服:上衣立领,树脂拉链开口,门襟宽6 cm;裤子采用树脂拉链开口,裤门襟宽3.5 cm;上衣门襟和袖口、裤脚处有塑料粘扣带;4)连体服:包括面罩、鞋套、手套、连体服装、立领,采用树脂拉链开口(从领口直到下腹部),门襟宽6 cm,门襟里侧、袖口、裤脚、鞋套、手套均有塑料粘扣带。

1.2 屏蔽效能测试及计算

基于对2~18 GHz频段军用电磁辐射防护服的研究,屏蔽效能测试参考GB/T 23463—2009《防护服装 微波辐射防护服》,具体测试步骤如下。

1)仪器设备连接。将发射天线宽带双脊喇叭天线(1~18 GHz)、接收天线迷你型双脊喇叭天线(2.5~18 GHz)、E5071C型矢量网络分析仪(300 kHz~20 GHz)、DR AP118型微波放大器用电缆连接。

2)测试系统调节。发射天线与接收天线中心在同一水平面上,口径面保持平行。二者的极化方向保持一致,同时为垂直极化或水平极化,二者的间距设置为1.5 m。

3)仪器接通。接通矢量网络分析仪,预热15 min,同时打开微波放大器。

4)参数设置。打开屏蔽效能测试软件,根据测试需求设置好相关参数。

5)屏蔽效能测试。在实验一开始以及更换测试部位之后,先进行基准测试,即在加载功率的条件下测试未穿着防护服时的电场强度E0,确认校准无误后,再测试穿着电磁辐射防护服时的电场强度E1,通过屏蔽效能计算公式计算出电磁辐射防护服的屏蔽效能,每个部位测3次,结果取平均值。

式中:SE为屏蔽效能,dB;E0为未穿着电磁辐射防护服时的电场强度,V/m;E1为穿着电磁辐射防护服时的电场强度,V/m。

利用着装假人法对电磁辐射防护服进行屏蔽效能测试时对应的测试现场和测试部位如图1、2所示。

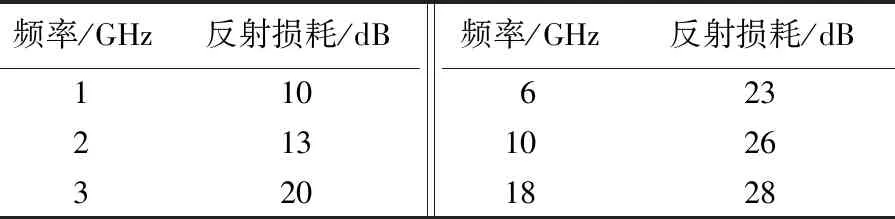

6)填充吸波材料。为了验证填充吸波材料的人体模型对电磁辐射防护服屏蔽效能测试的影响,在人体模型内置喇叭天线的后部位置,包括头部、胸部、下腹部填充吸波材料。使用的吸波材料厚度为1 cm,在1~50 GHz范围内的反射衰减如表2所示。

表2 吸波材料在1~50 GHz范围内的反射损耗Tab.2 Reflection loss of absorbing materials in range of 1-50 GHz

2 结果与分析

2.1 服装结构对防护服屏蔽效能的影响

按照1.2节所述测试步骤,测试4件不同款式防护服胸部和下腹部的屏蔽效能。测试时防护服要尽可能与人体模型服贴。其中马甲由于尺寸较短,只测试胸部。测试结果如图3、4所示。

为更直观地对比不同款式服装同一测试部位的屏蔽效能,对其进行测试,结果见表3。

从胸部的测试数据可知,无论假人模型是否填充吸波材料,不同服装款式防护服的胸部屏蔽效能由低到高依次为马甲、分体服、大褂、连体服。比较填充吸波材料后的数据,可知马甲的屏蔽效能最低,在23 dB左右。主要是因为该款式的暴露面积较大,并且粘扣带拉链开口处无门襟,导致电磁波会从拉链开口、领口、袖口等位置泄露。由于整套连体服在测试时带有面罩,且覆盖胸部位置,相当于胸部有两层屏蔽面料,导致连体服胸部的屏蔽效能可达41 dB,为最高。而分体服分为上、下两个部分,上衣下摆开口位置相对大褂下摆处距离胸部的位置更近,且分体服上衣款式宽松、未采用三紧款式,使更多电磁波泄露,导致分体服胸部的屏蔽效能低于大褂。

表3 不同款式服装同一测试部位的屏蔽效能平均值

Tab.3 Average shielding efficiency of same testing site fordifferent garment styles

测试部位服装款式屏蔽效能/dB未填充吸波材料填充吸波材料胸部 马甲 1423大褂 2837分体服2631连体服3141下腹部大褂 3035分体服3039连体服1514头部 连体服2827

对于下腹部而言,大褂和分体服的屏蔽效能接近,而连体服下腹部无论有无填充吸波材料,屏蔽效能都很低。主要是由于连体服的服装制作工艺造成的,其下腹部有树脂拉链开口和3.5 cm门襟结构,门襟宽度较窄,且拉链开口下方中间层屏蔽面料没有完全缝合在一起。

2.2 填充吸波材料后对屏蔽效能的影响

从图3、4和表3可知,人体模型填充吸波材料后,除了连体服的下腹部和头部,其余测试部位屏蔽效能均提升5~10 dB。人体模型填充了吸波材料后,可吸收从防护服透射进入到腔体内部的电磁波,减少电磁波在防护服形成的金属谐振腔体内部的多次反射,从而使测试的屏蔽效能有所提升,这也非常符合实际使用情况。人体穿着电磁辐射防护服的目的是减少电磁波进入人体内部,且人体内部的组织液是良好的吸波体。一方面不希望电磁波透过防护服进入到人体,另一方面进入到人体的微量电磁波会被人体组织液吸收。这些实际情况,可有效避免采用未填充吸波材料假人模型测试时,形成的金属空腔导致多次反射。

连体服下腹部无论是有无填充吸波材料,屏蔽效能都很低,是由于服装制作工艺造成。连体服下腹部的拉链开口和前中缝接缝缝隙。连体服头部空间有限,填充的吸波材料较少,对测试结果基本起不到影响,至于填充吸波材料后屏蔽效能下降1 dB,属于系统误差。

在测试电磁辐射防护服的屏蔽效能时,所有曲线均会出现波动现象,这和金属谐振腔有着密不可分的关系。防护服屏蔽材料由导电织物制成,人体模型在穿着防护服后,由于内部是空腔结构,会和服装形成类金属壳体、且形状非常不规则。电磁波从防护服透射进入腔体后,必然会引起谐振效应。规则的金属腔体存在固定的谐振频率,但对于人体模型和防护服组成的不规则腔体而言,谐振频率是十分丰富的,所以经常可看到屏蔽效能的测试结果曲线呈波动现象,变动较大[8]。

2.3 测试部位对防护服屏蔽效能的影响

为探究同款服装不同部位所对应的屏蔽效能,对大褂、分体服、连体服胸部和下腹部分别进行测试,测得曲线如图5、6所示,具体数据见表3。

大褂的整体屏蔽效能较好,胸部和下腹部的屏蔽效能相近,分别为37 dB和35 dB。分体服胸部和下腹部的屏蔽效能差异明显,分别为31 dB和39 dB,是因为在下腹部处与上衣和下衣有重叠,相当于增加了服装层次。对于连体服:其胸部的屏蔽效能最好,41 dB左右,原因和分体服类似,面罩的面积较大,能很好地覆盖住胸部,即胸部有2层屏蔽面料;下腹部的屏蔽效能最低为14 dB,这主要是由于下腹部正前方为了方便穿脱,有拉链开口和门襟。当在开口处贴屏蔽面料条时,下腹部的屏蔽效能会大幅度提升。

2.4 服装接缝对防护服屏蔽效能的影响

除了开口,接缝缝隙也是影响电磁辐射防护服屏蔽效能的因素之一。对连体服的胸部和下腹部的缝隙处做处理,如图7所示。将制作防护服时使用的屏蔽面料裁剪成10 cm宽的长条,粘贴到下腹部的门襟及拉链处,进行对比测试。结果如图8所示。

在缝隙处贴70 cm×10 cm长条对连体服下腹部的屏蔽效能影响较大,其下腹部的屏蔽效能由14 dB提升到了30 dB。对于胸部而言,由于面罩的存在已经遮挡住了胸部处的缝隙,所以在贴了70 cm×10 cm的长条后,测试结果和未贴时并无多大差异,均在41 dB左右。当用长条将连体服所有缝隙处贴满时,相比与贴1片长条的做法,无论是下腹部还是胸部,屏蔽效能的提升都很有限,在1 dB左右,在测试系统误差范围内。可见,服装制作过程中的接缝对屏蔽效能影响显著。

2.5 服装开口对防护服屏蔽效能的影响

服装的开口结构,如袖口、领口等,会在一定程度上影响电磁辐射防护服的屏蔽性能。为探究连体服胸部和下腹部在不同服装配件条件下的屏蔽效能,将连体服的面罩、头套及鞋套分别去掉后,穿在填充了吸波材料的人体模型上进行测试,结果如图9所示。其中,去面罩指的是除了面罩,手套和鞋套都保留;无配件指的是去掉整套连体服的面罩、手套和鞋套,并松开手套、鞋套以及领口处的粘扣带。

可发现,本文设计的连体服,其服装开口对屏蔽效能的影响几乎可忽略不计。对于下腹部,在有无服装配件时测试结果的曲线几乎重叠。对于胸部,在全套连体服时屏蔽效能最高,为41 dB;仅去除面罩时屏蔽效能降为33 dB,这主要与服装层次有关,前文已有阐述。当去除所有服装配件并将所有粘扣带松开时,测得胸部的屏蔽效能仍然在33 dB左右。所以想要提高服装的屏蔽性能,还是需要从服装的制作工艺上改进。服装开口(领口、袖口、裤腿口、拉链处)可以用粘扣带处理,相比于佩戴服装配件而言,工作人员的操作可以更加灵活。

2.6 电场极化方式对防护服屏蔽效能影响

垂直极化和水平极化状态下的测试结果如图10所示。可知,无论是胸部还是下腹部,大褂在垂直极化状态下的屏蔽效能均优于水平极化状态。胸部在垂直极化状态下,屏蔽效能为30 dB左右,在水平极化时为26 dB。下腹部在垂直极化状态时约为29 dB,在水平极化时为25 dB左右。虽然制作大褂所使用的屏蔽面料为各向同性,但在做成服装后,由于接缝缝隙多为垂直方向等因素的影响,防护服在电磁波垂直极化状态和水平极化状态依然会存在差异。程慧斌[9]和孙丽芳等[10]用仿真的手段探究了缝隙对屏蔽效能的影响,得出的结论是当电场极化方向与开缝垂直时最容易发生电磁泄露,与本实验结果一致。发生电磁泄露的原因是防护服上的开缝会切断感应电流从而降低了对电场的屏蔽效果,所以应同时测试垂直极化和水平极化条件下防护服的屏蔽效能。

3 结 论

从服装款式、测试部位、结构开口、接缝缝隙、假人模型是否填充吸波材料、电磁波极化方式6个角度研究了服装结构及测试对电磁辐射防护服屏蔽性能的影响,得出以下结论。

1)从服装结构而言,服装款式、接缝缝隙是影响服装屏蔽效能的重要因素,而较为紧口的领口和袖口等结构开口和测试部位对服装屏蔽效能影响不大。应尽量减少裁剪屏蔽面料产生的缝隙,不可避免的接缝应采用屏蔽面料进行搭接;采取局部增加服装层次的方法也可有效提高屏蔽效能。

2)从测试而言,在人体模型内部的后背位置处填满吸波材料后,电磁辐射防护服的屏蔽效能提升显著,减少了电磁波在由屏蔽服装形成的谐振腔体内部的多次反射导致的误差。同时,由于防护服装存在的接缝缝隙,导致其在垂直极化状态和水平极化状态下的屏蔽效能存在差异。