头发的横截面

奥斯汀·弗里曼 迟建译

1

桑代克不喜欢读报。他对那些杂七杂八的内容不屑一顾,认为报纸上充斥的互不相干的信息,最容易打乱人们连贯思维的习惯。

“最为重要的,”他有一次对我说,“要始终沿着一条思路走下去,直到把它搞清楚。而非如喜欢读报的人一样,每条信息都是一带而过。不过,订份报纸也无大碍,你不去看它就行了。”

就这样,他订了一份晨报,以他特有的方式来阅读。早饭后,他把报纸放在桌子上,旁边还有一支蓝铅笔和一把剪刀。一番浏览之后,他先用铅笔把想读的段落标出来,再用剪刀剪下来阅读。读完之后,他或者将它们丢掉,或者把它们保存起来,以便日后贴在一个资料本里。

整套程序通常只需十五分钟。

这天早晨,他正在以自己特有的方式读报。铅笔勾画的那一步已经完成,“咔嚓”的剪刀声宣告着工程已进入最后阶段。不一会儿,他停了下来,手上拿着一份刚刚剪下来的报道,看了一下,把它递给了我。

“又是一起艺术品偷盗案。”他说,“干这种事的人真是很奇怪——我指的是他们的动机。你既不能把画作或象牙雕品熔化掉,又不能原样将它们拿到市场上去卖。这些艺术品本身的价值使它们根本无法在市场上流通。”

“不过我觉得,”我说,“那些真正痴迷的收藏家,比如说,瓷器或邮票收藏狂还是会买下这些藏品的,尽管他们不敢拿出来示人。”

“也许就是这样。毫无疑问,单纯的占有欲会比任何理性的目的更加使人——”

我们的讨论被一阵敲门声打断。过了一会儿,我的同事领进来两位绅士。一位是马奇蒙特先生。此人是律师,我们曾帮他办理过几起案子。另一位是陌生人,他是那种典型的白种犹太人,相貌英俊,衣着考究,手里拿着硬纸匣,一副十分激动的样子。

“先生们,早上好!”马奇蒙特先生客气地握着我们的手说,“我带了我的一位客户来见你们。我只需告诉你们,他的名字叫索罗门 ·勒威。我想,你们一定会知道我们此行的目的了吧?”

“说来也真巧,”桑代克说,“你刚才敲门的时候,我们正在讨论跟案件有关的事呢!”

“这件事太可怕了!”勒威先生忍不住叫了起来,“我什么也干不下去了!我太倒霉了!我简直绝望了!”

他把那个硬纸匣往桌子上一放,跌坐在一把椅子上,两只手捂着脸。

“好啦!好啦!”马奇蒙特劝他说,“别这么垂头丧气的,振作起来!把你的事讲给桑代克先生听听,看看他怎么说!”

马奇蒙特靠在椅子上,瞧着他的客户,脸上一副宽容和怜悯的表情。当灾难落在别人头上时,采取这种态度是最容易不过的了。

“你一定得帮帮我,先生!”勒威接着说,“真的,否则我非疯了不可。让我把发生的事情告诉你,你得马上采取行动!一定要不遗余力!别怕花钱!钱不是问题——至少该花的钱一定要花!”最后这句话显示出了他谨慎的一面。

他再次坐下来,开始讲述他的故事。他的英文十分流利,尽管掺杂着一点点德国口音:“我哥哥叫伊萨克。你也许听说过这个名字。”

桑代克点了点头。

“他是一位大收藏家。从某种意义上来说,他又是一个商人——也就是说,他还能从业余爱好中获取金钱上的收益。”

“他收藏什么?”桑代克问道。

“什么都收藏。”我们这位来访者把两只手张开,做出一副包容一切的样子,“凡是珍贵的东西,凡是美的东西,什么画、象牙、珠宝、手表、艺术品之类的,他都收藏。他是个犹太人。在他身上,有一种我们这个民族自古以来特有的对于财富的热忱。他的家在皮克迪里的豪伍德街,像一个博物馆和艺术品展厅。房间里摆满了一箱箱的珍珠、宝石、古币和文物,有些是无价之宝。墙壁上摆满了油画,每一张都是珍品。他还收藏了许多古代兵器和盔甲:东西方的都有。此外,还有珍稀古籍、手稿,以及埃及、亚述、塞浦路斯和其他地方的珍贵古董。你们看,他趣味广泛,对珍稀古董的知识恐怕比其他人都要渊博。他从没看走过眼,任何假货都瞒不过他的眼睛,因而常常能以低廉的价格购得珍品。在公众的眼中,一件被伊萨克 ·勒威购置的艺术品无异于被贴上货真价实的标签。”

说到这里,他停下来,用一块真丝手绢擦了擦脸。接着,又像刚才一样,滔滔不绝地说了下去:“我哥哥没有结婚。他为他的收藏活着。那些收藏就是他的全部。他的房子并不算太大,藏品占据了大部分空间。不过,他给自己留了一套住房,还有两个仆人(他们是一对夫妻)来照顾他。男人是一名退休警察,在那里看守房子,并做些零活儿。女人打扫卫生,需要的时候做做饭。不过,我哥哥大部分时间都在他的俱乐部里生活。下面,我就来说说刚刚发生的这件倒霉事。”

他用手捋了捋头发,深吸了一口气,又接着说:“昨天早晨,伊萨克动身途经巴黎,到佛罗伦萨去。不过,他的具体路线并未确定,因为他打算在沿途根据情况,再去几个别的地方。临行之前,他把收藏品托付给我,并让我住到他家去。就这样,我让人把东西送过去,在他家住了下来。

“你知道,桑代克先生,我这个人酷爱戏剧,每天晚上通常都在我的俱乐部度过。那里的会员大都是演员。因此,一般情况下,我回家都很晚。不过,昨天晚上,我离开俱乐部的时间要比平常早一些。我是在不到十二点半的时候动身回我哥哥家的。我想,你也可以理解,我覺得责任重大。因此,你也可以想象得到,打开房门,看到走廊上站着一位警探、一名警官和一个巡警时,我是多么恐惧和震惊。先生,就在我出去的那短短几小时内,家里发生了一起盗案。据那位警探讲,情况大致是这样的:他当时正在所属管区巡逻,看到一辆没有载人的小马车不紧不慢地沿着豪伍德街行驶。这本身并没有什么可奇怪的。可是,大约十分钟之后他回来时,又看到了那辆相同的小马车沿着同样的街道,向同样的方向,以同样的速度行驶,这就使他觉得有些奇怪了。于是,他在随身带的小本子上把车牌号记下来。那个号码是72863,当时的时间是十一点二十五分。

“在十一点四十五分的时候,一名在豪伍德街巡逻的巡警注意到,我哥哥的房子对面停着一辆小马车。他正要进一步观察时,一名男子怀里抱着一个东西,从那栋房子里面出来,把东西放进小马车。见此情景,巡警加快脚步。当男人又从房子里出来,手里提着类似旅行箱的东西、随手把房门轻轻关上时,巡警起了疑心,快步上去,喝令车夫停住,别动。

“这时,男子把手里的东西放进马车,自己跳了进去。车夫扬鞭抽马,车子猛地蹿了出去。巡警拔腿就追,边追边吹响了警笛,并打开提灯,照着那辆马车。他跟在车后,转了两个弯,进了皮克迪里街之后,就被甩掉了。不过,他设法记下了马车的车牌,号码是72863。他还记得,那是一个身材不高但体格粗壮的男子,头上没有戴帽子。

“巡警返回那条街的时候,遇到了警探和警官。他们是听到警笛之后赶来的。听了巡警汇报,三位执法人员立刻来到我哥哥那栋房子,先在外面敲门、按门铃。里面没有动静。这一来,他们更加起了疑心。于是,三个人来到房子后面,从马厩那里费了半天劲,打开一扇窗户,终于进到房子里。

“进屋之后,他们的怀疑很快得到证实。刚刚上到二楼,就听到一个房间里传来一阵奇怪的声音。那是一种被压抑了的呻吟声。房间的门锁着,钥匙还在门上。打开房门后,他们发现,看房人和妻子背靠着墙,坐在地上,手脚都被绑了。俩人头上都套着绿色的厚布袋。袋子揭开之后,警官发现,俩人嘴里还都塞着东西。虽然塞得不紧,却也使他们说不出话来。

“俩人对事件的描述完全一样。先是看房人听到有声音,就拿了一根棒子下到二楼。他看到二楼有一扇房门被打开了,里面还有灯光。当他蹑手蹑脚走到门口,向里窥视时,却被人从身后一把抱住,用布捂住嘴巴。他差一点窒息。然后,又被人捆绑起来,嘴里塞了东西,脑袋也被布袋蒙上了。

“他根本就没有看到攻击他的那个人。此人不仅身体强壮,而且动作熟练,对付他毫不费力,拳击摔跤都在行。他的妻子下来找他,也是一样的遭遇。中了相同的圈套后,也被塞住嘴巴,蒙上头,捆绑起来,连强盗的模样都没看见。目前,我们知道的有关歹徒的情况,只有巡警描述的那一点儿。”

“看房人没来得及使用他的棒子吗?”桑代克问道。

“他倒是从右肩膀上往回打了一棒子,感觉好像打在盗贼脸上了。可后来那个家伙拽住了他的胳膊肘,使劲一拧,使他不得不把棒子丢在地上。”

“失窃的东西多吗?”

“嗨!”勒威先生激动地说,“这个问题还真不好回答。不过,恐怕是损失惨重。我哥哥好像不久前刚刚从银行取了价值四千英镑的现金和金条。他的交易往往用现金而不是支票付款。”——我看到,桑代克听到这里眼睛一亮——“听看房人说,伊萨克几天前拿回家几包东西,把它们暂时放进了一个橱柜里。他似乎对新近购置的东西非常满意,并对看房人说,这几件东西非常珍贵。

“而这个橱柜这次被洗劫一空了。里面除了包装纸,什么也没留下。所以,尽管其他东西都没动,但显然价值四千英镑的物品已被盗走了。此外,考虑到我哥哥是一位十分精明的买主,货物的实际价值恐怕两三倍都打不住。这事实在太倒霉了!伊萨克肯定会怪罪我的。”

“没有任何其他线索吗?”桑代克问道,“比如说,那辆出租马车有线索吗?”

“别提了!”勒威沮丧地说,“马车的线索断了。警察肯定把号码记错了。他们当时马上打电话给所有警察局,命令当晚找到那辆号码为72863的出租马车。结果,车子那天十一点之后就没出去,车夫一直和其他几人待在车行里。不过,倒是有个线索,我给带来了。”

勒威先生伸手去拿那个硬纸匣。这时,他阴郁的脸色总算头一次有所缓解。

“豪伍德街上的那些房子,”他一边打开那个匣子一边说,“在后面二楼的窗外都有小阳台。小偷就是先从水管爬到阳台,再从窗户进去的。你一定记得,昨天夜里风很大。今天早晨我离开家的时候,隔壁门房叫住我,把这个给了我,说是在他家阳台地上捡到的。”

他故作神秘地把纸匣打开,从里面拿出一顶相当破旧的宽边毡帽。

“我听说,”他说,“通过对一顶帽子的仔细观察,不仅可以推测出它主人的体貌特征,还可能得出有关他的聪明程度、性格特征、身体情况、经济状况、历史状况,甚至他的家庭关系以及居住条件方面的信息。我说得对吗?”

桑代克把帽子放在剪过的报纸上,脸上掠过一丝神秘微笑。“我们不能对此抱太大的希望。”他说,“你也知道,帽子是会变换主人的。就拿你的帽子来说吧。我看,这是一顶新帽子吧?”

“上个星期刚刚买的。”勒威先生说。

“果然不错。帽子价格不菲,是林肯和波内特公司的产品。我看到,你还在衬里非常明智地用记号笔写上了自己的名字。不过,既然有了新帽子,就意味着旧帽子废弃不用了。你的旧帽子都是怎么处置的呢?”

“我把旧帽子都给了佣人。不过,那些帽子他戴着不合适。我估计,他不是把它们卖了就是送人了。”

“原来是这样。你看,像这样质地上乘的帽子能用很久,即使外表破旧了,还能戴很长时间。所以,你的很多帽子极有可能转手过许多人。先由你转送给下人,再由他们转送给境况比他们更差的人。由此,可以得出这样的推论:就在此时此刻,大街上有不少流浪汉正戴着林肯和波内特公司出厂的帽子,衬里写着勒威的名字。如果有人想来研究这些帽子,像你刚才说的,他們对勒威先生的个人信息也许会得出一些错误的结论。”

马奇蒙特先生“扑哧”一声笑了。紧接着,他想起,眼下是谈正事的时候,马上又板起面孔,变得严肃起来。

“这么说,你认为这顶帽子毫无用处喽?”勒威先生的口气显得很失望。

“倒不能这么说!”桑代克说,“我们也许会从中发现一些线索。还是把它留给我吧!不过,你得告诉警方,帽子在我这里。他们肯定也会对它感兴趣的。”

“那你答应设法找回那批东西了,是吧?”勒威带着恳求的口气说。

“我会考虑这个案子的。不过,你和马奇蒙特先生都应该明白,这很难说是在我工作范畴之内。我是法医。而此事与法医无关。”

“这话我已经跟他说过了。”马奇蒙特说,“不过,如果你肯帮忙,我将十分感激。你就权当它和法医有关,不就行了吗?”

桑代克又把刚才的承诺重复了一遍。之后,两位客人起身告辞。

他们走后,我这位同事默默地坐在那里,眼睛瞧着那顶帽子,脸上露出一丝难以捉摸的微笑。“这就像玩罚物游戏。”他最后终于说,“我们得找到这个‘可爱的小东西的主人。”他拿起一把镊子,把帽子夹到亮光下,仔细观察起来。

“看来,”他说,“我们刚才也许对勒威先生不太公平。这顶帽子的确很有特点。”

“这帽子圆得简直像个洗脸盆!”我说,“这家伙的脑袋戴上去肯定不舒服!”

桑代克笑了。“其实不然,”他说,“这是一顶硬壳帽,必须戴着合适才行。否则,根本不能戴。另外,这是一顶廉价的帽子,肯定不会是定做的。不过,这种头型的人买帽子时一定知道,一般帽子他戴上不会合适。

“你看看他是怎样做的——我估计,这定是某个好心的卖帽子的人教他的。他先买下一顶大小差不多的帽子,再把它加热——也许是用蒸的方式。然后,趁帽子又热又软时,将它硬压在头上。等帽子冷却了,再把它取下来。从这顶帽子的帽檐变形的情况可以看出,他正是这样做的。由此,我们得出一个十分重要的结论。那就是,帽子和此人的头型刚好吻合——实际上,它是照着他的脑袋压制出来的。这一点,再加上帽子品質粗劣的事实,我们可以进一步得出以下推论:帽子很可能只有一个主人。

“现在,让我们再把帽子翻转过来,看看外面的情况。显然,帽子表面积累的灰尘并不多,虽然它的主人整夜都戴着,但还算干净。想必帽子的主人一定经常刷掸它。由此可见,此人该是做事很有条理的人。不过,假如你把帽子拿到亮处观察,就会发现,毡子上面有粉状物。放大镜可以看出,它们是极小的白色粉尘。”

桑代克把放大镜递给我。通过它,我可以清楚地看到他所说的粉状物。

“你看!”他继续说,“在帽檐和帽子边上缎带的褶缝里,由于刷子刷不到,所以积累了很多粉尘。它们像面粉一样细。你认为这是什么呢?”

“据我看,这是和工业有关的粉尘。也许,他在某个工厂工作,或者至少住在工厂附近,经常从那里经过。”

“是的。我认为,你说的这两种情况可以区分出来。如果他只是路过工厂,粉尘只会落在帽子外面,里面由于有脑袋挡着,是不会沾上粉尘的。可如果他在工厂工作,帽子里面也会沾上粉尘。因为挂帽子的地方一定尘土飞扬,他头上的粉尘也会留在帽子里。”

他又一次把帽子翻转过来。借助高倍数的放大镜,我可以清楚地看到,帽子衬里的缝隙处有许多白色颗粒。

“帽子里面也有粉尘。”我说。

桑代克拿过放大镜,亲自证实了我的话,又继续仔细观察。“你看,”他说,“帽子一圈皮衬上沾有油渍,两侧和后面尤为明显。这说明此人是油性头发或抹了头油。如果这是汗渍,最明显的地方应在脑门处。”

他全神贯注地察看帽子里面。最后,当他把衬边翻起来时,脸上的表情突然显得兴奋了起来。

“哈哈!”他激动地说,“这简直太走运了!我本以为我们这位喜爱整洁的朋友的刷子会使我们白费力气呢!杰维斯,把那个小镊子递给我!”

我把镊子递给桑代克。他小心翼翼地从衬边后面夹出几根短短的头发,十分仔细地放在一张白纸上。

“另一边还有几根头发呢。”我边说,边指给他看。

“是啊。不过,我们得给警察留几根。”桑代克笑着说,“要知道,他们也应该和我们享受同等机会呀。”

“可是,”我边说,边弯下身,看着白纸上的几根毛发,“这看上去像是马的毛呀!”

“我看不像。”他说,“不过,放到显微镜下一看,就知道了。其实,我早就料到了,有那种头型的人,头发就该是看起来这样子的。”

“这头发太粗了!”我说,“而且,有两根几乎是白的。”

“是啊,黑发开始白了。看起来,我们的初步观察还是很有收获的。现在,要用更加精确的方法进行观察了。咱们还得抓紧时间!警察很快就会来把这个宝贝抢走的。”

桑代克小心翼翼地把放着头发的纸折叠起来,然后,像对待一个极其贵重的瓷器一样,双手捧着帽子,和我一起上楼,到了实验室。

“波尔顿!”桑代克对他的实验助手说,“我们这里有件东西需要检查,而且时间很紧。首先,我们想用一下你发明的吸尘器。”

听到桑代克的吩咐,瘦小的助手赶忙走到橱柜跟前,取出一个外形古怪的仪器。这是波尔顿亲手制造的,样子很像微型吸尘器。它用自行车气筒改装而成。里面的阀门被翻转过来,在一根活动的金属管后面装上了一个玻璃喷嘴,还有一只用来盛灰尘的可拆卸的玻璃容器。

“咱们先把外面的灰尘吸下来!”桑代克边说,边把帽子放在一条凳子上,“波尔顿,你准备好了吗?”

助手把脚伸进气泵的镫子上,拼命蹬踏起来。同时,桑代克将玻璃嘴沿着帽檐的边沿缓慢移动。喷嘴经过后,帽子上的白色粉尘神奇地消失了,毡子上面变得黑黑的,十分干净。而与此同时,玻璃容器里却出现了白色的粉尘。

“咱们给警察留半边!”桑代克说。波尔顿停止了蹬踏。这时,桑代克把玻璃容器卸下来,放在一张白纸上。用铅笔写上“外面”两字后,他用一个敞口杯将它盖了起来。随后,一个新的玻璃容器被装了上去。桑代克把喷嘴对着帽子的丝边和皮带后面。这一次吸上来的主要是些灰灰的粉尘和毛茸茸的东西,还有两根头发。

第二只容器被取下来放好后,桑代克说:“我们需要知道帽子里圈的尺寸。必须要快,没有时间做纸模子了。这个人的头部很不一般。”他一边说着,一边从墙上一个钉子上取下来一个大圆规。“长:6.9英寸;宽:6.6英寸。这样的话——”他匆匆在一张纸上计算了一下:头部的参数高达95.6。

波尔顿把帽子拿过来。先在帽子里放了一些浸湿的纸巾,又搅拌了一小碗石膏,然后将那黏稠的液体倒在纸巾上,使其迅速凝固。这样倒了两三次后,帽子里面出现了一圈约一英寸厚的坚硬石膏,一个完好的模型做成了。几分钟之后,石膏在凝固的过程中稍微收缩了一点。模型略有松动,可以被倒出来,放在一个木板上,继续晾干。

我们的时间一点都不富裕。就在波尔顿取出模型时,门铃响了。我来到楼下,见一位警官等在那里,手里拿着一封米勒探长的信,要我们马上把帽子交出去。

“下一件事情,”桑代克等警官拿走帽子后说,“测量一下头发的粗细,并做个切片观察。另外,切片的事最好留给波尔顿去做。那需要花较多的时间。波尔顿,你最好将头发用胶水在切片机上粘牢。切的时候要特别小心,角度一定要直。我们先在显微镜下看看别的。”

经测量,头发直径居然有1/135英寸粗,比普通头发粗一倍,尽管它们的确是人发。至于白色粉末,甚至连桑代克都无法说清它们的来历。化验结果显示,有石灰成分,来源却一时成了一个谜。

“那些大一点的颗粒,”桑代克眼睛对着显微镜说,“似乎是透明状的水晶体,显然是被碾碎的。既不是石灰,也不是白粉,又不是水泥。这能是什么呢?”

“会不会是某种贝壳一类的东西呢?”我说,“比如说——”

“没错!”桑代克激动地叫了起来,“让你说中了!杰维斯你一向如此。这肯定是珍珠母。波尔顿,从你的杂物箱里给我拿一颗珍珠纽扣来。”

辦事认真的波尔顿当即把纽扣找了出来。桑代克将它放在一个研钵里,碾成粉末,捏了一点,放到显微镜下。

“这种粉末,”他说,“自然比我们的样品要粗些。不过,毫无疑问,它们属于同一类东西。杰维斯,你真是个天才!你来看看!”

我看了一下显微镜下的粉末。“不错,肯定是这种东西。”我边说,边把手表掏了出来,“不过,我得走了。安斯提要我最晚十一点半到法庭。”

我极不情愿地收拾好我的笔记和文件,从家里出来。这时,桑代克正忙着从邮局的地址簿上抄录地址。

2

我在法庭耽搁了整整一天,快吃晚饭的时候才到家。桑代克还没回来。不过,半小时后他也回来了,一副又累又饿的样子,也不大愿意讲话。

当我问他都干了些什么时,他说:“我都干了些什么?我在脏兮兮的马路上走了好几里地。伦敦所有的珍珠贝工厂除了一个之外,我都跑遍了,可还是没有找到我想找的目标。不过,剩下的那个珍珠贝工厂是最有希望的。我计划明天早晨到那儿去。另外,波尔顿还帮我把实验都做完了。这就是根据模型得出来的我们那位朋友的头型图。你看,颅骨很短,极不对称。这是一根他的头发的横切面图。它完全是圆形的,而不像你我的头发是椭圆形的。我们从帽子外面收集到了珍珠母的粉末。帽子里面除了这种粉末,还有一些纤维和几粒大米的碎末。这就是我们的数据。”

“万一那顶帽子根本就不是盗贼的呢?”我问他。

“那就麻烦了。不过,我认为就是他的,而且我想,我还可以猜出来被盗走的都是些什么样的艺术品。”

“你不想把你的猜测告诉我吗?”

“我的好伙伴,”桑代克说,“所有信息都在这儿,自己开动脑筋,好好想想吧!别让脑子生锈了!”

我试图根据掌握的线索得出有关神秘盗匪的个人信息,却毫无进展。不仅如此,我也根本猜不出被盗的东西是什么。桑代克又一直不肯再说什么。直到第二天早晨,我们出去查案,快走到莱姆豪斯的时候,他才又重新谈起这个案子。

“我们现在要去的地方是位于印度码头西路的百德卡姆和马丁贝壳进口加工厂。如果这儿还找不到那个人,我就把案子交给警察,不再浪费时间了。”他说。

“你要找的人什么样?”我问他。

“我要找的是一个上了年纪的日本人,头上戴一顶新礼帽,或者可能是一顶便帽,右边的脸或太阳穴上有一块伤痕。另外,我还要找一个出租车场。前面就是那家贝壳加工厂。正好这会儿该吃晚饭了。咱们先别打听什么了,等在这儿,看工人出来。”

我们缓缓走过高高的、沉闷的建筑,转过身来,再次从它面前走过。就在这时,随着一声汽笛长鸣,工厂大门旁开了一扇小门,一队工人从里面走了出来。他们个个满身白粉,像面粉厂的工人似的。我们停住脚步,看着这些人一个一个从小门出来,有的回家,有的去了旁边的咖啡馆。其中没有一个人像我的朋友形容的那样。

朝外走的人流越来越稀疏了,最后终于断了。那扇旁门“咣当”一声,被关上了。看来,桑代克这次要无功而返了。

“不知是不是所有人都出来了?”桑代克的口气显得有些失望。然而,他话音刚落,小门再次打开了。从里面伸出一条腿,接着,是一个人的背部和一个圆圆的后脑勺。脑袋上面的头发花白,头顶上戴着一顶便帽。此人看上去身材矮小但十分结实。他一直背对着我们,显然在和里面的人说着什么。过了一会儿,他突然转过脸来,看着马路对面。从他那张黄面孔和小眼睛上,我立刻认出,这是典型的日本人的容貌特征。这名男子又说了一会儿话,才把另一条腿迈出来面向我们。这时,我看到了他那张脸的右侧,在那突出的颧骨上方,似乎有一块严重的瘀伤。

“这下好了!”桑代克迅速转过身来,避开那名男子,“这肯定就是我们要找的人。否则,就太说不过去了。”他不慌不忙,慢慢走到一边,等日本人从我们身边超过去之后,又加快了一点速度,以免被甩掉。

我们这位日本朋友快步朝前走着,不一会儿,便转进了一条小巷。我们跟在后面,和他保持着一定的距离。桑代克手里拿着一本书,做出一副和我激烈争论的样子,但锐利的眼睛却始终盯着前面的跟踪对象。

“原来在这儿。”桑代克说。这时,那个日本人突然不见了。“那栋带绿色窗框的房子,应该是十三号。”

那栋房子果然是十三号。我们验证过后,从下一个路口拐弯,回到了大街上。

大约二十分钟后,我们正走过一家咖啡店门口,见一名男子叼着烟斗,心满意足地从里面出来。他的帽子和衣服上都粘着白粉,同我们刚才看到的工人一样。桑代克上去和他搭话。

“这条路前面有一个面粉厂吗?”

“没有,先生。那是个珍珠贝厂。我就在那儿工作。”

“珍珠贝?”桑代克说,“我觉得,这一行对外国人很有吸引力。是这样的吗?”

“不,先生。完全不是这么回事。这工作太辛苦了。我们厂总共只有一个外国人,还是个日本人。”

“日本人!”桑代克显出很吃惊的样子,“真的吗?他会不会碰巧是我们的老朋友高泰——你还记得高泰吗?”他最后这句话是对我说的。

“不,先生。”那名男子说,“这人叫富代喜马。厂里原来还有一个日本人,叫伊藤,是富代喜马的朋友。不过,他走了。”

“噢,这两个人我都不认识。对了,这一带从前是不是有个租车行?”

“前面的兰金街上有一家租车行。里面有几辆货车和两辆小马车。伊藤那家伙现在就在那儿干活,和那些牲口混在一起,有时也赶赶马车。日本人干这种活儿的可真不多见。”

“是啊。”桑代克向男子道过谢后,我们两个朝兰金街走去。租车行这时几乎空了,里面只停着一辆老古董似的四轮马车和一辆十分破旧的双座小马车。

“背朝车行的那几栋旧些的房子很有意思。”桑代克边说边走进了租车行的院子,“你看那木制的人字山墙,能保存到现在可真是太不容易了。”他说话时,手指着一栋房子。一扇窗户里有个男人正用怀疑的目光,打量着我们。

“你们想干什么,先生们?”那个男人不客气地说。

“我们只不过是想看看这些旧房子。”桑代克一边回答着,一边挤到那辆小马车后面,打开笔记本,像是在画草图。

“那你们可以在外面看嘛。”那个男人说。

“是啊。”桑代克态度和蔼地说,“可是你知道,那样看得不够清楚。”

就在這时,笔记本从他手里掉了出来,一些纸张散落在了小马车下面。见此情景,窗口那位老兄哈哈大笑了起来。

“别着急。”桑代克轻轻说了一句。这时,我正蹲下身来,帮他捡起那些纸。我发现,他的动作出奇地迟缓。“幸亏地是干的。”他边说,边站了起来,匆匆写下了些什么,才把笔记本放回口袋。

“你们赶紧走吧!”窗口的男人说。

“谢谢你。”桑代克说,“我们也看够了。”随后,他愉快地朝那个男人点了点头,转身离开了租车行。

3

“先生,马奇蒙特先生来过,还有贝吉尔警探和另外一位先生。”我们一进家门,波尔顿就说,“他们说,五点钟左右会再来拜访。”

“现在差一刻五点。”桑代克说,“趁你烧茶水的时候,我们还有时间洗个澡。莱姆豪斯的空气中飘的不全是珍珠母的粉末。”

客人五点钟准时到达。正如我们预料的,第三位先生是勒威。我以前没有见过贝吉尔警探。这次他给我的印象是,似乎想要借着桑代克来抬高地位。不过,这种伎俩并没有奏效。

“桑代克先生,但愿你不会让勒威先生失望。”他半开玩笑地说,“你仔细看了那顶帽子——我们在帽子上看到了你留下的痕迹——勒威先生希望,你能为我们找到帽子的主人,并告诉我们他的姓名和住址。”贝吉尔咧开嘴,朝我们那位倒霉的客户笑了笑。我注意到,勒威先生的脸色显得比一天前更加憔悴和疲惫。

“你——找到什么线索了吗?”勒威先生一副想问又不敢问的样子。

“我们仔细检查了那顶帽子。我想,我们已经发现了一些相关线索。”

“桑代克先生,你们从帽子上看出来被偷走的是什么东西了吗?”贝吉尔警探讽刺地问道。

桑代克面无表情地瞧着这位警探。

“我们认为,”他说,“失窃的东西是一些日本艺术品,包括日本雕塑、绘画之类的。”

勒威先生惊喜地叫了起来,贝吉尔警探脸上嘲讽的表情也突然消失了。

“我搞不懂你们是怎么知道的。”贝吉尔说,“我们从半小时前刚刚收到的佛罗伦萨发给伦敦警察厅的电报中,才得知这一情况。”

“也许你能向我们描述一下盗贼的情况。”勒威先生的口气十分迫切。

“我想,贝吉尔警探一定可以告诉你。”桑代克回答说。

“我可以试试。”警探先生说,“盜贼是一名身材不高、体格健壮的男子。他肤色黝黑,头发花白。另外,此人脑袋很圆,大概是干粉刷工或水泥工的。这就是我们掌握的全部情况。如果你有更多消息,我们将洗耳恭听。”

“我只能提供几点建议。” 桑代克说,“不过,或许会对你们有些用处。譬如说,在莱姆豪斯的波盖特街十三号,住着一位叫富代喜马的日本绅士。他在百德卡姆和马丁的贝壳加工厂工作。你们不妨去找他,让他试试那顶帽子。我想,也许他戴上会很合适。”

贝吉尔警探忙在本子上记着什么,而马奇蒙特先生,这位桑代克的崇拜者,此刻则靠在座椅上,一边搓着手,一边暗自发笑。

“此外,”我这位同事接着说,“在莱姆豪斯的兰金街有家租车行。一名叫伊藤的日本人在那儿工作。你可以去查查,前天夜里伊藤到哪儿去了?还有,如果你碰巧在那里看到一辆牌照是22481的小马车,不妨仔细观察一下。在车牌边上,你会看到六个小孔。这些小孔也许是为了装钉子用的。钉子也许是用来固定假车牌的。不管怎么说,你应该搞清楚小马车前天晚上十一点半在哪里?我想说的就是这些。”

勒威先生一下子从椅子上跳了起来,对贝吉尔说:“咱们走吧——这就去——赶紧——别耽误了。谢谢你,桑代克先生!太谢谢你了!走啊!”

他抓住贝吉尔警探的胳膊,硬把他往门口拉。不一会儿,外面响起了这几位来访者匆匆下楼的脚步声。

“这件事不值得和他们多解释。”桑代克等脚步声远去之后,说,“也许,我也不必对你再说什么了吧?”

“恰恰相反。”我说,“我正等着听你细细道来呢。”

“那好吧。此案的推论来得十分简单,是那些众所周知的有关人类学的知识给了我启示。你也知道,我们人类可以大致分成三个种族:黑人、白人和黄种人。不过,除了肤色不同,这些种族在其他方面也各有特点,尤其是在颅骨、眼窝和头发这几个地方。

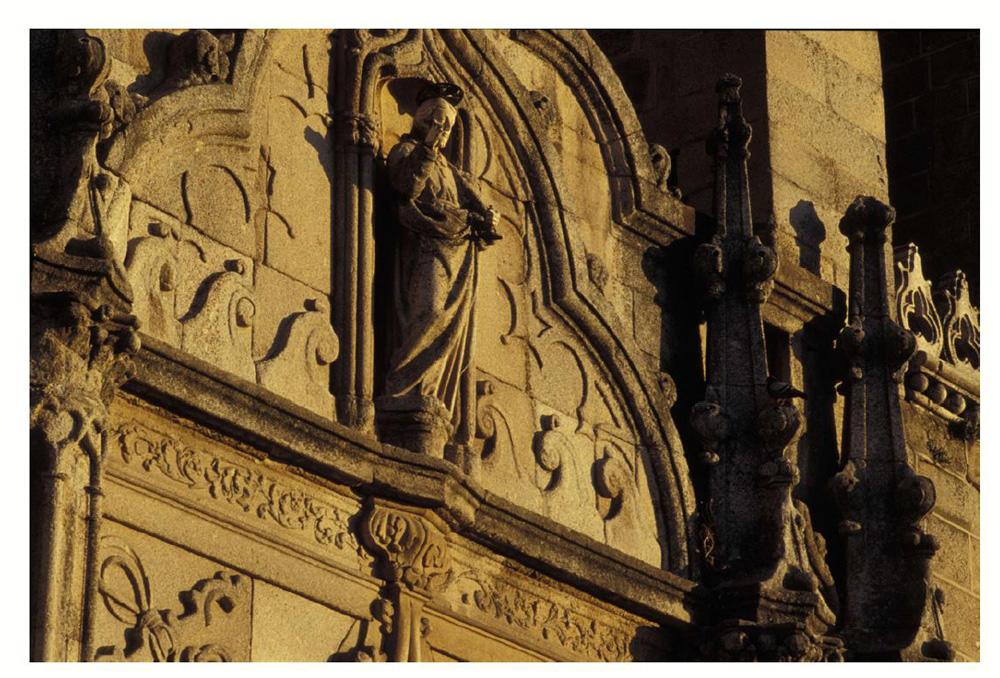

“黑人的颅骨和眼窝是窄长的。他们头发扁扁的,像根带子一样,通常都像钟表里的弹簧那样卷曲着。白人的颅骨和眼窝是椭圆形的,头发的截面也是椭圆的,一般呈波浪形。而黄种人或蒙古人的颅骨和眼窝是圆形的,头发的截面也是圆的,头发直直的。

“在这个案子里,我们要找的对象的颅骨是圆的。可是,我们也不能一概而论。因为许多英国人的颅骨也是圆形的。不过,除颅骨之外,我还找到了几根圆截面的头发。这就几乎可以确切无疑地认定,此人是黄种人。珍珠母的粉尘和帽子里面稻米的颗粒进一步证实了这个判断。因为珍珠贝这个行当一般都和中国人或日本人有关联。而且,如果那顶帽子的主人是英国人,帽子里面的颗粒恐怕会是小麦而不是稻米。

“我们再来说说那些头发!我告诉过你,它们的截面是圆的,而且很粗。你知道,我观察过数千根头发。日本人的头发最粗,和这顶帽子里找到的那几根头发的粗细程度一样。不过,有关盗贼是日本人的推论,还从其他方面得到了证实:此人身材矮小,但强壮有力,而在亚洲人里,日本人的身材最矮,而且十分强壮有力。

“此外,我们还可以从他对付那位强悍的看家人(一位退休警官)非同一般的手段中推测出,他使用了日本柔道。还有,强盗作案的方法也符合日本人的习惯。最后,强盗只盗走了一部分藏品。这说明,被盗的也许是某种特殊的、具有民族特色的东西。你一定还记得,这些价值八千到一万两千英镑的藏品是被装在两个手提包里带走的。从这一点看,失窃的更像是日本艺术品,而不是中国艺术品。因为中国艺术品一般来说要更加笨重些。不过,所有这一切当时还纯属推测,直到我们后来看到了富代喜马,才得到了证实。我能说的就是这些了。我的判断也有可能完全错误呢。”

然而,桑代克的判断完全正确。直到今天,我家的客厅里还摆着一件17世纪的日本雕塑品。它是伊萨克 ·勒威先生从莱姆豪斯的波盖特街十三号寓所储藏室找回他那批东西后,送来表示感谢的。当然,这件宝贝最初是送给桑代克的。可他转送给了我的妻子。借口是,如果没有我关于贝壳粉末的发现,案子可能永远破不了。这种说法在我看来,实在是荒谬可笑。

(本文出自《巴比伦国王的金玺》群众出版社)

(责任编辑:古静)