被“遮挡”的图像:宋朋个展“迷彩”

We accept the reality of the world which were presented.

我们总是会接受眼前的现实。

——《楚门的世界》(The Truman Show)

近期于蜂巢(北京)当代艺术中心展出的“迷彩:宋朋个展”,是继2017年“伪证与创生”后,宋朋在该艺术中心举办的第二次个展。本次展览以“迷彩”为主题,展出了宋朋2020年的最新创作近二十件。在展览现场的两个连续展厅内,招贴海报在迷彩色调中被艺术家创作成新的绘画作品,在白立方空间中显得尤为醒目;而那些本属于作品一部分的文字信息被拎出画面之外,以纯白色装置的形式陈列,几乎与展场融为一体。

在傳播过程中,经过人为的拼凑与说明,图像作为一种有效的语言方式,在不同的语境下传输源源不断的信息,而这些信息的真伪在时间与空间的隔绝下变得难以验证。例如二战时期招贴海报、现代广告,图像无不在竭尽全力地说服并改写人的思想。而同属视觉传达体系,绘画艺术却代表着更个性化的人类思考。在整个艺术创作过程中,艺术家的创作、作品的展出、观众的接收每一步都汇入了不同思想与情感的重构,诞生出多种可能性。如何通过对现有图像的艺术处理,让绘画以其视觉冲击力打动观众的同时,引起他们对图像本身的质询与思考,正是宋朋在展览“迷彩”中的用意。

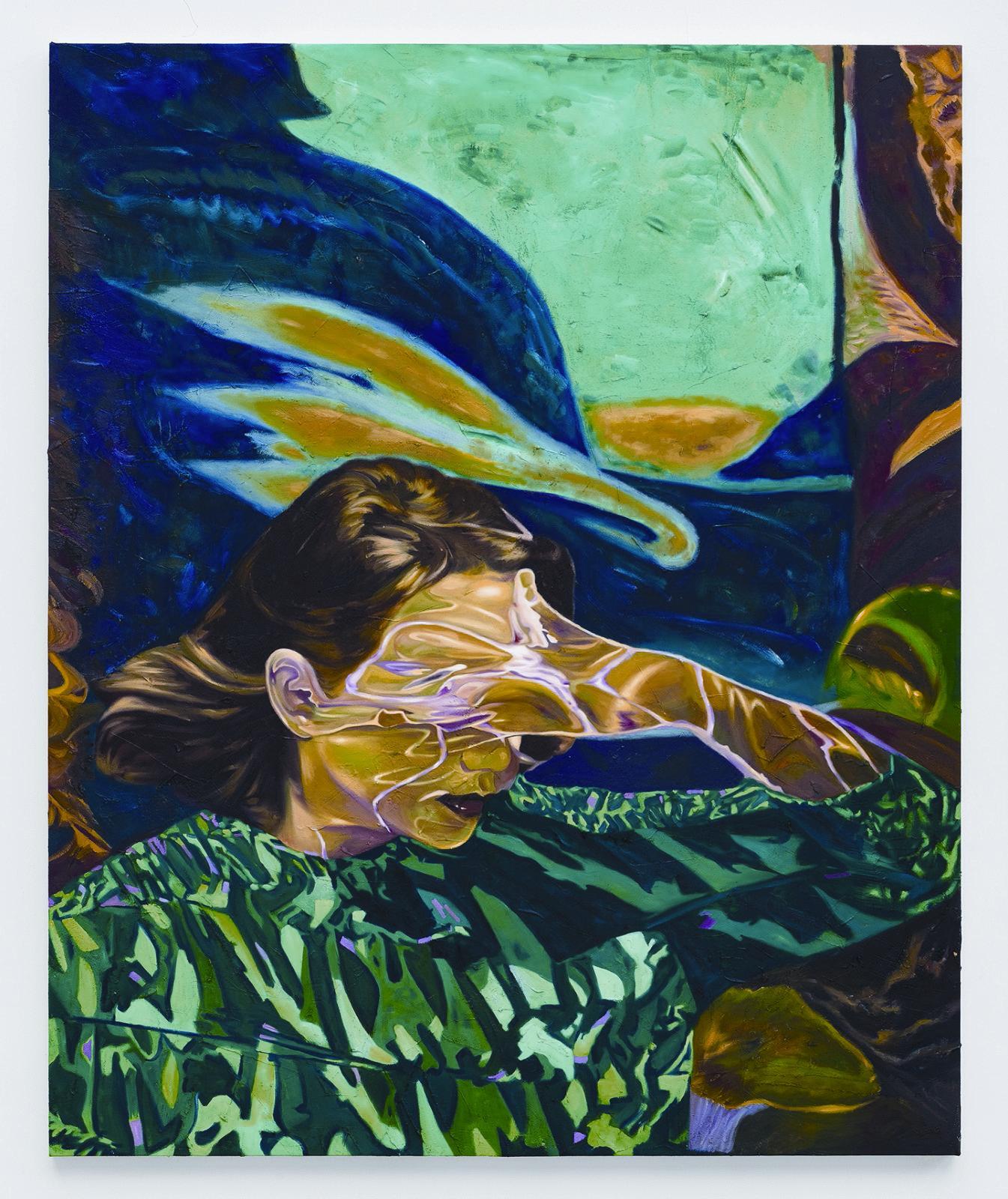

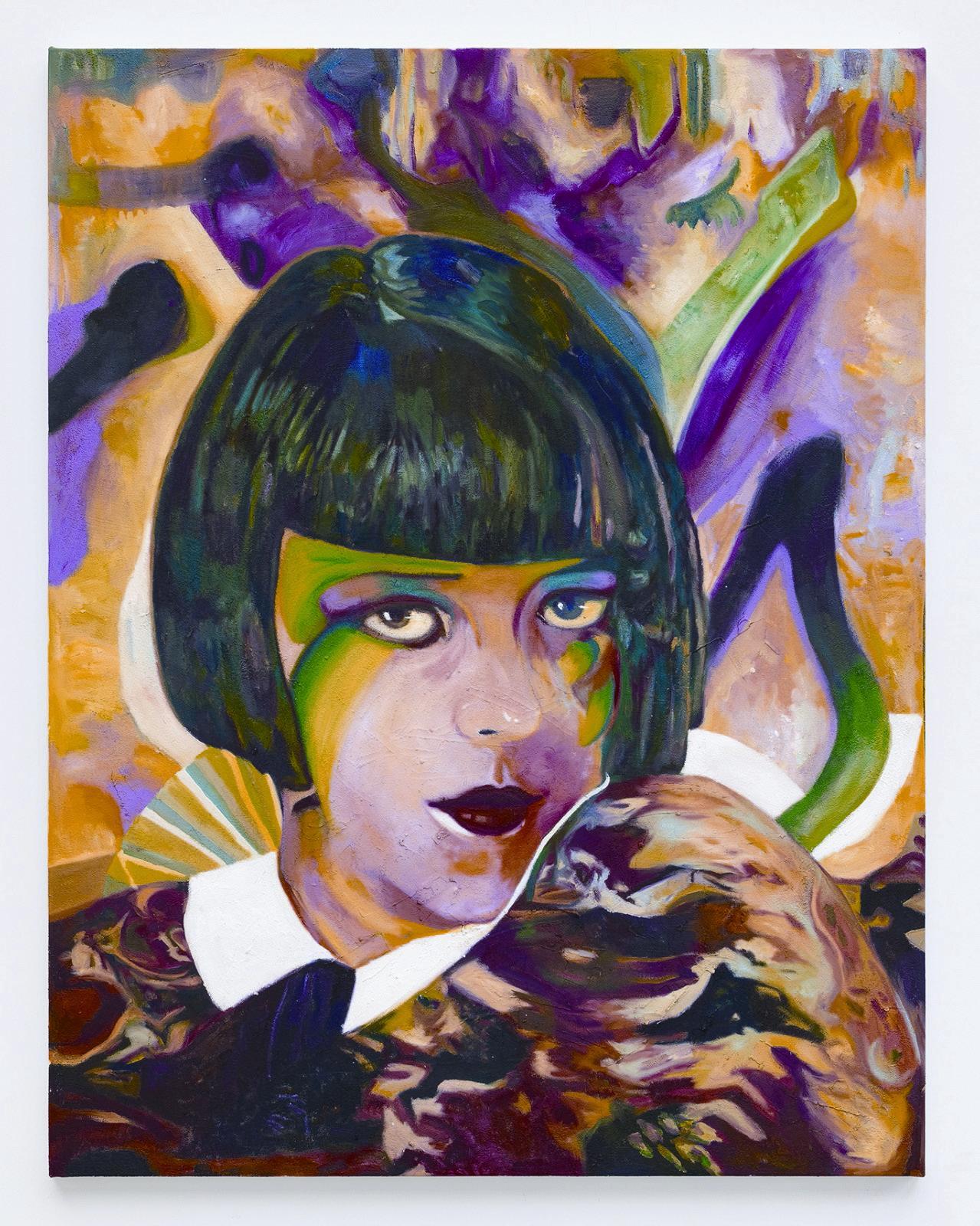

从展览展题的选定,宋朋与策展人便直接指出图像所具有的迷惑性特征:“迷彩”利用保护色达成视觉掩护的意义深入人心,而追溯其词源到法语“camoufleur”一词,便可以发现其“欺骗”的原意。自然赋予了万物以本身的颜色,也借此给予生物通过色彩保护自己的天赋。如果说动植物的保护色更接近于一种天然属性,那么人类世界里的迷彩则带着强烈的目的性。就像迷彩服,本次展览的作品上同样布满着不规则形状的色块,它们置于人物与背景之间拼接形成整幅画作,色块与色块的碰撞融合代替了对画面的细腻描绘。无论是在战场上作为掩护己方不被敌方发现的迷彩军服,还是在本次宋朋作品中遮挡着图像原有细节的迷彩图案,其实都在试图隐藏起那些不愿被人发觉的事物。

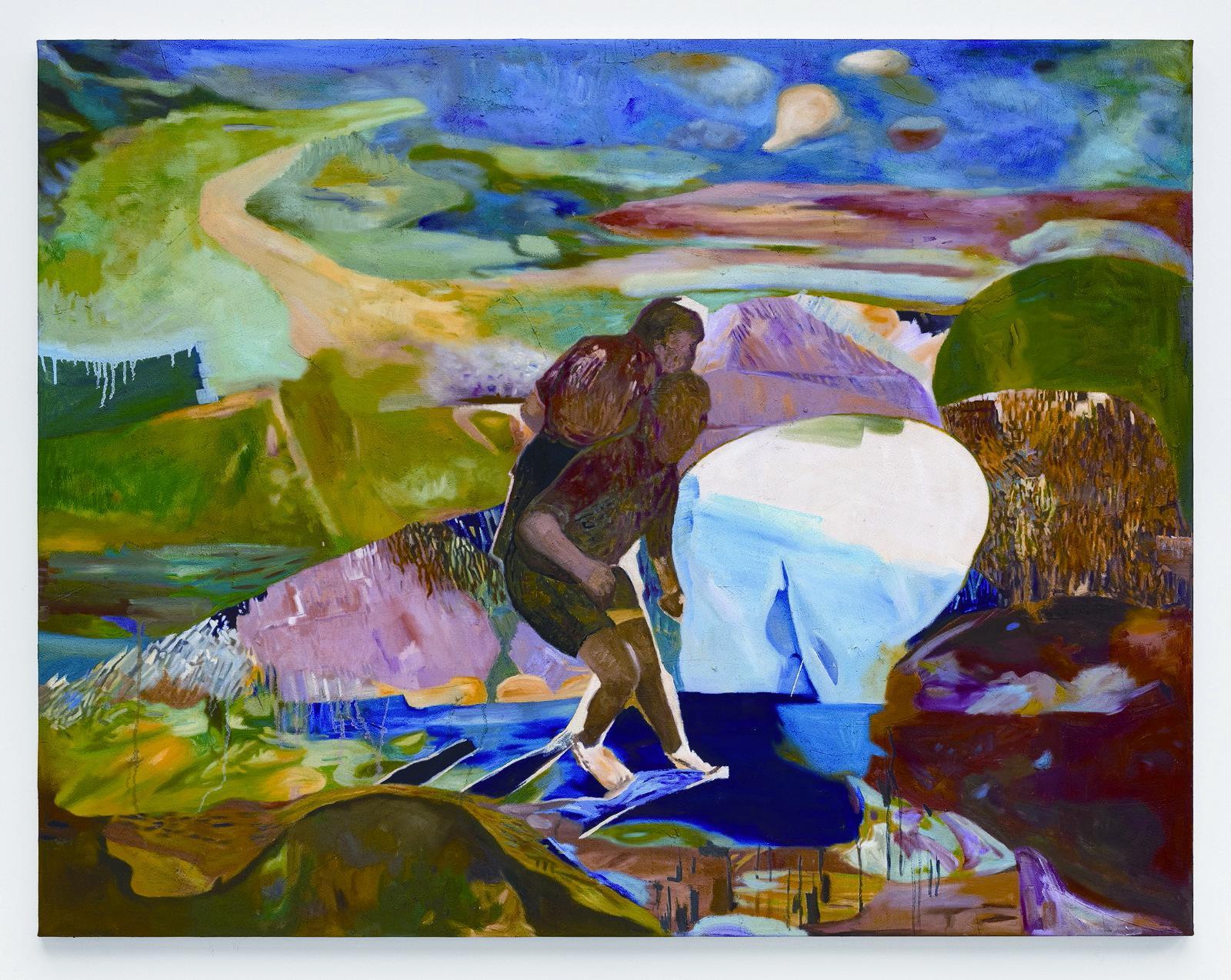

就此,迷彩的“欺骗”原意还没有发生改变,但当我们走近作品看到那一个个鲜明的形象时,宋朋赋予迷彩的新意义便开始浮现于画面。与原本用来隐藏主体的迷彩相反,通过色彩间明暗、冷暖的对比,宋朋准确地勾画出每个形象的轮廓,把它们与背景清晰地划分开来。如作品《林海》中,透过强烈的色彩差异,我们看到身着外套披风的男子英勇地挥起他的右手,骑马奔驰在树林中。虽然没有过多的细节描绘,这样一个剪影也足以调动我们的记忆与想象,让我们联想到骑在马背上挥舞着手臂的骑兵形象。宋朋在本次展览中的表达方式介于直率与婉转之间,既不同于细腻逼真的传统绘画,又与某些隐秘晦涩的当代艺术不尽相同,他似乎在寻找着绘画叙事性与形式美感间的某种平衡。

我们似乎总会出于本能地相信并依赖图像,正如“眼见为实”一词所指,肉眼可见的事物总被认为是真实可信的,再现性的形象会被想当然地与真实世界挂钩。[2]画面愈发详细写实,也愈发能够增加人们对它的信任度。但“写实”并不代表着“真实”,对写实画面的阅读常常被看作是无害的、真实的,殊不知实际上大多图像的细节都早有预谋,意在无形之中向他人灌输既定的故事与情感。宋朋用迷彩遮挡住画面的细节,其目的并非在于使用“迷彩”这一风格形式本身,而是在于除去细节背后那些具有强烈叙述性的信息。当画面中的细节都被削弱,仅留下主体形象的轮廓在背景的衬托下更加突出,便为每个观者留下更多自由的空间去探寻这“迷彩”背后的可能性。

南京大学教授赵宪章曾对语言与图像的关系做了深刻的研究,在他的文章中写道:“语言符号的实指性以及图像符号的虚指性,形成了语言艺术崇实而图像艺术尚虚的功能性差异……作为强势符号的语言进入作为弱势符号的图像的世界时,二者符号属性的差异,使得语言‘驱逐图像情形的出现。”[3]语言的强势释义能佐证图像的信息,但也能改变甚至颠覆它的意义。为同一张照片加上不同的说明文字,可以表达出完全不同的故事,巧妙的语言设计甚至可以掩盖图像中事件的真相。在招贴海报中,文字就常常出现在画面中,与图像相辅相成共同完成叙述。而宋朋有意地将这些招贴海报中的文字变形或删除,就像作品《记者》、《暴龙》中出现的字母与数字,都被融进画面背景中变得不再清晰而难以阅读,无法再干扰人对图像的阅读与理解。

宋朋似乎是有意强调对文字入侵画面的反抗,这些被删去或隐藏的文字以装饰的形式重新回到展厅,如我们看到的“campesino(农民)”“stolen love(偷来的爱)”等单词原本应该与图像处在同一画面中,引导人们从既定的角度理解画面,此时却被抽离出画面之外,失去了原有的定向意义。当文字与图像分割在不同空间下,两者的释义也就不再互相影响,我们可以更集中于图像或文字本身,更客观理性地观察它们之间隐藏的矛盾,在充满迷惑性的图像世界里更近一步地实现我们个人的价值。

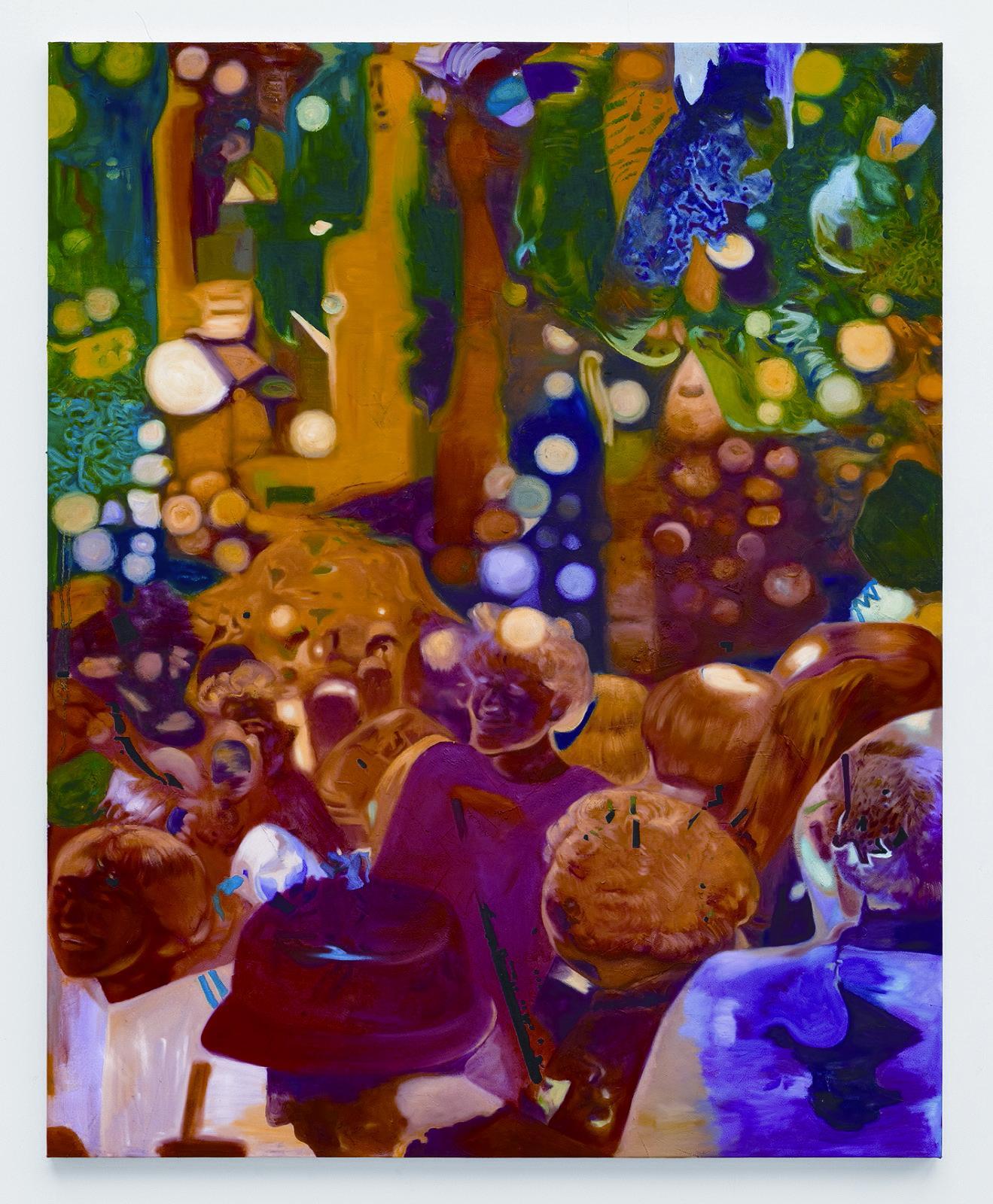

此外,整个展览的作品命名都有着一个显著的共同点,即它们都是没有修饰语的第三人称名词,如作品《鳄鱼》、《人群》、《劳动》等。宋朋对此有着自己的考量,“我们看到招贴画和宣传画,很多都是用第一人称或第二人称来给观众的一种想象,第三人称就是加强这种疏离感。我不用第一人称或第二人称的这种概念,不是你和我,而是他者的一个概念,这样就加强了疏离感。”[4]他试图通过这种“疏离感”,拉开观者与画面的距离,让观者得以保持一种更为客观清醒的态度来审视画面。就这样,从对图像形象轮廓的清晰化处理、隔离文字与图像间的相互作用,到通过命名拉开画面的距离感,宋朋一步一步剥离出图像中具有迷惑性的因素,给观众留下更简洁的线索与更大的想象空间。

宋朋的创作灵感并非来自真实世界,而大多来自于网络世界的图像与文章,其中也包括他常常阅读的福柯、萨特、维特根斯坦等哲学家的著作。在宋朋看来,大脑的兴奋、思考、综合、调理、遗忘都是值得尊重的,最重要的并非阅读的内容本身,而是通过这些阅读经历在脑海里形成自己的体系,所以他从不刻意地记下那些书目与内容。正如他希望通过自己谜题般的画作给观众带来质疑、思考、总结的过程,而不是局限于画面内容本身。显然,他对于图像传播的思考在潜意识中深受着福柯的影响:话语即权力,话语不仅是人获取权力的方式,其本身也是一种备受争夺的权力。图像作为话语的一种形式,它的产生、传播、说明都有着背后权力的干涉,而大多数人在图像世界中早已被不自觉地剥夺了自我的意识与权力。

从原始的迷信与崇拜,到宗教的大众普及,再到现代制度的建立,图像的话语几乎从未缺席任何一个大型运动变革。直到今日,图片早已深入弥漫到人们的日常生活中,成为“驯化”、“控制”人们思想的重要渠道。二战时期的招贴海报在不同意识形态的竞争角逐带来了图像表达的高潮,也为此后图像的爆炸埋下伏笔,有着承上启下的重要意义。[5]因此,宋朋将图像视觉挪用的来源定于二战时期的招贴艺术,希望透过这个典型案例为观众揭穿图像所具有的虚假面孔。

在展览“迷彩”中,图像不再是控制思想的方式,它抛开了文字说明的引导、画面细节的迷惑,留下的仅有观众从作品形象中得到的最直观的感受与想象。在图像传播这场创作者与观者的博弈中,宋朋主动削弱了艺术家作为创作者的主导性,将画面的解释权交予观者让其自主探索个人的理解,而不是纯粹被动地接受他人的灌输。他甚至刻意地凸显色彩和文字这些具有迷惑性的元素,提示着观者图像的欺骗机制如何生效,激起人们对图像的警惕。

在强烈的感官刺激之下,宋朋的“迷彩”以明目张胆的“伪装”调动理性的怀疑,试图唤醒每位观众作为独立个体的自觉。