长五YF-77,如何走出至暗时刻?

文 / 陈立 赵聪

▲ YF-77氢氧发动机试车

发动机是火箭的心脏,涡轮泵则是发动机的心脏。它通过高速转动给来自贮箱的液氢和液氧增压,继而将燃料供应到推力室,使之混合燃烧,产生巨大推力托起火箭飞行。

2018年4月16日,国家国防科工局发布消息称,长征五号遥二火箭飞行失利故障原因基本查明,故障出自火箭的液氢液氧(YF-77)发动机,长征五号工程研制团队正在全面落实故障改进措施。

长征五号火箭副总设计师王维彬曾把YF-77 发动机的故障归零工作视为“在黑暗中探索”。谁也没想到,黑夜会如此漫长……

“心像被撞了一下”

在航天人的记忆里,2017年7月2日的夜晚是以一种急速下坠的方式到来的。

那天晚上,长征五号火箭副总师王维彬的心情就像坐过山车,车最后栽倒在谷底。巨大的长征五号在塔架上静静矗立,媒体架起了摄像机,老百姓等候在电视机前。发动机点火,正常。点火170秒后,4个装有液氧煤油发动机的助推器完成使命,成功分离;346秒时,发动机提前熄火,问题出在一台芯一级上的YF-77发动机。王维彬感觉浑身麻木,“心像被撞了一下”。

正在北京家中的主推进发动机设计部主任郑大勇接到所里的电话,听到的第一句话就是“发动机转速没有了”。

郑大勇赶到单位。位于北京东高地的测控大厅里集结了一群人。他们全部被电话“召回”,围到一处,盯着屏幕看一级发动机传回的数据,现场鸦雀无声。

多年来的经验与初步分析的结果基本吻合:火箭芯一级发动机问题比较大。但屏幕上的数据只能描绘出问题的大致轮廓,还不足以精准地找到病根。

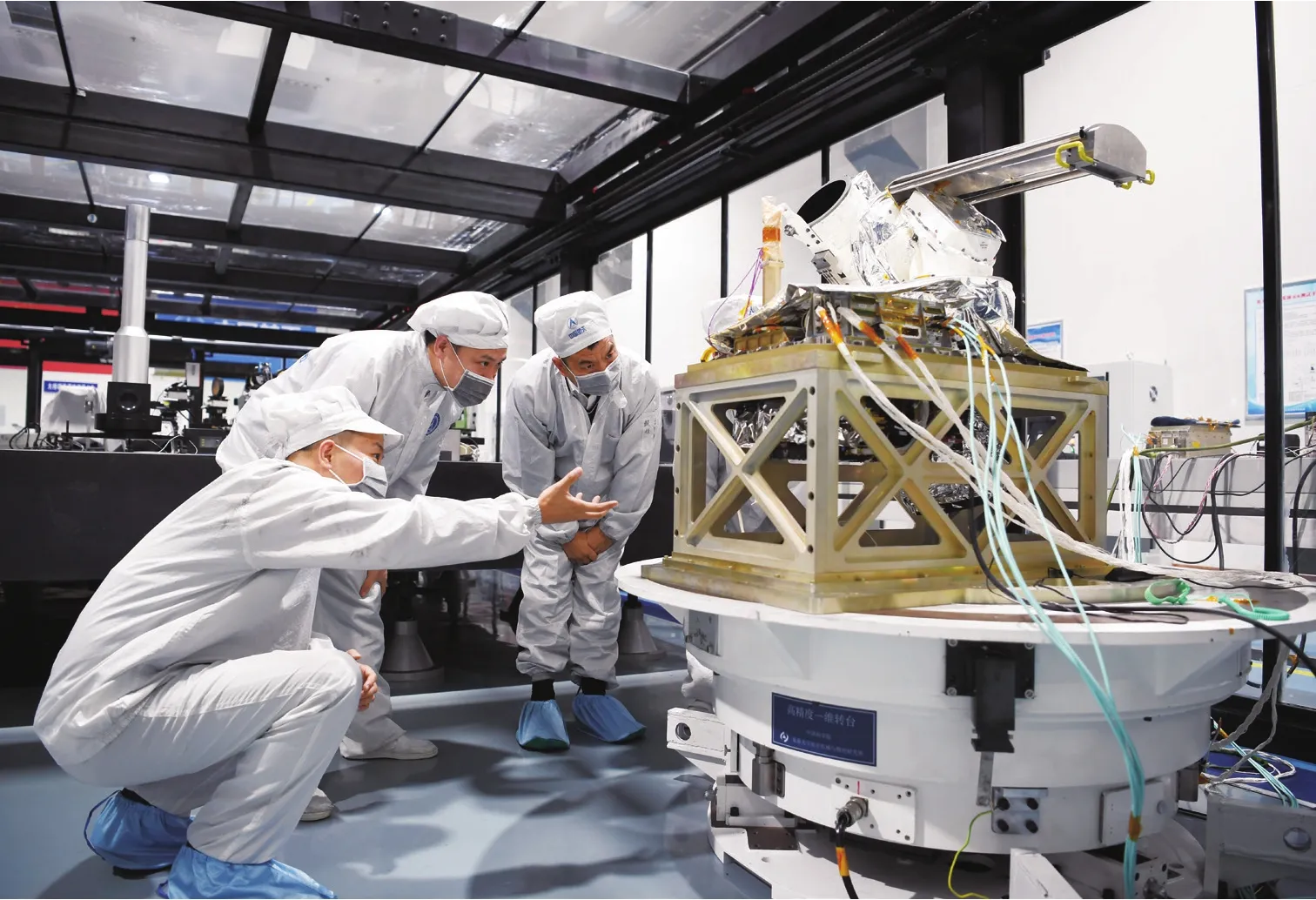

▲ 技术人员在紧张的工作中

发动机出现故障之后,长征五号火箭已经偏离了轨道,坠入太平洋。没有残骸,就看不到病症,也就无法用药。与此同时,舆论很快通过网络发酵。甚至有网友评论:中国航天进入至暗时刻。

当时在北京家中收看发射直播的吴平,和身处海南文昌发射场的王维彬,至今回忆起那一晚都还会有些恍惚。吴平与王维彬结婚32年,也一起在北京11所工作了30多年,她了解王维彬,发射失利后并没有立即联系他。“我唯一能做的,就是等。”吴平说。

“失联”几天后,她等到王维彬发来的第一条信息——“马上登机”。几个小时后,王维彬落地北京再度“失联”,直至半夜才推开家门。

“要做到故障复现,太难了”

从那天起,吴平在近两年的时间里都处于“等待”中。王维彬经常一早上出门,后半夜才回家。晚上12点如果人还没回来,吴平就先睡了。尽管两人同在所里上班,却形同路人。

和王维彬一同进入“归零”作息时间的,有一大批YF-77液氢液氧发动机研制人员,还有火箭抓总研制单位中国运载火箭技术研究院的研制人员、火箭发动机抓总研制单位航天科技集团六院的研制人员,以及我国知名院士专家……

长征五号遥二飞行失利,牵一发动全身,整个航天科技集团乃至国家有关方面都开始痛定思痛,在全面反思中前行,在质量整改中蓄势,准备下一次起飞。

对于当事人来说,这次难度极大的归零是在“先天不足”中开始的。火箭残骸沉入万丈深海,研制人员掌握的数据远远不够。

“想了很多办法,尽可能地收集数据,也没能精确定位故障,要做到故障复现,太难了。”年轻的涡轮泵设计师黄克松回忆。从各级领导到各行专家,陆续登门北京11所,大家也只是把故障粗略锁定在氧涡轮泵上。

液氢液氧发动机的涡轮泵,一头是极低温的泵,另一头是高温的涡轮,这让它在发动机工作时的受力情况显得尤为复杂。涡轮泵在高速转动中负责动力传输,将热能、动能转化为机械能。研制人员一开始是从工艺层面对涡轮泵进行“加固”,黄克松解释:“主要是一些局部改进。”

▲ 等待发射 宿东摄

归零进展缓慢,很多人的关切询问不时传来,研制人员经常只能报以沉默。家里的耄耋老人曾有一个多月没见到王维彬。好不容易,王维彬有空回来吃饭,老人惊讶道:“你现在怎么身体跟我一样差了?”

“难道是我们的设计方案先天不足?”

长征五号火箭总指挥王珏曾经是航天科技集团六院北京11所的老所长。王维彬大学毕业后来到这家单位,与发动机产品日夜相伴,后来跟着王珏一起参与到长征五号火箭的研制中。

从1995年应用于大型运载火箭的液氧煤油发动机和液氢液氧发动机正式进入工程预研阶段,到2016年长征五号首飞,中国的第一枚大火箭研制走过30年风雨,一代人从青春年少熬成了白发丛生。

57岁的王维彬说,YF-77是我国首次研制的大推力液氢液氧发动机,瞄准的目标推力是当时在役氢氧发动机的9倍,技术跨度大。这么多年我们克服了很多困难,有技术上的、人才上的、经费上的、条件上的……事非亲历不知难,这是很多局外人所不能理解的。

涡轮泵,长征五号运载火箭芯一级YF-77液氢液氧发动机上唯一高速旋转的装置。在最高900开尔文温度(626.85摄氏度)的热环境和极其复杂的力学环境下,它会以每分钟近2万转(约每秒333转)的速度转动。

在此之前,3台YF-77发动机一共进行了15次试车,均顺利通过考核。这次它将在地面接受工况环境最为恶劣的一次“加试”,迎来500秒的长程试车。发动机研制方——北京11所的研制人员也在高负荷运转。昼夜不分甚至让人精神面貌出现“反常”征兆的加班状态,已经持续了一年多,大家希望这500秒是黎明前最后的黑暗。

试车开始没多久,氧涡轮泵的局部结构断裂,“心脏”停止跳动。这是中国现役最大运载火箭长征五号发射失利后,出现的首次发动机地面试车失败。此时是2018年11月末,北京冬天已至。

从那一刻开始,YF-77发动机研制团队开始了第二次归零,开展了一系列理论计算、试验验证等工作,同时发动机产品的生产、交付、试验与优化工作并行,一切有条不紊。

大家认为,这次故障定位应该是找对了,就在氧涡轮泵的局部结构上。

北京11所涡轮泵设计部主任金志磊解释,发动机启动后,一秒内涡轮泵就可以达到工作转速,高温高转速下,“从裂缝到断开就是眨眼间的事”,很快,涡轮泵轴部断掉,发动机熄火。

有了这个认识,第二次归零按计划进行。一个周末,王维彬一反常态地对着吴平说:“咱俩去散个步吧,换换脑子。”那是漫长归零开始以来,王维彬向妻子发出的第一个邀约。两人绕着小区外的街道走了一圈。

第二次归零于2019年4月告一段落。用设计师的话说,涡轮泵这次经历了“大改”。大家都充满信心,势在必得,长征五号遥三火箭的发射也被安排在2019年夏天。

改进后的发动机进行了一轮试车,共3次,前两次一切正常,又到了距离成功只有一步之遥的时刻。最后一次试车,氧涡轮泵还是出现裂纹,这让王维彬、金志磊等人陷入崩溃。

4月4日,清明节前一天,晚上10点半,王维彬接到一个电话,报告说氧涡轮泵有故障征兆,有年轻设计师捕捉到了这个“异常”。这好比换了一个更高倍率的放大镜,让原来看不到的隐患显形了。

研制团队的第一反应是不敢相信,眼前的希望化为巨大的失望,信心所剩无几。“难道是我们的设计方案先天不足?”挫败让设计师们开始怀疑一切,开始否定自我。

走出至暗时刻

▲ 长征五号遥三火箭发射瞬间

一个产品的研发方案,往往会有好几个,在经过反复论证后,优中选优,然后开始生产。连续的失败,让大家开始反思——对“何为最优”的认识,会不会发生改变呢?生产条件,力学、热学环境制约,等等,这些都一直在变,当时认为最好的方案,现在是不是会带来一些新的问题呢?是继续沿用之前的方案,还是换个方案?

问号在大家的大脑里堆积,压迫着他们。金志磊也开始对最初的设计方案生疑——一个他曾引以为傲的方案也许并没有考虑周全。

通常情况下,火箭发动机需要一个硕大的涡轮泵来向燃烧室内压入燃料,其重量通常要占到火箭发动机的一半以上。在满足火箭总体方案的条件下,设计师给涡轮泵进行了最优设计——尽量把涡轮泵设计得又轻又小。

问题恰恰出在了这里。“为了追求性能,设计得太优,可靠性反而降低了。”金志磊说。

同样的YF-77发动机,同样的涡轮泵,为什么长征五号火箭首飞前,发动机试车时长累计3万秒,却没出现问题?黄克松等设计师的理解是:“这是一个很小概率的事件,但偏偏在遥二身上暴露。”在失利后的前两次归零中,设计师延长了试车时间,加严了环境工况,问题再次暴露。

2019年4月第二次归零铩羽而归时,长征五号箭在弦上,依旧不能发射。研制人员把发动机召回,仔细检测。

金志磊表示,认知边界扩展后,设计师决定用分体结构替换原来的整体结构,提高可靠性。

一型火箭发动机,从它出生起,便不断累积试车时间。这个型号一共生产了多少台发动机,每台发动机经过了多少时长的试车,全部累计形成一串数字,成为证明发动机性能的ID。就像军人的肩章,一眼望过去,即知军衔大小。

我国新一代运载火箭发动机中,液氧煤油发动机地面试车时间累计超过7万秒。国际上,美国SSME发动机首飞前试车超过了10万秒。截至目前,YF-77发动机30余台,地面试车时间累计5万秒。

在火箭发动机领域,试车时长并非唯一的硬性考核标准。北京11所设计师给出了一个可靠性模型。这个模型将试车时长、试车次数、技术状态、试车故障等多种因素考虑进去,综合计算出一个考核分值。YF-77发动机的考核分值达到97.5即可首飞。

与此同时,专家还认为,未来在推进YF-77发动机的“可靠性增长工程”时,地面长程试车丝毫不能打折扣。在彻底根除氧涡轮泵“病根”后,研制团队也希望把YF-77发动机ID上的数字拉得更长一些。

2019年7月,YF-77氢氧发动机进行第三次归零后的试车,一共考核了7台发动机。其中,3台为地面研究性发动机,2台用于长征五号遥三火箭发射,还有2台用于明年长征五号B遥一火箭发射。所有发动机均顺利通过考核。9月,长征五号遥二火箭通过归零评审。随后长征五号遥三火箭劈波斩浪1670海里,12月27日箭起海之南。

发动机喷管吐出的火焰跳跃上升,黑夜被烧开了一个洞,大火箭飞出地球,一群航天人也走出了人生中的至暗时刻。