1999—2019年中医术语隐喻性英译研究的回顾与思考

陈易 钟海桥 王小芳 刘成

摘 要:随着中医的国际化发展,中医术语的英译研究日益得到学术界重视,具有特殊性的中医语言包含了大量的隐喻性术语。文章以中国知网(CNKI)所收录的文献为研究对象,选取多个相近关键词,对1999—2019年间所收录的中医术语隐喻性英译研究方向的论文进行可视化分析,从总体趋势、期刊收录分布、研究领域三个方面分别进行分析,并提出思考建议。

关键词:中医术语;隐喻研究;回顾与思考

中图分类号:R22;H315.9 文献标识码:A DOI:10.3969/j.issn.1673-8578.2020.06.014

Abstract:With the development of internationalization of Traditional Chinese Medicine (TCM), the research on English translation of TCM terms has attracted more and more attention. The special TCM language contains a lot of metaphorical terms. This article takes the literature collected through CNKI as the research object, selects multiple similar keywords, and performs literature analysis and visual analysis on academic journal papers included in the research direction of metaphorical English translation of TCM terms published between 1999 and 2019. Based on analysis from the aspects of general trends, journal distribution and research field, we put forward some relevant suggestions.

Keywords:TCM terminology; metaphor research; retrospect and reflection

隨着中国对外交流的深化发展,中医学作为中华传统文化的重要部分日益得到国际主流社会的重视,中医术语翻译成为国际研究热点,然而中医语言的晦涩多义给翻译活动造成一定障碍,因此学者从不同角度对中医术语的词性、构成、内涵等进行研究,以期达到最佳翻译效果。本文着眼于中医术语隐喻性英译研究,以近20年中国知网(CNKI)中所收录的中医术语隐喻性英译期刊文献为研究对象,对具有隐喻性的中医术语英译发展情况进行可视化分析,以期掌握中医术语隐喻性英译研究的发展脉络和研究方向。

笔者通过文献分析法和软件分析法对近20年间中国知网所收录的中医隐喻性术语英译研究相关论文进行可视化分析,输入主题或关键词“中医术语隐喻翻译”“中医术语隐喻英译”“中医 取象比类 翻译”“中医取象比类 英译”等分别检索,检索过程中筛除了中医翻译教学、中医翻译教材编订、会议启示等为主题的文献,经梳理整合后得到有效文献78篇,其中硕士博士论文8篇。

一 研究总体态势

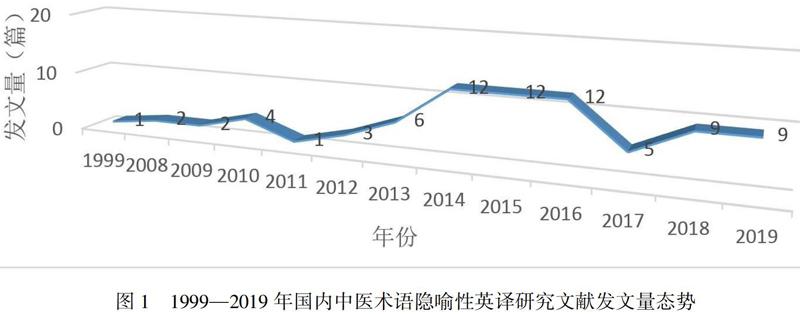

通过图表可视化(图1)发现在1999—2019年期间,中医术语隐喻性英译研究的发文量总体呈上升趋势。这与国内中医术语翻译蓬勃发展的大环境相关,中国学者致力于对传统医学术语的英译及其国际标准化等问题进行相关研讨和界定[1],为中医基础术语的英译指出了更为明确的方向。此外,20世纪90年代中期,西方隐喻翻译概念引起了中国译者的广泛关注,国内掀起了隐喻翻译的热潮,并在多种国内核心期刊发表了关于隐喻翻译的上百篇论文进行探讨[2]。部分中医学者将西方隐喻概念与中医取象比类思维相结合,对中医术语所形成的隐喻性过程及方法进行了分析[3],因此,中医隐喻性术语英译研究这一新兴领域逐步得到学术界重视。

从图1可看出,国内中医术语隐喻研究文献发文量总体呈上升趋势。中医术语隐喻性英译研究起步较晚,1999—2011年正处于起步阶段,文献产出量低。随着中医术语翻译理论的不断完善和隐喻翻译在国内研究的逐步深入,译者将隐喻概念与中医术语相融合,文献产出量呈明显上升趋势。

二 论文期刊收录统计

分类总结对中国知网所收录的1999—2019年的78篇中医术语隐喻性英译研究文献,结果显示:78篇文献共被46种期刊收录,发文的期刊和收录量情况详见表1。

从表1可以发现以下问题:(1)所纳入的78篇中医术语隐喻性英译研究文献共被46种期刊收录,表明中医术语隐喻性英译研究已然得到学术界的认同和重视,但是,可以看出论文分布零散,缺乏系统性、聚合性。(2)《中国中西医结合杂志》《中国中医基础医学杂志》文献收录量较多,这与开设了相关栏目有关。但存在核心期刊收录量少、占总收录量比重低的问题,这不仅与某些核心期刊没有开设中医翻译相关的研究栏目有关[4],也反映出中医术语隐喻性英译研究仍处于初步阶段,其研究层次尚浅,文章质量仍达不到权威核心期刊要求。

三 中医术语隐喻性英译研究综述

笔者在对论文的整理分析中发现,文献研究领域大致可分为三个方向:

1.从中医语言思维方面对中医术语的翻译理论的探讨。如兰凤利[3]从哲学思维的角度提出中医术语的英译应立足于“取象比类”的思维方式和方法论,采用反映中医术语隐喻内涵的翻译策略。曹琳琰[5]等亦是通过分析中医语言特征和举例,总结了隐喻性中医术语的翻译策略及方法。黄婧[6]则强调翻译具有隐喻特征的中医术语时,应保留隐喻性的本质含义,提出做到直译以保留原本喻体,且通过转化喻体进行意译,以表达其基本医学思想的观点。李成华、孙慧明认为应针对中医术语的多义性采用多元对等的翻译策略[7],提出中医术语隐喻翻译应遵循的原则,即阐释医理原则和保持民族特色原则[8]。

2. 对中医典籍的热点研究。譬如对《黄帝内经》中隐喻性术语的研究有:李莫南、张斌从概念、语气和形态等方面分析不同译本的表达模式,建立语料库,选择相应翻译方法[9];黄光惠[10]提出“上—下空间隐喻”模式;孙凤兰[11]通过概念隐喻中结构性隐喻、方位隐喻、本体隐喻三个概念对不同译本进行比较探讨;张斌、杜福荣[12]基于认知隐喻提出五种翻译策略,即对等映射法、转化明喻法、转换等效翻译、直陈等效翻译和补偿等效翻译。谷峰[13]在对《伤寒论》的研究中认为,隐喻性英译过程中,始源域与目标域具有相同的“概念域”时,可采取“以隐译隐”的翻译范式,如直接将“潮热”回译为tide-fever,特殊的文化术语可采取释译或音译+注释的翻译范式,文本外增译,在一定范围内进行文化补偿,以达到原文与译文平衡。张晶[14]对《难经》中四时脉象的英译,采取了意译法、直译法与仿造法等方法。

3. 对中医专科术语的研究。有学者对藏象学说中的隐喻特征进行分析,如李成华等[15]对藏象术语的建构模式分析,从语言维、文化维、交际维进行研究;王娜[16]则从被约定俗成的隐喻术语难以体现其隐喻性,保留中医藏象隐喻性不代表音译加直译和中医语言的模糊性带来的翻译困难方面进行思考。某些学者对隐喻类的方剂名称进行分析探讨,如凌武娟等[17]提出在这类方剂名称的英译上应遵循隐喻的概念整合与实现原文与译文隐喻意象的对应原则,根据不同意象在译语中的对应度,采取不同的概念整合方式;项梦萍[18]等则对社会生活隐喻类方剂名称进行深层意象含义的挖掘,提出明喻等效法、转换等效法、补偿等效法三种英译策略。有学者对经络腧穴的英译提出讨论,如梁慧[19]等从“经”“络”的原始义出发,分析其在中医域产生隐喻性的过程,对“经”英译为meridian还是channel进行多维度比较;蒋继彪[20]等通过分析腧穴命名的特征,对腧穴名称的英译以天象隐喻、地貌隐喻、动物隐喻、植物隐喻、建筑隐喻、器物隐喻进行分类,使读者更好地把握腧穴的定位、功能、主治及承载的文化内涵。

四 结 语

综合以上文献分析,1999—2019年间的中医术语隐喻性英译研究的发展脉络和研究内容已大致呈现出来,令人可喜的是通过学者的不断努力探索,这一方向的研究已有更多人重视和参与,这不仅有利于中医术语英译规范化发展,也有利于促进中医药文化的国际化发展。但是,仍存在许多问题和不足。从期刊收录的情况可发现其英译研究质量有待提高。其原因在期刊栏目的因素之外有两点:1.由于中医语言的特殊性,缺乏统一的学术规范和理论支撑;2.中医药术语英译研究涉及多个学科,范围广、难度大、层次多。

通过研究领域发现,近20年的中医术语隐喻性英译研究主要聚集于术语英译理论上,表明译者始终致力于术语的标准化和规范化研究。部分译者追本溯源,立足中医经典,对《黄帝内经》《伤寒论》等经典古籍中的中医术语进行挖掘分析,在古籍语境中还原术语最初的内涵及在不同语境中的含义。然而,尽管已有学者对不同学科术语进行隐喻性探讨,但是零散、不全面。由于中医本身的独特性,中医语言中存在大量隱喻性术语,需要进一步挖掘分析,为中医术语的翻译研究提供更有力的支撑。

参考文献

[1] 李照国.中医名词术语英译国际标准化新进展:从世界卫生组织传统医学国际分类东京会议谈起[J].中西医结合学,2010,9(1):113-115.

[2] 孙毅.隐喻翻译研究在中国(1995—2018):一项基于文献统计的考察[J].外语与翻译,2019(2):7-18.

[3] 兰凤利, Wallner F G.取象比类:中医学隐喻形成的过程与方法[J].自然辩证法通讯,2014,36(2):98-104.

[4] 王银泉,周义斌,周冬梅.中医英译研究回顾与思考(1981—2010)[J].西安外国语大学学报,2014,22(4):105-112.

[5] 曹琳琰,张淼.隐喻视角下中医语言特点及其翻译[J].西部中医药,2016,29(3):143-145.

[6] 黄婧.中医“取象比类”的语言隐喻与翻译问题探微[J].海外英语,2016(11):138-139.

[7] 李成华,孙慧明.试论中医术语隐喻英译的策略[J].中国中医基础医学杂志2018(4):560-563.

[8] 李成华,孙慧明,张庆祥,等.试论中医术语隐喻翻译的原则[J].中医药导报,2017(11):118-121.

[9] 李莫南,张斌.概念整合理论与《黄帝内经》隐喻翻译[J].时珍国医国药,2012(12):3135-3137.

[10] 黄光惠.《黄帝内经·素问》上—下空间隐喻英译探究[J].宿州学院学报,2014,29(11):66-68.

[11] 孙凤兰.概念隐喻视角下的《黄帝内经》英译[J].上海翻译,2016(2):84-88.

[12] 张斌,杜福荣.认知理论视域下的中医隐喻翻译[J].医学与哲学,2011,32(6):66-67,75.

[13] 谷峰.概念隐喻认知视角下《伤寒论》中医隐喻术语的英译[J].中国中西医结合杂志,2018,38(3):361-364.

[14] 张晶.基于隐喻认知的《难经》脉象英译商榷[J].西部中医药,2015,28(4):160-161.

[15] 李成华,孙慧明,孙慧.生态翻译“三维”译论视角下的中医英译初探[J].中国中医基础医学杂志,2019,25(11):1597-1599.

[16] 王娜.中医藏象隐喻翻译问题的探讨[J].西部中医药,2019,32(5):143-145.

[17] 凌武娟,吴青,张林.概念整合理论下隐喻类方剂名称的英译方法探讨[J].中国中西医结合杂志,2019,39(1):115-118.

[18] 项梦萍,云红.社会生活类隐喻方剂名的英译策略研究[J].重庆电子工程职业学院学报,2019,28(3):110-114.

[19] 梁慧,王银泉.从隐喻认知的角度看中医“经络”的英译[J].中国中西医结合杂志,2014,34(10):1270-1272.

[20] 蒋继彪,张建斌.隐喻视角下的腧穴命名英译研究[J].中国中医基础医学杂志,2015,21(3):350-351,357.