自然保护区生态旅游发展对贫困农户生产经营能力的影响研究*

聂铭,王旭,邱守明,杜靖川

(1.昆明学院 a.信息工程学院,b.经济管理学院,昆明 650214;2.西南林业大学 地理与生态旅游学院,昆明 650224;3.云南大学 工商管理与旅游管理学院,昆明 650091)

中国自然保护区有效地保护了中国稀缺动植物资源,维持了生物多样性平衡[1],同时与贫困地区在空间上存在高度重合,使得当地社区居民对自然资源的依赖度非常高[2],导致实现生态保护和满足当地社区居民生计需求目标的矛盾冲突加剧。为破除这种难以良性互动的局面,部分保护区开始尝试发展生态旅游。事实上,因为农户缺乏生态旅游生产经营能力,所以旅游扶贫与实际效果存在偏差[3-4]。因此,着重关注保护区贫困人口能力与脱贫之间的关系,探讨通过农户生产经营能力的提升来达成旅游扶贫的效果,以为资源保护与社会经济发展之间的矛盾缓解提供路径,为精准脱贫、乡村振兴等战略提供理论和实践参考。随着中国乡村振兴战略的提出和脱贫攻坚战进入冲刺阶段,贫困农户脱贫的可持续性和能力提升成为了现阶段的主要任务。贫困人口的“能力提升”源于“可行能力”理论,该理论主要用多维度指标来考察贫困。关于多维贫困问题的研究,国内外已有较丰硕的研究成果。国外学者研究认为认识贫困的视角从单一维度转向多维度[5],单一收入维度无法衡量贫困的多重剥夺,但“能力贫困”通常能解释“穷人”受多维剥夺的问题[6],并运用多种计量方法进行贫困测度[7];国内学者研究也认为多维能力缺乏是造成贫困的可能原因,并根据发生机理构建农户可行能力模型[8-9]。此外,国内对保护区周边社区或农户贫困问题的关注较多,涉及共生理念[10]、收益与损失[11]等研究。从农户人力资本分析来看,研究仍滞留于知识积累能力的外部表象上,缺乏转化为“会经营”的行为机制[12]。由于旅游的特殊性,生产经营能力高低对农户参与旅游发展具有重要作用,但学者对这方面问题并未进行深入探讨。因此,根据可持续生计框架和“可行能力”理论,以轿子山国家级自然保护区为例,构建农户生产经营能力指标体系,运用熵值法及多元线性回归模型分别对农户生产经营能力及保护区生态旅游发展影响因素进行计量分析,以发现研究区域农户生产经营能力提升缓慢的原因及影响保护区生态旅游发展的关键因素,为研究区域通过发展生态旅游阻断贫困提供现实依据。

1 数据与方法

1.1 研究对象概况

选取云南省轿子山国家级自然保护区为研究区域(东经102°48′~102°58′,北纬26°00~26°11′和东经102°42′~102°44′,北纬25°56′~26°57′之间),该区域位于云南省昆明市北部禄劝彝族苗族自治县和东川区交界处,总面积1.645 6万hm2。该自然保护区具有独特的地理位置、地形、地貌和保存完整的原始寒温性针叶林资源,属于“森林生态系统类型”的中型自然保护区。该自然保护区周边有6个乡(镇),18个村委会和143个自然村。由于交通和自然等因素的制约,造成了自然保护区周边社区经济发展水平低,属于深度贫困的典型区域。2000年后,云南世博旅游集团致力于扶持当地经济发展,逐步对轿子山国家级自然保护区进行生态旅游开发和运营管理。

1.2 数据来源

课题组于2018年12月1日开展预调研,根据预调研情况对问卷进行调整和完善。于2018年12月4—7日和2019年6月17—19日对云南省轿子山国家级自然保护区周边的5个村小组进行入户问卷调查,调查对象主要为户主。入户调查内容包括:⑴农户家庭基本特征;⑵农户生产经营能力状况:生产经营基础、生产经营能力和外部经营环境3方面;⑶保护区发展生态旅游后,产生的效果及农户参与方式等。调查区域包括2个乡(镇)3个村委会5个村小组,即乌蒙乡乌蒙村委会下辖的何家村和法窝两个村小组;大麦地村委会下辖的大村子和大麦地村两个村小组;转龙镇恩祖村委会下辖的炭山村村小组。调查主要借鉴成熟的结构式量表,采取随机抽样的方式,直接走访发放问卷,与农户“一对一”当面访谈并填写问卷,填好问卷后当场收回。问卷共收回146份,剔除一些数据缺失严重的问卷,有效问卷为131份,有效率为89.7%。

1.3 农户生产经营能力评价指标体系构建

20世纪80年代末90年代初,阿玛蒂亚·森的“可行能力”理论认为,贫困不仅指收入等物质匮乏,还包括能避免夭折、保持良好健康状况、能受到教育、面临风险时的脆弱性及不能表达自身需求等因素。提高“可行能力”的途径有政治自由、经济条件、社会机会、透明性担保和防护性保障这5种工具性自由[13]。但“可行能力”理论仅提供分析问题的一般框架,并没有明确的维度和指标。随着反贫困领域的实践,许多国家、国际组织、学者建立了分析框架,指标包括基本生存、健康生育、接受教育和获取知识等能力以及性别差异在时间安排上的自由、受尊重程度、劳动报酬等[14-15]。2000年,英国国际发展部在一些学者对贫困属性理解的基础上作了进一步规范,建立了可持续生计框架,该框架是解释影响贫困问题复杂因素的一种分析方法,分为人力、自然、物质、金融和社会这5种资本类型,描述了农户在脆弱性背景下是如何通过自身的机会和潜力、外部公共产品供给和运用生计资本发展生计[16]。生计建立在一定能力基础上,农户有什么样的能力就会采取与之相匹配的行为[17]。农户所拥有的生计资本是其面对社区发展生态旅游时能实现生计转型的重要基础,通过可持续生计框架来探讨农户生计资本状况,有助于更好地考察农户生计能力的变化。可见,可持续生计框架与可行能力关系密切,因此通过可持续生计框架和“可行能力”理论构建农户生产经营能力评价体系。根据研究区域特点,征询业内多位专家学者意见,对每一个维度归属的指标进行遴选和确立,最终从生产经营基础(A)、生产经营能力(B)和外部生产经营环境(C)3个维度建立了农户生产经营能力评价指标体系,并选择13个指标测度农户生产经营能力(表1)。

农户所具备的并用于生产经营中的自然、物质等资源储备以及为取得生计目标所需要的金钱等方面的积累有利于农户从繁重的体力劳动中解放出来,去想办法提高生产经营的效益[18]。土地、房屋、固定收入、电视和汽车等都是农户提升生产经营能力最基本的保障。为此,指标选取了耕地面积、住宅类型、家庭人均收入、耐用消费品数量和家庭所有房屋价值来衡量生产经营基础。

表1 农户生产经营能力评价指标体系Table 1 Evaluation index system of Peasants’ production and management ability

在市场经济条件下,农户生产经营环境具有动态性、复杂性和不确定性,这要求农户能够实时对市场波动做出反应[19]。农户具有生产经营行为是其获得发展、实现脱贫的手段,也是自身能力的具体体现[20],农户通过金融机构、亲戚朋友的借贷、参与培训、主动获取信息、投资等行为以展现生产主动性、应对风险和自主决策等能力,从而提高其生产经营绩效[21]。生产经营能力具体包括资金获得能力、获得过农业技能培训机会、主动了解外部信息且渠道丰富和是否有非农投资。

可持续生计框架指的是为农户实现不同生计目标服务的社会资源[22],而“可行能力”对于社会资本指的是农户所面对的外部社会环境[23]。良好的外部环境能够降低农户能力提升的成本[24]。政府政策、集体培训体系以及社会资本、资源对农户投入生产经营有显著影响[25];农户间频繁的互动能促进资源的交换和农村互助关系网络的形成[26];家庭的地缘和血缘关系特征会正向提升农户生产经营投入,显著影响农户的集群创业行为[27]。因此,外部生产经营环境指标包括政府征地及在良种和化肥等方面的补贴、当地农业经营技术培训体系、获得社会网络的支持数量、亲戚或朋友是否在政府机关或企事业单位任职。

1.4 影响农户生产经营能力的变量选取

保护区生态旅游发展促进样本贫困农户生产经营能力的提升受到多因素的作用,其影响因素分析的自变量主要包括户主家庭基本特征、保护区生态旅游发展效果、保护区农户参与生态旅游方式3个部分(表2)。户主家庭基本特征变量包括户主性别、健康状况、家庭劳动力人数和到旅游公路的步行距离。健康、家庭劳动力人数是农户重要的人力资本要素,对农户生产经营能力产生很大的促进作用[28];到旅游公路的步行距离对农户从事生产经营行为具有密切关系,越靠近旅游公路,交通也越便利,更容易从事生产经营工作。保护区发展生态旅游是贫困农户脱贫的有效渠道之一。农户主观意识呈正面认知便会倾向于支持保护区发展生态旅游[29],决定了农户是否以主动行为去提升能力,从而以更强的能力反作用于保护区的资源保护和经济发展。保护区生态旅游发展主客观效果变量包括农户是否愿意出让房屋和耕地、保护区旅游的扶贫效果以及生态旅游收入变化。保护区农户参与生态旅游方式变量包括自主经营生态旅游商品或服务、参与过生态旅游扶贫项目和生态旅游收入变化。相对纯农业生产来说,经营旅游商品或服务直接决定农户非农生产经营能力水平,并对农户生计方式产生较大影响[30];农户有效参与是保护区发展生态旅游的核心内容,要通过给予参与生态旅游扶贫项目,增强农户市场经营的博弈能力和受益程度[31];提升能力的根本落脚点是使农户获得生态旅游收入,减少对传统农业的依赖,有效变更生计方式。为了分析保护区生态旅游发展对农户生产经营能力的影响,将农户生产经营能力综合评价值作为因变量,保护区生态旅游发展效果作为自变量,将农户家庭基本特征设置为控制变量,引入农户参与保护区生态旅游方式作为中介变量。

表2 主要变量Table 2 Primary Variables

1.5 分析方法

1.5.1 熵值法

熵值法是一种客观赋权法,用观测值信息大小来确定指标权重。根据指标的特性,熵值可判断指标的离散程度:熵值越小,离散程度越大,对综合评价的影响也越大。具体计算步骤如下:首先,进行数据标准化处理;接着,分别计算农户第j个指标的比例、第j项指标的熵值、第j项指标的差异系数以及各指标权重;最后,计算各农户的综合得分[32]。

1.5.2 多元线性回归模型

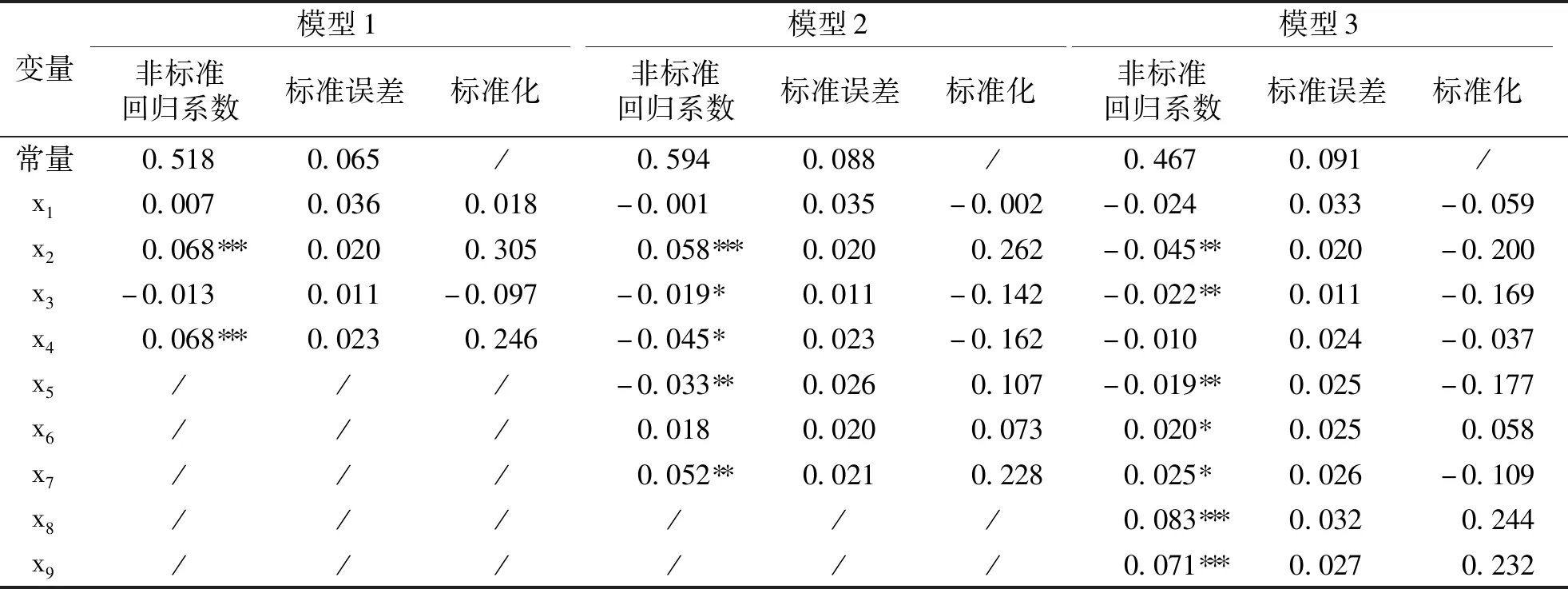

通过熵值法计算每一个样本农户生产经营能力水平值,对样本数据进行多元线性回归分析[33],并采用分层回归的方式建立3个模型,分析引入自变量和中介变量是否可以提高控制变量对贫困农户生产经营能力的预测水平。模型1引入性别等控制变量;模型2在模型1的基础上,增加了愿意为保护区生态旅游发展出让房屋和耕地、生态旅游收入变化、保护区旅游扶贫的效果等自变量;模型3在模型2的基础上,又增加了参与过生态旅游扶贫项目等中介变量。

1.6 数据处理方法

运用云南省轿子山国家级自然保护区周边社区农户的实地调查数据进行熵值计算,首先要确保问卷结果的稳定,故可利用SPSS 21.0分析工具Reliability Analysis对问卷进行信度分析,并采用克朗巴哈系数(Cronbach’s ɑ)来检测问卷内部的一致性,Cronbach’sɑ值在0.7以上被认为可信度较高,问卷量表内部具有较好的一致性。然后通过熵值计算得到农户能力水平值,从户主性别、健康状况、家庭劳动力人数、居住地到旅游公路的步行距离、愿意为保护区生态旅游发展出让房屋和耕地、生态旅游收入变化、保护区旅游扶贫的效果、参与过生态旅游扶贫项目和自主经营生态旅游商品或服务这9个变量进行多元线性回归分析。为确保模型估计结果有效,需对选取的变量进行方差膨胀因子检验(VIF),用于度量变量间共线性程度。即如果VIF值大于10,则说明自变量间存在严重共线性;如果VIF值小于3,则说明自变量间不存在共线性。

2 结果与分析

问卷整体信度的Cronbach’sɑ值为0.78,显示了较好的内部一致性。方差膨胀因子(VIF)介于1.13~1.78之间,各变量的平均VIF值为1.44,不存在严重的多重共线性问题。

2.1 保护区贫困农户生产经营能力水平分析

2.1.1 贫困农户生产经营能力总体处于中等水平,呈现出显著的区域差异性

根据贫困农户生产经营能力综合水平计算结果(表3),贫困农户生产经营能力总体处于中等水平,全样本农户生产经营能力水平均值为0.297 6。其中,将贫困农户生产经营能力综合值高于平均值定义为强能力农户(48.1%),低于平均值的定义为弱能力农户(51.9%),说明强能力农户和弱能力农户数量基本持平,少部分农户能力综合值低于总体均值。从5个案例村的综合值看,呈现出区域差异性,炭山村强能力农户最多,何家村次之,大村子、大麦地村和法窝小组最少。炭山村位于轿子山旅游专线公路旁,何家村位于保护区核心景区大门口,大村子、大麦地村和法窝小组则距离核心景区和旅游专线公路都较远,且处于山区底部。这一研究结果可能产生的影响是居住地位于核心景区门口或旅游专线公路旁有助于保护区农户生产经营能力的提升,即居住区位将在一定程度上造成农户生产经营能力的分化。这与传统上认为教育、健康和意识是造成农户“能力贫困”的主要原因的观点相悖[34]。原因可能是:农户生产经营能力往往与其所参与扶贫项目息息相关,特别是有居住区位优势的农户,将更容易从当地经济社会发展中获益,从而反过来促进自身生产经营能力的提升。

2.1.2 生产经营基础、外部生产经营环境较差

从不同维度来看,生产经营能力均值为0.107 2,在全样本农户水平值中较高。其中,主动获取外部信息且渠道丰富能力指标(B3)贡献度较大,获得过农业技能培训机会(B2)、有非农投资等能力指标(B4)贡献度居中,资金获得能力指标(B1)贡献度则较小。这表明市场意识强烈对能力提升有较大作用,农户自身拥有农业技能、主动优化生计方式、具备一定决策能力也非常重要,但是否能从不同渠道获得资金则影响不大。生产经营基础、外部生产经营环境均值分别为0.095 4、0.095 0,在全样本农户生产经营能力水平均值中相对较低,其中住宅类型(A2)、亲戚或朋友是否在政府机关或企事业单位任职(C4)等能力指标的贡献较大。这表明拥有砖混式房屋的农户家庭抵御自然灾害的能力更强,从而才能更好的保障生产经营能力;家里有亲戚或朋友在政府机关或企事业单位任职,使农户家庭的外部条件更好,获得多途径的能力提升,能提供用于生产经营的信息、渠道和人际交往等方面的帮助更多。耐用消费品数量(A4)、政府征地及在良种化肥等方面的补贴(C1)等能力指标的贡献较小。原因可能是:案例村地处山区,缺乏基建设施,彩电、手机、电脑和汽车等物品并不能完全发挥作用,致使耐用消费品闲置;在调研中,很多农户反馈“国家的补偿政策是好的,但到了乡村基层很难按时发放到位,甚至偶尔会有补偿款被挪用现象”,在中国贫困地区基层(如保护区和景区),征地、农业、扶贫等补偿未能及时足额的发放到位,对贫困农户生产经营能力提升将产生制约。耕地面积(A1)、家庭人均收入(A3)、家庭所有房屋价值(A5)、当地农业经营技术培训体系(C2)和获得社会网络的支持数量(C3)等能力指标贡献值处于中等水平,但仍然偏低。原因可能是:研究区域坐落在地形复杂、山高坡陡的山区,难以形成规模化种植。而建立保护区后又进一步使农户丧失了部分耕地使用权。农户耕地面积减少,补偿微不足道,使得传统生产能力受到制约。农户维持基本的生活和获得进一步发展的物质资源难以通过交换或出租来获得收入,使得贫困农户具有较大的面对风险的脆弱性。此外,该地区经济发育程度低,保护区建设改变了农户传统生计方式,而新的农业生计培训体系并不完善,加之农户所获得的资金、政策、技术和人力等方面的支持有限,在一定程度上制约了农户生产经营能力提升。这一研究结果可能产生的影响是在拥有一定市场经济认识的基础上,贫困农户能够做出积极的行为反应并获得发展,从而农户将相对具备一定的生产经营能力。由于经济和物质等资本、外部经营环境存在较大约束,使其能力提升缓慢。这与征地、农业和扶贫等生态补偿对农户外部生产经营环境影响不大的观点相悖[35]。原因可能是:不同地区补偿标准作用于个体农户的效果不同,农村中从事传统农业的生计方式对农户的保障能力较弱,政府帮助农户提升生产经营能力的政策措施较为滞后。

2.2 保护区生态旅游发展对贫困农户生产经营能力的影响分析

计量分层回归结果如表4所示。随着自变量数量的增加,模型1到模型3的R2逐渐增加,分别是0.374、0.458和0.751,表明各模型对因变量的预测能力逐渐加强。模型1、模型2和模型3的R2差值分别为0.140、0.069和0.293,P<0.001,均具有统计学意义。其中,F(4,126)=5.117,P<0.001;模型2在模型1的基础上,纳入了反映保护区开展生态旅游所带来的效果的3个自变量,F(7,123)=4.653,P<0.001;模型3在模型2基础上,纳入了测量保护区农户生态旅游参与方式的2个中介变量,F(9,121)=5.853,P<0.001,调整R2=0.551,显示因变量和自变量之间存在线性相关,全部9个自变量有助于预测因变量。模型1、模型2和模型3的△R2分别为0.140、0.069和0.293;△F分别为5.117、3.610和8.159。Durbin-Watson值为1.974,验证了多元线性回归的研究观测值之间具有相互独立性。

表4 回归分析结果Table 4 Result of the regression analysis

说明:*、**和***分别表示10%、5%和1%水平上显著(一定程度、显著和极显著)。

从模型1来看,健康状况(x2)、居住地在旅游公路附近(x4)对贫困农户的生产经营能力具有极显著正面影响,说明步行到旅游公路距离较近、身体健康的农户,有利于生产经营能力提升;农户性别(x1)、家庭劳动力人数(x3)与贫困农户生产经营能力之间不存在相关关系。

从模型2来看,模型的解释力增加到45.8%,相比模型1提升了8.4%,表明保护区开展生态旅游的效果是影响贫困农户生产经营能力的一个重要因素。在P<0.05的显著性水平下,保护区旅游扶贫的效果(x7)和愿意为保护区生态旅游发展出让房屋和耕地(x5)分别与贫困农户生产经营能力呈现出正相关和负相关关系,生态旅游收入变化(x6)则没有相关关系,说明农户对生态旅游业所带来正面影响具有较好认知,使提升能力的主观意识增强。贫困农户主观上具有“根深蒂固的土地情节”,土地和房屋仍是农户“最后的保障”,虽然旅游正改变着农户固守传统农业生计方式,但是农户却无法面对“脱农”后的风险。

从模型3来看,在P<0.01的显著性水平下,参与过生态旅游扶贫项目(x8)、自主经营生态旅游商品或服务(x9)都对农户能力有显著影响,回归系数分别为0.083和0.071,同时生态旅游收入变化(x6)在P<0.1水平下是显著的,保护区旅游扶贫效果的回归系数却从0.052下降到0.025。此外,虽然在P<0.05的显著性水平下愿意为保护区生态旅游发展出让房屋和耕地(x5)与农户能力仍然呈负相关关系,但是系数却有所提升,这有可能表明保护区农户采用生态旅游生计方式后,获得了直接的收益,其能力得到了提升,对扶贫的效果有更高的预期,对于放弃土地和房屋等物质资本的主观思想开始动摇。因此,保护区生态旅游参与对农户生产经营能力的影响具有中介效应,在一定程度上对农户生产经营能力有预测作用。

这一研究结果可能产生的影响是保护区生态旅游发展后,无论参与当地生态旅游扶贫项目还是自主采用生态旅游生计方式对农户生产经营能力提升非常关键,并使之能够获得直接收益。而保护区生态旅游发展的主客观效果则会造成农户生产经营能力的分异。这与“当地农户的参与能力决定旅游发展效果的达成”的观点相悖[36]。原因可能是:保护区农户生产经营能力无论高低都是客观存在的,虽然“能力”和“最终效果”存在间接因果关系,但是农户采用生态旅游生计方式仅会对自身能力强弱造成影响,而不一定能够达成旅游扶贫的效果。

3 结论与建议

3.1 结论

轿子山国家级自然保护区本贫困农户生产经营能力总体处于中等水平,呈现出显著的区域差异性。从构成生产经营能力的不同维度看,保护区贫困农户能够对市场做出积极反应并获得发展,相对具备一定的生产经营能力。由于经济和物质等资本、外部经营环境存在较大约束,使其能力提升缓慢,这主要是农村的社会保障能力和政府帮扶政策措施等存在问题。保护区开展生态旅游的效果是影响贫困农户生产经营能力的一个重要因素,但缺乏社会保障的“土地情节”仍是农户能力提升的掣肘。贫困农户参与生态旅游相关工作显著正向影响贫困农户生产经营能力,并对保护区生态旅游扶贫效果达成起到中介效应。农户采用生态旅游生计方式是能力提升的关键,生态旅游发展效果造成农户能力分异。

3.2 建议

在中国即将打赢脱贫攻坚战、消除贫困地区绝对贫困的大背景下,下一步如何通过生态旅游的可持续发展来提升保护区贫困农户的能力,使之能够抛开后顾之忧,加强抵御风险能力,阻断返贫的路径,是现阶段需要重点解决的问题。

3.2.1 合理规划,构建全域化生态旅游发展体系

保护区的生态旅游发展应建立在对当地贫困农户充分调研的基础上,合理规划保护区生态旅游发展。把保护区农户脱贫与生态旅游发展结合起来,统筹考虑保护区周边乡村参与生态旅游业的一体化进程,构建当地乡村生态旅游全域化体系。

3.2.2 增强基层治理水平,提供就业创业培训路径

当地政府需加大保护区周边乡村基础设施建设,整合土地资源,积极为农户做好各项社会保障,不折不扣的落实好国家各项政策措施,以解除农户的后顾之忧,并尽快开展农户生计转型的各项就业创业培训,为保护区贫困农户参与生态旅游生产经营创造更加有利的条件和实现路径。

3.2.3 转变观念,提升自我脱贫可持续能力

贫困农户也应主动融入保护区生态旅游业建设中,不断夯实自身现有生计资本,优化自身生计资本结构,主动学习旅游生产经营技能,提高自我脱贫的可持续能力,深刻理解保护区旅游资源的优良品位是自身满意收益的基础。