基于协调集约度的武汉远城区生态用地评价及优化策略*

余怡君 吴雪飞

华中农业大学园艺林学学院 武汉 430000

为了实现城市的可持续发展和土地资源的可持续利用,最终达到社会、经济和生态安全的协调发展,借鉴紧凑城市发展模式,树立集约型土地利用的思想,走内涵挖潜、提高用地效率的发展道路,这是我国解决城市化发展和用地供需矛盾的必然选择[1]。

生态用地主要功能为生产功能和服务功能[2],目前生态用地评价集中在空间结构和生态服务功能方面,缺乏对其协调集约利用程度的评价。国内外对土地资源集约利用程度的分析主要集中在城市所有土地或者农业用地[3],其他类型用地的系统研究和定量化分析尚为空白。协调集约度模型描述的正是系统之间或系统组成要素之间在发展演化过程中彼此的和谐程度,根据城市土地集约利用的特点,考虑到土地利用程度是集约或是粗放,不仅在于评价时期内实现的盈利水平的高低,也在于是否追求长期最优,即城市生态用地是否能实现社会经济和生态环境二者协调发展[4]。在研究区域方面,国内对生态用地利用的研究主要集中在东南沿海地区,或立足于中西部中小城市,而对于中部中大型城市城郊生态经济交错区的研究较少。本研究选取以 “两型”社会建设综合配套改革试点之一的武汉远城区作为研究对象,为响应国家层面对生态文明建设提出更高要求,武汉市持续开展生态空间规划相关研究,逐步建立起基本生态控制线管控制度[5],但若内部的生态用地不能在集约化水平上形成突破,实现社会经济与生态环境二者协调发展就难以适应武汉当前城市发展的需求。

因此,评价武汉远城区社会经济和生态环境效益、探讨二者之间的协调集约度、摸清研究区域生态用地优化的潜力,可以为实现生态用地的高效利用和优化土地利用结构提供借鉴,也为生态用地保护与优化提供科学依据。

1 研究区域概况与数据来源

武汉市远城区是指原属于武汉市的郊区和郊县,后升格为城区的新洲、黄陂、蔡甸、汉南、江夏和东西湖共计6个武汉行政区。该区域拥有大片土地,水陆交通发达,发展前景广阔。自1998年国务院批准武汉市周边6个县撤县设区划属武汉市以来,远城区整体竞争力得到持续加强,经济持续稳步增长。然而,随着城市用地规模的扩张,原有大量生态用地转化为建设用地,生态空间受到一定程度的挤压,建设用地和生态用地二者之间的矛盾日益突出,特别是近些年来,武汉市轻化、纺织、冶金、汽车等支柱型产业向远城区转移,导致工业用地成为远城区增长幅度最大的地类,使区域生态环境承受巨大的压力。因此,研究远城区生态用地的协调集约度对促进区域协调发展显得尤为重要。

本文所获数据来源于 《武汉市城市绿地系统规划》《2017年武汉市统计年鉴》,结合湖北省第四次森林资源调查 (2016)、各行政区土地利用总体规划等基础数据及2016年武汉市高清卫星图像和Landsat卫星影像数据,并结合实地调研,最大程度确保数据的精准性。

2 武汉远城区生态用地协调集约度评价体系构建

2.1 指标体系筛选

指标筛选是建立在国内外相关指标体系研究的基础上。许多关于城市土地及生态用地协调集约评价体系研究都涵盖了对生态用地理想发展模式的描述[6],综合国内外的研究概况和科研动态进行分析和总结,确定了社会经济和生态环境作为综合指标层;接下来全面收集研究生态用地评价的相关材料以及文献,按照两类综合指标层进行分类汇总,对各单项指标进行统计分析,选择使用频率较高、具有代表性的指标;之后再考虑武汉市生态用地的综合影响因子,包括气候条件、经济条件、社会条件及实际意义;在此基础上,向有关专家征询意见,对指标进一步调整、确定,最终形成生态用地评价指标体系。

2.2 指标体系构建

武汉远城区生态用地评价体系分为3个层次:第1层次为目标层,即武汉市远城区生态用地“协调—集约”度的目标评价;第2层次为综合指标层,即社会经济指标和生态环境指标;第3层次为单指标层,共有16个单项指标。各指标及测算方法见表1。

2.3 确定指标权重和指标标准化

2.3.1 确定指标权重及一致性检验

本研究各指标权重的确立采用层次分析法(AHP)结合专家咨询法 (Delphi)[7],对不同指标的重要性逐层进行两者比较,构造两两比较判断矩阵,再用1~9标度方法对单项指标层中的16个要素的相对权重进行赋值。评价因子的结果通过yaahp计算处理后得到最终权重值 (表2),并通过软件对判断矩阵的一致性进行检验,检验结果显示CR≤0.1,判断矩阵具有可接受的一致性。

2.3.2 指标标准化及基准值确立方法

单项指标测算在我国具有普适性,可推广至全国范围内使用。但由于评价值较多,量纲和衡量尺度的差异较大,评价标准的关键还在于确定指标的标准化,将其转化成无量纲的标准值。本研究标准化方法分为无基准值的经济效益指标和确定基准值的其他指标两类,针对无基准值的经济效益指标有农民可支配收入C16、单位耕地产值C17和单位林地产值C18,这3个指标测算均为正向指标,具体标准化处理方法见公式(1)[8]:

表1 武汉远城区生态用地协调集约度综合评价指标体系

表2 各指标权重值

公式 (1)中,xi为实际值,Ci为标准化值,i为指标个数,Mi和mi分别为第i个指标的最大值和最小值。

其他指标标准化需确定基准值,基准值会根据评价区域的不同而标准也不同。本文根据武汉市具体背景特征来确定,主要有4条途径:1)采用武汉市2020规划目标值;2)采用国家园林城市标准作为标准值;3)部分指标依据现有的环境与社会、经济协调发展的理论,在结合有关专家研究成果的基础上提出;4)对于乔灌草结合度指数C26和森林健康指数C28两项定性指标是通过专家打分所得,故基准值为指标的满分值1.00(表 1)。

3 武汉远城区生态用地协调集约度测算

本文借鉴物理学中容量耦合概念及容量耦合系数模型,参照黄细嘉、宗毅、张光宏等[4,7-8]的研究方法,根据研究背景所限定的具体约束目标及相应的评价指标体系,对该模型的维数进行必要的改进和补充,构建适合城市生态用地的协调集约度评价模型,作为衡量二者协调发展程度和体现生态用地集约利用的度量标准,其表达及计算方法如下。

3.1 城市生态用地综合效益评价

城市生态用地综合效益评价对象有t=2(i=1,2),正数xij(j=1,2,…,m)为描述社会经济水平的m个指标,yij(j=1,2,…,n)为描述生态环境的n个指标,在本研究中m=8,n=8,综合评价值为二项权重和相加[4,8]。

公式 (2)中,α、β分别作为社会经济和生态环境两个综合指标层对于生态用地的重要程度(α+β=1)。本文认为二者对于城市生态用地几乎同等重要,最终确立α=0.50,β=0.50。

3.2 城市生态用地协调度评价

为进一步测算态用地社会经济和生态环境两个子系统之间的协调程度,将生态用地二者的评价指数标准化后运用到协调度评价中。

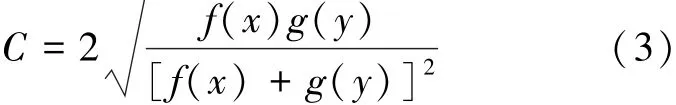

本文借鉴物理学中的耦合系数模型计算协调度[7]:

耦合度模型:Cn=m[u1·u2,…,um]/∏ (ui+

因研究的是经济效益与生态环境两个子系统,故m=2可得出:

公式 (3)是建立在以社会经济和生态环境为主要目标的协调程度评价的基础上,可以称作生态用地协调度模型[7],C被称作协调度系数,取值范围0~1,最大值表示生态用地协调度最佳,随着值的变小,则协调度越来越差。

3.3 城市生态用地的协调集约度评价

协调度系数只能表明社会经济和生态环境二者的协调程度,但有些情况下却很难反映出二者协调集约发展水平。因此,引入度量二者协调发展水平高低的定量指标就十分有必要,最终建立基于城市生态用地的协调集约度模型:

公式 (4)是建立在社会经济和生态环境协调程度和对城市生态用地整体集约程度的基础上,可以称为城市生态用地 “协调度—集约度”模型,其中D称作协调集约度系数[4],取值范围为0~1,最大值表示生态用地协调集约发展最佳。

3.4 生态用地协调集约度划分标准

按上述步骤得出计算结果,进一步对综合指数进行分级,以确定生态用地综合效益和协调程度的高低。根据国内外综合指数的分组分级方法,对于生态用地协调度—集约度 (D),本文提出4级分类标准 (表3)。

表3 协调集约度评级

4 测算结果分析与优化策略

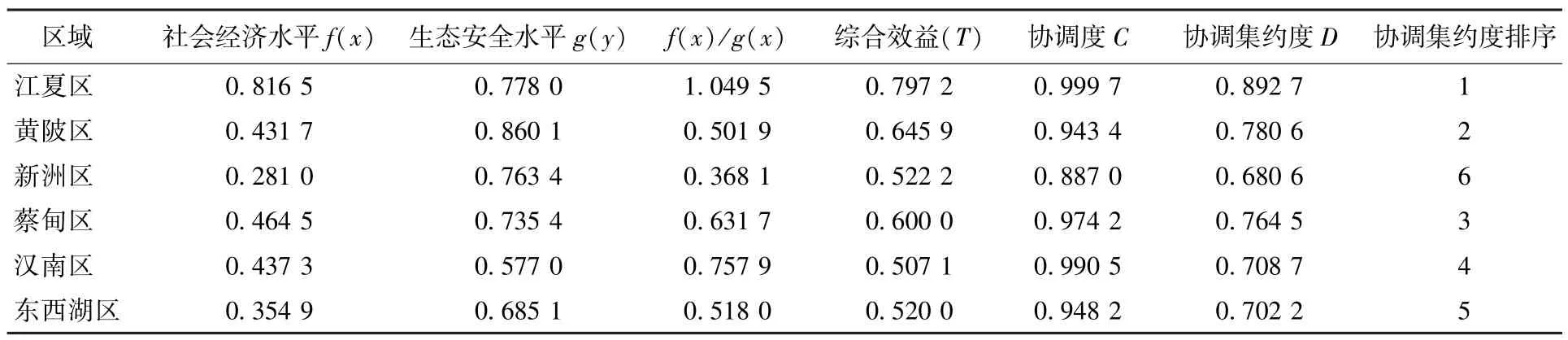

通过以上模型,测算出武汉市6个远城区行政区的社会经济、生态环境水平与二者协调度及协调集约度 (表4)。从生态用地协调集约度来看,6个城区排序为江夏区>黄陂区>蔡甸区>汉南区>东西湖区>新洲区,其中大部分处于基本协调发展状态,这与区域内生态用地合理利用、区位优势充分发挥及政策导向有关。评价结果表明,远城区社会经济效益整体处于滞后状态,部分行政区协调发展程度较低。在未来生态用地优化中,为实现生态用地协调发展,需针对不同区域的评价结果制定相应的生态用地保护和利用策略。

表4 武汉远城区生态用地协调集约度评价结果

4.1 第一类优质协调发展

江夏区评价结果较为理想,生态用地处于优质协调发展状态,根据评价结果,江夏区社会经济和综合效益值在6个行政区中最高,说明该区生态用地在一定程度上实现了集约利用。但江夏区与中心城区毗邻,城乡协作便捷,属于生态环境滞后型,若不对生态用地进行保护,未来滞后的生态环境会影响社会经济的发展。对江夏区生态用地保护的首要目标是加强水体保护和水污染的处理:一是建立完善的工业垃圾处理机制,对污染水体进行保护;二是建立完善的生态补偿机制,减少湖泊资源开发强度,开展市场化的污水治理运营模式。另外,该行政区需要提高生态用地的面积和比例,建成区内可通过将城市废弃地进行公共绿地改造,扩大公共绿化面积;郊区除以上途径外,还可通过人工湿地及林地培育、农田复垦等途径展开。

4.2 第二类中度协调发展

黄陂区、新洲区、蔡甸区、汉南区、东西湖区均处于中度协调发展状态。

黄陂区是武汉市优质生态环境基地和生态屏障,协调集约发展水平位于武汉远城区前列,说明经济发展没有破坏到生态环境。但该区处于社会经济严重滞后的状态,结合单项指标,建议该区合理规划城市绿地,在坚持自我生态保护的基础上进一步提高城市绿地服务功能。

汉南区生态用地综合效益值最低,且农民收入和单位耕地产值均处于较低水平,说明该区生态用地集约利用水平不够,需进一步转变农业生产机制,加大农田水利设施建设;同时,优化种植结构,引导农民适应市场,建立科学合理的新农业产业网络,实现农业生产安全和产业优化。

东西湖区和蔡甸区均处于中等协调发展状态,其共同点是绿地率和绿化覆盖率较高,近乎达到武汉市2020年标准值,但绿地的社会服务水平不容乐观。针对区域内建成区绿地,一方面在已有公园基础上,进一步提高公园绿地覆盖率,加强公园绿地的规划和管理;另一方面,需要增加公园数量及绿地面积,均衡城市绿地布局,提高人居环境质量。在生态用地利用方面,蔡甸区和东西湖区可作为示范区发展都市农业,突出农业的知识化、集约化和多功能的综合高效农业,这样既增加了农民的收入,又提高了整体绿化水平。

新洲区协调集约度处于各区的末位,结合单项指标评价结果,建议该区提高林地经济效益,开发丘陵岗地资源,结合农业结构调整,大力发展特色高效经济林或苗木产业;在挖掘现有林业用地资源潜力基础上,结合城市总体规划,适度扩大林业用地,对生态重要地区、敏感区进行适当规划调整,增加林业资源总量。

5 结语

本文以武汉远城区为例,对所属6个行政区生态用地协调集约度进行评价和对比研究。研究结果表明,虽然该区域生态用地基本处于协调发展水平,但不能忽视远城区生态用地总体呈现出社会经济水平滞后的状态。在加强生态文明建设和城市紧凑发展的双重压力下,生态控制线的划定和管理已经成为防止城市无序蔓延的重大公共策略[9-10],本文所研究的协调集约度可作为优化基本生态控制线内生态用地的科学依据[11-13]。因此,针对生态用地的管理与实施,一要推进基本生态控制线立法,加强管制,坚守生态底线。二要建立多部门协管机制,形成政策的 “合力”。三要建立生态控制线适时更新机制,调节城市生态保护与城市理性发展需求之间的矛盾。四要完善以生态保护补偿为主的配套政策[14]。

本文所研究的生态用地协调集约度是一个相对概念,生态用地的协调性并没有一个绝对的标准,相同的协调集约度所反映的信息并不一定相同。上文所提的 “优质协调发展、中等协调发展” “生态安全水平滞后、社会经济水平滞后”指的是在武汉远城区范围内各行政区的相对称谓,并不具备全国意义。由于基础资料和数据获取有所限制,本文只对武汉远城区生态用地协调集约度按行政区划进行静态评价,而基于时间序列对生态用地协调集约度进行评价、分析时空演变特征是未来所研究的方向[15-16]。