群星当年耀黄湖

——共青团中央黄湖“五七”干校系列传记(之二)裘沙艺术生命中的三段时光

徐洪军 信阳师范学院文学院

对于研究中国现当代文学,尤其是研究鲁迅的学者而言,对画家裘沙的了解,大概主要是他和他的夫人王伟君40多年来长期不懈地以绘画艺术阐释鲁迅,成为中国美术界阐释鲁迅最有影响的代表。知道得更多一点就是他早在1963年因为创作素描组画《老贫农赞》而获得广泛关注。但是,如果没有在潢川县文化馆地下室内找到的那组已经严重残损的素描组画,人们恐怕很难知道,在20世纪70年代,裘沙曾经花费了两个多月的酷暑时光在潢川县创作了素描组画《收租院》。这组素描现在虽然已经残损严重,但它依然是潢川县一件艺术珍宝。它的珍贵,不仅是因为它是裘沙在特殊岁月中创作出来的特殊题材的艺术作品,更是因为它凝聚着潢川人民50年前的一段珍贵记忆。在怀念共青团中央“五七”干校的先辈们为黄湖人民作出的历史贡献时,人们不该忘记裘沙50年前所付出的艰辛。

作为一篇纪念性的传记文章,本文希望在钩沉裘沙创作素描组画《收租院》的同时,能够相对完整地呈现他的整个艺术创作过程。为了呈现裘沙艺术创作的完整面貌,我们把他的创作历程分为三个阶段:《老贫农赞》时期、《收租院》时期和鲁迅作品艺术插图时期。

裘沙原名裘伯浒,1930年4月出生于浙江省绍兴市嵊县(今嵊州市)崇仁镇的一个封建地主家庭。在自我介绍时,裘沙更乐于这样说明自己的籍贯:“我出生在鲁迅的故乡绍兴府所属的嵊县崇仁镇。”“对鲁迅笔下的人物,我从小就非常熟悉,可以说,我是在‘鲁迅之世界’里长大的。”[1]

在跟我国著名记者郭梅尼和日本著名作家野间宏所做的两次访谈中,裘沙曾经比较详细地谈到了自己的家世。他的曾祖父是个秀才,跟当时的大多数人一样,青年时期致力于科举考试,30多岁因考举落第含恨而死。祖父裘芹芬是个“杂家”,早年学习西医,也会一点英语,父母去世后继承祖业,“是一个在思想上受到极为严格的封建教育的人”[2]。父亲是个银行职员,在县城银行工作,对裘沙的影响“微乎其微”。母亲张雅琴是他们镇上读过新学的五个女孩中的一个。16岁时与裘沙的父亲结婚,因为难以忍受裘家极为压抑的封建氛围,在生下裘沙3年以后就因精神失常而离家出走。在裘沙13岁那年的年底,已经病入膏肓的母亲被外祖父送回裘家,病死在菜园旁边的一间柴房里。母亲的遭遇给裘沙带来了巨大的震动和影响。“不知为什么,我觉得母亲去世后我就变得懂事和老成了。”[3]这种影响不仅表现在他的性格上,同时还表现在他对世界和鲁迅作品的理解上。

据与裘沙年龄相仿的小叔裘雪渔回忆,“裘沙在小学时就喜欢涂涂画画,初中时代爱上艺术,进入高中后逐渐崭露头角。”[4]因为身体不好,经常生病,在嵊县中学读了一年高中以后,裘沙就辍学了。本来是想像高尔基那样一边流浪一边自学,后来因为得了肺病,就开始自学绘画。“尽量找一些大学使用的正规教材来读。虽然是自学,但是有好的书、好的教材就没有走什么弯路,感觉走的都是比较正确的路。”最初是喜欢米勒的巴尔宾森派,在读过鲁迅的作品以后,知道了德国女画家珂勒惠支,就“拼命想画版画”。正好赶上中华全国版画协会办了第二届函授教育班,就注册学习了。“一边学习版画,一边创作出了20多幅版画作品。”[5]

1949年,裘沙考入国立杭州艺术专科学校,得到著名画家林风眠教授的青睐和指导。林风眠在教学过程中注重东西方艺术的兼容并包,鼓励学生独立思考。这些教学理念对裘沙产生了深远的影响。在校期间,裘沙一方面学习了大量的绘画艺术手法,同时接受了革命思想观念的熏陶。1951年,共青团中央筹办《中国青年报》,急需一位美术编辑,此时尚未毕业的裘沙毅然离开学校到北京参加了工作。关于裘沙就读的学校和毕业的方式,不同的史料有着不同的表述。就学校而言,这种情况是由国立杭州艺术专科学校在不同时期存在不同的名称产生的。裘沙就读的国立杭州艺术专科学校其实就是现在的中国美术学院。该校的前身是1928年由蔡元培创办的国立艺术院,后多次更名。自创办至今,其所使用过的校名包括:国立艺术院、国立杭州艺术专科学校、国立艺术专科学校、中央美术学院华东分院、浙江美术学院和中国美术学院。至于裘沙的毕业方式,主要有提前毕业和肄业两种说法。在我们看来,所谓“提前毕业”大概是“为尊者讳”的习惯使然,认为这么著名的一位画家竟然没有正式毕业,似乎不太好看。

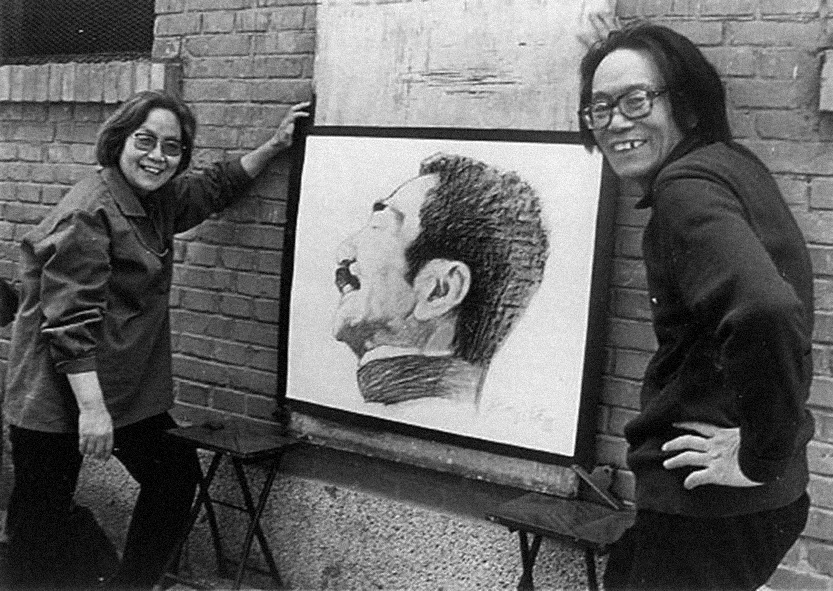

裘沙、王伟君夫妇

裘沙在《中国青年报》的主要工作是为报刊画插图,后来担任美术组组长。1957年与时任中国少年儿童出版社美术编辑的王伟君相识,后经大画家黄胄夫妇牵线结合。从那时到现在,两人已经并肩走过了60多年的风雨历程。对此,王伟君评价说:“这辈子,唯一使我感到欣慰的,是我依靠对艺术真挚的爱终于没有放下画笔,而且身边有一个志同道合的裘沙,使我能够在工作与家务之余的短短时间里,在家庭斗室的最小空间中,有坚持自己艺术追求的可能。”[6]

给老贫农的赞歌

虽然之前也创作了一些作品,但是真正让裘沙在全国引起广泛关注的应该算是他发表于《中国青年报》1963年11月9日第4 版上的素描组画《老贫农赞》。中国青年报社编辑部“评报栏”当天就评价说:“今天四个版实在编得好。”“特别是四版的《老贫农赞》更值得大书特书。”[7]他们认为裘沙能够在美术创作上取得新的成就,一个很重要的原因是“创作方法对了头,一头栽到农村实际斗争中去。一个月的山东体验生活,和老贫农打成一片,深入了解他们的思想感情,细致观察他们的形象和活动,是这组画成功的基础”。[8]深入农村生活实际这种评价的确是抓住了问题的关键,但是,在这组画的背后,裘沙深入农村生活的时间却并非1963年8月到9月的“一个月”,还应该包括1957年9月到1958年8月这一整年。裘沙、王伟君在他们的回忆录《莒南之忆》中就说:“这套作品的生活根底恰恰就在莒南的那一年下放。”[9]

1957年9月,为了教育那些出了家门进校门、出了校门进机关门的“三门”干部,共青团中央采取自己报名、组织批准的办法,组织他们深入到有革命传统的工厂、农村进行下放锻炼。裘沙报名得到批准。因为裘沙、王伟君7月13日才刚刚结婚,为了照顾他们夫妻新婚,组织上安排王伟君与裘沙一起下放。

他们下放的地点是山东省临沂市莒南县何家店村的旗帜农业社。据裘沙、王伟君回忆,之所以选择莒南县,是因为这里属于沂蒙山区,是抗战时期的老根据地。当时,这里的人民生活还不富裕,每年还会闹春荒,但是群众思想觉悟高,值得知识分子学习。在这里,他们住在支书何佃芳家,这家人热情的态度和细心的照顾,让这两个长期离开家庭的年轻人感受到了家的温暖。“伟君自1948年春离开家,随部队走南闯北,从部队到地方,从学校到工作单位,直到新婚,整整八年余,过惯了集体生活。八年的生活锤炼、思想改造,家庭观念的确已很淡漠,故乡、母亲只是感情深处的一点诗意罢了。而裘沙呢,不是淡漠,更是背叛了。今天,一下子又投入到这样和谐的老少同堂的家庭生活中来,的确有二度逢春之感。”[10]

在这里,他们不仅看到了当地农村生活的艰苦,同时也更加感受到了老乡们身上那种质朴动人的朴素情感。这里雨量稀少,经常要抗旱,小麦是只有逢年过节才能吃上的粮食。就是在这样的条件下,支书何佃芳在解放战争时期就成了推车送粮支前、抬担架救治伤员的积极分子。身体瘦弱的支书妻子也依然是任劳任怨、默默劳作。就是在这样的条件下,全国劳模、旗帜社社长钮恩升顶住巨大压力,坚决拒绝谎报产量“放卫星”,表现出了一个共产党员实事求是的优良作风。在这一年中,他们还和当地农民一起参加了割豆、捣粪、抗旱、割麦、造肥、开荒等生产劳动。裘沙生长在地主家庭,参加体力劳动的机会不多。在旗帜社刚刚参加劳动时,“挑上几担水就压肿了肩,翻了几天地手掌就起满了水泡”[11]。但他还是坚持了下来,等到手掌上长满了厚厚的手茧时,体力劳动这一关也就闯过来了。正是这一年与当地农民一起同吃同住同劳动,裘沙才对农民有了较为深入而全面的认识,这为他后来创作《老贫农赞》打下了坚实的基础。

裘沙、王伟君著《莒南之忆》

王伟君在旗帜社的奖品

1963年,中国青年报社领导要求裘沙配合全国即将展开的社会主义教育运动,创作一套有价值、有分量的作品。根据领导指示,8月12日裘沙离开北京,花了近两个月时间在山东曲阜、临沂、沂水等地农村进行调研、创作,而后回到北京加工完成。虽然这组素描是1963年的作品,而且作者在创作之前又花了近两个月时间到农村调研,但是,裘沙心里很清楚,这套作品的根底还是莒南那一年的农村生活。“《传家宝》的母体,就是我们在大爷家过年的情境。《干部住在咱们家》,画的也是我们在何家店看到的情景。”《路》里面“那位带领青年们向前走去的老贫农,则完全是我们的大爷何佃芳的背影”。“至于贯穿着全套组画的那片水乳交融的激情和爱心,没有何家店的那番洗礼、熏陶,更是无法想象。”[12]

旗帜社党支部书记何佃芳

《老贫农赞》共包括七幅素描:《伤疤留在身上》《传家宝》《贫农会上》《干部住在咱们家》《算一笔账》《一支笔》和《路》。这组作品发表以后受到了很高的评价。中国青年报社编辑部“评报栏”认为,“《老贫农赞》是思想性和艺术性结合得非常好的一组画。”[13]“每幅画的主题都是经过精心提炼的,抓到了问题本质。反映了老一辈和接班人对党和社会主义的激情,充满了革命气息。”[14]著名画家马克称赞说:“这套组画思想内容深刻,人物形象鲜明,表现生动有力。通过七个不同的画面,展现了我国广大的贫农,在党的领导下打倒了封建阶级,翻身做主的精神面貌和丰富的内心世界。”[15]华木则从这组素描中“看到了对社会主义事业忠心耿耿的老贫农的群像,也看到了一个革命的美术工作者同阶级父兄紧密地连接在一起的激动的心”[16]。在一定程度上可以说,素描组画《老贫农赞》的发表使裘沙的知名度得到了很大的提高,甚至连当时正在河南省潢川县一所小学任美术教师的朱振武都深深地记住了这个名字。

轰动潢川的《收租院》

第一次听说裘沙曾经在潢川县创作《收租院》的消息时,我的第一反应是对方搞错了:《收租院》不是四川美术学院的师生和一些民间美术工作者共同创作出来的吗?等到对方将这段尘封的历史向我作了一个简要的介绍以后,我才知道,无论就潢川县的文艺历史还是就裘沙本人的创作历程而言,这都是一段应该得到呈现的故事。

我们查阅有关裘沙的所有资料,关于这段历史的记录只有朱振武发表于《装饰》杂志2008年第10 期的一篇文章《一个展览,一份热情——回忆裘沙先生40年前在豫南的创作》。大概也是因为这篇文章记录了裘沙艺术创作中的一个重要阶段,在《鲁迅新天地——裘沙、王伟君的艺术求索历程》这本厚达516页的研究资料集中,裘沙夫妇专门为这篇文章预留了位置,而且放在了有关素描组画《老贫农赞》的研究资料之后、有关鲁迅作品插图的研究资料之前。

在黄湖农场,我了解到朱振武现在还在潢川县城生活,就希望尽快与他取得联系,详细了解一下当年的具体情况。事情出奇地顺利,通过潢川县政协主席涂白亮,我拨通了朱先生的电话,并于2019年10月31日对他进行了长达两个小时的采访。他接待我的地点是位于潢川县城有着111年历史的信阳市第一实验小学。1963年他阅读裘沙的《老贫农赞》、1969年他协助裘沙创作素描组画《收租院》时就在这所学校工作。虽然已经是年逾古稀的老人,而且不久前还因为车祸在医院住了很长一段时间,但朱先生依然精神矍铄,只是因为腰椎还没有完全康复而不能长时间落座。所以,在采访的大多数时间里,一直都是我坐着,他站着。现在想想,真为朱先生的热情而心存感激。朱先生把自己收藏的有关这段历史的所有资料都找了出来,在讲述的过程中不时地拿出来作为参证。下面有关这段历史的叙述完全来自对朱先生的采访。

20世纪60年代末,全国上下都在开展有关路线斗争和阶级斗争的教育,兴办了各类主题展览馆。为了紧跟革命形势,潢川县也采取了大规模的行动,抽调了一批国家工作人员兴办毛泽东伟大革命实践活动展览馆,朱振武就是抽调人员之一。除了宣传毛泽东思想以外,县领导还希望能够仿照四川的经验创作一套大型泥塑作品《收租院》。为了创作这套泥塑作品,朱振武陪同相关领导先后到南京、合肥、徐州、开封、郑州、许昌等地进行了参观学习。学习的结果是潢川县创作泥塑《收租院》困难太大。一个是展览馆面积太小,容纳不下一整套泥塑作品;再一个是潢川县当时找不到能够制作泥塑作品的专业人员。就在这个时候,朱振武提出了自己的建议,可以将泥塑改为绘画。这样,一来可以解决展览面积的问题,二来绘画人才也相对好找。大家也都认为,与制作泥塑比较起来,朱振武的这一建议似乎更为可行。但是问题依然存在:潢川县的美术工作者不仅数量太少,而且水平普遍不高,大家担心能否圆满完成创作任务。既然是自己提出来的建议,朱振武就觉得自己有义务给出解决问题的办法:他想到了此时正在七十里外黄湖农场共青团中央“五七”干校下放劳动的著名画家裘沙。

他是怎么知道裘沙的呢?这里面有两个原因。朱振武是个美术教师,对于美术方面的信息向来比较关注。1963年11月9日,《中国青年报》第4 版整版发表了裘沙的《老贫农赞》。这引起了朱振武的浓厚兴趣,他把这份报纸收藏了起来,经常拿出来对照临摹,自然对裘沙这个画家印象深刻。1969年4月16日,共青团中央“五七”干校在奔赴黄湖农场的途中,曾经在潢川县城有过短暂的停留,县城的民众举行了盛大的欢迎仪式。由此,朱振武自然也就很容易知道裘沙此时正在黄湖农场。县革委会领导采纳了朱振武的建议,将裘沙请到了县城。

朱振武接受本文作者采访

虽然不是原创,但是要把泥塑改成素描而尽力保留原作的神韵,难度依然不小。他们首先面临的一个问题是,既然是将泥塑《收租院》改成素描,那么在现场没有泥塑的情况下他们拿什么东西作为临摹的对象呢?这个时候朱振武再一次起到了关键性作用。原来,在全国上下停课闹革命的时候,他曾经随着革命群众到过北京。对美术颇为留心的他,在一家书店里买到了外文出版社1968年出版的英文版泥塑作品《收租院》的照片集RENT COLLECTION COURTYARD。这本照片集就成了裘沙再创作的借鉴对象。泥塑《收租院》由交租、验租、风谷、过斗、算账、逼租、反抗七组群像组成。它们以图卷的艺术形式、连续的故事情节展现了当年地主收租、农民反抗的历史过程。要想把这一过程再次完整地展现出来,也就必须考虑素描组画的顺序问题。为了理清这些泥塑的先后顺序,展览馆先请潢川县的高中英语老师将照片集中的英语翻译出来,而后根据泥塑呈现的故事内容,裘沙再将照片用铅笔一一标上阿拉伯数字。现在这些数字还保留在朱振武收藏的这本照片集上。四川的泥塑用七组群像讲述了一个完整的历史过程。为了呈现这一过程,裘沙经过思考,设计了包括“前言”在内的15个版面,每个版面一个主题,版面的大小依据人物的多少确定,版面用120cm×180cm 的五合板制作,创作完成后再将这些版面合并在一起就形成了一个整体。

创作的内容和形式确定以后,接下来需要解决的就是绘画工具的问题。素描属于西方画种,不同于中国的写意山水画,需要先将支架固定好,然后架上平整的木板,再将素描纸夹在上面,这样画家才可以在上面进行创作。因为需要反复上色,素描纸一般都比较厚而且纸面也相对粗糙。这些绘画工具,对于当时一个严重缺乏绘画人才的小县城来讲,自然无处购买。所以,展览馆就地取材,用120 克的书写纸代替素描纸,用五合板代替创作架,用砂纸将木板表面磨光,而后铺上几层报纸打底,最后将书写纸夹在报纸上进行创作。

《收租院》组画(部分)

虽然前期做了充分的准备工作,但创作的过程依然并不顺利。素描讲究的是对形体的观察与表现,而作为参照的照片却只能看见其平面的“形”,无法察觉其空间的“体”。为了达到理想的创作效果,在参考照片集的同时,裘沙还尽可能找来实物进行多角度观察,采用西方绘画的透视原理进行创作。据朱振武回忆:“为了画好老农民的形象,他让我们找了数个模特。记得为了画好一个人物的腿部结构,他曾让我借来一面大镜子,对着镜子画自己的腿……两个多月里,他不知疲倦地工作着,塑造了一个又一个受苦受难极具震撼力的艺术形象。”[17]

创作素描组画《收租院》是一项相当繁重的任务,非常消耗时间与精力。县里在时间上的要求又很紧,裘沙的压力非常大。为了更好地完成工作,确保能在较短的时间内创作出这组作品,裘沙谢绝了县里的招待所,直接将展馆作为自己的卧室,一天24 小时几乎全都待在这里。晚上睡在用四张课桌并在一起的床上,吃饭就与同一个大院的棉纺厂工人一起去吃食堂。因为四面都竖满了创作用的版面,整个展馆被密封得严严实实。当时正处于盛夏时节,偌大的展馆里只有一个吊扇,不仅炎热难耐,而且还要忍受蚊虫的叮咬。就是在这样艰苦的条件下,裘沙白天黑夜挥汗如雨,用了整整两个多月的时间创作出了15个版面、114个人物的大型绘画作品《收租院》的大部分篇幅。考虑到素描的色调相对比较严肃沉重,裘沙建议解放以后的内容改用色调相对比较明快的水粉画。根据裘沙的建议,展馆又从团中央“五七”干校请来了蒲以庄、李恒辰等几位画家,最终全部完成了整套作品。关于这套作品的具体创作时间,根据相关历史事件以及工作时间的长度推断,应当是在1970年夏天。

《收租院》组画(部分)

《收租院》创作完成以后,潢川县先后分批次组织全县城乡机关干部、学校师生、工人农民20多万人次参观学习,前后持续了一年多时间。据朱振武回忆,现场参观学习的教育效果很好,很多观众都被那些生动逼真的人物形象以及解说员声泪俱下的现场讲解所感动,留下了激动的泪水。展览期间,朱振武还请当时潢川县城唯一一家照相馆的师傅把《收租院》的15个版面一一拍摄了下来,洗出后一直珍藏至今。现在我们想了解这组作品的全貌,只能借助于朱振武当年拍摄的这15 张照片。展览结束以后,这套作品被工作人员从墙上拆卸下来存放在了潢川县的文化馆地下室。谁能想到,这一放竟然是40多年!谁又能想到,40多年以后,它竟然还能奇迹般地重见天日!

2008年,一次偶然的机会,朱振武与当时正在清华大学美术学院《装饰》杂志工作的儿子朱亮聊起了裘沙。朱亮介绍说《装饰》正在策划一个栏目,目的是介绍宣传清华大学美术学院的前辈画家。从1977年直到退休,裘沙一直在中央工艺美术学院工作,而中央工艺美术学院就是清华大学美术学院的前身。于是就有了《装饰》杂志2008年第10期上发表的那篇回忆文章。为了撰写这篇文章,朱振武曾经设法寻找过这套作品,但是始终未果。直到2015年4月,朱振武再次向潢川县政协主席涂白亮汇报了此事。经过认真寻找,最终在潢川县文化局的地下仓库中找到了这组作品。但是,经过40多年的岁月侵蚀,这套作品中的三分之二已经遗失,剩下的三分之一也因为保存环境阴暗潮湿而残损严重。现在,这些残损的部分已经作为珍贵文物被当地文化局妥善保管了起来。

残存的《收租院》组画(部分)

与鲁迅相遇

作为鲁迅的老乡,裘沙阅读鲁迅的作品自然很早。在接受日本作家野间宏的采访时,裘沙自述说:“我是从初中一年级时开始喜欢鲁迅作品的。”[18]但是,他真正理解鲁迅却是在20世纪70年代初期。当时他正在团中央“五七”干校下放劳动。1973年,他的大儿子裘小鲁患上了半身肌肉萎缩症,他向干校领导请假带儿子回北京治病。在这段时间内,他的情绪极度低落。生活的困难与前途的茫然交织在一起,让裘沙的心真正贴近了鲁迅。只有在这个时候,他才渐渐感觉到自己开始理解了鲁迅,明白了前方的路应该如何去走。也是在这个时候,他开始下定决心要用自己手中的画笔去传播鲁迅的精神。从那个时候开始,40多年来,裘沙和夫人王伟君一直以绘画的形式阐释鲁迅。以研究鲁迅与版画而知名的学者李允经评价他们说:“间或为鲁迅造像,为鲁迅个别作品绘制插图的艺术家,可谓成百上千。但是,立志把自己的毕生精力和全部艺术,都献给鲁迅、献给鲁迅的事业,并为鲁迅的生平和论著精心创作了大量美术作品的,却只有裘沙和王伟君。”[19]著名学者王得后对他们的评价与此相仿:“裘沙、王伟君二先生穷毕生之力画出鲁迅之世界,在我们中国没有第三个画家,也没有第二部这样的作品。”[20]学者们的评价足以说明,裘沙实现了他在重病期间为自己写下的墓志铭:“这是一个用自己的一生,真正认识到鲁迅的意义,将自己毕生精力献给鲁迅事业的人。”[21]

在这40多年的时间里,裘沙夫妇先后创作的有关鲁迅的画集主要有:由日本岩波书店出版的《裘沙画集▪鲁迅之世界》《鲁迅〈阿Q正传〉二百图》,由山东画报出版社出版的《鲁迅论文、杂文160 图》《新诠详注文化偏至论》,由人民美术出版社出版的《阿Q正传二百图》《裘沙王伟君之图▪野草》《裘沙王伟君之图▪彷徨》《裘沙王伟君之图▪呐喊》《裘沙王伟君之图▪故事新编》等,这些作品后来汇集在一起,形成三卷本《裘沙王伟君·鲁迅之世界全集》(中英对照本),由广东教育出版社和河北教育出版社于1996年联合出版。

裘沙创作的第一幅有关鲁迅的作品是完稿于1973年的《又为斯民哭健儿》。这幅作品表现的是鲁迅由许寿裳陪同参加杨杏佛烈士的送殓仪会。在创作这幅作品的过程中,他受到了很多前辈的帮助,其中包括茅盾、周建人、冯雪峰、丁玲、萧军、曹靖华、胡愈之、戈宝权、唐弢、楼适夷、骆宾基等。其中,茅盾曾经三次接受了他的登门请教,周建人七次接受了他的采访。最值得一提的是冯雪峰。当时冯雪峰已经身患癌症,却两次以年迈之身独自挤公交、登五楼到裘沙家中指导他的创作。从此以后,裘沙就成了冯雪峰的忘年挚友,冯雪峰是把裘沙视为鲁迅研究的新生力量予以培养的。

在创作《又为斯民哭健儿》的过程中,鲁迅之子周海婴还给提供了70多帧鲁迅的珍贵照片。这些照片与裘沙自己搜集到的照片一起,经过他的考证、编辑,最终在周海婴等人的帮助下1976年由文物出版社出版。这部《鲁迅》照片集加深了他对鲁迅的理解、为他以后的创作打下坚实的基础。

1981年9月,为了纪念鲁迅诞辰100 周年,在著名画家江丰、华君武等人的倡议下,在鲁迅诞辰100 周年纪念委员会、中国青年报社的资助下,裘沙、王伟君在中央美术学院陈列馆举办了“鲁迅文学作品插图展览”。该展览在北京展出以后,产生了很大反响。在此后的两年时间里,他们又先后在福州、杭州、绍兴、乌鲁木齐、西安、上海等地进行展出,均取得了很好的宣传效果。在1981年9月29日由《美术》杂志编辑部举办的“鲁迅文学作品插图展览”座谈会上,许多著名画家、学者对裘沙、王伟君的这些作品都给予了高度评价。时任中国美术家协会主席、中央美术学院院长江丰在展览的前言中评价说:“这里展出的近三百幅图画,并非为高雅之士赏玩之作。它带给人民群众以生活的信念和力量;它凝聚着对生活的严肃思考,它奉献给伟大鲁迅以一颗赤诚之心。正是用这颗赤诚的颤动的心,挥动画笔,去理解、去揭示生活的底蕴。”[22]著名作家萧军认为,裘沙创作的鲁迅头像是他所看到的“鲁迅画像在神情和特征上最精湛的一幅”[23]。著名学者孙玉石评价说:“裘沙画展,是令人振奋也是令人深思的,是美术发展史上带开拓性的一个现象。”[24]

《鲁迅之世界》

《又为斯民哭健儿》

1986年是鲁迅逝世50 周年。就在这一年的8月,裘沙、王伟君在日本东京举办了鲁迅逝世50 周年纪念展《鲁迅之世界》。该展由日本朝日新闻社主办,岩波书店协办。这个画展以及随后在日本出版的两部画册《裘沙画集▪鲁迅之世界》《鲁迅〈阿Q正传〉二百图》在日本文化界产生了巨大的轰动效应,直接推动了日本当年的“鲁迅热”。日本著名作家井上靖说:“中国画家裘沙,用绘画形式表现了鲁迅作品深奥的艺术境界。他的画渗人肺腑。看过之后,我有了一种想再次研究鲁迅文学的冲动,因为它们打破了我迄今持有的对鲁迅的观念。”[25]日本著名学者竹内实认为,“在这里我们看到了一位肩负着现代中国明暗两面的艺术家的存在。”[26]

裘沙、王伟君关于鲁迅的创作之所以能够产生如此巨大的轰动,并得到那么多画家、学者的高度评价,是有其深刻原因的。用裘沙自己的话来说,就是他在理解原著、积累生活和掌握插图创作的艺术规律这三个方面下了很大的工夫。

1981年“鲁迅文学作品插图展览”座谈会合影,左一为裘沙,左六为王伟君

裘沙是怀着对鲁迅及其著作的深刻理解为鲁迅的著作创作插图的。他认为:“鲁迅著作是了解中国社会的百科全书,鲁迅精神是中国人民最可宝贵的精神之魂。这正是我们所以不惜以自己的毕生精力,要连篇累牍地用图画来表现鲁迅之世界的原因所在。”[27]“插图作者对原作不但要理解正确,而且还要有自己的创见;如果人云亦云而缺乏自己独到的见解,那就实在没有发言(创作)的必要了。”[28]裘沙对鲁迅作品的深入研究具体而全面地体现在他所有关于鲁迅的作品中。在这里,我们仅举一个例子。关于祥林嫂,学术界一般笼统地认为她是在风雪交加的冬天冻饿而死的。但早在1977年,裘沙就撰文指出:“祥林嫂并非在漫天的风雪中冻饿而死”,“祥林嫂死的时候天还没有下雪”。她在人们为祝福忙碌的那天晚上突然死去,与她之前向“我”提出的三个有关灵魂和地狱的问题以及“我”的回答直接相关。“祥林嫂是怀着与死掉的亲人见面的强烈愿望而死的,是怀着入地狱的大决心而死的。”“地狱本来是封建统治惩罚祥林嫂改嫁失节的最可怖也是最终的刑场,而祥林嫂反而勇敢地到刑场里去找寻自己的亲人!多么无视于统治中国人民几千年的封建礼教的说教——以至于无视神权世界的最后审判啊!”所以,他认为,“祥林嫂的死,一方面是十分深沉的悲剧,另一方面却又包含着强烈的追求和不屈的反抗,意义是深刻的!”[29]基于这种理解,他笔下的祥林嫂就不单纯是一个充满悲剧色彩而又愚昧麻木的封建礼教的牺牲品,她更是一个有着强烈的欲望信念和反抗意识的劳动妇女。

《祝福》插图

在评价裘沙、王伟君的作品时,著名艺术家黄宗江说:“你们依附在鲁迅身上,看来,鲁迅也依附在你们身上。”[30]钱理群的评价是:“裘先生、王先生的作品给我的最深的感触是他们的作品中有强烈的鲁迅的生命,也有他们二位的生命。这是一种融合,是对鲁迅的真正理解。”[31]出版了《中国鲁迅学通史》的著名学者张梦阳也同样认为:“裘沙夫妇画的是鲁迅的世界,表现的是自己心中的呐喊,鲁迅的世界也是裘沙夫妇的世界。”[32]几位艺术家、学者共同指出了他们创作的一个突出特点,就是他们在艺术创作中融入了自己的生命体验。还是以祥林嫂为例。裘沙之所以能够对祥林嫂有那样深入的理解和生动的表现,主要在于他对祥林嫂这个人物形象有着深刻的理解,而他之所以能够有这种深刻的理解,则与他母亲的悲剧命运有着密切的关系。在回忆母亲去世时的情景时,裘沙的心情十分沉重,充满了忏悔之情。“我真后悔啊,前天晚上,我怎么只跪在门口。我应该跑到妈妈身边,紧紧地抱着妈妈,搂着妈妈,不让她死去……”“我真后悔啊,晚上,那一根灯芯的小油灯是那么昏暗,我连妈妈的脸也没看清。我真应该冲上去,撕掉妈妈脸上蒙的面兜,好好看看妈妈……”“我真后悔啊,我觉醒得太晚,一切都来不及了。我蒙着被子大哭了一场,真恨不得跑回坟地,刨开坟土……”[33]正是见证了母亲在封建礼教下的悲剧性命运,正是怀着对母亲的一腔痛惜悔恨缅怀之情,裘沙才创作出了属于自己的震撼人心的祥林嫂形象。

《阿Q正传》素描

裘沙与周建人合影

裘沙夫妇在日本仙台鲁迅像前

在创作技法上,裘沙在国立杭州艺术专科学校读书时就已经开始接触西方现代艺术手法,后来又受到法国画家奥诺雷·杜米埃、挪威画家爱德华·蒙克的影响。在研究鲁迅作品的过程中,又深受德国女画家凯绥·珂勒惠支的影响。在艺术创作过程中,他受莱辛《拉奥孔》的启发,提出了插图艺术的“化媚为美”原则。“经过这几年的探索,我越来越明确地认识到‘化媚为美’是插图艺术最根本的创作规律。”[34]莱辛所说的美,就是绘画所特有的题材,即物体的视觉形象的美;他所说的媚,就是文学所特有的题材,即动态中的美。借用莱辛的术语,裘沙提出了“化媚为美”的创作原则。这个原则既表述了插图艺术的从属性和独立性,又表述了文学和插图两种不同的美学范畴,及其转化过程。正是对多种艺术流派的兼收并蓄,以及对艺术创作规律的潜心研究,裘沙、王伟君才创作出了中国线描和西方色彩相协调,表现主义和现实主义相结合的优秀艺术作品。

根据我们对画家的一般想象,像裘沙、王伟君这样取得了如此巨大的艺术成就,又有着很高的国际声誉的画家,他们的生活一定是十分优裕的。对他们了解不多的人一般也都是这样想象的。大概也恰恰是因为事先有一个这样的基本想象,所以,第一次到他们家拜访的人往往会为他们家生活条件的简陋感到震惊。著名记者刘祖禹描述他第一次到裘沙、王伟君家去的情形时说:“裘沙管自己的居家叫破砂锅居,两间不大的房子,稍大的一间沿着墙排列着一溜旧书架、书橱,一直爬到墙顶,上面摆满了书和画稿;刚刚从《鲁迅之世界》新作展撤下来的展品斜靠在屋子的另一面墙旁。更小的一间是他们的卧室,墙旁、各个角落都摆满了书,有的书、资料和画稿是放在纸盒子里的,也高高地摞了起来。卧室里那张床是一张单人床加一块狭木条拼成的,怎么看都不能把它说成是双人床。卧室外的过道,沿墙根也排着书架。”“沿房间的墙边横着一个长沙发,如果这还可以称作沙发的话。”“就这些破沙发,裘沙接待过多少慕名而来的外国客人:丹麦大使、美国的汉学家、法国使馆官员、日本画家……”[35]

以他们的成就而言,何至如此呢?这大概与作家夫妇的人生追求有关。1986年,就在与日本朋友讨论东京画展的时候,日本人就曾征求过他们的意见,询问是否可以将这批画作卖掉。他们很坚定地予以了拒绝。1988年,一位旅日的韩国画家在看到他们的居住条件以后,提出可以购买他们的几幅画,以便使他们的家庭全部实现现代化。他们再次予以拒绝。如果说这些可能还牵涉到国际影响的话,那么国内朋友提议让他们画一些易于在商品市场上流通的作品,以便能够“以画养画”。对于朋友的建议,他们虽然嘴上应承说“考虑考虑”,而实际上却从未有过真正的行动。因为,就像裘沙当年写给自己的墓志铭里所说的那样,他们是要把“毕生精力献给鲁迅事业的人”。如果要对裘沙、王伟君两人的艺术追求做一个基本评价的话,著名画家张怀江下面的这段话或许是再合适不过的了:“裘沙的一生脚印,裘沙的事艺精神,裘沙的人品骨格,他是不愧为一个党的画家的。他不软骨,不沾市侩气,不看行情作画,不作玄虚之说,而是学着鲁迅画鲁迅,忠于人民,忠于生活,忠于艺术,以其不摧之信念和特有的语言,形象地表达他对鲁迅作品的独到见解,这在今天正在恢复现实主义艺术原则本来面貌之际,是值得浓墨一书的。”[36]

2018年12月,潢川县政协主席涂白亮到北京拜访裘沙、王伟君,从左至右:裘小鲁、涂白亮、裘沙、王伟君

注释:

[1][33]郭梅尼:《鲁迅的世界——记画家裘沙》,《当代》1991年第1 期。

[2][3][5][18][34]李雪译:《日本作家野间宏与画家裘沙谈〈鲁迅之世界〉》,许怀宋、裘小鲁编《鲁迅新天地:裘沙、王伟君的艺术求索历程:1950-2011 评论选集》,学苑出版社2012年。

[4]裘雪渔:《中国现代画家——裘沙》,许怀宋、裘小鲁编《鲁迅新天地:裘沙、王伟君的艺术求索历程:1950-2011 评论选集》,学苑出版社2012年。

[6]王国平:《走近大家▪纪念鲁迅先生诞辰一百三十周年——用线条和色彩“翻译”鲁迅》,《光明日报》2011年9月29日第13 版。

[7][8][13][14][15][27]中国青年报社编辑部“评报栏”:《对〈老贫农赞〉的评论》,许怀宋、裘小鲁编《鲁迅新天地:裘沙、王伟君的艺术求索历程:1950-2011 评论选集》,学苑出版社2012年。

[9][10][11][12]王伟君、裘沙:《莒南之忆》,济南:山东画报出版社1999年。

[15]马克:《耐人深思的组画》,《人民日报》1963年12月8日第6 版。

[16]华木:《赞〈老贫农赞〉》,《美术》1964年第2 期。

[17]朱振武:《一个展览,一份热情——回忆裘沙先生40年前在豫南的创作》,《装饰》2008年第10 期。

[19]李允经:《鲁迅的、民族的、现代的——裘沙、王伟君画展观后》,《美术》1996年第9 期。

[20]《〈世界之鲁迅画传〉专家论证》,许怀宋、裘小鲁编《鲁迅新天地:裘沙、王伟君的艺术求索历程:1950-2011 评论选集》,学苑出版社2012年。

[21]包立民:《一对画家的痴情》,《中国妇女》1997年第10 期。

[22][23][24]高焰整理:《作画与做人的哲学——记“裘沙作鲁迅文学著作插图展览”座谈会》,《美术家通讯》1981年第7 期。

[25][26]《裘沙、王伟君画集日本宣传系列》,许怀宋、裘小鲁编《鲁迅新天地:裘沙、王伟君的艺术求索历程:1950-2011 评论选集》,学苑出版社2012年。

[27]裘沙、王伟君:《裘沙画集▪后记》,裘沙、王伟君《裘沙画集》,四川美术出版社1987年。

[28]王朝闻、裘沙:《王朝闻、裘沙关于鲁迅文学作品插图问题的五封信》,《美术》1981年第9 期。

[29]裘沙:《略谈祥林嫂之死》,《当代》1980年第2 期。

[30]宋立民:《以美术之力,留鲁迅永驻——记“我以我血荐轩辕”的著名画家裘沙教授》,《名人传记》2004年第11 期。

[31]钱理群:《发扬鲁迅为代表的文化精神》,李岷、向晖整理,《青年人大》1996年11月10日第2 版。

[32]张梦阳:《画家与哲人》,《鲁迅研究月刊》1998年第3 期。

[35]刘祖禹:《破砂锅居里的砚田牛》,《文汇报》1996年8月21日第12 版。

[36]张怀江:《且蘸浓墨写裘沙——裘沙所作“鲁迅文学作品插图展览”观后》,许怀宋、裘小鲁编《鲁迅新天地:裘沙、王伟君的艺术求索历程:1950-2011 评论选集》,学苑出版社2012年。