立足起点的数学学习

朱剑英

培养学生的核心素养,必须基于学生学习的最近发展区。只有精准立足学生的学习起点,了解学生的认知特点和学习规律以及学科特点,才能优化教育教学方式方法,开展深度学习,让不同的学生在数学学习上得到不同程度的发展。

一、不同方式了解起点,合理组织教学

一般有以下三种了解学生学情的方式。

一是教学经验。丰富的教学经验的确可以为教师快速方便地了解学生在某一时段知识或技能的储备情况,这也是大多数教师常用的一种了解学情的方式。但随着时代的发展,前一轮和后一轮的学生是有很大差异的,学生也在跟着时代的发展而变化。因此,这种方式有时候并不能真正掌握学情。

二是访谈。通过访谈交流可以了解学生的学习起点,尤其是学生思维的发展程度。但这种方式也有局限,哪怕是抽取不同层次的学生进行访谈,也不可能全面了解,毕竟不同的学生在不同的领域里掌握的层次是有差异的。

三是前测。通过对教学内容的分析,教师设计一定的问题进行课前前测,这是这几年大家都比较认可的一种了解学情的方式。特别是在大数据时代,解决了以前手工分析耗时费力的问题之后,大大提高了教师对学情了解的速度和精准度。

结合多种方式了解学情可以更加精准高效。比如,在复习“周长”这一单元之前,为了了解学生掌握的情况,我不仅在以往教学经验的基础上了解不规则图形的周长计算是一大问题,还通过学生平时的作业情况进一步了解是哪些图形,最后还采用了前测来精准确认。如果还需要了解学生的思维过程存在哪些问题,可以调取学生的错误答题情况,进行更加精准地问诊把脉,为提高复习效率提供依据。

二、不同环节立足起点,实现差异发展

学生的学习起点是教学的基础,正因为学生的发展不同,同一知识的目标达成也是不同的。也就是说,我们一节课的目标要根据不同的学生来分层设计,让不同的学生在自己的能力范围内得到最大的发展。

例如,“图形的周长”复习课,根据学情,我定下了三个不同层次的教学目标。低层目标:运用周长概念的本质,会计算图形的周长。中层目标:运用边线的特征,优化图形周长计算的方法。高层目标:运用周长概念的本质,发现周长变化的规律。有了目标的方向指引,课中就要围绕目标,借助教学材料,设计不同的环节来有效落实目标的达成。

【环节1】

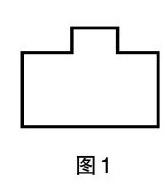

出示图1。

师:要想知道这个图形的周长,需要知道什么?

生1:长和宽。

生2:每一条边的长。

生3:所有的边线长度。

师:你有什么办法得到边线的长度呢?

生:用尺子测量。

师:请你量出需要的边线长度,保留整厘米数,再计算出图形的周长。

师:谁上来汇报一下你量出的边线长度,以及周长是怎么算的?(教师此刻要优选学困生,落实低层目标)

生1:

周长是:

25+15+15+10+5+7+5+8=90(厘米)

师:这位同学测量的数据有没有问题?周长是90厘米对吗?像这位同学把所有边线测量之后再相加计算周长的同学举举手看。(教师要了解最低层的教学目标是否达到)

设计意图:这一环节,教师要保证学生学会利用周长的最本质特征来计算图形的周长,同时借助测量,让学生复习测量的方法以及提高观察能力。

【环节2】

师:有没有不一样的测量方法和计算方法?

生1: 这两条边是一样的,就不用测量了。

生2:

我只量了三条,因为通过平移,我可以把这个图形变成长方形。这样只要(25+15+5)×2=90(厘米)。

师:谁听懂了这位同学的算法?

(让多位学生进行复述操作平移的过程,让学生感受算法的优化)

师小结:也就是说在一个图形里面,根据边线的特点,只需要知道其中几条关键的边线长度,我们就能够计算出这个图形的周长。

下面请你来试一试(出示图2、图3)。

设计意图:通过追问,发现学生已优化的算法,借助信息技术的拖动功能,让学生在动态中明白优化的简便性,同时渗透化曲为直的转化思想解决问题比较方便。通过这一环节,让90%的学生能够达到中层的目标,包括一小部分学困生也能听懂并尝试运用。

【环节3】

师:(出示一块内部分割并标明序号的正方形,见图4)在边沿拿走一块正方形,原周长变不变?请你举例说明。

生1:不变,比如拿走1、4、13、16其中的一块,通过平移還是原来的周长。

生2:如果拿走2、3、8、12、14、15、5、9中任意一块,周长会变长。

师:拿走两块变不变?

(小组合作,完成研究单。汇报交流)

师:至少拿走几块周长会变少?怎么拿?

设计意图:通过这一环节,让部分学生能够发现周长变化的规律,进一步巩固不规则图形周长计算的方法,同时开放学生的思维,让学有余力的学生在探究中体会数学的乐趣。

三、不同角度定位起点,促进精准教学

一是精准定位起点,避免重漏杂。充分了解学生的认知起点和能力起点,我们才能知道学生什么不需要学了,什么还不会,要学到什么程度,这节课我们先学什么,再学什么,可以尽量避免教学中的盲目、重复、杂乱和遗漏。有了前测,就如医生开药方之前的问诊,只有找到病灶才能开出正确的药方。

二是精准定位起点,明确学习方向。明确学生的学习起点,根据教材的编排,我们就可以精准定位教学的目标。目标的定位,下要保底,上不封顶,让不同层次的学生都能在一节课中达成适合学生自己的发展目标。有了上下限的范围定位,我们在教学中就会随时去关注学生是否达到了该生应该达到的目标,能够及时进行课堂调控,让不同的学生都能得到不同程度的数学发展。

三是精准定位起点,有效检测目标达成。有了起点,我们在课后才能对比了解,学生通过一节课的学习之后,目标的达成情况如何,为后续教学策略的改变与选择提供依据。

(作者单位:浙江省义乌市绣湖小学教育集团)

责任编辑:肖佳晓

xiaojx@zgjszz.cn