美国家庭司法中心研究

Abt咨询公司(著),李伟明(译)

(1.Abt咨询公司,美国 马萨诸塞州剑桥市 02138;2.华东政法大学,上海 200042)

一、家庭司法中心概述

2015年1月1日,Abt咨询公司与希望国际联盟(以下简称“联盟”)合作,获得了美国司法研究院(NIJ)和美国司法部暴力侵害妇女问题办公室(OVW)的资助基金,以开展对美国目前的家庭司法中心(FJCs)的外部环境研究。该项目作为分阶段全面正式评估计划的一部分,用以测评家庭司法中心的有效性。其目的是全面了解家庭司法中心在全国范围内的形态及其所提供的服务与服务的社区。

(一)家庭司法中心存在的背景

由于在自陈调查报告和官方(执法)调查报告中均显示出受害人往往不愿意报案,因此对于家庭暴力(DV)①关于家庭暴力有很多种定义,有些包含或排除某些受害关系类型。本研究报告所列的家庭暴力,除特别说明,均为广泛概念。和亲密伴侣暴力(IPV)的发案率往往难以准确估计。②Felson,R.,Messner,S.,Hoskin,A.,&Deane,G.(2002).Reasons for reporting and not reporting domestic violence to the police.The American Society of Criminology,40(3),617-648.即便如此,这两种来源的数据都清晰地表明,此类形式的暴力仍然无处不在。例如,根据疾病控制和预防中心(CDC)在国家范围内的亲密伙伴和性暴力调查,美国35%以上的妇女和28%以上的男性在一生中经历过被强奸、身体暴力、亲密伴侣的跟踪,约1/4的妇女和1/7的男子经历了由其亲密伴侣导致的严重身体暴力(如拳击或硬物击打)。①Black,M.C.,Basile K.C.,Breiding,M.J.,Smith S.G.,Walters,M.L.,Merrick,M.T.,Chen,J.,&Stevens,M.R.(2011).The National Intimate Partner and Sexual Violence Survey(NISVS).Atlanta,Georgia:National Center for Injury Prevention and Control,Centers for Disease Control and Prevention.疾病控制和预防中心对于亲密伴侣暴力的定义包括现任和前任配偶(含已婚配偶、普通法定义的配偶、民事意义配偶和家庭伴侣),男女朋友,约会对象和性伴侣。来自司法部统计的国家犯罪受害调查数据显示,在2003年到2012年②根据全国犯罪受害者调查报告中定义的暴力包括来自亲密伴侣(现任或前任配偶,男、女朋友)、直系家庭成员(父母、子女或兄弟姐妹)和其他亲属的攻击。所有的暴力犯罪中,家庭暴力占21%。亲密伴侣(现任或前配偶、男友或女友)导致的暴力行为占所有暴力犯罪的15%。联邦调查局(FBI)汇编的统一犯罪报告显示,亲密伴侣凶杀案在2014年时占所有凶杀案总数的10%。③该数据包括配偶、男女朋友谋杀(包括普通法认定的配偶和前配偶)。同性恋关系被排除在亲密伙伴定义之外,因为这一群体被包含在受害者相熟的“熟人”定义中。最后,通过联邦调查局全国案件报告系统中收集的数据发现,在2013年所有针对个人的犯罪中,受害者是犯罪人家庭成员的几乎占到了1/4。④家庭成员包括配偶、普通法认定的配偶、父母、兄弟姐妹、子女、祖父母、孙子女、姻亲、继子女及其他家庭成员。

越来越多的研究表明,该类案件受害者的经历可能对其身体和情绪健康产生破坏性影响。经历过亲密伴侣暴力的个人遭受暴力时往往身体受伤,而且比那些非亲密伴侣暴力的受害者更有可能产生其他健康问题,如慢性疼痛和高血压⑤Ellsberg,M.,Jansen,H.A.,Heise,L.,Watts,C.H.,&Garcia-Moreno,C.(2008).Intimate partner violence and women’s physical and mental health in the WHO multi-country study on women’s health and domestic violence:an observational study.The Lancet,371(9619),1165-1172.Vos,T.,Astbury,J.,Piers,L.S.,Magnus,A.,Heenan,M.,&Stanley,L.(2006).Measuring the impact of intimate partner violence on the health of women in Victoria,Australia.Bulletin of the World Health Organization,84,739-744.。同时,他们发生心理健康问题的风险更大,譬如抑郁症和焦虑、药物滥用和成瘾性、自杀倾向⑥Ellsberg,M.,Jansen,H.A.,Heise,L.,Watts,C.H.,&Garcia-Moreno,C.(2008).Intimate partner violence and women’s physical and mental health in the WHO multi-country study on women’shealth and domestic violence:an observational study.The Lancet,371(9619),1165-1172.Howard,L.,Feder,G.,&Agnew-Davies,R.(2013).Domestic Violence and Mental Health.London:RCPsych Publications.。此外,有研究表明家庭暴力会影响受害者的日常生活,如工作、学习或社会活动。⑦Helfrich,C.A.,Fujiura,G.T.,&Rutkowski-Kmitta,V.(2008).Mental health disorders and functioning of women in domestic violence shelters.Journal of Interpersonal Violence,23(4),437-453.

目睹家庭暴力的儿童也深受其害。研究人员估计,在美国每年有300万至1000万儿童目击家庭暴力事件,许多儿童受到深刻影响,不良童年经历(ACE)研究记录了多种类型儿童时期精神创伤导致的终身影响,其中就包括发生亲密伴侣犯罪家庭中成长的儿童所遭受的影响。⑧Anda,R.F.,Brown,D.W.,Dube,S.R.,Felitti,V.J.,&Giles,W.H.(2008).Adverse childhood experiences and chronic obstructive pulmonary disease in adults.American Journal of Preventative Medicine,34(5),396-403.

除了人身损害,家庭暴力产生的经济损失也是相当巨大的。一项对经济影响的评估表明,亲密伴侣暴力导致的相关伤害(例如医疗伤害、精神卫生保健、生产力损失)致使美国每年损失126亿美元。①Waters,H.,Hyder,A.,&Rajkotia,Y.(Eds.)(2004).The economic dimensions of interpersonal violence.Geneva,Switzerland:World Health Organization,Department of Injuries and Violence Prevention.疾病控制和预防中心还进行了一项研究,以评估亲密伴侣犯罪所造成的相关损失,并测算所需医疗保健的费用。在疾病预防控制中心利用国家暴力侵害妇女调查的数据中,发现在美国18岁以上女性中②Gerberding,J.,Binder,S.,Hammond,W.,&Arias,I.(2003).Costs of Intimate Partner Violence Against Women in the United States.National Center for Injury Prevention and Control.,每年估计有530万亲密伴侣犯罪的受害者。这种暴力造成近200万人受伤,平均每人需要超过一季度医疗照顾。亲密伴侣强奸、人身攻击和跟踪导致的损失每年超过58亿美元,其中2/3以上用于直接医疗和心理保健服务。必须指出的是,发案率及其损失取决于受害者报案,正如研究表明的那样,这是有局限性的。③Felson,R.,Messner,S.,Hoskin,A.,&Deane,G.(2002).Reasons for reporting and not reporting domestic violence to the police.The American Society of Criminology,40(3),617-648.

一些因素可能导致受害人对他们所受的虐待选择放弃报案,这些因素包括恐惧、尴尬、不信任、对肇事者的经济依赖、害怕失去孩子和接触警方时的消极经历。④Bachman,R.(1994).Violence Against Women:A National Crime Victimization Survey Report.U.S.Department of Justice,Bureau of Justice Statistics.Fisher,K.&Rose,M.(1995).When“Enough is Enough”:Battered women’s decision making around court orders of protection.Sage Journals,41(4),414-429.Felson,R.,Messner,S.,Hoskin,A.,&Deane,G.(2002).Reasons for reporting and not reporting domestic violence to the police.The American Society of Criminology,40(3),617-648.Buzawa,E.,&Buzawa,C.(1996).Do Arrests and Restraining Orders Work Thousand Oaks:SAGE Publications.Gracia,E.(2004).Unreported cases of domestic violence against women:Towards an epidemiology of social silence,tolerance,and inhibition.Journal of epidemiology and community health.58(7),536-7.Gwinn,C.(2015).Cheering for the Children:Creating Pathways to HOPE for Children Exposed to Trauma.Tuscon,Arizona:Wheatmark.这些问题在边缘化的人口中尤为明显,例如移民和同性恋、女同性恋、双性恋和变性人(GLBT)受害者。他们面临更多的障碍,包括英语语言能力、不熟悉美国法律制度、对医疗和执法专业人员的不信任或受到过不公正对待、缺乏适当的或文化上的称职服务。⑤Ard,K.L.,&Makadon,H.J.(2011).Addressing intimate partner violence in lesbian,gay,bisexual,and transgender patients.Journal of General Internal Medicine,26(8),930-933.Alhusen,J.L.,Lucea,M.B.,&Glass,N.(2010).Perceptions of and experience with system responses to female same-sex intimate partner violence.Partner Abuse,1(4),443-462.Dutton,M.A.&Hass,G.A.(2001).The use of expert testimony concerning battering and its effects on immigrant women.In:American Bar Association Commission on Domestic Violence.Domestic Violence and Immigration:Applying the immigration provisions of the Violence Against Women Act.A Training Manual for Attorneys and Advocates.Washington D.C.Orloff,L.E.,&Sullivan,K.M.(Eds.).(2004).Breaking barriers:A complete guide to legal rights and resources for battered immigrants.Legal Momentum.Ammar,N.H.,Orloff,L.,Dutton,M.A.,Aguilar-Hass,G.(2005).Calls to police and police response:A case study from the Latina immigrant women.U.S.Journal of International Police Science and Management,7,230-244.Raj,A.,&Silverman,J.(2002).Violence against immigrant women.SAGE Journals,8(3),367-398.这些导致报案率不高的根本原因也导致相应的服务利用率低下。

对家庭暴力受害者支持服务不足一直是相关机构长期关注的问题。虽然受害者经常通过亲友寻求帮助或支持,但他们不太可能更多寻求专业机构的帮助。家庭暴力的受害人因为以下原因而对于报案犹豫不决,以致无法获得专业的服务,例如对政府的恐惧或不信任,或者认为提供服务的前提是与那些施暴者彻底断绝关系。此外,受害人无法或不知道如何获取支持服务,同时相关支持服务也没有被充分提供(过于分散在社区,缺乏文化相容性,空间不足以容纳所有受害者等)。①Koss,M.P.&Harvey,M.R.(1991).Rape Victim:Clinical and Community Interventions.Thousand Oaks:SAGE Publications.Gamache,D.,&Asmus,M.(1999).Coordinating community responses to domestic violence:Lessons from Deluth and beyond.Thousand Oaks,California:SAGE Publications,65-88.Madigan,L.&Gamble,N.(1991).The Second Rape:Society’s Continued Betrayal of the Victim.Macmillan Pub Co.Moe,M.(2007).Silenced voices and structured survival.SAGE Journals,13(7).676-699.Barrett,B.J.&St.Pierre,M.(2011).Variations in women’s help seeking in response to intimate partner violence:findings from a Canadian population -based study.SAGE Journals,17(1),47-40.Shannon,L.,Logan,T.K.,Cole,J.,&Medley,K.(2006).Help-seeking and coping strategies for Intimate Partner Violence in rural and urban women.Violence and Victims,21(2),167-181.Fugate,M.,Landis L.,Riordan K.,Naureckas S.,&Engel,B.(2005).Barriers to domestic violence help -seeking.Violence against Women:An International and Interdisciplinary Journal.11,290-310.Gwinn,C.&Strack,G.(2010).Dream Big:A Simple,Complicated Idea to Stop Family Violence.Tucson,Arizona:Wheatmark.在其他情况下,受害人由于经济拮据,以致对获取现有的支持服务犹豫不决。受害者可能担心社会或法律支持服务的潜在成本,包括工作时间的花费、额外的交通费用,以及他们获得服务时的托儿费用。②Hart,R.(1992).Children’s Participation from Tokenism to Citizenship.UNICEF.在20世纪90年代,卫生和人类服务组织与刑事司法机构获得了相关基金援助,以解决家庭暴力受害人报案率低和难以获得服务的问题。

从1996年到2000年,疾病控制和预防中心资助了总共10个社会联合应对项目,以加强为亲密伴侣犯罪的受害者提供支持服务。社会联合应对项目旨在改善负责对亲密伴侣犯罪受害者作出应对的不同机构之间的沟通,以便更有效地帮助受害者并防止二次受害。③National Advisory Council on Violence against Women(2001).Toolkit to End Violence Against Women.Office of the Attorney General.除了帮助个别机构和组织更有效地运作之外,社会联合应对项目还旨在改善最初接报案件机构的效率。此外,许多社会联合应对项目试图通过教育和社区宣传来减少亲密伴侣犯罪事件的数量。④Burt,M.(1980).Cultural myths and supports for rape.Journal of Personality and Social Psychology,38(20),217-230.Okun,L.(1986).Women Abuse:Facts Replacing Myths.SUNY Press.社会联合应对项目寻求通过以下三种协调方式实现这些目标:社区干预计划、刑事司法制度改革和协调理事会。⑤Shephard,M.F.(1999).Public health nurses’ responses to domestic violence:a report from the Enhanced Domestic Abuse Intervention Project.Public Health Nurses,16(5),359-66.

来自实践的反馈显示社会联合应对项目及其对亲密伴侣犯罪的影响是积极的,案例研究的结果令人鼓舞。具体而言,研究发现社会联合应对项目产生了以下效果:加强了行动协调力,能够更有效地帮助受害者;在提供支持服务时更多地进行信息共享和与受害者联系;改善受害者安全性并降低罪犯累犯率。⑥Robinson,A.L.(2006).Reducing repeat victimization among high-risk victims of domestic violence:the benefits of a coordinated community response in Cardiff,Wales.Violence Against Women,12(6),761-88.Klevens,J.,Baker,C.K.,Shelley,G.A.,&Ingram,E.M.(2008).Exploring the links between components of coordinated community on contact with intimate partner violence services.SAGE Journals,14(3),346-58.Shepard,M.F.,Falk,D.R.,&Elliott,B.A.(2002).Enhancing coordinated community responses to reduce recidivism in cases of domestic violence.Journal of Interpersonal Violence.17(5),551-569.最近一项有关社会联合应对项目对家庭暴力影响的研究报告发现,实施社会联合应对项目时间较长的社区中,女性有关家庭暴力案件的报案情况较少。

虽然社会联合应对项目同样关注保护受害者和减少犯罪,但其核心理念是协调各类型的支持服务以取得良好的结果,这一理念与刑事司法领域以外使用的其他项目并不相同。例如,在20世纪80年代,整合式管教的设立为青少年越轨应对体系的各种复杂制度化提供了额外选择。①VanDenBerg,J.,Bruns,E.,&Burchard,J.(2003).History of the wraparound process.Focal Point:A National Bulletin on Family Support and Children’s Mental Health:Quality and fidelity in Wraparound,17(2),4-7.根据Suter和Bruns的概括,“整合式管教是一个以团队为基础的服务规划和协调过程,旨在改善有严重情绪问题和行为紊乱的青少年,并在他们的家庭、学校和社区对他们提供帮助”。②Suter,J.C.,&Bruns,E.J.(2009).Effectiveness of the wraparound proves for children with emotional and behavioral disorders:a meta-analysis.Clinical Child Family Psychology Rev,12(4),336-51.

(二)家庭司法中心的基本情况

家庭司法中心模式被确定为家庭暴力干预和预防领域的最佳实践。被记载和公开的成果包括:减少了凶杀案;增加了受害者安全感;提高了受害者的自主权和能力;减少了受害者及其子女的恐惧和焦虑情绪;提供服务和支持以减少受害者心理压力;加强合作以提高服务提供方对受害者的服务效率;增加了对罪犯的起诉;通过家庭司法中心模式极大增加了社区服务对受害者及其子女的帮助。

——GwinnandStrack,2006

21世纪初圣迭戈家庭司法中心的成立,标志着家庭司法中心运动的开始。这是一个将社区协作化推向下一进程的战略,通过将政府和非政府服务提供方汇集到一起,提供一个集中化场所为家庭暴力受害者提供多元化服务。③Gwinn,C.,Strack,G.,Adams,S.,Lovelace,R.,&Norman,D.(2007)The Family Justice Center collaborative model.St.Louis University Public Law Review,27:79-120.在传统的社会联合应对项目中,由于相关支持服务提供者过于分散导致项目目标难以实现,家庭司法中心的构建旨在促进相关支持服务机构之间的协作,建立一种新的模式,以改善社会联合应对项目无法解决的服务机构分散的难题。④Gwinn,C.&Stack,G.(2006).Hope for Hurting Families:Creating Family Justice Centers Across America.Volcano Press.

在2004财政年度,总统的家庭司法中心计划通过提供联邦资金支持在美国15个社区开设家庭司法中心,进一步使其制度化。该计划试图进一步拓展社会联合应对项目模式,通过将相关支持服务提供者(医疗、执法、起诉、社会服务、社区组织等)集中起来,以减少受害人为寻求帮助来回奔波的负担⑤如果联合办公无法实现,非现场援助也可接受,只要受害者的安全得到保障,以及如果需要的话,服务方愿意提供现场服务。。申请机构必须具备强有力的社会联合应对项目系统以解决对妇女的暴力侵害问题,同时与现存的受害者服务提供方就广泛的服务需求保持合作关系。此外,所有获得赞助基金的家庭司法中心必须具有集中受案流程,包括美国防止妇女受暴法案兼容现场信息共享系统、现场咨询服务、法律服务、与健康服务提供方合作、基本现场医疗服务、托儿所、急救交通援助、公交系统乘车券、食品领用券及对志愿者提供免费的预防家庭暴力培训课程。

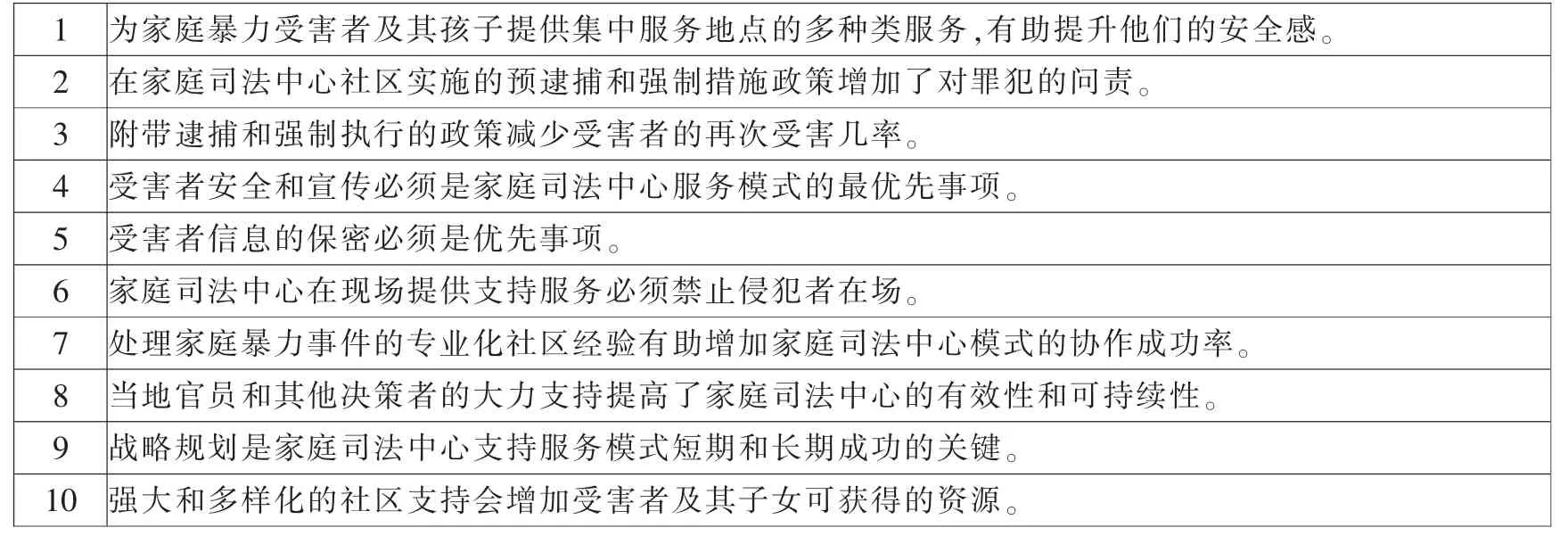

总统的家庭司法中心计划提供了一套有关集中服务、伙伴协作、服务提供的指导原则,并且设计一个集中的受案系统,旨在受害者授权前提下实现现场信息共享以保护受害者的隐私。表1介绍了参与总统家庭司法中心计划的社区和美国司法部暴力侵害妇女问题办公室推荐的最佳实践经验。

表1 家庭司法中心最佳实践

自总统的家庭司法中心计划出台以来,全国有越来越多的社区使用公共(例如联邦、州或市、县的暴力侵害妇女问题办公室或司法援助机构)与私人基金(例如捐款)来为遭受家庭暴力的受害者及其子女提供家庭司法中心的支持服务。最初要求参加总统家庭司法中心的社区超过400个,而现在几乎所有的受害者反馈一致支持“统一机构”为他们提供所需的服务。①Gwinn,C.&Strack,G.(2010).Dream Big:A Simple,Complicated Idea to Stop Family Violence.Tucson,Arizona:Wheatmark.但根据总统家庭司法中心计划所支持的中心范例,当前所运行的中心并非与其完全一致。虽然家庭司法中心模式已经规定了某些原则,如集中提供支持服务、多机构参与、使用集中化的受案方式、关注受害者的安全和隐私,但各个社区还是能够自主决定如何采取最佳方式来为受害者及其子女提供支持服务。例如,在市中心的家庭司法中心可能会与原住民聚居地、农村、郊区的中心有很大的不同。

此外,在国家范围内并没有通过联邦立法为家庭司法中心制定国家规范,因为还有类似儿童保护中心的机构。就总统的家庭司法中心计划而言,联邦为家庭司法中心提供资金的两个主要来源(暴力侵害妇女问题办公室和司法援助局)都要求申请人要符合家庭司法中心的具体定义。家庭司法中心的伙伴机构可根据司法援助局的《拜恩司法援助基金方案》申请资金,以支持落实各项政策或服务规定。例如,处理对儿童的暴力行为项目是通过《拜恩司法援助基金方案》申请经费的,并在楠帕(爱达荷州)家庭司法中心为儿童中心配备了案卷管理专员和更高级的记录设备。此外,拜恩联合基金可用于为家庭司法中心内的职位提供资金,例如在联络协调员等方面。①在2005年以前,地方政府机构可以申请资金,以在更广泛的目标领域支持家庭司法中心,例如执行有利于逮捕的政策,集中和协调刑事案件等,以及为城郊攻击、家庭暴力、约会和跟踪暴力中的受害者提供援助。家庭司法中心也一直受到制止暴力侵害妇女计划的支持,这些援助支持也能够反映家庭司法中心的职责。“规划、发展和建立综合性受害者服务和支持中心,例如家庭司法中心,旨在使非营利组织、非政府受害者服务机构、执法人员检察官、缓刑官、政府受害者助理、法医医务专业人员、民事律师、牧师、诉讼参与人、社区组织代表和其他有关公共或私人机构或组织等受害者、保护者聚集在一起,通过改善安全,获得支持服务的方式对受害者提供帮助,并保护受害者及其家庭的隐私。”②参见美国司法部暴力侵害妇女问题办公室2018年度有关刑事司法方面提升对性攻击、家庭暴力、约会和跟踪暴力补助金方案第3页,https://www.justice.gov/ovw/page/file/1021986/download。最近,希望国际联盟建立了一个计划,以推广家庭司法中心的最佳示范和指导原则。③https://www.familyjusticecenter.org/affiliated-centers/family-justice-centers-2/,downloaded on 11/1/17.

一些州还开始通过对家庭司法中心立法,以获得国家资金支持,促进州内各家庭司法中心落实最佳示范标准。例如,《加利福尼亚刑法典》第13750条将家庭司法中心定义为多机构、多领域集合,以“援助家庭暴力、涉及人员的家庭暴力、性攻击、老年或受扶养成人虐待、跟踪、人肉搜索、网络欺凌和贩运人口受害者,确保受害者能够在一个地点获得所有所需的服务,加强受害者的安全,增加罪犯的问责制,并增加为犯罪受害者提供支持服务的机会”。④2014 California Penal Code Part4-Prevention of Crimes and Apprehension of Criminals Title5.3-Family Justice Centers 13750俄克拉荷马州和路易斯安那州在法律中也增加了家庭司法中心的定义规定,内容与加利福尼亚州大致相同。⑤See 2015 Oklahoma Statutes Title22.Criminal Procedure Statute 22-60.31.Family Justice Centers and Chapter 21-D of Title 46 of the Louisiana Revised Statutes of 1950,comprised of 1860 through 1863.由于缺乏一个统一的国家模式,而且各个社区需要有一定的灵活性来根据自己的需要量身定做最佳的做法。所以,目前所有的家庭司法中心的工作都不太可能完全照搬过去的经验(Gwinn &Strack,2010)。⑥Gwinn,C.&Strack,G.(2010).Dream Big:A Simple,Complicated Idea to Stop Family Violence.Tucson,Arizona:Wheatmark.因此,对于我们的研究来说重要的是在全国范围内选择研究对象,并充分收集相关要素信息,以确定不同类型中心的差异及其程度。

初步证据表明,家庭司法中心可以对减少由家庭暴力导致的凶杀、受害者及其子女对于法律系统的恐惧和焦虑、增加受害者安全感与人身自由、专业人员对于受害者的事项代理、同侪支助、证人出庭作证的可能性以及受害者接受支持服务的数量产生积极影响,但目前仍不清楚造成这些积极影响的家庭司法中心内在要素是什么。⑦Gwinn,C.&Stack,G.(2006).Hope for Hurting Families:Creating Family Justice Centers Across America.Volcano Press.Hellman,C.M.&Gwinn,C.(2017).Children exposed to domestic violence:Examining the effects of Camp HOPE on children’s hope,resilience,and strength of character.Child and Adolescent Social Work Journal,34,269 -276.Hoyle,C.&Palmer,N.(2014).Family Justices Centres:A Model for Empowerment International Review of Victimology,20(2),191-210.家庭司法中心和其他类型的合作模式机构也反馈了多机构协作增加了受害人的期待值和满意程度。①Giacomazzi,A.,Hannah,E.,&Bostaph,L.(2008).Nampa Family Justice Center Process and Outcome Evaluation.Boise,ID:Boise State University.Hoyle,C.&Palmer,N.(2014).Family Justices Centres:A Model for Empowerment International Review of Victimology,20(2),191-210.Duke,M.R.,Schebler,K.,&Ruhland-Petty,T.(2015).Workplace dynamics in affiliational organizations:A case study of a one-stop agency serving victims of intimate partner violence.Journal of Workplace Behavioral Health,30(4),363-378.Hellman,C.M.&Gwinn,C.(2017).Children exposed to domestic violence:Examining the effects of Camp HOPE on children’s hope,resilience,and strength of character.Child and Adolescent Social Work Journal,34,269-276.但是缺少严格的评估来支持这些机构的积极作用与它们自身内在要素之间的逻辑关系,不仅家庭司法中心有这样的问题,其他基于反对家庭暴力的项目亦是如此(Gwinn&Strack,2010)。②Gwinn,C.&Strack,G.(2010).Dream Big:A Simple,Complicated Idea to Stop Family Violence.Tucson,Arizona:Wheatmark.

二、研究方法

(一)研究范围

如上文所述,家庭司法中心运行没有固定的模式,而是基于由优秀实践范例和受害者直接反馈形成的指导原则。根据设想,社区将根据自身的领导力、基础设施、合作伙伴、人口特点、受害者的需求与可以使用的资金,致力于构建其家庭司法中心的运行策略。

为了获取研究所需的数据,并明确以家庭司法中心的名义开展行动的机构(这些机构自称是家庭司法中心,并且拥有多机构联合办公的特征)。在排除其他社会联合应对项目(CCRs)的情况下,研究团队使用以下四个标准来界定家庭司法中心:1.整合在一个框架内;2.不同的机构参与;3.拥有多种处分权利;4.为家庭暴力的成年受害人提供服务。换言之,如果将不同的机构整合在一个框架内,使其拥有多种处分权利,并为家庭暴力的成年受害人提供服务,我们就将其界定为家庭司法中心。其他类型的整合型模式并不在我们的研究范围之内。

除了上文所述的四个核心要素之外,家庭司法中心也有各自的特点。其中一些区别可能包括家庭司法中心所提供支持服务的对象(例如家庭暴力、性攻击、虐待儿童、虐待老人、贩卖人口)、组织结构、牵头机构、伙伴机构、受案过程、机构规模、提供的支持服务类型、在现场或通过转诊提供服务的比例。每家家庭司法中心的合作机构也可能各不相同。例如,与家庭司法中心合作的机构一般包括行政执法机关和检察机关,这也作为定义家庭司法中心过程中所需的要素,但一些中心缺乏这些提供现场支持服务的合作伙伴,却基于与其他政府机关的合作伙伴关系而称自己为家庭司法中心。③联盟并不认为缺乏刑事司法合作伙伴的“多机构中心”是家庭司法中心,无论该中心是否自称为家庭司法中心。此外,一些中心可能与政府机构联合办公,但却缺乏统一的受案系统,而联盟和其他中心则认为在真正的家庭司法中心模式中统一的受案对协调服务是至关重要的。

使用限制性的标准,我们可以在研究时明确研究的方向,并在必要时灵活地控制研究范围。一个重要的注意事项是,虽然儿童保护中心符合四项标准中的三项,但除非它们与家庭司法中心集中办公,否则它们也被排除在我们的研究目标清单之外,因为它们并非为家庭暴力的成年受害者提供服务。虽然儿童保护中心和家庭司法中心承担的任务是相似的,但两者的受众人群和行为目标并不相同。①https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/192825.pdf,https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/ojjdp/218530.pdf。

2015年10月至2016年3月,研究小组编制了一份初步研究对象清单,通过三个主要来源来选取正在运营的家庭司法中心:1.联盟已知的家庭司法中心名单;2.来自反针对妇女暴力联邦基金接受者名单;3.集中通过网络搜索为家庭暴力的成年受害者提供服务的中心。联盟为其所有成员(包括家庭司法中心联盟成员)建立了一个会员数据库,从这个数据库中,我们获取了76家符合四项标准的家庭司法中心联系信息。

我们通过网络搜索到了许多不同类型的相似机构,但它们都不符合我们研究所制定的家庭司法中心界定标准,因此我们将其排除在我们的研究范围之外。②用于搜索的关键词包括:家庭倡导中心、家庭安全中心、家庭司法局、家庭暴力服务中心、一站式中心、家庭暴力资源中心、家庭暴力中心和总统家庭司法中心倡议。例如,一些机构因为并非专门针对受到家庭暴力的成年受害人及其家庭提供支持服务而被排除在外。例如,纽约迪尔菲尔德的家庭保护中心为边缘智力或智力残疾者(包括但不是针对家庭暴力受害者)提供服务。也有其他机构被排除在外是因为主要为虐待儿童案件受害者提供服务,但不为成年人及其家庭提供类似的服务(即儿童保护中心模式)。在搜索中我们发现的一些机构虽然向家庭暴力的成年受害者提供了服务,但侧重于单一的服务类型,如法律指导或宣传。例如,反家庭暴力法律援助中心是用关键词“家庭暴力中心”找到的,但它是一个作为法律援助机构运作的单一机构。美国家庭保护中心是以“家庭保护中心”为关键词找到的,但它却是一个专注于保持家庭完整的机构。

我们通过南缅因大学马斯基公共服务学院定期制作的暴力侵害妇女问题办公室联邦基金被授予者情况报告来确定具体的家庭司法中心名单。马斯基公共服务学院提供了一份暴力侵害妇女问题办公室基金被授予者名单,其中部分被标明为“家庭司法中心”,并说明其申请基金的目的是促进对犯罪人的逮捕和改善保护令执行,另外有的基金被授予人将“家庭司法中心”作为它们的名称的一部分,或者在基金使用方向和目标方面提及“家庭司法中心”或“司法中心”。③其他受赠者包括城郊攻击、家庭暴力、约会和跟踪暴力援助方案以及制止暴力侵害妇女行为模式方案。

从马斯基公共服务学院提供的文件中,我们确定了104个符合条件的受捐助机构,其中的78家已经被纳入我们的研究范围。我们还进行了额外的网络调查,以确定是否将其余26家机构纳入范畴。根据调查分析,有15家机构被确定为不符合家庭司法中心的标准。例如,通过进一步的调查,堪萨斯城家庭司法中心实质上是一家少年法庭。

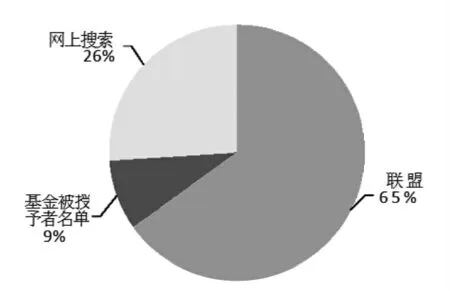

通过上述三个来源,我们一共确定了117家家庭司法中心。如下页图1所示,占65%的76家家庭司法中心通过联盟确定,占9%的11家通过基金被授予者名单确定,占26%的30家通过网上搜索确定。

图1 家庭司法中心识别来源占比情况

必须指出的是,无论是通过暴力侵害妇女问题办公室获得联邦基金被授予者名单或网络搜索确定的家庭司法中心(如上所述)来确定研究对象名单的,两者都有一定的局限性(例如通过网络上对于中心的描述很难确定它们的办公地点)。目前我们已明确的家庭司法中心名单也仅反映了在2016年春季研究团队编制清单时运作的那些机构。联盟估计,目前全国有15至20个社区正在积极谋求建立家庭司法或多机构合作中心。在数据收集期间或之后,这些中心和任何其他类似的行动都不包括在研究范围之中。

(二)研究手段

项目小组以逻辑模型为指导制定了一项调查问卷,收集有关家庭司法中心投入和活动的数据,以衡量它们的变化情况以及运作特点,作为可评价性评估的一部分。这项调查旨在支持两个主要研究问题:1.家庭合作中心是什么样子的?2.它们能否支持正式的评估工作?

为了解决第一个问题,调查问卷会从以下方面收集信息:

·中心的任务

·组织架构

·合作机构

·政策与程序

·中心所处地区的人口统计学特征

·目标人群

·运行状态

·机构规模

·服务人口的人口统计学特征

·中心提供的服务

为了解决第二个问题,调查问卷会从以下方面收集信息:

·受案流程

·报案人数据收集

·接受服务者数据收集

·数据储存能力

·提供数据以支持评估的能力

为支持数据收集的一致性,研究以数据收集协议为指导纲要,协议包括一个简短的同意流程,然后是一份可以通过电子或书面复制的调查问卷。该文书尽可能有效率地收集信息,以鼓励提高参与率。

(三)数据收集

数据收集分两个阶段,一是预测调查阶段,另一个是全面调查阶段。

2016年6月7日,项目小组向事先确定的4个家庭司法中心发送了调查问卷的试行版本,预测调查阶段开始。①预测调查阶段参与的中心包括:楠帕家庭司法中心、安全之地家庭司法中心、阿拉梅达县家庭司法中心以及新奥尔良家庭司法中心。调查问卷根据前调查阶段的反馈意见略作修订:即调查略有缩短,在提问措辞不清楚的地方予以澄清;增加了一个问题,以记录中心工作人员数量,以免接受调查者无法提供合作机构的人员配置信息。预先测试的受访者领取了少量津贴(25美元),以作为对他们参与调查的补偿。

2016年8月23日,Abt咨询公司的项目团队发送电子邮件或书面信件将调查问卷发送给所有具有有效电子邮件或邮寄地址的家庭司法中心,全面调查阶段启动。②四家参与预测调查阶段的中心不再重复调查。电子邮件介绍了这项研究及其预期目标,包括联系信息、被调查者的专用链接(即只有电子邮件收件人才能访问该链接),以及暴力侵害妇女问题办公室(OVW)对该项目提供支持的信息链接。电子邮件中还包括该文书的PDF版本的链接,使参与者可以选择手工完成调查,并扫描后邮寄回Abt咨询公司的项目团队。书面信件包括一封介绍性信函,解释该项目、预期目标和项目联系信息,以及文书副本、暴力侵害妇女问题办公室(OVW)支持信副本和一个贴有自动地址的寄回信封。每一个受访者可以领取津贴(50美元),作为他们的参与费用。

2016年9月20日,研究项目组向所有拥有有效电子邮件地址但未回复的受访者发送了第一封提醒电子邮件。2016年10月6日,项目组开始致电未回复者,以鼓励他们参加或协助完成该文书。项目组进行了多轮后续接触,为完成文书提供技术援助。作为这一过程的一部分,Abt咨询公司确认了相关联系人及其电子邮件地址。

2016年12月13日,Abt咨询公司开始审查所收到的调查回复,以检查是否完整,并确定是否有必要对个别参与者开展进一步调查措施。对在线调查版本的实质性审查于2016年12月28日完成,对PDF和书面版本的审查于2017年1月12日完成。Abt咨询公司删除了一个重复回复,并提出19项澄清要求,以澄清以下问题:

·对于合作机构位置的困惑

·对于答复者所提供信息的困惑(例如有的答复者表示其服务对象中有98%的男性与2%的女性)

·虽然完成了大部分的问卷,但还是遗漏了一些问题

Abt咨询公司于2017年1月12日开始与调查参与者联系,提出后续问题。最初通过电话或电子邮件与参与者联系,如果他们没有反应,Abt咨询公司不会尝试与他们再次联系,后续行动于2017年1月30日完成。

研究团队总共向117个家庭司法中心分发了调查问卷,供纳入研究(117个中心采用硬拷贝,90个以电子方式进行电子调查,包括对仪器进行预先测试的4个中心)。在项目的技术援助阶段,由于各种原因,20个中心(尚未对文书作出答复)从名单上被除名。这使得纳入研究的中心总数从117个减少到97个。在这97个中心中,我们共收到63个答复。

(四)数据局限性

首先是低反馈率。60%的反馈率低于预期的75%。鉴于反馈率低,调查结果可能不完全适用全国性的中心,因为我们无法预测那些未反馈的家庭司法中心的情况。

其次是反馈偏差。由于我们的分析取决于自陈报告的数据,而鉴于之前提到的研究目标,反馈可能偏向于受调查家庭司法中心的立场,他们有兴趣参与评估有可能是为了符合总统的家庭司法中心计划(PFJCI)最佳实践。同时,也可能存在符合标准的家庭司法中心,但其本身却不确定自己的主体资格,因此没有回应我们提出的请求。

三、家庭司法中心的基本特征

为了帮助更好地理解美国运营中的家庭司法中心的情况以及它们之间的异同,我们从以下六个方面开展研究,并描述了参与调查的52家家庭司法中心的基本特征,包括运营状况、项目管理、资金状况、地理分布、服务受众和服务提供。

(一)运营状况

回复者被要求按比例描述52家家庭司法中心的运营情况。88%的回复表明其中心处在完全运营状态,意思是中心正常运营并按要求服务受众。4家中心表明其状态为运营,但处在半运营状态(例如场所未全部完工、合作方未全部进场等)。只有2家表明其处在筹划阶段(不是发展阶段)。

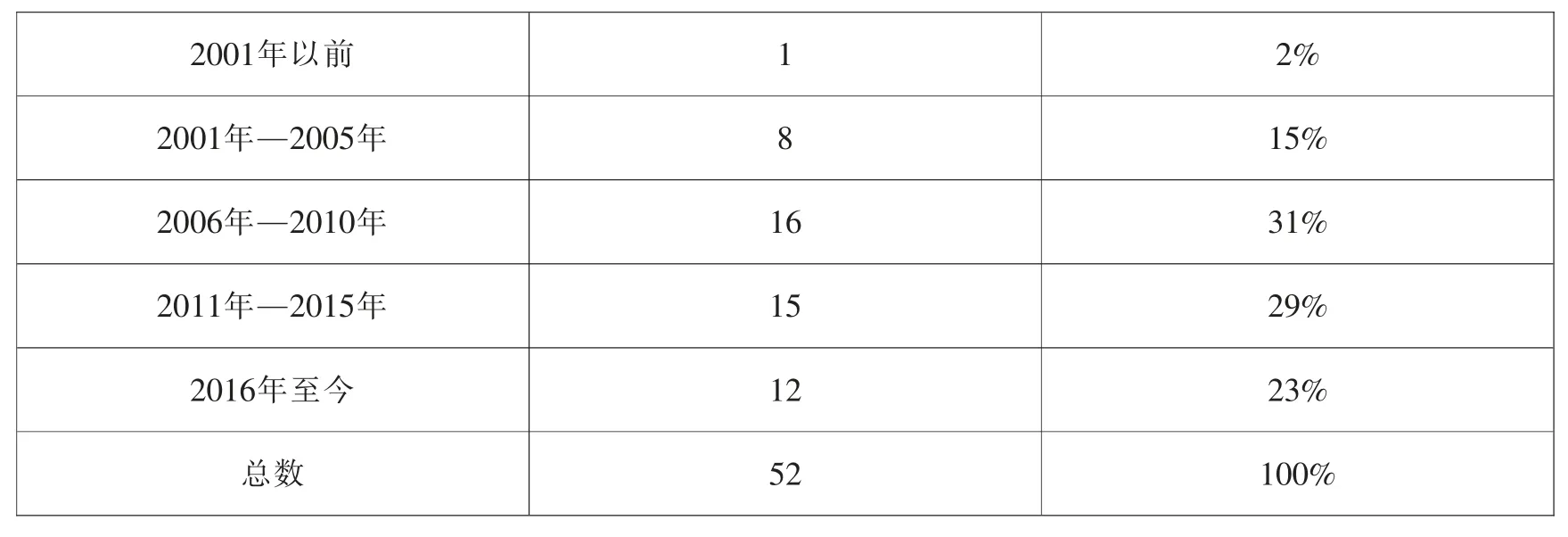

关于运营年限问题,尽管社会联合应对项目的实施追溯到上个世纪90年代,家庭司法中心运动直到21世纪才得以盛行。52家中心如预期回复了本问题,除1家以外,其余都是在2001年后起步或全面运营。如下页表2所列,60%的受研究中心在2006年至2015年全面运营。参与研究的中心平均运营年限近6年(截止到2016年秋天)。

表2 中心已经(或计划)全面运营的年份

关于家庭司法中心或儿童保护中心协作模式,本调查询问受访者是否是家庭司法中心或儿童保护中心协作模式的一部分,49个回复中近半数(49%)选择“是”。通过访谈,项目组得以了解受访者正确的协作模式以及识别错误回复(即回复是家庭司法中心或儿童保护中心模式一部分的一些中心其实并不是)。参与跟进访谈的24家中心中,10家确认它们不是家庭司法中心或儿童保护中心协作模式的一部分,因此,实际上是家庭司法中心或儿童保护中心协作模式的一部分的中心数量从24家减到14家,占27%(包括4家未响应跟进访谈)。

楠帕家庭司法中心是家庭司法中心或儿童保护中心模式的一个例证。在这家中心,家庭司法中心和儿童保护中心被整合在一个办公地点,共享一个集中受案流程,统一存储数据。案件受理人员同时为两个中心服务,但根据不同的受害人情况,为其提供服务的团队不同。另外2家中心的运营也参照类似模式,另7家参加跟进访谈的中心表示办公地点与儿童保护中心共享或者紧邻,但有着独立的受案流程、数据库、自主管理,且不是家庭司法中心或儿童保护中心协作模式的一部分。

关于员工和志愿者,因为独特的家庭司法中心结构和类似的多机构联合办公的协作模式,使得我们很难精准获取每年分配给中心的员工人数。大部分中心雇佣一支行政管理团队(尽管有时候团队成员仅包括一名总监和一名行政助理),并和其合作伙伴机构签订合同可以分配员工前来协作。然而,协作机构人员的流动不仅仅限于在中心和中心之间,更甚至是同一家中心内逐月流动。有些员工被分配到某一家庭司法中心全职工作,一些可能是兼职或者一周去几天,有些则流动少一些,例如一月一次。许多中心的志愿者根据固定时间表提供服务或按照实际需要来报到。本调查列出一系列关于分配到中心的员工人数问题(含全职和兼职),但只有小部分回复者回答了员工总人数。从那些回复本问题的中心提供的信息来看,平均分配给中心的全职员工人数为25名(回复中心数:13家),平均兼职员工人数11名(回复中心数:11家)。最多的全职员工人数47名,最多的兼职员工人数133名。

大多数回复者提供了其中心的志愿者人数。主要中心(数量:47家)的平均志愿者人数为9名,最多为50名。

(二)机构命名和管理

参与研究的52家中心中,超过3/4(77%)的中心以“家庭司法中心”命名。15%的中心不自称“FJC”但在名称中包含“家庭”一词。1家中心的名称包含“家庭暴力”,3家中心名称特别,包含了某个特定个体。

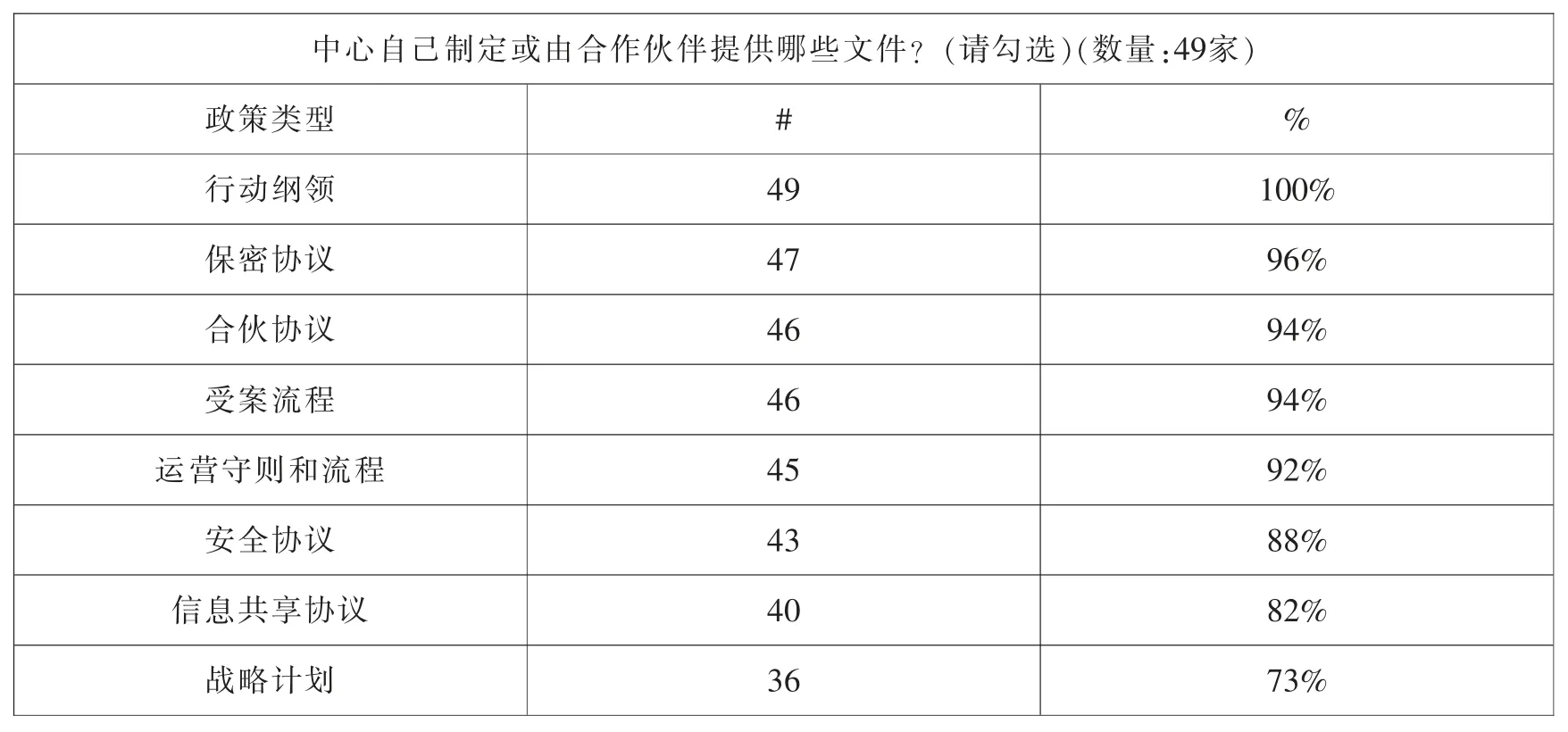

在项目指导上,大部分回应者(48家回应者中的81%)表示他们的中心有自己的或者被颁发的指导守则。回应者还被要求提供中心自己制定或者由其合作伙伴提供的文件名称。如表3所示,所有回应者(数量:49家)有行动纲领,绝大部分回应者表示自己制定保密协议(96%)、合伙协议(94%)和受案流程(94%)等。

表3 制定的政策

家庭司法中心的员工和联盟机构对于家庭司法中心模式的成功至关重要。理想化状态是促进协作、相互信任、发挥合作员工的能动性,合伙机构的员工必须在一起办公。如前文所述,联合办公是研究中心入选的四大标准之一。83%的回应者(数量:44家)表示中心在一个地点办公,8个回应者表示他们的机构在一个地点办公但至少有一个附属机构(平均数量:3家)。

合作机构的数量和种类是任何一家中心成功的关键。如果合作机构的数量太少或员工不足,那么“同一屋檐下”的成功模式就会受到很大限制;客户可能会花费更多等待时间,提供服务种类单一,提供的服务并不能按照个体的特别需求来定制,且最终不得不寻求其他渠道的帮助。太多的合作机构或者员工对基础设施(例如办公空间、员工的管理和监督)和发展及维护紧密的合作伙伴关系(例如中心内外员工的频繁流转、员工互动和信任的缩减,对员工职责岗位和专长的不熟悉)带来挑战。如前文所述,多机构合作办公也是被挑选的四大标准之一。

回答此问题的47家中心中40%表示有6-10家合作机构。12%的机构表示最低的合作机构数量是3-5家,超过15%的中心表示有超过20家合作机构。

参加研究的中心所列出的合作机构种类相当可观。例如,至少列出一个合作机构的中心所提到的是社区组织和受害者服务机构。有4家没有提到刑事司法中心。①没有将刑事司法中心列为至少一个合作机构的中心中,仅一家既没有列任何社区组织也没有列受害者服务机构,其列出的合作机构为同伴关怀顾问和精神卫生中心。40%的回应者列出至少一个合作机构即刑事司法中心(数量:48家)和法制宣传部门或法庭。

(三)资金状况

在设计调查问卷时,资金状况是七大关注问题之一。因此,设计了一系列的有关中心年度运营预算数额,实际运营中是否入不敷出、收支是否平衡或预算是否高于实际支出的问题,并要求它们列出各自的三大资金来源。回答此问题的46%家中心平均年度运营预算近635,000美金(回应者被要求仅列出中心用于自己员工、项目或服务、基础设施的费用,排除合作伙伴的预算或支援)。最少的运营预算是64,000美金,最多的是280万美金。总体来说,城市地区(例如纽约市、奥克兰、纳什维尔和孟菲斯)大规模的中心拥有富足的预算(约100万美金)。48家回复的中心回答了在上一个财政年度是否入不敷出、收支平衡或预算是否高于实际支出的问题,69%表示收支平衡,16%超预算,15%预算有盈余。

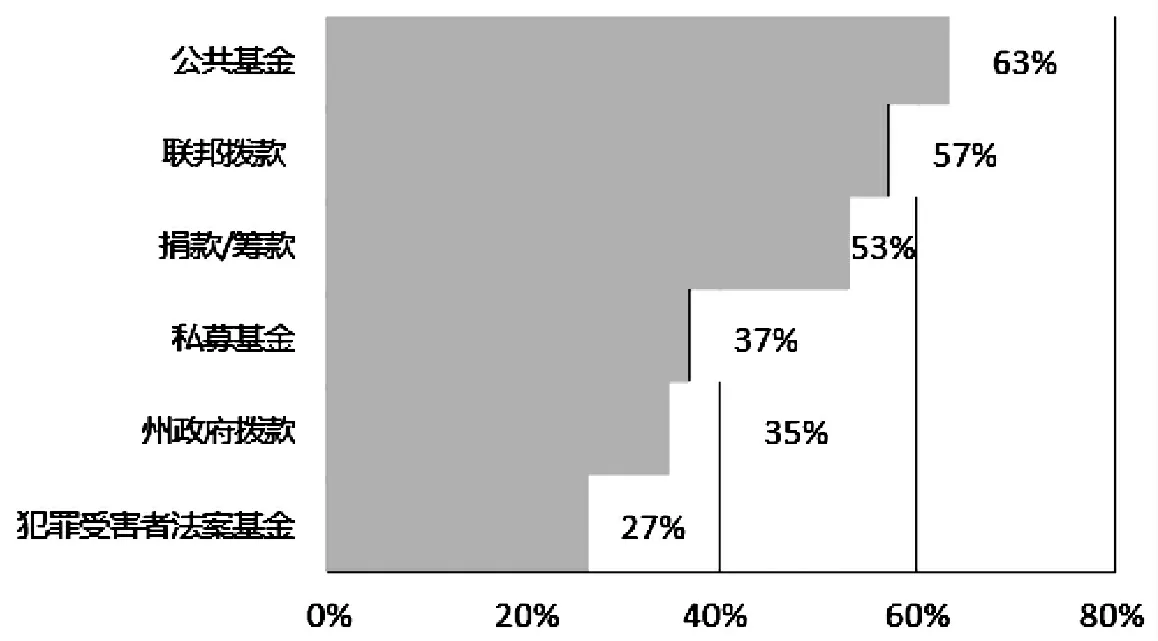

一般而言,主要资金来源分别是公共基金、联邦拨款和捐款或筹款,回应资金来源问题的中心(数量:49家)表示资金分别来源于公共基金(63%)、联邦拨款(57%)和捐款或筹款(53%)。最少见的主要资金来源是犯罪受害者法案基金(27%)。详见图2列出的具体资金来源(回应此问题的中心可重复选择适用选项)。

图2 资金来源(数量:49家)

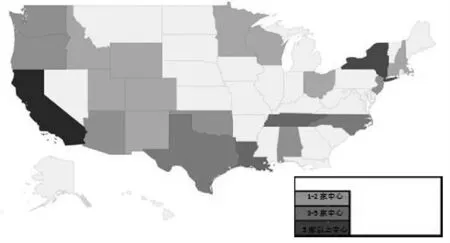

(四)地理分布

从接受研究的中心所收集到的数据显示,中心遍布全美24个州(49家回应)。如图3所示,来自中心多元化的地理分布为西部地区(39%)、南部地区(37%)、东北地区(20%)。只有少部分中心表示为中西部地区提供服务(6%)。回应本问题的中心所展示出的地理分布与列表中登记的87家中心的地理分布略有差异,后者更多集中在西部(47%),中西部(11%)、南部(28%)以及东北部(14%)的集中密度略低。

图3 美国家庭司法中心的地理分布

回应者也被要求选择回答中心所处地段的类型。回复(数量:51家)显示,在中心城市地区占绝大多数(82%),大城镇地区占少数(12%)。只有6%的回应者选择了城郊地区或郊区。①中心城市的定义是常住人口5万以上,大城镇地区指人口在1万至5万之间,城郊地区指人口在2 500以下。

(五)服务受众

首先是客户总数问题。“客户”一词的定义大致如下:

·“完成受案评估流程的个人”

·“前来中心要求援助的个人”

·“联系过中心并填写过正式表格的个人”

·“曾因家庭暴力受害而接受过地区律师或家庭司法中心其他合作机构服务的个人”

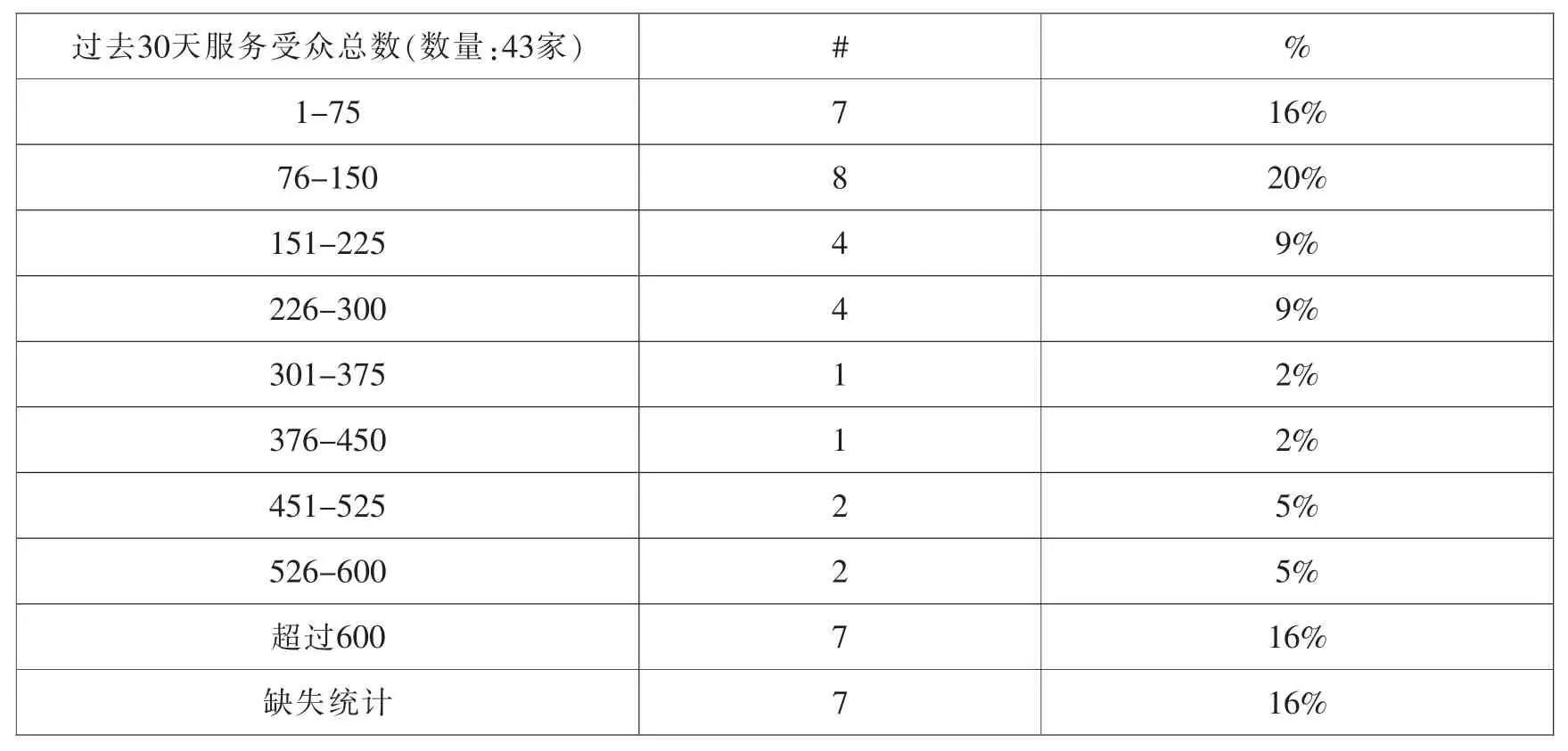

回应者被要求回答在过去30天内服务过多少客户。43家中心回应了本问题,36家给出了具体数字。其中16%回复在上个月服务人数为1-75名。另16%回复在上个月服务总人数超过600名。详见表4所列具体客户数量分布。

表4 过去30天服务受众总数

从提供数字的中心(数量:36家,排除未提供数据的7家)的回复来看,平均每月的服务人数接近329名。最少每月服务22名客户,最多1 685名。

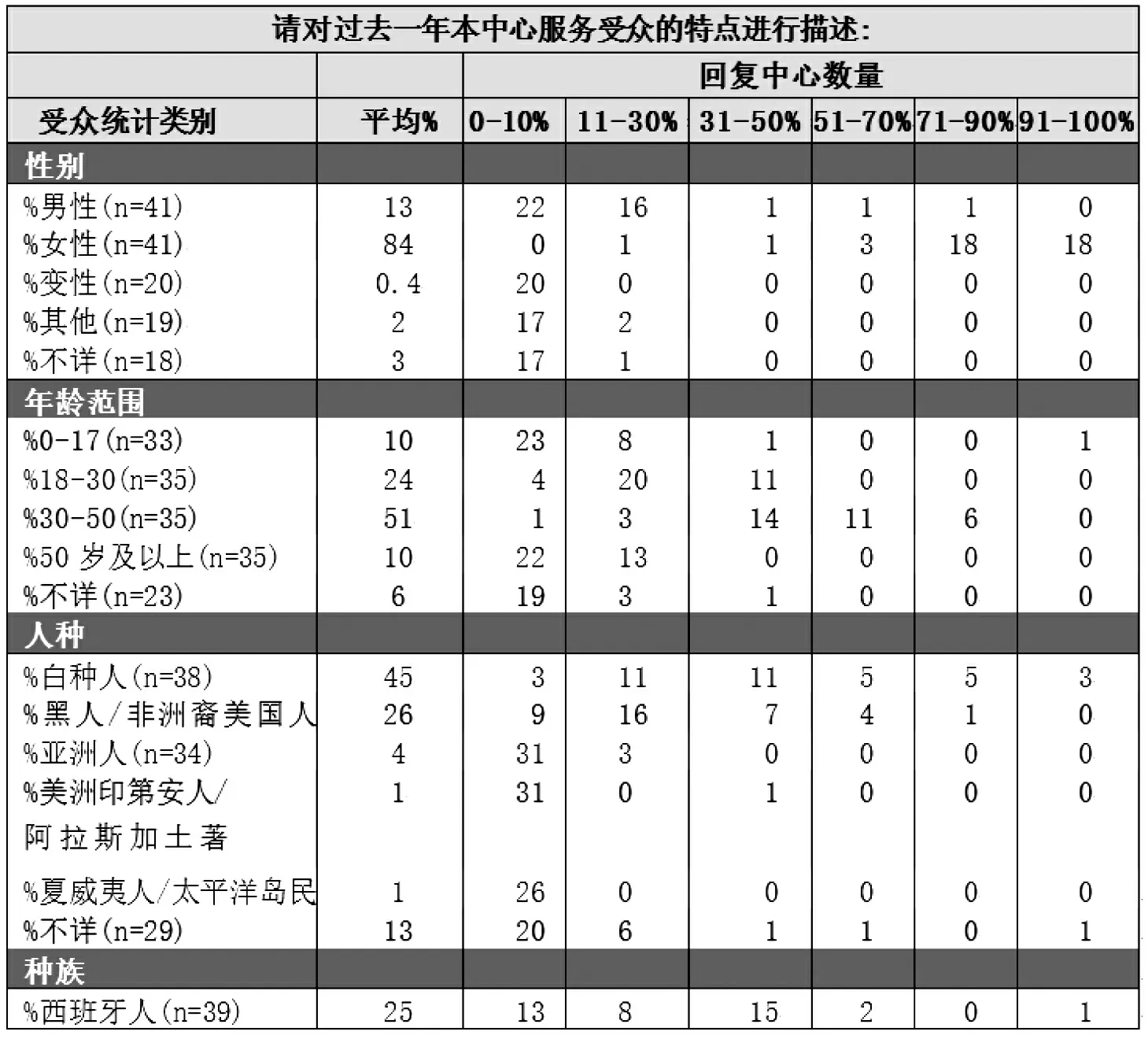

其次是服务受众的人口统计学分析。研究团队要求受访中心提供资料,说明它们过去一年服务受众的人口统计学特征(如性别、年龄、种族和族裔)。根据提供这一信息的受访中心回复(答复率见下页表5),上年度的服务受众大多是白人(45%)、女性(84%)、30至50岁之间的客户(51%)。平均而言,25%的服务受众被确定为西班牙裔。

需要指出的是,虽然大多数家庭暴力受害者是女性,但许多方面(包括犯罪统计数据以及家庭司法中心服务受众研究分析)都证明了男性遭受家庭暴力的情况。同时,2010年《全国反暴力委员会方案》研究表明,变性者群体的受害率远远高于一般人口。

表5 上一年度家庭司法中心服务受众人口统计学特征①本表中所列百分比为中心直接提供,并非加权计算结果。

(六)服务提供

服务提供是家庭司法中心的基石。因此,本研究也旨在清晰地列明各中心提供的服务,包括在哪里提供服务,如在现场,还是在附属机构或通过介绍给别的机构(即不是通过合作机构),以及目标服务是否恰当地与暴力或特别受众群的需求相吻合。回应者并没有对“现场”“附属机构”或“非现场”给出明确定义①需要澄清的是,通过介绍提供的服务不是指“通过合作机构”。。基于此,每个机构的理解可能略有差异(例如有些机构将“非现场”定义为在社区内设立的合作机构提供服务,有些机构则认为并不特指合作机构,而是其他机构)。因此,在不同提供服务的中心间继续探寻差异,就必须认识到中心自身对这些定义的认识就存在差异,并且可能缩小了跨站点横向比较的范围。

44%的回应中心报告了在现场、附属机构、非现场或通过介绍提供的服务类型。总体来说,中心列出的相近服务(无论在哪个场所提供)为:宣传、法律援助(刑事司法援助)、安全规划、交通。所有回复本问题的中心都在某些能力范围内提供这些服务。事实上,大部分中心都表示对所列出的服务项目都在不同程度上提供支持。最少见的中心服务内容是(不限场所)军事援助(73%)、盲人受害者援助(68%)、VOICES委员会(一群由受害人主导为中心提供宣传服务的组织)(50%)和其他服务(18%)。

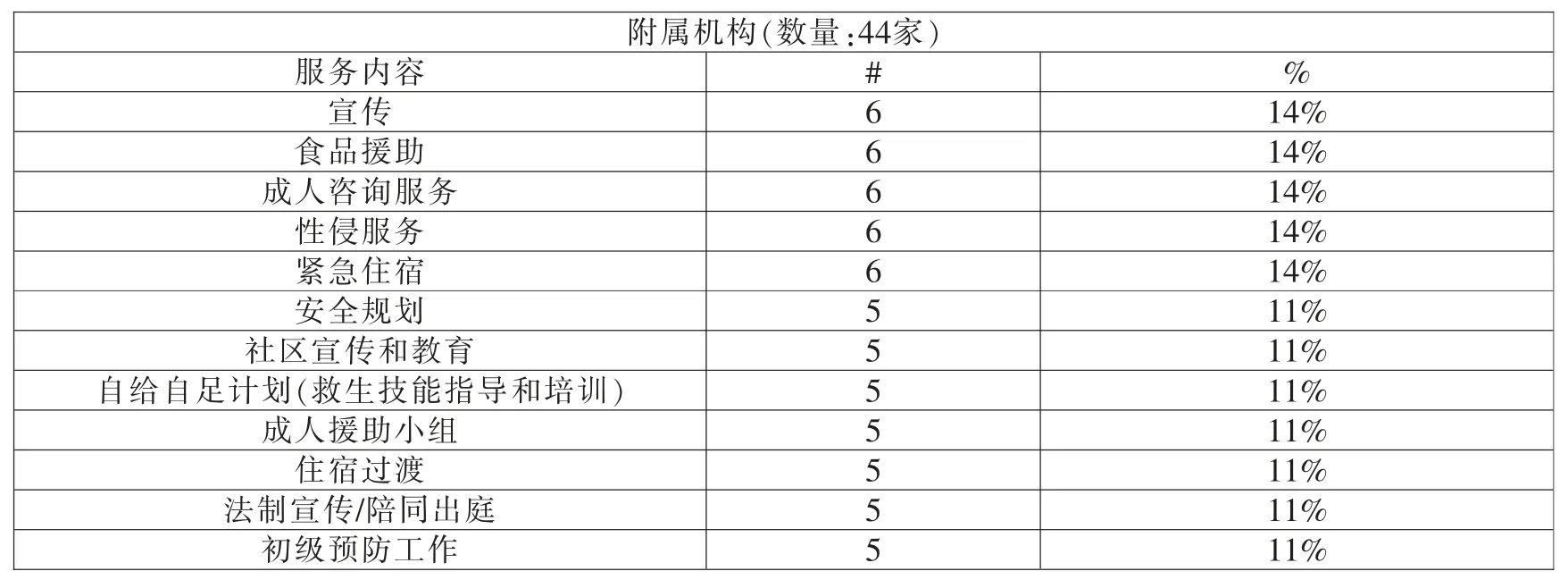

然而每个地点提供的服务内容存在差异。例如,在现场提供的服务主要是安全规划和宣传,非现场提供的服务主要是性侵伤势检查和儿童保护服务或儿童福利服务。总体上说,包括以下五种类型的服务:第一种是现场提供的服务。下页表6展示了超过3/4的中心回复提供的现场提供服务的类型(数量:44家)。图表显示最普遍的现场服务内容为安全规划和宣传(各100%)。第二种是附属机构提供的服务。表5展现了附属机构提供的服务内容。回复的44家中心里11%在现场、附属机构、非现场或通过介绍提供服务。②该数据包含7家回复没有附属机构的中心,它们却在本问题中回答通过附属机构提供服务。只有6家中心报告有附属机构。附属机构提供的最常见的服务为宣传、食物援助、成人咨询服务、性侵服务和紧急住宿(每项接近14%)。

表6 附属机构提供的服务内容

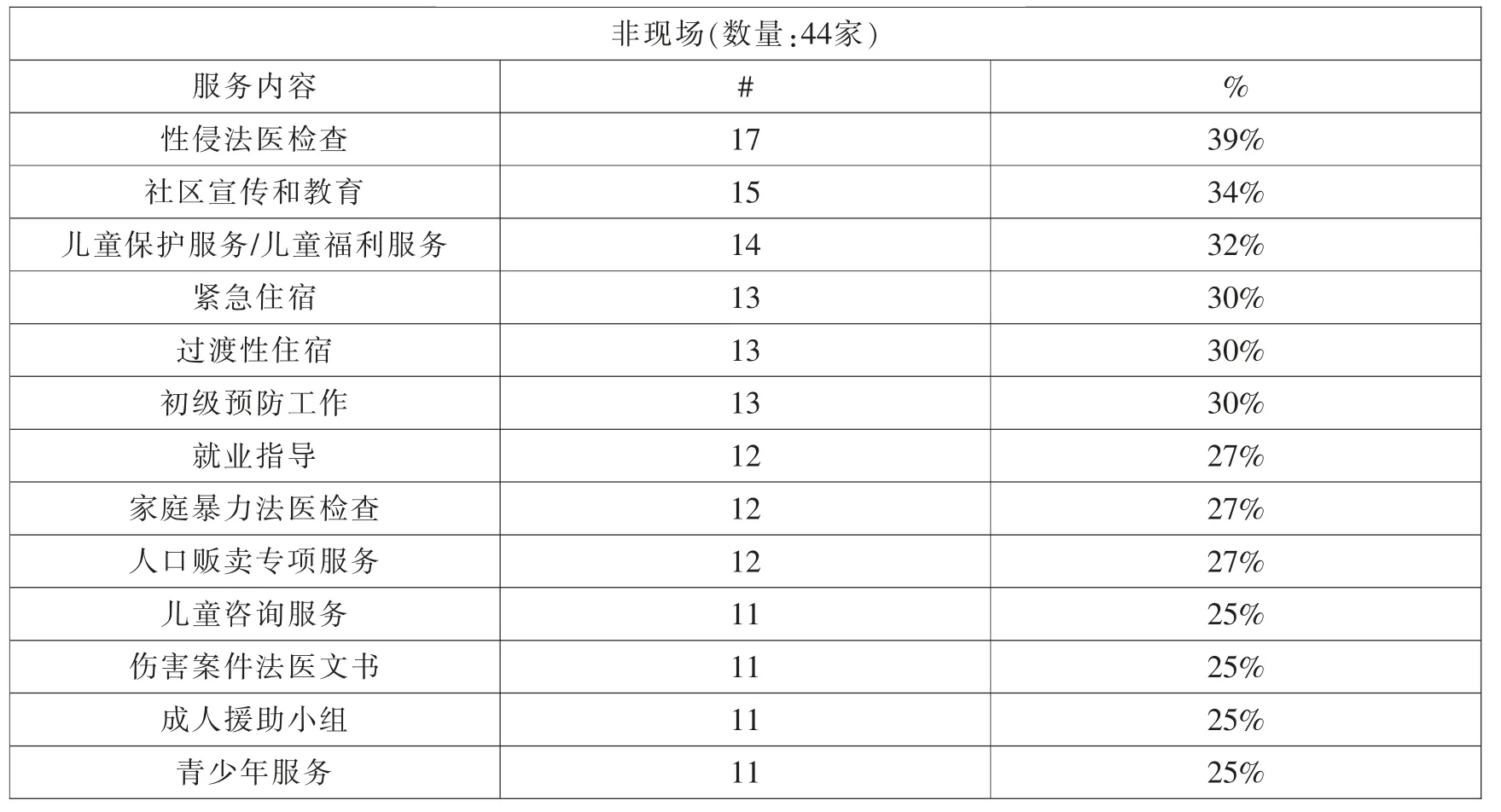

第三种是非附属机构提供的服务。44家回复中心中至少1/4列出了表7所含的非现场提供的服务内容。非现场提供的服务中最普遍的项目是性侵伤害检查(39%)、社区宣传和教育(34%)以及儿童保护服务或儿童福利服务(32%)。

表7 非现场提供的服务内容

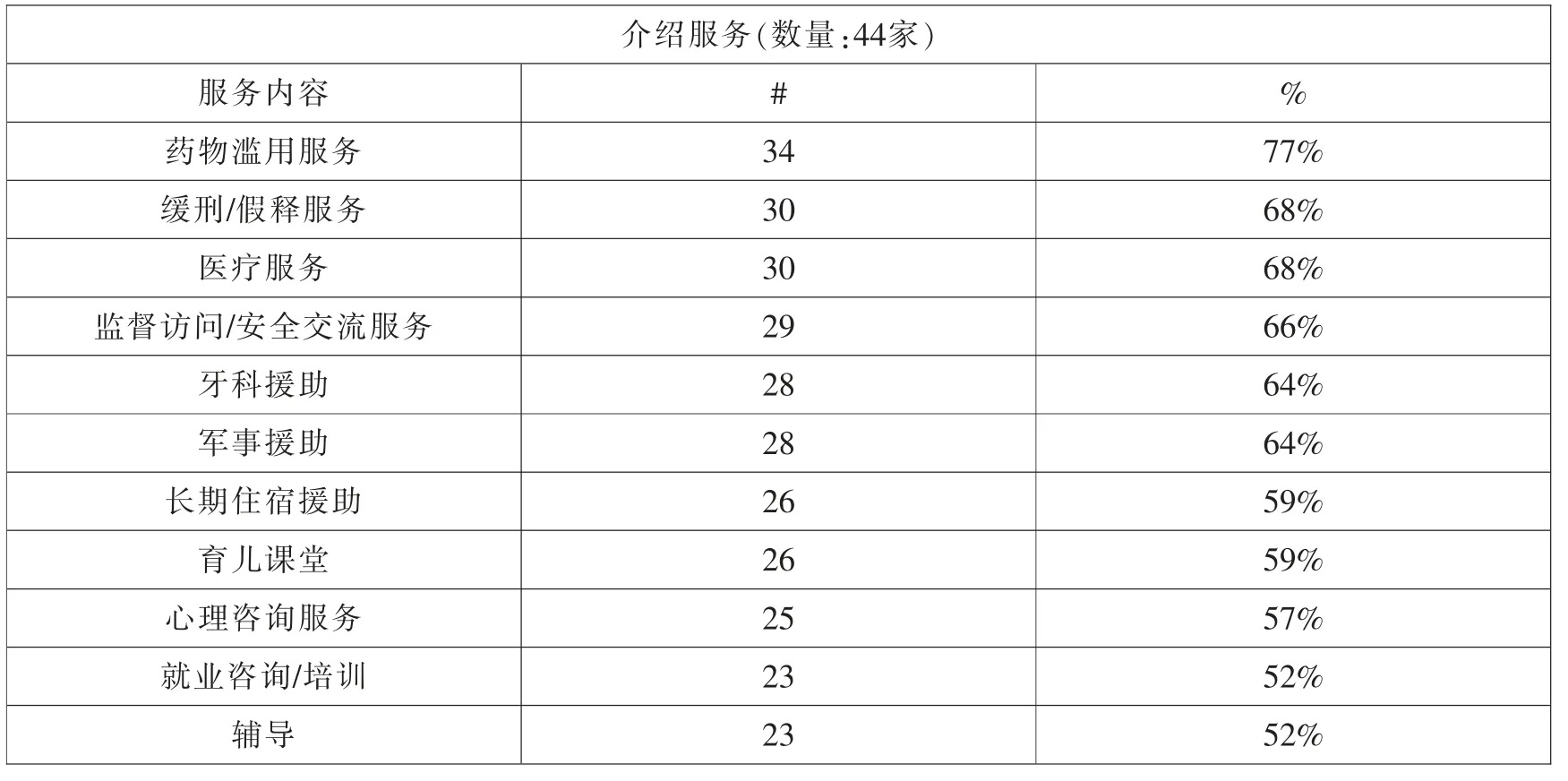

第四种是通过转介提供的服务。回复的中心中超过半数提供了表8所列服务内容。通过转介提供的服务主要是药物滥用服务(77%)、医疗服务(68%)、缓刑或假释服务(68%)。

表8 通过介绍提供的服务

第五种是针对暴力侵害所提供的服务。回应者(数量:49家)所列出的被服务对象面临的最普遍的暴力行为是家庭暴力(92%)、青少年约会暴力(71%)、虐待老年人(65%)和成年人性侵(63%)。接近33%的回应者表示服务过所有以上暴力类型的受害者。详见图4所列暴力类型。

图4 所提供的服务类型