杭州西湖“放鹤亭”景观探微

姚巧娟

(浙江农林大学风景园林与建筑学院,浙江杭州 310000)

动物是园林中最活跃的要素,计成在《园冶》中对吉鸟祥禽多有溢美之辞,如“好鸟要朋,群麋偕侣”。江南园林中的观鹤景观不胜枚举,以鹤为题材的园林绘画诗词也不计其数,是江南传统园林中动物文化景观的代表。[1]文震亨《长物志·卷四·禽鱼》首篇就讲述了如何养鹤训鹤。[2]清初吴宝芝的《花木鸟兽集类》,[3]收集整理了历代文史经卷中记录的近20 种鹤文化现象。但是今天关于鹤景的研究多为文学、绘画、生态领域的研究,对园林中观鹤景观的研究着墨不多。

经过文献整理发现,林逋孤山放鹤对江南传统园林中的观鹤景观影响巨大。基于以上内容,以西湖放鹤亭为切入口,研究园林中的观鹤景观,以期对园林动物景观有启示作用。

1 赏鹤文化源流

鹤文化萌芽于3000 多年前,关于鹤的文字出现,但未有明显的鹤景记录。《诗经》中有《鹤鸣》曰:“鹤鸣于九皋,声闻于野。”[4]对此记载,另有《毛诗序》解释:“《鹤鸣》,诲(周)宣王也。”即用鹤的栖境和善鸣比喻身隐而名著的贤人,教诲最高统治者任用他们。因此,鹤的艺术形象一出现就被赋予了高尚的品质而人格化了。

我国养鹤训鹤史,最早的记载见于《左传·阂公二年》:“狄人伐卫,卫茹公好鹤。鹤有秉轩者。”[5]可见鹤在早期出现时就受到上级阶层的尊崇和喜爱。殷周秦汉,随着囿的出现,鹤景出现在王族宫苑以及私家园林中。这时期的鹤被赋予祥瑞的象征,并有着强烈的政治关联性,也带有祭悼和恭孝的意象。[6]

魏晋南北朝时期,鹤文化涉及文学、艺术、宗教等诸多领域,初现繁荣,“鹤”意象成为了隐逸的象征。同一时期,兴盛的道教和魏晋玄学促进了鹤的仙化意象。其次道教的兴盛也使得寺观园林异军突起,道教崇尚自然无为,反璞归真,因而飞禽走兽徜徉其中。据《洛阳伽蓝记》卷二《亭山赋》载:“白鹤生於异县,丹足出自他乡。皆远来以臻此,藉水木以翱翔。”可见鹤在寺观园林中经常出现,是一幅人鹤相偕、天真野趣的动人画面。[7]

魏晋时期还出现了《相鹤经》,说明古人对鹤开始有较细致的观察和养鹤经验的积累。[8]西晋镇守荆州的名将羊祜,闲暇时从附近的江陵泽取鹤来养,因此人们把江陵泽叫作鹤泽,后来整个江陵郡也被叫作鹤泽。当时人们不仅养鹤,还讲究鹤的品种,其中华亭鹤久负盛名,“(华亭),吴国由拳县郊外之野”,[9]说明江浙沿海一带古代就有鹤的踪迹且品种不凡。[10]陆机在《毛诗草木鸟兽虫鱼疏》中提到:“今吴人园囿中及士大夫家皆养之(华亭鹤),鸡鸣时亦鸣。”[11]后陆为人所谗,临刑前还叹道:“欲闻华亭鹤唳可复得乎?”[10]

唐朝时期,鹤已广泛进入诗文和绘画中。鹤清雅华美、恬淡自由的独特品质为文人所推崇,文人养鹤十分普遍。白居易在杭州得华亭双鹤而归洛阳后,为适鹤性买下履道里水宅,并不惜以两马相抵,宰相裴度更以诗乞鹤。[12]王维也曾在辋川别业放鹤,由此看出鹤在唐朝文人园林中的重要地位。浙江的青田鹤在唐朝也颇有名气。《永嘉郡记》:“有洙沐溪,野青田九里中。有双白鹄(即白鹤)年年生子,长大便去,只恒余父母一双在耳。精白可爱,多云神仙所养。”[13]唐诗人李德裕还曾托浙东元相公大夫“求青田胎化鹤”。

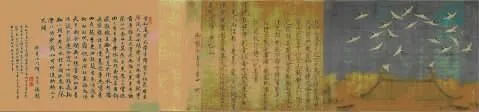

北宋诗人林逋隐居杭州孤山,梅妻鹤子的故事广为流传,宋朝的鹤文化达到鼎盛时期,在日本、朝鲜也具有重要影响。苏轼的《放鹤亭记》更是记载了其友张天骥在云龙山驯鹤,建放鹤亭之事。[14]不仅文人,上层统治者也不例外,宋徽宗作《瑞鹤图》,表达出希冀国家太平的愿望。唐宋时期的鹤象征着雅的文化品阶,代表君子之德和自由恬淡的人格,更富有人文内涵。

图1 北宋赵佶《瑞鹤图》(引自http://www.ltfc.net/img/5be397068ed7f411e26a51ff)

2 林逋孤山放鹤

2.1 概况

宋朝初年钱塘人林逋放游江淮,后移居孤山,至此二十载不入城市,不仕不娶,种梅养鹤,造园修池,建阁筑亭,进行各种园林实践活动。林逋给鹤取名“鸣皋”,它通灵性,会解诗,善识琴,能跳舞,在林逋死后,双鹤在墓上盘旋,不忍离去,最后双双悲伤地死于墓前,于是人们在林逋地墓边造了一个鹤冢,安葬它们。[15]《御览孤山志》:“元时郡人陈子安,以处士当日不娶以梅为妻,无嗣以鹤为子,既有梅,不可无鹤,乃持一鹤为孤山荣并构亭于此。”[16]历代多次修建放鹤亭,拜访孤山林逋者甚多,康熙帝也亲自书写《舞鹤赋》,题额“梅林放鹤”。林逋梅妻鹤子的隐逸生活成为流芳百世的佳话,在其后关于鹤的文字鹤绘画中都会出现,此外以林逋隐居之孤山、梅鹤为参照,名为“孤山”“梅鹤亭”“放鹤亭”者有多处,如黄龙洞“鹤止亭”,灵峰“来鹤亭”,以及朝鲜王朝著名书法家黄耆老所建“梅鹤亭”。[17]孤山“梅林归鹤”也成为清代“西湖十八景”之一和“杭州二十四景”之一。可见林逋之鹤隐西湖,对后世鹤景的影响之大。[18]

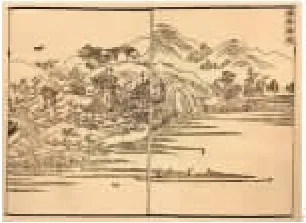

图2 《梅林归鹤图》(引自《西湖志》)[18]

图3 舞鹤赋(引自《林和靖与西湖》)[15]

图4 20 世纪10 年代孤山放鹤亭(引自《西湖孤山》)[19]

图5 20 世纪30 年代孤山放鹤(引自《西湖志》)[18]

2.2 孤山放鹤

林逋驯养的一对丹顶鹤,常常不离左右。他像父亲一样给鹤取名“鸣皋”,典故出自《诗经·小雅·鹤鸣》篇的“鹤鸣于九皋,声闻于天”,意指悠闲、高雅的隐逸生活。[14]鹤被当作家人、知己后,林逋与鹤的相处便成为最生动的鹤景。

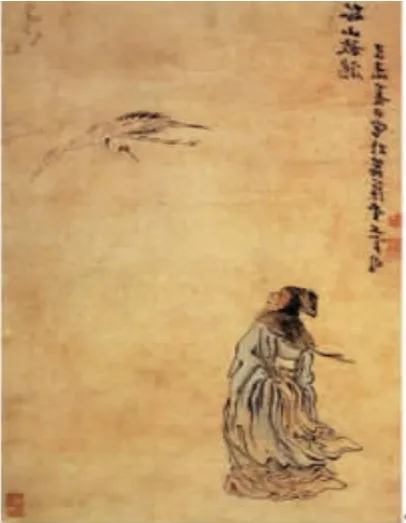

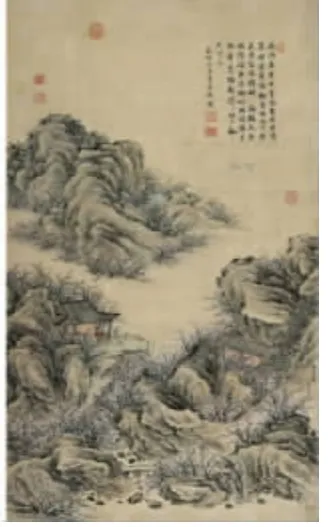

“放鹤”是孤山重要的鹤景之一。宋人沈括在《梦溪笔谈》中说道“林逋隐居杭州孤山,常畜两鹤,纵之则飞入云霄,盘旋久之,復入笼中。逋常泛小艇,游西湖诸寺。有客至逋所居,则一童子出应门,延客坐,为开笼纵鹤。良久,逋必棹小船而归”,[20]在《西湖游览志余》《西湖梦寻》中皆有此描述。可见鹤颇有灵性,起着传递信息的作用,与林逋之间的关系亲近自由。林逋亦将自己所居之处称为“林中放鹤天”,是一个与诗僧、画僧、文士雅集之处。[15]感怀于林逋放鹤,历代画家也出了许多孤山放鹤的绘画,如明代项圣谟、清代董邦达、上官周、华岩等。

图6 明项圣谟《孤山放鹤》

图7 清 上官周《孤山放鹤》

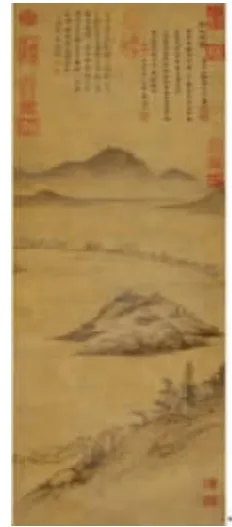

图8 清董邦达《孤山放鹤》

2.3 放鹤景观辨析

2.3.1 自然美。林逋在孤山隐居时进行了全面的园林营建活动,涉及植树、养鹤、建亭、筑阁、围园等。《孤山隐迹》写他“朝置一楼,暮横片石,相地栽花,随时植树。不三四年之间,而孤山风景已非昔日矣!”[21]林逋自称隐居处为“园庐”。《园庐》说:“桥边野水通渔路,篱外青山见寺邻。”《小隐》:“门径独萧然,山林屋舍边。水风清晚钓,花日重春眠。苒苒苔衣滑,磷磷石子圆。人寰诸洞府,应合署閑仙。”诗中描绘了林逋隐居之处近山林池水,又植繁花,苍古闲静之气犹如人间仙境,恬然自适。[22]

在林逋构建的园林建筑中,最出名的是巢居阁,位于孤山顶。巢居阁即林逋自称的山阁,《孤山志》载:“(林和靖诗)集中称山阁,今西湖志作巢居阁。”[16]宋《咸淳临安志》载:“和靖庐有巢居阁。”[23]林逋有《山阁偶书》诗:“绕舍青山看未足,故穿林表架危轩。但将松籁延佳客,常带岚霏认远村。”《西湖游览志》载林逋“构巢居阁,绕植梅花。”林逋孤山放鹤景观营造的环境近水竹,傍山林,清幽闲适,生意盎然。

《园冶》“相地”篇云:“涉门成趣,得景随形,或傍山林,欲通河沼……槛逗几番花信,门湾一带溪流,竹里通幽,松寮隐僻,送涛声而郁郁,起鹤舞而翩翩……”[1]这与观鹤景观的环境不谋而合,是中国传统文化中的“仙境”意象,代表着理想的自然环境。

2.3.2 生活美。鹤成为林逋隐居的伴侣,鹤的身形、姿态、声音、色彩、寓意也常常被林逋记录下来,写出了不少与鹤相处的闲逸生活。《小隐自题》“鹤闲临水久,蜂懒采花疏”,《林间石》“瘦鹤独随行药后,高僧相对试茶间”,《荣家鹤》“春静棋边窥野客,雨寒廊底梦沧州”,可以看出鹤像知己一样相伴于林逋左右,陪伴他拜访高僧寺客或招待来往的野客,鹤的一静一动皆成景。《园池》“岛上鹤毛遗野迹,岸旁花影动春枝”,《和史宫赞》“鹤迹秋偏静,松阴午欲亭”,字里行间可见鹤的行踪遍布园中,且鹤多悠闲清静,与植物、建筑等相得益彰,成为一幅生动的园林画。《鸣皋》“皋禽名祇有前闻,孤引圆吭夜正分。一唳便惊寥泬破,亦无闲意到青云”,鹤鸣与夜晚的圆月闲云构成了特殊的园林环境,与林逋共鸣共情。[22]

2.3.3 情感美。林逋爱鹤,全凭天性,常放鹤归天。宋代沈括在《梦溪笔谈》也说到林逋若外出,童儿放鹤归天,林见鹤便归。此外,北宋彭城隐士张天骥在云龙山上建有放鹤亭,苏轼为此作《放鹤亭记》曰:“山人有二鹤,甚驯而善飞,旦则望西山之缺而放焉,纵其所如,或立于陂田,或翔于云表,暮则傃东山而归,故名之曰‘放鹤亭’。”[14]人与鹤之间自由而默契,处于适意而两忘的状态,与造化者游,从而达到与物相忘的境界。

鹤是古人诗意园林生活的重要部分,此外还有悼鹤、乞鹤、别鹤、寄鹤、叹鹤等,寄托了古人的情感,极富人文意趣。

2.4 价值及影响

作为“岩岩气节高百世”的隐士,林逋在古往今来都得到了无与伦比的赞赏。但园林界很少人认识到林逋是个园林大家。林逋赋予鹤以最丰富的文化内涵与最极致的精神意义,从而使其园林实践成果具有最大的文化价值。

孤山鹤景是由人、鹤、梅组成的生动的隐逸园居生活场景,没有特别突出观鹤的景观建设,但鹤却恰到好处地与孤山草木水石相互融合,其内涵是是林逋与鹤之间相知相惜的人文涵义。它是鹤景在历史上由神化进入人化的一个重要转折,创造性地将鹤与梅融合成一个意象,可以说“梅妻鹤子是中国文人对于隐士最高尚的理想。”[24]它象征着高洁脱俗的人格追求和自由自主的生活方式,在园林史、文学史以及绘画史上都有着重要的意义。

3 结语

鹤文化在中国古代源远流长,林逋孤山放鹤提供了对鹤文化新的释义,阐述了不同的观鹤景观,影响后世文人对鹤文化的理解。文人在鹤景造境中所营造的3 个境界:“生境”“画境”“意境”,分别反映自然美、艺术美、情感美,且这三者是以情造景、以景写情、情景交融的,这是鹤景营造的重要手法,也是江南传统文人园林的鲜明特征。[25]

当代园林中的鹤景多通过引进西方动物园的概念,将鹤关进封闭而相似的笼子里,贴上对鹤品种、习性、产地的简介,全无鹤文化之说,这是古代鹤文化的衰落。观鹤景观的研究可以给现代公园、动物园和自然保护区提供新的思路,让动物回归园林,并将目光从动物展示转向动物文化景观,让人们在传统的文化语境下与动物接触和交流。