生态语言学视角的 “自然” 隐喻研究

薛亚红

(吉林大学 外国语学院, 吉林 长春 130012)

1.0 引言

隐喻不仅是一种修辞手段,更是人们赖以生存的认知手段和思维方式(Lakoff & Johnson,1980:1)。认知语言学认为,隐喻是跨越范畴的认知过程,通常由 “本体” 和 “喻体” 构成,包含分属不同范畴的两个认知域:“目的域” 和 “源域”,前者是认识的对象,通常是陌生的、未知的、抽象的概念;后者是借助的对象,往往是熟悉的、已知的、具体的概念。这样,隐喻把不同范畴中的概念联系起来,通过跨越范畴的映射实现语义特征迁移,实现对目的域特征,即隐喻本体的重新认识、分类及概念化(张广林、薛亚红,2009:186),从而使人们更好地认知陌生的、未知的、抽象的概念。人类进行隐喻性思维,我们的概念系统从根本上是隐喻性的(Lakoff & Johnson,1980:4)。可见,隐喻在建构我们的思想、行为方面发挥着至关重要的作用。

近年来,随着生态语言学研究的兴起,学者们开始关注那些与生态语言学相关的隐喻,并从生态哲学视角对其进行了研究。Garrard (2012:205) 指出,“应对环境危机,除了需要精妙的技术,精明的政策和伦理的重估,我们还需要更好的、不那么以人类为中心的隐喻。” Romaine(1996:192) 也指出:“我们选择的赖以生存的隐喻非常重要。如果选择的不明智或者不理解它们的含义,我们就会因之而死。” Nerlich & Jaspal (2012:143) 更是强调,选错隐喻 “可能促成人类的灭绝”。许多学者(如 Romaine,1996;Goatly,2001;Nerlich & Jaspal,2012)甚至还使用了 “我们因之而生的隐喻”(metaphors we live by)及 “我们因之而死的隐喻”(metaphors we die by)来强调这一点。Raymond et al.(2013:542)因此建议人们考虑使用多重隐喻来理解人类与环境的关系,并使用适当的隐喻来适应语境。Larson (2011:10) 在对隐喻现象进行生态语言学分析时,采用了 “社会生态可持续”(Socio-ecological sustainability)的哲学框架,提出了 “我们选用的隐喻是帮助我们走上可持续之路还是背道而驰” 的问题(黄国文、陈旸,2016:56)。可见,在生态语言学家看来,在生态环境日益恶化的今天,隐喻的选择至关重要,它关乎人类的生存与死亡。

“自然” 隐喻是指以自然或与自然相关的事物为目的域的隐喻。本文以生态语言学的隐喻观为理论框架,在简述生态语言学的“自然”隐喻相关研究的基础上,对Rachel Carson的生态文学经典之作《寂静的春天》中的 “自然” 隐喻进行分析与评价。

2.0 生态语言学的隐喻观及其“自然”隐喻相关研究

2.1 生态语言学的隐喻观

Stibbe(2015:73)在区分隐喻与构架(framing)的基础上,提出了分析隐喻与构架的统一框架,并以此来分析各类语篇中与生态语言学相关的隐喻。Stibbe(2015:74-75)将隐喻定义为 “一种特殊的构架,它将生活中一个特定的、具体的、可想像的领域作为框架来构建生活中一个截然不同的领域,使其概念化。隐喻的源域由框架(frame)构成,源框架(source frame)明显不同于目的域(target domain)。隐喻是源框架向目的域的映射。” 显然,这一定义不同于上文提到的认知语言学的隐喻定义,即:隐喻是源域向目的域的映射(Lakoff & Johnson,1999:58)。

Stibbe(2015:77)认为,不同的框架和隐喻会促成不同的行为。通常,分析隐喻包括识别源框架和目的域,然后利用文本线索找出源框架中的哪些元素被映射到目标域。这样就可能从隐喻的使用中找出潜在的推理模式,并对其优劣进行分析。

在谈到意识形态与语篇关系时,Stibbe(2015:32-42)以 “生存” 这一生态观为依据,将生态语篇分为破坏型语篇、矛盾型语篇和促进型语篇①三种类型。破坏型生态语篇认为人类为主导型群体,其他有机体处于附属的、次要的地位;矛盾型语篇的生态观念较为摇摆;促进型语篇则积极鼓励人们保护赖以生存的环境(张瑞杰、何伟,2016:864)。在谈到隐喻时,Stibbe(2015:77)进一步指出,重要的是从生态观的视角考察隐喻的性质,即是破坏型隐喻、矛盾型隐喻还是促进型隐喻。这一分类具有重要的生态哲学意义,也将隐喻研究提供了一个崭新的生态语言学视角,成为分析 “自然” 隐喻的生态哲学依据。

2.2 生态语言学的“自然”隐喻相关研究

人们通常借助隐喻来思考和认知自然及人与自然的关系,进而出现了大量关于自然的隐喻。 “自然” 隐喻最为生态语言学者关注,Verhagen(2008:1)指出:生态语言学这门新兴科学的主要功能之一是帮助揭示自然概念背后的神话、假设和意识形态……这些假设尤其是通过隐喻的语言手段中得以传达的。Stibbe(2015:81-82)对 “自然” 隐喻进行了历时性评价,以是否将人置身于自然之内和隐喻本身的规约化程度为标准,一一对其进行了生态语言学分析和评价(张瑞杰、何伟,2016:864)。他将“自然”隐喻的源框架归为五类: 地点、机器、商品、生物、网络。此外,还有一些未归入以上五类的源框架,如:竞争等。这些“自然”隐喻可以分为破坏型隐喻、矛盾型隐喻和促进型隐喻三种类型。

破坏型隐喻

在 “自然” 隐喻中,“自然是竞争” 及其变体 “自然是战斗”、“自然是斗争”、“自然是战争” 为破坏型隐喻。因为 “自然是竞争” 隐喻强化了新古典经济学的假设,即人们天生自私,只关心个人满意度最大化。该隐喻淡化了合作和为互利而做的努力,而这种合作和努力对于以维护生命系统的方式满足需求是非常重要的(Stibbe,2015:78)。同理, “自然是机器” 隐喻也是破坏型隐喻。该隐喻将自然视为诸如 “钟表”、“汽车”、“电脑” 等机器,意味着自然如同机器一样可以为人类所用。它没有思考能力,因人类的存在而存在,进而意味着人类有权利来操控自然。“自然是仓库” 隐喻为 “自然是机器” 隐喻的变体形式,也是破坏型隐喻。这些隐喻将将人类置于自然之外,与自然分离,而自然不过是供人类开发利用的物品而已。

矛盾型隐喻

“地球是宇宙飞船” 是 “自然是机器” 隐喻的一种体现形式,因其兼具有积极与消极两个方面,被视为矛盾型隐喻。这一隐喻反映了人作为飞船的管理者和操控者而非乘务员的形象(Muhlhausler,2003:180),也突出了环境的有限性。它将宇宙飞船内的资源的有限性映射至地球的资源上,进而强调了地球这个维系生命的生态系统的资源的有限性(Stibbe,2015:79-80),也强调了环境的脆弱性及人类困境。可见,矛盾型隐喻兼具优点与缺点,这取决于如何进行映射。

促进型隐喻

“自然是生物” 隐喻及其体现形式 “自然是人” 为促进型隐喻。两个隐喻赋予自然以人的生命、意志及创造力,进而意味着自然与人一样享有平等的权利,不可为人类所操控(Schroeder,1994: 64)。“自然是网络” 隐喻、“自然是社区” 隐喻也是促进型隐喻,它们将人类置于自然之中,是其生态网络的一根网线,是其生态社区一份子。自然万物彼此密切关联,共生共存,构成一个相互依赖的有机整体,人类对自然施加的影响必将反过来影响其自身。这些隐喻强调 “作为广大生态系统的一份子,人类有责任了解自己对这一系统的各个其他组成部分产生的影响”(Raymond et al.,2013:540),它提供了一种超越唯有人类的世界(human-only world)的道德取向(Stibbe,2015:83)。

3.0 《寂静的春天》中的 “自然” 隐喻

《寂静的春天》是生态文学的经典之作,是美国海洋生物学家Rachel Carson的代表作。Carson从生物学视角,以丰富翔实的数据、鲜活的事例及严谨求实的科学态度,深刻剖析了美国20世纪60年代由DDT等有机农药及工业时代化学药剂滥用所造成的生态破坏现象,抨击了人们借助技术来控制自然的发展方式、经济利益至上、增长主义、人类中心主义的价值观念,进而阐释了其环境正义思想。《寂静的春天》唤醒了人们的生态危机意识,开辟了现代环境保护运动的先河。Carson 也被誉为20 世纪欧美生态文学史上一位里程碑式的人物、现代环境主义运动的先驱。

下文将对《寂静的春天》中的“自然”隐喻进行穷尽式考察,然后,依据Stibbe(2015:78)的隐喻分类标准,将其中的 “自然” 隐喻归类,并从生态语言学视角对其进行评价,力图勾勒出小说中“自然”隐喻的生态观取向,从中透视作者Carson的生态哲学思想。

3.1 “自然” 隐喻源框架的体现形式

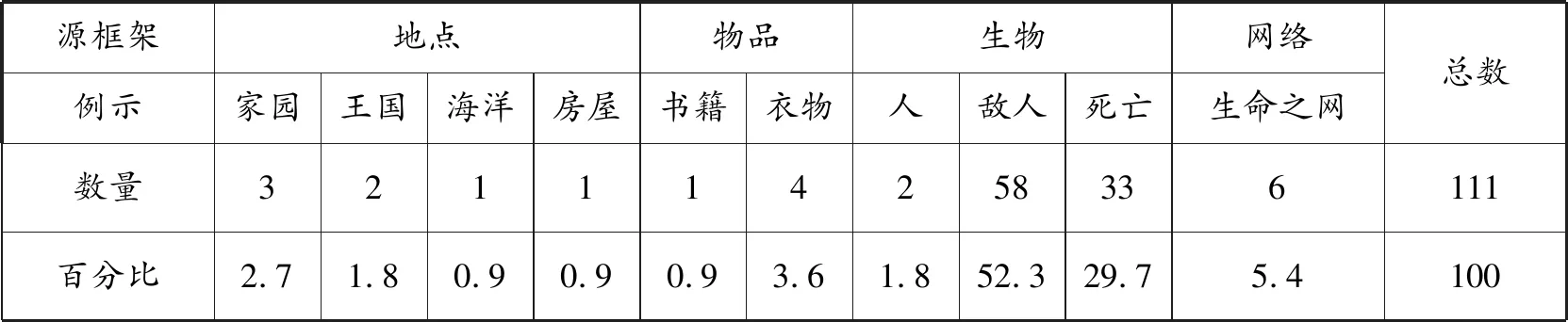

统计结果显示,《寂静的春天》中共有182个隐喻,其书名本身及17 个章节的8个章节标题包含了以下警示隐喻:寂静的春天、死神的药剂、土壤的王国、地球的绿色斗篷、死亡之河、透过狭小的窗子、自然的反击、雪崩的隆隆声、另一条路。小说中以 “自然” 为目的域,涉及人与自然关系的隐喻共有111个,占小说中出现的全部隐喻的61%。本文对这些 “自然” 隐喻进行分析,对其源框架进行归类。结果如表1所示:

表1 《寂静的春天》中 “自然” 隐喻的源框架

表1显示,《寂静的春天》中的 “自然” 隐喻源框架有4类:地点、物品、生物、网络。这与Stibbe(2015:78)对“自然”隐喻源框架的分类基本相似,只是缺少“机器”类源框架。然而,对比Stibbe(2015:78)的隐喻源框架体现形式,本文发现,《寂静的春天》中“自然”隐喻源框架体现形式更为丰富多样。例如:

(1)这片风景……就像在我们面前打开的一本书,我们可以阅读这片土地的历史,并了解我们要保持其完整性的原因。(卡逊,2015:50)

(2)水、土壤、各种植物织就的绿色斗篷,构成了滋养地球上各种生物的世界。(同上:49)

(3)我们在大自然中行走就像大象在一间摆满瓷器的屋子一样。(同上:62)

表1还显示,以 “敌人”为源框架的“自然”隐喻居各类源框架之首,占52.3%,以“死亡”为源框架的“自然”隐喻居各类源框架第二位,占29.7%。前者视自然为人类的敌人,体现了公众对自然的敌对态度与认知。而后者预示如果人类继续肆意妄为,必然导致其自身的毁灭。

3.2 “自然” 隐喻源框架的类型

依据Stibbe(2015: 81-82)的隐喻分类,本文对上述 “自然” 隐喻进行了分析。分析发现,这些 “自然” 隐喻均为促进型隐喻。

小说以 “明天的寓言” 开篇,描述了一个美国中心小镇环境的前后变化。作者Carson用 “所有生物”、“和谐共处” 等词语隐去了人类是大自然的主宰者地位,突显了非人生命体与人类的平等地位,勾勒了一幅大自然万物生机勃勃、和谐共处的美好画面。“突然,一种奇怪的力量悄悄侵袭了这个地区……死神的阴影笼罩着每个地方……美国无数的城镇失去了春天的声音”(卡逊,2015:1-2)。在第一章结尾处,Carson写到 “这个城镇并非真实的存在,但在美国和世界上的其他地区,却可能有上千个类似的地方”(卡逊,2015:2)。在之后的各章节中,Carson将地球上的水、土壤、各种植物喻为“绿色斗篷”,将其与动物描述为“生命之网的一个组成部分,其间存在着植物与地球之间、不同植物之间,以及植物与动物之间密切又重要的关系”(卡逊,2015:49)。小说因此构建了一个巨大的、系统的“自然”隐喻网络。

“自然是网络” 隐喻是促进型隐喻,它将自然视为生命之网,将人置于自然界这个自然万物互相依赖、不可分割的生态系统网络之中,与植物、动物共同构成自然环境中互相联系的网线,其生存与自然的土壤、空气和水紧密相连。可见,Carson在看待人与自然的关系时,摒弃了人类中心主义的传统观念,强调人与自然及自然万物是密不可分的整体,彼此和谐,交互共生。因此,她呼吁人类应当怀有谦卑的态度去善待自身及其生存的环境,尊重和关爱这个精美又纤弱的生命之网以及网上每一个生命组成部分,从而实现人与自然之间的和谐共生。

“大自然是屋子”、“地球是家园”也是促进型隐喻。

上文例(3)是Carson援引荷兰科学家C. J. Briejè 对杀虫剂的使用做出的评价。这里,Briejè 将大自然喻为需要人类精心呵护的“一间摆满瓷器的屋子”,将人类喻为“一头莽撞的大象”,在这间摆满瓷器的屋子里横冲直撞,为所欲为。Carson以此强烈谴责了人类肆意破坏其生存环境的恶行,表达了她的环境正义思想。

例(4)中Carson则以“地球是家园”隐喻将地球视为人类与其他生物共享的美丽家园,是人类繁衍生息的地方,旨在呼吁人类应肩负起自身应承担的责任和义务保护其赖以生存的自然生态环境,采取有效措施促进人类和自然的和谐发展。可见,这一“自然”隐喻也是促进型隐喻。

(4)为解决人类与其他生物共享地球家园的问题,我们提出了众多新的、富于想象力和创造力的方法。(卡逊,2015:228)

同样,“自然是敌人”隐喻也是促进型隐喻。如上所述,“自然是敌人”隐喻出现的最多,居《寂静的春天》中出现的各类“自然”隐喻之首。例如:

(5)人类从未赢得这场化学之战,而所有的生物却被卷入残酷的战火中。(卡逊,2015:6)

(6)本章内容一直在讨论人类在对抗昆虫的战争中使用的致命化学物质。那么,我们与野草的战争又是怎样一番情景呢?(卡逊,2015:27)

(7)为了按照自己的心意改造自然,我们冒了这么多风险,却没有达到目的,是一个多么巨大的讽刺。……大自然不是那么容易被改造的,昆虫已经找到避开化学攻击的方法。(卡逊,2015:188)

从例(5)、例(6)和例(7)可见,“敌人”这一源框架被映射到昆虫这一目的域中,昆虫被人类视为敌人,为了获得更大的经济利益,人类对昆虫发动了化学战争。在Carson看来,其实,在人与这种“害虫”的战争中并没有胜者,先进的化学武器到头来必将反作用于人类自己,这场化学战最终会招致重大的生态灾难与浩劫。这一促进型隐喻警示人们,必须从征服自然的欲望中摆脱出来,重新思考人与自然的关系,以敬畏的态度看待自然万物,从而理解和尊重自然。

此外,Carson 将人用以战胜“害虫”的武器:化学药剂喻为“死亡的药剂”。例如:

(8)我们好像别无选择一样,任凭化学药剂的死亡之雨落下。(卡逊,2015:9)

在Carson看来,人类用自己制造的化学药剂来对抗昆虫,提高农业产量,无异于饮鸩止渴,警示人们 “明天的寓言” 中 “猜想” 和 “假设” 并非危言耸听,人类必将自食其恶果。因此,Carson在《寂静的春天》最后一章中为人们指出了另外一条发展道路,一条很少有人走的路,它却“为我们提供了保护地球的最后一个机会”(卡逊,2015:213)。她提倡用生物防治学的方法来解决昆虫问题,与使用化学药剂相对比,这无疑是一条绿色环保的、可持续发展的道路。只有这样,明天的寓言才不会成为现实,春天也不再寂静。

4.0 结语

在《寂静的春天》中,作者Carson运用丰富翔实的数据及生动形象、系统宏大的促进型“自然”隐喻力证了人们为了追求浅近的物质利益而滥用有机农药和化学药剂所造成的生态危机,以 “明天的寓言” 及“生命之网”隐喻唤醒人们的生态保护意识,并明确指出: 如果继续滥用这些 “死神的药剂”,必将导致未来某个时刻 “寂静的春天” 的到来,从而警示人们,人类滥用科学技术的结果是招致整个自然界的反抗与报复,进而造成对其自身的伤害。

Carson在《寂静的春天》中对人类的恶行进行了理性思考,她以语言绘画的能力将一组技术性极强的数据传递给受众,警醒人们必须重新审视人与自然的关系,尊重自然,摒弃对人类中心主义态度。小说标题与多个章节标题中及行文中俯拾即是的促进型“自然”隐喻增强了《寂静的春天》的独特性和力量。因而,小说架起了科学与公众对话的桥梁,成为世界环境保护事业的开端。在当今倡导建设生态文明社会的背景下,重读经典,品味并借鉴Carson的生态哲学思想,增强环保意识,树立“绿水青山就是金山银山”的生态理念,提倡利于人与自然和谐共生的促进型“自然”隐喻,以促进人与自然和谐共生的生态家园的构建,实现社会生态可持续发展战略,具有重要的时代价值和现实意义。

注释:

① “Destructive discourse”“ambivalent discourse”和“beneficial discourse”三个术语有两种汉译名,张瑞杰、何伟(2016:864)将其分别译为:破坏型语篇、矛盾型语篇和促进型语篇;陈旸、黄国文、吴学进(2019:27-34)及苗兴伟、雷蕾(2019:16)则将其译为:破坏性话语、中性话语和有益性话语。本文采用第一种译法。