京剧表演艺术传承的心路

——京剧《四平山》师傅传教心得

■ 汪卓

传统武戏《四平山》风格厚重深凝,堪称武生前辈尚和玉先生的代表作。这是一出花脸、武生两门抱的戏,讲的是隋唐第一猛将李元霸为隋炀帝解四平山之围的故事。这是一出不折不扣的功架戏,全凭深厚的基础、坚实的功架、豪霸的气势取胜。全剧加之载歌载舞的表演,讲究身段美观漂亮,对于演员来说更加凸显表演功力。正是因为对基本功、功架、表演有着极高的要求,非常吃功,故而这出戏因功力精妙难以传承。

奚中路先生是著名京剧表演艺术家,1988年获文化部举办的“京剧新剧目会演”优秀演员奖;1993年荣获梅兰芳金奖;1999年毕业于第一届中国京剧优秀青年演员研究生班;2004年荣获第四届中国京剧艺术节武戏擂台赛金奖,被推荐为第二届“中国京剧之星”。他师承黄元庆、李可、茹元俊、苏德贵、厉慧良、贺永华,长靠功底厚实,腰腿功尤为过硬。其身手矫健,集“勇、猛、冲、稳”于一体。他具有刚毅英俊的扮相和大将风范,被誉为“当今京剧界第一大武生”。

我有幸拜奚中路先生为师,在跟师傅学习的过程中,受到了师傅的真传,师傅说这出戏是当年老前辈尚和玉先生唱红的,成为尚派代表作之一。他的这出戏是跟著名花脸艺术家贺永华先生学的,贺永华先生曾在天津嵇古社坐科,尚和玉先生亲授。京剧《四平山》是武生前辈尚和玉的拿手戏,可惜当今京剧舞台上少有人演。《四平山》表现李元霸这位年轻气盛、力大无穷的少王爷形象,他手中握锤却不乱舞,彰显人物和兵器的分量感,需要演员以内在的气蕴表现人物的外在气度,是一出“打内不打外”的戏。对于这些前辈留下来的冷门戏,老师十分看重,他常说:“搞艺术跟挣钱吃饭是两码事,京剧讲究的是人物,并非只是‘眼球艺术’。”因此,师傅给我上课要求特别严格,一丝不苟。我跟师傅不只是学戏,还聊戏。先分析人物性格,李元霸性格勇猛、狂放、忠孝、义气、豪爽,总体来说就是少王爷的劲头儿。我们虽知是武戏,但对艺术的认知要在人物形象上下功夫,不能什么角色什么人演出都一个样,要细心揣摩人物性格,对人物要准确拿捏,尽量达到一戏一格。老师还强调京剧表演要具备“三形、六劲儿、心意八、无意者十”。形到三分:就是学会了能掌握了,只做到了三分而已;六劲儿:通过长期的练习,加上个人的舞台经验,有了劲头了才达到了六分;心意八:就要一个“悟”字了,相由心生,再能把内心领悟的人物性格和在舞台上的表演结合起来,心里有了感觉,私下再对照镜子找相,不断地揣摩,达到在舞台上表演用心劲儿能把“神韵”带出来,你就算是八分了;无意者十:至于这最后一点就是舞台上的“火候”了,那是特定环境、特定情境之中的一种艺术境界。

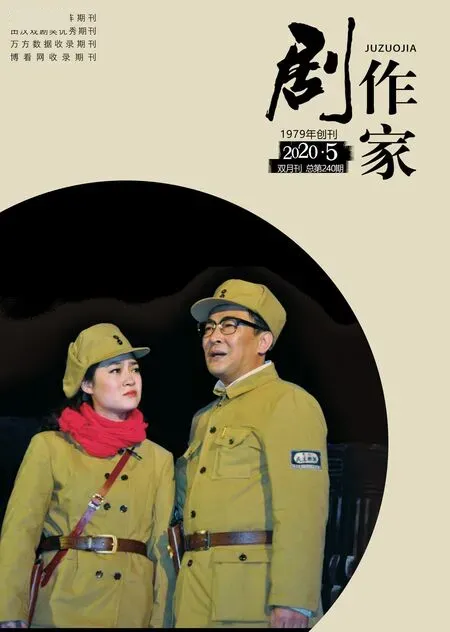

起初学戏的时候,老师不让我扎靠,说要给我“看病”,看我身上有什么毛病。“山膀”怎么拉(虎口斜对地、反掌与乳齐),“云手”怎么走(心一想、归于腰、奔于肋、行于肩、跟于背),“弓箭步”应该如何(丁不丁、八不八),花脸的掌形该如何(指尖距离一指档、一指半档)。跟我说花脸要撑、老生要松、武生在当中、小生要紧。教学休息的时候,老师还会拿出当年老艺术家高盛麟先生《四平山》的剧照给我看,带我分析,让我去感受,指导我身段如何能体现出少王爷身上那股劲儿。戏,起至谁,传至谁,这就是传承。老师边说边给我做示范讲解,让我受益匪浅,感到自身还有很多不足,需要学习的东西还很多。

多少年来,不管京剧艺术沉沉浮浮,练功、求艺几乎是奚中路先生生活中不可分割的一部分。他始终秉承着活到老、学到老的精神,至今依然天天坚守在练功房里。他对京剧艺术的执着令人敬重。他是我们戏曲界的楷模,是我们学习的榜样。

如今我工作在戏曲教学的岗位上,师傅对我的传承十分珍贵,我也要像师傅那样,执着地、精细地、孜孜不倦地把学来的技艺教授给我的学生,让我的学生们再传承下去。