高烈度区风情廊桥抗震性能及减隔震设计分析

廖宸锋 龙波

摘要:文章以东慕大桥为工程背景,分析廊橋与常规桥梁在动力特性和地震响应下的差异,并对该类桥梁的减隔震设计进行了探讨,提出了减隔震设计的思路。

关键词:廊桥;地震作用;减隔震设计

中国分类号:U442.5+5文献标识码:A

0 引言

风雨桥,又称廊桥,是少数民族地区独有的一种桥梁建筑,其在广西也较为流行。

廊桥属于一种桥梁与建筑结合的组合结构,由于桥梁与建筑本身就存在不同的受力特性,当两者结合在一起后,结构的协同受力就显得尤为复杂。目前,对此类结构的抗震性能研究及工程案例也相对较少,抗震规范也没有针对这种组合结构的相应条款,因此对此类结构在地震作用下的受力性能及隔震设计进行分析研究,具有重要的意义。

本文以地处7度区的广西百色市田阳东慕大桥为工程背景,采用有限元的方法,分析其在地震作用下的动力特性及响应,以期为今后类似工程抗震设计提供有益借鉴和参考。

1 项目概况

田阳东慕大桥桥长289.02 m,其中主桥长140 m,跨径布置为4×35 m,采用具有广西壮族特色的风情廊桥结构形式。为减少建筑与桥梁之间的相互影响,东慕大桥主桥在设计上将横桥向分为三幅桥,三幅桥之间设置一定的缝隙,以满足变形的需求。

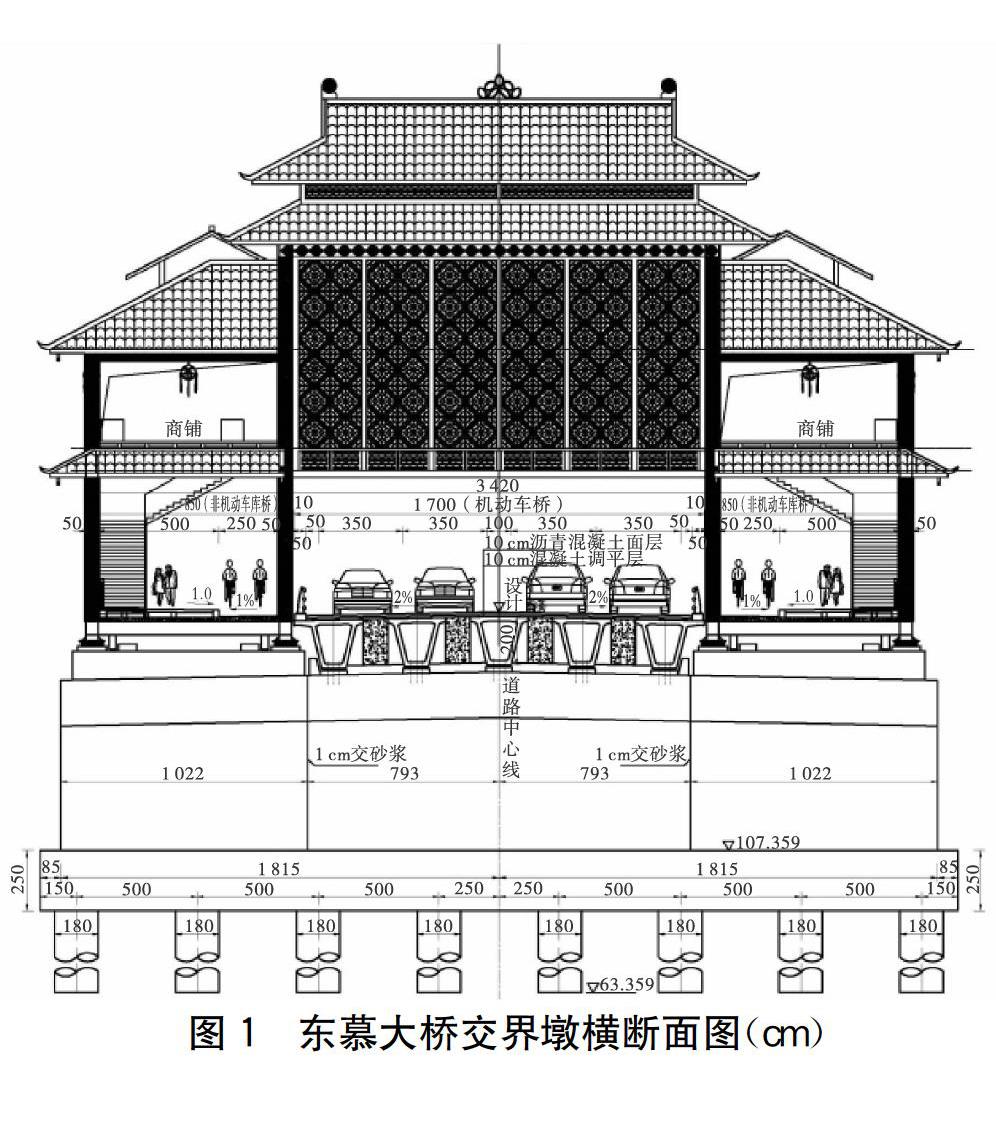

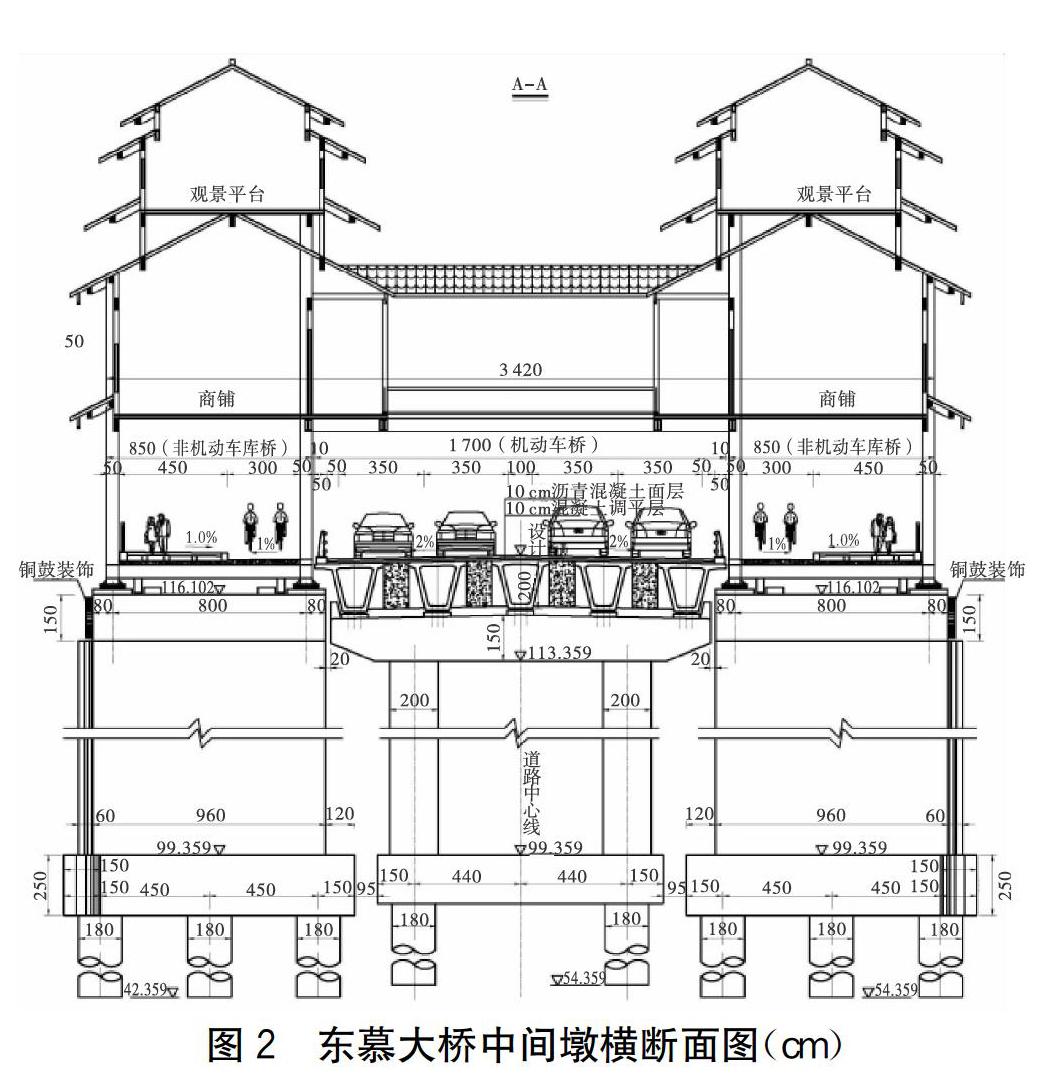

主桥横桥向中间为车行桥,通行机动车辆,桥宽17 m,其中上部结构采用35 m先简支后连续预应力混凝土小箱梁,2#、6#交界墩采用整体式的薄壁墩及承台基础,3#~5#中间墩采用独立式的盖梁柱式墩及承台基础。

主桥横桥向两侧为非机动车桥,通行行人与非机动车,桥宽8.5 m,并在其上设置廊建筑,廊建筑总体为两层,局部加高为三层,左右两侧非机动车廊桥横向通过廊结构联成整体,并同时满足中间车行桥通行的净空要求。由于上部建筑体量较大,为进一步改善上部建筑对桥梁下部结构受力的影响,上部建筑采用钢框架的结构形式,其中为加强整个建筑结构的刚度,第一层建筑采用钢桁架的结构形式,建筑结构的立柱直接作用于下部桥梁的墩顶上,形成一个建筑与桥梁的组合结构。廊桥2#、6#交界墩为与车行桥共用的整体式的薄壁墩及承台基础,如下页图1所示;3#~5#中间墩采用独立式的薄壁墩及承台基础,如下页图2所示。

2 大桥抗震设防标准及目标

百色市是广西区内的地震高烈度区,根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015),工程项目所在区域地震基本烈度为7度,地震动峰值加速度为0.10 g,场地特征周期为0.35 s。根据《城市桥梁抗震设计规范》(CJJ 166-2011),本项目抗震设防类别为丁类,采用两级抗震设防的设计方法:

(1)E1地震作用:结构总体反应在弹性范围,基本无损伤,震后可立即使用。

(2)E2地震作用:结构不致倒塌。

大桥采用B类抗震设计方法,即应进行E1地震作用下的抗震分析和抗震验算,并满足相关构造和抗震措施的要求。

3 结构动力特性对比分析

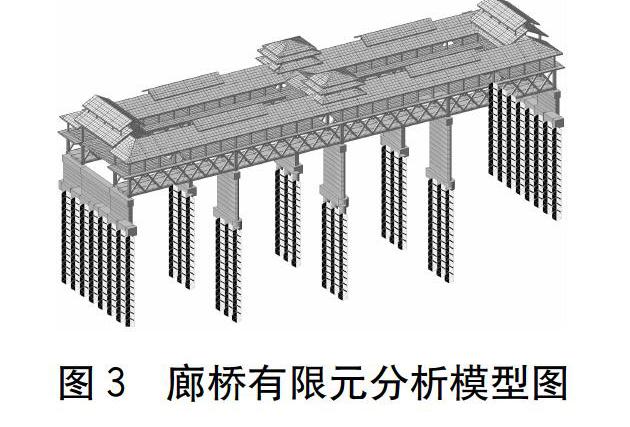

大桥采用Midas Civil软件建立三维有限元空间分析模型,如图3所示。为了准确模拟下部土层对结构的作用,采用土弹簧模拟土层对基础的侧向约束。动力分析采用里兹向量法进行分析,并对比廊桥与车行桥的动力反应。

根据分析结果,廊桥与车行桥的动力特性对比如表1和表2所示。

对比廊桥与车行桥的动力分析结果可知,廊桥由于有上部建筑的相互作用,其动力特性与纯粹的车行桥桥梁结构有较大的差别:(1)廊桥较单独车行桥的频率要低(约为1/2.13),自振周期较单独车行桥的要长(约为2.13倍),说明廊桥整体结构刚度相对较小,结构更柔;(2)廊桥与车行桥第一阶振型均为下构桥墩的纵弯,但又有所不同,其中廊桥为中间4#固定墩的纵弯,车行桥为中间3#、4#活动墩的纵弯,说明车行桥较廊桥整体协调受力性能更好,且廊桥位移变化较车行桥大得多,说明上部建筑结构体量较大的恒载对桥梁下部结构受力更为不利;(3)廊桥的耦合振动出现在第6阶,说明地震时廊桥耦合震颤的可能性大大降低。

4 地震响应对比分析

根据前述模型,本节采用反应谱法,考虑水平方向的地震作用,并采用SRSS法组合,重点对比廊桥与车行桥的下部桥墩在地震作用下的受力情况。

通过分析,廊桥与车行桥的受力结果如表3~4所示(限于篇幅,本文仅给出廊桥与车行桥在地震荷载作用下的最不利响应)。

由表3的分析结果可知,由于4#墩为廊桥的固定墩,因此4#墩在E1纵向地震作用下的弯矩较其他桥墩大;同时由表3与表4的结果对比可知,廊桥桥墩最不利弯矩比车行桥的大很多,说明桥梁的上部荷载的大小对桥梁下部结构的地震响应影响较大。

5 廊桥的减隔震设计分析

由前述动力特性及地震响应分析可知,廊桥的下部结构受力较单独的车行桥更为复杂,在地震作用下其响应也更大,使得上部建筑钢结构以及对应的桥墩等下构设计都很困难。为进一步改善桥墩的受力,降低其对地震的响应,进行减隔震设计是很有必要的。

根据大桥静力结算结果并结合本桥的抗震等级要求,文中采用两种支座方案进行对比分析,方案一为采用常规的盆式支座,方案二为在交界墩采用水平力分散支座(如图4所示)。

经过分析,其结果对比如表5所示(限于篇幅,本文只给出廊桥下构中控制设计的中间4#固定墩的计算结果)。

由表5可知,在交界墩处采用水平力分散支座设计后,4#固定墩的纵向弯矩由19 784.5 kN·m降到11 321.3 kN·m,降幅为42.8%,横向弯矩由17 088.2 kN·m降到16 381.5 kN·m,降幅为4.1%;整体结构的自振频率也由0.191 Hz提高到0.284 Hz。

6 结语

本文通过对百色田阳东慕大桥的分析研究,可以得出以下结论:

(1)廊桥由于上部建筑与桥梁的相互作用,结构受力复杂,上部建筑恒载对下部桥墩的受力影响较大,设计时应重点考虑桥墩的选型及设计,并尽量减少上部建筑的层数,以减少整体结构的恒载。

(2)在廊桥设计中,上下部结构的连接采用减隔震设计,可有效改善其受力。在实际设计中可采用增加纵向水平约束的方式来减小固定墩的地震响应,降低固定墩的设计难度和提高结构的安全。

参考文献:

[1]张小坤.高烈度地震区的桥梁设计研究[J].铁道工程学报,2009,26(4):31-34,61.

[2]陈 龙.钢筋混凝土拱式廊桥动力特性与地震响应研究[D].成都:西华大学,2016.

[3]CJJ166-2011,城市桥梁抗震设计规范[S].

[4]GB18306-2015,中国地震动参数区划图[S].